基于模型建构的化学教学研究

李舒丽 李凤

【摘要】基于对“氯水”已有教学研究,基于化学三重标准视角建构了“氯水”模型,并基于SOLO分类理论对模型发展层级进行划分。通过促进认识模型建构的认识性任务和素材,进行模型建构教学,并在SOLO分类理论下对模型建构教学效果进行检验。

【关键词】SOLO 分类理论 模型建构 化学教学

【中图分类号】G633.8

【文献标识码】A

【文章编号】1992-7711(2020)31-227-02

模型和模型建构不仅是科学理论体系的重要内容,也是认识科学世界的重要工具。科学是模型建构的过程,而学习是建构知识的过程。在实际的教学中,科学课程虽然以强调模型建构的教学策略,但教师却常将模型以静态的科学事实方式教给学生,而很少要求学生主动建构或修正模型,关注学生模型如何构建和改变。

1.模型建构教学的已有研究

国内研究者对模型和建模的已有研究集中在以下这些方面:(1)探讨模型建构历程;(2)研究模型建构的教学模式;(3)研究教师和学生对对模型和建模的理解;(4)建模能力的评价;(5)对教科书的模型进行分析;(6)模型教学研究。

研究者对建模理解的共同之处体现在:都基于模型建构过程,认为模型建构是学生心理模型不断建构与修正的过程;都主张模型建构是一个不断循环的过程。都关注前概念在模型建构过程的作用。

其中,近几年的国内文献主要集中在模型建构教学上,但是研究者主要是将模型以静态知识教给学生,并通过建模过程进行教学,较少关注学生在模型建构过程中建构的模型是什么?建构的模型质量如何。

2.“氯水”的认识模型及发展层级

《富集在海水中的元素——氯》是选自人教版高一化学必修1第四章《非金属及其化合物》第二节的内容,在中学化学教学中有着非常重要的地位和作用。通过氯气的性质、用途以及Cl-的检验,可以学生让了解典型非金属单质及其化合物的性质,形成研究事物的一般思路和方法,并迁移到其它非金属元素及其化合物的学习中,对学生化学学科的学习具有重要的学习价值。本文对《氯水》模型建构教学的展开深入研究,研究的问题主要包括以下几点:

(1)建构氯水的模型;

(2)通過SOLO分类理论深入分析氧化还原反应的教学定位,明确模型的发展层级;

(3)基于模型建构的教学设计及实施,通过前后测调查检验教学效果。

2.1 “氯水”的认识模型

化学是在分子和原子的基础上研究事物性质、变化、规律的科学。原子和原子是不可见的,科学家需要通过建构模型进一步认识。科学家可以在三水平表征上建构科学模型。科学模型是科学家基于特定的目的对现象客观事物、系统、事件、过程等的简化表达,从而对认识对象实体形成特定的解释方式,并能够成功预测事物在一系列情形下的运动变化。

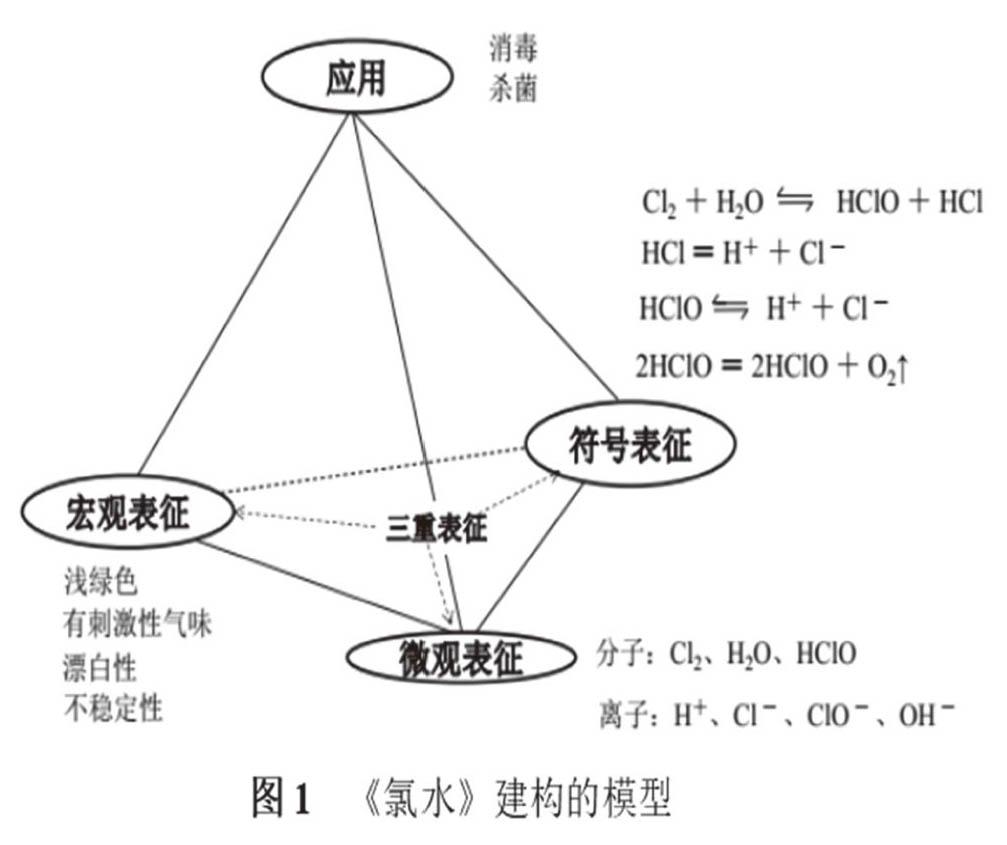

本节课需要建构的化学基本观念主要包括微粒观、变化观、实验观。核心知识包括氯气与水的反应、氯水成分的探究和氯气漂白性的研究,结合知识点内在的联系,基于化学三重表征的建构的模型如图1所示。

2.2 “氯水”的模型的发展层级

根据普通高中课程标准对本节内容的要求:“结合真实情境中的应用实例或通过实验探究,了解氯、氮、硫及其重要化合物的主要性质,认识物质在生产中的应用和对生态环境的影响” 。

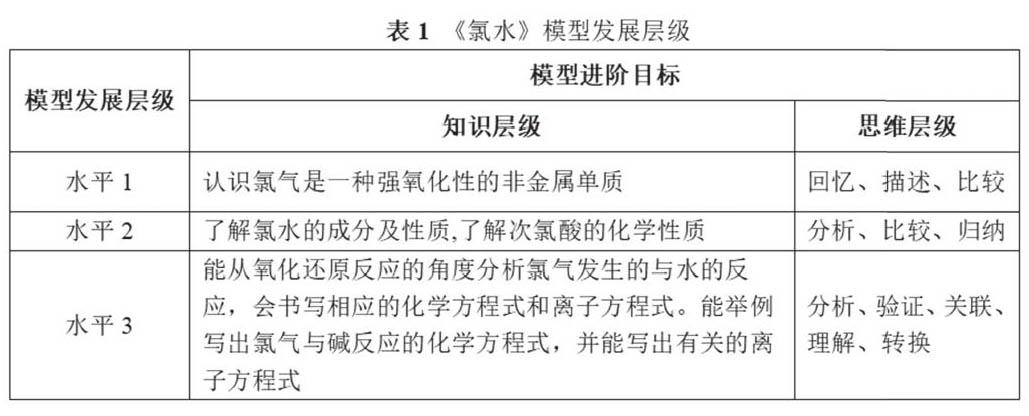

结合学生的已有知识储备,在先前的学习,学生对氯气有一定的了解,知道氯气具有强氧化性,能与金属和非金属反应。本研究在分析学生原有水平的基础上,结合SOLO层级进行模型建构各层级表现分析,将学生认知表现划分为3个水平,具体内容见表1.

3.基于模型建构的《氯水》的教学思路

结合学生的认知发展规律,通过一系列问题情境,设计 “推理假设——寻找证据——方案设计——实验证实”的教学环节,通过促进认识模型建构的认识性任务和素材,进行模型建构教学,促进学生知识建构和认知发展。

4.结果与讨论

为了检验模型教学的有效性,编制SOLO试题对学生进行测试。通过学生的答题表现,了解《氯水》模型建构过程中学生的思维水平及模型发展层级的具体情况。其中,为了更好观察实验班在《氯水》模型发展过程,将实验班学生各个水平分布汇总为表3.

氯水的成分和化学性质的学习过程中,学生通过多重表征的活动,探究氯水的成分。在学习过程,学生需要整合所学知识,进行知识的迁移,并由此发展学生的证据推理的思维能力,从氯水成分的探究过程中提高科学探究能力,形成研究物质性质的一般思维模型。由学生不同的作答情况,学生基本能够系统化和网络化氯水的知识。

从模型的观点分析学生的答题表现,在教学前,实验班有90.24%的学生处于水平1,知道氯气是具有强氧化性,能够和多种金属进行反应。在进行模型建构教学后,其中有29.27%的实验班学生处于水平3,了解氯水的成分及性质,能描述、预测氯水与其他物质反应的实验现象,并运用离子方程式或者其他形式进行解释。另外,有29.27的学生处于水平3,能将氯气与氢氧化钠反应类比迁移到与其他物质的反应。

但是,有较多学生处于原来的水平一。其原因学生观察、记录、分组讨论后,原有的模型来不及进一步的修改与整合,便继续参加其他的促进学生模型进阶的建模活动,从而导致学生模型进阶失败。

在核心素养培养的课程教学,可通过分层设置任务,以知识——情境——问题三条教学线索驱动学生思考。并结合新课程标准设计核心问题链,循序渐进,不断提高学生的思维水平,促进学生核心素养发展。

【参考文献】

[1] Halloun I. Schematic modeling for meaningful learning of physics[J]. Journal of Research in Science Teaching, 1996, 33(9): 1019-1041.

[2] Savelsbergh E R. The difficult process of scientific modelling: an analysis of novices' reasoning during computer-based modelling[J]. International Journal of Science Education, 2005, 27(14): 1695-1721.

[3] Maa? K. Classification scheme for modelling tasks[J]. Journal für Mathematik- Didaktik, 2010, 31(2): 285-311.

[4] Buckley B C, Boulter C J. Investigating the role of representations and expressed models in building mental models[M]. Developing models in science education. Springer Netherlands, 2000: 119-135.

[5] Treagust D F, Chittleborough G, Mamiala T L. Students' understanding of the role of scientific models in learning science[J]. International Journal of Science Education, 2002, 24(4): 357-368.

[6] 林靜雯, 邱美虹. 从认知/方法论之向度初探高中学生模型及建模历程之知识[J]. 科学教育月刊, 2008, (307): 9-14.

[7] 袁野. 高中生化学问题解决中建模能力的研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2009.

[8] 张志康,邱美虹. 建模能力分析指标的发展与应用——以电化学为例[J]. 科学教育学刊, 2009, 17(4): 319-342.

[9] 乔羽娇. 普通高中化学教科书中模型的比较研究——以人教版、鲁科版和苏教版为例[D]. 重庆: 西南大学, 2015

[10]谭燕. 高中化学元素化合物知识教学建模研究[D]. 桂林: 广西师范大学, 2010

[11]黄鸣春, 王磊, 宋晓敏. 基于认识模型建构的“元素周期律·表”教学研究[J]. 化学教育, 2013, 34(11): 12-18.

[12]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2017.