整合化的音乐教学

——对“综合音乐能力”的解读

一、引 言

(一)研究背景及研究问题

2017年初,《普通高中音乐课程标准(2017年版)》(简称“新课标”)正式颁布。

此次“新课标”最为突出的特点,在于学生在高中阶段需要习得的技能和应具备的能力都被凝练在音乐学科的核心素养当中。为了使高中阶段的核心素养充分发挥在课程中的引领作用,如何在指导思想的宏观调控下合理安排课程内容,成为亟待解决的问题。

在“新课标”的课程实施理念中,以音乐学科自身的特点为前提,课程内容与教学形式应当是多样化和综合化的。笔者认为,在将学生自身的音乐素养综合提升设立为目标,以及音乐课程多样化、综合化呈现的要求下,美国“综合音乐能力”的概念与核心素养引导下的音乐学科理念是较为契合的。基于以上理由,笔者以美国“综合音乐能力”为研究对象,希望为“新课标”统筹下的音乐学科寻求更多的学科发展思路。

本研究旨在通过对文章涉及的核心观点进行深入探讨,辩证分析“综合音乐能力”(Comprehensive Musicianship)究竟属于目前我们所熟知的“教学法”范畴,还是应该将其看成是一种课程架构的模式,抑或是一种课程设计的思路。在此基础之上,梳理“综合音乐能力”包含的教学理念,并进一步讨论这种理念给国内学界带来的启示。

(二)研究综述

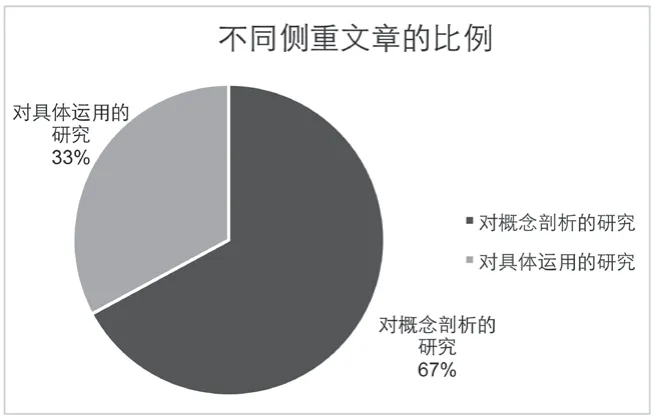

截至2018年6月,笔者通过国内多个权威期刊论文资料库,检索到与本论题相关的期刊文献58篇,中文著作及译著15部。这73篇(部)文献按照不同的叙述重点,大致可以分为“对‘综合音乐能力’概念剖析的研究”和“对‘综合音乐能力’在不同领域中具体运用的研究”两类。二者占比具体如图:

图1 国内相关文献占比

从图示可以看出,国内有关“综合音乐能力”的研究主要集中在概念剖析方面。就具体研究成果来看,存在以下短板:1.在历史溯源方面,没有从更为宏观的角度去讨论国家层面及学科发展层面对概念形成的重要推动作用;2.在后续影响的总结上,国内大部分文章都稍嫌空洞,在不考虑具体语境的情况下一味强调学习借鉴。

美国提出“综合音乐能力”已近半个多世纪,与之相关的外文研究文献数量巨大。本研究根据实际情况,以较为原始的会议文件、综述、期刊文献等内容作为国外研究情况的参考对象。本文在外文参考文献的选择上以两类为主:第一,有关“综合音乐能力”的提出的资料,主要包括较为原始的,与该理念的产生直接相关的会议文件和会议综述等;第二,各类实证研究,这类文献在目前已知的外文文献中占有极大比重。随着对综合音乐能力的研究日渐深入,各类期刊上有关该理念在诸如合唱、合奏等学校音乐实践活动中的应用经验总结开始大量出现。其中,尤以20世纪70年代由夏威夷大学教育学院课程研发小组出版的一系列著作最具代表性。

二、综合音乐能力的理论缘起及概念界定

(一)“综合音乐能力”理论的产生

作为20世纪中叶美国音乐教育领域的重要举措之一,“综合音乐能力”的提出和运用,与彼时美国的相关学科发展、社会生活水平的提升有着密不可分的联系,其中主要包括20世纪上半叶美国音乐教育在课堂教育和教学思想上的发展,以及多方社会力量所提供的物质及实践经验基础。

1.课堂教学基础及教育思想基础

就课堂教学来说,自1838年美国将音乐学科作为公立学校课程中的固定科目以来,美国法定的音乐教育在教学方式和内容上一直追求多样化。虽然由于处在初级阶段,难免存在诸如教师思维相对固化、教材内容过于局限、忽视对学生个体音乐能力的培养等问题,但是在20世纪上半叶的美国音乐教育发展历程中,我们仍能看到音乐课堂教学已经积累了推动学科发展的丰厚基础。经济、教育、科技等领域的持续进步,为美国学校音乐教育改革提供了技术上的保证和物质上的支持。比如,早年间以歌唱为主的教学,开始慢慢加入器乐、合唱、合奏等各种形式;学生接触到的音乐类型、风格开始增多等。这些都为音乐教育改革提供了不可或缺的条件。

在教育思想方面,20世纪上半叶的美国开始出现了“新传统派教育思潮”,为当时以实用主义为主导的美国教育提供多维度的发展路径。“要素主义教育思想”就是其中的代表之一。笔者认为,这一教育思想对日后“综合音乐能力”的产生有着非常重要的影响。

要素主义教育思想以威廉·巴格莱(William Bagley,1874-1946)、詹姆斯·肯莱特(James Conant,1893-1978)等为代表。严格来说,它并不能划分到任何一种传统的哲学思想当中,上述代表人物之间的哲学立场也不完全相同。但是,他们在教育领域上的观点却保持着一致——都竭力反对实用主义思想中“以儿童的经验作为教学中心的理念”①王承绪、赵祥麟:《西方现代教育论著选》,北京:人民教育出版社,2001年,第151-152页。。他们认为,在人类漫长的历史进程中,存在着经受了时间筛选的“共同文化要素”,这一要素比起儿童未受考验的先天经验更具实用价值。为此,巴格莱等人提出了要以“共同文化要素”作为学校核心课程的建议。即使并没有直接的证据表明“综合音乐能力”的产生与要素主义教育思想有关,但“综合音乐能力”对于音乐艺术中各种要素的认识,与要素主义者的观点是有关联的。正如巴格莱所说:“包括这些要素在内的一个各门特殊学科的教学计划应当是民主教育制度的核心……各门学科……的讲授顺序和设置年级应当是共同一致的。”②〔美〕巴格莱:《要素主义者的纲领》,载王承绪、赵祥麟:《西方现代教育论著选》,北京:人民教育出版社,2001年,第163页。要素主义的理念已然从课程设置问题辐射到课程的具体实施过程当中,其中自然也包括艺术课程。

2.社会力量支持及活动实践基础

教育事业的蓬勃发展,离不开政府、社会机构、学校等各方力量的支持与帮助。良好的生长环境和充裕的条件,在很大程度上能够预示国家教育水平的前景,加之教育场所和教学人员的通力合作,方能为教育事业营造健康的成长空间。由于音乐学科自身的特点,师资培养与教具投入相较于普通学校的其他学科来说具有着更高的要求,对资源和政策的需求也更加明显。

但是在“综合音乐能力”产生的上世纪中叶,美国联邦政府对艺术教育的扶持却是十分有限的。当时的美国并没有一套真正关于音乐教育的联邦政策,全国的学校都由各州和各地方政府负责,而负责教育的联邦机构(教育部)只为地方当局提供辅助性的帮助③〔美〕迈克尔·L·马克:《当代音乐教育》,管建华、乔晓冬译,北京:文化艺术出版社,1991年,第77-80页。。在得不到政府机构全方位帮助的现实下,美国的社会力量为艺术教育事业的发展带来了新的空间。在“综合音乐能力”产生的过程中,由福特基金会(The Ford Foundation)提供资金帮助,并在此基础上由专业作曲家和全国音乐教育者大会(Music Educators National Conference,MENC)分别组织开展了“青年作曲家计划”(the Young Composers Project)和“当代音乐计划”(Contemporary Music Project,CMP)。正是在这些社会力量和实践基础的助推下,“综合音乐能力”理念得以顺利产生④相关文献资料包括:李娟:《福特基金会研究》,2008年山东师范大学硕士论文;李莹:《二十世纪五、六十年代美国基础教育改革及成效》,2007年东北师范大学硕士论文;记者Bruce Duffie的个人网站上刊登的采访:Composer Norman Dello Joio, A conversation with Bruce Duffie(http://www.bruceduffie.com/dellojoio.html); Alex H.Zimmerman.Ford Foundation Grant to MENC for Project on Contemporary Music in the Schools.Music Educators Journal,1963,Vol.49,issue.4;〔加〕洛伊丝·乔克希等:《二十一世纪的音乐教学》,许洪帅译,北京:中央音乐学院出版社,2006年;刘沛:《美国学校音乐教育概况》,上海:上海教育出版社,2011年等。。

(二)从不同译名对Comprehensive Musicianship进行概念界定

1.不同版本的翻译比较

Comprehensive Musicianship这一概念,最早由音乐教育学专家马淑慧于20世纪80年代以“综合音乐感教学法”的译名从美国引进国内,并在彼时引起有关学界的广泛关注。此后的数十年间,曾先后出现过“综合音乐感教育”⑤我国著名音乐学者管建华和乔晓冬合作翻译了迈克尔·L·马克(Michael L.Mark)的经典著作《当代音乐教育》(Contemporary Music Education)中关于Comprehensive Musicianship的内容,并发表于《中国音乐》,1990年,第2期,第45-47页。、“综合音乐教育”和“综合音乐素质教育”⑥两种译名由刘沛分别在《当代美国音乐教育的发展——兼谈消化和借鉴》一文和《美国学校音乐教育概况》(2011版)一书中提出。等多个译名。

由于第一种译名出现时间最早,所以较之其他译名有着更为深刻的影响。时至今日,部分学者仍然将Comprehensive Musicianship看作与“奥尔夫教学法”“柯达伊教学法”等齐名的教学法之一。在一些介绍国外音乐教育体系、方法、模式的中文文献或专著中,也能看到将“综合音乐感教学法”与其他教学法划分在同一个版块中撰写的现象。

但是,不同译名的出现说明“综合音乐感教学法”这一译名可能与其原意存在着偏差的事实。笔者认为,必须对“综合音乐感教学法”这一译名予以纠正。原因在于,从大量有关的中文文献来看,许多研究者仅仅是人云亦云地认为“综合音乐感”是一种教学法,就不加深究地片面解释甚至是误读这一概念的内容。从早年声称要多学习外国教学法的口号式言论,到近年来大量文章抛开这一概念背后的深意而仅从字面意思上简单理解,并进而盲目地尝试在某些音乐课程中加入“综合音乐感教学法”等做法,很大程度上都是由于翻译上的不精确而导致的。长此以往,这一概念所包含的真实内容不仅不会因为讨论频次的增多而日益显现,反而会因为不断地在一种模棱两可、定义不明的状态下进行研究,使得这一概念再难有机会展现其本意。

从目前可见的中文文献来看,不同于“奥尔夫教学法”“柯达伊教学法”这些有着相对固定名称的音乐教学方法,Comprehensive Musicianship在国内出现的这些年间,不仅出现了上述的多个译名,而且还曾被归类于“课程”“教学法”“教学模式”等看似一致、实际上完全不同的理论范畴。这其中大致反映出两个问题:第一,部分学者在对教育理论的具体内涵未能完全把握的情况下,经常想当然地将两种或多种看似相近的概念混同使用,这是Comprehensive Musicianship一词在中国长期未能得到正确翻译的原因之一;第二,说明“教学法”一词在国内逐渐成为热门研究对象的同时,也正在逐渐失去其本来含义。许多在论阈上宽于“教学法”层次的理论经常被误读为“教学法”,Comprehensive Musicianship正是其中之一。

综上所述,不仅“综合音乐感”的译名不能完全肯定,就连它是否属于教学法也要打上问号。据此笔者认为,需要在对Comprehensive Musicianship的整体含义进行重新解读之后,才能寻求到比较理想的翻译结果。

2.教学方法与教学策略;音乐感与音乐能力

在对Comprehensive Musicianship一词的本意进行探究之前,需要对上文反复提到的“教学方法”一词进行意涵上的界定。作为教学论研究中的重要组成部分,教学方法这一概念的内涵特征与分类等问题一直都是亟待我们深化认识的。

所谓“方法”,就是指“行事之条理”⑦中文大辞典编撰委员会编撰:《中文大辞典》(第15册),北京:中国文化研究所,1976年,第230页。,而“教学方法”往往是“指向特定课程与教学目标、受特定课程内容所制约、为师生所共同遵循的教与学的操作规范和步骤”。⑧张华:《课程与教学论》,上海:上海教育出版社,2000年,第210-211页。相似的观点还有很多⑨刘涛川、谢飚:《有效教学方法全集》,北京:北京艺术与科学电子出版社,2004年,第129-130页;曹理等:《音乐学科教育学》,北京:首都师范大学出版社,2000年,第264页。。

总体来看,虽然学界对教学方法的认识并不完全统一,但有着最为突出的一点共识,即作为教学环节中必不可少的一项工具,为了使教学目标有目的性地达成,教学方法应该是具体的、可直接操作的。而Comprehensive Musicianship自出现以来,一直都是强调音乐教育方面的宏观理念,比如对不同音乐文化中共同包含的基本要素的凸显;在教学活动中对表演、分析、创作三方的平衡掌控等。每一个构成Comprehensive Musicianship的核心理念,都是对音乐课堂所使用方法的宏观指导,而极少涉及非常具体的教学操作手段。而反观其他已经深入人心的“音乐教学法”,则把开展音乐课程的方式提出得非常具体,并且有着许多指令明晰的建议可以随时向教师提供帮助。

从这个意义上说,Comprehensive Musicianship的本来含意更像是一种教学策略,而非教学方法。

教学策略(teaching strategy)这一术语自20世纪60年代由希尔达·泰伯(Hilda Taba)提出并推广以来,一直是当代教育研究中的热点问题。这一概念同“教学方法”一样,也存在着诸多解读。比如有人认为它是“实施教学过程的教学思想、方法模式、技术手段这三方面动因的有机集成”⑩蒙佐德、吴迎朝:《教学策略要论》,北京:电子科技大学出版社,2004年,第8页。,还有人认为它应该包含教学活动的方法选择、内容组织等要素⑪全国十二所重点师范大学联合编写:《教育学基础》,北京:教育科学出版社,2008年,第217-218页。。笔者之所以认为Comprehensive Musicianship更倾向于教学策略,是因为它的核心内容是对教学活动的宏观方向进行调节和控制,而不同于具体的教学方法更侧重对课程设计的把握。

进一步来看,教学策略和教学方法之间应属于包含与被包含的关系——教学方法的具体实施,受限于教学策略对于课程安排的考量,它是教学策略的具体化。在实际的教学过程中,应当选取怎样的教学方法以及如何操作等问题,都严格受到教学策略的支配。从整体上来看,教学方法具体呈现“做什么”的步骤,而教学策略则是提供“怎么做”的思路。据此,笔者认为将Comprehensive Musicianship视为一种音乐教学策略更为合理。

Comprehensive Musicianship的又一个翻译问题集中在musicianship一词上。在对musicianship进行释义查询时,笔者发现这一词汇的原意比较侧重于表示音乐技能、技术方面的水平⑫《外研社英汉多功能词典》,北京:外语教学与研究出版社,2008年,第976页;《朗文当代高级英语辞典》,北京:商务印书馆,1998年,第996页;《牛津高阶英汉双解词典》(第四版增补本),北京:商务印书馆,牛津大学出版社,2002年,第1757页;《柯林斯高阶英汉双解词典》,北京:商务印书馆,2008年,第1049页。。显然,“音乐感”这个词似乎并没有阐释出该词背后的本意。“音乐感”中的“感”,可能更多强调人们内心对音乐所产生的感情和体悟。严格来说,它与形而下的音乐技能、技术不同,“音乐感”应具体体现在人对音乐作品的节奏、速度、旋律、和声、结构等各要素的反应速度和掌控水平。比如对音的高低或者调式的敏锐把握,对音乐速度快慢的精准衡量等,都是“乐感好”的表现。好的“乐感”一方面取决于人天生的特殊条件,另一方面也可以依靠后天听觉经验的逐渐积累来获得。这种依赖于先天所得与后天培养的“感觉”,在笔者看来与musicianship一词的含义是存有差异的。

将musicianship解释为最原始的“音乐能力”或许更为恰当。这里的“音乐能力”不仅仅是乐器或者是声乐的技术,还包含音乐创作的各项能力,而“音乐感”的内容是建立在这些能力之上的,彼此之间属于相互递进的关系。

三、综合音乐能力分析:整合共同要素的教学策略

(一)对音乐艺术中共同要素的认识

对音乐艺术中“共同要素”的强调,是综合音乐能力教学策略中的重要内容。随着对共同要素研究的不断深入,综合音乐能力中的“要素”也变得愈发全面。音乐艺术中的共同要素(the common elements approach),即指构成所有音响音乐内容所需要的材料⑬这里对“有音响”的强调,是为了排除音乐史上一些比较特殊的音乐理念或作品,如波依休斯的“天体音乐”、约翰·凯奇的部分偶然音乐作品等。,它不以音乐的风格、类型、产生时间等因素发生变化,是从古至今所有音乐都必需的构筑要件。音乐艺术中的共同要素应当包括音高(Frequency/Pitch)、音长(Duration)、音强(Loudness)、音色(Timbre)四类。

事实上,虽然综合音乐能力和一些教学法在共同元素的认识上存在共性,但从宏观上来说,由于综合音乐能力中“综合”因素的凸显,又使其更为重视对共同要素的均衡发展。所以在达成的目标设定上,综合音乐能力有着非常广阔的眼界。在综合音乐能力产生的时代背景中,美国音乐教育的严峻挑战之一便是教学内容过于单一。对此,综合音乐能力将共同要素作为整个教学策略的核心部分,无疑是将它视为打开世界音乐艺术之门的钥匙。笔者认为,综合音乐能力的理念正是适应了美国在艺术领域对世界多元文化的积极接受。从这一点来说,综合音乐能力中的共同要素更加侧重于一种文化上的意义,其中所体现的音乐教育的目标,除了能够让个体具备必要的音乐知识和技能之外,更是希望借助音乐文化这一跳板对优秀的文化有一个总体的认知和把握。

整体来看,综合音乐能力中所倡导的共同要素,与其他音乐教学法中所涉及到的共同要素既有相似之处,又有着宏观方向上的差别。

(二)整合共同要素——教学内容和课堂主体

在音乐课堂的具体运作过程中,综合音乐能力策略主张以共同要素为核心设置教学内容,而建立在共同要素之上的各种复杂化音乐形式,自然也成为了教学内容的主要部分。

除了音乐艺术中常见的三种共同要素组合形式之外⑭横向结构:旋律和节奏等,纵向结构:音程与和弦等,纵横向交织结构:和声、织体等。,综合音乐能力理念还将音乐作品或音乐文化背后的“情境”视为重要的要素之一。这种情境不仅影响着共同要素的组合与使用方式,推动着音乐自身在构成和演奏方法上不断改变,甚至还引导着音乐创作在风格上的自我突破。这些影响着音乐发展的因素,都被综合音乐能力视为一种重要的“情境”。如17世纪意大利小提琴制作行业的空前繁荣带来的小提琴演奏技法的飞速进步和小提琴作品的高产;18世纪启蒙运动的兴起对人本位的呼唤,并进而影响古典主义音乐对理性逻辑的重视等。凡此种种无不说明,小至一件乐器,大到一种音乐风格或者门类,每一个与音乐相关的事件背后,都暗含着与之息息相关的“情境”——它可以是一个历史事件,一种思想潮流,也可以是一股社会风气。这些,都是学生在理解音乐时必须掌握的内容。音乐课堂如果只是把教学目标局限于对音乐本体要素的把握和理解,就会轻易地忽略音乐对于理解其他优秀民族文化的便利性(这种便利性源自于所有音乐都是依靠共同要素进行建构这一前提)。因此,对于学生来说,对催生出不同风格音乐的原因的探索,亦是非常重要的学习内容。

除了音乐艺术中的共同要素之外,“综合音乐能力”从一种更为全面的视角出发,讨论了音乐课堂中学生与老师的教学主体问题。它体现出了综合音乐能力将音乐课堂当成一个整体的理念,老师和学生成为了支撑音乐课堂的“共同要素”。

理清教学活动中的主客体问题,有助于更为合理地组织并开展教学活动,提高教学效率。在教育史上,关于这个问题的认识曾出现过许多不同的观点⑮如赫尔巴特的“教师中心说”、杜威的“学生中心说”、苏联教育界的“主导主动说”(于20世纪30年代由苏联的教育理论界提出。这种理论认为教师在教学过程中起到主导作用,但是同时应该充分发挥学生的自主能力和积极性)、“师生双主体说”(这一理论曾于20世纪80年代在我国的教育学界引起讨论。该理论认为在教学过程中,老师和学生都是主体。但是对于两个主体应该在具体的教学过程中保持怎样的关系,却并没有进行科学论述)。。

笔者认为,针对不同的实际教学情况——包括教学的内容,教学对象的年龄与身份,开展教学活动的环境,老师开展教学所使用的工具等——教学活动中的主体与客体是可能随时发生改变的。比如,在学生对课程内容完全没有预习或是内容过于艰深的情况下,教师在教授环节中的主体地位几乎是不可动摇的,依靠老师对教学内容的直接讲解可以在很大程度上提高教学效率。但是,假设教学活动被设计成要求学生借助科技设备自主创新——如通过GarageBand让学生合作完成音乐片段或者小型的音乐作品等——学生在其中的主体地位就会得到极大提升,而老师只能在其中起到辅助性作用。即是说,如果变更教学的实际情况,在不同的教学情境中,老师和学生的主客体身份是相互替换的。关于教学主体的有关理论,并不能片面化地认为只能始终保持一方的主体地位。艺术学科的课堂中尤其如此,教师与学生之间的主客体身份转换可能会出现得更为频繁。原因在于,音乐作为一门富于创造力和想象力的艺术门类,需要学生通过各种实践活动才能获得直接的感性体验。同时,音乐艺术的相关技能和理论知识,也对学生的实践有着很高的要求。这些都说明,学生必须要在音乐课堂中拥有主体地位。但音乐毕竟是一门高度感性的艺术,对于艺术的鉴赏、品析往往需要借助辅导和指引,才能够确保对于艺术知识的有效掌握——而老师正好是承担这一任务的最优人选。当教师在音乐课堂中开展此类教学活动时,其主体地位自然凸显出来。

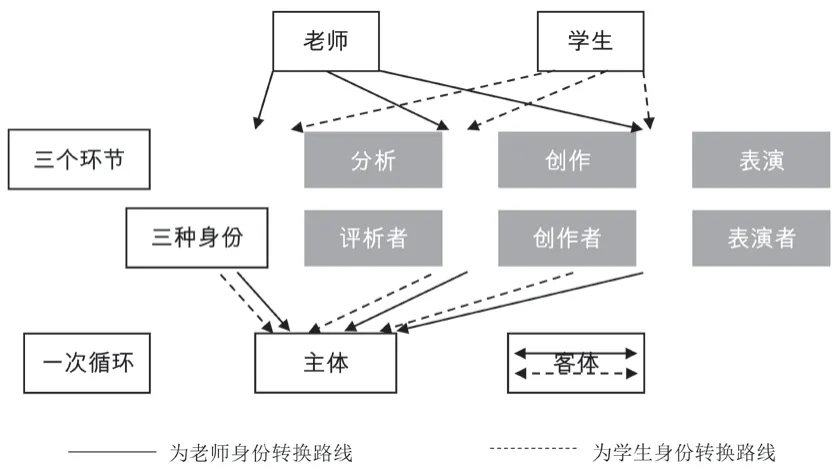

在综合音乐能力的理念中,按照“分析-创作-表演”三个课程开展的主要环节,老师与学生的主体身份是按照音乐活动展开的不同阶段灵活变更的,老师和学生在不同层面中有可能担任不同的角色。当音乐活动的环节发生变化时,老师和学生的主体身份也发生着变化。完整的综合音乐能力课堂,需要经过主客体身份的交替循环,以及活动环节要求的角色转换等。(见图2)

图2 综合音乐能力课堂中的教学主客体

如上图所示,在围绕综合音乐能力开展教学的课堂中,对应分析、创作、表演三个部分,会分别产生“评析者”“创作者”和“表演者”三种不同的身份。在课堂活动进行到不同环节时,三种身份会根据教学的实际情况成为课堂的主体。可以看到,老师和学生在综合音乐能力的课堂中可以分别担任三种身份中的任意一种。另外,在完整的教学活动中,主客体之间还将进行一次交替。即当老师按照课堂活动的设计承担不同角色时,老师的主体地位应该让于学生,而让学生利用习得的知识继续开展分析、创作、表演等活动。

值得注意的是,上述角色转换的过程至少体现了两个要点:第一,关于综合音乐能力中“分析”环节及“评析者”的角色定位,事实上包含了两层含义。第一层含义是指老师或者学生对音乐中包含的共同要素的分析,如对音程的构成、节奏的变化、调性的游离、曲式的判断等,这里的分析意为对音乐本体的分析,具有更多音乐理论知识的意味;第二层含义是指老师或者学生对于表演活动的“评析”,如表演营造的音乐氛围是否妥帖、是否足够引起听众的共鸣等,甚至还可以进一步囊括音乐美感的问题,具有更多音乐批评的含义。第二,角色与主客体身份的对应并不是完全固定的。比如,当老师处于表演者的主体地位时,学生是作为分析者处于客体地位的。这就说明,不同角色的主客体性质并不是一层不变,而是根据课堂活动的设计与安排灵活转换的。

四、综合音乐能力理念带来的启示

(一)由理念的产生过程带来的启示

综合音乐能力理念作为上世纪中叶在美国产生的教学策略,对其后出现的各类教学计划、教育思想以及国家领衔的课程纲领,都有着比较直观的影响。它的诞生一方面得益于美国相关教学改革的大力倡导,另一方面也与这一理念在产生过程中的背后推动力量有着密切的关系。

任何一种教学理念、方法能够在社会中获得大力的提倡,除了以自身的科学性作为先决条件之外,其背后的社会推广力量也是十分重要的因素。目前国内对于各类教学理念、方法的研究更热衷于探讨理念本身,但笔者认为,一种理念“因何为人所知”也应该被纳入学界研究的范围当中。因为一种理念,单独依靠个人或者个别团队的力量就能实现广泛传播是比较困难的。根据笔者在前文的介绍可以发现,综合音乐能力理念的产生,离不开福特基金会和MENC对于各项活动开展的大力支持。事实上,许多知名的教学法之所以能够获得世界范围内的声誉,都与其背后的推动力有着密不可分的联系,如奥尔夫教学法⑯李妲娜、修海林、尹爱青:《奥尔夫音乐教育思想与实践》,上海:上海教育出版社,2011年,第1-25页。。该教学法能够在德国乃至全世界大部分国家和地区盛行,充分说明了社会力量在理念推广上的重要性。

从这些实例中我们可以认识到,在确保教学理念实用性和有效性的同时,还应该将目光聚焦在类似于福特基金会、MENC这样的社会团体上。对于这些社会力量的关注,与关注教学理念本身同样重要。教学理念的实施需要推广,而推广活动的开展离不开各类组织的参与,只有对相关内容进行大范围的传播,才能让它得到有效的运用。

从这一点出发,综合音乐能力理念的产生以及部分教学方法的推广经验,带给了笔者以下几点启示:

第一,提升对社会各类团体的关注。社会各类团体包括了诸如福特基金会这类非盈利性的慈善机构,也包括了像MENC这类具有广泛社会影响力的专业组织。音乐教育事业的发展除了要围绕学校和各种培训机构的活动展开以外,也需要各种社会力量的支持和鼓励。回顾综合音乐能力理念诞生的历史,其中涌现的诸多社会团体的重要力量,让人看到了一条通过社会组织的帮助使音乐教育事业获得长期发展的道路。

第二,加大对音乐教育所获成果的传播力度。音乐教育事业获得长足发展的前提条件之一,是需要让社会知道音乐教育可以做到什么,以及已经做到何种程度。只有让人们更多地了解到音乐教育目前的发展状况,音乐教育事业的未来才有机会获取更多有利的社会资源。笔者认为,社会团体对音乐教育的关注,在一定程度上取决于音乐教育自身的发展潜力。从综合音乐能力理念的发展历程来看,自20世纪50年代发起的“青年作曲家计划”“当代音乐计划”开始,计划参与者们就一直致力于在全美范围内的学校和教学机构进行综合音乐能力理念的推广。这一方面为综合音乐能力理念的逐步实现汲取了大量的实践经验,另一方面也为日后综合音乐能力理念在美国音乐教育界的盛行打下了坚实的基础。事实上,我们已经可以看到我国的学者为音乐教育事业的传播所付出的努力。如由上海市“立德树人”音乐教育教学研究基地建设项目支持、基地主任余丹红教授策划并领衔团队制作的“中国音乐教育系列纪录片(MEiC)”正在酝酿发展为一股非常有效的传播力量。这一系列纪录片围绕当今中国音乐教育中的热点问题展开,介绍了包括合唱教育、音乐课程标准、教师培训计划、社会音乐教育等多个不同层面的内容,致力于全景式地描绘当前中国音乐教育的现状。笔者相信,随着国内相似内容的不断丰富,社会对于我国音乐教育事业的发展情况将会有着越来越深入的了解。

(二)综合音乐能力与核心素养的契合

本文引言中曾指出,随着《普通高中音乐课程标准(2017年版)》的颁布,如何在核心素养理念下更好地开展音乐课程,需要更多的学者和教育工作者进行深入的思考和研究。经过上文的分析,笔者认为综合音乐能力理念与核心素养理念有着诸多契合之处。在这一看似“陈旧”的理念中,存在着许多可以为核心素养统领下的音乐课程所借鉴的养分。但必须说明的是,由于综合音乐能力理念在诞生时的初衷,是为帮助有一定音乐基础的人更好地理解音乐,所以将其应用到我国的高中阶段或许更为合适。一方面在于,高中阶段已经完成了义务教育阶段的学习任务,具备一定的音乐基础;另一方面,目前我国的核心素养主要围绕高中阶段的学生展开。因此以下讨论的问题以我国高中音乐课程作为主要对象。

笔者认为由综合音乐能力的具体内容带来的启示有以下几点:

1.教学内容——深入掌握音乐要素,凸显优秀文化内容

“文化理解”是核心素养中非常重要一项。这项素养是指,学生在通过对不同音乐知识的“内化”与“外化”之后,做到“理解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵”。在面对不同的音乐,以及这些音乐背后的文化时,综合音乐能力与核心素养所持的开放性态度是高度契合的。正如前文所言,综合音乐能力的课堂内容,除了基本的音乐要素学习之外,还将音乐背后的“情境”——即构成音乐作品的文化因素和社会因素——作为教学内容之一。

那么在高中音乐课堂中,音乐与文化之间如何才能有效地联接?这需要我们改变对音乐要素功能的固有认识。

在综合音乐能力理念中,音乐要素作为音乐课程中必须教授的内容,不仅是学习不同音乐作品时必须具备的技术性条件,更是作为理解不同文化时的工具。简单来说,虽然在不同文化背景下催生出的音乐形态或音乐表现方式有着很大的差异,但是抛开外在形式,保留的仍然是旋律、节奏、节拍等基本的共同要素。而当我们的学生对这些共同要素有了熟练的掌握后,以一种“不变应万变”的心态去接触其他各民族的优秀文化,无疑会收到更理想的效果——因为在这种理解的过程中,学生不是完全被动地接受文化知识,而是在对学习目标的要素有了提前认知后的主动吸纳。所以,在高中音乐课堂中,要求学生深入掌握音乐要素知识是非常重要的。

值得注意的是,上述学习内容并不只针对其他国家的优秀音乐文化,对于我国优秀的传统文化同样有效。当学生做到对各个音乐要素的熟练掌握后,再以此为基础进行不同地域的民族音乐文化的学习,将会取得事半功倍的效果。长此以往,定能做到传统文化的创造性转化和创新性发展。

2.教学过程——给予学生更多实践机会

在“新课标”中,音乐学科的目标设定为以实现学生掌握核心素养这一要点展开。以三项核心素养为指向所建构的学科目标,分别包括“(1)学生在音乐情境中……能从整体上认知音乐艺术的音响特征……如从作品题材认知音乐表现的对象……(2)学生在音乐学习过程或社会文化生活中,乐于参与个体或群体的音乐表现实践……(3)学生能从感知和表现的具体作品中,理解音乐是人类文化的重要构成……”等。笔者认为,上述学科目标的达成,需要音乐课堂为学生提供更多的实践空间。无论是“认知”“参与”还是“理解”,都说明了在核心素养统领的音乐课堂,要求以多种方式让学生获得更多的“参与感”。因此,在有限的课堂时间内,如何更高效地运行课堂的各个环节就是必须考虑的问题。

笔者认为,综合音乐能力有关课堂活动的设置为解决这一问题提供了思路。在综合音乐能力理念中,“分析”“创作”“表演”是三项最为重要的课堂环节,由于环节设计紧紧围绕同一个音乐要素展开,故环节之间的关联会更加稳定,进而免去了繁冗的活动版块转换时的过渡,以及新环节开展前的预热。同时,当上述三个环节融合在一节或几节彼此相互关联的课堂时,老师传授的知识可以更及时地反映于学生的实践中,进一步提升学习效率,学生能在这类高效运作的课堂中获得更多的实践机会。

3.教学评价——重视学生自主评价

教学评价一直是音乐教育领域中的重点话题。在“新课标”中,与评价有关的各项内容都被设定为推动学生掌握核心素养的重要一环。在评价方式上,“新课标”专门提到了以日常学习表现评价的模式。在这种评价模式下,可以“采用自评、师评和同学互评的评价方式。学生自评……以描述性评价为主。同学互评可采用小组讨论交流、换阅‘音乐成长记录册’等形式”。笔者认为,作为完成了义务教育阶段的学习任务,朝着高校教育模式过渡的高中阶段,理应承担激发学生批判性思维,并锻炼其自身艺术鉴别能力的任务。高中阶段的学生,需要在各科的学习过程中不断尝试多角度地、辩证地看待问题,以便更好地衔接高校教育模式。因此,学生的自评与互评能力、方式、呈现结果及反馈,应当在高中阶段引起教师的足够重视。教师应尽可能给予学生自主评价时的自由,让学生充分感受自主判断的过程,并进而提高自身的审美能力。

事实上,综合音乐能力非常强调学生在课堂评价上的自由。如本文第三部分所述,在综合音乐能力的课堂中,会专门设置一个“评价”环节作为自评、互评、师评的平台。当课堂环节进行到评价环节时,学生可以得到充足的发挥空间。由于要对自己和同学的艺术呈现进行评判,所以学生的自主评价能力将会在一种不断反思和归纳的过程中得到更全面的锻炼。当然,能够顺利进行这一环节的前提,是老师需要让学生了解每一项音乐要素的判断标准。从侧面来说,这也是对教师教学能力的考验。

结 语

总体来看,“综合音乐能力”作为一种以音乐艺术中的共同要素为核心延展开来的教学策略,得益于20世纪上半叶美国课堂教学的经验基础与教育思想上的变革,并最终在福特基金会与MENC等社会力量的帮助下逐步形成。随着“综合音乐能力”理论的不断丰富,除了对不同要素的独立认识之外,还加入了诸如推动音乐形成不同风格与特点的“情境”等内容。综合音乐能力的产生过程,说明了教学理念与社会环境之间的复杂关系,同时也验证了社会力量对于教育界的重要影响。

本文基于国家“新课标”的推行,及其对音乐课程更加多样化、综合化的要求,试图从美国“综合音乐能力”理念中探索到能够与“新课标”要求相契合的要点。这一整合了音乐本体元素、艺术历史情境、课堂主体客体等内容的教学策略,或许能为我国音乐学科的进步提供不同的思路。音乐教育的成长之路是一条需要多学习、多借鉴的道路,在不断的完善与进步中,终将能寻求到最为实际且行之有效的方法。