电子音乐中的“音色动机”及相关结构形态特征

在现代音乐尤其是电子音乐创作中,由于声音材料的特殊性,传统意义上的乐谱往往很难继续发挥首要的书写和参照作用。作曲家需要直面声音,以听觉的直观感受来寻找和把控音乐的形态和组织结构。然而在这些与传统音乐作品相比充斥着“新奇声响”的作品中,仍能清晰地感受到某种类似于共性实践时期“主题动机”“动机式展开”的结构线索。虽然两者在听觉上已存在本质差异,“动机”构成与具体展开形式也已十分不同。但它们在时间维度上所具有的统一、持续、渐进、规律变化的发展特征仍颇为相近。用一种怎样的称谓来代指现代音乐中这一基于声音材料,类似于“动机式展开”却又有所差异的结构形态逻辑?本文试提出了“音色动机”这一核心概念。

“音色动机”①所谓“音色动机”与勋伯格于20世纪初所提出的“音色旋律”(Klangfarbenmelodie)概念相呼应。“音色旋律”用以指称那些音高旋律缺乏特征和变化性、和声与节奏运动趋于静态化的音乐形态,主要通过不同器乐音色的组合、交替和过渡来体现某种类似时间性音高变化(旋律性)的音乐语句方式。这一概念的提出可谓影响深远,直接引发了音乐在音高和节奏维度以外的诸多探索。即一种基于声音材料而非仅仅是乐音材料,主要诉诸于声音之“音色”维度而非“音高”“节奏”维度,在运用中具有动机发展意味而非传统音乐主题化的声音构成与结构基本单位——一种特征化的音响形态。

这一概念的构建具有明确的传统音乐观念指向,其由“音色”“动机”这两个十分重要的传统音乐要素组成,它们均具有自身形成与发展的历史线索,并能通过与传统的比较,最终确认其立论基础、具体内容、涵盖范围、适用对象等信息。

“音色动机”及相关结构形态无论是对于器乐、电子音乐,甚至是当今一些媒体艺术作品中的多媒体声音结构都具有某种适用性。前提在于,这些作品的确运用了与之相关的创作美学理念与技术手段。本文选择“电子音乐”作为其适用对象基于以下原因:(1)电子音乐通常直接建立在对声音材料而非乐音材料的组织和使用上;(2)电子音乐强调电子化的声音特征并依附于相关电子技术,而这些都是对传统动机式变化发展方法的颠覆;(3)电子音乐在形式结构上较之传统器乐往往更为灵活多样,这也与“音色”“音色动机”本身所具有的多元、多解性相匹配;(4)“电子音乐”是一种重要的当代音乐体裁和形式,运用“音色动机”概念和相关结构思维来观察和研究电子音乐,有助于在理论上建立起一座连接传统的“桥梁”,即在相互比照之下,一定程度实现不同体裁、形式、风格、技术相互间的承递、互通与共治。

固然,正如任何一部电子音乐作品都无法代表“电子音乐”这个庞大范畴,“音色动机”概念也无法代表哪怕是一小类或任意一种形式的电子音乐之完整创作思维。只能说,普遍来看,“音色动机”在相当一部分电子音乐中的使用是较明显的,其应用潜力和理论价值也相对较高。从这一角度来看“电子音乐”,相当于一种思想方法,而非传统意义上的体裁形式。因此,无论是本文所提出核心概念“音色动机”,或是其所属“论域”(电子音乐)皆是为一个更广阔的音乐形式美学范畴所服务的。

一、早期电子音乐中“音色动机”思维的萌芽

20世纪的现代音乐相比先前“共性实践时期”音乐产生了体系化的巨变。本文提出的所谓“音色动机”不同于传统的“乐音动机”或“节奏动机”之处,便在于其所涉材料高度的多样性。对于音色(音响)材料的理性认知,尤其是那些脱离器乐声学特征的“电子音色”“具体声”或“噪音”进行有效辨识和分类,对于如何来有效使用这些材料就显得尤为关键。这些声音材料其指涉也十分宽泛,既包含那些不具意涵性的“抽象”声音,又包含大量具体的,可追溯源头的声音。这也使其在变化发展过程中具有了结构多重性。

1.“噪音艺术”中的传统音色思维

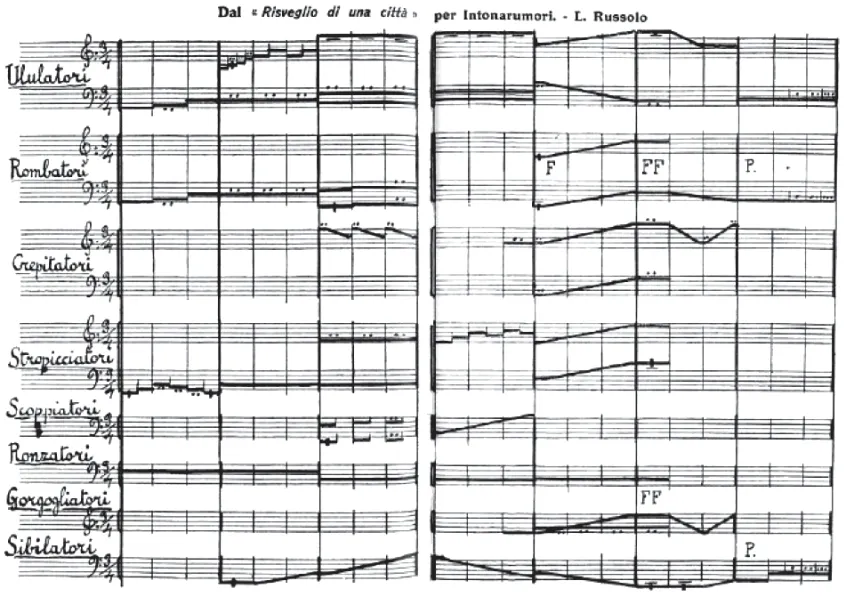

在20世纪初“噪音艺术”的尝试中,就有将非器乐的“噪音”进行分类加以利用的先例。如意大利“未来主义”艺术家路易吉·鲁索洛(Luigi Russolo,1885-1947)在为他所发明的机械发声器“Intonarumori”②此乐器共有27种,每种都有自己独立的名称。它们发出的机械噪音往往会在演出中通过巨型的扩音喇叭进行物理扩声。(“噪音吟诵者”)而创作的作品《城市的苏醒》(Risveglio di una citta,1913-1914)中,便使用这些“乐器”所发出的各类噪音来进行结构搭建。鲁索洛根据不同的声音类别将这些乐器进行分类,并按其类别记录在五线谱上,使用线条标示其大概的频率位置以及时值。(见谱例1)

可能是难以脱离传统音乐思维和记谱形式的影响,虽然该作品在声音材料上完全是“噪音”的,但其结构思维仍是基于传统乐队形式的。即每一类“音色”即一个乐器,其作为一个独立的“声部”变化(频率、力度、时值),贯穿于作品的时间维度,而作品的空间构成则是这些“噪音”的各种组合形态。作曲家将这些不同于传统的声音材料精确记录于谱面之上,“噪音艺术定不能仅局限于模仿的重复生产。噪音艺术将从特殊的音响愉悦中萃取其主要的感性能量,而获此灵感的艺术家们将能从各种噪音的组合中体会到这一点”。③Russolo, L.The Art of Noise, trans.by Filliou, F.New York: Something Else Press, 1967, p.9.

谱例1 《城市的苏醒》开始部分乐谱

这些“噪音”本身完全可以被称之为“音色动机”,而其结构方式也可称之为“动机发展”。只是,其感知有效性不尽如人意,其最为直观的听感就是“混乱”。究其原因,与声音材料并不相配的控制方式可能是关键。即当两个噪音同时发声时,其所具有的主要声音特征没有得到有效加强、抵消或融合;当两个噪音先后发声时,其所具有的主要声音特征也未呈现鲜明的连贯性、对比性或传递性。进而无法使人感到两个声音间的联系,仅仅停留在两个同时或先后罗列的“噪音”上,毫无结构感可言。当时的创作技术远远落后于观念性和开拓性。但这并不影响这一早期尝试的历史价值,它直接影响了之后相当多专业作曲家的创作走向。

2.“具体音乐”中的声音叙事结构

20世纪中叶兴起的“具体音乐”(concrete music),其创作思维也往往基于某种音色(声音)分类,并以此作为声音进一步加工、组织的基础。其中十分典型的例子来自于法国作曲家皮埃尔·舍费尔(Pierre Schaeffer,1910-1995)和皮埃尔·亨利(Pierre Henry,1927-)这两位“具体音乐”的创始人共同创作的《一个人的交响曲》(Symphonie pour un homme seul,1940-1950)。这是一部以多台电唱机和调音台为演绎形式,现场回放的作品,起初共有22个“乐章”,由于技术过于复杂,后削减为11个。

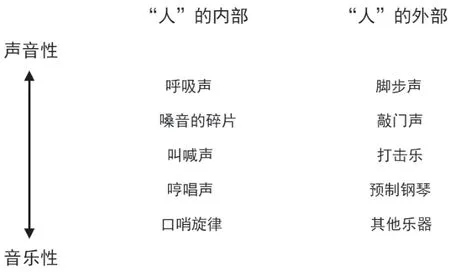

这部作品使用“具体”的声音素材,并拥有某种“叙事性”,然而作者绝非仅仅是用声音来“讲故事”。作者几易其稿,先后放弃了“台词”“剧本”,而使用“声音信号”“声音符号”和“音乐符号”,即以“具体”的声音材料来呈现“抽象”的作品结构。声音材料包含人的嗓音、人的动作声音(脚步声、拍打声、口哨声、喘息声等),同时也包含如预制钢琴、打击乐及其他常规乐器声。作者试图采用“声音”与“音乐”之间所产生的张力关系来体现一种介于“具体”与“抽象”间的结构。以作品第五乐章中的声音过渡为例(见图1),作者将这一基于声音本身表意性的结构思路置于时间过程中,这也可视为整部作品的一个缩影。在作品的第一部分,标题为“拟人”(Prosopopée)(见谱例2),同样是以8个“声音事件”的连续交替为形式的,用以表现外在与内在、物理空间和精神空间的共存。

图1 《一个人的交响曲》第五乐章中的声音过渡过程

谱例2中的声音“序列”可解释为:①三次节奏性“引子”(A1,A2,A3),由成组的关门声、脚步声以及三次人声片断(I1,I2,I3)组合而成;②由长笛主导的乐队片断;③预制钢琴的“凯奇”④舍费尔在这部作品创作前的几周刚与约翰·凯奇谋面,凯奇所发明的“预制钢琴”手段本身就来自于“具体”声音,而在这部作品中,其被作为某种“中间环节”介于声音与音乐之间。(参见Schaeffer, P.In Search of a Concrete Music,English translated by North, C.and Dack, J., Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press,2012, p.53.)段落;④第②段的重复;⑤人声片断I的变奏(“Aeolian”音型);⑥对②的结尾进行再现和变奏(一个更强更厚的“Aeolian”音型);⑦预制钢琴演奏的切分主题;⑧进入人声的哼唱。

这种由不同“声音材料”(也可理解为“音色动机”)所构成的“主题式”段落呈现了某种与纯音乐结构或戏剧性结构有所关联却又不尽相同的结构功能,作者将其比喻为“旅站”(halfway house⑤Schaeffer, P.In Search of a Concrete Music, p.56;p.48.),并对整部作品产生决定性影响。而正如他意识到仅仅“将声音交响化是不足以引领作品进入音乐表现之境的”⑥Schaeffer, P.In Search of a Concrete Music, p.56;p.48.,通过一系列的“声音事件”所搭建起的结构固然呈现出了一种很强的叙事性和象征意味,这也是作者在选择声音材料及结构方式时极力顾及的,但其中各种“细微”的处理(如某个段落长度的微调、类似声音的差异化处理、声音事件间的交接方式等),如果缺乏“语境”是很难去获得感性回应及共鸣的。由此可见,基于这些“标签化”“符号化”声音的分类,并予以声部化,陈述性地在时间过程中寻求其结构有效性,恐怕难逃人们对声音材料所同时具有的“具象”与“抽象”属性的认知困境,这或是一种“先天”的障碍。且“源头”归属感越明显,所在声音结构的不明确性就越巨大。因此,当作品使用了“具体”的声音材料,无论将声音看作“乐器”“动机”还是“声音事件”都需要谨慎而巧妙地处理好声音的双重性。

谱例2 《一个人的交响曲》开头的8个声音“序列”⑦见谱例中序号①-⑧,原谱参见Schaeffer, P.In Search of a Concrete Music, pp.54-55.

与这部作品同时期的一些“具体音乐”作品都使用了大量的“具体”声音材料以及早期的电子音色,并通过单一或复合化的声音分类,最终以声部或声音组的方式进行时间维度的贯穿。对于其核心的“音色动机”,其处理手段均是一些磁带音乐的常用手法,如“剪切”“拼接”“拼贴”“重组”“反向”“变速”“变调”“延迟”“回声”,以及一些早期电子音乐技术手段,如“波形生成”“滤波”“调制”等。总的来说,其对于声音材料的变形和重组相比现在的计算机软件要初级很多,从而相对缺乏在技术上挖掘声音本身特征,有效发展变化的手段。因此,无论是其“抽象”的形态性,还是“具体”的表意性都会给人以一种留于表层、难及要害之感。当然,对于这些电子音乐发展初期的作品,不能以当下的听觉习惯去评判,而应用历史的眼光回顾。

3.利盖蒂《发音》中的声音分类与分级重组

匈牙利作曲家捷尔吉·利盖蒂(György Ligeti,1923-2006)的“纯电子音乐”作品《发音》(Artikulation,1958)完全使用电子设备生成的声音材料,它们可以被认为是完全“抽象”的。然而其创作的表现意图则是使用这些材料来表现人类的语音和语言状态——一种完全“具象”的目的。由此,他对于材料的使用几乎完全是基于形态学意义上的,从中较容易看出声音形态分类与具象形态化目的间清晰的结构形式。由于作曲家使用的材料类型十分“纯净”,这也为其声音结构提供了先天的统一性(不会受到“具体”联想的干扰),可以说这部作品是音色动机化结构在纯电子音乐中应用的典型例子。

“这部作品名为‘发音’是因为在此意义上,一种人造语言被发出了:问与答,高和低的嗓音,说出多种语言并(相互)干扰,瞬间的爆发和幽默,醇熟和耳语。”⑧Ligeti, G.Artikulation: An Aural Score by Rainer Wehinger, Mainz: Schott, 1970, pp.7-8.为了能够以电子音响体现这种类似语言的声音构造,体现出语言、语音所具有的声音组织结构特点,利盖蒂使用了当时电子音乐的一些常用手段:正弦波、白噪音、脉冲发生器、滤波器等。他所使用的声音材料本身极为单纯,同时又是迥异的,因此要体现出其所要表现的“具象”化目的,其对于材料的组织和控制就显得尤为关键。

利盖蒂创作这部作品的方式首先也是基于声音材料的分类,他通过电子设备生成和加工创造了共计42种代表“人工音素”的声音基础材料。他通过验证不同类型声音间的“聚集条件”(conditions of aggregation)来决定对它们的使用方式,“首先,我选择的(声音)类型具有不同的分类特征和各类内部组织,如粒子的、易碎的、纤维状的、纤细的、粘连的和紧凑的材料。通过对这些特征的相对透析性进行研究,从而判断哪些可以被混合,哪些是相互排斥的”。⑨Holmes, T.Electronic and Experimental Music:Technology, Music, and Culture (fifth edition), New York:Routledge, 2016, p.387.这种分类方式是相对主观的,与前文所分析的同类型作品相似,他所依照的是声音的听觉特征、样本的长短,以及作品的声音结构需求等综合分类标准。明显受到了当时盛行的序列思维影响,作曲家以一种“均衡性”做法来控制音乐语言的统一性,他设计了一个公式,从而让不同声音类型能够在各种结构层面达到平衡。同时,他又使用了机遇的方式,如在具体声音材料的选择上,是十分随机的。而这些创作方式的选择均与语言、语音结构有关,它们部分是序列的,部分是经验性的,部分是偶然的。这也成为此作获得某种内在结构力和生命力的根源所在。

作曲家使用了五个声音层级来结构作品,而这一结构划分方式不是时间性的,而是以内在声音的构造化程度和长度为基础的。即:

而其制作的方式是随机地将不同的短材料通过电子技术拼接成较长的材料,然后将他们“腰斩”(对半分割),重新进行拼接,成为高一个层级的材料,并以此类推。因此其每一个层级的材料在听觉特征上就保持了相对的一致性。

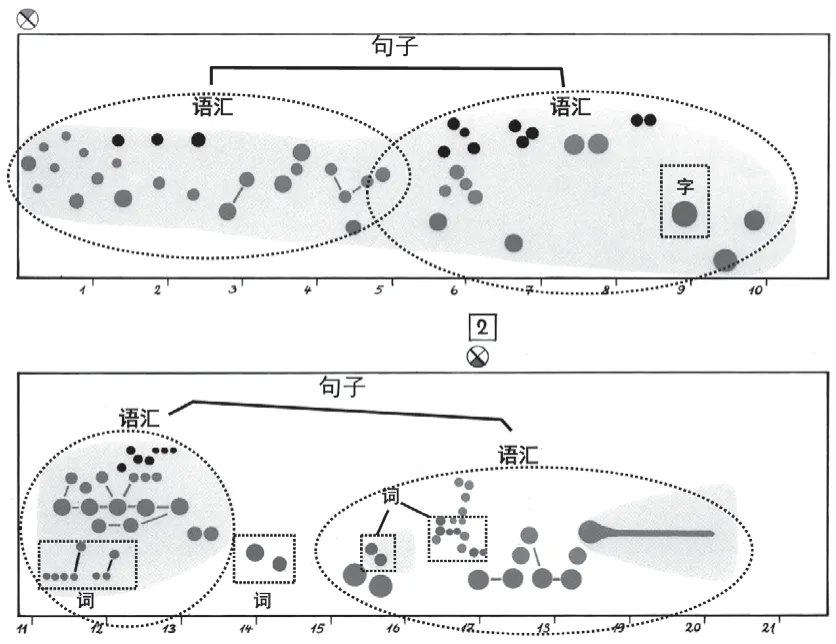

图2 《发音》“听觉谱”(0-20'')

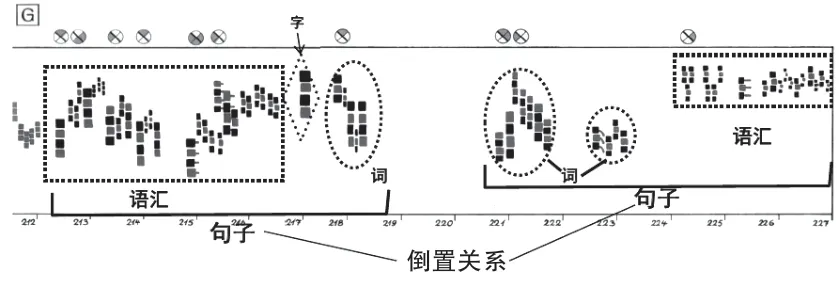

以作品开始和结尾段为例,在开头段落中(0-20''),整体上由一些具有模糊音高感的脉冲音响个体构成。那些最为基本的原材料即结构最底层的“声音细胞”,在韦林格的“听觉谱”⑩平面设计师雷纳·韦林格(Rainer Wehinger)为该作绘制了“听觉谱”(aural score)。中分为:高频脉冲、中频脉冲、低频点状脉冲、全频点状脉冲,均以各种颜色的“”来表示,而实际上利盖蒂的分类势必更加细致。这些声音中的相当一部分有着相当高的可聚合性,即那些音高性较为突出的声音,而其中夹杂的全频段的点脉冲则游离于整体结构以外,因此作曲家在组织这个“句子”的时候,明显将两类不同的音响作为不同的结构层级对待。

如图2所示,全频点状脉冲在结构段落中均以较短的连接“字”或“词”的形式出现,且往往游离于整体音响以外,而其他由区域频段脉冲声构成的高低均匀分布的声音形成了两个密度和成分不同,但长度相近的“句子”。

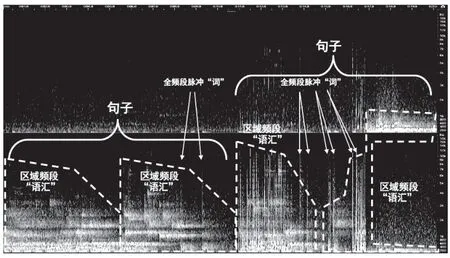

如果参考这一部分的频谱图(图3),同样可以看到这种语句上较为一致的划分,这与前述作曲家对不同结构层级声音的创作方法是十分有关的。从频谱图中可以看出明显的声音密度和频率分布状态,可以看出后句是前句的“语汇”状态加密以及频率范围向高低频段的共同拓展。此外,在频谱图中,声音在左右声道中的前后分布也体现得十分明显,而这在图示谱上使用“”“”等符号来表示不同颜色代表的声音类型在四声道系统中的位置,而频谱图所使用的是立体声版本,因此只能体现左右声道分布。而作曲家对于声音空间置换的想法均能够体现在这两种谱示中。

图3 《发音》频谱图(0-20'')

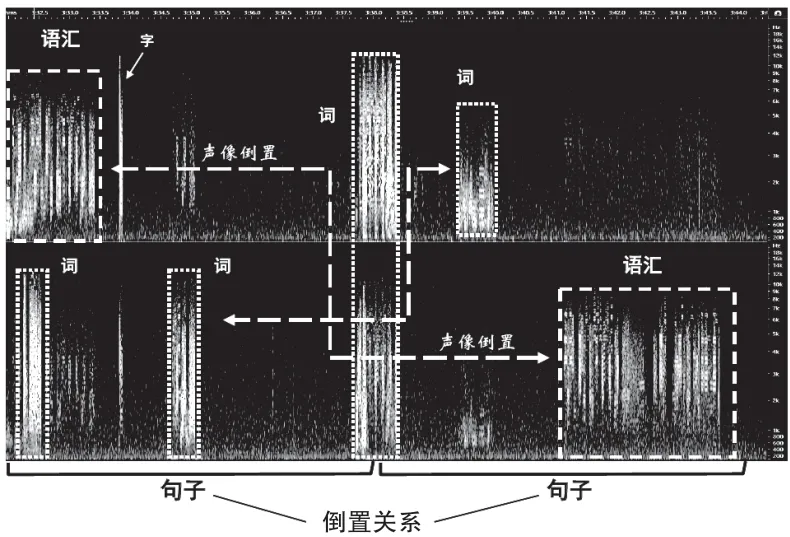

在作品最后段落中(3'32''-3'45'')(参见图4),其中体现出的全部以噪音性声音“纤维”“”构成的,“字”“词”“语汇”“句子”的递进关系十分明显。这两句呈某种“倒置”的关系。从频谱图(图5)中可以更为直观地看出各种不同结构层次在这个段落中的组合关系,两句句子的倒置关系(还表现为声像位置的倒置)体现得更为显著。

图4 《发音》“听觉谱”(3'32''-3'45'')

图5 《发音》频谱图(3'32''-3'45'')

《发音》试图用电子声来模仿语音中的频率和动态特征,来创造一种“人造”语言,或者说是“电子”语言。其带有电子音色无法被掩盖的“刻板”的声音特征,却又具备了人类语言的诸多动态和不确定性。他对于电子声音的运用方式——“分类——分级重组”,决定了这部作品的整体结构特征和听觉审美倾向。从中我们或许可以隐约察觉一些在利盖蒂日后创作(如他那些著名的大型乐队和合唱作品)中所特有的声音组织状态和其感性与理性高度统一的可贵气质。

二、“音色动机”思维在电子音乐中的多元呈现

1.电子原声音乐中的“音色动机”及其变奏

在中国作曲家许舒亚为长笛、箫和电子音乐而作的《太一2号》(1991)中,现场的长笛演奏部分与通过“希特尔”⑪“Syter”系统由法国GRM电子音乐研究中心设计,初建于1980年。计算机系统对中国箫的采样进行变形、合成而获得的电子音响进行“对话”,用西方的表现形式(长笛和电子音乐)呈现了一种十分具有“东方意味”的音乐音响表达。而在这部作品中,箫的三种特别“音色”(滑音、气声、泛音)成为了贯穿全曲的特征化音响形态,而这些音响与长笛的常规音色虽有着较明显差异,却又相互包容。可以说,作品在选材之初便为其奠定了“形神兼备”的良好基础。

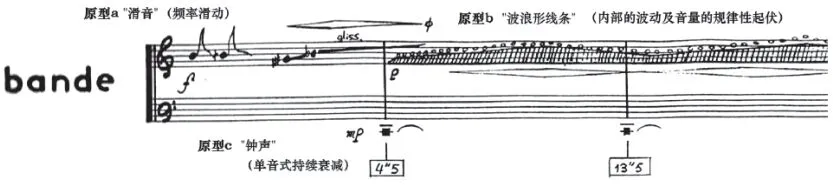

本作采用了十分具有传统特征的曲式结构,即包含引子、呈示、展开、高潮、再现等⑫参见吴林励:《中国电子音乐创作研究——从五部作品论现代性与民族性的融合》,北京:文化艺术出版社,2012年,第13-28页。一系列音乐发展过程。因此,作曲家很自然地采用了类似传统动机式展开的创作思维,只是这里的“动机”已经演变为一种特征化的电子音响,即“音色动机”。《太一2号》在引子部分便以电子音乐的形式将“音色动机原型”相继呈现(见谱例3)。此处将其从声音形态角度分为三类:(1)“滑音”(来自对箫采样的处理,频率的滑动);(2)“波浪形线条”(亦来自箫泛音采样的变形,突出其内部的波动及音量的规律性起伏变化);(3)“钟声”(类似于“钟声”的音色形态,表现为单音式持续并衰减)。

谱例3 《太一2号》“引子”的起始部分

这三种特征化的“音色动机”随后在作品的几乎所有段落中都有着或明显或隐晦的重复、变化和展开,以“展开”与“高潮”处的两个片段为例。

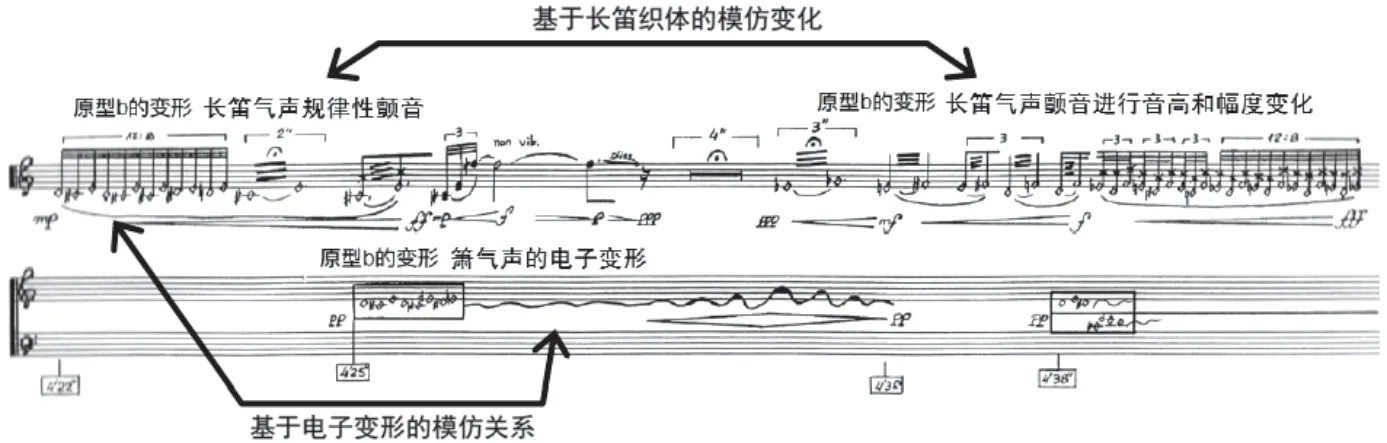

在作品的“展开”中(始于4'22'')(见谱例4),长笛以快速气声“颤音”的方式演奏,其规律性波动的状态可视为“原型b”的变形。而随后的电子部分则基于箫的气声演奏进一步变形,通过“ELR”软件(音频迁移的模拟/仿真)⑬相关软件对声音相位移动模式与幅度参数见吴林励:《中国电子音乐创作研究——从五部作品论现代性与民族性的融合》,北京:文化艺术出版社,2012年,第16-17页。做相位的游移变化,其形态同样是规律性的波动形态。之后的长笛部分继续演奏相似的形态,但在具体音高和力度、语气变化上有所变化。此段落可看作是“原型b”的在长笛和电子音乐部分的二声部模仿对位。

谱例4 《太一2号》“展开”部分片段

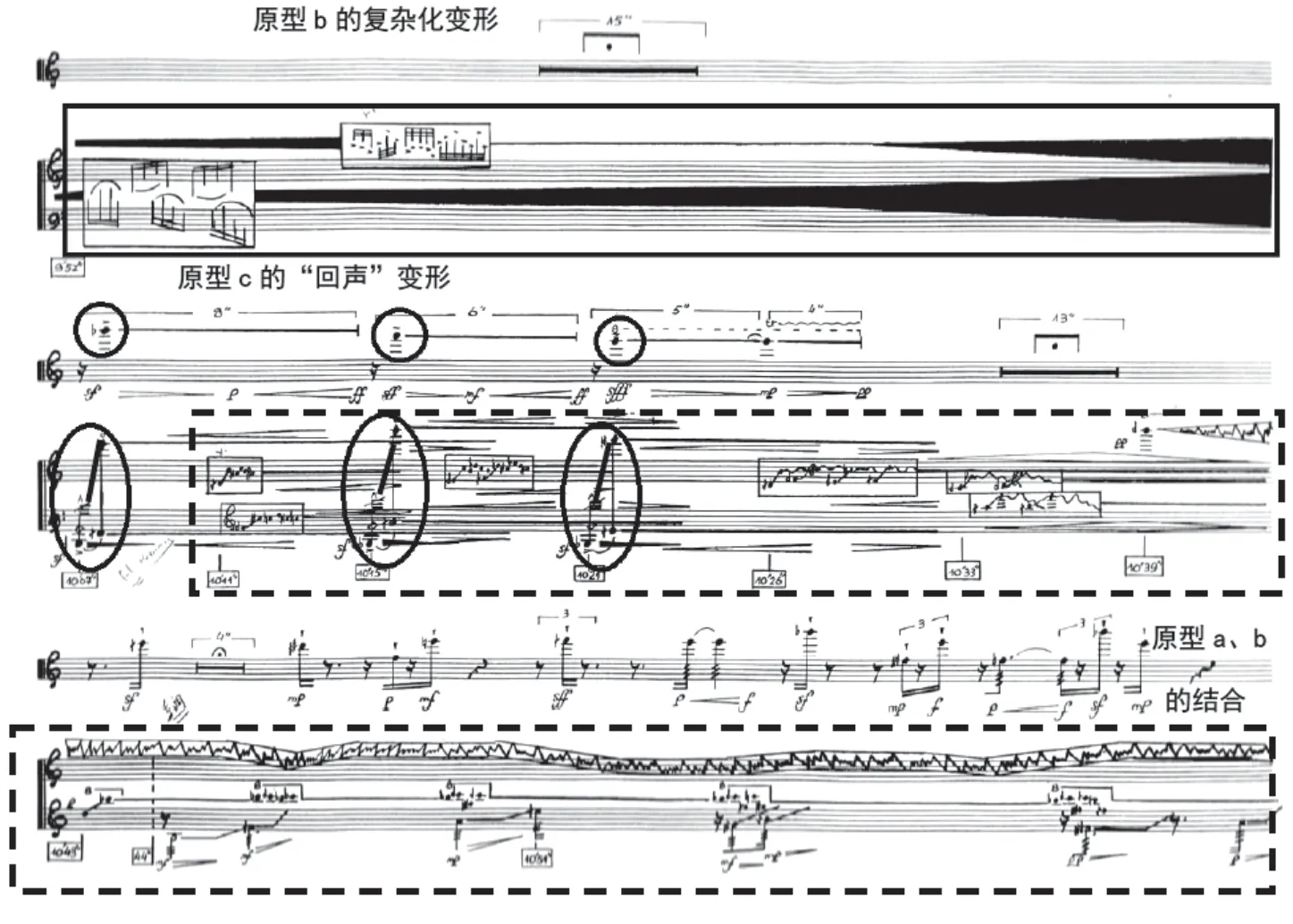

再以作品的“高潮”段(始于9'52'')为例(谱例5),电子音乐部分由前面的长笛音型逐渐累积为一种内部呈波动状的复杂音流,笔者将其理解为“原型b”的复杂化变形(谱例中用实线框表示)。而在10'07''、10'15''、10'21''出现了三次由长笛“筒音”变形拉伸而来的类似“钟声”的重音。同时,长笛分别在极高音区奏出三个强奏的长音,与之构成类似“回声”的效果。它们共同构成一种对于“原型c”的变奏(谱例中用圆圈表示),作品也由此达到最高潮。而电子音乐又以箫的采样营造出一个运动的背景,其形态通过“延迟”(delay)逐渐演化为一个内部波动明显,而外部呈缓慢往复性的“滑音”形态,亦可理解为“原型a”与“原型b”的结合(谱例中用虚线框表示)。

谱例5 《太一2号》“高潮”部分片段

这部作品拥有较为传统的“动机展开式”结构特征,三个具有鲜明声音形态特征的“音色动机”分别以不同的变化形式几乎贯穿在整部作品的每一个发展段落中。对于它们的处理手法与传统作品的动机发展手段既有相似性,如进行节奏化发展、扩张、组合、对位或织体模仿等;同时也针对与传统相异的“音响材料”,使用不同演奏法、织体、电子手段进行不同程度的“塑形”、改变频率成分或频率迁移、相位变化、碎片重组或形成复杂“音响群”等。此作所蕴含的“音色动机”思维与作者在中国传统文化内涵根基上对“新音色”“新空间”进行探索的初衷有着必然的联系,这也很大程度上保证了其材料的统一性、发展的有序性、变化的丰富性、结构的完整性。

2.“简约主义”的动机式微变

在美国出现的“简约主义”(minimalism)⑭音乐学家摩根对该流派的归纳:“探索以彻底简化的方法——即把他们自己限制在最基本的音乐元素内——进行创作的可能性……它们更感兴趣的是把音乐带回到一个更加原始的基础上,使之从累积的西方传统负担中解脱出来,仿佛一切重新从零开始。”参见〔美〕罗伯特·摩根:《二十世纪音乐——现代欧美音乐风格史》,陈鸿铎、甘芳萌、金毅妮、梁晴译,上海:上海音乐出版社,2014年,第447-448页。,其代表人物史蒂夫·莱奇(Steve Reich,1936-)在20世纪60年代的两部磁带作品《将要下雨》(It's gonna rain,1965)、《出来》(Come out,1966)均是以一种“简约主义”音乐所特有的“主导动机”贯穿方式进行创作的。与传统音乐的差异在于,作品中除了这一“动机”以外,别无它物。而其动机发展的理念和手段则是基于莱奇标志性的“相位”(phase)变化思维,这一思维源自磁带技术,随后贯穿于作曲家的各类器乐、电子、媒体艺术作品中。

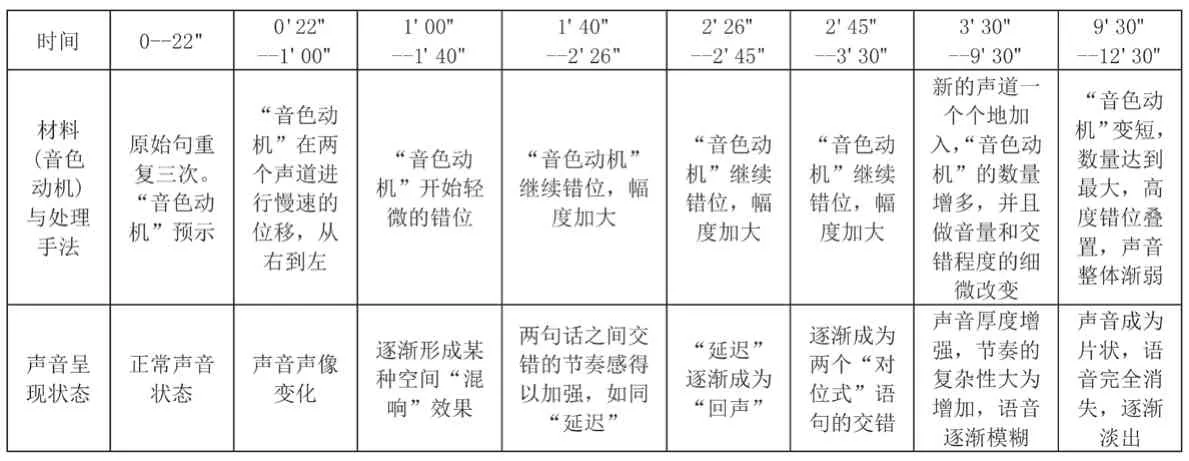

以《出来》为例,作品以一个普通青年在纽约警局里叙述他受到袭击的经过开始⑮原文为:“I had to like, open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them.”参见:Holmes, T.Electronic and Experimental Music: Technology,Music, and Culture, p.406.,重复三遍后,作者将其中的“come out to show them”截取出来,并以该语句作为全曲的唯一声音材料(音色动机),通过双声道(使用两个录音机播放)变化和错位的方式,制造了一个连续的声音变化过程。而在这一过程中,音色动机本身在开始并未有实质性的变化(频率、长度),而是通过这种“相位”变化的方式,使得最终的声音状态展现出一种极为“线性”的渐变。在作品的后半段(3'30''之后),其音色动机才产生了长度、数量以及音量等变化。最终一个简单的语句(声音素材)在渐变中呈现出相位、节奏、密度、空间感、语意性等多维度复杂变化。其结构见表1:

表1 莱奇《出来》(1966)的“音色动机”发展线索

莱奇曾自述:“我对真实的声音更感兴趣,它们当年被叫做具体音乐,但我对那些创作出来的作品真不感兴趣。我认为它们是无趣的,某种程度上是由于那些作曲家试图去遮盖声音的真实性。我喜欢使用可以被理解的声音,由此其纪实的那一面便可成为作品的组成部分。”⑯Holmes, T.Electronic and Experimental Music:Technology, Music, and Culture, p.407.类似于《出来》《将要下雨》这样的作品还有很多,如阿尔文·卢西尔(Alvin Lucier,1931)的著名作品《我坐在屋内》(I’m sitting in a room,1969)、波林·奥利弗勒斯(Pauline Oliveros,1932-2016)的《美丽的索普》(Beautiful Soop,1967)、罗伯特·阿什利(Robert Ashley,1930-2014)的《她是一位访客》(She was a Vistor,1967)等。

从结构的角度来看,这可以看成是“音色动机”在自身“微观”维度的一种呈现方式,其充分体现了音色和声音本身丰富的信息含量。而其具体的手法,却具有极强的技术依赖性,通常可以与某一具体技术“参数”直接挂钩(如《出来》中的“相位”,如《我坐在屋内》中的“混响”)。这类作品通常是以单线条、单方向的方式发展的,表现为一种以微见著、内聚式的创作美学。值得一提的是,这类作品的创作理念,即其“音色动机”式的技术化处理方法,与后来十分风靡的“氛围音乐”(ambient)、“电子舞曲”等通俗化的电子音乐形式是一脉相承的。

3.频谱音乐中“音色动机”的象征性展衍

声音材料的“动机式发展”除了以一种显著的形态化方式进行时间维度的呈现以外,还可以在某些“象征”或“符号”的层面发挥结构作用。这并不意味着相关材料的运用如同传统音乐中的“签名动机”那样仅留于意义的深处,而是能在听觉层面、音响的结构层面产生或显著或潜在的实际效果。20世纪后半叶至今在全世界范围内影响力巨大的“频谱学派”(spectralisme)便是其中最具代表性的。此处以其代表人物特里斯坦·缪哈伊(Tristan Murail,1947-)的代表作《为了安然于时间的流逝》⑰作品中文名翻译引用自:杨珽珽:《特里斯坦·缪哈伊频谱音乐创作风格嬗变研究》,2017年上海音乐学院博士学位论文,第133页。为例。

《为了安然于时间的流逝》(Pour adoucir le cours du temps…,2005)为18件乐器与合成器而作,作曲家关注的重点在于时间,包括“逝去的时间、不可回避的时间、循环往复的时间,以及被我们的意识所改变的时间”⑱参见“Pour adoucir le cours du temps…曲目简介”访问于作曲家官网(http://www.tristanmurail.com/en/oeuvrefiche.php?cotage=28285),2018年12月1日。。基于“频谱音乐”的创作观念,作曲家对几个不同“声音原型”的声音频谱进行改造,并以之作为基本素材,在此基础上构建不同的“主题”⑲作曲家对这些主题的想法来自笔者与作曲家的通信。,这些“声音原型”包括:

(1)“啊!”(人声,经反向化处理);

(2)牛铃声(该原型经过处理有不同的音高及音色);

(3)锣声(该原型经过处理有多样化的频谱);

(4)钢琴的拨弦声(该原型通过处理使低沉的拨弦声听起来像金属打击乐器的声音,并带有精确的谐音色彩);

(5)海浪声(该原型通过滤波器处理,作为锣或鼓的复合声音使用)。

以上5个“声音原型”在作品中几乎从未以原本的样貌呈现,这些声音(噪音)已被技术手段所“驯化”。作曲家通过“Spear”⑳一种可以分析或改造声音内部构成成分的程序。该程序由哥伦比亚大学的Michael Clinbell提供,作品中大量的声音是通过此程序分析并改造的。此外,在演出中,这些经过其合成的电子音响由舞台上的MIDI键盘触发,并通过GMEM开发的全息音箱程序实时混合和空间化。而改变声音内部构成的技术所需的算法以及作品中电子声音的空间化呈现由Laurent Pottier(GMEM)创建实现。参见“Pour adoucir le cours du temps…曲目简介”访问于作曲家官网(http://www.tristanmurail.com/en/oeuvre-fiche.php?cotage=28285),2018年12月1日。程序对它们进行分析与再造,得出了许多不同的声音素材,这些被改造后的声音有的直接在作品中出现,具有明确的听觉辨识度。如“牛铃声”,通过对声音频谱不断的扩张或压缩,以一系列变化的形态贯穿于整部作品之中㉑相关创作理念来自笔者与作曲家的通信。。有些“原型”则隐藏于音乐的进行过程中,以间接的形态呈现,辨识度较低。如“锣声”,通过改变原声分析得出的频谱,将不协和的、无明确音高的“噪音”,改变为协和的、有明确音高的“乐音”,并以“和声”的方式呈现。无论直接或间接、显性或隐性,这些实际出现的声音材料都被赋予了“原型化”的象征意涵。在这一基于“原型”的创作思维中,声音外在的形式是其“内容”的载体,作曲家正是以一种使声音形态象征化的视角,来构建其作品中有序而精致的“秘密花园”。

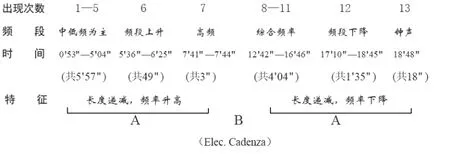

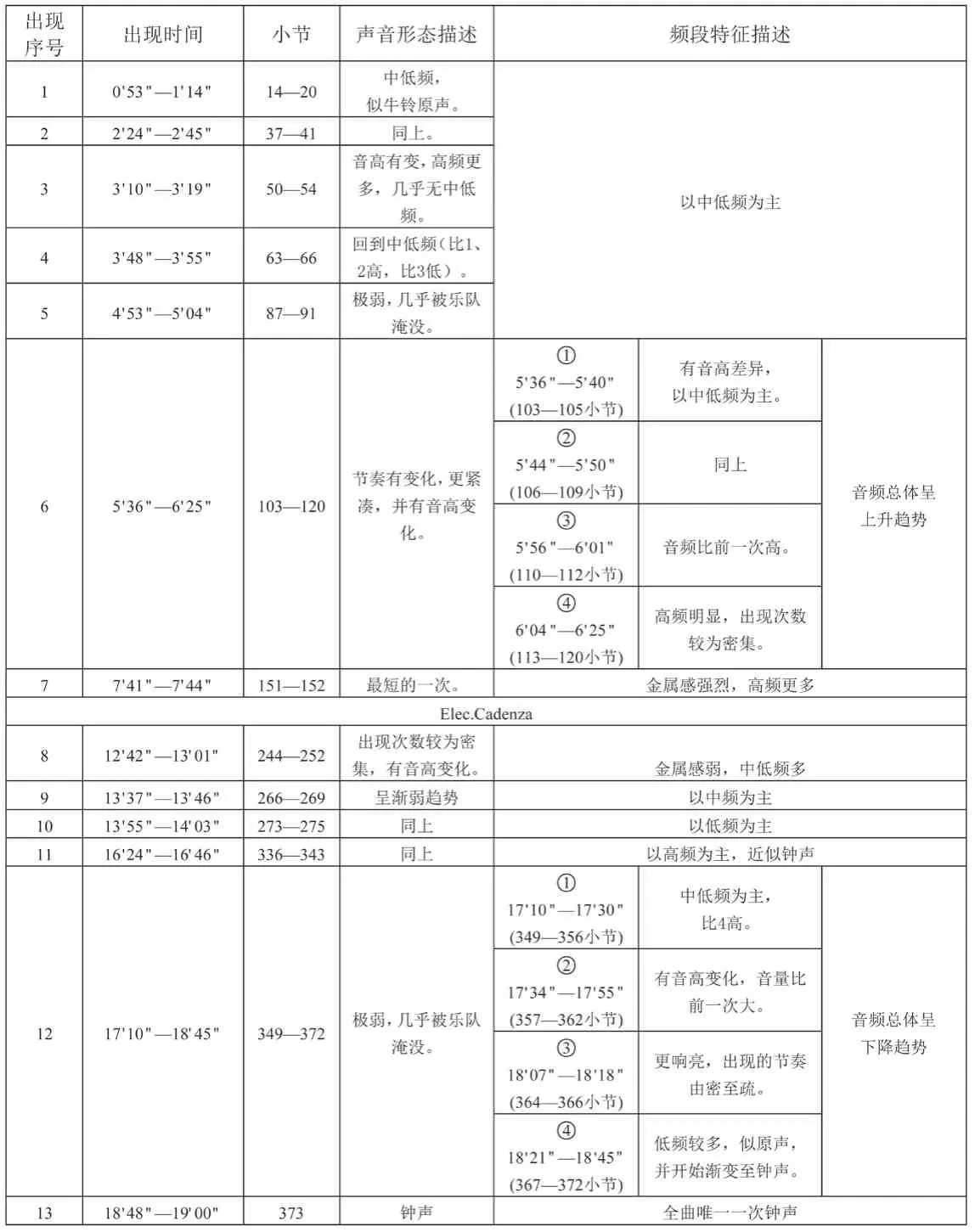

以作品中最具代表性的“声音原型”——“牛铃”为例,该声音素材在作品中大量运用,以类似“主导动机”的方式贯穿整部作品,共出现13次(见表2)。其中几乎每一次都在频谱上有些许的微变,使得每一次出现的色彩及听觉感受都有一定新鲜感,具有“展衍”的意味。作曲家也通过这些微差和渐变,象征了时间的流逝与变化。

以“牛铃声”在全曲的贯穿为视角,整部作品可清晰呈现为三个部分,以电子部分的“Cadenza”为轴心的镜像结构。(如图6)

图6 《为了安然于时间的流逝》中按“牛铃声”贯穿的结构划分

表2 “牛铃声”在全曲中出现的次数、位置与特征

“牛铃声”在全曲中频繁出现,以一种“具象化”的“显性”方式象征了作品主旨——时间的流逝,以一种象征性的方式作用于作品不同的结构层面,为其美学内涵的形式化提供了具有说服力的手段。

结 论

1.“音色动机”思维中广义的“统一/变化”原则

“统一/变化”原则源自深厚的西方音乐传统,其基本贯穿了整个“共性实践时期”(即从中世纪到晚期浪漫主义)的调性音乐创作。本文所提出的“音色动机”虽然已与那个时期的“乐音动机”或“节奏动机”有所不同,其展开依赖的不是“调性体系”和“节奏体系”,而是以其自身属性(声音形态/意涵性)为基础的声音形态化“变奏”、意涵性叙事以及各种音色维度的展开等。同时,还包含它们相互间的各种混合形式,是广义上的。尽管如此,“音色动机”及其发展形式在时间维度上所呈现的结构特点与传统“动机发展”仍具有密切的联系,只是在具体手法与载体上有所差异。

“音色动机”的统一性表现在相关“声音原型”及其所包含的声音形态特征、意涵性在整部作品、或一些关键结构部位、或各种结构层级中的贯穿和主导。当然,其贯穿或主导的形式是多样化的,可以是显著的原样呈现,也可能是以各种变化形式乃至十分隐晦的象征形式隐藏于作品的声音结构形式中。

“音色动机”的变化性除了体现在对“原型”的各类变化形式以外,还主要呈现出一种与传统动机变化有所差异的特征,即声音的“渐进式衍化”。这种“衍化”不像传统的旋律、和声、节奏那样具有可细分的参照系,每一个层级都能够拆分,相对独立,以至在变化过程中呈现某种程度上固化的模式。“音色动机”的“衍化”更多体现在其声音形态特征及相关发声手段之上,如“频域”“声音包络”“演奏法”“不同的效果参数”等。这些声音变化的维度一旦在作品的听觉记忆中建立,作品便有了生根发芽的土壤,之后的构建便有据可依。

当然,这种“统一/变化”原则也有一定的相对性,即统一或变化的程度并不容易把握。由于在材料和手段上与传统音乐有所不同,某些材料常会产生过度的相似性或陌生感。因此,在选择声音材料和与之匹配的处理手段时,必须将它们有效关联,增强它们的结构有效性。“人们只能理解他们记得住的东西。人的脑子有各种局限性,不可能掌握任何延伸得太长的东西。因此适当的细分能促进理解,确定‘曲式’。”㉒〔奥〕阿诺德·勋伯格:《作曲基本原理》,吴佩华译,上海:上海音乐出版社,2005年,第3页。勋伯格在其“作曲教科书”中的教诲同样适用于由“音色动机”组织而成的作品建构。合理处理作品中“统一/变化”的二元性,无论在过去、现在还是未来都是评判作品优劣的关键标准之一。

2.“音色动机”的形态与“符号性”具有辩证统一性

本文所涉及的各类作品其使用的声音材料往往具有很强的具象性,直接使用某个具体的声音,或相关声音具有某种具象含义(符号性)。在作品的结构过程中,这种意义化的“声音符号”就往往会对整体的结构搭建产生某种实质性的影响,甚至直接作用于声音形态的层面。

对于“声音符号”的使用,既可以是早期“磁带音乐”“简约主义”音乐中那样突出声音本身的符号性,从而具有较强的表意和叙事性;也可以是像“频谱音乐”那样将具象的“声音原型”全方位融入至声音形态和内部结构中,成为一种意义和形态的综合体;还可以如《发音》《太一2号》这类并非直接运用具象化声音作为原型,但仍将某种符号性意涵融入到作品的各种形态样式和结构层次中。与传统音乐不同的是,这种意义化的逻辑与声音的形态结构之间是辩证统一、不可分割的,两者具有统一的载体——“音色动机”及相关结构组织。总而言之,“音色动机”及相关结构思维在作品中的运用均具有不同程度的“形态——意义”逻辑的互融,这源自其声音材料的具象属性,也源自相关创作美学和人们对声音的经验性审美认知。

3.“音色动机”概念的理论价值

“音色动机”概念可能在命名之初就注定具有了一定的争议性,其与一些已有的相关理论议题(如声音体、声音主题、音响结构、音色音乐、织体音乐、频谱、噪音等等)也具有交叉性或概念重叠。但笔者认为,本文所提出的“音色动机”这一概念是一座连接传统音乐与现当代音乐的桥梁,为当代音乐纷繁复杂的声音世界找到一种有依据、可复制、能拓展的理性思维逻辑。“音色动机”及相关形态结构究竟是出于西方理性主义思维的延续还是一种审美直觉的表现;“音色动机”对于当今纷繁复杂的多元音乐世界,究竟具有多大的适用度;对于业已脱离“实验性”“唯新主义”的现代音乐创作是否还具有参考价值;对于如今十分流行的跨学科音乐理论研究模式是否能贡献出一些新的视角和方法。这些都是在本文立论基础之上进一步理论深化的着眼点。那么就以本文作为一个起点,以期在相关当代音乐与电子音乐创作领域引发出更有价值的后续研究。