黄翔鹏若干乐律学问题的研究心路探究

黄翔鹏先生是我国音乐学界著名学者,乐律学大师。他在乐律学领域的研究成果和学术地位,学界都很熟悉,无需笔者多言。他首倡的一些学说,例如曾侯乙编钟的律学体系问题、同均三宫问题等等,都在学界产生了巨大影响。他著名的“乐律百问”,更是为后学提出了丰富且极具价值的研究课题,开拓了巨大的研究空间。尽管他的成果和理论有一些尚需讨论,但其强大的学术影响力和引导力,仍是毋庸置疑的。

笔者有幸在硕士研究生时期就由冯文慈先生引荐参加了黄翔鹏先生的“中国乐律学史”课题组,其间多次聆听黄先生讲课,并有机会当面向他请教问题。那时,先生在笔者心中,就是“神”一般的存在。先生说的每一句话,自己唯恐没有听清楚;如果真的没听清楚,一定要问清楚了才放心。先生发表的每一篇文章,我都要仔细阅读,尽管有时感觉很困难,很艰涩,把它当“酸果子”①黄翔鹏:《释穆和》,《音乐研究》,1981年,第1期,第53页。也要啃下来。那时他在音乐研究所给研究生讲课,中央音乐学院有的同学也去听,我由于在中国音乐学院有课,没法参加,就找来别人的笔记学习。总之,那时是尽一切可能学习黄先生的研究成果,并将其作为真理看待。这是真实的心态,并无他意。我的导师冯文慈先生也是律学大师,但是他的研究主要聚焦在律学基本理论和朱载堉研究,与黄先生的研究重点有所不同,所以我从黄先生那里得到的东西,恰可以补充冯先生那里的不足。这可能就是在北京读书所独占的优势吧。

我是1988年开始读研究生的,也是在那年认识黄先生的。由于起步很晚,所以更要加倍努力迎头赶上。前面谈到,当时我把能找到的黄先生的文章和文集都找来看了,对黄先生的理论也越来越熟悉。但是,黄先生的一次重要讲座的内容,我却一直没有机会仔细了解,那就是他1982年在烟台讲习班上的讲座内容。这次讲习班的全名是“全国高师中国音乐史暑期讲习班”,是教育部高教一司委托山东师范大学举办的。黄先生应邀为学员做了系列讲座,使参加学习者受益良多。

2012年,《中国音乐学》在第1、2、3期连载由杨成秀整理发表的黄先生的讲座文稿(以下简称“讲稿”)。我当时因为各种任务太多,没有及时关注刊物,所以知道得比较晚,后来知道了也没有马上仔细研读,直到最近才抽出时间仔细研读了这几篇文章。读完后,感受很深,收获也很大。总结起来,我的主要感受有两点:

1.从讲座内容可以看出黄先生对这次学术活动和对学员高度的责任心,以及对学员中乐律学研究人才的期待。这次讲学,黄先生可以说是把自己的平生所学、所研和盘托出,毫无保留地奉献出来了。平心而论,如果只是想完成这次为高师系统的培训任务,他原本不需要这样做,因为高师教学是不需要如此精细和艰深的。诚然,作为教师,水平应该是越高越好,但黄先生讲课的内容显然已经高出多数学员当时的接受能力。我猜测,当时的大部分学员应该是“如堕五里雾中”。后来,我也听当时参加培训的人说过,黄先生的讲座很难懂。黄先生肯定也知道这种情况,但是,他还是将自己的学术倾囊相授,像撒了一把种子给学员们。这除了反映出先生一丝不苟的工作态度外,还可以从中看到先生一个强烈的心愿:他希望学员中能有人对这些内容感兴趣,能够碰撞出火花,从而能够在一个较高的起点上沿着这条路走下去,取得更多的学术成果。事实证明,黄先生的种子没有白播,陈其射、郭树群、赵为民等人,后来都在乐律学领域用功颇深,各自取得了重要成果。

2.黄先生后来的一些学术论断,不是一蹴而就的,而是经过了长期深入的思考才最终形成的。这是本文想谈的主要问题。某些问题,在这次讲座之前黄先生思考了多久,笔者不得而知,但是其后的思考和结论有变化,是可以看出来的。且不说其后的结论有无可商榷之处,单是这种持续思考不断精进的学术精神,就足可为我辈楷模。

以下,笔者就黄先生在讲座中讲到的几个问题,结合先生后来的论述,谈一点自己的认识。

(一)关于“均”

“均”这个字很敏感,因为它是黄先生“同均三宫”理论的基石。之前,笔者曾听说黄先生在这次讲座上讲过“同均三宫”的问题。杨成秀发表的整理稿前面的“整理说明”中,也说黄先生在这里第一次提出“同均三宫”理论。但是通读讲稿,并未发现。天津音乐学院的郭树群教授参加了那次讲习班,他翻出笔记也没有查找到,记忆中也没有讲过。温州大学的陈其射教授也是当事人,也无记忆。虽然如此,讲课中确实提到了很多与“同均三宫”相关的内容。可见,当时先生的这一理论思考虽然还未成熟,但已经在思考进程中。

在讲稿中,他是这样解释“均”的:“‘均’就是平常讲‘黄钟均’‘太簇均’的‘均’,假如定黄钟律为宫,随着宫音高度的固定,宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫七个音的位置就都固定了,这就叫做‘立均’。”②《律学与乐学——1982年全国高师中国音乐史暑期讲习班专题(上)》,《中国音乐学》,2012年,第1期,第88页。“均的含义是比较确定的,表示为首的这一律位置定了以后,这一均音阶里各个音跟着它就都定了。什么均就是宫位定在什么音,以它为主的音阶各音就都定了。”③《律学与乐学——1982年全国高师中国音乐史暑期讲习班专题(中)》,《中国音乐学》,2012年,第2期,第68页。“黄钟均里有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七个音,以宫为首,宫用的是黄钟律,它也就是黄钟均之首。”④《律学与乐学——1982年全国高师中国音乐史暑期讲习班专题(下)》,《中国音乐学》,2012年,第3期,第33页。在这里,“均”明显就是一个音阶以及音阶各音所在的律高,也就是调高,而调高通常只以音阶首音律高表示,称“××均”,或“××宫”。这与大家惯常的理解是一致的。

类似的话,在讲稿中还有多处,文字不完全一致,再引几处。例如:“关于‘八十四调理论’,有的同志提出七音乘十二均是八十四调。”⑤同注③,第70;71页。这里仍然是调高的意思。在讲到“之调式”“为调式”的时候,他说:“这两种体系是不大相同的,之调式黄钟均的七个音在哪个位置十分清楚;而为调式是不清楚的,它只认音阶的第一个音。”⑥同注③,第70;71页。还是调高的意思。“‘已外七律,更无调声’,这很清楚了,律就是均。十二律已经有五律上可以建立均的,还有七律上没有建立均。龟兹乐调最多用到五种调高,还有七种调高上没有均,就是说不到八十四调。”⑦同注④。这里说得更清楚,是调高的意思。

黄先生的老师杨荫浏先生,是这样解释“均”的:“这种律位有定的一组五音或七音阶,叫做宫,也叫做均。一宫或一均中间的各音,都可以作为某一曲调或某段曲调中主要的音、某音阶的各音中某一主要音被固定,这叫做调,又叫做音。”⑧杨荫浏:《中国音乐史纲》,台湾:乐韵出版社,2004年,第80页。黄先生后来认为杨先生“均=宫”的讲法把大家弄糊涂了。参见黄翔鹏:《民间器乐曲实例分析与宫调定性》,《中国音乐学》,1995年,第3期,第10页。

杨先生这里的“律位有定”是定语,核心词是“五音或七音阶”。这样解释更加全面准确。因为在音乐理论中,音阶是必须有律高的,在“均”这个概念中,调高和音阶哪个是中心,是应该搞清楚的。关于音阶一点,黄先生提到了但没有强调,而是较多地强调律高。古代没有音阶这个词,“均”其实就是音阶。笔者在《何为同均三宫》《同均三宫琐谈》⑨两篇文章分别发表于《音乐研究》,2000年,第3、4期。二文中,引用了多段文献来说明“均”就是音阶,而音阶是脱离不开调高的,所以古代经常用某“均”指代宫音高度,即调高,而音阶之义是默认的。例如黄钟均,就是以黄钟为宫的音阶。可能由于默认,所以经常被忽略,只有调高这层意义由于常用而得以凸显。

在1984年版的《中国音乐词典》“均”条中,黄先生是这样写的:“与‘韵’字音同字通。表示调高的名词之一。传统乐学的调高概念,一般以宫音的高度为准。宫音的音高位置确定后,商、角、徵、羽等各音的位置也就随之而定。宫音在黄钟律时,随宫音而定的一系列音构成了一种‘调高’位置的总和,称为‘黄钟均’。此时,无论是商调式、角调式等,都称为黄钟均。均就是同属一宫的各种调式所共有的一种调高关系。一般意义与宫相同,有时合称‘宫均’。宫、均、调三个词,在调高意义下常常可以互相代替。”在“宫调”条中,这样写:“宫作为调高解释,又称为‘均’。宫位既定,一定调式的各音也都随之而定;依据宫音所在的律(如黄钟、林钟等),称为某宫或某均(如黄钟宫或黄钟均,林钟宫或林钟均等)。”这两处解释,与讲习班所讲是一致的:“均”即音阶的宫音高度,即调高,并且,均与宫同义通用。

先生早期的一些其他文字中,也是这样解释“均”的,并将其与“宫”作同义词使用。例如在《旋宫古法中的随月用律问题和左旋、右旋》一文中,先生这样说:“宫、商、角、徵、羽五声,以宫为主,旋转于十二律间,可以得到十二均(十二个调高的五声音阶),每均五声,或每均再派生出宫调式以外的商、角、徵、羽各调(调式),十二均共得六十调的意思。”⑩黄翔鹏:《溯流探源》,北京:人民音乐出版社,1993年,第110-111页,原载《音乐学丛刊》创刊号。括号里明确讲十二均就是十二个调高的五声音阶,音阶之义得到强调。在《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》的附论《释‘穆’‘和’》中,先生有一句话:“仲吕均的变宫怎么可能是应钟呢?”⑪黄翔鹏:《溯流探源》,北京:人民音乐出版社,1993年,第170页,原载《音乐研究》,1981年,第1期。就是说,均里面是有变宫的,这不就是音阶吗?此类例子很多,不赘举。

以上所引,无论是讲稿中的还是其他出处的文字,都没有离开调高这层意思。调高自然是音阶的调高,二者是不可分离的。

然而,同样是在讲稿中,黄先生还有几段话,居然与后来对同均三宫的表述几乎完全相同。在讲到三种音阶并用时,他先给出一张图表(见表1):

表1 三种音阶对应表

然后说:“上表的第一行是黄钟均的七个位置。变宫、变徵两音不大可能成为调式骨干音,因为中国音乐的规律是五声为核心……虽然我们只承认宫、商、角、徵、羽调式,但由于古音阶、新音阶、清商音阶这三种音阶的运用,所以在一个均的七个律上都建立了调式。可是,古人只承认古音阶,整理八十四调的人只承认古音阶不承认其他音阶,把其他音阶合并都算在古音阶里面。所以尽管新音阶应钟当主音的时候是角调式,在他看来这是变宫调式,尽管在清商音阶中蕤宾当主音的时候是角调式,但他认为这是变徵调式。也就是说,这三种音阶在一个均里,我们现代人把它看成三个均了。”⑫同注③,第70页。又说:“作为一种制度,可能在乐器上比如说钟磬的定音,就以清商音阶为主,在这种情况下也产生了七弦琴的清商调调弦法。但不等于用这种排列就只能奏清商音阶,实际上可以奏bE调的古音阶,奏bB调的新音阶。”⑬同注④,第35页。据此,这个清商音阶应该是F调的。这些话,与四年后发表的“同均三宫”理论已经表达了非常接近的意思。但是黄先生这时为什么没有提出“同均三宫”的概念呢?笔者推测,可能那时他还没有考虑成熟。据黄先生自己讲,1984年,在中国音乐学院用了一个多月的时间讲中国音乐基础乐理,每周一次,主要是讲同均三宫,但只是试讲,其时还没有强大的自信。⑭参见黄翔鹏:《民间器乐曲实例分析与宫调定性》,《中国音乐学》,1995年,第3期,第5页。黄先生原话:“在那个时候,我只是从历史文献里总结出这种规律。把我跟杨先生学到的,以及以后自己的心得体会总结出来。这是历史规律,我敢这么讲。但要说现存的传统音乐里,还是这个规律,我那时真是不敢讲。”这样就解释通了,他可能早在1982年已经有了这个想法,并且时常流露出来,只是还没有充分把握,没有正式发表而已。

但是,到了1986年,黄先生的解释变了。在《中国传统乐学理论的若干简要提示》⑮广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年,第3期,第12页。一文中,黄先生这样说:“在五度圈的连续音高序列中摘取七律(古书中叫做‘以七同其数’),构成音阶(古书中也把七声音阶称作‘七律’),这七个律高所构成的绝对律高位置与各律间相对的音程关系的总和就是‘均’。这个定义如果绞人脑汁,不好理解,我们只好简单化地说,‘均’就是七律在‘五度圈’中的位置。”“均是统率宫的,三宫就是同属一均的三种音阶,而分属三种调高。”时隔四年,同一个概念有了不同的解释。本来是一个音阶,现在成了三种音阶的统帅,凌驾于三种音阶之上。

而且,黄先生还斩钉截铁地否定了自己从前讲过的“均”为调高说:“均既然是指明律高位置的,那么‘均’的意义不就是调高吗?何必那么复杂!不对!看同均三宫的图表可以知道,用现代的‘调高’概念来解释‘均’的时候,同属黄钟均的三宫,应是三种调高。”⑯广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年,第3期,第12页。后半句有点绕,意思是不能用现代的调高意义来解释均。如果那样,就会有黄钟宫古音阶、黄钟宫新音阶、黄钟宫清商音阶,三种音阶同一个调高。

为什么会出现这种巨变?

原来,黄先生在这几年中完成了他的“同均三宫”理论的构建。这不是黄先生告诉我的,而是凭借事实推理而得。这几年间,黄先生虽没有正式发表他的“同均三宫”理论,但是在有些场合是讲过的。王耀华先生的《福建南曲宫调与“同均三宫”》一文发表于《中国音乐学》1986年第1期,该文写于1985年。文中注1提到黄先生在多次讲课中讲到同均三宫问题。可见黄先生是一边思考一边讲,在讲授中加深思考,直到思考成熟才正式发表。在中国音乐学院的那次讲座,应该就是这多次讲课中的一次。前文提到的《中国传统乐学理论的若干简要提示》一文,黄先生于1986年发表在广东省音乐研究所办的《民族民间音乐》第3、4期上。虽然该刊物流行不广,但是并没有影响这一学说的传播,因为黄先生在其他文字中也多次讲到,特别是1989年出版的《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,那可是权威性工具书。

那么,黄先生为什么要改变对“均”的解释呢?黄先生自己没有说,推想起来大概是要建立同均三宫理论,最好让均和宫两个概念分开,否则均即宫,宫即均,容易混淆不清。将“均”提高一层,分属三个调高的三种音阶独处一层,身份相同,调又在下一层,架构就比较清晰了。也就是说,为了构建一种新理论,黄先生赋予了“均”这个概念以不同的意义。

如此说来,黄先生后来对“均”的解释与传统意义不符。这一点,确实是值得商榷的。但是,如果仔细琢磨一下黄先生构建“同均三宫”理论的初心,这个问题就容易理解了。黄先生有一句话,很多人没有注意,起码没有充分理解。这句话就是:“中国乐学的基本理论中,均、宫、调是三层概念。均是统率宫的,三宫就是同属一均的三种音阶,而分属三个调高(因此,中国音乐中经常出现借调记谱的现象,并且几乎是不可避免的现象)……”括号外的内容,前面已经引过,后面括号内的句子,才是理解这段话的关键。也就是说,黄先生的同均三宫理论,是从传统音乐的记谱中总结出来的⑰据先生多次提到,应该是根据杨荫浏先生为姜白石的歌曲所记的谱。可参见黄翔鹏《学术通信二十六封(下)》,《中央音乐学院学报》,2002年,第2期,第24页。。在记谱中,古人采用了相同的七个音高素材来记录不同调高的三种音阶的音乐。黄先生又举例说:“记谱时,黄钟均古音阶是C调,音阶中用临时记号记#fa;黄钟均新音阶是G调,全用自然音列;黄钟均清商音阶是D调,用bsi来记C音(这都是从首调唱名法说的)。”⑱同注⑮。在这种情况下,好像将均单立一层更加方便:让三种音阶具有同样的身份,共享七个音高素材。笔者本人曾写过文章(见注3),对同均三宫问题谈了自己的看法,也曾指出同均三宫理论是黄先生的创造,对于解释借调记谱现象很有用处。虽然话是说对了,但是说实话,当时真的也没有重视并充分理解先生括号里的这句话,没有看透先生本来就是在说记谱的事情。

至此我们已经看出,在这两年中,黄先生之所以对“均”这一概念的解释有了变化,是因为他从乐谱分析中发现了三种音阶共用七律的现象,并将这种现象称之为“同均三宫”。为了使这种理论在形式上更加完美,他将均(七律)提高一层,居三种音阶之上,而音阶以下的“调”地位不变。然而,这七个律,无论怎样排列,其性质都是律,是构成音阶的音高素材,怎么能起到统率作用呢?

其实,利用七个音高素材(即七律)来记写不同调高的三种音阶的谱子,就是一种小范围的固定调记谱。这个范围,就是那排列成古音阶样式的七律,七律恰好可以记写这三个调高的三种音阶。隋代的郑译搞的“八音之乐”只增加了一个“应声”,就将调域范围扩大了一倍,可以建立两个“同均三宫”。反之,如果三种音阶调高相同,七个律高就不够记写三种音阶了,需要九个才行。西方乐理中平行大小调用相同的调号,是同样的道理,因为用的是共同的七个音高,只是主音位置不同而已。扩而大之,用十二个音高记录二十四个大小调,道理亦同,范围不同而已。

笔者认为,似这些属于记谱法的问题,不应属于基本理论,而应属于操作性的应用理论。在这一点上,笔者与黄先生意见不一。但本文的重点不在于争论对错,而是要探寻一下黄先生当时的研究心路。至此,我们已经看到黄先生对基本概念的解释与传统意义有别,因此这一理论不是传统中固有的,而是黄先生的理论创新。

(二)关于荀勖笛

很多人习惯称呼荀勖笛为“荀勖笛律”,黄先生也是如此。笔者认为,荀勖笛并非律,而是用于演奏的乐器,所以称其为“荀勖笛”。

其实这是个很重要的问题。为了说明荀勖笛的性质和用途,我们还是要先来看一些材料。《宋书·律历志》云:“泰始十年,中书监荀勖、中书令张华,出御府铜竹(管)律二十五具,部太乐郎刘秀等校试,其三具与杜夔及左延年律法同,其二十二具视其铭题尺寸,是笛律也。问协律中郎将列和,辞:‘昔魏明帝时,令和承受笛声,以作此律。欲使学者别居一坊,歌咏讲习,依此律调。至于都合乐时,但识其尺寸之名,则丝竹歌咏,皆得均合。歌声浊者用长笛长律,歌声清者用短笛短律。’”⑲丘琼荪:《历代乐志律志校释》,北京:人民音乐出版社,1999年,第111;111;111;113页。“铜竹律”,有版本作“铜律管”。这些律管都是列和做的,为何铜竹混搭?虽然理论上并无不可,但实际上可能性不大。“承受笛声”一作“承受(一)笛声”。就语感论,前者较顺,当为正文。但就实际操作而论,后者可能性较大。因为,如果按照笛孔音制律,据那时的笛制,律高必然混乱。这一点,后文可证。如果仅取一声作标准,那么其他音则是以耳齐其声,或可比较准确。此时依笛声制律,可见实在找不到其他标准器,而笛孔又不是按照律制而开,所以只取一声作标准是可能的。可知列和确曾受命根据笛声制律,律管上题写尺寸,以作训练教具,合乐时选高低(长短)适合的笛使用。这里说得清楚,笛是笛,律是律,律管竟然是按照笛声制作的,很特殊。需要注意的是,这件事是列和奉魏明帝之命做的,与荀勖无关。以下文字可证,列和做的这些律除了在训练或合乐时用来定调以外,对笛子的制作并无作用。勖等奏:“昔先王之作乐也,以振风荡俗,饗神佐(佑)贤,必协律吕,以节八音之中……如和对辞,笛之长短,无所象则,率意而作,不由曲度,考以正律,皆不相应,吹其声均,多不谐和。”⑳丘琼荪:《历代乐志律志校释》,北京:人民音乐出版社,1999年,第111;111;111;113页。“铜竹律”,有版本作“铜律管”。这些律管都是列和做的,为何铜竹混搭?虽然理论上并无不可,但实际上可能性不大。“承受笛声”一作“承受(一)笛声”。就语感论,前者较顺,当为正文。但就实际操作而论,后者可能性较大。因为,如果按照笛孔音制律,据那时的笛制,律高必然混乱。这一点,后文可证。如果仅取一声作标准,那么其他音则是以耳齐其声,或可比较准确。此时依笛声制律,可见实在找不到其他标准器,而笛孔又不是按照律制而开,所以只取一声作标准是可能的。可见,列和当时用的笛,从律高到音程都成问题,不合律。既然律管是按照笛音做的,那么确无必要反过来作为笛子的标准音,所以笛子还是老样子。荀勖又言:“而和写笛造律,又令琴瑟歌咏,从之为正,非所以稽古先哲,垂宪于后者也。”㉑丘琼荪:《历代乐志律志校释》,北京:人民音乐出版社,1999年,第111;111;111;113页。“铜竹律”,有版本作“铜律管”。这些律管都是列和做的,为何铜竹混搭?虽然理论上并无不可,但实际上可能性不大。“承受笛声”一作“承受(一)笛声”。就语感论,前者较顺,当为正文。但就实际操作而论,后者可能性较大。因为,如果按照笛孔音制律,据那时的笛制,律高必然混乱。这一点,后文可证。如果仅取一声作标准,那么其他音则是以耳齐其声,或可比较准确。此时依笛声制律,可见实在找不到其他标准器,而笛孔又不是按照律制而开,所以只取一声作标准是可能的。这是说,既然笛子的音高不合律,那么按照笛音做出的律管也就既不合古制,又不能传世。又言:“案《周礼》调乐金石,有一定之声,是故造钟磬者,先依律调之,然后施于厢悬。作乐之时,诸音皆受钟磬之均,即为悉应律也。至于饗宴,殿堂之上无厢悬钟磬,以笛有一定调,故诸弦歌皆从笛为正,是为笛犹钟磬,宜必合于律吕。如和所对,直以意造,率短一寸,七孔声均,不知其皆应何律;调与不调,无以检正。唯取竹之鸣者,为无法制。辄令部郎刘秀、邓昊、王艳、魏邵等与笛工参共作笛,工人造其形,律者定其声,然后器象有制,音均和协。”㉒丘琼荪:《历代乐志律志校释》,北京:人民音乐出版社,1999年,第111;111;111;113页。“铜竹律”,有版本作“铜律管”。这些律管都是列和做的,为何铜竹混搭?虽然理论上并无不可,但实际上可能性不大。“承受笛声”一作“承受(一)笛声”。就语感论,前者较顺,当为正文。但就实际操作而论,后者可能性较大。因为,如果按照笛孔音制律,据那时的笛制,律高必然混乱。这一点,后文可证。如果仅取一声作标准,那么其他音则是以耳齐其声,或可比较准确。此时依笛声制律,可见实在找不到其他标准器,而笛孔又不是按照律制而开,所以只取一声作标准是可能的。这一段说明,钟磬和笛子都应依律而作,而不是依笛作律。列和依笛造律,显然是因为找不到传世标准器,实属无奈之举,并非常制。在中国律学史上,该例可以说是绝无仅有。由于列和的笛不是依律法制作,太过随意,所以命刘秀等人与制笛工人合作,依律制笛,方为和协。很明确,荀勖笛本身不是定律器,而是要求合律的乐器。

但是黄翔鹏先生不这么认为。他在1982年的讲习班上说:“这可不是普通的乐器而是笛律啊!作为规定的律高,随便抹一下或者捂半个孔把声音提高,能成为标准吗?杨先生提出很切实的理由,他说十二支笛是作为笛律、作为标准用的。十二支笛上十二个调全有,姑冼笛上这七个音准得很,何必用这么笨拙的手法来搭配?”㉓同注③,第75页。杨先生的话是在哪里说的,不得而知。《中国音乐史纲》和《中国古代音乐史稿》都不是这样说的。根据这段话,好像杨、黄二位先生都认为这十二支笛首先是用来定律的(当然也是可以演奏的),所以应该一孔一音,不应该采用交叉指法。如此一来,《晋书·律历志》㉔《晋书·律志》中的文字来自《宋书·律志》只有个别字不同,这种情况在古籍是常见的。按成书时间《宋书》较早,而黄先生选用《晋书》,应属失误。这一失误后来先生已经在另外场合纠正。杨荫浏先生在《中国音乐史纲》中也是引用的《晋书》。原文中的那些小字注就成了多余而且误导的信息。但依据原文,荀勖笛并非是定律器,而是合律的乐器。曾经将笛作为定律器的是列和。既然是乐器,采用交叉指法演奏就属正常了,那些小字注也就有意义了。然而问题还不止于此,承认不承认小字注涉及到进一步的理论分析。如果承认小字注,就可以看出作者是想通过不同的指法奏出三种调高的古音阶(正声调、下徵调、清角之调)。如果只承认单孔单音,理论上可以有以下几种解释:1.正声调为古音阶,下徵调为正声调的徵调式音阶,清角之调为正声调的角调式音阶。2.正声调为古音阶,下徵调为新音阶,清角之调为下徵调的羽调式音阶或正声调的角调式音阶。3.正声调为古音阶,下徵调为新音阶,清角之调为清商音阶的商调式音阶。㉕黄先生后来取第三种解释,但当时并没有。但是,无论认可这三种解释中的哪一种,前提都是将原文中的小字注否认掉,否则任何一种都立不住。黄先生认为那些注是房玄龄加进去的,他说:“唐朝房玄龄做了解释,意思是吹笛子的时候用一些指法,如抹半个孔或者怎样的诀窍,使之提高半个音。”也就是说,想用不同的指法吹出三个调高的古音阶是房玄龄的主意,并非出自荀勖。但这肯定不是事实,因为《晋书》晚于《宋书》,这些小字注早在《宋书·律历志》中就有了,作者是律学家、筝演奏家何承天。《晋书·律志》作者是唐代李淳风,虽然也是大学者,但所做工作仅抄书而已。至于房玄龄,应该是主编和主笔,但《律历志》并非出自他手。这些问题,冯洁轩先生早就指出过。㉖参见冯洁轩:《调(均)·清商三调·笛上三调》,《音乐研究》,1995年,第3期。

那么,这些小字注到底是哪来的?必须要否定吗?

冯洁轩先生没有否定。他的解释是,笛上三调(宫)本来不是产生自荀勖笛,也不是荀勖笛能用的,而是历史上早已存在的传统奏法。荀勖虽然做了新笛,可以每笛一调,但是又要顾及传统的演奏观念(一笛吹三宫),于是将其搬到了新笛上,自己给自己找了麻烦。㉗参见冯洁轩:《调(均)·清商三调·笛上三调》,《音乐研究》,1995年,第3期。杨荫浏先生也没有否定小字注,他说:“(笛上)三宫是原来民间流行的传统;荀勖制成十二笛时,仍不能不顾到民间的传统吹法。”㉘杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社,1981年,第169页。他们的观点是一致的。匀孔笛上的奏法搬到律笛上,肯定不匹配。总之,虽然小字注是谁写入的不是很清楚,但是它出现在这里的原因还是清楚的。

黄先生坚持认为房玄龄做了错误的解释,对小字注不予承认,而只承认“三宫”。三宫怎样理解?黄先生取“音阶的第一级”之义,那么三宫就是三个音阶了。但,是三个调高的同一种音阶还是三种调式音阶呢?在这里,黄先生没有继续讲下去,故而不明。其结论是:“准备好十二根笛子,该用什么调就拿什么笛,用黄钟均就拿黄钟笛,用姑冼均就拿姑冼笛,根本没有必要在一个笛子上再另外加两个宫。”㉙同注③,第75页。杨先生的话是在哪里说的,不得而知。《中国音乐史纲》和《中国古代音乐史稿》都不是这样说的。可见,黄先生在这里主要关注的还是调高问题,没有提到音阶形态的事。

推测起来,黄先生认为荀勖笛是用来定律的,可能因为这套笛有几支因为太长而无法演奏有关。后来王子初先生的研究证明,这12支笛,只有黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑冼、仲吕笛较适合演奏。㉚王子初:《荀勖笛律研究》,北京:人民音乐出版社,1996年,第52页。但笔者认为这不是根本问题。荀勖的意图很明显,说得也很清楚。可能因为实践经验不足,又是第一次做这样的笛,只顾了合律,而忽视了实用的可能性。他的实践经验不足还表现在既然做了十二支笛,还在一支笛上找三宫。

四年之后,黄先生对荀勖笛的认识有了变化。在《中国传统乐学理论的若干简要提示(续)》中,黄先生坚持认为荀勖笛是一套音高标准器,坚持认为房玄龄在修《晋书》的时候为“荀勖奏议”加进了小字注文。此外,房玄龄的错误还有“妄自把每均三宫解释成每支笛律都有三均(也犯了宫=均的错误)”。㉛广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年,第4期,第8页。黄先生又说:“荀勖笛律的每均三宫,正是魏晋清商乐兼用的三种音阶:古音阶、新音阶加上清商音阶的商调式(荀勖对这第三种称呼,区别于前两种明确定名的音阶,是用了特殊的命名法的)。”㉜广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年,第4期,第8页。这就是前面提到的对“三宫”的第三种解释。在同一文中,黄先生也说到:“他(荀勖)是为了当时的乐种——清商乐,在演奏实践中的需用而创制的这一套音高标准器的,不是一般脱离艺术实践的理论研究可比。”㉝广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年,第4期,第8页。但是,笔者遍读《晋书·律历志》,并未发现文中提及清商乐。而且荀勖之时仅有清商三调歌曲,后世所谓“清商乐”尚未形成。最重要的是,黄先生在这里重新解释了“三宫”,将1982年语焉不详的解释明确为同属一均的三种音阶,呼应了同均三宫的理论建构,荀勖的笛上三调也因此成为了黄先生同均三宫理论的基石之一。在四年前的讲稿里,黄先生还说:“荀勖三调是正声调、清角调、下徵调,这三个调是一个均,正声调也就是古音阶宫音为均首。这段话讲得很清楚,是一个均里的三个调,证明了杨荫浏先生对荀勖笛上三调是三种调式不是三宫的判断是正确的。”㉞同注④。四年后,完全变了。不但不再是调式,也不仅仅是三宫,而是三个调高上的三种音阶了,均与调高也脱钩了,独立了。这一变化是惊人的。笔者猜想,就思考顺序而言,应该是黄先生先有了同均三宫的想法,又倒回头来找到荀勖笛这块“基石”。因为,按照文献,笛上呈现的并非三种音阶,只有按照“同均三宫”的思路,否认小字注,才可以将其解释为三种音阶。即便如此,“清角之调”也还只是一个调式音阶,而非清商音阶的基本形式。

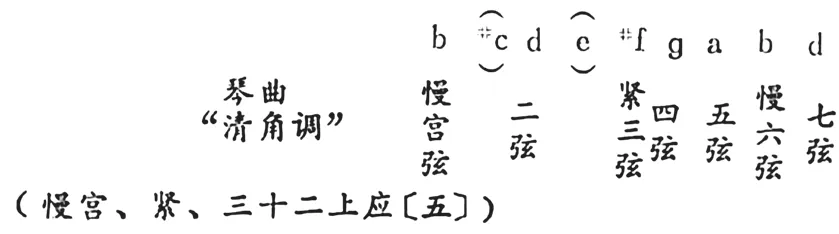

黄先生还从琴调中找到一个例子“清角调”来支持自己的观点。他先提供一个图示(见图1):

图1 古琴“清角调”

然后说:“七弦琴的正调是:c d f g a c d,把一、六弦调低半音(即所谓‘慢’。反之,向高半音调弦则称之为‘紧’)。三弦调高半音就成了‘清角调’。括号中的#c、e是七弦琴定弦空弦音不能用七音的缘故。这种调弦法连绝对高度都和荀勖的‘清角之调’一致。”㉟图表和引文来自广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年,第4期,第9页。

这是四年中黄先生的另一个巨变。他在坚持原有观点(认为荀勖笛是定律器,否定小字注)的同时,将三宫解释为三种音阶,配合了同均三宫的理论。但是如前所述,黄先生的同均三宫理论主要来自对记谱法的分析,而这里却与记谱无关,到底是怎么回事呢?这只能归结于笛子上奏出的七个音了。七个音高对应七个谱字,意义相同。

(三)关于固定音高

关于乐曲的固定音高,黄先生在讲稿中有如下论述:

“我们研究乐学问题,无非就是要知道音程距离,水涨船高嘛!绝对音高标准可以不去管它的,有什么实际意义呢?反正我们要知道的就是这是什么音阶。当然,如果有一天我们能够把音高确定,那当然更好。”㊱同注④,第32页。这种论述是正确的,是符合中国传统音乐实际的。在中国历史上,除了宫廷雅乐煞有介事地纠结于黄钟律高以外,真正的音乐艺术是要根据乐器、乐曲的实际情况来确定调高的,而且调高往往是最后才浮现出来。例如古琴的正调,最适合用来演奏最低音为徵的乐曲,这时宫音在三弦,调高为F。如果要演奏一个最低音为羽的曲子,最好采用清商调,宫音在二弦,调高为bE。也就是说,要先根据乐曲确定采用什么弦式,然后调高自然就有了,并不是首先确定调高。此时,调高真的不重要,因为古琴这件乐器的形制决定了调高变化的范围。对有些乐种而言,由于某些乐曲适合在特定音区演奏,所以要考虑到所用乐器的调高。例如有些笛子曲要用曲笛演奏,调高必然会限定在曲笛范围内。这时,选笛子实际上是选音区。至于在曲笛上形成什么调高,还要看乐曲实际情况。例如用同一支C调曲笛演奏【姑苏行】和【鹧鸪飞】,前者筒音作sol,C调;后者筒音作re,F调。即,在选定了笛子之后,还要根据乐曲旋律考虑采用何种指法演奏,指法确定后,调高自然就会浮出水面。照理,如果用D调笛子,两曲的调高又随着变化。

歌曲的演唱更是这样,此调不合适换彼调,太常见。戏曲和曲艺对调高要求相对较严格,一般有行业常用的调。如果嗓音条件相差太远,那就最好别吃这碗饭。但即使这样,也并非不可变通。就连样板戏,艺术要求如此严格,同样的行当也不是都用同样的调高,都是根据演员嗓音情况和剧情而定。

至于民歌,就更无需考虑调高的问题了。民间的器乐曲,当然也有最合适的调,但是换个调也无大碍。例如鲁中南地区的铜杆唢呐,从前是bE调,现在提高到F调,音乐听起来并无明显差别,或者说各有风格。

笔者认为黄先生原来的说法是对的,特别是歌唱,调高本来是可以灵活的。但是后来,黄先生的说法也发生了变化。我在参加黄先生的课题组活动时,几次听他讲到一次亲身经历:有一次一个民歌手给他录了一首歌,但是第二天又来要求重新唱一次,原因是前一天嗓子不好,唱低了。黄先生对这件事的解释是,歌手唱歌一定要在那个调上。但笔者是这样理解的:歌手唱习惯了的歌,固然可能真的一张口就在某个调上,因为这个调最适合歌手,他唱起来最舒服,效果也最好,而且常年这样唱,已经习惯成自然了;但如果是由于嗓子原因没有唱好则是另外一回事:他会觉得有遗憾,因为在专家面前没有表现好,自己觉得不满意,故而要求再唱一次,唱好了可以挽回面子,而他唱的那个调既不是理论上所要求的,也不是实践中所必须的。这位歌手唱这个调合适,另外一位可能唱那个调合适,不是必须在某个调上。而且,张口即唱,音高完全可能在两个调的中间,那么哪个调更合适呢?

这件事还是小事,后来黄先生出版了《中国传统音乐一百八十调谱例集》。㊲参见黄翔鹏:《中国传统音乐一百八十调谱例集》,北京:人民音乐出版社,2003年。在这部书里,黄先生采用了大量民歌作为谱例。诚然,某首民歌在采录时是在某个调上,但是它并不是必须在这个调上。而黄先生就按照《中国民间歌曲集成》或早期的《中国民歌》等歌本所载的采录时的那个调高,把某首歌的调高放进某个“均”里,以满足“同均三宫”的需求。如果不合适,还会改动。例如陕西民歌《走绛州》,黄先生的记谱用4个降号,bA宫。但是黄先生自注又这样说:“原谱A宫,其同曲见于《山西民歌300首》者为G宫。此处用它的适中音区为bA宫,亦可视做民间歌曲G宫的中管调。”㊳山西省音乐舞蹈研究所:《山西民歌300首》,太原:北岳文艺出版社,1987年,第158页。其实,用bA宫并非因为其音区适中,与中管调也无涉,而是要用它在bD均中做下徵音阶的例子。此外,黄先生还选了一些唢呐曲作为例子,但是唢呐曲也不是非得吹那个调不可。采录时用的D调唢呐,如果别人用bE调唢呐来吹,不行吗?先生选了大家最熟悉的【百鸟朝凤】,E调,但据当地演奏家称,从前更多的是用D调来吹,鲁中南的铜杆唢呐竟用F调来吹。bE调,肯定也没有问题。当然不可能差太远,太远了就不像鸟叫了,技巧也不容易发挥。总之,中国传统音乐的许多种类,调高不是死的,因此不一定属于哪个均。某些器乐乐种的乐曲调高传承比较死,那是因为主奏乐器型号(调高)没有变,并非音乐实践与理论之必须。

结 语

正文中的三个例子,说明了黄翔鹏先生从1982年(包括之前)到1986年间对某些乐律学问题的认识转变。最显著的转变就是对“均”这一概念的解释变了,并且在这一基础上推出了“同均三宫”的理论,然后按照同均三宫理论来重新检视其他乐学问题。他将荀勖笛上的三调解释为同均三宫;在《中国传统音乐一百八十调谱例集》中,又把一些本非固定音高的音乐的调高固定下来,放进某“均”之中,以充实并加固同均三宫的理论。

关于同均三宫理论,笔者曾写过两篇文章谈自己的看法(见注9),在此不赘述。本文力图理解的是,黄先生为什么会这样做。以学识和功力论,黄先生是业内的顶尖人物,而其推出的理论却无法形成共识,这是为什么?这个问题,笔者长期叩问却不得其解。近日细读讲稿,似乎发现了一点线索。在讲稿中,黄先生这样说:“所以在开始的阶段,问题还不十分清楚的时候,尽可能少创作,不要急于自成体系,这一点十分重要。还要依靠全国的努力,互通消息,尽可能取得一些公认的看法,在集体中形成对民族音乐体系性的观察。但具体的情况是,我们没有古人那么方便,可以‘述而不作’,继承前人而不创立新说;我们的研究处在开始阶段,民族音乐理论的规律、体系都没有摸透,在这种情况下不‘作’就无法‘述’。既然我们这一代负担沉重,那么我们就应该多有一点贡献。”㊴同注③,第77页。这段话的前半段好像是黄先生说给别人的,而“但”以后的部分则好像是说给自己的。

从这些话里,笔者感受到黄先生强烈的历史责任感和面对困难披荆斩棘的气概和谋略。历史责任感已见于文字,即“负担沉重”和“多有一点贡献”。笔者曾多次听先生讲过,他研究乐律学,心里始终是装着音乐创作的。也就是说,他不但要把传统的东西研究透彻,还要和当下的音乐创作接轨。做考古工作也是这样,他“身入古墓,心在人间”,脑子里还是装着音乐创作。他不但要“为往圣继绝学”,还要“为后学开新路”。心里有了这些,他才能在身体状况极其糟糕的情况下,废寝忘食地工作。近日读中国艺术研究院硕士研究生郑妍然的毕业论文《黄翔鹏先生唐俗乐二十八调遗稿整理研究》,看到所公布的先生的几十种未刊手稿、大量笔记和所辑材料,深为先生与生命赛跑的顽强精神所感动。其所下功夫之深之苦,无人可比。若无使命感驱使,他完全可以多活很多年。所谓困难即“不方便”“没摸透”,也就是没有多少现成的东西可供“述”。我们传统的音乐理论没有体系化地传承下来,古今不同话语体系的对接问题像是一堵高墙横亘在我们面前,使我们经常费尽脑力才能凿开一洞,看到一缕光。所谓气概和谋略就是要“作”,要“创新”,创出一套话语用其来“述”。这是黄先生不同于其他人的地方。他认为在当时不作就没法述,所以先来“作”,再倒回头去“述”。这是多么新奇的思路啊!

但遗憾的是,黄先生的许多新论并未获得理想的认可度。事实似乎证明,先作后述是不安全的。历史虽然没有给我们留下体系完整的乐理教科书,使我们觉得许多概念和术语所指不够清晰,但是一些主要概念、术语的意义和用法还是可以理解和归纳的,并不是一点可以“述”的东西都没有。例如“均”,古代的意思是清楚的,但黄先生没有采用,而是赋予其新的意义;“宫”这个词,在古代虽然不只一种意义和用法,但没有音阶的意义,而黄先生在这里让它承载了音阶和调高两层含义。由于一词两义,而音阶之义又是过去没有的,所以很多人只按照习惯注意到了调高的含义而忽视了音阶的含义,直接把“三宫”理解为旋宫了;荀勖笛,古人讲得还算清楚,但是黄先生不认可,也作了新的解释。这样一来,新是新了,与历史的联系就少了,基础就弱了。所以笔者只能作如此理解:“同均三宫”是黄先生自己的理论创造,是他的“作品”,最初是一种从古人的记谱操作中归纳出来的操作层面的应用理论,是非常有价值的,但黄先生又将其提升为“中国传统乐学中宫调理论的核心”㊵《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,北京:中国大百科全书出版社,1989年,第223页。,引发的问题就多了。

最后,对于黄先生讲的“述作”关系,笔者的认识是,黄先生的学术情怀可赞!没有情怀就没有动力;“作”之学术勇气可嘉!没有“作”,学术就不会进步。但是要想“作”,最好还是循着历史脉络去“作”,如此比较稳妥。创新不要太急切,不要“作”字当头。如果能够先“述”,最好先走好这一步,先把规律摸透,然后再“作”。其实,笔者认为,1985年以前黄先生一直在“述”,而且述得很好,但是很可惜,他都放弃了。

本文是学习黄翔鹏先生《讲稿》的心得体会。一孔之见,敬请批评!