契丹伐晋起因再探

——兼论后晋出帝朝的政治转向

吴翔宇

(吉林大学 文学院, 吉林 长春 130012)

公元936年,石敬瑭借契丹之力灭唐立晋、登基称帝,是为晋高祖。高祖在位期间对辽太宗称子称臣,其治下的后晋与契丹保持着“君臣—父子”式的藩属外交关系,(1)曹流:《契丹与五代十国政治关系诸问题》,博士学位论文,北京大学历史学系,2011年,第29-37页。终高祖一朝,两国“略无衅隙”(2)《旧五代史》卷一三七《契丹传》,北京:中华书局,2016年修订本,第6册,第2136页。。然而随着后晋皇位的更迭,辽晋关系发生了重大转折。(3)938-982年,契丹采用“大辽”“大契丹”双国号,故本文或称“辽”,或称“契丹”。见刘浦江:《辽朝国号考释》,《历史研究》2001年第6期。942年,晋高祖崩,侄石重贵即位后对辽太宗去臣称孙,后晋权臣景延广亦多次挑衅契丹,(4)如强硬回复契丹使臣,杀害、劫掠境内契丹商人,囚禁契丹回图使等。见《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福七年十二月、八年九月,北京:中华书局,2013年点校本,第19册,第9371、9381-9382页。两国关系遂迅速恶化。944年初,辽太宗挥师伐晋。

关于契丹伐晋的起因,学界一般认为,石重贵去臣称孙直接导致了契丹南侵。称孙仅代表石重贵与辽太宗的个人关系,去臣则表明不再承认两国间的藩属关系。此举从根本上破坏了辽太宗与石敬瑭所缔结的盟约,故招致了契丹入侵。(5)详见曹流:《契丹与五代十国政治关系诸问题》,第35-37页。通史著作叙事简略,多归因于此,如白寿彝:《中国通史》第七卷上,上海:上海人民出版社,2015年,第133页;张帆:《中国古代简史》,北京:北京大学出版社,2015年,第214页;陶希圣:《中国民族战史》,郑州:河南人民出版社,2016年,第53页。也有学者认为契丹伐晋是多种因素共同作用的结果,如吕思勉《隋唐五代史》在去臣称孙之外还提到了景延广、赵延寿、杨光远等人的作用,但后晋的背盟、挑衅无疑是主导因素。(6)吕思勉:《隋唐五代史》上册,上海:上海古籍出版社,1984年,第639-640页。专门史著作或专题论文对辽晋关系叙述较详,一般会提及更多因素,如陈述:《契丹政治史稿》,北京:人民出版社,1986年,第114-116页;傅海波、崔瑞德:《剑桥中国辽西夏金元史》,史卫民等译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第82-83页;蒋武雄:《辽与后晋外交几个问题的探讨》,《空大人文学报》(台北)2000年第9期;李锡厚、白滨:《辽金西夏史》,上海:上海人民出版社,2003年,第27-28页;史怀梅:《忠贞不贰——辽代的越境之举》,曹流译,南京:江苏人民出版社,2015年,第101页。林鹄则突破了传统思路,认为伐晋是辽太宗入主中原战略下的必然之举,石重贵的鲁莽只是提前引发了潜在的辽晋矛盾。(7)林鹄:《南望:辽前期政治史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第77-89页。前两种看法基本一致,即契丹南侵是辽太宗对后晋挑衅的被动反应,虽也多少提及赵延寿、杨光远的作用,但并未予以足够重视。(8)如陈述认为,杨光远的通敌和赵延寿的怂恿对辽太宗所起的作用,仅是鼓舞勇气和增强信念。见陈述:《契丹政治史稿》,第116页。林鹄从辽太宗的长期战略出发,认为太宗进取中原的意图才是伐晋的根本原因,后晋的背盟、挑衅只是此战之导火索。此说颇具说服力,但林文主要着眼于“辽晋关系”这一宏观问题,并未过多涉及契丹伐晋的具体原因。文中虽也提到此战爆发与后晋的刺激和杨光远的谋叛皆有关系,但未就此展开论述,也未对二者加以区分。

后晋的刺激与杨光远的谋叛,究竟哪一项是契丹伐晋的直接起因?这一问题看似细枝末节,却体现了中原和北族政权两套记载体系对战争的差异性书写,也反映出辽、晋双方对战争起因的不同看法,因此有必要进行一番辨析。我们今天对此战起因的认识,皆来源于新旧《五代史》《五代会要》《资治通鉴》《辽史》等史籍。但中原王朝记载体系下的《五代史》《五代会要》《通鉴》与北族王朝记载体系下《辽史》相比,二者对战争起因的记载却大相径庭。笔者认同辽太宗进取中原之心是契丹伐晋的根本原因,(9)契丹的中原战略其实在阿保机时代就已形成,见林鹄:《南望:辽前期政治史》,第39-43页。但认为此战导火索并非石重贵鲁莽的外交政策,而是后晋平卢节度使杨光远的谋叛与通敌。从更深层次来讲,辽太宗伐晋亦非着眼于后晋的背盟和挑衅,而是针对后晋出帝朝的政治转向。对此,本文将从三个角度来加以详细论述。

一、契丹南侵时机的选择

契丹南侵时机的选择,很大程度上反映了战争的起因。石重贵去臣称孙距契丹伐晋仅一年半,其间景延广还多次挑衅契丹,因此我们通常将伐晋视为契丹对后晋刺激的被动反应。史书记载似乎也可印证此看法。辽太宗得知石重贵去臣称孙后,“大怒,遣使来责让,且言:‘何得不先承禀,遽即帝位?’”(10)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福七年十二月,第19册,第9371页。在得到后晋的强硬答复后,“始有南伐之意”(11)《辽史》卷四《太宗纪下》,北京:中华书局,2017年修订本,第1册,第56页。。后晋方面,当景延广提议去臣称孙时,宰相李崧反对道:“屈身以为社稷,何耻之有!陛下如此,他日必躬擐甲胄,与契丹战,于时悔无益矣。”(12)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福七年十二月,第19册,第9371页。河东节度使刘知远“知景延广必致寇,而畏其方用事,不敢言,但益募兵,奏置兴捷、武节等十余军以备契丹”(13)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年九月,第19册,第9382页。。

石重贵的改弦易辙确实导致了两国关系的恶化,但两国交恶不一定会导致兵戎相见。后人认为后晋背盟、挑衅招致了战争,主要受两条记载影响:一是前引《辽史》中的“上始有南伐之意”,二是《通鉴》中辽太宗对景延广挑衅的反应——“大怒,入寇之志始决”(14)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年九月,第19册,第9382页。。这两条记载虽更加明确,但我们仍不能以此对战争起因作出明确判断。首先,有“南伐之意”和“入寇之志”不代表必然会付诸行动。再者,战争的起因通常是多方面的,石重贵即位至战争爆发之间,还有诸多可能导致战争的因素。这些因素彼此纠缠、互相影响,很难说何为主因。尽管去臣称孙一事在史书中被多次强调,但不能忽视石敬瑭在位期间辽太宗至少在表面上已有淡化君臣名分之意。(15)《旧五代史》卷一三七《契丹传》:“德光请晋高祖不称臣,不上表,来往缄题止用家人礼,但云‘儿皇帝’。”(第2136页)即使从感性角度看,也很难相信辽太宗会因泄愤而挥师南下。

除后晋背盟与挑衅外,还有一事影响了辽太宗的决断,即后晋平卢节度使杨光远的谋叛。中原史籍对此有多处记载:

初,青州节度使杨光远构逆谋……遂以重利诱德光入寇。(《五代会要》卷二九《契丹》)

契丹前锋赵延寿、赵延昭引五万骑入寇,将及甘陵,青州杨光远召之也。(《旧五代史》卷八二《晋书·少帝纪二》)

明年,杨光远构契丹,有澶渊之役。(《旧五代史》卷八九《桑维翰传》)

光远益骄,因此构契丹,述少帝违好之短,且言大饥之后,国用空虚,此时一举可以平定。开运元年正月,契丹南牧,陷我博陵。(《旧五代史》卷九七《杨光远传》)

青州杨光远叛,遣使构之。明年冬,德光率诸部南下。(《旧五代史》卷一三七《契丹传》)

光远益骄,乃反,召契丹入寇,陷贝州。(《新五代史》卷五一《杨光远传》)

出帝即位,杨光远反,召契丹入寇。(《新五代史》卷五二《李守贞传》)

上述记载皆指出,契丹伐晋的直接原因是杨光远“召之”。但此说仅见于中原史籍,《辽史》则将后晋的背盟和挑衅视为战争起因,并未提及杨光远的作用。可见,中原史籍与辽朝史籍对战争起因的书写出现了较大差异。上引诸书中最重要的莫过于《旧五代史》,其编修时间去晋未远,且较大程度上保留了五代实录的原貌。(16)见赵翼:《廿二史札记》卷二一,“薛史全采各朝实录”条,上海:上海古籍出版社,2011年,第398-399页。而《辽史》由元人修撰,即使从室昉《实录》的编成算起,距辽晋开战也有四十七年之久。(17)辽朝四次纂修实录,最早一次由室昉监修,于圣宗统和九年(991)完成。《辽史》所记契丹伐晋之事最早可能出于此。虽然后者在修撰时间上不占优势,但我们也不能先入为主地认为前者的记载一定可信。二者孰是孰非,尚需进一步辨析。

《旧五代史》对战争起因的书写有明显的主观色彩。特别是本纪部分,将此战完全归咎于杨光远与契丹的勾结,并彻底隐去后晋对契丹的挑衅,甚至连石重贵去臣称孙之事也未记载,从而将战争定性为契丹非正义的入侵。《旧五代史》本纪所体现的,实际是后晋实录的叙事倾向。《旧五代史》成书过程中,编修者“将实录正文节写成五代各朝本纪”(18)陈尚君:《〈旧五代史〉重辑的回顾与思考》,《中国文化》2007年第2期。。 全书编修时间较短,本纪部分主要靠节录五代实录而成,因此较大程度上反映了实录原貌。后晋实录虽由后汉、后周编成,但主要材料是后晋编修的日历,日历又由史馆根据端明殿或枢密院学士记录并逐季报送的内廷公事和君臣奏对编成。报送史馆的资料有涉及朝廷机密或隐讳者,往往会受到限制。(19)见牛润珍、刘昕:《五代史馆与史书纂修》,《史学史研究》2014年第2期。论文描述的是后唐明宗时的史馆制度,由于后晋史馆制度遵循唐明宗旧例,故应存在类似的审查制度。后晋去臣称孙以及多次挑衅之举应因此而被隐去,故未出现在后晋实录和《旧五代史》本纪中。而本纪将战争爆发归因为“青州杨光远召之”,反映的则是后晋实录将此战视为契丹入侵的态度,这无疑也是后晋对此事的官方定性。《旧五代史》修撰者皆为在五代王朝登科入仕的汉人,(20)《旧五代史》监修薛居正为后唐进士,仕宦始于后晋;编修成员中,扈蒙、张澹为后晋进士,卢多逊、李穆、李昉分别为后唐、后周、后汉进士。见孙先文:《〈旧五代史〉研究》,博士学位论文,安徽大学历史系,2014年,第13-18页。监修薛居正更是开运年间入仕后晋的战争亲历者,他们自然倾向于站在晋方立场上进行历史叙事,因此在将实录加工为《旧五代史》本纪的过程中,同样不会对实录的主观性叙事进行修正。

既然《旧五代史》出于避讳,在本纪中不书后晋之过,为何在列传中又对此进行了记录?这或许与本纪、列传形成方式不同有关。《旧五代史》列传主要“据实录本传增删改写”(21)陈尚君:《〈旧五代史〉重辑的回顾与思考》,《中国文化》2007年第2期。而成,后晋背盟、挑衅之事可能出自景延广等相关人员的实录本传,但更可能是《旧五代史》修撰者再创作的结果。后晋实录中是否有景延广本传,我们不得而知。但从《旧五代史》的记载来看,后晋挑衅之举主要出自《景延广传》,以及其他列传(如《桑维翰传》《契丹传》)中与景延广有关的部分。列传中的记述与其说是对后晋责任的记录,不如说是对其个人过错的指责,这是编修者个人态度的体现。景延广作为出帝朝政治新贵,是高祖旧臣桑维翰的政敌。(22)《旧五代史》卷八八《景延广传》、卷八九《桑维翰传》,第4册,第1331、1357页。而《旧五代史》监修薛居正曾受桑维翰拔擢,编修者张澹更是桑维翰之婿,(23)《宋史》卷二六四《薛居正传》、卷二六九《张澹传》,北京:中华书局,1977年标点本,第26册,第9109、9248页。这层关系可能影响了他们对景延广的态度,而这种态度体现在《旧五代史》文本中,于是出现了列传部分不避讳景延广过错的结果。

综上,后晋实录通过忽略后晋背盟、挑衅之事,强调杨光远与契丹的勾结,将辽晋之战定性为契丹入侵,这体现的正是后晋对战争起因的官方宣传。在实录基础上,两《五代史》和《通鉴》《五代会要》等中原史籍对战争起因的记载虽略有差异,但立场皆与后晋实录大致相同。(24)《五代会要》记事简略,立场与后晋实录基本一致。《新五代史》同样在本纪中隐去晋方责任,仅在列传中提及后晋背盟、挑衅之事,也将其归咎于景延广,这种行文方式可能是对《旧五代史》的沿袭。《资治通鉴》则较详细地记载了后晋背盟、挑衅之事,但同样将杨光远谋叛通敌作为战争的直接起因。见《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十二月,第19册,第9385页。

契丹同样将发动战争的罪责推给了对方。《辽史》将此战描述为对晋背盟的惩罚,并隐去与杨光远密谋一事,从而给伐晋披上了正当的外衣。在本纪中,辽太宗虽在石重贵去臣称孙后始有南伐之意,但此后一年多并未付诸行动。直至伐晋前两个月,“上京留守耶律迪辇得晋谍,知有二心”(25)《辽史》卷四《太宗纪下》,第1册,第57页。,太宗这才下定决心,“如南京,议伐晋”(26)《辽史》卷四《太宗纪下》,第1册,第57页。。本纪行文无疑表明太宗本无意南下,伐晋只是对晋谍事件的被动反应。《辽史》列传也屡次指出战争起因是晋人背盟。(27)如《辽史》卷七六《赵延寿传》:“六年冬,晋人背盟,帝亲征,延寿为先锋。”(第1376页)同卷《高模翰传》:“及晋叛盟,出师南伐。模翰为统军副使。”(第1378页)同样的宣传口径在《石重贵墓志铭》中亦有体现:

大契丹嗣圣皇帝排大难而帝之于中夏,高祖德之,担以子道自居,世世不绝。至六载,王惑于奸权之说,有大恩不报之义,乃弃约而息贡。(28)墓志内容见齐伟:《辽宁省博物馆藏〈石重贵墓志铭〉考释》,《辽金历史与考古》第四辑,沈阳:辽宁教育出版社,2013年,第300页。

“奸权”指景延广,石重贵则被扣上了忘恩负义的帽子,表明伐晋的原因是晋方忘恩弃约。《石重贵墓志》由辽官员所撰,背后当有官方授意,进一步展现了契丹对战争起因的宣传。

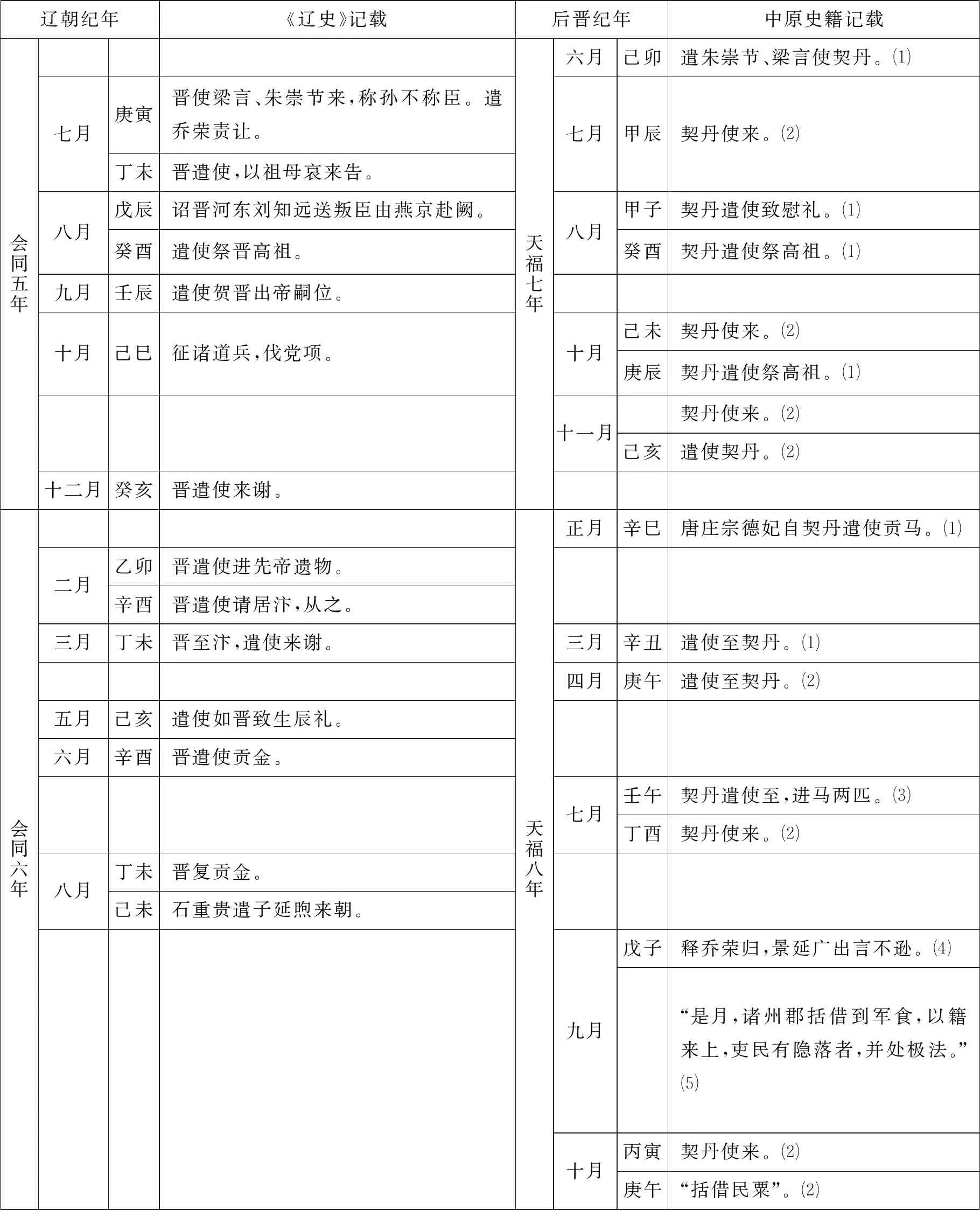

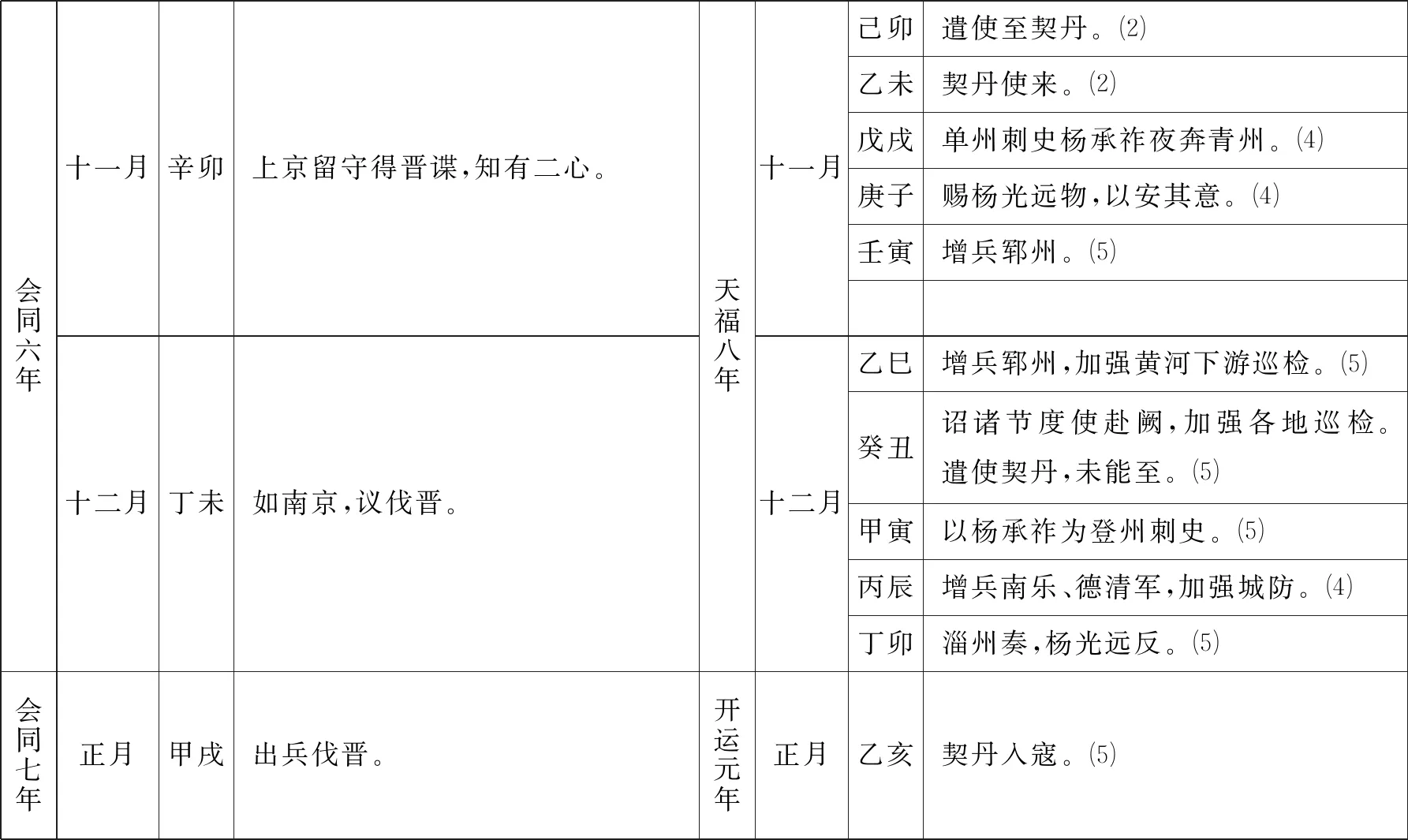

经对比,我们发现中原史籍和《辽史》皆有虚美隐恶之嫌。为确认何者更接近史实,现将双方所记载的去臣称孙至战争爆发这一时段内的相关事件整理为表1。

表1中所反映的辽晋关系可以分为前后三个阶段:

第一阶段,自会同五年(942)七月称孙不称臣,至次年九月契丹使乔荣回国。此阶段后晋虽去臣称孙,但“犹与契丹问遗相往来,无虚月”(29)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年二月,第19册,第9372页。。如果契丹伐晋是对后晋称孙不称臣的被动反应,那么就难以解释此后双方的频繁遣使。当然,这可能是因契丹暂无暇顾及后晋,或有意麻痹对方,但频繁互访至少说明关系尚未不可收拾,而且看不出双方在此阶段有何战备迹象,去臣称孙的影响似被夸大。

表1 会同五年六月至七年正月辽晋交聘及相关大事

会同六年十一月辛卯上京留守得晋谍,知有二心。十二月丁未如南京,议伐晋。天福八年十一月己卯遣使至契丹。⑵乙未契丹使来。⑵戊戌单州刺史杨承祚夜奔青州。⑷庚子赐杨光远物,以安其意。⑷壬寅增兵郓州。⑸十二月乙巳增兵郓州,加强黄河下游巡检。⑸癸丑诏诸节度使赴阙,加强各地巡检。遣使契丹,未能至。⑸甲寅以杨承祚为登州刺史。⑸丙辰增兵南乐、德清军,加强城防。⑷丁卯淄州奏,杨光远反。⑸会同七年正月甲戌出兵伐晋。开运元年正月乙亥契丹入寇。⑸

第二阶段,自天福八年(943)九月乔荣归国,至十一月杨承祚出奔。(30)杨承祚为杨光远之子,时任后晋单州刺史,此事详见《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十一月:“初,高祖以马三百借平卢节度使杨光远,景延广以诏命取之。光远怒曰:‘是疑我也。’密召其子单州刺史承祚。戊戌,承祚称母病,夜,开门奔青州。”(第9384页)另见《旧五代史》卷八二《晋书·少帝纪二》,第4册,第1259页。此阶段中,景延广的挑衅导致两国关系明显紧张:一方面,双方使节往来减少;(31)据《资治通鉴》,乔荣回国后,“晋使如契丹,皆絷之幽州,不得见”(卷二八三,晋出帝天福八年九月,第9382页)。但据《新五代史》,双方此阶段仍有使者往来。另一方面,后晋开始大括军粮。但总体而言,局势尚未彻底恶化,契丹无伐晋的实质性举动,后晋征收军粮也未必是针对契丹进行的,且双方仍旧互派使者。

第三阶段,自天福八年十一月杨承祚出奔,至次年正月战争爆发。此阶段形势骤然紧张。杨承祚出逃暴露了其父的谋叛意图,后晋因此开始调动军队进行布防,切断杨光远与契丹的联系便是重点之一。契丹对晋政策的转折发生在十一月辛卯,“上京留守耶律迪辇得晋谍,知有二心”,后晋间谍深入至辽上京腹地,不臣之心暴露无遗,此前辽太宗虽有伐晋之心,但并未付诸行动;此后的十二月丁未,太宗“如南京,议伐晋”,始见实质性进展。但后晋脱离契丹控制的企图在石重贵即位之初便已显露,契丹怎会此刻方知其有二心?其实这段记载再次暴露了《辽史》叙事的主观性,即通过记录“称孙不称臣”“得晋谍”,并隐去与杨光远的勾结,从而将罪责完全归于后晋。契丹不太可能此时才知晋有二心,但与杨光远的密谋却恰好发生在这一阶段。《资治通鉴》卷二八三“天福八年十二月”条记载:

光远益骄,密告契丹,以晋主负德违盟,境内大饥,公私困竭,乘此际攻之,一举可取;赵延寿亦劝之。契丹主乃集山后及卢龙兵合五万人,使延寿将之,委延寿经略中国。(32)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十二月,第19册,第9384-9385页。

从时间上看,契丹伐晋应是对杨光远密告的直接反应。《辽史》隐去此事,并在“得晋谍”后紧接上“议伐晋”,从而将晋谍事件包装为宣战理由,为自己洗清了挑起战争的责任。

总之,相较于后晋的背盟和挑衅,杨光远叛晋求援之举才是促使契丹伐晋的决定性因素。从后晋角度看,前两阶段中虽有征收军粮之举,但直到杨承祚出奔后才突然开始频繁调动军队,并加强战略要地守备。可见在后晋君臣看来,对契丹的外交挑衅至少不会马上招致战争,杨承祚出奔所暴露的肘腋之患才真正意味着战祸将至。从契丹角度看,后晋的背盟和挑衅或许激怒了辽太宗,但进取中原并非契丹君臣意气用事的报复,而是自太祖时就已形成的长期战略,伐晋只是此战略之延续。辽太祖、太宗时期,契丹对中原王朝和藩镇尚未建立起绝对的军事优势,胜利多是借中原藩镇叛乱之机取得的。辽太宗纵有灭晋之心,也不得不静待时机。杨光远叛乱恰好提供了契机,使辽太宗看到了灭晋的可能。(33)契丹首次南侵,石重贵“御亲军列为后阵,东西济河,为偃月之势,旗帜鲜盛,士马严整”。辽太宗感慨:“杨光远言晋朝兵马半已饿死,今日观之,何其壮耶!”生动体现了辽太宗趁虚而入的心态。见《旧五代史》卷八二《晋书·少帝纪二》,第4册,第1264页。面对这一良机,即便后晋没有挑衅契丹,辽太宗恐怕也会挥师南下。

中原史籍与《辽史》对战争起因的书写虽皆失之偏颇,但前者的记载更接近历史本相。而杨光远的特殊地位,在契丹首次南侵的军事部署中同样有所体现。

二、契丹首次南侵的军事部署

杨承祚出奔暴露了其父的谋叛意图,后晋随即进行了一系列有针对性的军事部署。首先是增兵郓州,天福八年十一月壬寅“遣侍卫步军都指挥使郭谨领兵戍郓州”(34)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十一月,第19册,第9384页。,十二月乙巳“遣左领军卫将军蔡行遇押兵士屯于郓州”(35)《旧五代史》卷八二《晋书·少帝纪二》,第4册,第1259页。。其次是加强黄河下游沿岸巡检,“遣供奉官殿值二十六人,自河阴至海口,分擘地分巡检”(36)《旧五代史》卷八二《晋书·少帝纪二》,第4册,第1259页。郓州作为位于汴州东北的水陆要冲,是防御青州之敌的军事重镇,晋军增援此地,是为保都城无虞;而加强黄河下游巡检,则是为切断杨光远与契丹的联系。可见晋方早已清楚,杨光远叛乱有招致契丹南侵的危险,而契丹首次南侵的军事部署则表明这并非杞人忧天。

944年初,契丹出兵伐晋。赵延寿、赵延昭率前锋军自河北南下,向黄河北岸进发;安端、解里率军出雁门,以牵制晋河东力量。后者不久即被击退,对战局影响不大。赵延寿、赵延昭部进展顺利,攻占了后晋粮仓贝州,然后驻扎于黄河北岸之南乐。辽太宗亲率主力随前锋军南下,进驻南乐附近之元城。从直线距离来看,契丹军驻地西南距晋都汴州仅三百余里,东距杨光远盘踞之青州六百余里。此时有两条进军路线可选:一是直接南下,自澶州一带渡河,直取汴州;二是向东进攻,渡过黄河后与杨光远合兵,再转向西南,奔袭晋都。

起初契丹采取了东西俱进、两线作战的方案。西线方面,会同七年(944)正月丙申,契丹“以偏师寇黎阳”(37)《册府元龟》卷一一八《帝王部·亲征三》,北京:中华书局,1960年影印本,第1409页。,这应是为掩护东线而牵制晋军的行动。东线方面,二月甲辰,辽太宗从弟麻答率军攻博州,博州刺史周儒以城降,契丹兵锋抵达黄河之畔,并在杨光远的引导下准备渡河。(38)《辽史》卷四《太宗纪下》,第1册,第58页。后晋立即对黄河重要渡口进行布防,“命前保义节度使石赟守麻家口,前威胜节度使何重建守杨刘镇,护胜都指挥使白再荣守马家口,西京留守安彦威守河阳”。但契丹军在杨光远和周儒的帮助下,已有小股军队抢先于马家口渡河,“营于东岸,攻郓州北津,以应杨光远”(39)《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运元年二月,第19册,第9393页。。郓州是清河水(40)《中国历史地图集》作济水。见谭其骧:《中国历史地图集》,北京:中国地图出版社,1982年,第5册,第86页。实际应为清河水。见陈尚君:《旧五代史新辑会证》卷一《梁书·太祖纪一》,上海:复旦大学出版社,2015年,第1册,第39页注释一、二。、汶水交汇处的后晋军事重镇,当黄河防线被突破后,晋都东北唯此处可据河防守。而晋军主力此时集中于西线,郓州兵力有限,晋将蔡行遇仅率数百骑前往支援,旋即被击溃。(41)《旧五代史》卷八二《晋书·少帝纪二》,第4册,第1262页。后晋再次增援,“遣侍卫马军都指挥使义成节度使李守贞、神武统军使皇甫遇、陈州防御使梁汉璋、怀州刺史薛怀让将兵万人,缘河水陆俱进”(42)《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运元年二月乙巳,第19册,第9393-9394页。,力图趁契丹军在河东立足未稳时进行阻截。与此同时,西线辽军也开始了第二波进攻,二月丙午“围高行周、符彦卿及先锋指挥使石公霸于戚城”(43)《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运元年二月,第19册,第9394页。。石重贵亲自率军救援,迫使契丹解围而去。西线晋军在戚城击退敌军后,支援东线的李守贞等也于马家口大败契丹,摧毁了渡河部队所筑的营垒。(44)《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运元年二月戊申,第19册,第9394页。契丹进行渡河作战时,杨光远也派兵西进,企图与契丹东路军会师,但亦受阻于郓州。(45)契丹东路军渡河后“攻郓州北津,以应杨光远”,说明杨光远此时应有西进郓州的举动,这也是晋将蔡行遇仅能率数百骑支援北津的原因之一。此后晋军再次增兵郓州,迫使杨光远放弃郓州,转而北上进攻棣州。见《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运元年二月壬戌,第19册,第9395页。经过两个月的交锋,契丹东西两线进攻皆受阻,遂集中兵力于西线,与晋军决战于澶州城下,结果再次失利。(46)东路军渡河失败后,尚有“余兵数万屯河西”“不敢复东”。契丹此后于澶州附近集中十余万兵力,其中应有东路败军加入。见《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运元年二月戊申,第19册,第9394页。契丹与后晋澶州决战的经过,见同卷开运元年三月癸酉,第9396页。此后契丹北撤归国,第一次南侵以失败告终。

《中国历代战争史》对契丹此次南侵的经过有如下概述:

利用优势骑兵之机动力,与晋方青州节度使杨光远相呼应,深入大河南北,予晋方以重大之打击。如作战进行顺利,即渡河进攻大梁,否则即行撤退。……第一次南犯,主力经安国深冀指向魏州,拟以有力一部由博州方面渡河配合平卢节度使杨光远之行动,以威胁晋方之右翼。及其渡河部队为晋方所阻,正面复遭坚强抵抗后即行撤退。(47)台北“三军大学”:《中国历代战争史》,北京:军事译文出版社,1983年,第10册,第234页。

此处简明扼要地概括了契丹首次南侵的方案及过程,但我们还可对契丹的作战经过进行更为动态性的还原。事实上,伐晋之初契丹虽在西线重兵云集,但辽太宗并不指望通过大规模会战直接歼灭晋军主力,进而南下攻取汴州。西路军在黎阳仅以偏师出击,当后晋注意力被吸引至西线时,东路军突然攻占博州,之后迅速渡过黄河,迫使晋军分兵万人驰援东线战场。后晋分兵后,契丹西路军主力才突然出击,对戚城附近的晋军展开了围攻。从此战经过来看,契丹军东西两线交替掩护,互相配合。我们无法断言哪一路是主攻方向,只是在东路战败后,辽太宗才将主攻方向移至西线战场,与晋军展开了决战。伐晋之初,相较于面临后晋重兵和坚固城防的西路军,(48)后晋战前防御重点在西线澶州一带,见《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十二月丙辰,第19册,第9385页;《册府元龟》卷一一八《帝王部·亲征第三》,第1408页。战争爆发后,石重贵亲征地点也始终位于西线战场。东路军对汴州其实有着更大的威胁。西路军进展顺利与否不仅有赖于东路军的配合,甚至攻取晋都的重任很可能本就落在东路军身上。(49)东路军固然也要面对郓州坚城、黄河天险,但与孤军深入的西路军不同,他们可得到占据淄青地区的杨光远的配合,对郓州形成东西夹击之势,故面临的困难要低于西路军。

东路军渡过黄河后直扑郓州。郓州控扼清河水、汶水,一旦丢失,契丹便可顺利渡过两河。而汶水南岸距汴州“不数百里,前无险阻,方阵而行,信宿可至”(50)《新五代史》卷六《唐本纪第六》,北京:中华书局,2016年修订本,第1册,第63页。。若契丹攻占郓州,则将对汴州产生重大威胁。后晋对此亦有清晰的认识,当契丹于马家口渡河后,郓州观察判官窦仪立即告知景延广:“虏若济河与光远合,则河南危矣。”景延广对此也表示赞同。(51)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝开运元年正月,第19册,9392页。显然,东路军的任务是渡河后与杨光远合兵,再直捣后晋河南腹地。但黄河天险限制了辽军的渡河速度,直到后晋援军赶到,完成渡河的军队也不过万余人,其中主要还是负责修筑营垒的步卒,骑兵数量较少,无法抵挡李守贞率领的万余援军。(52)据《辽史》,契丹完成渡河的军队有步卒万人、骑兵万人。但李守贞击败辽东路军后仅获马八百匹、部众五百人,契丹渡河骑兵数量应不至万人。《辽史》记载此战时称契丹军为“辽师”,而非“我师”,有抄取中原史书的嫌疑,而中原史书又有夸大敌军人数的可能。见《辽史》卷四《太宗纪下》,第1册,第58页;《册府元龟》卷一一八《帝王部·亲征三》,第1409页。东路军的战败与杨光远的配合不力不无关系。当东路军渡河时,杨光远对郓州亦有行动,但后晋战前就已增强了此地守备,成功地扼制了杨光远与契丹的合兵之势。杨光远未能攻占郓州并及时西进会师,致使黄河东岸的契丹军陷入孤立无援的境地,最终被晋援军击败。可见,契丹东路军的进展实际很大程度上取决于杨光远的配合。

契丹伐晋可能借鉴了后唐灭梁的经验。(53)契丹与后唐渡河地点相近,目标皆为郓州,且都在马家口东岸筑垒。但契丹对后唐战术的模仿并不彻底,后唐渡河作战成功,是因在上游杨刘成功地牵制了梁军,为马家口筑垒争取了时间;而契丹并未在上游阻击和牵制晋军,加之杨光远配合不力,故没能在敌援军赶到前完成筑垒,导致渡河作战失败。后唐渡河经过,见《资治通鉴》卷二七二,唐庄宗同光元年闰四月至六月,第19册,第9007-9011页。923年,唐庄宗李存勖在契丹、后梁南北夹击的不利形势下,利用后梁注意力集中于泽潞地区、东方守备空虚之机,遣李嗣源率军东进,攻克郓州,之后转向西南,攻占梁都汴州。(54)后唐战前筹划时,唐庄宗提出“梁人志在吞泽潞,不备东方,若得东平(即郓州),则溃其心腹”,此后又结合李嗣源、郭崇韬、康延孝的建议,形成了先取郓州、再取汴州的作战方案。见《资治通鉴》卷二七二,唐庄宗同光元年闰四月、八月至十月,第19册,第9007、9014、9016、9018-9019页。当唐军攻占汴州时,后梁段凝部六万大军尚在西线滑州一带,救援不及,最终不战而降。(55)《资治通鉴》卷二七二,唐庄宗同光元年十月,第19册,第9023页。凭此战术,后唐以较小的代价一举消灭宿敌。事实上,李存勖之所以下定伐梁的决心,正是由于得到了后梁降将卢顺密有关郓州守备不严的情报。(56)《旧五代史》卷九五《卢顺密传》,第4册,第1473页。而当李嗣源攻克郓州后,李存勖大喜道:“吾事集矣!”(57)《资治通鉴》卷二七二,唐庄宗同光元年闰四月癸卯,第19册,第9008页。可见,对郓州的有力掌控是攻取汴州的关键。

契丹伐晋与后唐伐后梁一样,皆须自北而南渡过黄河、攻取汴州,而后梁与后晋为保都城安全,都必然会将军队主力布置于澶渊一带的西线战场,故后唐与契丹从西线直接南下的难度较大。此外,二者都在东线战场觅得了相似的机遇,前者得到了卢顺密关于郓州守备不严的情报,后者得到了杨光远的配合,因此皆选择了东向渡河、自郓州迂回的战术。结合后唐灭后梁的史实,杨光远在契丹伐晋之战中的地位和作用得以更加凸显。正如卢顺密之情报让李存勖下定了伐梁的决心,杨光远的密告也是促使辽太宗作出伐晋决策的关键因素。“王者用兵,观衅而动”(58)此为桑维翰劝谏晋高祖之语,但也可以用来解释辽太宗伐晋时机的选择。见《旧五代史》卷八九《桑维翰传》,第4册,第1355页。,进取中原固然是辽太宗之长期目标,但选择此时挥师南下,当是着眼于杨光远为东线作战所创造的良机。经此交锋,晋廷对杨光远的威胁有了更深的担忧,故当契丹北撤后,立即将其剿灭。杨光远覆灭前对辽太宗发出“皇帝皇帝,误光远邪”(59)《新五代史》卷五一《杨光远传》,第2册,第664页。的长叹,也再次揭示了契丹南侵与其叛晋之间的密切关联。

三、后晋的政治转向

后晋出帝朝的政治转向,对外表现为由“对辽称臣”转而“脱辽自立”,对内则表现为中央集权的强化和政权合法性的提升。正是由于看到后晋政局在向不利于契丹的方向转变,辽太宗才有了南下伐晋的迫切需要,而杨光远叛乱刚好提供了良机。

石重贵去臣称孙表面看是后晋由“对辽称臣”到“脱辽自立”的转折点,但政治转向在高祖时期就已悄然开始。后晋立国之初,实力不足以抗衡契丹,故石敬瑭以臣子事契丹。但这种低姿态却有着明显的权宜性,桑维翰在天福六年(941)上晋高祖疏中提到:

议者以陛下于契丹有所供亿,谓之耗蠹;有所卑逊,谓之屈辱。微臣所见,则曰不然。且以汉祖英雄,犹输货于冒顿;神尧武略,尚称臣于可汗。此谓达于权变,善于屈伸,……愿陛下思社稷之大计,……训抚士卒,养育黔黎,积谷聚人,劝农习战,以俟国有九年之积,兵有十倍之强,主无内忧,民有余力,便可以观彼之变,待彼之衰,用己之长,攻彼之短,举无不克,动必成功。(60)《旧五代史》卷八九《桑维翰传》,第4册,第1355-1356页。

石敬瑭在桑维翰的辅佐下,一面韬光养晦,(61)《资治通鉴》卷二八一,晋高祖天福二年正月,第19册,第9296-9297页。一面在为摆脱契丹控制暗做准备。如《新五代史》记载,“晋亦苦契丹,思得吐浑为缓急之用,阴遣刘知远镇太原慰抚之。终高祖时,承福数遣使者朝贡”(62)《新五代史》卷七四《土浑传》,第3册,1031页。。而契丹也注意到了这一举动,“以晋招纳吐谷浑,遣使来让”(63)《资治通鉴》卷二八三,晋高祖天福七年四月,第19册,第9364页。。

晋出帝时期,政治转向由暗转明。石重贵即位之初,面临着后晋得国不正与自身得位不正的双重困境。前者是石敬瑭向契丹割地献土、称子称臣而产生的政治遗产,后者则源于石重贵的篡位之举。《通鉴》记载,“帝(石敬瑭)寝疾,一旦,冯道独对。帝命幼子重睿出拜之,又令宦者抱重睿置道怀中,其意盖欲道辅立之”(64)《资治通鉴》卷二八三,晋高祖天福七年五月,第19册,第9365页。,然高祖死后,“道与天平节度使、侍卫马步都虞候景延广议,以国家多难,宜立长君,乃奉广晋尹齐王重贵为嗣”(65)《资治通鉴》卷二八三,晋高祖天福七年六月,第19册,第9365-9366页。。其实石重贵并非被拥立,而是有主动谋篡之嫌。《辽史》载,石敬瑭逝世前夕,“晋齐王重贵遣使来贡”(66)《辽史》卷四《太宗纪下》,第1册,第56页。,石重贵以齐王的身份在此时遣使,实属可疑。又据《通鉴》,“初,高祖疾亟,有旨召河东节度使刘知远入辅政,齐王寝之;知远由是怨齐王”(67)《资治通鉴》卷二八三,晋高祖天福七年六月,第19册,第9366页。。高祖去世前或许已知幼子皇位不稳,故召心腹刘知远入朝稳定局势;石重贵阻止刘知远入朝,谋逆之心昭然若揭。可见,石重贵的皇位很可能是通过勾结禁军统帅景延广而篡夺的。(68)石重贵的谋逆之心也体现在对石敬瑭不敬的态度上,其在石敬瑭殡葬期间行为不检。见《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十月,第19册,第9383页。其即位与禁军有密切关系,故登基后立即赏赐禁军将校,并重用禁军统帅景延广。见《旧五代史》卷八一《晋书·少帝纪一》,第4册,第1242、1243页。后晋本就存在得国不正的先天不足,以至于藩镇叛乱频发;(69)最典型的莫过于安重荣之乱,此次叛乱与后晋建国方式间有联系,见闫建飞:《五代后期的政权嬗代:从“天子,兵强马壮者当为之,宁有种耶”谈起》,《唐史论丛》2019年第2期。加上石重贵得位不正,后晋中央的权威性和皇位的合法性都面临空前危机。故石重贵不得不有所作为,脱辽自立正是政治立威的选择之一。

考察出帝朝的后晋政治,不能绕过景延广。与众多势力植根于藩镇的武将不同,景延广在藩镇根基不深,其起家发迹始于在后晋禁军任职。(70)景延广早年无担任地方长官的经历,在藩镇任职时间较短,且仕途惨淡。其发迹始于作为客将追随石敬瑭,后晋立国后被任命为侍卫步军都指挥使。晋高祖多次命景延广以禁军将领身份遥领节帅或出镇要藩,应已有用其节制藩镇之意,这也为景延广在出帝朝打压藩镇埋下了伏笔。见《旧五代史》卷八八《景延广传》,第4册,第1329-1330页。他在主政期间,对藩镇多有抑制,(71)景延广对藩镇节帅总体持打压态度,见《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年十一月,第19册,第9384页(对杨光远);卷二八四,晋出帝开运元年二月丙午,第19册,第9394页(对符彦卿、高行周)。实际上,杨光远不过是延续了后晋抑制藩镇的长期战略,而这项战略在晋高祖时期便已开始执行,见王庚武:《五代时期北方中国的权力结构》,胡耀飞、尹承译,上海:中西书局,2014年,第171页。其中对杨光远的打压加速了其叛乱。或许是为巩固权势,景延广对契丹和藩镇的态度皆极为强硬,不乏挑衅之举,其内外政策几乎受到了后晋朝臣和节度使的一致反对,然而“帝以延广有定策功,故宠冠群臣;又总宿卫兵,故大臣莫能与之争”(72)《资治通鉴》卷二八三,晋出帝天福八年九月,第19册,第9382页。。除却“定策功”“掌宿卫”外,景延广的主张迎合了得位不正的石重贵的需要,恐怕也是他权势不衰的重要原因。

石重贵和景延广主导下的后晋政治转向,从长远看有重塑石晋政权合法性、抑制藩镇、强化集权的可能,但短期内却因过急而同时激怒了契丹以及杨光远、刘知远等藩将,以至造成内外交困。

对辽太宗来说,后晋的政治转向无疑令他无法接受——后晋的脱辽自立有违当年扶立傀儡的初衷;而后晋中央集权的强化、藩镇离心因素的弱化,将使进取中原缺乏可乘之机。此即契丹与晋关系恶化之症结。相较而言,后晋的外交挑衅只是其政治转向的激进表现,其背后所反映出的脱辽自立、强大难制的趋势,(73)契丹灭晋的艰难曲折便是后晋实力强大的证明。关于契丹灭晋全过程,见李有棠:《辽史纪事本末》卷十一《石晋背盟》,北京:中华书局,1983年标点本,第253-281页。才是辽太宗焦虑之所在,这在双方和谈的条件中有所体现。契丹南侵后,石重贵曾遣使请和,辽太宗提出:“使景延广、桑维翰自来,仍割镇、定两道隶我,则可和。”(74)《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运二年六月,第19册,第9422页。《辽史》卷四《太宗纪下》记载,此前一年,契丹就已提出“割河北诸州,及遣桑维翰、景延广来议”(第58页)的和谈条件,可见辽太宗始终坚持将桑维翰、景延广亲自前来作为和谈条件。在此前后,辽太宗至少两次扣押后晋使臣,强令桑、景二人前来,应亦有借机扣留的意图。见《辽史》卷四《太宗纪下》,第1册,第53、59页。景延广是去臣称孙的始作俑者,且屡次挑衅契丹,太宗对他的遣送要求不难理解。但桑维翰却是晋臣中典型的亲契丹派,不仅在石敬瑭起兵时就是联合契丹灭唐的提议者和主要实施人,(75)《资治通鉴》卷二八〇,晋高祖天福元年五月、七月、闰十一月,第19册,第9270、9273、9283页;《旧五代史》卷七五《高祖纪一》,第4册,第1146页。在与契丹交恶后更“屡劝帝复请和”(76)《资治通鉴》卷二八四,晋出帝开运二年六月,第19册,第9422页。。若将契丹灭晋之战的起因归结为后晋的背盟和挑衅,那么辽太宗遣送桑维翰的要求就难以解释。但若结合契丹政治转向的大背景,这一要求便不难理解。桑维翰可谓后晋中兴第一功臣,正是由于石敬瑭遵循他“推诚弃怨以抚藩镇,卑辞厚礼以奉契丹,训卒缮兵以修武备,务农桑以实仓廪,通商贾以丰货财”(77)《资治通鉴》卷二八一,晋高祖天福二年正月,第19册,第9296-9297页。的建议,后晋才得以“数年之间,中国稍安”(78)《资治通鉴》卷二八一,晋高祖天福二年正月,第19册,第9297页。;也正是由于他在出帝朝的短暂主政,后晋才于混乱中出现“数月之间,百度寖理”(79)《旧五代史》卷八九《桑维翰传》,第4册,第1357页。、“一制指挥,节度使十五人无敢违者”(80)《资治通鉴》卷二八四,开运元年八月,第19册,第9402页。的稳定局面。桑维翰的存在,实际上大大增加了后晋崛起的可能,这令辽太宗深感不安,故提出了这样的和谈要求。(81)辽太宗对桑维翰的重视始于后晋立国之际,见《资治通鉴》卷二八〇,晋高祖天福元年闰十一月,第19册,第9289页。

总之,从深层次讲,辽太宗伐晋主要着眼于后晋“渐强”和“难制”的迹象。这一迹象在晋高祖时期就已引起辽太宗的注意,出帝时期表现得更加明显。因此当得到杨光远的谋叛密告后,辽太宗立即决定出师伐晋。至于石重贵、景延广主导的背盟和挑衅,不过是政治转向的一个外在表现,即使没有此事,南侵也在所难免。

四、结 语

通过对契丹首次南侵时机选择和军事部署的考察,我们发现战争的直接起因是杨光远的叛晋通敌。通过对后晋政治转向的考察,我们发现促使辽太宗伐晋的深层原因是后晋脱辽自立、强大难制的发展趋势。至于石重贵即位后鲁莽的外交政策,则既不是战争的导火索,亦非深层原因,它只是后晋政治转向中一个激进的外在表现,虽然通过激怒辽太宗而对战争的爆发有推波助澜的作用,但太宗决心伐晋却主要着眼于后晋政治转向背后的强大难制迹象,以及杨光远谋叛所提供的机会,而非表面上看到的外交挑衅。

关于契丹灭晋的根本原因,站在北族王朝的主体立场上,我们常将其归结为辽太宗进取中原之心。这种看法一定程度上忽视了后晋在此事中与契丹一样的主体地位。后晋自立国便带有深深的藩属烙印,在辽太宗看来,承认对契丹的臣属,是其立国之根本。但从石敬瑭自身来讲,后晋不仅是契丹扶立的藩属国,更是继后唐而帝中国的正统王朝。后晋政权集两种矛盾身份于一身,立国之初政权未稳,尚能接受藩属身份,但随着国力的增强,逐步彰显的中原正统王朝身份必然对前者产生冲击,这便是后晋主体立场上引致辽晋之战的根源。