《春秋》“鼷鼠食郊牛角”新解*

在《春秋》经文之中,有三处言及“鼷鼠食郊牛”。为便于讨论,现将其文本迻录如下:

《春秋》成公七年:“春,王正月,鼷鼠食郊牛角,改卜牛。鼷鼠又食其角,乃免牛。”

《春秋》定公十五年:“春,王正月,邾子来朝。鼷鼠食郊牛,牛死,改卜牛。”

《春秋》哀公元年:“春,王正月,公即位。……鼷鼠食郊牛,改卜牛。夏,四月辛巳,郊。”

与《春秋》定公十五年、哀公元年笼统而言“鼷鼠食郊牛”不同的是,《春秋》成公七年明确指出了鼷鼠所食郊牛的部位是“角”(“鼷鼠食郊牛角”),并且是一食再食(“鼷鼠又食其角”)。这是值得注意的现象。众所周知,孔子“笔削”《春秋》①,秉持“春秋笔法”,灌注“微言大义”,可谓“一字之褒,宠逾华衮之赠。片言之贬,辱过巿朝之挞”(范宁《春秋穀梁传序》)②。《春秋》一而再、再而三记录“鼷鼠食郊牛”,恐怕并非等闲之笔,其中当有“微言大义”。不出所料,历代注疏家、经学家多有阐释“微言大义”者,是为“旧说”。在笔者看来,历代“旧说”实不可信,故有“新解”之必要。进而言之,通过这一“个案”的考察,笔者觉得可以“见微知著”,故有“余论”之申说。

一、旧 说

《春秋》“三传”之与《春秋》本经,相待而成、相辅而行③。《春秋》成公七年经文所录“鼷鼠食郊牛角”,只有《穀梁传》有传文,而《左传》和《公羊传》均无传文,但二传的注疏家则有所阐释。

先看《左传》之注、疏。杜预注:“称牛,未卜日。免,放也。免牛可也,不郊,非礼也。”[1]726注文的着力点在于名物和礼制,行文平实而客观。值得注意的是,注文没有解释“牛角”,或许是因为“牛角”字义直白而无须解释。与杜预注文如出一辙的是,孔颖达的疏文解释了作为名物的“鼷鼠”和作为礼制的郊祀;而与杜预注文大为不同的是,孔颖达的疏文解释了“牛角”,并且阐发了《春秋》“笔法”。孔颖达说:

“改卜牛”下重言“鼷鼠又食其角”,不重言“牛”者,何休云:“言角牛可知。后食牛者,未必故鼠,故重言鼠。”改卜被食角者,言“乃免牛”,则前食角者亦免之矣,从下“免”省文也。[1]726

孔颖达所解释的《春秋》“笔法”,着眼点主要还是“叙事”,即《春秋》何以如此“写作”,并没有言及“鼷鼠食郊牛角”的“微言大义”(内容),或者说“鼷鼠食郊牛角”的“隐喻”之义。

再看《穀梁传》的解释。《穀梁传》云:

七年,春,王正月,鼷鼠食郊牛角。不言日,急辞也,过有司也。郊牛日展觓角而知伤,展道尽矣,其所以备灾之道不尽也。改卜牛,鼷鼠又食其角。又,有继之辞也。其,缓辞也。曰亡乎人矣,非人之所能也,所以免有司之过也。[2]221

《穀梁传》既有“叙事学”的解释(如“急辞”“缓辞”等),也有“历史学”的解释(如“郊牛日展觓角”“备灾之道”“有司之过”等)。这似乎没有什么特异之处。需要注意的是,范宁在解释“鼷鼠又食其角”时,揭示了其“隐喻”之义,“至此复食,乃知国无贤君,天灾之尔,非有司之过也,故言其以赦之”[2]221。范宁的这一阐释,后为唐人杨士勋所继承,“至此郊牛复食,乃知国无贤君,非人所不能也。谓国无贤君之故,为上天之所灾,非人力所能禁,所以免有司之过也”[2]221。

由“鼷鼠又食其角”这一“现象”,一下子跳跃到“乃知国无贤君”这一“结论”。在作为“他者”的西方人看来,这是“隐喻”,而在作为“我者”的中国人看来,这其实是“天经地义”的。因为“经学思维”统治、支配下的传统中国,“经”是凌驾于“史”之上的。

往前追溯,《穀梁传》注疏者范宁、杨士勋的“大义”阐发、“经学”路数,实际上早已见诸《公羊传》注释者何休及其前人京房。再往前追溯,其先驱者是董仲舒、刘向者流。何休云:

鼷鼠者,鼠中之微者。角生上指,逆之象。《易京房传》曰:“祭天不慎,鼷鼠食郊牛角。”书“又食”者,重录鲁不觉寤,重有灾也。不重言牛,独重言鼠者,言角,牛可知;食牛者未必故鼠,故重言鼠。

言角在牲体之上,指于天,亦是上逆之象。[3]384

在何休看来,牛之“角”以及“角”之附生(“角在牲体之上”)、“角”之指向(“角生上指”),都具有“微言大义”“隐喻”之义。套用经学家的思维与话语,可谓“某者,某之象也”。惜乎京房、何休之语过于简略,无缘得其细节。相对而言,董仲舒、刘向之语因详载于班固《汉书》,故可一窥其详。《汉书》卷二十七中之上《五行志第七中之上》:

成公七年“正月,鼷鼠食郊牛角;改卜牛,又食其角”。刘向以为近青祥,亦牛祸也,不敬而傋霿之所致也。昔周公制礼乐,成周道,故成王命鲁郊祀天地,以尊周公。至成公时,三家始颛政,鲁将从此衰。天愍周公之德,痛其将有败亡之祸,故于郊祭而见戒云。鼠,小虫,性盗窃;鼷,又其小者也。牛,大畜,祭天尊物也。角,兵象,在上,君威也。小小鼷鼠,食至尊之牛角,象季氏乃陪臣盗窃之人,将执国命以伤君威而害周公之祀也。改卜牛,鼷鼠又食其角,天重语之也。成公怠慢昏乱,遂君臣更执于晋。至于襄公,晋为溴梁之会,天下大夫皆夺君政。其后三家逐昭公,卒死于外,几绝周公之祀。董仲舒以为鼷鼠食郊牛,皆养牲不谨也。京房《易传》曰:“祭天不慎,厥妖鼷鼠啮郊牛角。”[4]1372

董仲舒之说,又可参看《春秋繁露·顺命》:“至于祭天不享,其卜不从,使其牛口伤,鼷鼠食其角。或言食牛,或言食而死,或食而生,或不食而自死,或改卜而牛死,或卜而食其角。过有深浅薄厚,而灾有简甚,不可不察也。”[5]563相对而言,董仲舒、京房阐释的“微言大义”要简略一些。董仲舒认为,“鼷鼠食郊牛”是因为“养牲不谨”;京房认为,“鼷鼠啮郊牛角”是因为“祭天不慎”。而刘向对“微言大义”的阐释,则非常详细、非常系统,涵盖了从“物”到“事”到“象”。刘向认为,“鼷鼠食郊牛角”所预示之“象”是陪臣执国命、伤君威、害法统(“象季氏乃陪臣盗窃之人,将执国命以伤君威而害周公之祀也”)。刘向甚而至于认为,鲁成公七年的“鼷鼠食郊牛角”,所预示之“象”是“其后三家逐鲁昭公、卒死于外”④。刘向的“经学思维”和“经学路数”,可以概括为以下两个公式:“某物者,某之象也”,“某事者,象某之义也”。

汉、晋、唐人对“鼷鼠食郊牛角”所阐发的“微言大义”,后为元、明、清人所继承而发扬。比如,宋人许翰接续刘向之说,认为“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”,是“小害大,下贼上,食而又食,三桓子孙相继之象也”[6]。宋人洪咨夔认为,“鼷鼠食郊牛角”预示着鲁国国运不能长久,“鼷鼠食郊牛角,牛死。夫角之见食居上者,已失其为尊,况举体皆食非一处,且至于死,是大为小所吞也。国命其能永乎?”[7]凡此种种,不一而足,但大致不出汉唐间经师之藩篱。

上面的梳理显示:如何诠释《春秋》成公七年的经文“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”,历代的注疏家、经学家们所恪守的是“经学家法”,所遵循的是“经学思维”;而所揭示的“隐喻”之义、预示之“象”,则由“兽”(鼷鼠、郊牛)而及“人”(鲁君、三桓),由“近”(郊祭)而及“远”(国运)。

在笔者看来,历代注疏家、经学家对《春秋》成公七年经文“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”的解释与阐发,虽然“头头是道”,但实系“过度诠释”,实属“郢书燕说”。

二、新 解

历代注疏家、经学家“旧说”之不可信,首先在于其有悖于“常理”(日常经验),也有悖于“学理”(生物学规律),即与鼷鼠的生活习性不合。在古代文献中,鼷鼠是一种体型很小、带有螫毒、敢于食人、兽、畜而又能不被察觉的动物。许慎《说文解字·鼠部》:“鼷,小鼠也。”[8]206《尔雅·释兽》李巡注:“鼱鼩鼠,一名鼷鼠。”孙炎注:“有螫毒者。”[1]726《尔雅·释兽》郭璞注:“有螫毒者。”张华《博物志》卷九:“鼠之类最小者。食物当时不觉痛。世传云亦食人项肥厚皮处,亦不觉。或名甘鼠。俗人讳此所啮,衰病之征。”[10]106《玉篇·鼠部》:“鼷,小鼠也。螫毒,食人及鸟兽皆不痛,今之甘口鼠也。”[11]李时珍《本草纲目》引唐陈藏器曰:“鼷鼠极细,卒不可见。食人及牛马等皮肤成疮,至死不觉。”[12]2912

由此可知,鼷鼠身小如虫而有螫毒,以啃噬人、牛、马之皮肤为食,同时行毒,被食者不知其痛,故至患恶疮而不知,严重者可致死亡。如此看来,《春秋》定公十五年说“鼷鼠食郊牛,牛死”,应该是“历史事实”。杨伯峻说“此及明年云食郊牛,则食其肤与肉”[13]1589,其理解是可信的。

现代生物学的观察与研究显示:鼷鼠又叫小家鼠,或称小鼠。鼷鼠是家、野两栖的啮齿类动物。鼷鼠头体总长约6厘米-9厘米,在啮齿类中是比较小的一种。毛呈灰黄色或褐色,有的呈棕黄色,依地区而异。尾细,较头体的总和还长,尾尖有长而密的尾毛。嘴鼻尖锐⑤。百度百科说:鼷鼠栖居于住宅、仓库、田野及山地,分布于中国各地。洞道短,食性杂,主食粮食和草籽。昼夜活动,不仅在住宅、仓库等处咬坏家具、衣物,盗食食物、粮食,危害农作物,也传染多种疾病,为主要害鼠之一。繁殖力强,几乎一年四季均可生殖,年产3-8次,每胎4-8 仔⑥。两相对照,古人和今人对鼷鼠的认识,其差别还是比较大的。在理解《春秋》经文之时,还是当以古人对鼷鼠的认识为准。

比对古代文献和科学文献,可以发现:鼷鼠之性,乃以皮肤为食,非以牛角为食;若以角为食,则人、马皆无角,又何食焉;且鼷鼠甚小,不能啃食坚硬之牛角,亦不能行毒于牛角而令其生恶疮。因此,笔者怀疑:“鼷鼠食郊牛角”之“角”,本当作“嘴”。也就是说,鼷鼠所食者非“牛角”,而是“牛嘴”。下面,笔者将从语文学(文字)、文献学(内证)、历史学(事例)三个角度对此予以论证。

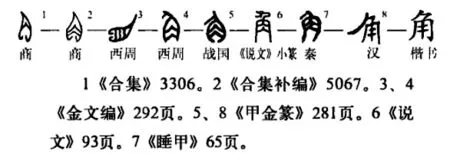

“角”是象形字,指的是动物头顶或鼻前长出的骨状突起物,前端较尖,用于攻击或防卫。其初文像动物头部的犄角形⑦(图1)。《说文解字·角部》:“角,兽角也。象形,角与刀鱼相似。凡角之属皆从角。”[8]93引申之,凡外凸者皆可谓之“角”。比如,发髻凸起谓之“角”。《诗经·卫风·氓》:“总角之宴,言笑晏晏。”《礼记·内则》:“男角女羁。”再如,两墙边沿相接而有棱凸起谓之“角”。《易·晋》:“晋其角,维用伐邑。”唐李贺《莫愁曲》:“城角栽石榴。”复如,鸟嘴外凸谓之“角”,兽嘴外凸亦谓之“角”。北周庾信《哀江南赋》:“地平鱼齿,地危兽角。”又如,人额骨为角部位亦谓之“角”。南朝梁刘峻《辩命论》:“龙犀日角。”近人章太炎更进一步从声韵、训诂角度揭示,“角”可孳乳为触、、、、⑧。

图1 “角”字形

按照这一思路推论,牛之嘴部(唇、吻、口)亦属于外凸者,故“牛口”“牛嘴”亦可称为“牛角”。

古无“嘴”字,借“角”为之。《诗经·召南·行露》:“谁谓雀无角,何以穿我屋。”“角”即鸟喙,而非兽角。宋人吴仁杰、明人何楷、清人俞樾、于鬯、薛蛰龙皆主此说,而闻一多更从语根、古字形、古谚、本系孳乳字、旁系孳乳字五方面证成之⑨。鸟喙者,鸟嘴也。《说文解字·口部》:“喙,口也。”[8]30鸟嘴称“角”,兽嘴亦得称“角”。

“角”后孳乳为“觜”,后累增为“嘴”。闻一多说:“角孳乳为觜,后世用为鸟觜专字。”闻说是。《说文解字·角部》:“觜,鸱旧头上角觜也。一曰觜,觿也。从角,此声。”[8]94段玉裁注:“角觜,萑下云‘毛角’是也。毛角,头上毛有似角者也。觜犹,锐词也。毛角锐,凡羽族之咮锐,故鸟咮曰觜。俗语因之,凡口皆曰觜。”[14]186徐灏云:“觜之本义为角之锐者,因之为毛角之称,又为鸟咮也。凡物隅而锐者谓之觜觿。”《文选·潘岳〈射雉赋〉》:“裂膆破觜。”李善注:“觜,喙也。”《集韵·纸韵》:“嘴,本作觜。”按:“嘴”是后起的累增字⑩。

至此,我们基本上可以推断:《春秋》成公七年所说“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”,即鼷鼠食郊牛嘴边之皮肤以至溃烂成疮,故不可用于祭祀而改卜之,此与《春秋》宣公三年“郊牛之口伤,改卜牛”同义。因“角”字后世弃用口、嘴之义,故先儒皆误以为兽角之“角”也。

由此,我们可以反观《春秋》宣公三年所说“郊牛之口伤,改卜牛。牛死,乃不郊”。经文虽未明言“牛口”为何物所伤,“改卜”之“牛”又因何而死,但结合《春秋》成公七年、定公十五年、哀公元年“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠食郊牛”之例,似可推测:此处之“牛口”亦当为鼷鼠所伤,而“改卜”之牛亦被鼷鼠啃噬而死。

类似《春秋》所记“鼷鼠食郊牛”之事,亦有见于后世典籍者。比如,宋人洪迈《夷坚志戊》卷七“鼷鼠蚁虎”条即记录了一则亲眼所见之事:

鼷鼠为郊牛孽,书于《春秋》。后来书传,鲜或纪载。而十(千)年以来,吾乡忽有之。姓(姪)孙份家,一黄牯在栏,不食水草,但定立不动。往视之,皮肉多剜缺成窍。见两鼠与常异,其形绝小,腾跃左右,距牛被啮嚼,驱之不去,搏之不得。乃徙于他处,鼠复来。凡三徙避之,皆不免,竟死。两角已穿空,肉亦垂尽,仅存躯干尔。方牛遭害时,似不觉痛,唯极痒。[15]

《夷坚志戊》所说鼷鼠及其食牛,与上文所述极其相似。比如,鼷鼠体型“绝小”,与一般家鼠、田鼠等大不相同(“两鼠与常异”);因鼷鼠有螫毒,故牛虽被啃噬而未察觉,以致“牛遭害时,似不觉痛,唯极痒”;鼷鼠所食牯牛部位,主要是皮下肌肉(“皮肉多剜缺成窍”“肉亦垂尽”),以致“仅存躯干尔”。该条材料不利于本文的地方是,鼷鼠不但食牯牛之皮下肌肉,而且似乎还要食牯牛之角(“两角已穿空”)。笔者认为,这应该是洪迈的错觉所致。因牛角本中空,不存在被鼷鼠啃噬而致中空之事。换句话说,牛角根部之皮肉因被啃噬,致使牛角脱落在地;而洪迈于此不察,误以为鼷鼠啃噬牛角。

总之,经由上文的综合论证,笔者以为我们的“新解”是站得住脚的。

三、余 论

古中国有“七科”之学、“四部”之学,而不管是“七科”之学抑或“四部”之学,“经”和“经学”都是榜上有名,而且都是位居榜首;因此,古中国有浓郁的“尊经意识”、强烈的“尊经思想”,而行文与行事则必须“征圣”“宗经”。诚如南朝梁刘勰所说,“三极彝训,其书曰经。经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也”[16]110,“圣哲彝训曰经,述经叙理曰论”[16]264,“是以论文必征于圣,窥圣必宗于经”[16]107-108。近人李源澄说,经学是中国人的“最高宪章”,“可以说,中国人一切标准皆建筑在经学上”[17]321。

另一方面,古人也认识到:《春秋》虽然为“经”,但实则出自“史”;《春秋》虽然由“经”而“史”,但不能掩盖“经史有别”这一基本事实。诚如宋人刘敞所说:“故《春秋》一也,鲁人记之,则为史;仲尼修之,则为经。经出于史,而史非经也。史可以为经,而经非史也。譬如攻石取玉,玉之产于石,必也,而石不可谓之玉;披沙取金,金之产于沙,必也,而沙不可谓之金。鲁国之史,贤人之记,沙之与石也;《春秋》之法,仲尼之笔,金之与玉也。金玉必待拣择追琢而后见,《春秋》亦待笔削改易而后成也。谓《春秋》之文皆旧史所记,无用仲尼者,是谓金玉不待拣择追琢而得,非其类矣。”[18]

清代中期以后,章学诚提出“六经皆史”说,认为“古人未尝离事而言理,六经皆先王之政典也”[19]1。章学诚“六经皆史”说打破了“尊孔”“尊经”的独断论迷雾,有助于学人心平气和地阅读、客观公正地解读“经书”。

通过本文的“个案分析”,在很大程度昭示了乾嘉学派古典学研究路数的可靠性与可取性。兹引清人王引之、张之洞和近人陈寅恪之说为据,王引之说:“……至于经典古字,声近而通,则有不限于无字之假借者,往往本字见存,而古本则不用本字,而用同声之字。学者改本字读之,则怡然理顺;依借字解之,则以文害辞。”[20]756这是广大学人耳熟能详的话语,也是诸多学者恪守的信条。

而张之洞由小学入经学、由经学入史学的古训,依然萦绕耳际:

由小学入经学者,其经学可信;由经学入史学者,其史学可信;由经学、史学入理学者,其理学可信;以经学、史学兼词章者,其词章有用;以经学、史学兼经济者,其经济成就远大。[11]

不通小学,其解经皆燕说也;不通经学,其读史不能读表志也;不通经史,其词章之训诂多不安,事实多不审,虽富于词,必俭于理。故凡为士,必知经学、小学。……要其终也,归于有用。天下人材出于学,学不得不先求诸经。[21]354

博学鸿儒、国学大师章太炎的教导,可谓至理名言:“非研精小学,则古籍无以理解,郢书燕说,其咎多矣。”[22]68

赵元任先生在回忆文章中写道:

第二年到了清华,四个研究教授当中除了梁任公注意政治方面一点,其他王静安、寅恪跟我都喜欢搞音韵训诂之类问题。寅恪总说你不把基本的材料弄清楚了,就急着要论微言大义,所得的结论还是不可靠的。[12]

史学大师陈寅恪先生关于文字训诂、微言大义的教导,可谓语重心长。

注释

①参见司马迁《史记·孔子世家》:“(孔子)至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一辞。弟子受《春秋》,孔子曰:‘后世知丘者以《春秋》,而罪丘者亦以《春秋》。’”②《幼学琼林·文事》说“荣于华衮,乃《春秋》一字之褒;严于斧钺,乃《春秋》一字之贬”,明显因袭自范宁序文。③桓谭说:“《左氏传》于《经》,犹衣之表里,相待而成。经而无传,使圣人闭门思之,十年不能知也。”(《新论·正经》)④参见刘知幾《史通》卷十九《汉书五行志杂驳》:“七年鼷鼠食郊牛角,刘向以其后三家逐鲁昭公、卒死于外之象。”⑤参见孙桂芳:《关于鼷鼠》,《生物学通报》1957年第12期。⑥参见百度百科,https://baike.baidu.com/item/% E9% BC% B7% E9% BC% A0/5428278?fr=aladdin。⑦参见李学勤主编:《字源》,天津古籍出版社、辽宁人民出版社2012年版,第385页。⑧参见章太炎:《文始六 侯东类》,《章太炎全集》(七),上海人民出版社1999年版,第318页。⑨参见闻一多:《古典新义》,商务印书馆2011年版,第70-72页。⑩参见王力:《同源字典》,中华书局2014年版,第112-113页。[11]参见张之洞著,范希曾补正:《书目答问补正》附二《国朝著述诸家姓名略总目》,上海古籍出版社2001年版,第258页。说明:所引文字系笔者重新标点。[12]参见杨步伟,赵元任:《忆寅恪》,《清华校友通讯》(台北),新32期,1970年4月。转引自蒋天枢:《陈寅恪先生编年事辑》(增订本),上海古籍出版社1997年版,第62页。