《论语》《孟子》天文学知识与汉注等之谬*

一、《论语》“系而不食”的匏瓜是星宿名非瓜名

佛肸召,子欲往。子路曰:“……佛肸以中牟畔,子之往也,如之何!”子曰:“然,有是言也。不曰坚乎,磨而不磷;不曰白乎,涅而不缁。吾岂匏瓜也哉,焉能系而不食?”(《论语·阳货》)

此章颇为难解,一则匏瓜是何瓜果?二则匏瓜之喻是说匏瓜不能被人食还是匏瓜自身不能食?对此,何晏集解曰:“匏,瓠也。言瓠瓜得系一处者,不食故也。吾自食物,当东西南北,不得如不食之物系滞一处也。”刘宝楠正义曰:“今案:匏瓜,星名,见《史记·天官书》。……吾自食物者,言吾当如可食之物,与匏瓜异也。”朱熹集注曰:“匏,瓠也。匏瓜系于一处而不能饮食,人则不如是也。”何、朱之注于该章对话情境及语义依然难喻。刘宝楠《论语正义》引《诗经·匏有苦叶》毛传“匏谓之瓠,瓠叶苦不可食也”,陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》“匏叶先甘后苦”,王念孙《广雅疏证》“匏有甘苦二种,匏甘者叶亦甘,匏苦者叶亦苦,甘者可食,苦者不可食”等,并曰“是此云不可食者,谓匏瓜之苦者也”。近人杨伯峻《论语译注》亦以甘匏、苦匏两种之别来解孔子语。然孔子并未言其所说匏瓜必是苦匏,况且苦匏虽不可食亦有所用,故与孔子喻以欲见佛肸仍无可通之处。

于此章句,毛子水《孔门和科学》一文深得其真相及要旨[1]85-88,毛氏据《史记·天官书》“匏瓜,有青黑星守之,鱼盐贵”,《史记索隐》“《荆州占》云‘匏瓜,一名天鸡,在河鼓东’”,《史记正义》“匏瓜五星,在离珠北”,曹植《洛神赋》“叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处”,阮瑀《止欲赋》“伤匏瓜之无偶,悲织女之独勤”,皇侃《论语义疏》“一通云:匏瓜,星名也;言人有才智,宜佐时理务为人所用,岂得如匏瓜系天而不可食耶”,宋黄震《黄氏日钞》“匏瓜”条“临川应抑之天文图有匏瓜星;其下注曰《论语》,正指星而言。盖星有匏瓜之名,徒系于天而不可食,正与‘维南有箕,不可以簸扬;维北有斗,不可以挹酒浆’同义”(又见明代徐树丕《识小录》卷一),明焦竑《焦氏笔乘》等解孔子此所言“匏瓜”实为天上星名而非地上瓜果名,《论语》此章匏瓜之义及匏瓜之喻终大彰。

明张自烈《正字通》释“匏”曰:“又匏瓜星,天官。星占曰:匏瓜,一名天鸡,在河鼓东。《楚辞·九怀》‘援匏瓜兮接粮’,阮瑀《止欲赋》‘伤匏瓜之无偶,悲织女之独勤’,并指星言。《论语》‘吾岂匏瓜也哉,焉能系而不食’,言待其坚而为用也。洪氏以为天之匏瓜星系而不食,犹‘南箕不可以簸扬,北斗不可以挹酒浆’也。”又释“瓜”曰:“又洪迈《老圃赋》‘织女耀而瓜荐’,注《元命包》云:‘织女星上瓜又匏瓜,星名。’”清沈钦韩《汉书疏证》卷二十曰:“《大象赋》注:匏瓜五星,主天子瓜果,明大润光则岁丰,不然则瓜果不登。客星守,则鱼盐贵。败瓜五星与匏瓜同占,《步天歌》‘败瓜珠上匏瓜生,两个各五匏瓜明’。”可见,匏瓜不仅指天星,而且星占观念上此星主人间瓜果之丰歉,故毛子水《孔门和科学》一文还说:“我疑心当时果实的名字,只叫‘匏’或‘瓠’,天星的名字,才叫‘匏瓜’。”

王充《论衡·问孔》曾将《论语》“系而不食”的“不食”字眼直接理解为不食禄、不入仕,这是完全错误的。《论语》此“系而不食”实是系而不可、不能食用之义,是孔子以高高挂着在天的匏瓜星“系而不被食”来比喻“磨而不磷,涅而不缁”的自己不可“系而不被食”地不为人所用,故毛子水《孔门和科学》一文又说:“‘匏瓜不食’,正如《诗·小雅·大东篇》所谓:‘维南有箕,不可以簸扬;维北有斗,不可以挹酒浆’。”毛子水《论语今注今译》则译曰:“我岂是天上的匏瓜星!怎么能够高高挂着而不让人家吃呢!”[2]269

二、《论语》“允执其中”讲尧舜测影定历非讲中庸

尧曰:“咨!尔舜!天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。”舜亦以命禹……(《论语·尧曰》)

此章虽未言出自孔子,但也明显与天文历数有关。何晏集解引包氏曰:“允,信也。……言为政信执其中。”朱熹注此章曰:“历数,帝王相继之次第,犹岁时气节之先后也。允,信也。中者,无过不及之名。四海之人困穷,则君禄亦永绝矣。戒之也。”何晏集解及朱熹此注是有错误的,《论语》此章中的“历数”是节气时历概念,而绝不是帝王次第概念,故曰“天之历数”及“允执其中”。所谓“允执其中”之“中”本是与“天之历数”相关的测日影的圭表或标杆,非后儒所谓“中庸”或“无过不及之名”的“中”。《尚书·大禹谟》“帝曰:……天之历数在汝躬,汝终陟元后,人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,《大戴礼记·五帝德》“(帝喾)历日月而迎送之,……执中而获天下,日月所照,风雨所至,莫不从顺”(又见《史记·五帝本纪》)之“允执厥中”“执中”与《论语》“允执其中”所指为一,其“中”字皆跟观测天象确定历数密切相关。

考古专家何驽说:“陶寺遗址中期元首墓IIM22 出土测日影的圭尺,其上第11号红漆彩刻度长度为39.9厘米,按照1 陶寺尺等于25厘米基元折算近乎是1.6 尺,这是《周髀算经》记载的夏至影长数据,这个数据类同于《周礼》‘1.5 尺夏至影长’地中标准。……清华简《宝训》篇有商代上甲微‘假(借)中于河’之说。……陶寺铜朔望月小轮(铜齿轮形器)的出土,证实了《尧典》关于阴阳合历的存在。陶寺圭尺本身就是‘中’,甲骨文‘中’字就是比照着圭尺实物而造的。由此表明《论语》所谓尧传位于舜时谆谆嘱托‘天之历数在尔躬,允执其中’,《尚书·虞书》中舜传位于禹时也叮嘱‘允执厥中’,很可能是将用于测影定历法和疆土测量的圭尺‘中’作为国家权柄的象征,传给舜。”[3]

清华简《保训》篇出现舜、微两故事四“中”字:“昔舜久作小人,亲耕于历丘,恐求中。自稽厥志,不违于庶万姓之多欲。厥有施于上下远迩,乃易位设稽,测阴阳之物,咸顺不逆。舜既得中,言不易实变名,身兹备,惟允。翼翼不懈,用作三降之德。……昔微假中于河,以复有易,有易服厥罪。微无害,乃归中于河。微志弗忘,传贻子孙,至于成汤,祗服不懈,用受大命。”[4]143《保训》四个“中”字备受学界关注与争议,其实《保训》篇里后一故事的两“中”字()是“帀”字()即“师(師)”本字之形近而写讹无疑[5]473(“假中于河—归中于河”即“假帀[师]于河—归帀[师]于河”,即“殷主甲微假师于河伯以伐有易[有狄/有扈]”之历史真事,此讹写后的“假中—归中”与同篇前一故事里“求中—得中”两‘中’字毫无字义关联,学界皆断为四“中”字,此焉能于《保训》篇识中明理耶,可谓“失之毫厘,谬以千里”),而前一故事里的两“中”字正与前述《尚书》“允执厥中”、《论语》“允执其中”、《大戴礼记》“执中而获天下”等等之“中”密切相关,与“中”字之初义(测影定历标杆)完全相关①。

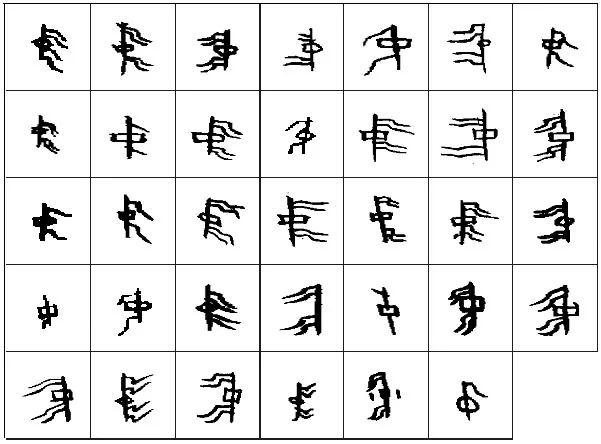

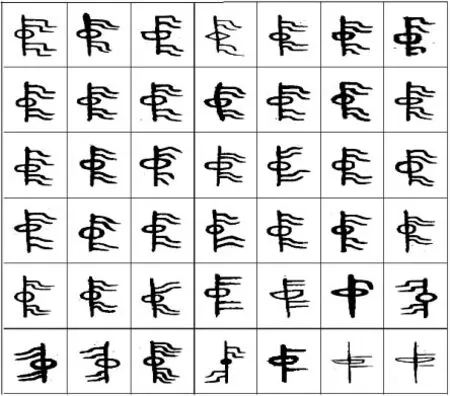

从古文字来看,甲骨文、金文“中”字(《甲骨文编》《金文编》所收“中”字各见上图)的“口”部有的方形如“□”,有圆形如“〇”;而“中”字“∣”符的上下端一般皆有旒苏、旒绥模样,且飘扬状的旒苏、旒绥都总是朝向同一个方向,学界多认为此旒苏状之物是旌旗[6]251,故“中”字源于“建旗立中”之义。但此旒苏状之物不是旌旗,因为旌旗一般写如“”“”样。象“武”字)是持戈以进之状,而“我”字()乃执旌自立之状(宋赵悳《四书笺义》曾说“就己而言则曰吾,因人而言则曰我”,“我”是人己对待性而言,是区别性的自标自立),“中”字也应是特殊的立杆而非一般的立旌(何驽据山西陶寺遗址考古实物,认为“中”字本指测影时度量影长的圭尺,但此实与甲骨卜辞等所常见的“立中”之说不符,因为圭尺量影不是立中而是横中)。

笔者认为甲骨文、金文“中”字之“〇”“口”部都是表示太阳,而“中”字“∣”符表示立杆,立杆“∣”上的上下端同一方向皆有的旒苏、旒绥模样之画痕实皆指太阳照射在立杆上所产生光影效果,此正如从“彡”之“影”字,《集韵》说“影”字其“彡”符可在左也可在右(今在右),还说“影,物之阴影也”。《玉篇》《广韵》及《淮南子》高注皆曰“影,形影也”,段玉裁注《说文》“景,日光也”曰“后人名阳曰光,名光中之阴曰影”。“中”字甲骨文、金文表太阳照射在测影定历之圭表或标杆上的光影画痕皆向同一方向,而且皆朝下方向而无水平方向者及朝上方向者,且个别只在“〇”或“口”符下端,更足以证明它是在摹写光影。故天文考古学家冯时曰:“表又叫‘中’,是观象者执掌的天文仪具,《论语·尧曰》论及此事则谓‘允执其中’。用表测量大地可以获知天下之中,此为阴阳协和之地,自为统治者所居住。居中而治的传统政治观于此可见滥觞(陶寺遗址也见槷表……),传统哲学的中庸思想于此也可见滥觞。”[7]

三、《孟子》“五百年必有王者兴”涉星占术与祥观

《孟子·公孙丑下》有段名言曰:

孟子去齐。充虞路问曰:“夫子若有不豫色然。前日虞闻诸夫子曰:‘君子不怨天,不尤人。’”曰:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,其间必有名世者。由周而来,七百有余岁矣。以其数则过矣,以其时考之则可矣。夫天,未欲平治天下也;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?吾何为不豫哉?”对于这段话,东汉赵岐在《孟子章句》注曰:

彼时前圣贤之出,是其时也,今此时亦是其一时也。五百年王者兴,有兴王道者也。名世,次圣之才。物来能名正于一世者,生于圣人之间也。七百有余岁,谓周家王迹始兴,大王、文王以来,考验其时,则可有也。

对于上述《孟子》这段话,东汉王充《论衡·刺孟》批判曰:

夫孟子言五百年有王者兴,何以见乎?帝喾王者,而尧又王天下;尧传于舜,舜又王天下;舜传于禹,禹又王天下。四圣之王天下也,继踵而兴。禹至汤且千岁,汤至周亦然,……由周至孟子之时,又七百岁而无王者。五百岁必有王者之验,在何世乎?云“五百岁必有王者”,谁所言乎?论不实事考验,信浮淫之语,不遇去齐,有不豫之色,非孟子之贤效与俗儒无殊之验也?

五百年者,以为天出圣期也。又言以“天未欲平治天下也”,其意以为天欲平治天下,当以五百年之间生圣王也。如孟子之言,是谓天故生圣人也。然则五百岁者,天生圣人之期乎?如是其期,天何不生圣?圣王非其期,故不生。孟子犹信之,孟子不知天也。

……言五百年而已,何为言其间?如不谓五百年时,谓其中间乎?是谓二三百年之时也,圣不与五百年时圣王相得。夫如是,孟子言其间必有名世者,竟谓谁也?

赵岐解孟子“五百年必有王者兴”句曰“彼前圣贤之出是有时也”,但他并没解释为何“彼前圣贤之出”是“五百年”。王充以“天出圣期也”“天生圣人之期”解释“五百年”,但还是没有解释为什么“天出圣期”是五百年,而且还以“且千岁”出王者及“又七百岁”无王者来否定孟子“五百年必有王者兴”之论;又因不明孟子“其间必有名世者”尤其“名世者”含义(当从赵岐注),而来批判孟子的“五百年必有王者兴”之说。

《汉书·天文志》曰:“夫天运三十岁一小变,百年中变,五百年大变,三大变一纪,三纪而大备,此其大数也。”《汉书·董仲舒传》曰:“夫五百年之间,守文之君,当涂之士,欲则先王之法以戴翼其世者甚众,然犹不能反。……固天降命不可复反,必推之于大衰而后息与?”《史记·秦本纪》曰:“周太史儋见献公曰:‘周故与秦国合而别,别五百岁复合,合七十岁而霸王出’。”《史记·太史公自序》又曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子,孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正易传,继春秋,本诗书礼乐之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”(又见《汉书·司马迁传》)贾谊《新书·数宁》曰:“臣闻之:自禹已下五百岁而汤起,自汤已下五百余年而武王起,故圣王之起,大以五百为纪。”《扬子法言·五百》曰:“或问:‘五百岁而圣人出,有诸?’曰:‘尧、舜、禹,君臣也而并;文、武、周公,父子也而处。汤、孔子,数百岁而生。因往以推来,虽千一不可知也。’”《庄子·逍遥游》《列子·汤问》曰:“楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋。上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。”《淮南子·墬形训》曰:“正土之气也,御乎埃天,埃天五百岁生缺,缺五百岁生黄埃,黄埃五百岁生黄,黄五百岁生黄金,黄金千岁生黄龙,黄龙入藏生黄泉,黄泉之埃上为黄云,阴阳相薄为雷,激扬为电,上者就下,流水就通,而合于黄海。”

汉代以后的文献中,《颜氏家训·慕贤》曰:“古人云:‘千载一圣,犹旦暮也;五百年一贤,犹比髆心。’”《金楼子·立言上》曰:“周公没五百年有孔子,孔子没五百年有太史公。五百年运,余何敢让焉?”《艺文类聚》卷十引孙盛《晋阳秋》曰:“秦始皇时,望气者言,五百年后,金陵之地,有天子气,于是改金陵曰秣陵,堑北山,以绝其势,秦政东游以厌之,后五百二十六年,而中宗即位于江南。”《艺文类聚》卷九十八又曰:“《晋中兴书》曰:‘昔秦始皇东游,望气者云,五百年后,东南金陵之地,有天子气,于是始皇改为秣陵。’……按始皇东游之岁,至孙权僭号,四百三十七年,考之年数既不合,挍之基宇又非伦,岂应帝王之符,而见兆于上代乎?有晋金行,奄君四海,金陵之祥,其在斯矣。且秦政东游,至今五百二十六年,所谓五百年后当有王者也。”

古人在长期的天文观察中,发现了五大行星大约五百余年聚会为一线的天文规律(是称“五星聚会”或“五星连珠”)[8]211-235,并以之为人间大吉兆,故谓“必有王者兴”。如上所引尤其《汉书·天文志》的“夫天运三十岁一小变,百年中变,五百年大变,三大变一纪,三纪而大备,此其大数也”,可知“五百年”是天数,是天文现象之数,且是“大变”之数。其实孟子“五百年必有王者兴,其间必有名世者”涉及的就是星占术意义的伦理观念或价值信仰,并无其他奥秘或哲学内涵。康有为《万木草堂口说》曰:“子思为曾子弟子,……《中庸》为子思所作,见于《史记》《汉书·艺文志》。……孟子之学出于子思,见《史记》。”子思《中庸》曰“国家将兴必有祯祥,国家将亡必有妖孽”,与孟子“五百年必有王者兴,其间必有名世者”反映的都是典型的星占术观念在作祟。《公孙丑下》开篇说“孟子曰:‘天时不如地利,地利不如人和。’”赵注将“天时”释作“时日、支干、五行、旺相、孤虚之属也”,朱熹解作“孤虚以方位言,如俗言向某方利,某方不利之类,王相指时日”,可谓得孟子真意!

四、《荀子》批判的思孟“五行”造自天道历数五行说

与孟子“五百年必有王者兴”相关的是《荀子·非十二子》对思孟学“五行”的批判:

略法先王而不知其统,犹然而材剧志大,闻见杂博。案往旧造说,谓之五行,甚僻违而无类,幽隐而无说,闭约而无解。案饰其辞而祇敬之,曰此真先君子之言也。子思唱之,孟轲和之。世俗之沟犹瞀儒嚾嚾然不知其所非也,遂受而传之,以为仲尼、子游为兹厚于后世,是则子思孟轲之罪也。

《荀子》此书无汉注,而唐杨倞之注以来对思孟“五行”论的由来多不得要领。荀子批判思孟时所曰“法先王”“谓五行”当依清代钱大昕、吴汝纶所解才触及本相,钱大昕《十驾斋养新录》卷十八曰:“方是时,老庄之言盛行,皆妄托于三皇,故特称后王以针砭荒唐谬悠之谈,非谓三代不足法也。”吴汝纶《读荀子一》曰:“当孙卿之世,吾意子思、孟子之儒必有索性道之解不得,遂流为微妙不测之论者,故以‘僻违闭约’非之。又其时邹衍之徒皆自托儒家,故《史记》以附孟子。卿与共处稷下,所谓‘闻见博杂,案往旧造说五行’者谓是类也。卿又言法后王,……则亦病邹衍之徒远推上古窈冥怪迂而为是说耳。所谓后王即三代之圣王也,岂尝缪于圣人哉!”俞樾《经课续编》卷三《率性之谓道解》认为孟子性善论来自子思“天命之谓性”,谓孟子论性实似道家,这亦涉及已明思孟有黄老化、神秘化的倾向。钱穆《先秦诸子考辨·孟子不列稷下考》有意论证孟子与齐稷下道家者无关,此为曲意辩护。孟子在齐时与齐稷下学的关系是抹不去的,《史记》《孟子》等记载明确。

《古史辨》第五册里范文澜《与颉刚论五行说的起源》一文亦得其要[9]640-648,范文澜亦如吴汝纶说邹衍与孟子有关,说孟子之术与邹衍之术近类,说“邹衍是孟子一派的儒者”,又引赵岐“逮至亡秦,焚灭经术,坑戮儒生,孟子徒党尽矣”及汉初立博士的多为荀子徒党而尤信方士之儒的汉文帝却特立《孟子》为博士等论证“这班五行先生是孟子的徒党”“文帝甚信方士式的儒生,也就是孟子的徒党”。范文澜虽未明原始“五行”概念的天道历数义[10],但却发现了《孟子》七篇“很看到些气运终始的痕迹”并进行了论证,并总结说:“孟子是神化五行说的创造者,邹衍是发扬光大五行说的老师父,《荀子·非十二子》篇所记是可信的。”可谓睿识!于此,杨向奎曾引《孟子》“天时”说以证明思孟“五行”实则信星象祥之类[11]3。思孟是喜谈神秘天道并努力将神秘天道与伦理观念结合起来加以敷衍贯通的,思孟著作《中庸》《孟子》的确能看到相关痕迹。《中庸》曰“国家将兴必有祯祥,国家将亡必有妖孽”;“舜其大孝也与,德为圣人,尊为天子,……故大德者必受命”。《孟子》曰“有天爵者,有人爵者,仁义忠信,乐善不倦,此天爵也”;“尧舜性者也,汤武反之也。……君子行法以俟命而已矣”;“尽其心者知其性也,知其性则知天矣,存其心养其性,所以事天也”;“五百年必有王者兴,其间必有名世者”。且孟子亦的确喜欢言遥远“先王”,今《孟子》七篇显见,《史记·孟子荀卿列传》亦称“孟轲乃述唐虞三代之德”,《史记·十二诸侯年表》称“及如荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒各往往捃摭《春秋》之文以著书”。

班固《汉书·艺文志》所录阴阳十六家二百四十九篇中列有“《孟子》一篇”,清沈钦韩《汉书疏证》《后汉书疏证》皆疑该孟子即五行家,但“《猛子闾昭》二十五卷”之“猛子”尚无据,该《孟子》一篇无法坐实非真孟子之说(或孟子弟子之说)。至于已佚的《孟子》外篇更难免有孟子学派之说了。东汉赵岐注《孟子》不注外篇或因外四篇着重谈了神秘性天道或遥远先王,故认作委托而删去不注。明顾炎武《日知录》,清冯云鹓《圣门十六子书》所汇《孟子》佚文或多数本在外篇,并且喜谈天道与先王仍显蛛丝马迹(章太炎《太炎文录初编·子思孟轲五行说》即疑孟子言五行在《外书》四篇)。而赵岐与以“天命谓天所命生人者也是谓性命,木神则仁,金神则义,火神则礼,水神则信,土神则知”注《中庸》“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”句的郑玄正属同代,皆汉献帝建安年间殁(公元200年前后,晚殁于班固约108年)。《艺文志》录《孟子》十一篇、《子思》二十三篇,赵岐、郑玄都当亲见《孟子》全本甚至《子思子》(今本《孟子外书》是伪书,清倪灿《宋史艺文志补》、周广业《孟子四考》等已断其为伪),赵删《孟子》外篇及郑注子思《中庸》恰恰反映了思孟学说有糅合伦理与玄秘天道的丰富内容;郑玄解说《中庸》“天命”多少已反映了思孟学派将德性与天命由原始五行天道论结合起来的思想学说倾向,就如郑玄注“五行”曰“行者言顺天行气”是据于该概念的本有思想内涵一样。

徐文珊《儒家和五行的关系》记钱穆在燕京大学讲课时说“《孟子》‘及时’的观念即为与五行通气的证据”[9]694,钱虽未明“五行”本指历数类,但此见亦睿。若《中庸》与子思的发生关系及子思与孟子的师承关系如旧说,以郑注《中庸》等观之,思孟学派正是创立人伦五德或五常以配天道五行的开山鼻祖;而邹衍之流不过是荀子指责的“世俗之沟犹瞀儒,嚾嚾然不知其所非也,遂受而传之”而已,邹衍变思孟天道化的五德五行说为五材五德五行说,不过是有过之而无不及的“始也滥耳”的以仁义、六亲为目标的伦理旨归而已。故康有为《万木草堂口说》曰:“邹衍最宏伟精微,终仁义其正。”司马迁《孟子荀卿列传》则评邹衍学说曰:“……其术皆此类也。然要其归,必止乎仁义节俭君臣上下六亲之施,始也滥耳。王公大人初见其术,惧然顾化,其后不能行之。”而汉董仲舒、刘向言阴阳、五行之“天道”论亦同然,其伦理之旨一也。

南怀瑾曾评《孟子荀卿列传》说:“在全文里,他(司马迁)说驺衍(邹衍)用阴阳玄妙的学术谈天说地。……其实驺衍这套学术,就是中国上古理论物理科学的内涵,也是上古科学的哲学内涵。……不过,以司马先生的观点看来,驺衍他的本意,也和孟子一样,深深感慨人类文化的危机,尤其当时国际间政治道德的衰落,社会风气的奢侈糜烂,他为了要有所贡献,希望改变时代,只好先推一套容易受人欢迎、接受的学术出来,玩弄一下。其实,他的本意,还是归乎人伦道义。……他那谈阴阳、说玄妙的学术,只是建立声望的方法而已,所谓‘始也滥耳’。”[12]11-12邹衍的“五德终始”理论不是天文天道理论,而恰是宗教与伦理性质的天道理论,是伦理化改造的五行天道论,是五材神秘化的天道变迁理论,它有南怀瑾说的“上古理论物理科学”或“上古科学”的渊源,但其自身并非是什么理论物理学或科学。

南怀瑾不明“五行”本义与天文学尤其上古天文学,故他对邹衍的评价未必正确。不过,南怀瑾对孟子、邹衍共同的伦理旨趣的理解恰是正确的,如果在这种伦理旨趣把握的基础上进一步与孟子、邹衍伦理化天道论构建的努力结合起来思考,则对“孟子—邹衍”思想学说把握或会更加真切,尤其是更能明了“孟子—邹衍”的五行论或五德论的天人体系或天人论架构。要之,孟、邹“五行”论是救世主义的,是“必止乎仁义节俭君臣上下六亲之施,始也滥耳”,而荀子谓之“甚僻违而无类,幽隐而无说,闭约而无解”,毕竟“荀卿嫉浊世之政,亡国乱君相属,不遂大道而营于巫祝,信祥,鄙儒小拘”(《史记·孟子荀卿列传》)。

注释

①侧重天文的考古学家冯时、何驽亦论及清华简《保训》“中”的问题,冯时相关论文有:《〈保训〉故事与地中之变迁》,《考古学报》2015年第2期;《祖槷考》,《考古》2014年第8期;《陶寺圭表及相关问题研究》,《考古学集刊》第19集,科学出版社2013年版;《见龙在田天下文明——从西水坡宗教遗存论到上古时代的天文与人文》,《濮阳职业技术学院学报》2012年第3期;《天文考古学与上古宇宙观》,《濮阳职业技术学院学报》2010年第4期。何驽论文有:《陶寺考古初显尧舜时代的“天下观”》,《中国社会科学报》2015年6月5日;《陶寺文化:中华文明之“中正”观缘起》,《中国社会科学报》2014年11月5日;《陶寺圭尺“中”与“中国”概念由来新探》,《三代考古》2011年第四辑;《“中”与“中国”由来》,《中国社会科学报》2010年5月18日;《陶寺圭尺补正》,《自然科学史研究》2011年第3期;《山西襄汾陶寺城址中期王级大墓ⅡM22 出土漆杆“圭尺”功能试探》,《自然科学史研究》2009年第3期。