跨文化视角下的绿松石与镶嵌礼仪饰品研究*

自从距今7000年前中原地区的贾湖遗址出土大量绿松石装饰品以来,黄河流域成为新石器时代到早期青铜时代绿松石装饰品及镶嵌品出土的主要区域。直到二里头遗址发现绿松石制作工坊和用于墓葬的大量绿松石镶嵌礼仪性祭祀品的出土,使得绿松石和镶嵌工艺成为当时上层社会替代传统玉器制品的又一个礼仪象征物而备受关注。不仅在中国,在中亚、中东、北美和中南美的古代文明中也盛行绿松石装饰品及镶嵌工艺,因此绿松石制品与镶嵌工艺在古代人类社会文明进程中的社会意义研究不仅限于古代中国,也是一个具有世界性的研究课题,值得从跨文化视角进行比较分析。本文仅以中南美洲和中东的埃及为例进行跨文化视角下的比较研究。

一、绿松石的自然特性与镶嵌工艺

绿松石是含铜的地表水与含铝和含磷的岩石相互化合作用之后的生成物,多与其他岩石共生,单纯的绿松石纯矿极少,其原石产地也很有限。世界范围内绿松石的产地包括伊朗、美国、俄罗斯、埃及和南美洲部分国家等,在国内的湖北、陕西、新疆、安徽等地也有相当的蕴藏量。而镶嵌工艺,系指把一种细小的粒状或片状的物体嵌入另一种大型物体上的装饰工艺。这种工艺的突出特点是使主体器物上的纹饰通过不同色彩来表现,使得整个物体呈现出浑然一体的复合性工艺。其与玉器雕刻神像的意义一样,只是在技术上是通过两种或多种不同物体的形状和色泽的配合而取得特有的视觉艺术效果,以此构成各种具有宗教意义的图案花纹,表达这种礼仪象征物包含的社会意义。绿松石因多是一些生长在沙石固化的石缝之间的薄而细小的原石块,很少有大型厚重的绿松石。这就使得绿松石无法用一般软玉制品那样的工艺来制作,其作品在早期也多是一些简单的小挂饰,之后发现的带有绿松石的装饰品也多以小而薄的石片与其他材料镶嵌而合成。绿松石的这种自然特性决定了它在制作技术上与镶嵌工艺的密切关系。又由于绿松石与其他石料共生,提纯量低,往往10 吨的矿石只可得到1 公斤左右的绿松石原石,因而它又是一种很珍贵的自然玉石,无论是在古代中国还是世界其他古国,绿松石或者绿松石镶嵌制品均被一些有权者阶层所控制,成为一种财富与权力的象征。

二、世界古代文明中发现的绿松石装饰品及镶嵌工艺

中亚、中东、北美和中南美也是古代绿松石的产地和使用盛行的地区,学者对这里的古代绿松石交易以及贸易路径有很多成熟的研究,这些研究成果可以为古代中国的绿松石研究提供一些具有比较有意义的素材。在古代波斯(Persia),绿松石曾经作为事实上的国家宝石流行过一千多年。不仅是装饰品,也用于马具、建筑用马赛克装饰,其后还将绿松石镶嵌在金制品上。

古代埃及也在很早就开始使用绿松石,其时代大致可以追溯到公元前4世纪的第1 王朝时期。他们习惯将绿松石用于金质指环、胸饰和项链中,其做法是首先将绿松石加工成珠子等形式,然后镶嵌于装饰品上,有时还会与玛瑙等宝石结合,后期则有与玻璃器镶嵌的例子。古埃及所使用的绿松石大多出产于西奈半岛(The Sinai Peninsula)西海岸的6座矿山,根据考古发掘证明这些矿山大致在5000年前就得到开采。此外还在矿山附近的女神殿柱子上发现了文字,根据文字的内容,古埃及人将这里的矿山所在地称作“绿色矿产大地”。根据文献记载,从公元前3200年的初期王朝时代到公元前15世纪中期图特摩斯(Thutmose)朝代的历代王朝都在这些矿山有开采活动,此后废弃。直到19世纪这些矿山遗址被再次发现。考古学家在挖掘埃及古墓时发现,埃及国王早在公元前5500年就已佩戴绿松石珠粒。最珍贵的绿松石饰品是发现于5000 多年前埃及皇后(Zer 皇后)的木乃伊手臂上戴的四只用绿松石镶嵌成的金手镯①。在古埃及著名图坦卡蒙王的黄金面具上,也使用了大量的绿松石镶嵌②。

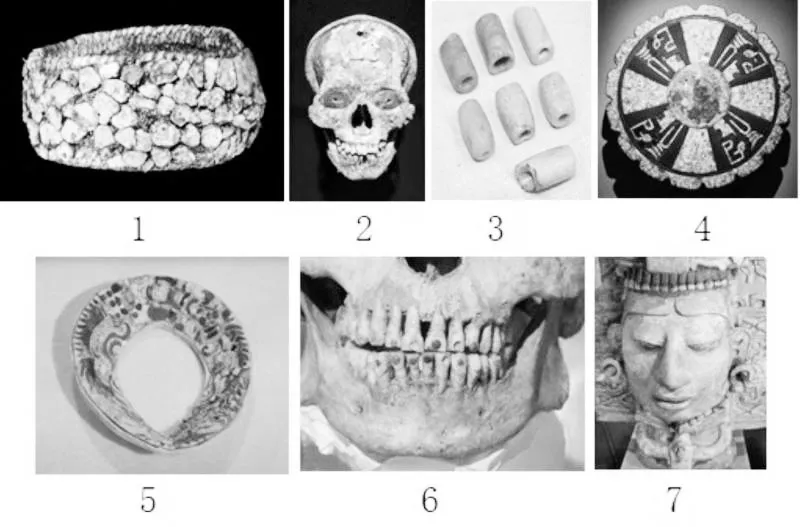

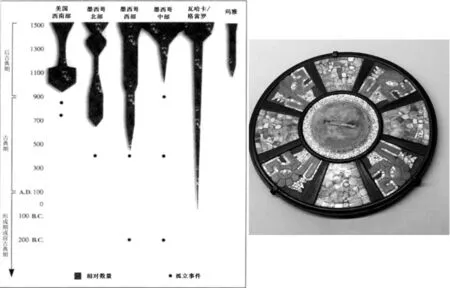

位于中南美洲的玛雅文明,是分布于现今墨西哥东南部、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和伯利兹等国一带的古老文明。其社会虽然一直处于没有金属的新石器时代,但是有着发达的文字系统,在天文、数学、农业和艺术等方面都有极高成就,同时在绿松石镶嵌工艺方面的成就也非常突出(见图1)。玛雅文化的编年分成前古典期(公元前1500年至公元250年)、古典期(250年至900年)及后古典期(900年至1500年),其中在公元3 至9世纪的鼎盛时期,除了使用大量翡翠硬玉作为权威礼仪装饰品外,还从后古典期开始使用大量绿松石以及镶嵌礼仪饰品用于礼仪活动的祭祀物品和社会上层人物的身份象征,以及被一般平民所喜爱当作圣石以佩戴③。根据Harbottle 等人(Harbottle and Weigand 1992)的研究,绿松石装饰品以及镶嵌技术在中南美洲的流行是从公元900年的后古典时期开始的而且很普遍。而最早出现绿松石及镶嵌饰品是从公元100年左右的瓦哈卡和格雷罗开始的,此后在公元500年古典期的墨西哥西部和北部盛行。在公元900年至1100年时,美国西南部,墨西哥中部等玛雅文化分布区也普遍流行,使得绿松石及其镶嵌饰品遍布整个中南美洲地区,成为这一地区流行一时的装饰礼仪品④。

被认为是库茨曼国王(King K’utz Chman)的陵墓位于危地马拉西南部的塔卡利克阿巴杰(Tak’alik Ab’aj),据信库茨曼是公元前700年左右在位的。分布于危地马拉的玛雅文明,在公元250年到800年间蓬勃发展,从现代的洪都拉斯延伸到墨西哥中部。公元前400年左右,奥尔梅克帝国开始衰落,而玛雅文明的数量不断增加,并夺取了贸易路线的控制权。佛罗里达大学考古学家苏珊·吉莱斯皮(Susan Gillespie)认为在塔卡利克阿巴杰附近区域存在奥尔梅克帝国(OLMEC)的影响,因为它靠近一个翡翠矿产地,这一发现可以为早期的技术和贸易提供线索,玛雅人认为这种翡翠与绿松石一样具有神圣的属性⑤。 Hueco Mountains near El Paso sheltered 是中南美发现最早的具有宗教祭祀性质的遗址⑥。这里也发现了用绿松石片镶嵌在植物编织的腕饰上的手镯饰品,因此绿色翡翠与绿松石都曾是玛雅文化上层社会奢侈品交流圈流行的主要礼仪宗教产品,突显这两种绿色矿石在中南美洲具有的特殊意义。

图1 美洲地区出土的绿松石镶嵌和翡翠镶嵌饰(1.Photo by Milton Bell. 转引自“Prehistoric Texas Main”;2.作者拍于大英博物馆;3、7.Yucatan墓葬出土的绿松石珠和佩戴图像,转引自“GUATEMALA,NORTH AMERICA,WORLD”;4.转引自The Quai Branly Museum,Paris.Photograph is a public domain image by Jebulon;5、6.作者2017年拍摄于洪都拉斯历史博物馆)

从北美西南部到南美的太平洋海岸是一系列由花岗斑岩、石英斑岩和石英绿闪岩等半深成岩岩体中形成的斑岩铜矿床,这种成因与伊朗高原相同。根据考古学家的研究,中南美各地的古代文明之所以可以在这些自然条件很严酷的环境中生存并繁荣,都可能与以绿松石流通而形成的长达数千里的信息网以及通商网的发达有密切的关系⑦。美洲的原住民、中南美的古代文明都崇拜太阳神,他们把象征白昼青空颜色的绿松石用于神殿,以此期待绿松石的神力能驱除恶魔,取得成功。根据考古发掘资料,美洲西南部各地采掘的绿松石优先集聚在新墨西哥州和切克溪谷,并在9世纪之际形成研磨加工据点,再由此地分别流通到中美和南美各地,因为在这个集聚地发现了大量用于制作绿松石的粗糙工具。还有一些迹象表明,他们不仅是以敲碎母岩的方式取得绿松石,还以火烧母岩加热,然后加水碎岩的方法来取得绿松石。在这个绿松石加工地共发现了约10万吨的残石以及相关物品,可以想象当时所消耗的巨大的劳动力⑧。

对美国西南部和墨西哥北部的史前居民来说,绿松石虽不是日常生活的必需品,但却是一种具有特殊意义的装饰礼仪品。在查科峡谷发掘的第一个遗址普韦布洛博尼托(Pueblo Bonito)的两处墓葬中,发现了56000 多块绿松石,与美国西南部从公元900年到1150年的其他遗址相比,查科峡谷的遗址中发现了更多的绿松石。它可能与长途贸易有关,但其主要功能是区域文化内各种仪式活动的必需品。这些绿松石在查科文化序列早期的遗址中就有发现,也在一些仪式性活动中使用,因此从年代上可以追溯到查科时代。比如在美西南部,古代普韦布洛人用专门指定的洞穴来举行与特定季节和活动有关的仪式⑨。在仪式洞穴发现的祭祀品除了绿松石、贝壳和黑曜石的装饰品外,还有祈祷棒和长矛。从这些遗物判断这个仪式洞穴可能开始于2000年前,是美西南地区最早用作神龛的地方之一。

12世纪生活在墨西哥中部高原的阿兹特克(The Aztecs)族人多在假面具、刀的柄部镶嵌绿松石,其目的是用以刺激人的视觉。同时这些绿松石也用于马赛克装饰,并且与金、水晶、孔雀石、黑玉、珊瑚以及贝壳一起镶嵌。而用于绿松石镶嵌的接合材料有天然树脂、天然沥青等种类。主体材料则有木质、骨质和贝壳质等。与阿兹特克人一样,当地其他的一些民族也都把绿松石作为护符而重用,这些民族也多在雕刻品上将绿松石以马赛克形式用于镶嵌。此外这些民族之间也流行制作扁圆形珠子和自由形的挂坠。古老的阿兹特克人和米斯特克人还会用这种宝石制作臂章、鼻塞,甚至是镶嵌装饰品、仪式盾牌以及双头蛇雕像。一个多世纪以来,考古学家一直在探索这些装饰品中所使用的绿松石的产地,因为中美洲地区没有发现开采绿松石矿的痕迹。一些学者通过对比在该地区发现的绿松石文物以及在美国西南部数千英里以外的古文明绿松石矿区的绿松石后认为:这些绿松石可能是通过长距离贸易得来的⑨⑩。但是,最近又有了新的研究成果,利用绿松石矿床含有独特的,取决于周围岩石的同位素特征,通过对阿兹特克人和米斯特克人的43块绿松石镶嵌片中的铅(Pb)和锶(Sr)的同位素比例进行分析发现,他们所有的绿松石并不是来自美国西南部的矿区,而来自中美洲地区[11]。但是这也引起了诸多人的质疑,因为早在16世纪西班牙入侵之前,中美洲和西南美洲的文化之间就有广泛的接触[12]。

以上分析显示,绿松石装饰品和镶嵌工艺曾经是世界多个古老文明都很重视的自然宝石和奢侈品原材料的首选。他们因为各种文化背景和愿望对这种绿色装饰品寄予了不同文化的、宗教的和审美的意义,而绿松石与镶嵌工艺也承担着这些不同人群与古老文明所赋予的信仰寄托,或者是与社会政治体制相关联的具有权威意义的象征。

三、中国新石器时代晚期到早期青铜时代的绿松石装饰品及镶嵌工艺

绿松石装饰品在中国的出现大概始于公元前7000年左右的新石器时代早期。考古发掘资料显示迄今发现最早的绿松石装饰品是裴李岗文化的出土物。根据陈星灿的研究,分布于河南中部地区的裴李岗文化5个遗址中均发现了带孔的,呈不同形状的绿松石坠饰,这些坠饰大多出土于墓葬,一些有明确出土位置的坠饰,多在墓主人的颈肩部、头部、耳部、腹部以及牙齿部。这五个遗址共出土了约68件,其中74.08%出土于墓葬,灰坑与地层出土物各占12.96%,暗示着绿松石作为装饰品或习俗的功能性更强一些[1]57-73,[2]。这种仅以简单的挂坠为特征的绿松石装饰品一直持续到仰韶文化中期,但是考古资料显示在中原地区仰韶文化遗址中出土的绿松石装饰品数量很不平衡。一些遗址集中出土较多,比如河南省南部的下王岗遗址、陕西省南部的龙岗寺遗址,且大多数仅为一些简单的挂饰。而另一些遗址则仅发现1至2件,比如河北省易县的北福地遗址[3]156,彩板十三。大多遗址则完全没有发现。

对河南境内从新石器时代到早期青铜时代出土玉器种类的数量比的研究结果显示[4],从新石器时代到二里头文化时期,玉类装饰品以绿松石为主,但是到商代以后则变化为以透闪石为主。具体的分布比例是:在新石器时代绿松石占到60%以上,二里头文化时期减少到30%,商代以后仅有4%,到了春秋战国时期又有所增加,其比例为25%。出土绿松石最多的遗址分别是裴李岗文化时期的贾湖遗址、仰韶文化时期的下王岗遗址和二里头文化时期的二里头遗址。绿松石产地分析结果显示贾湖与下王岗遗址出土绿松石的化学成分与氧化物相同。虽然还不能确定他们的产地,但是它们分别属于纯正绿松石以及“绿松石—铁绿松石”和“绿松石—锌绿松石”类矿类。二里头遗址发现大量绿松石镶嵌礼仪品之前,在黄河上游的齐家文化、四坝文化,中游的山西陶寺文化和下游的山东地区也都发现了多种形式的绿松石镶嵌装饰品和礼仪性饰品随葬于大中型贵族墓葬,显示无论是在绿松石的使用习俗上还是镶嵌技术上均已经达到了一个非常成熟的时期(见图2)[5]296-326。

图2 山西下靳陶寺文化墓地(左)、青海宗日遗址(中)和甘肃四坝文化(右)出土的绿松石镶嵌品

图3 二里头遗址(1至3),甘肃天水(4)和三星堆(5)出土的绿松石铜牌饰

图4 二里头遗址2002M3出土的绿松石镶嵌龙形器

二里头文化是中国早期青铜时代的代表,而二里头遗址不仅代表中国第一个王朝国家的产生,还是第一个王朝国家的中心所在地。根据学者的研究,二里头文化装饰品中,绿松石装饰品是唯一贯穿整个二里头文化的玉器种类,有坠饰、串珠等,但是大部分还是镶嵌品(见图3、图4)。而二里头第3期共发现了980件绿松石饰品,另外还在VIKM3 中发现了一片排列整齐的绿松石片,其尺寸长25cm、宽6cm。除了发现的3件镶嵌绿松石的铜牌饰外,二里头第3期还发现了5件镶嵌绿松石的圆形铜器,用途不明。VKM4:2 在圆形器的周边镶嵌了61块绿松石片,排列均匀,似钟表刻度,中间镶嵌两圈十字形绿松石片,每周13个,正面填有6层粗细不同的纺织品,直径17cm。VIKM3:16 四周镶嵌绿松石片,厚约0.1cm,直径11.6cm。VIKM3:17 较小,由两铜片黏合而成,中间夹有绿松石片,直径10.3cm,厚0.2 至0.3cm。80YLⅢM4 还出土了一件镶嵌绿松石的尖状器。第4期在84YLⅣM6 共出土了150 枚绿松石片,原来应该是附着在有机物上的镶嵌片[6]249-277。因此就二里头遗址来看,除了常见的绿松石装饰品外,特别引人注目的就是绿松石镶嵌,其数量之多非常值得关注。整个二里头文化1 至4期共发现了10 余件绿松石镶嵌。还有许多绿松石嵌片没有计算在内[7][8]275-354。

而在2003年发现了绿松石龙形镶嵌画之后,还发现了面积大约有1000 平方米的有大量绿松石废料的e 绿松石制作作坊[9]。这些考古资料使得学者开始关注绿松石,以及它的独特镶嵌工艺。除了二里头遗址之外,还在甘肃天水发现了一件镶嵌有绿松石的铜牌饰,现藏于甘肃天水博物馆,长15cm、宽10cm,眼上为羊首纹[10][11]。而四川广汉三星堆高骈出土的铜牌,长12.3cm、宽5cm,表面布满几何形纹饰。四川广汉三星堆真武出土的铜镶绿松石牌饰,长13.8cm、宽5.2cm。这两件形状与风格与二里头遗址出土的同类器非常形似[12]。

根据一些学者的研究,镶嵌和粘接青铜器的制作方法,应该是先铸好铜片,而后在铜片上凿出凹槽,再进行镶嵌。即首先在青铜器上先铸成阴刻纹饰,然后依照纹饰的规格,将绿松石裁割成各种合适的形状,再用树胶—漆—沥青或者动物胶当作黏合剂,粘在器表的阴刻纹饰上。绿松石嵌于器表后,再以错石加以打磨使之平滑。二里头文化时期,被用来镶嵌的绿松石都磨得小而薄,其厚度大致在0.5cm,这种加工需要较高的玉石加工技术。因此镶嵌绿松石铜牌饰的出现,使青铜与镶嵌从其他制铜和制玉工艺中分离出来,成为一门独立工艺技术——青铜镶嵌复合工艺,并成为晚期青铜时代流行的复合错金银镶嵌工艺之先河。直到殷墟文化时期,绿松石镶嵌也曾经在商王朝国家上层社会奢侈品交流体系中具有重要意义。

四、跨文化视角下绿松石及镶嵌饰品的比较分析

考察世界古代文明的装饰和礼仪品,如果说使用玉器的地区和族群主要有东亚地区的中国古代文明、中美洲地区的古印第安人以及新西兰一带的毛利人这样形成环太平洋地区著名的三大玉文化板块的话[13],那么绿松石以及镶嵌饰品的分布则跨越东亚、中亚、中东、北美和中南美,在世界多个古代文明发源地都有出现(见图5)。在中南美洲,绿松石开始制作于前古典期的中期,在后古典期兴盛并流行于整个中南美洲。而在前古典期之前的玛雅文化流行翡翠玉器装饰品,并在此后与绿松石一起成为整个玛雅上层社会流行的装饰礼仪器。玛雅文化使用翡翠与绿松石装饰品,与中国公元前7000年在裴李岗文化中发现绿松石在时代上相比晚很多,即使与埃及公元前5500年使用绿松石的年代相比,中国使用绿松石的年代也要早上1500年,因此中国古代文明是使用绿松石装饰品最早的地区。从功能上来看,中国绿松石在出现之初,以简单的挂饰、扁圆珠子等装饰品为主,但是随后不仅在地域上发生变化,其功能与制作技术也变得复杂多样。先是绿松石镶嵌制品从黄河上游地区开始出现,其后盛行于黄河中下游地区以及长江下游地区。而早期青铜时代随着青铜冶炼技术以及青铜容器受中原王朝上层社会的青睐,铜矿开采以及冶炼技术的提高,用于上层社会的礼仪制品也从传统玉石礼仪器转变为青铜容器以及与铜、骨和玉器为主体材料的绿松石镶嵌制品。这一点是中华文明的独创,也是绿松石镶嵌在主体材质上与欧洲、中东的埃及地区流行以金银为主体材质镶嵌,以及中美洲的玛雅文化流行贝类和石质为主体材质镶嵌的最大差异。

图5 美洲不同地域出土的绿松石历时性变化与绿松石镶嵌圆形牌饰(引自Harbottle and Weigand 1992 与Museum exhibitions Pavilion)

如果说这只是技术与材质上的差异的话,那么使用绿松石以及镶嵌饰品在这些不同古代文明中的社会意义才是跨文化视角下最重要的比较元素。在埃及,绿松石也是一种权力和地位的象征,与陶寺文化、山东龙山文化和二里头文化一样,埃及人将绿松石做成各种各样的装饰,凸显着主人的身份,被用以显示王权的显赫与威严。如果说陶寺墓地中高等级墓葬主人佩戴绿松石镶嵌的腕饰与复合型华丽的头饰与5000 多年前埃及皇后(Zer 皇后)的木乃伊手臂上戴的四只用绿松石镶嵌成的金手镯一样,还具有身份与装饰意义的话,那么二里头文化的贵族墓葬随葬青铜器镶嵌的铜牌饰和大型龙形镶嵌器已经完全脱离装饰功能,更是彰显墓主人社会地位与权威的礼仪象征物。与古埃及图坦卡蒙国王墓中的王冠上镶嵌着绿松石,还有镶嵌绿松石的头饰、面具、胸饰以及甲胄等一样,显示绿松石被赋予了更为广泛的社会意义和宗教神性,发挥着具有权利象征的重要作用。

在古波斯的历史中,绿松石被认为是具有神秘色彩的避邪之物,常被做成护身符。而在中美洲的古代印第安人则把绿松石当作圣石,认为佩戴绿松石饰品可以得到神灵的护佑,也能给远征的人带来吉祥和好运。阿兹特克人(Aztecs)作为墨西哥古代文明中很重要的一个角色,他们推崇献祭文化,所以多把绿松石镶嵌在一些祭祀用品上,这些用品包括绿松石镶嵌人面、双头龙形器(见图6)等。除了这些献祭形礼仪祭品外,他们还用绿松石和翡翠制作吊坠、珠子、镶嵌手镯和头饰等装饰品[13]。在洪都拉斯的玛雅文化中还发现大量将翡翠或者绿松石镶嵌在大型扇贝上,组成富有寓意的镶嵌图案。也有将翡翠镶嵌在人的上门齿上以彰显其社会地位的与众不同。由此可以看出,绿松石因为其独特的色彩成为一些崇拜绿色的古代文明青睐的宝石,也因为镶嵌工艺使得绿松石可以与其他材质相结合勾画出单一材质奢侈品无法达到的色彩搭配构图特有的效果,因而成为有权者阶层表达权威与强调社会分层的物化表现和象征物。也显示着绿松石作为装饰礼仪物品具有的世界性和文化认同的普遍性。

图6 大英博物馆藏绿松石双头龙形器(引自大英博物馆官网)

注释

①ヤマミール.マレク著,近籐二郎訳:《世界の美術.エジプト美術》,岩波書店2001年版。②イアン.ジョーとボール.ニュルソン著,内田杉彦訳:《大英博物館古代エジプト百科辞典》,原書房1995年版。③蒋祖棣:《玛雅与古代中国——考古学文化的比较研究》,中国社会科学出版社1993年版。④Phil C. Weig,Garman Harbottle:The Role of Turquoises in the Ancient Mesoamerican Trade Structure,Chapter 6 of book The American Southwest and Mesoamerica: Systems of Prehistoric Exchange(edited by Jonathon E. Ericson,Timothy G. Baugh),pp159-177,1993;Frances Joan Mathien:The Organization of Turquoise Production and Consumption by the Prehistoric Chacoans,America Antiquity Vol. 66,No. 1(2001),pp103-118。⑤Archaeology World Team:Grave of the king who laid foundations for Mayan civilization in 700 B. C. unearthed,Websit“ARCHAEOLOGY WORD”(https://archaeology-world.om/) ,June 1 2020。⑥Ceremonial Cave,Site Map on Website “Texas BeyondHistor(https://texasbeyondhi story.net/ceremonial/index.html) 。⑦Sharon Hull,Mostafa Fayek,F.Joan Mathien, Heidi Roberts:Turquoise trade of the Ancestral Puebloan:Chaco and Beyond,Journal of Archaeological Science,Vol. 45(2014),pp187-195。⑧Thomas Stollner, Markus Reindel, Guntram Gassman,Benedikt Grafingholt and Johny Isla Guadrado:Precolumbian raw-material exploitation in southern Peru-Structures and perspectives,Chungara,Revista de Antroplogia Chilena,Vol.45,No.1(2003),pp105-129。⑨Frances Joan Mathien:The organization of Turquoise Production and Consumption by the Prehistoric Chacoans,American Antiquity Vol. 66,No. 1(2001),pp103-118.⑩李延祥、先怡衡:《美国古代绿松石示踪研究》,《文物保护与 考 古 科 学》2015年 第27卷 第2期。[11] Sharon Hull,Mostafa Fayek,JCH King,M Carocci,C Cartwright,C McEwan,R Stacey:Cracking the code of pre-Columbian turquoise trade networks and procurement strategies,Turquoise in Mexico and North America: science,conservation,culture and collections pp29-40,Publisher:Archetype Publications in Association with the British Museum London,2012。 [12] Sharon Hull,Mostafa Fayek,Frances Joan Mathien,Phillip Shelley,Kathy Roler Durand:A new approach to determining the geological provenance of turquoise artifacts using hydrogen and copper stable isotopes,Journal of Archaeological Science,Vol. 35 (2008) ,pp1355-1369。 [13] Karl A. Taube:The symbolism of turquoise in ancient Mesoamerica,Turquoise in Mexico and North America:science,conservation,culture and collections(Edited by J.C.H. King, ed),pp117-134,Publisher:Archetype Publications in association with the British Museum,2012。