完善高校内部治理结构:制度体系与现实情境

王文杰

[摘要] 在建立和完善中國特色现代大学制度的话语体系下,政府与高校双方基于共同的组织愿景积极完善高校内部治理结构。政府颁布了一系列文件,为高校构建了“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构的基础性政策框架。制度整合组织行为,高校在政府配给的政策框架内,完成了内部治理基本制度的设计。现行制度体系在现实情境中,出现了权力配置失衡、行政化色彩浓厚等一些引发各方关注的问题,与现代大学制度精神相悖。问题的产生既与高校是二元权力结构的组织相关,也与决策制度设计时,校内不同类型和层级的利益相关者如何参与治理的具体制度设计不完善等相连。完善高校内部治理结构,仍需继续深入审视政府与高校的关系,为高校预留更多的“自主”空间,同时也要求各方以制度体系为基础,从制度、组织、运行、评价等多个维度来整体性考量。

[关键词]高校内部治理;制度体系;大学制度;高等教育

[中图分类号] G647[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2020)04-0069-09

自2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《规划纲要》)颁布至今已整整10年,作为进入21世纪国家的第一个教育改革和发展规划,《规划纲要》是指导过去10年并影响未来教育改革发展的纲领性文件。《规划纲要》提出建立和完善中国特色现代大学制度,完善高校治理结构,这一任务落实怎样、目标实现如何,值得业内认真回顾和反思。治理结构是一个整体性的框架[1],与大学制度紧密相连,制度是治理结构的重要内容,并为治理结构设计提供依据。本文旨在考察2010年以来随着政校关系情境的变化,政府出台的关于大学内部治理结构安排的政策框架,以及在政府政策框架塑造下,高校为完善内部治理所做出的相应制度安排,审视制度体系在现实情境中实践中存在的问题及背后的成因,并基于共同组织愿景对问题解决提出建议。

一、2010年以来高校内部治理结构之制度体系与特征

新中国成立后,我国高校内部管理体制“既没有继承中国古代高等教育机构的体制,也没有延续国民政府时期的大学制度,而是完全由当时的政治环境造成的”[2],70多年来,随着国家政治、经济、社会和文化形势的发展变化,高校内部管理体制也随之发生变化,先后经历了“校长负责制”“党委领导下的校务委员会负责制”、新的“校长负责制”等几个阶段,到1989年的“党委领导下的校长负责制”,高校内部管理体制基本稳定下来,并不断得到强化,内容不断得到丰富和阐释。进入21世纪,政府与高校关系情境持续变化,从2010年《规划纲要》颁布后的改革实践看,高校与政府关系和此前相较,更加开放、民主,高校与政府越来越趋向于围绕高校学术组织功能的实现来调整双方关系。

随着情境变化,党和国家对高等教育管理的理念得到不断丰富和强化,有几个方面比较显著:一是强调高等教育的政治属性,将立德树人作为教育的根本任务,教育要为党育人、为国育才,强化教育的社会主义属性,进而强化党对高校工作的领导;二是强调扩大高校的办学自主权,《中华人民共和国高等教育法》(以下简称《高等教育法》)以法律形式承认高校的法人地位。2010年以来,党和政府各类高等教育相关体制机制改革的文件中,对进一步“扩大高校办学自主权”多有提及;三是重视教授在学术事务管理中的参与权和决策权,提出要积极探索“教授治学”的有效途径,实际上是对高校的学术组织特征有了越来越清晰的认知,要按教育规律来治理学校内部事务;四是强调民主管理,要科学决策、民主决策,明确要依法保障教职工参与学校民主管理和监督。

理念要变成持续稳定的行动首先就要转化为制度,再用制度来为行动提供稳定的框架。2010年以来,政府持续为高校进行制度供给,用制度来为高校设计内部治理结构。2011年教育部颁布了《学校教职工代表大会规定》,2014年国务院颁布了《关于加强教师队伍建设的意见》,中共中央办公厅颁布了《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》,教育部颁布了《高等学校学术委员会规程》,2017年中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了《关于深化教育体制机制改革的意见》,教育部等五部门颁布《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》,2018年中共中央、国务院颁布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,同年全国人大修订《高等教育法》。从上述政策文本看,政府关于高校内部治理的政策框架越来越清晰,即围绕高校内部的政治权力、行政权力、学术权力、民主权力进行制度框架设计。政策框架强化了党对学校工作的全面领导,是领导核心;支持校长依法独立行使权力;尊重教授在学术事务上的话语权与参与决策;为教职员工参与民主管理和监督提供渠道。进而将我国高校内部治理结构的静态样式呈现为:党委领导、校长负责、教授治学、师生参与民主管理的样态。

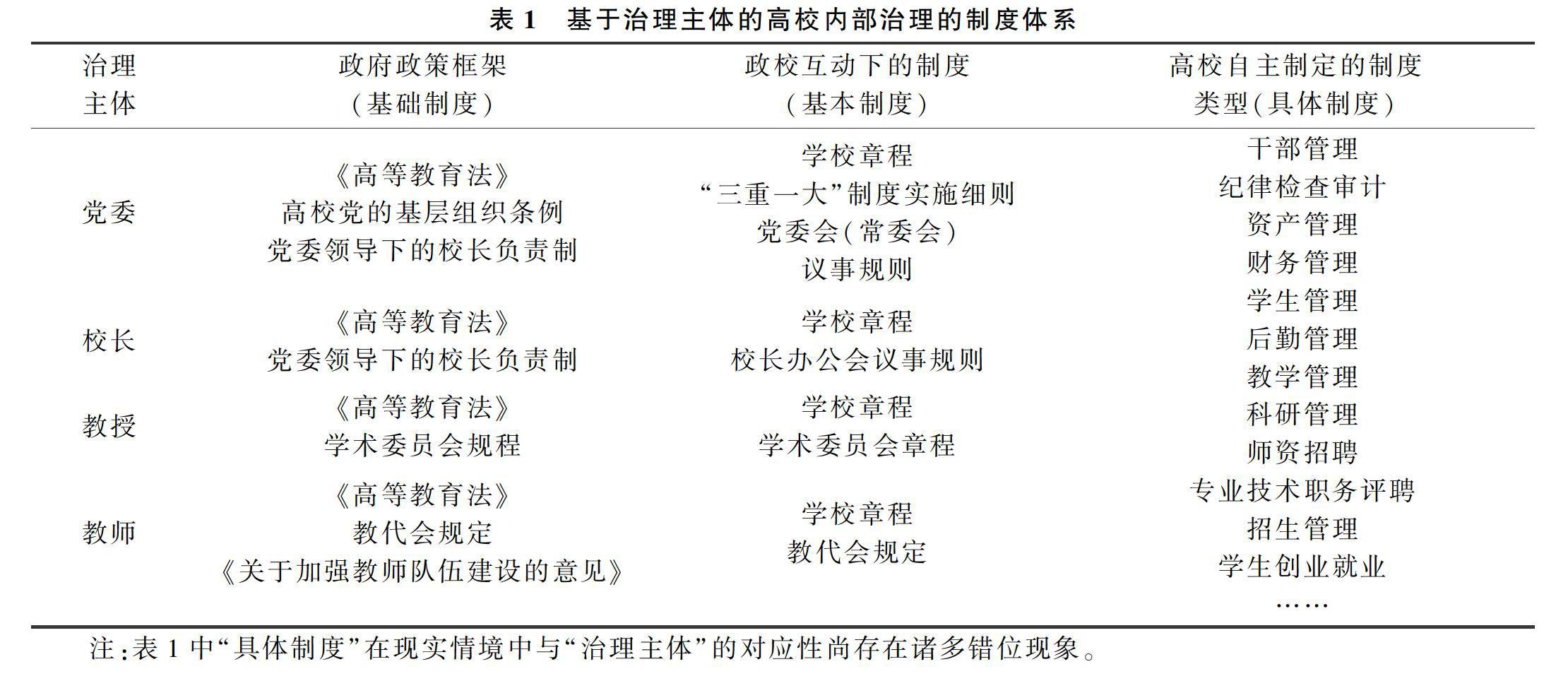

政府的政策为高校内部治理提供了上层的“制度嵌套”,成为高校进行内部治理制度体系进一步设计的前提框架。高校在政府政策框架内继续制定和完善内部制度,这一过程往往也有政府部门的深度参与。主要体现在编制本校的大学章程并经省级教育主管部门核准,制定落实“三重一大”制度实施细则,制订党委领导下的校长负责制实施细则,以及学校党委会、常委会、校长办公会的议事规则,制订学术委员会章程以及教职工代表大会规定等等,这些内部治理的基本制度安排,都是围绕着高校内部不同事务进行管理和决策的参与主体、决策规则、决策程序等设计的。在政府提供的基础制度框架下,高校在政府部门的参与下,完成基本治理制度设计。高校在具体的办学实践中,要针对方方面面的工作,制定一系列具体制度来规范组织成员行为。基础制度、基本制度、具体制度,共同构成了大学内部治理的制度体系(表1)。

综上,在政府与高校的互动中,在高校内部形成了党委领导、校长负责、教授治学、教师参与民主管理的治理结构,这一结构的治理主体明确,相应的制度设计齐整。显示出以下显著特征:

一是高校内部治理结构由政府主导设计。高校现有治理结构是外部力量驱动而非高校自生的,整个过程中,政府主导的特征十分明显。政府主导高校内部治理的基础制度设计,与我国社会对大学的合法性基础的认识紧密相关。我国近现代大学是在清末民初的特殊历史时期,由政府直接创办的,服务于国家救亡图存的目标。自那时起至今,我国的公办高校一直由政府进行资源配置,任命主要领导,并对相关事项进行管理。整个社会对大学合法性的认识多是“政治论”的,即认为大学是公共服务机构,要服从于具体的社会目标、政治目标和经济目标,“知识要为现实服务,但在大学与社会互动的过程中,为谁服务、如何服务等价值问题必然会贯穿其中。谁控制了大学的经济命脉,大学自然 (中)表题 为谁服务。”[3]由此,政府主导高校内部治理结构的设计似乎自然而然。

二是高校完成了落实国家政策“目的”的“手段”选择。从决策理论视角看,国家政策明确了决策的“目的”,高等学校需要选择适当的“手段”来整合行为、实现“目的”。“管理的道德前提可以称为‘法定政策,最高管理层制定的广泛的非道德的规章可以称为‘管理政策,而其他规章就称为‘工作政策。”[4]63据此,国家政策对于事实性因素(手段),除提出原则性意见外,具体的操作手段还是需要办学主体,即不同类型、不同层次的高校根据自身实际,积极制定细则,体现出治理的主体性。在教育行政管理部门和地方党委政府的指导和要求下,各高校相应制订了党委领导下的校长负责制实施细则等制度,成为落实政策“目标”的“手段”,从形式上看,高校为实现国家政策“目标”,完成了“手段”选择。

三是高校内部确立了集体决策制度。首先,高校要贯彻落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用,必须经集体讨论做出决定”的有关要求,都制定了“三重一大”制度实施细则,明确了“重”和“大”的具体内容,坚持民主集中制,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的会议组织原则,以及实施监督和责任追究的条款。其次,党委会、常委会都明确实行民主集中制,坚持集体领导与个人分工负责相结合的制度,明确了议事范围、会议组织形式、议事程序、决策执行、会议纪律等。校长办公会在议事程序上明确会议主持人要在广泛听取与会人员意见的基础上,对讨论研究的事项做出决定,对重要问题意见分歧较大时,可暂缓做出决定,在充分调研和沟通之后,再重新提交会议讨论。同时一般高校在前述决策制度中也明确规定,凡是依照有关规定应提交学校教代会、学术委员会审议或论证的重要事项,要履行相关程序。从制度文本看,高校建立了集体决策机制,并在一定程度上明确了决策机制,有利于提高效率。

四是高校内部治理以“共同治理”为目标,但现有制度多是决策顶点的规则,各类型和层次主体参与治理的具体制度仍不完备。2010年以来,我国高等教育领域关于完善高校内部治理结构制度建设的目标是建立“共同治理”的样态,通过“共同治理”达到“善治”目标。政府与高校之间、高校领导层与校内其他利益相关群体之间,旨在通过制度设计来厘清责权,关系情境由封闭走向开放,由“管理”向“管理+治理”变迁,由强调基于职位的权力,向同时强调基于业务的权威并重转变,参与决策的主体范围也相应随之扩大。从外部政策通过提供决策的价值来影响高校的行为角度看,高校现阶段的内部决策制度设计和决策实践建立起了集体决策制度,利益相关者参与决策在价值导向上也被提及,但总体来看,仍然只是阶段性地、在某个特定层次上实现了价值目标,距离利益相关者广泛、科学、有效地参与决策的民主管理目标还有较大差距,高校现有决策制度实质上是对决策顶点的具体操作规则的约定,决策权向上集中。

大学制度体系分为基础制度、基本制度和具体制度(李立国,2018年)[5],政府的政策框架解决的是基础制度,高校在政府有关部门指导及参与下制订的议事规则、章程等是基本制度,党委会、常委会、校长办公会、学术委员会的议事规则或章程,是决策到即将形成前(决策顶点)“拍板”的规则,此时的决策主体已经很少,一般是学校党委班子、常委、校领导班子成员或学术委员会委员。但在这些机构“拍板”前,决策从目标确定、备选方案到最终方案选择,其中涉及价值判断、行为手段的理性等,在“具体制度”层面还远不健全。有的“具体制度”还多与前二者的“共同治理”精神内涵相脱节,教授、教师参与内部事务治理并没有操作性强的制度设计,多是凭借相关的行政管理部门加上决策“集体”来决策,其理性的限度必然会大打折扣,甚至出现脱离实际的情况,而决策的落实对组织成员来说具有强制性,這必然会导致行为与组织目标的偏离。从决策参与来看,现行制度下的集体决策不等于民主决策,利益相关者参与决策仍然没有可操作性的制度给予保障,参与治理的权限多停在象征性、框架性的层面,缺乏精神意旨相通的、可操作性强的“具体制度”。

五是在高校现实情境下权力配置不当现象引发关注。在高等教育界对中国特色现代大学制度的理解已有共识,其核心是在国家的宏观调控政策指导下,大学面向社会,依法自主办学,实行民主管理。完善高校的内部治理结构,主要的治理主体明确(党委、校长、教授、教师)、相应的制度齐整,从形式上看,似乎已经十分完善,但“制度是死的,人却是活的”,制度的目标是“秩序”,活力在情境,制度是否有效要将制度放在组织的行动场域去观察[6]。我国高校内部治理之所以成为高等教育管理实践者以及高等教育研究者的一个研究热点,一个非常重要的原因就是在现实情境中,在现有的制度体系下,高校内部治理仍然存在诸多问题。综合目前研究的结论,一个基本的共识是现有治理结构在实际情境中出现了政治权力、行政权力、学术权力、民主权力配置不当问题,高校内部治理行政化色彩浓厚,学术权力被行政权力“侵占”现象普遍,有的学者概括这四种权力中,政治权力和行政权力泛化、强化,学术权力弱化,民主权力虚化,问题的具体表现在众多学者的研究中都曾做过阐述,本文在此不再赘述。总之,高校内部治理在现实情境中出现了许多和制度设计初衷相悖的现象和问题,教育在国家治理中远期目标的实现引发各界隐忧。

二、现实情境问题之成因审视

前文所述现实情境中存在的问题,其成因是多方面的,并可以从多个视角进行讨论,在此,笔者拟从组织以及决策理论视角对产生这些问题的背后原因做一些审视。

(一)组织理论视角

我国的高校是典型的集“科层组织”与“专业组织”特征于一身的组织。一方面,从马克斯·韦伯关于科层管理理论的观点来看,科层组织的一些特征在几乎所有的正式组织都会有所体现。高校组织与科层组织有诸多相同特征:内设机构纵向分层、横向分工,运行以责任制为基础、以权力为核心,强调遵守纪律和服从,体现专业化、理性化和效率原则。因为有了权威进行协调才能够提高效率和促进组织目标的实现,但同时科层管理模式也引发了众多批评,如科层管理将人视为工具,不关注人的情感,会导致组织士气低下,权威等级体系虽然能够促进协调,但也会带来沟通失真和沟通障碍,且对严格遵守规章制度的过度关注会引发僵化甚至是目标错置等。另一方面,高校是学术共同体,有专业组织的显著特征,詹姆斯·G·马奇和约翰·P·奥尔森认为教育组织处于“有组织无政府的状态”,卡尔·E·韦克和霍华德·E·奥尔德里奇认为专业组织的各种要素或子系统经常松散地联系在一起,而教育组织是松散耦合系统的最好例证,作为专业组织,高校内部的各个学院、学科、教研室等各有各的目标,拥有与本身专业领域相关的决策权。

作为集科层组织与专业组织特征于一身的高校,会产生两种基于不同基础的权威,科层系统内的人员拥有以等级职位为基础建立的权威,专业技术人员则拥有以技术能力和专业知识为基础建立的权威(表2)[7]。两类人员在行为方式上会表现出显性或潜在的冲突,科层组织人员强调等级、服从,个人行为要服从于组织;而专业组织人员则强调同行评价,强调决策自主,个人行为主要服从于自定的控制标准。

相对于科层权威在校、院、系等各层组织从上至下、直接贯穿的特征而言,高校的学术权力则分散于各学院、各学科、各系所,各有各的目标、各有各的权威,学术权力是分散的。如此,高校作为二元权力结构组织,在科层权力与专业权力的互动中产生了不同的结构类型(图1)[7],当科层权威高而专业权威低的时候,高校组织处于权威结构,政治权力、行政权力表现出的“强”和学术权力表现出的“弱”则成为正常的表象特征。

从更大的环境因素看,高校处于国家大的治理体系之中,其外部的政治及行政环境的影响也在直接而且深刻地整合高校组织内部的治理行为。我国的教育管理是集权管理模式的,政府是典型的科层官僚组织,高校在某种程度上被政府视为自己的下级组织,面对来自政府部门的效率、考核、问责等的压力,由政府任命的高校高层管理者,必然以政府的工作部署为行为指南,向上负责,在治理过程中强调科层式的权威,强化命令、服从,体现管理效率。这一逻辑同时也在学校、学部(院)、系所各级层的组织之间得以体现,逐层向上负责,内部治理易显现行政化色彩。

从组织机构设置来看,在现实情境中,政治权力、行政权力在高校内都有一套完整的、与政府下设机构几乎一一对应的从上至下的组织体系,学校层面设置了党的工作部门、行政工作部门,代表学校党委和行政占有资源并行使配置权,这些机构的负责人由学校任命,其得到的支持是相对稳定而且是强有力的。而校内的学术组织多是由不同类型和层次的组织单元内的人“整合起来的”,学术组织里的个人首先对其所在的单元组织负责,而这个单元,嵌套在政治和行政体系当中,组织对其工作评、奖、惩的权力是具体的,影响其个人的思想和行为,其学术权力行使的范围、程度、方式等都会遇到政治、行政权力的掣肘。同时,很多高校学术组织的领导者甚至成员,按现有的规则程序,多由政治系统和行政系统组织产生,其学术权力得到的支持相对而言是不稳定而且也是不确定的(表3)。

在高校内部治理结构中,党委会(常委会)、校长办公会的权力是基于成员职位而产生的,学术委员会则一般基于成员的在学术领域的权威,从权力的外显性来讲,前两者可显性更强,在命令以及服从原则下,其“力量”更有体会性;而后者则隐性表征多,在强调信服、协商原则下,其“力量”虽然深邃,但显得无力。从历史沿革来看,高校学术治理的权力被历史延续下来的为数众多的专门委员会、领导小组等分解,以学术委员会为代表的学术组织一般并没有整合性的学术权力,加之其议事规则也多是协商性而不是命令和服从式的,学术组织权力呈现出的 “软”“弱”以及效率的“散”“慢”,容易被以“效率”为原则且强调组织整体利益和目标的政治及行政组织的权力“合理”侵占。

(二)决策理论视角

高校内部治理的制度体系,其核心是围绕内部利益相关者参与内务事务决策而进行的制度安排,包括决策事项、决策主体、决策规则、决策运行等。现代决策理论的代表人物赫伯特·A·西蒙认为决策是管理的核心命题,管理过程就是决策过程,管理的真命题在于使行为的成就最大化,但决策是有限理性的,决策应尽力扩大理性的边界。决策有价值性因素也有事实性因素,价值性因素关注是对选择一种方案的评价,具有支配作用,事实性因素是特定的具体行动方案。西蒙认为组织目标是金字塔式的,组织内的全部行为构成综合目标体系,最终指向塔顶,决策的目的性要求组织决策有层级分工,即“监督人员”和“操作人员”之间决策职责的划分,管理者通过决策影响“操作人员”的行为,进而实现组织目标,这一过程中操作人员会被剥夺一部分决策自主权,并受到管理人员控制和影响。执行组织目标的实际任务总是落在最低管理层级的人身上,即决策最终是通过操作人员来实现的,操作人员务必得到重视,他们必须是组织研究关注的焦点。决策纵向的专业化有利于协调控制所有组织成员的行动,有利于发挥决策专长优势、安排具备特定技能的人来制定需要该种技能的所有决策,也有利于让业务人员对自己的决策负责,决策的层次性导致产生了相互连接的“决策丛”,决策通过层级决策,影响并整合组织各个部位成员的行为。西蒙认为组织是一个系统,强调组织目标与组织成员个人目标的一致性,即个人参与组织的“诱因”是组织能够提供“个人刺激”来满足个人要求,个人参与决策是自我价值实现的重要体现,也是组织满足其“个人刺激”的重要内容,同时个人也要为组织目标的实现而整合自身行为。[4]138切斯特·I·巴納德在论述决策时,提出了“无异区间”概念,认为每个组织成员都有这个区间,组织在这个区域内的决策,他们会自然接受命令,而没有意识去质疑权威,主要原因是这个区间内的决策事项与其个人利益相关性不强,但在无异区间外的事项,与其利益相关性大,其参与决策的愿望就十分强烈。[8]374

在现实情境中,党委是学校各层级组织的领导核心,学校党委书记、校长、副书记、副校长一般是党委常委,人数一般在10人以内,处于校内政治权力的顶层,常委组成的党委常委会处于学校“金字塔”式组织的顶层,是参与决策频度最高、数量最多、决策控制最强、决策压力最大的群体;校长、校长处于校内行政权力的顶层,校长办公会是其行使决策权力的重要载体;学术委员会是校内“最高学术机构”,处于学术权力的顶层,一般情况下,“学术委员会人数应当与学校的学科、专业设置相匹配,并为不低于15人的单数”[9],是教师中的精英团体;教师及教职工代表大会,则是由选举产生的教职工代表组成,是教师委托其代表行使管理和监督权力的机构,这部分人员最多,主要是占主体的教师群体,也包括从事行政管理的普通工作人员,甚至还包括教授、副教授群体,他们是学校决策的具体执行者,即学校组织内的“操作人员”。在学院层面与学校层级类似,存在党委会、院长办公会(党政联席会)、学术委员分会、教代会,这几类决策会议机构对应着党委、校长(行政)、教授、教师4类治理主体,现实中4类治理主体的治理渠道、参与事项范围、会议频次、决策控制等都表现出重大的差异性(表4)。

“操作人员”是学校人员的主体,他们与决策的执行紧密相关,但在“无异区间”外决策的制订及形成过程参与性较差,被纳入决策形成过程的范围、频度、程度、控制程度等较弱,在现有制度框架下,具体的参与渠道还不完备。随着政治民主化的进程和高等教育管理体制的改革,教育行政部门推行高等学校内部管理体制的改革,国家通过政策“框架”解决了集体领导和民主管理的“方向”问题,后面“几公里”的“技术路线”交给高校“自主”。现有技术路线(决策制度)多停留在决策的顶点,而决策过程,从目标确定到方案选择,涉及价值观念统一、行为手段理性等,自主的部分则需由高等学校主动开始进行内部改革,形成一种更为开放和灵活的管理体制。

高等学校从内部管理向治理转变,必然要强调师生的决策参与,当前高校内部决策制度设计“管理”思维仍是主体,决策理论认为决策最终是通过操作人员来实现的,个人参与组织决策是他能够用组织制度来整合自身行为的重要的“诱因”之一,当其“个人刺激”得到相当程度满足之后,才能自觉地为组织做贡献,要求利益相关者从不同层次、不同方式、不同渠道参与学校决策,其参与相关决策的技术路线如果不继续向深走、向实走,则高校内部治理结构就不会发生实质性的变化,不会改变当前管理中党的权力、行政权力、学术权力、民主权力边界不清,行政化色彩浓厚,决策不够科学和民主的状态,“管理”就走不到“治理”。在未来的某个“临界”时点,围绕各类型、各层次决策,在动议、制定、执行、控制、反馈等各个环节,必然要求有更加详尽、更具操作性的具体制度设计,让利益相关者科学、有效地参与决策,并根据主体适切性原则来把握决策参与者对决策的控制程度,这样改革也可能是“习惯性”自上而下地由政府从外部推动,也可能是由高校从内部主动革新、自主生成,但无论哪种渠道,要实现共同治理,当前的政策都需要继续“向下”落实到繁多的具体制度之中。

现行学术决策的参与主体并没有体现专业组织决策的内在本质要求,导致高校内部权力结构的失衡,学术组织参与决策的权力现状与完善内部治理结构内涵要求的一致性还需审视。正如前文讨论,现有决策制度是决策顶点的决策规则,决策的主体仍是处于决策层级较高的人员,在学术决策制定过程中,一般是相关职能部门进行前期调研、制订初步方案(或几套备选方案)、在一定范围内征求相关人员的意见或建议,形成经过“打磨”的备选方案,交由决策顶点按现有决策规则来抉择。从上述现实中的决策过程看,高校实际上并没有“获得一种决策制订过程的组织方式,让相关信息能够顺利地传递到决策点”,征求意见一般并无具体可操作的制度要求,征求意见的对象、方式多是政策制定者主位的“我请你来说”而不是被征求者主位的“我要说”。虽然国家教育行政主管部门出台了《高等学校学术委员会规程》,高校也普遍制订了学术委员会章程,但是在现实运行中仍有诸多问题。董向宇选取了21所“985工程”大学作为分析案例,依照相关标准,对其学术委员会章程的制度设计进行了检视,得出结论:在合“规”性和合“章”性维度上,仅有少部分大学的学术委员会章程与《高等学校学术委员会规程》以及其大学章程的相关规定存在较高的一致性;在“完备性”和“合理性”维度上,21所大学学术委员会章程的制度设计在总体上存在着遗漏性问题、粗略性问题和非适切性问题等三类问题。[10]根据魏小琳在2013年对浙江省19所院校的问卷调查和走访, 发现学术委员会在实际运行中存在如下显著问题:定位不明确,学术权力虚弱;委员产生机制不规范,民主基础缺乏;人员组成结构不合理,行政化倾向严重;运行机制不健全,管理不规范;教授治学水平不平衡,委员履职能力有差异。[11]从当前高校实践看,目前现实中的学术决策走的是这样一条路线:校机关职能部门出方案——利益相关者不充分地参与发表意见——职能部门“定夺”取舍——交由决策顶层主体实施决策——利益相关者严格执行。如此一来,高校内部学术事务和行政事务边界不够清晰,学术委员会的作用没有充分发挥,导致学术机构虚化、弱化,学术人员权力形式化,而由于种种内外环境的压力原因,政治权力与行政权力合体,高校内部行政化色彩深厚也就不足为奇了。

三、基于组织共同目标之深化调整治理主体间的关系

完善高校内部治理结构,在制度体系建设方面,由政府主导的基础制度和基本制度已经基本确立,但治理体系的建立离不开现实的本土情境,高校内部治理行政化色彩浓厚仍然是现实存在的问题。这一问题引发包括政府部门以及高校高层管理者在内的各利益相关者的重视,这种现实状态的形成不是政府、社会、高校哪一单方面的原因,更不是哪一方乐见的结果,各方追求的终极目标是一致的,组织本身即是复杂的,在国家治理体系下组织之间的互动情境也是复杂的,历史文化传统影响深远。玛丽·帕克·福莱特认为,群体的目标是一种融合统一,凌驾于个人努力的目标之上,组织内人有差异性就会引起冲突,但人们可以通过会议、讨论与合作,激发出彼此潜在的思想,并在追求共同目标的过程中,彰显他们的一致性,在共同组织愿景下,共享权力,采取共同行动,在共同期望获得的整个情境中去统一和合作。[8]359“完善内部治理结构”成为官方工作动员和工作指引,正是各方追求的共同目标。各方平和看待问题,认真审视,缜密科学施策,保持耐心和尊重,强调共同愿景下的冲突解决,应是未來改革应持有的心态。在推进改革和细化措施的时候,要谨防“西方迷思”,甚至也要对“民国迷思”进行深入反思,那种认为将国外或历史中的做法搬过来,就可以解决当今情境下的实际问题显然是过于天真和不切实际的,审视今天的问题,学习参考别人的、过去的经验无疑都将是有益的,但更重要的是要与自身的真实情境相融合。

首先,要继续深入审视政校关系。如前文所述,几十年来,我国政府与高校的关系已然在逐渐走向开放,政府部门“放权”给大学“自主办学”是大的趋势,但当前政府部门对高校的“管理”仍是十分具体和“细微”的,与“宏观调控”相比还有很大差距,政府部门对高校的评估、考核、检查、问责其实并不少,高校的自主性并不大。据笔者初步统计,某省市的地方高校,近三年平均每年收到省级教育以及规划、财政等部门下发的工作部署类文件470余件,内容涉及高校内部教学、科研、师资、学生、财经、资产、后勤、安全等方方面面的管理,对工作标准、节奏环节、完成时限等都有明确要求。另外平均每年有来自省级党委、政府的文件380余件,更多关注党的建设、思想政治工作、意识形态等,同样对高校落实文件精神提出具体要求。如此,一所地方高校平均每年要收到来自政府部门的850余件“指令”,其中有相当部分是要进行评估、考核乃至入校检查,面对政府资源配置偏好以及问责等压力,高校管理者的精力投入、学校组织运转等,受外部环境影响十分巨大,“自主性”仍有很大空间。政府和高校之间的这种关系更近似于一种“委托代理”关系,这种理论侧重于委托人对代理人的控制、监督和问责,秉承“经济人”和“工具人”的人性假设,通过资源配置、惩罚等手段强制代理人按照委托人的意志采取行动。在公司治理中的“管家理论”则持以“社会人”“自我实现人”的人性假设,相信管理者以组织利益最大化为行为准则,更强调在法治框架下的授权,给予其更多的信任。当前政府、社会、高校对大学组织本质的认识趋于一致,共同愿景一致,政府制定的一系列政策框架从理念到路径似乎也都是指向大学组织功能的实现,以期更大地服务于政府和社会的长远目标的实现, “管家理论”似乎更有利于这一目标的实现。政府如何通过立法、规划、投资、任命主要负责人等方式,间接、宏观地对大学进行治理,减少对高校内部具体事务细枝末节的管理,给高校以更多的自主空间和想象力,减少大学“领导班子”的压力,有利于将权力下放。当高校不单以追求短期效率为原则时,决策就将更符合教育的规律,与组织的长远目标是一致的,各方要能够承受由此带来的“低效率”,而这种看似的“低效率”却是实现各方长远利益和目标的“高效率”。

其次,要从多个维度来完善内部治理结构。大学治理是一个整体性的框架,周作宇教授认为其涉及理念、目标、结构、制度、机制、主体、文化等多个层面[1],李立国教授认为其包括组织体系、制度体系、运行体系、评价体系[5]。目前在完善高校内部治理结构的实践中,更多的着力点仍在制度建设层面,但治理体系是一个立体化工程,制度不等于治理,重视制度建设以及建立相应的运行机制、弱化组织体系的变革是当前改革中存在的一个现实问题,应引起足够的重视。如何改革高校内部现行党政机关部门、学院、系部的行政组织架构,使之更适应现代高校内部治理,以及如何构建起以学术委员会为最高学术机构的各层面的学术组织架构,并赋予其完整性的学术治理权责及可操作的运行机制,都是现实的理论研究及实践课题。以学术组织为例,现實的情况是,高校内部的学术事务权责是非常分散的,学术组织众多,相互关系急于明确。部分学术事务,由于历史原因,在由校领导、行政处室负责人组成的各类“委员会”和“领导小组”内做决策,学术委员会作为“最高学术机构”名难符实,“缺乏学术权力‘统整性的学术委员会,就如同一盘散沙,不会形成学术权力统一的力量,反倒会从根本上削弱学术委员会制度的‘独立性,影响‘以学术委员会作为校内最高学术机构这一重要政策目标的实现。为真正实现‘教授治学的初衷,充分发挥学术委员会制度在中国特色现代大学制度建设中的积极作用,应该从法规和制度层面强化学术权力的‘独立性和‘统整性,只有这样,高校学术委员会才能有效运行,学术委员会制度的‘有效性才能得以保证。”[12]

整合学术组织、健全学术委员会的组织架构和运行规则,是高校完善内部学术治理的重要环节。另外学术委员会与机关处室、学院的关系也急待明晰。学术委员会的学术决策要得到很好执行才能称之为有效的决策,才能体现出其在学校内部治理尤其是学术事务治理中的权威性,而学术委员会决策的落实,需要具体的组织机构和人员来操作,学术委员会下设的专门委员会或分委员会,一般都是由机关处室、学院这样的实体性的组织机构的人员组成的,一般不是专门的实体性机构,在这样的现实情境中需有行政组织机构强有力地执行才有效。在此就要谈到进一步厘清校内党、政、学的关系问题,这方面已有大量的研究,学者们提出了多种模型,有垂直式的、分列式的、并列式的等。我的理解是,党委是“领导核心”,把方向、做决策,“校长办公会”和“学术委员会”都是党委领导下、在校长直接指挥或支持下,对相应的行政和学术事务进行治理,在这种意义上,校长带两支队伍,一支是行政性的、支持保障性的队伍,另一支是学术性的、专业性的队伍,分别从事两类事务的治理。许多高校现行的政治、行政和学术决策主体的议事范围与规则有“打架”现象,这与决策范围、规则界定不清引发多种解读有关,从而造成现实中权力边界的“含混”“模糊”,厘清这些边界,需要有更多、更详尽的“具体制度”来支撑。

总之,完善大学内部治理结构,是一项以制度体系构建为基础的立体化工程,应体现多元、互动、协调原则[13],除了制度设计以外,还涉及组织架构、运行机制、监督保障体系等多方面的建设内容,涉及的参与主体多元,对高校是一次深刻的“组织变革”。完善高校内部治理没有休止符,需要政府以及高校内部各利益相关者基于高校学术组织功能的实现这一目标,结合现实情境,科学缜密地进行结构设计和安排,共同为组织目标实现来整合内部组织及个体的行为。

[参考文献]

参考文献内容 [1]刘益东、周作宇:《大学治理:一个整体性框架》,《大学教育科学》2020年第3期。

[2]张斌贤:《我国高等学校内部管理体制的变迁》,《教育学报》2005年第1期。

[3]胡娟:《大学制度论》,中国人民大学出版社2015年版,第21页。

[4][美] 赫伯特·A·西蒙:《管理行为》,机械工业出版社2019年版。

[5]李立国:《大学治理的基本框架分析——兼论大学制度和大学治理的关系》,《大学教育科学》2018年第3期。

[6]周作宇:《大学治理行动:秩序原理与制度执行》,《清华大学教育研究》2020年第2期。

[7][美]韦恩·K·霍伊、塞西尔·G·米斯克尔:《教育管理学:理论·研究·实践》,教育科学出版社2007年版,第96页。

[8][美] 丹尼尔·A·雷恩、[美] 阿瑟·G·贝德安:《西方管理思想史》,人民大学出版社2013年版。

[9]中华人民共和国教育部:《高等学校学术委员会规程》(中华人民共和国教育部令第35号),http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiels/more_621/201402/xxgk_163994.html。

[10]董向宇:《我国大学学术委员会制度研究》,华东师范大学学位论文,2015年。

[11]魏小琳:《高校学术委员会制度的现实困境及其建设——基于对浙江省高校的调查》,《中国高教研究》2014年第7期。

[12]蔡国春:《论高校学术委员会制度的建构与重构——基于学术权力独立性与统整性的考量》, 《高等教育研究》2019年第1期。

[13]曹扬、李晓东:《共建共治共享社会治理格局下城市基层党组织的职能定位与路径选择》,《北京交通大学学报(社会科学版)》2018年第2期。

Improving the Internal Governance Structure of Universities:

Institutional System and Realistic Situation

WANG Wen-jie

(Beijing Union University, Beijing 100101, China)

Abstract: Since 2010, guided by the goal of establishing and improving the modern university system with Chinese characteristics, based on the common organizational vision,the government and universities have worked together to improve the internal governance structure of universities. The government has issued a series of documents, which constitute a basic policy framework for the internal governance structure of universities, and universities design the basic system of internal governance within the framework of governments policies. In the real situation of the current system, the imbalance of deferent types of powers and strong administrative color have aroused more and more attention. The problems are not only related to the organization characteristics of universities, but also related to the imperfect system design of stakeholder participation in governance. To improve the internal governance structure, the relationship between the government and colleges and universities should be furtherly improved, and more “autonomous” space should be reserved for universities. At the same time, it is also required that all parties should consider comprehensively from multiple dimensions, such as system, organization, operation and evaluation, based on the institutional system.

Key words: internal governance of universities; institutional system; University system; higher education

(責任编辑 责任编辑 刘永俊)