新型连杆式喷头应用于烟草的喷雾效果评价

商胜华,宋光龙,罗玉英,张军,陈兴江,曹毅

1 贵州省烟草科学研究院,贵阳 550081;

2 贵州省烟草公司铜仁市公司,铜仁 564300;

3 贵州省烟草公司遵义市公司,遵义 563000

在农作物病虫草害药剂防治中,选用适宜的施药器械及技术十分重要。近年来,随着农业生产向机械化和高效化方向的不断发展,植保喷雾机械的结构不断改良,设计日趋合理。静电喷雾器、电动喷雾机、植保无人机等新型植保机械发展较快[1-4],但因机械价格、作业环境等因素的制约,新型机械更新速度较慢,我国目前大部分地区仍采用大容量喷洒方式,其中手动机械仍是主流,承担我国农作物病虫草害防治面积高达70%以上[5],导致农药利用率较低,平均利用率仅为36.6%,远低于欧美发达国家的50%~60%[6]。

喷头是植保喷雾器械药液雾化的关键部件,其种类或类型较多。目前,我国常用的是扇形喷头和圆锥形喷头,国外主要有通用喷头、静电喷头、防飘喷头和变量喷头等类型,不同喷头的喷雾特性等已有较多报道[7-10],连杆式喷头为近3 年来新研发类型,可选择相应组件灵活组装多喷头不同组合方式喷雾,具有省水省药、低成本、高效率等特点[11]。烟草是典型阔叶型作物,从苗床期至成熟采收期,田间群体结构变化较大,喷药方式应相应变化,才能取得最佳效果。对此,本文主要基于喷头的更新思路及烟草不同生育期田间群体结构的变化特点,利用连杆式喷头设计不同组合进行比较试验,以期为烟草病虫害精准施药提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验条件

试验于2018—2019 年在贵州省烟草科学研究院福泉试验基地进行。试验期间室外温度20℃~28℃、风力2~3 级、RH 72%~80%,室内温度22℃~25℃;烟草品种为云烟87;防治对象为烟草赤星病[Alternariaalternata (Fries) Keissler]。

1.2 试验材料

1.2.1 供试器械

3WBD-18B 型背负式电动喷雾器(台州市路桥区嘉能植保机械厂),工作压力0.15 MPa~0.4 MPa(本试验固定用0.4 MPa),药箱容量18 L,配置动力12 V.10 AH 铅酸电池;试验喷头为连杆式直角和60°夹角喷头及其组件(贵州黔霖农业发展有限公司),为圆锥实心喷头,喷头孔径0.5 mm,雾滴体积中径(VMD)85 μm;CK为常规单喷头(台州市齐鸣机械有限公司),喷头孔径1.0 mm,雾滴体积中径(VMD)180 μm。

1.2.2 供试药剂

80%波尔多液WP(辽宁省沈阳红旗林药有限公司);40%菌核净WP(浙江省斯佩斯植保有限公司);85.5%诱惑红分析纯(上海燃料研究所)。

1.3 试验方法

1.3.1 不同喷头数组合及其基本参数测定

(1)预备试验。分别设计钉耙式、门字式、人字式、H 式、鱼骨式等多种组合,在室内无风环境及喷雾器额定工作压力下喷施清水,初步观察不同喷头组合数及组装方式对雾化效果的影响,确定适宜范围内最多喷头组合数为8 个,且相同喷头数不同组装方式下的喷雾量及雾化状况无明显差异。

(2)正式试验。分别设置常规单喷头(CK),连杆式喷头1、2、3、4、5、6、7、8 个喷头组合,共计9 个处理,3 次重复,各多喷头处理统一采取钉耙式组装方式。按JB/T 9782—2014 标准[12]要求,在室内无风环境及喷雾器额定工作压力下,用清水测定不同处理的喷雾量及各处理单个喷头的水平射程和垂直喷幅等参数。

(3)初步选定组合方式。根据烟株群体结构变化特点,主要分苗床期、移栽后至团棵期(以团棵期为代表)和旺长至成熟期(以成熟采烤前为代表)三个时段,对上述不同组合方式进行田间试喷观察,并依据参数测定结果调节喷头数,初步优选出不同生育期的喷雾组合方式,供进一步开展药液附着率和作业效率等指标测定,以验证其适宜性。

1.3.2 不同喷雾方式叶片药液附着状况测定

按JB/T 9782—2014 标准[12],以诱惑红10000 倍液为药液,于烟草苗床期、团棵期和成熟期,采取直接观察叶片法分别测定对应喷雾方式的叶片药液附着率。

苗床期:于移栽前7 d 左右(烟苗4 叶1 心时)测定。在额定工作压力和50 cm 喷雾高度下,采用钉耙式连杆8 喷头组合和常规单喷头两种喷雾方式,分别 设 定(825、675、525、375、225)L·hm-25 个 喷液量梯度喷雾(依据喷头流量等设定喷雾时间和走速,各处理以实际喷液量计,下同),共计10 个处理,重复3 次。各处理每个重复喷施12 盘烟苗(育苗盘:0.57 m×0.36 m,育苗池:34 m×2.55 m)。喷药后迅速观察,按5 点取样法,每点调查1 株,每株调查上部大于5 cm 的3 片叶,按下列分级方法,记载各叶片正、反面的药液附着情况。

0 级:无药液附着;

1 级:药液附着面积为叶面积的0 以上至1/4;

2 级:药液附着面积为叶面积的1/4 以上至1/2;

3 级:药液附着面积为叶面积的1/2 以上至3/4;

4 级:药液附着面积为叶面积的3/4 以上至全部。

团棵期:试验地面积0.13 hm2,地势平坦,行株距1.1 m×0.55 m,烟株长势正常、整齐度好,于移栽后45 d(平均11 叶/株)进行试验。在额定工作压力下,采用人字式连杆5 喷头组合和常规单喷头两种喷雾方式,分别设定(900、750、600、450、300)L·hm-25 个喷液量梯度喷雾,共计10 个处理,重复3 次,每小区喷施20 株。喷药后迅速观察,随机选择5 个点,每点调查1 株,每株自上而下调查大于15 cm 的6 片叶,按前述分级方法,记载叶片正、反面的药液附着情况。

成熟期:烟地条件与团棵期相同,平均株高97.8 cm、平均留叶数20.6 片,烟株整齐度好,于第一次采烤前进行试验。在额定工作压力下,采用鱼骨式连杆8 喷头组合和常规单喷头两种喷雾方式,分别设定(1425、1200、975、750、525)L·hm-25 个 喷 液 量梯度喷雾,共计10 个处理,重复3 次,每小区20 株。喷药后迅速观察,随机选择5 个点,每点调查1 株,每株调查上、中、下部各2 片叶,按前述分级方法,记载叶片正、反面的药液附着情况。

1.3.3 不同喷雾方式下菌核净对赤星病的药效测定

试验地面积0.07 hm2,4 月25 日栽烟,行株距1.1 m×0.55 m,平均留叶数19 片,于成熟期赤星病发病初期进行试验。以常用菌核净为试验药剂,重点验证鱼骨式连杆8 喷头组合喷雾下推荐药液量(600 L·hm-2)的适宜性,设4 个处理,3 次重复,区组间随机排列,每小区50 株烟。各处理喷药1 次,于施药后第10 d 调查病情,每小区随机调查5 株,记载全株叶片数、各病级叶片数,按GB/T 23222—2008标准定级。各处理如下:

A.鱼骨式连杆8 喷头喷施40%菌核净WP 500倍液600 L·hm-2;

B.常规单喷头喷施40%菌核净WP 500 倍液1410 L·hm-2;

为了综合评价脱氯剂的氯脱除性能,以含微量氯气杂质的氮气和丙烯为原料,模拟工业装置进行了动态吸附性能评价实验,结果见图4和图5。

C.常规单喷头喷施40%菌核净WP 500 倍液600 L·hm-2;

CK.空白对照(喷施清水)。

1.3.4 不同喷雾方式的作业效率测定

以喷施80%波尔多液WP 600 倍液为例,于苗床期、团棵期和成熟期,分别测定对应喷雾方式在适宜喷液量条件下的作业效率。苗床期测定3 个大棚、9个苗池,共计0.08 hm2,团棵期和成熟期各测定3块地,面积分别为0.3 hm2和0.2 hm2,分别记录纯喷药、加药加水、地头转弯、田块转移及路途等时间。大田烟株行株距1.1 m×0.55 m,烟株长势正常、整齐度好。

1.3.5 数据分析

采用DPS软件对数据进行统计分析。药液附着率、病情指数和防治效果等计算公式如下:

药液附着率(%)=∑(各级叶片数×该级的级值)/(调查总叶片数×4)×100%;

防治效果(%)=(对照区病指-处理区病指)/对照区病指×100%;

用工量(h·hm-2)=每公倾适宜喷施药液量/药箱容量×喷施1 箱药液的平均时间;

用工量下降率(%)=(常规喷头用工量-连杆喷头用工量)/常规喷头用工量×100%;

作业效率[hm2·(人·7 h)-1]=7 h/每公倾平均用工量(注:工作时间按7 h/d 计)。

2 结果与分析

2.1 不同喷头数组合喷雾参数的变化及组合方式的初步确定

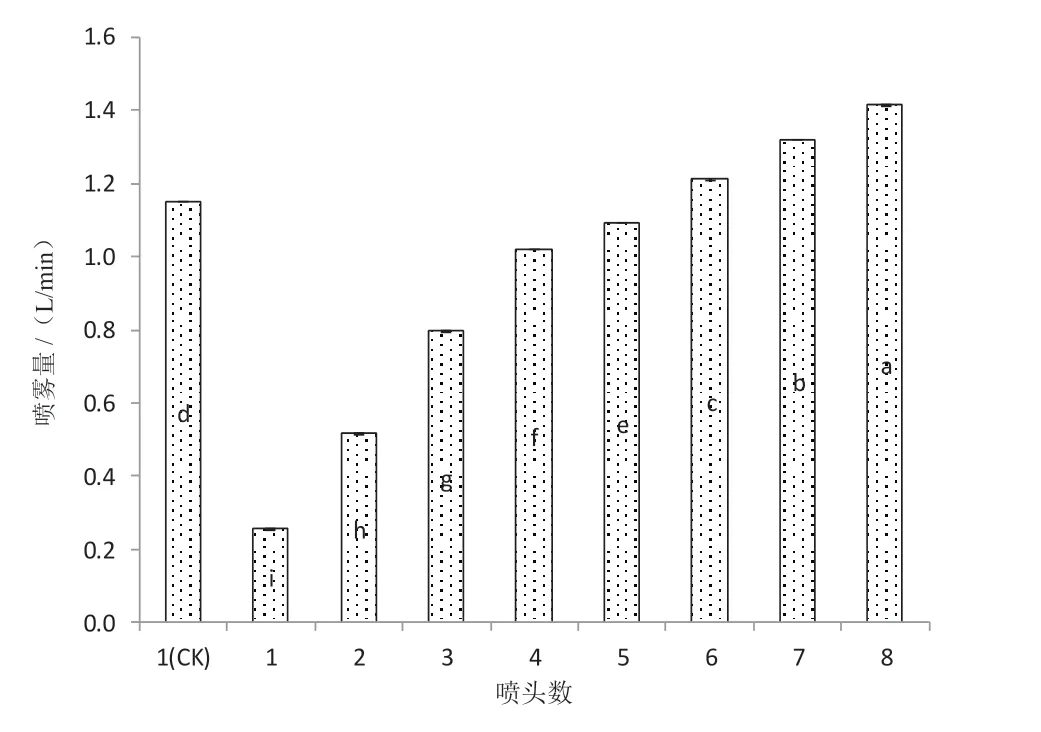

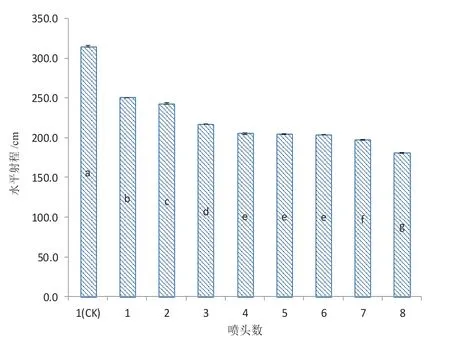

从图1~3 可知,随喷头数的增加,各处理喷雾量逐步增加、单个喷头的水平射程和垂直喷幅逐步减小,其中,8 喷头的喷雾量是1 喷头的5.56 倍,8 喷头较1 喷头的水平射程和垂直喷幅分别下降27.69%和18.43%。喷雾量在各处理间均有显著差异,水平射程除4~6 喷头间无显著差异外,其余处理间有显著差异,垂直喷幅在1~4 喷头、3~5 喷头间无显著差异,其余处理间有显著差异。表明喷头组合数与喷雾量、水平射程和垂直喷幅存在密切相关性。

图1 不同喷头数组合喷雾的喷雾量比较图Fig. 1 Comparison on spray volume of combinations with different number of nozzles

图2 不同喷头数组合喷雾的单喷头水平射程Fig. 2 Single-nozzle horizontal range of combinations with different number of nozzles

图3 不同喷头数组合喷雾的单喷头垂直喷幅Fig. 3 Single-nozzle vertical sprinkling width of combinations with different number of nozzles

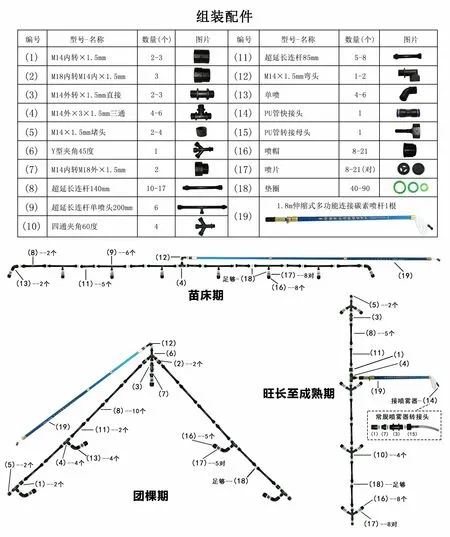

依据参数测定结果,综合考虑烟株群体结构特点及可操作性等因素,初步优选出分别应用于苗床期、团棵期和旺长至成熟期的“钉耙式连杆8 喷头、人字式连杆5 喷头和鱼骨式连杆8 喷头”3 种组合,组装示意图详见图4。

图4 烟草不同生育期连杆喷头组合示意图Fig. 4 Schematic diagram of connecting rod nozzle combinations for tobacco in different growing periods

2.2 烟草关键生育期不同喷雾方式叶片药液附着率比较

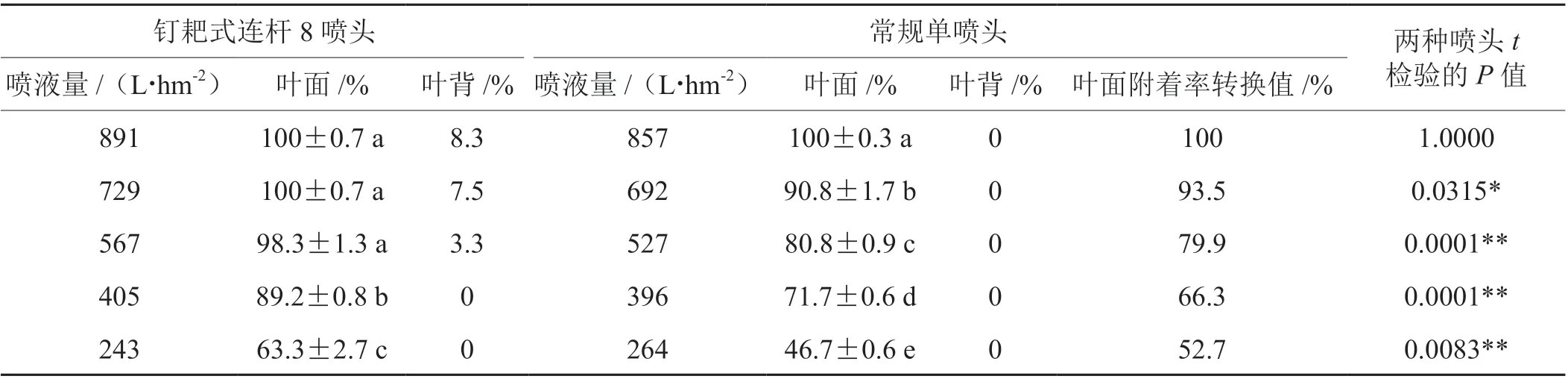

2.2.1 苗床期

钉耙式连杆8 喷头和常规喷头两种喷雾方式的结果见表1。叶面药液附着率均较高、而叶背药液附着率较低,且叶面药液附着率均随喷液量的增加而提高,叶背药液附着率低的主要原因与此期烟苗叶片小而密集有关,故主要以叶面药液附着率进行分析。钉耙式8 喷头组合喷雾的药液附着率在3 个中高喷液量处理间无显著差异,都接近或达到100%,最低喷液量处理的药液附着率达63.3%。与常规喷头比较,在2 个高喷液量处理下,两种喷雾方式的药液附着率基本相当,而在3 个中低喷液量处理下,连杆喷头喷雾的药液附着率分别提高23.03%、34.54%和20.11%。经t 检验,两种喷雾方式的药液附着率,除最高喷液量处理间无显著差异外,其余处理间均达显著或极显著差异。结果表明,在中、低相同喷液量条件下,钉耙式连杆8 喷头组合的喷雾效果明显优于常规单喷头。

表1 烟草苗床期不同喷雾方式的叶片药液附着率差异Tab. 1 The comparison of the adhering rate of pesticide liquor on leaf of different spraying modes in tobacco seedling stage

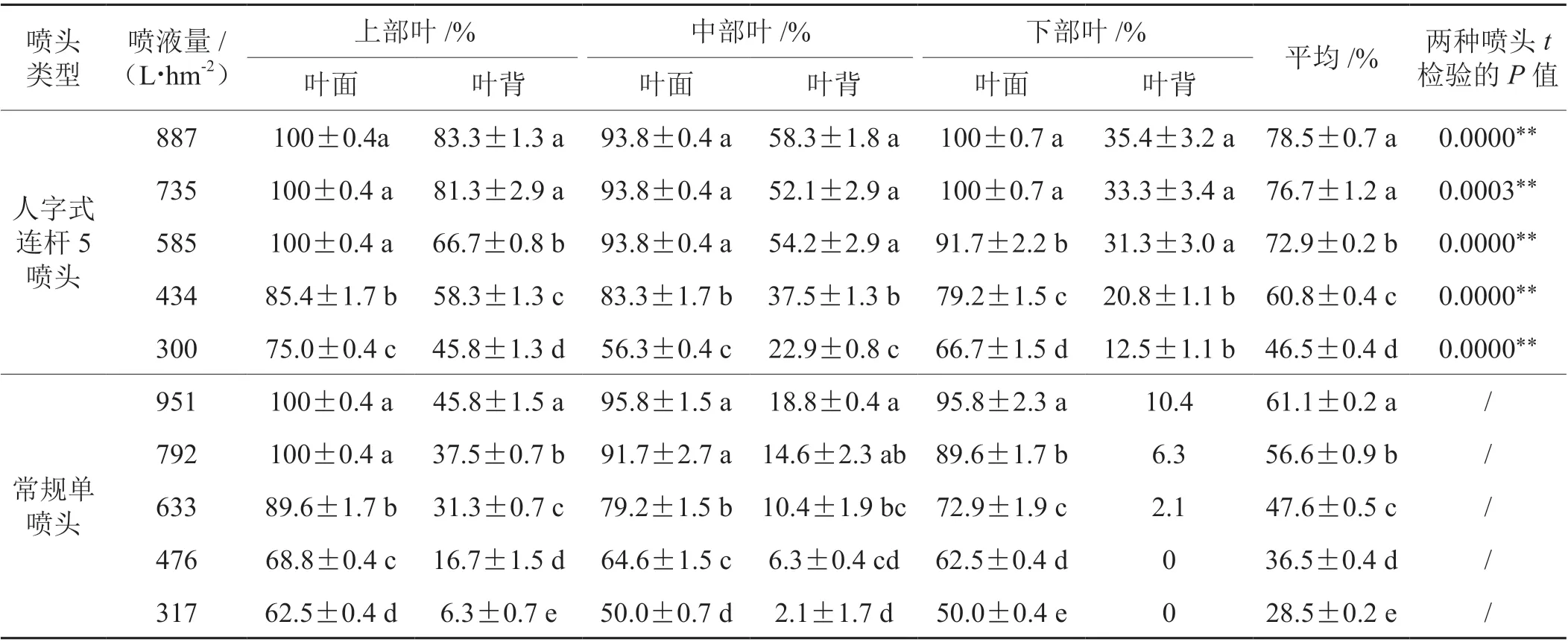

2.2.2 团棵期

人字式连杆5 喷头和常规喷头两种喷雾方式的结果见表2。药液附着率均随喷液量的增加而提高,且在烟株各部位间均表现为上部叶>中部叶>下部叶。人字式5 喷头喷雾的各部位叶叶面、叶背及总平均药液附着率,在2 个高喷液量处理间均无显著差异,中喷液量与高喷液量处理的上中部叶面、中下部叶背的附着率也无显著差异。在相同喷液量处理梯度下,与常规喷头比较,人字式5 喷头喷雾的总平均药液附着率分别提高28.41%、35.58%、53.28%、66.67%和63.41%,其中,对提高叶背的平均药液附着率效果最明显,分别增加了1.36 倍、1.87 倍、2.47 倍、4.12 倍、8.68 倍,对不同部位叶的叶面和叶背平均附着率的增效作用有一定差异,在中高喷液量时,中、下部叶的增幅大于上部叶,低喷液量时上部叶的增幅大。经t检验,两种喷雾方式各对应喷液量处理间的总平均药液附着率均达极显著差异,表明人字式连杆5 喷头组合的喷雾效果显著优于常规单喷头。

表2 烟草团棵期不同喷雾方式的叶片药液附着率差异Tab. 2 The comparison of the adhering rate of pesticide liquor on leaf of different spraying modes in tobacco resettling stage

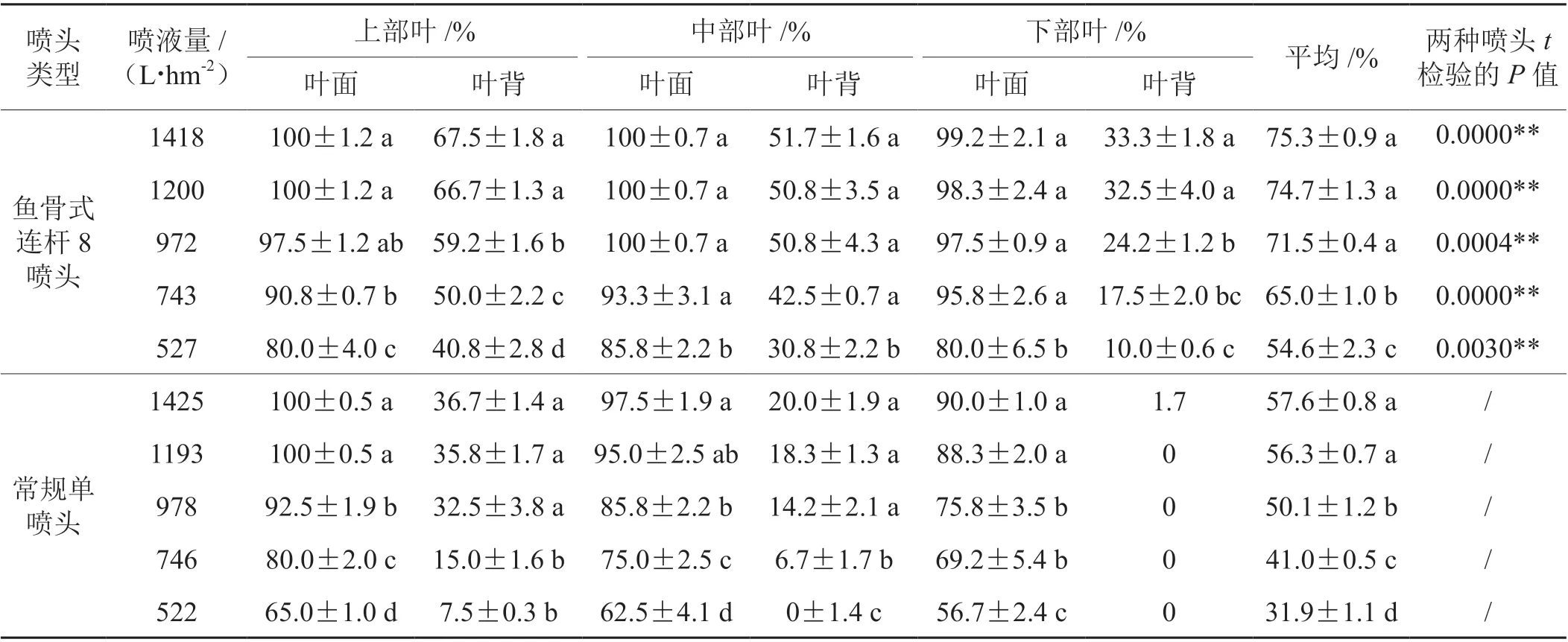

2.2.3 成熟期

鱼骨式连杆8 喷头和常规喷头两种喷雾方式的结果见表3。药液附着率均随喷液量的增加而提高,且在烟株各部位间均表现为上部叶>中部叶>下部叶。鱼骨式8 喷头喷雾的总平均药液附着率在3 个中高喷液量处理间无显著差异。在相同喷液量处理梯度下,与常规喷头比较,鱼骨式8 喷头喷雾的总平均药液附着率分别提高30.60%、32.84%、42.66%、58.64%和70.87%,其中,对提高叶背的平均药液附着率效果最明显,分别增加了1.61 倍、1.77 倍、1.88 倍、4.08 倍、9.89 倍,对不同部位叶的叶面和叶背平均附着率的增效作用有一定差异,除最低喷液量处理外,中、下部叶的增幅均明显大于上部叶。经t 检验,两种喷雾方式各对应喷液量处理间的总平均药液附着率均达极显著差异,表明鱼骨式连杆8 喷头组合的喷雾效果显著优于常规单喷头。

表3 烟草成熟期不同喷雾方式的叶片药液附着率差异Tab. 3 The comparison of the adhering rate of pesticide liquor on leaf of different spraying modes in tobacco mature stage

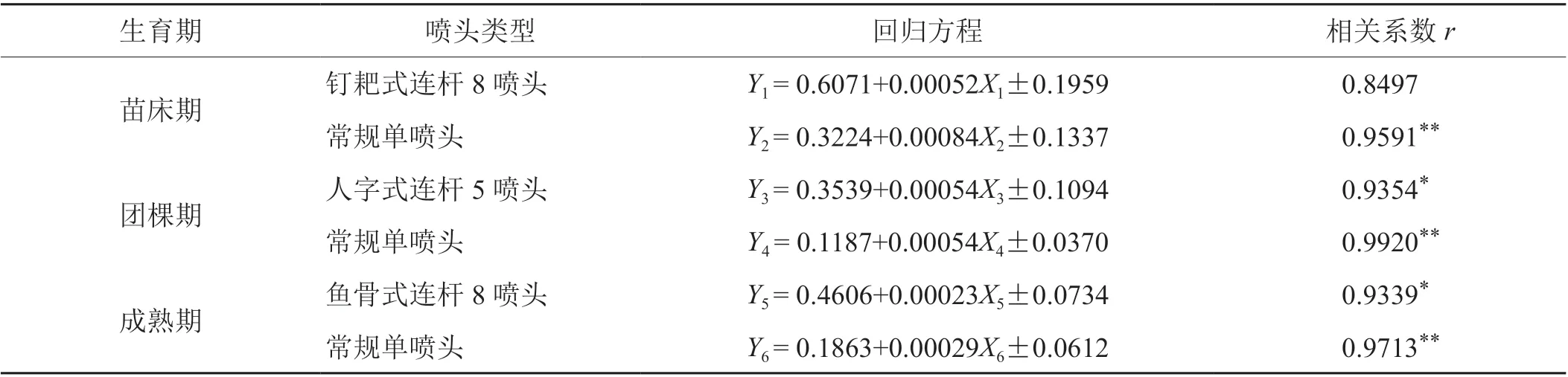

2.3 烟草不同生育期单位面积适宜喷液量分析

依据药液附着率测定结果,各生育期3 个中高喷液量处理的药液附着率均无显著差异,则适宜参数应介于2 个低喷液量处理之间,结合生产实际,初步推荐苗床期叶面附着率、团棵期和旺长至成熟期平均附着率的适宜参数分别为80%、60%和60%。

附着率参数对应喷液量的转换。利用表1~3 中相关数据,分析不同生育期药液附着率(Y)与单位面积喷液量(X)的定量关系(见表4)。按推荐附着率参数,计算各生育期连杆喷头组合的适宜喷液量分别为(375、450、600)L·hm-2。在相同药液附着率条件下,各生育期常规喷头的喷液量分别为(570、885、1410)L·hm-2。

表4 叶片药液附着率(Y)与单位面积喷施药液量(X)的线性关系Tab. 4 The linear relationship between the adhering rate (Y) of pesticide liquor on leaf and the spraying volume (X) per unit area

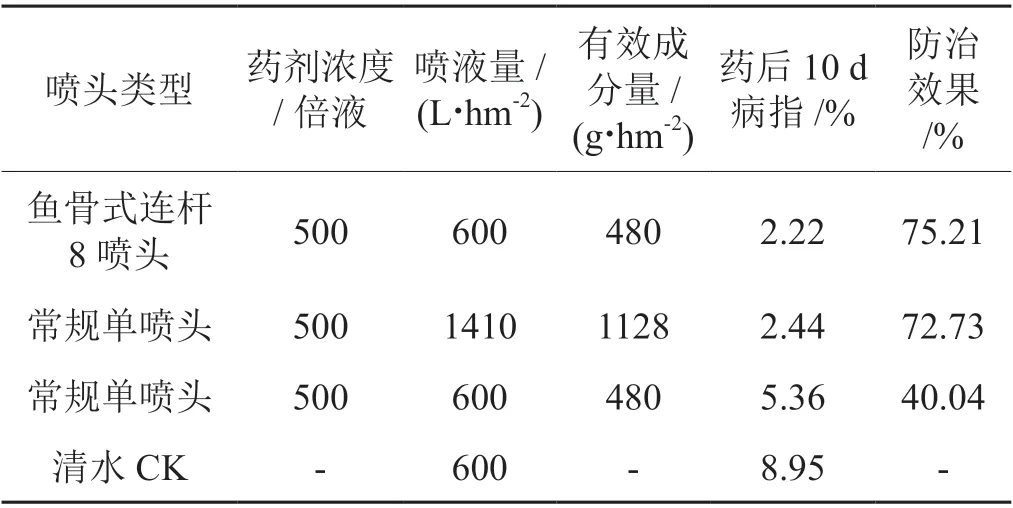

2.4 不同喷雾方式下菌核净对赤星病的药效比较

从表5 可看出,在相同药剂浓度下,采取不同的喷雾方式及喷液量,防效差异较大。其中以连杆喷头组合喷液量600 L·hm-2处理的防效最好,药后10 d 达75.21%,是常规喷头相同喷液量处理的1.9倍,只有当常规喷头的喷液量达1410 L·hm-2时,其防效才与之基本相当。表明鱼骨式连杆8 喷头组合喷雾下,推荐喷液量600 L·hm-2较为适宜,可获得理想防效。

2.5 烟草关键生育期不同喷雾方式的作业效率

从表6 可看出,以喷施80%波尔多液WP 600 倍液为例,在苗床期、团棵期和成熟期喷施相同药剂浓度的适宜药液量条件下,与常规喷头比较,3 种连杆式喷头组合喷雾的作业效率分别是常规喷头的1.8 倍、1.9 倍和2.7 倍,分别减施农药量或药液量34.21%、49.15%和57.45%。随生育期的后延,省工、减药效果越明显。

表5 不同喷雾方式下40%菌核净WP 对赤星病的防治效果Tab. 5 Control effect of 40% dimethachlonWP on Alternaria alternata by different spraying modes

表6 不同喷雾方式下的作业效率比较Tab. 6 Comparison of operating efficiency under different spraying modes

3 讨论

在农药喷雾中,喷雾质量一般受喷头性能、气象条件、靶标植物等众多因素的影响[14]。其中,喷头是决定性因素,衡量喷头性能优劣的关键指标主要有喷雾量、雾滴大小和均匀度等[7]。农药喷雾技术理论研究认为,雾滴粒径与农药药效之间存在生物最佳粒径的关系,防治飞行害虫、叶面爬行害虫或植物病害和杂草,分别适合采用10 μm~50 μm、3 μm~150 μm和100 μm~300 μm 的雾滴[13]。据此,本试验喷头主要适用于病虫防治的植物体喷雾;喷雾量一般与雾滴粒径呈正相关,喷雾量大小主要影响作业效率,对此,除大型植保机械和植保无人机为多喷头组合喷雾外,目前,一些背负式喷雾器也常采用2 喷头或多喷头组合喷雾,但这些组合均为固定设计,不能根据需要灵活组装应用。连杆式喷头组件多样化,可依据作物群体结构的变化或病虫危害部位的不同灵活组装,本试验优化设计了钉耙式连杆8 喷头、人字式连杆5 喷头和鱼骨式连杆8 喷头3 种组合方式,分别适用于烟草苗床期、团棵期和成熟期喷雾,可大大提高作业效率。

农药使用的最佳效率是将正好足够的农药剂量输送到靶标上以获得预期的生物效果。这主要取决于喷雾中合理的农药沉积结构,即雾滴粒径、药剂浓度和雾滴密度三要素之间的平衡[15]。在实际应用中,药剂浓度通常有推荐值,直接参照使用即可;雾滴密度是关键调节因素,它与雾滴粒径和喷液量密切相关,在一定范围内,雾滴密度一般随雾滴粒径的减小而增大、随喷液量的增加而增大。顾中言等[15]在相同喷液量条件下比较了2 种不同粒径喷头喷雾于水稻叶片上的雾滴密度,75 μm 喷头分别是200 μm 喷头的3.68~5.03 倍;徐德进等[8]比较了4 种喷头分别在(300、600、900)L·hm-2喷液量下水稻基部的雾滴密度差异,不同喷头的雾滴密度均随喷液量的增加而增大,最高较最低喷液量时的雾滴密度分别增加了8.21 倍、8.54 倍、7.79 倍和9.69 倍。但喷液量过大,超过植物表面所能承载的药液量饱和点时会自动流失,导致植物表面的药剂沉积量大幅减少[16],反之,喷液量太少,也达不到理想的防治效果,一般而言,单位面积达到一定的雾滴密度即可取得较好的效果,并不需要大剂量淋洗式喷雾,因每个农药雾滴均有其杀伤半径[13]。另外,农药雾滴往往受作物冠层的阻挡而在不同部位分布极不均匀,一般雾滴粒径越小对植株冠层的穿透力越强。徐德进等[17]在水稻分蘖期、孕穗期和扬花期采用手动喷雾器和弥雾机喷雾,雾滴沉积量在水稻群体空间内的分布趋势均表现为上层>中层>下层。采用手动喷雾器750 L·hm-2喷液量下,雾滴在植株上层叶片正面的沉积量占总沉积量的1/3以上,而在叶片背面和茎秆上的沉积量很少,尤其在植株基部叶片和茎秆上的沉积量趋于零;采用弥雾机450 L·hm-2喷液量下,各层叶片背面和茎秆上的沉积量均显著高于手动喷雾器喷雾。本试验结果显示,在烟草不同生育期采用连杆喷头和常规喷头喷雾,叶片药液附着率均随喷液量的增加而提高,在烟株各部位均表现为上部叶>中部叶>下部叶;在相同喷液量条件下,连杆多喷头组合喷雾的药液附着率均显著优于常规喷头,尤其对提高叶背的药液附着率效果最明显,在团棵期和成熟期最低喷液量处理时可分别提高8.68倍和9.89 倍。因此,合理选用喷头是提高雾滴覆盖密度和防治效果、减少施药量的有效途径。

2018—2019 年,该连杆喷头仅在贵州烟草上已累计推广500 余台(套),有效推进了现有落后喷雾器械的改良提升。但在喷头的组合方式上,本文主要基于烟草不同病虫害的立体分布特点,试验提出了3种通用组合喷雾方式,若仅仅针对特定危害部位的病虫进行个性化喷雾,其组合方式尚待进一步试验优化。

4 结论

新型连杆式喷头的突出特点是可以依据作物群体结构的变化或病虫危害部位的不同灵活组装不同组合方式喷雾,对靶性强,并通过多喷头组合喷雾,可显著提高作业效率;其次是雾滴粒径较小(85 μm),适宜于中低容量喷雾,可有效提高雾滴密度及防治效果、减少农药施用量。本试验优化设计了钉耙式连杆8 喷头、人字式连杆5 喷头和鱼骨式连杆8 喷头3 种通用组合方式,分别适用于烟草苗床期、团棵期和旺长至成熟期喷雾,其喷雾效果显著优于常规喷头,尤其适宜于山区或小规模种植户使用,对快速改良提升现行落后背负式喷雾器具有重要的现实意义。