健康中国视阈下“体育·医疗·养老”融合路径构想

马 倩 赵德云 郭雷祥

(皖南医学院 公共基础学院,安徽 芜湖 241000)

国家统计局2020年2月28日发布《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,截至2019年底,60岁及以上人口已达25388万人,占总人口的18.1%。其中,65岁及以上人口达17603万,占总人口的12.6%。[1]我国超过1.8亿老人患有慢性疾病,患有一种及以上慢性疾病的比例高达75%,有4400万失能与半失能老人,[2]随着数量的不断增加,老年人面临着健康、养老、医疗以及精神赡养等诸多社会问题。国家相继提出“体医融合”和“医养结合”战略举措来提升我国老年人健康水平和养老服务,这对体育、医疗、养老三个领域的互动融合提出了更高要求,在人口老龄化社会背景下推进健康中国建设,“体育·医疗·养老”融合发展是一个需要重视的问题。基于此,本文在梳理“体育·医疗·养老”融合研究进展的基础上,分析“体育·医疗·养老”融合的可行性,提出“体育·医疗·养老”融合路径的构想,期望能拓展老年人体育工作新领域,有助于积极推进老龄化进程,推进健康中国国家战略的实施。

1 “体育·医疗·养老”融合研究进展

我国关于体医融合、医养结合和体育养老方面的文献资料较多,但关于体育、医疗、养老相融合的研究文献相对较少,仅有10篇,其中6篇发表在体育领域期刊,1篇发表在医学期刊,1篇发表在老龄学期刊,2篇发表在经济学期刊。8名研究学者中,1名为医学研究者,1名为老龄学研究者,1名为经济学研究者,5名为体育学研究者。从发表年份来看,2017年1篇,2018年2篇,2019年6篇,2020年目前1篇。2017年王会儒等[3]提出以传统养生体育为载体,构建“传统养生体育+医疗+养老”的老年健康干预模式,这是我国最早提出将体育、医疗、养老三者相融合的研究。2018年戴志鹏等[4]根据我国目前“9073”和“9064”的养老模式结构特征,提出构建“体育锻炼+中医+居家社区养老”干预老年健康“治未病”和“康复体育+西医+机构养老”干预老年健康“治已病”两种路径。2019年王刚军[5]等阐述了新时代社区体医养融合的内涵,并根据我国目前“9073”和“9064”的养老模式结构特征,提出“体育保健+保健养生+居家社区养老”健康养护模式和“康复体育+疾病治疗+机构养老”康复照护模式。吴天琴等[6]运用SWOTS分析法,分析体医养融合智慧健康扬州样本的优势和劣势,机会与威胁。蓝敏萍[7]针对广西省现状提出广西体医养产业融合分析及路径设计。2020年华冰等[8]在分析体医结合和医养结合现状的基础上,提出老年健康干预的“体医养结合”模式构建。

目前关于“体育·医疗·养老”融合的研究大部分是模式构建的研究,并且全部都是根据“9073”和“9064”的养老模式结构特征,以居家社区养老和机构养老为平台来构建“体育·医疗·养老”融合的模式。并大致地将居家和社区养老群体归纳为具有自理或半自理能力的老人,机构养老中老人理解为失能或部分失能老人。这种划分不够科学严谨,笔者认为“体育·医疗·养老”融合发展实施的对象是老年人,要充分重视老年人的身体健康状况的异质性。所以构建“体育·医疗·养老”融合发展路径要以老年人的健康状况为划分依据,不同的健康等级实施不同的融合方案。

2 “体育·医疗·养老”融合的可行性

2.1 体育、医疗、养老追求目标的一致性

体育的基本功能之一是强身健体,人们通过体育锻炼增进健康、增强体质,使身体机能保持良好的状态,减少疾病的产生,以达到延年益寿的目的。医疗服务最基本的职能是治病救人,帮助病人减轻痛苦,恢复身体健康。现在医疗服务不仅强调治病救人,还特别强调实际功能的恢复与重建,经过康复,提高人的生存质量。有人认为随着社会发展,现代医院应该有更高的使命要求,还应该有养生和保健的功能。养生就是运用中医理论,调神、导引、四时调摄、食养、药养等,从养的角度入手,合理膳食,休养生息,提高身体素质,达到增强抵抗疾病能力的目的。保健就是运用中医理论与方法治未病,追求人体与环境平衡的境界,避免或减少疾病发生。老年人基本的养老服务需求是日常生活照料和康复护理等项目,国家提倡健康老龄化、医养结合、体育养老等,老年人越来越重视体育锻炼,以达到体质健康,减少疾病,延缓衰老。体育、医疗、养老共同追求的目标都是增进健康,减少疾病,提高人的生存质量。

2.2 体育、医疗、养老相互之间存在产业渗透

产业之间的渗透融合是现代社会的发展趋势,在不同的产业领域内,产业融合以不同的方式演进,最终促成整个产业结构的高度化、合理化,并构架出融合型的产业新体系。[9]体育产业、养老产业和医疗服务业三者交叉融合,相互之间都存在产业渗透,体育养生、运动康复、医养结合等都是产业融合的渗透点。体育、医疗、养老可通过技术融合、产品与业务融合最后达到市场融合,三者实现融合将呈现出高品质的养老服务进入市场,刺激养老市场消费。随着人们思想的改变,对养老品质要求的提高,体育、医疗、养老产业的融合具有必然性和迫切性。

2.3 体育、医疗、养老融合发展具有良好的前期基础

2016年10月,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》提出,要促进全社会广泛参与,强化跨部门协作,并特别指出要推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,加强老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预,强化老年人健康管理。2017年,国家体育总局与国家卫生和计划生育委员会召开体医融合洽谈会,国家体育总局体育科学研究所成立“体医融合促进与创新研究中心”,国家体育总局运动医学研究所和体育医院开通“运动处方”和“脊柱健康”两大门诊。[4]体育与医学的结合虽处于起步阶段,但有关部门正在摸索进行,学者们不断进行体医结合各方面的研究,大众对“运动是良医”、“治未病”等理念也逐渐了解接受,体医结合的实施有良好的发展局面。

《“健康中国2030”规划纲要》提出,针对健康老龄化问题,须推动医养结合,促进慢性病全程防治管理服务同居家、社区、机构养老密切结合,这是从国家层面上推出医养结合战略举措。国家在部分城市进行医养结合试点,各省政府对医养结合都特别重视,认真落实贯彻卫生计生委部门《关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》(国办发[2015]84号)要求,比如安徽省政府根据实际情况提出,“十三五”期间,将建立6个省级医养结合综合示范区、20个医养结合示范基地(园区)、100个医养结合示范项目、300个社区医养结合示范中心。各省市都在制定政策文件,有序推进医疗卫生与养老服务相结合。

体育养老强调体育锻炼对老年人健康的干预,大量研究表明,体育锻炼对老年慢性疾病有辅助治疗作用,体育锻炼能增强老年人平衡和控制能力,预防跌倒,改善呼吸机能,减少老年人患病率,体育锻炼能有效提高老年人心理和身体健康状态,有利于实现积极老龄化。随着社会的发展,老年人的健身意识越来越强,健身广场、健身中心、体育馆等健身场所有越来越多的老年人出现,越来越多的体育项目有老年人参与,体育养老就是健康养老,体育养老正在成为一种时尚,也是一种趋势。

体育、医疗、养老三者交叉结合的发展是对三者融合可行性的肯定,国家对体医融合和医养结合的提倡是三者结合的政策基础,体医融合、医养结合、体育养老的发展为“体育·医疗·养老”融合大健康发展提供了现实基础和条件。

3 “体育·医疗·养老”融合路径构想

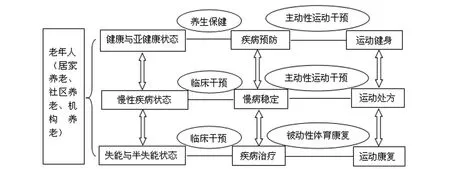

“体育·医疗·养老”(以下简称“体医养”)融合路径的构建要以老年人的健康状况为划分依据,不同的健康状态实施不同的融合方案。医学上将人的健康状态分为三种,健康状态、亚健康状态和疾病状态,根据老年人患病的特点,此处将疾病状态分为慢性疾病状态和半失能与失能状态,此处慢性疾病状态老人特指具有自理能力,能进行主动性体育锻炼的老年群体。将老年人健康状态划分为健康与亚健康状态、慢性疾病状态和半失能与失能状态,根据这三种健康状态整合“体医养”融合思路(见图1)。

图1 “体育·医疗·养老”融合基本思路

3.1 健康状态与亚健康状态老年人“体医养”融合思路

健康状态是指个人各主要功能系统,器官功能正常,没有疾病,体质状况较好。亚健康状态是健康与疾病之间的临界状态,各种仪器及检验结果为阴性,但人体有各种各样的不适感觉。有一部分老年人身体状况较好,处于健康或亚健康状态,这类老年人“体医养”融合基本思路:第一步,定期到医院体检,评估身体健康状况。社区医院建立老年人健康管理档案,社区医生详细解读老年人的体检报告,使老人了解自己各功能系统及器官功能的状况。第二步,根据体检报告,制定运动健身计划。健身指导员或健身教练咨询社区医生,根据老年人各功能系统及器官功能状况以及运动能力诊断,以“治未病”为理念,确定合适的运动项目以及运动强度和运动量等细则,制定合理系统的运动健身计划,使老人的主要功能系统和器官功能保持在较好状态。第三步,家庭、社区或养老机构协助配合实施老年人的运动健身计划,延缓老人衰老,将患病时间推后,延长高质量老年生活时长。家人对老年人运动健身给予支持鼓励,社区做好老年人健康档案管理工作,聘请体育社会指导员讲解体育运动健身方法,同时做好体育健身宣传工作,养老机构提供多元化体育场地设施,设体育健身服务站,配备专业体育健身指导员。

3.2 慢性疾病状态老年人“体医养”融合思路

国家卫生健康委员会2019年7月最新数据显示,我国超过1.8亿老人患有慢性疾病,患有一种及以上慢性疾病的比例高达75%,所以这类群体是老年人中的多数群体,存在患病比例高、患病时间比较早、带病生存时间较长等问题。患有慢性疾病老年人“体医养”融合基本思路:第一步,从医院提供的病历和病史资料,了解慢性疾病的数量、种类以及严重程度。社区为老人配有家庭医生,家庭医生作为老人的健康顾问,注意所患慢性疾病的禁忌,协助管理老年人健康。第二步,根据所患慢性病特点,健身指导员和家庭医生以“治已病”理念,共同制定个性化运动处方,辅助治疗慢病,减慢各生理功能的衰退,家庭医生和健身指导员并共同跟踪监测老人慢性疾病状态,以便运动处方的适时调整。第三步,加强体育、医疗、养老服务协同作用,尽量保证老人高质量的老年生活。体育领域科研人员运用运动医学等相关理论,研发制定针对老年人慢性疾病有效的运动处方,医疗卫生系统重视“治未病”和“治已病”的有效结合,为老年人慢性疾病的治疗提供指导方法,为老年人提供综合、连续、协同、规范的基本医疗和公共卫生服务,老龄服务部门提高基层慢性病综合干预管理效果,加强老年健康管理和服务平台建设。

3.3 半失能与失能状态老年人“体医养”融合思路

截止2018年底,我国有4400万失能与半失能老人,这部分老人的长期护理、康复训练、日常照料等是目前面临的非常严峻的现实问题。半失能与失能状态老年人“体医养”融合基本思路:第一步,医院治疗疾病,根据具体病情制定临床治疗方案。失能与半失能老人以医疗干预为主要手段,西医治疗为主要方法。第二步,运动康复师根据临床医生建议研制运动康复方案。这类老人已很难进行主动性运动,要以被动性的康复体育为主要策略,并由运动康复师、临床医生、护理师、营养师等共同完成运动康复方案的实施,帮助老人尽量恢复到自理或半自理状态。第三步,体育、医疗和老龄服务部门协同合作,尽量帮助老人有较高质量的老年生活。体育服务部门招募运动医学和体育康复等相关专业人才组成志愿者组织,可以采用无偿或低偿方式为老人设计运动康复方案,医疗卫生部门为老人疾病治疗和康复提供服务,重视医院老年科室的设置,制定上门巡诊服务和家庭病床服务,开展失能老人的评估,并为医学科研和体育科研机构提供老年人健康干预相关信息,老龄服务部门采取有偿或低偿方式开展失能老人综合服务,为老人提供文化娱乐、护理照料、精神慰藉等服务。

4 “体育·医疗·养老”融合发展的实施路径

4.1 政府引导,搭建“体医养”融合发展的平台

“体医养”融合发展具有多元属性,涉及不同的主体单元、不同的产业范畴等,同时就有对应的不同的行政管理部门,如卫计委、体育局、老龄规划办、各级民政部门以及社区养老服务中心等,这些部门的协同合作需要政府的政策支持,政府的扶持是“体医养”融合发展的必要条件,只有政府的积极干预引导才能为“体医养”融合发展搭建发展平台。政府应在老年健康养老发展方面进行统筹规划,推进体育、医疗、老龄事业协同发展,以服务目标协同为导向,服务方式协同多样化,服务路径协同最优化。政府可以在医养结合机构增添对体育场地设施、体育健身指导站、体育健身和体育康复专业人才的配备等方面的考核评比;鼓励社区多组织老年集体体育活动;检查社区体育健身设施和规模是否符合要求;重视运动健康产业发展,扶持体医结合相关的创业;加大老年健身知识宣传,提高社会对“体医养”融合的支持度。

4.2 培养专业人才,提供“体医养”融合发展的团队基础

具有专业且优秀的人才是“体医养”融合发展的基础和保障。“体医养”融合发展需要的人才不是仅仅懂得单个学科领域基础知识,还需要掌握自身专业领域与相关领域交叉拓展的知识,这样在制定个性化的“体医养”融合养老方案时,运动指导员、医生、康复师、营养师、护理员等能有效地沟通,形成专业的高水平的“体医养”专业团队。比如体育专业人才不仅要懂得体育健身知识,还需掌握针对老年人的不同体质,所患不同的疾病该如何指导体育锻炼和制定运动处方,以及了解不同老年疾病的禁忌;医学领域的老年医学专业的人才,不仅要懂得老年疾病如何治疗,还需要了解一些体育运动知识,懂得如何运用体育锻炼辅助治疗;各领域科研人员加强学术交流,注重学科交叉研究,加强运动干预健康的临床研究,对于运动医疗专业人才应强化培养和使用。

4.3 创新融点,拓宽“体医养”结合面

所谓融点就是“体医养”融合过程中,由于资源、技术、市场、功能、经济等产生的关联点。[10]“体医养”融合发展本质上就是一种创新发展,体育、医疗、养老三者进行跨界和延伸,进而融合,这个过程就是创新过程。创新“体医养”融点有技术、产品、管理和思维等方面的创新,要以不同的视角分析研究市场,用新方法、新角度研究问题,发现“体医养”融合契机。可以首先从养老产业入手,分析养老产业的市场、资源、需求、理念等方面与体育产业和医疗业的关联之处,分析体育资源和医疗资源的注入能否促进养老业的发展,能否为养老产业提供新的发展空间等,多方面综合分析,找准“体医养”融点,设计合适的“体医养”结合产品,打开“体医养”融合入口,拓宽“体医养”结合面。

4.4 转变传统养老观念,便于“体医养”理念的输入

中国父母属于付出操劳型父母,老人的老年生活大多是在照顾孙子孙女,帮助子女分担家务。中国传统养老观念是靠子女养老,一旦老人生病或者丧失自理能力就依靠子女照料,但子女一般正处于社会压力的高峰值,很难高质量地照料老人,老人的养老就比较被动。老年人要形成独立养老的新观念,主动向社会寻求老年健康服务,接受提升健康水平和养老生活质量的新观念,有自己的老年生活圈,要从仅仅物质生活得到保证到追求精神层次的满足。改变传统养老观念需要政府大力宣传以及提供老年健康服务的社会支持,还需要子女在赡养老人过程中重视和灌输“治未病”和“运动是良医”的健康观念以及引导老人增进社会交往和丰富老年生活。

5 结束语

在老龄化进程中,延缓衰老、抵御疾病和健康养老是我们努力解决的社会问题,国家提倡的体医融合和医养结合都是为此而努力。我国存在很强的“重医疗,轻运动”的观念,但对于养老健康管理,老年疾病的预防和控制与运动是分不开的,在“大健康”理念兴起背景下,将体育、医疗、养老相结合是社会经济发展的趋势。笔者提出“体育·医疗·养老”融合路径构想,是基于体育、医疗、养老追求目标的一致性,体育、医疗、养老相互之间已存在产业渗透,“体育·医疗·养老”融合具有体医融合、医养结合和体育养老前期基础等方面显示“体育·医疗·养老”融合具有可行性。以老年人为服务主体,根据老年人不同的健康状态提出三种“体医养”融合思路,每种融合思路倾向性不同,融合路径的实施需要政府的引导、专业人才的培养、“体医养”融点的创新和传统养老观念的转变等方面的配合。从目前现状来看,“体育·医疗·养老”的融合会有长时间的摸索和尝试过程。随着社会经济发展,大众思想观念的转变,老年人消费结构的改变,在运动健康消费的投入越来越多,要求也越来越高,“体育·医疗·养老”融合的发展面临良好的市场契机。将体育、医疗、养老事业协同发展,资源最优化配置,构建合理可行的“体育·医疗·养老”融合发展路径对实现健康老龄化和积极老龄化具有重要意义。