国际马拉松研究历史脉络与主题展望

王俊亮

(内蒙古大学满洲里学院 公共教学部,内蒙古 满洲里 021400)

国外马拉松开展历史悠久,相关科学研究也较为丰富和完善,对国外研究的引进与借鉴是我国开展马拉松研究的重要基石。殷鼎首次以知识图谱的形式介绍了国外马拉松研究的学科耦合、热点共现。[1]管莹莹等用同样的方法介绍了国外马拉松的研究热点。[2]以上文献为我们了解国外马拉松研究提供了初步的参考,开阔了国内马拉松的研究视野。值得反思的是现有研究的支撑数据并不完整,前者仅包括2007-2017年的相关文献,而后者的研究仅针对2010-2016年的相关文献。显然,相较于国外马拉松悠久的发展历史而言,两者均难以呈现其科学研究演进的完整脉络。另外,现有研究均致力于热点、前沿等研究现状的描述,并未对相关研究主题进行深入探究。因此,本研究将视域放宽至国外马拉松研究的整个历史进程,将Histcite的引文分析与Cite Space的共被引分析相结合,一方面呈现国外马拉松研究的历史脉络、重要文献及相互引证关系,另一方面,归纳国外马拉松研究的主题,梳理研究进展,总结主要观点,并据此提出未来研究展望。

1 研究方法与研究工具

1.1 研究方法

本研究借鉴文献计量学的主要方法对国外马拉松研究的历史文献进行系统梳理。文献计量学是处理海量文献资料的主要手段,特别是随着计算机处理能力的增强,各种文献处理软件应运而生,可应不同研究需要,“可视化”地快速呈现某个领域科学研究的主要特征,大大提高了科学研究的效率,同时可以最大程度地保证研究的科学性。

1.2 研究工具

采用Histcite、Cite Space两款软件作为主要研究工具。目前文献计量相关软件种类较多,优势与侧重各不相同,很难通过单一工具来完整呈现某领域的发展全貌。Histcite基于文献互引原理,通过引文编年图的形式,可以直观呈现文献之间的引证关系,理清科学知识的发展脉络,探索开创性文献。Cite Space基于文献共被引原理,以知识图谱的形式,定位某个领域的研究主题。

2 数据来源

全部文献来源于Web of Science(核心合集)。选择“基本检索”下的“主题检索”,检索主题为“marathon”,文献类型限定为论文(Article),语言类型限定为英语(English),检索日期为2020年4月6日,初步搜集到文献1681篇,所有文献均分布在2006年以后。为避免因检索词设置造成的重要文献遗漏,最大程度地保证数据的完整性及可信度,运用Hist Cite的无指定关键词参考文献功能,按照“Cited References”排序,将排名前十位且未被纳入的文献补充到已有文献记录中,结果显示除1篇1974年文献外,其余均分布在2001年至今,最终共有1688篇文献构成了本研究的数据库。

3 马拉松文献的引文分析

3.1 文献的基本信息

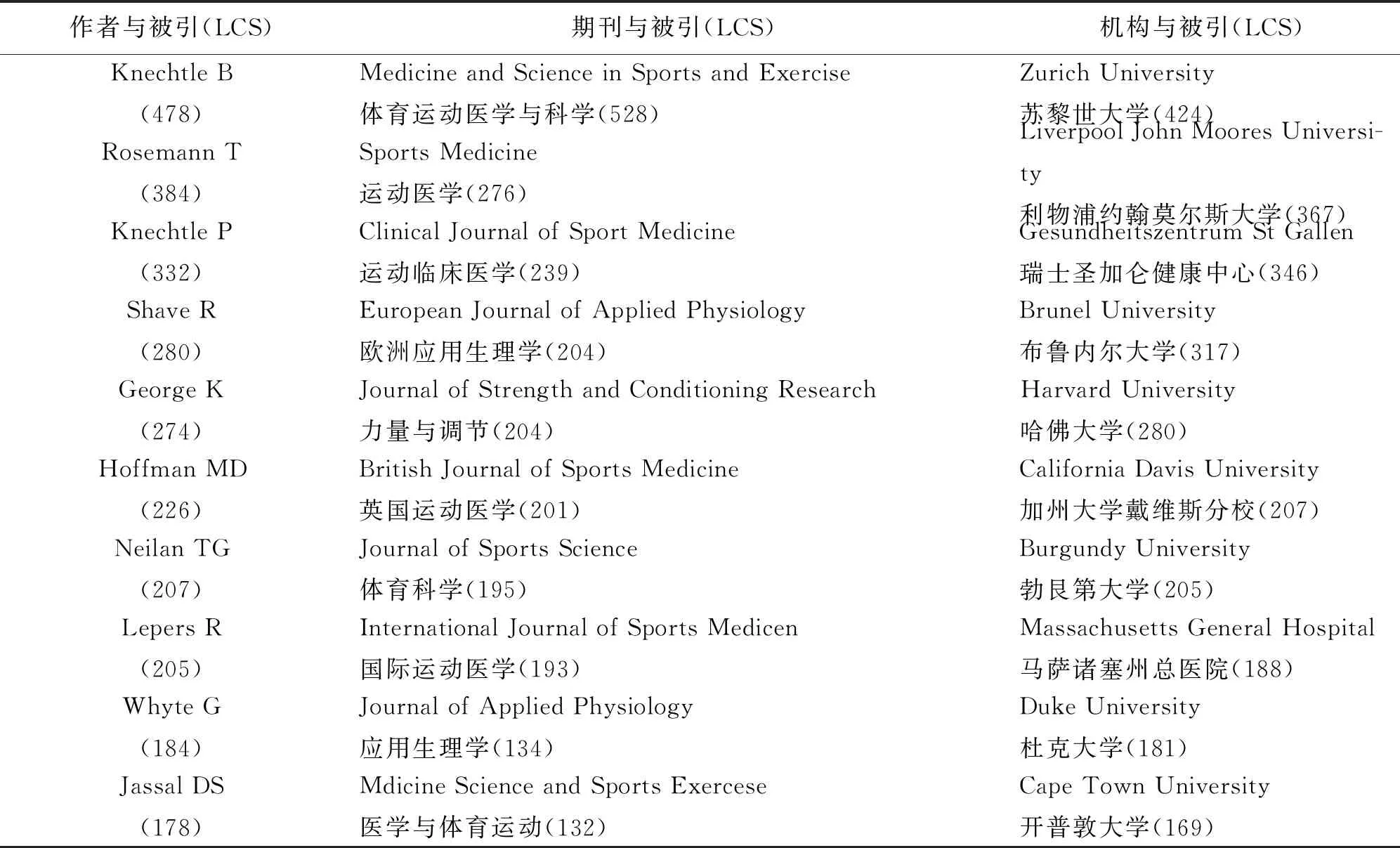

在Web of Science数据库中,通常按照文献被引次数倒序排列,从而确定某领域的重要文献。但实际操作中发现,越靠前的不一定就越重要,因为引用的文献有可能并非与被引的文献来自同一研究主题,Histcite提供了LCS这一指标很好地解决了这一问题。LCS(local citation scores)意为“本地被引次数”,即相同主题下的被引频次统计,很好地解决了无关引用造成的被引频次虚高的现象,因此,利用LCS排序可以快速、精确地定位马拉松研究领域的明星学者、知名期刊、权威机构(见表1)

表1 马拉松研究的主要学者、期刊、机构(前10位)

在学者层面,Knechtle B是耐力研究领域的高产、高被引学者,共检索到相关文献99篇,被引478次,远远高于其他学者。Knechtle B在2000年前后开始关注耐力运动中的营养物质代谢及补液方面的研究,研究涵盖马拉松、铁人三项、自行车、游泳等耐力项目。尤其是在2007年以后,Knechtle B与Knechtle P、Rosemann T等学者,依托瑞士苏黎世大学、瑞士圣加仑健康中心构建了较为稳定的学术团队,长期从事超级马拉松相关研究。在发文期刊方面,主要以运动医学类期刊为主,这与我国的马拉松发文倾向有所不同,除极少数揭示生理生化机制的研究刊登在运动医学类期刊,我国较高质量的马拉松研究大多刊登在专业的体育类期刊,大多将马拉松作为一个社会现象,从文化建构、社会互动、体育产业、赛事打造层面进行分析解读。

3.2 马拉松文献引证关系

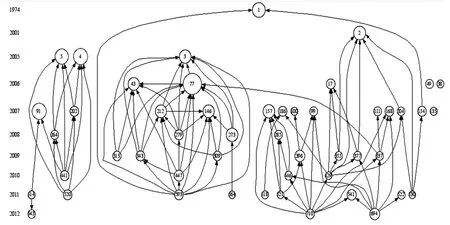

Histcite最突出的优势就是通过精确计算文献之间的引用的频次、方向,在时间维度下,梳理文献之间的关系亲疏及历史演进历程,通过引文编年图的形式,直观地呈现某个领域的重要文献分布及相互引用情况。选取LCS(本地被引频次)作为排序指标,设定排名前50的文献作为依托数据,通过“Graph Maker”功能生成引文编年图,图中每一个圆圈代表一篇文献,圆圈大小与被引用频次相关,圆圈里面的数字代表文献在当前数据集中的编号,连线代表文献之间的相互引用情况,箭头指向的文献即被引用的文献。

图1 马拉松研究引文编年图

图1直观展现了马拉松研究的高被引文献及研究脉络。最先引起广泛关注的是1974年序号为1的文献,在当地数据库中被引用66次,其详细信息为 Dill发表在《Journal of Applied Physiology》(《应用生理学杂志》)一篇题为calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma, and red cells in dehydration(脱水过程中血浆和红细胞容积百分率的计算),表明马拉松运动中的脱水问题最先引起广泛关注,该研究为判断脱水程度开发了一个可以量化计算的公式,使得量化研究脱水现象成为了可能。[3]2000年以后,高被引文献逐渐增多,4号文献、5号文献相继出现,一直延续到2008年前后的77号文献、91号文献。通过表2中整理的文献标题基本可以判断出,马拉松的研究脉络在2000年以后延伸至运动性低钠血症的相关研究,从2006年开始广泛关注马拉松对心血管功能的影响。

2008年以后难以发现高被引文献,似乎无法跟踪该时期研究的脉络走向,为此,Histcite提供了一个LCS/t这一指标可以实现新旧文献之间的比较,以解决文献发表不同步带来的被引频次的差异。LCS(local citation scores),t代表年代,LCS/t表示文章平均每年被引用的次数,值越高代表文献每年被大量引用,生命力强。2012年的694号文献:Do older atheltes reach limits in their performance during marathon running(高龄运动员的马拉松比赛成绩是否已经达到极限),2011年的541号文献:Is therea sex difference in the age of elite marathon runners(精英马拉松运动员在年龄方面是否存在性别差异),两篇文献的LCS/t较高,表明近年来研究脉络开始触及马拉松运动中的年龄问题,该研究分支的出现可能与近年来全球范围内参与马拉松运动的人口急剧增长有关。

表2 马拉松研究高生命力文献(前10位)

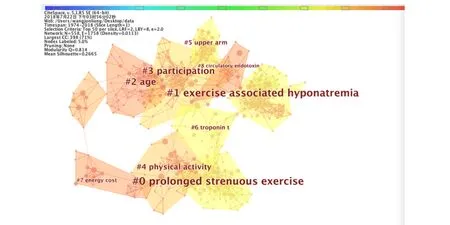

4 马拉松文献共被引分析

选择文献作为研究节点,基于Cite Space的共被引原理,从施引文献的标题中提取了9个聚类名(见图2),同时结合图1中文献互引的疏密程度,最终总结了马拉松研究的6个主题:运动性低钠血症;温度对马拉松的影响;特异生化标志物;成绩预测;运动损伤;年龄与运动成绩的关系。通过Web of Science检索不同主题的高被引文献及最新文献,通过“读秀”数据库获取文献全文,在阅读全文的基础上总结了各主题的主要观点、研究进展及未来展望。

4.1 运动性低钠血症

运动性低钠血症(Excrcise-Associated Hyponatraemia ,简称EAH)是在长时间运动期间或运动结束后24小时以内,血液中钠含量低于135 mmol/L,[4]并由此引发的生理现象,此现象在耐力运动中普遍存在,发病率通常介于2%-7%。[5]分为有症状和无症状两种类型,症状通常在4-6小时内出现,常伴有恶心、腹胀、呕吐现象,严重者会出现肌肉痉挛、癫痫、昏迷和死亡,因此其通常被认为是最严重的低钠血症,已成为马拉松等耐力运动中威胁运动员生命健康的最重要的潜在病因。第一例有文献记载的运动型低钠血症发生在20世纪八十年代,[6]随后逐渐引起人们关注,在发病机理、危险因素、预防策略等方面做了大量卓有成效的研究。

Christopher 等通过对参加2002年波士顿马拉松的766名大众运动员的调查后发现,跑步过程中体重增加与低钠血症有关。[7]Samuel 等同样发现赛中和赛后血液钠浓度的变化与体重变化相关,且赛中血液钠浓度的变化与液体摄入存在直接相关。[8]Noakes 等发现了导致EAH的三条独立运行机制,一是由于生理或心理作用造成的过度补液;二是抗利尿激素分泌抑制不足造成体内水分潴留;三是未能成功动员生理储备中的渗透性非活性钠。[9]不难发现,EAH与诸多因素相关,从外界环境中摄取液体过多以及内部环境利尿过程不畅造成的钠离子浓度过分稀释是造成运动员患EAH的最重要原因,而与体内钠含量的绝对值并无直接关联。

运动中或运动前后的合理补液可以有效预防、缓解低钠血症,补充含有电解质和碳水化合物的饮料要比单独补水的效果要好,[10]可以通过检测运动前后的体重变化决定补水策略, 但体重变化并不能

图2 马拉松文献共现知识图谱

作为预测EAH的有效指标,[11]而且由于跑步者在体重及出汗率上存在较大差异,因此一般性补水建议有可能是不当甚至是危险的,在体重大幅降低的情况下,通常的补水建议甚至会进一步降低血液的钠浓度。[12]

总之,不论是精英运动员还是业余运动员都有可能会出现运动性低钠血症,无症状的运动性低钠血症容易被忽视,但出现严重症状者如果不及时采取干预措施,可能会危及生命。外在的过度补水及内在的钠离子动员机制不畅造成的钠离子浓度过分稀释是患病主要原因,因此通过合理的补水措施可以有效预防运动性低钠血症,而缺乏个体差异的补水策略不建议采用,未来应针对不同运动员的不同情况制定采取精细化、个体化的补水策略。

4.2 温度对马拉松的影响

比赛场地的开放性使得马拉松运动易受外界因素影响,其中温度是最主要的影响因素。Matthew 等搜集了包括波士顿马拉松在内的7场赛事,以湿球温度(wet-bulb globe temperature 简称WBGT)作为主要环境指标,选取普通参赛选手的运动数据,首次量化了温度对马拉松运动的影响,发现随着外界环境温度的增加,运动表现均有所下降,相对于高水平的运动员,低水平的运动员运动表现下降的更为迅速。[13]为进一步验证该观点,Matthew 等人又选取了三项日本知名马拉松赛事(东京、大阪、名古屋),通过采集赛中5公里的比赛时间,分析了冠军、第25名、第50名、第100名运动员的数据,认为温暖的天气对较慢跑步者的负面影响是由于跑步速度从开始到结束较慢,而不是由较快的跑步者表现出较大的减速造成的。[14]除了运动水平,性别也是研究温度对马拉松运动影响的主要变量,Vihma 选取了1980-2008斯德哥尔摩马拉松近30年的数据,分析了汗液蒸发、皮肤表面空气流动以及热辐射等人体散热的主要途径,认为温度对女性跑步者的影响明显小于男性,这与女性的体表面积与体重之比值较大及跑步速度较慢有关。[15]

温度过高会影响竞技表现,温度过低同样也会给马拉松运动带来不良影响。寒冷气候会导致身体免疫、生化、血液参数的变化,使机体感染的概率增加,[16]最终导致支气管收缩、胸闷、咳嗽、运动性哮喘等一系列症状。[17]不仅如此,在寒冷的气候条件下,耗氧量和血乳酸水平增加,人体会通过肌肉颤抖等途径补偿能量需求,而肌肉过度颤抖造成的强直性肌肉痉挛会严重影响竞赛表现。[18]有专家认为,8-15℃是马拉松运动的适宜温度范围,并认为外界环境每增加一度,竞赛成绩就会降低一分钟,[19]也有学者认为10℃是马拉松运动的最佳外界温度。总体而言,较低的外界温度对竞赛成绩较为有利。[20]

总之,温度与马拉松竞赛表现高度相关,且对不同能力、不同性别运动员的影响存在较大差异。从现有研究来看,优异的运动成绩易在凉爽的环境下取得,这可能与低温条件更利于机体迅速散热有关。现有研究大多聚焦不同温度与马拉松运动的关系,而一段历史时期温度变化情况与马拉松运动成绩关系的研究较少,未来研究应贴合时代背景,开展更多基于全球变暖视域下的纵向研究,以利于不同历史时期马拉松运动成绩的纵向比较。

4.3 特异生化标志物

马拉松运动虽多有裨益,但危险性同样存在,长时间运动,特别是缺乏前期训练积累的耐力运动会导致诸多生化指标超过正常生理范围,最终导致一系列病理性症状,严重者会出现心脏功能紊乱、[21]心力衰竭,甚至心脏骤停。[22]虽然猝死的发生率极低,但每次总会引起媒体、大众的广泛关注,给赛事声誉带来负面影响。关于特异生化标志物的研究主要围绕两个方面展开,其一是运动是否与特异生化物的升高直接相关?其二是运动后升高与临床病理性升高是否相同?

脑钠肽(BNP)及其裂解的非活性N端脑钠肽前体(NT-proBNP),作为心功能不全特异生化标志物,可以反应心肌壁的应力,通常认为是评估心脏病的指标之一。耐力运动可以导致两者显著增高,且两者的增加与运动持续时间及运动员的年龄有关,[23]需要指出的是,虽然运动可以增加脑钠肽及N端脑钠肽前体的浓度,但这种增加与心血管疾病患者的病理性增加不能混淆,即使超过临床阈值,也可能是对运动员心脏的保护与调节,需要进一步研究来阐明两者与耐力运动的关系。[24]

心肌肌钙蛋白(包括肌钙蛋白T和肌钙蛋白I)是另一种心脏特异生化标志物,在临床上通常作为诊断急性冠状动脉综合征、心肌坏死的主要参照物。体育运动会诱发肌钙蛋白的升高,马拉松等耐力运动后肌钙蛋白会更为明显,[25]而且几乎所有的马拉松运动员赛后的肌钙蛋白浓度均会升高,[26]但耐力运动后肌钙蛋白的增高通常在运动结束后24小时内显著降低,并在72小时内逐步恢复至正常水平。[27]运动诱发的心肌肌钙蛋白增高似乎与心血管疾病的危险因素并无关联。[28]另外发现,心肌肌钙蛋白的增加更容易出现在水平较低的运动员身上,特别是对于赛前每周训练小于或等于35英里的运动员身上,心肌肌钙蛋白增加更明显。Elizabeth 等通过对波士顿马拉松766名运动员的研究也印证了类似观点,认为较少的马拉松经验和较低的年龄与肌钙蛋白的增加有关,同时与竞赛表现及传统的心血管危险因素无关。[29]运动持续时间及运动强度也通常被认为是触发耐力运动中心肌肌钙蛋白释放的重要变量,后续研究中应量化运动强度以验证其对肌钙蛋白释放的影响。[30]

总之,长时间运动与多种特异生化标志物的升高直接相关,但这种升高与病理性的升高并不相同 ,多数研究并未阐明这种差异背后的深层次机制,说明运动与特异生化标志物变化之间的关系可能非常复杂。同时发现现有研究局限性也较为明显,由于各类参数的连续性检测难以实现,所以存在错过某些标志物释放高峰的可能性,因此,通过数据的不间断采集来澄清运动后心脏特异生化标志物升高的深层次机制是今后研究的趋势。

4.4 成绩预测

优秀的马拉松运动员通常有着较为一致的身体形态特征,他们通常体重较轻、体脂较低,皮褶厚度较小,[31]因此可以用相关指标预测运动成绩。Arrese对皮褶厚度做了细分后认为,下肢的皮褶厚度与竞赛成绩呈正相关,对运动表现而言是有用的预测因子。[32]纤细的身材功能效率较高,同样的运动距离可以节约更多的能量,[33]因此有学者认为首先跑进2小时的必定身材纤细且跑步经济性较高的运动员。[34]另外,普遍认为,优秀的马拉松运动员通常具有较高的有氧能力,通常用最大摄氧量(VO2max)来衡量,也有少数研究用摄氧量峰值(VO2peak)[VO2peak和VO2max都是用来评价有氧工作能力的重要指标,两者均反映了运动过程中摄氧量的最大值。VO2peak主要应用于患者和普通人,但近年来应用于运动员的研究也逐渐增多, VO2max主要应用于普通人和运动员。]来衡量,最大摄氧量与运动表现密切相关,是最早用来预测运动成绩的指标之一。[35]但两个人具有相似最大摄氧量的人,竞赛表现却有可能存在较大差异,于是最大摄氧量利用率(%O2peak)被用来解释这种现象。[36]除了以上先天因素,后天训练学指标也别广泛用于运动成绩的预测, Bale认为每周的训练次数和训练年限是预测马拉松成绩的最好指标。[37]Christensen发现顶级运动员的周训练量和训练强度均明显高于优秀运动员,[38]Yeung指出,每个训练阶段的总训练里程是预测成绩的最好指标。[39]不难发现,预测马拉松成绩的指标众多,但有学者认为单一指标预测运动成绩存在一定局限,多指标结合会达到更好的预测效果。[40]这种方法近年来已在对半程马拉松成绩的预测中得到了检验,模型理论预测精度达到96.2%,[41]但此类研究的缺陷是很少基于其它样本对方程或模型的可靠性进行验证。

总之,马拉松成绩预测的指标可以分为三类:形态学指标、生理学指标、训练学指标,多指标预测、多样本验证是未来的研究趋势,另外,步幅、步频、触地时间、腾空时间等生物力学指标对马拉松这种长时间周期性运动可能会有较大影响,但目前相关研究较少,未来也是一个值得探讨的话题。

4.5 运动损伤

与马拉松相关的运动损伤较为常见,其发生率介于19.4%-79.3%之间,[42]之所以会出现如此宽泛的区间概率,除了样本选择倾向以外,主要原因是多项研究都缺乏对运动损伤较为明确统一的定义,例如有的研究将脚部水泡作为运动损伤来看待,而有的研究仅将运动造成的下肢损伤作为研究内容。[43]马拉松运动损伤主要集中在下肢,[44]膝盖是最常见的损伤部位。[45]除了肌肉拉伤、关节损伤等急性损伤以外,足底筋膜炎,横纹肌溶解症等慢性损伤在马拉松运动中也较为常见。[46-47]

马拉松运动损伤不仅是赛事本身引起的,日常训练不当也会导致运动损伤。通常认为,大运动量训练不仅可以增加耐力水平,同时也被视为是有效预防运动损伤的手段之一,因为大运动量训练容易产生肌肉骨骼适应,不易在长距离跑步中发生运动损伤,[48]但鉴于人体生理承受能力的有限性,过大的运动量同样会造成运动损伤。[49]因此有研究建议30-64公里/周的训练量可以在提高运动成绩的同时,有效预防运动损伤,[50-51]不过一定要考虑跑步速度的影响,因为速度过快,肌肉组织的损伤速度会大于修复速度,极有可能导致运动损伤。[52]另外,年龄与运动损伤之间似乎存在着显著且复杂的关系,有研究发现年龄较小和较大的运动员运动损伤的概率较小,倒U型曲线似乎能解释这一现象,但质疑声同样存在。[53]

总之,马拉松运动损伤主要集中在下肢,且受多重因素的影响,但对运动损伤的不同定义限制了研究间的横向比较,年龄与运动损伤的关系仍未明晰。未来应在统一运动损伤定义的基础上,配比不同距离、不同速度等负荷指标,寻找损伤预防和成绩提高之间训练量的合理区间。另外,应采取大样本研究,明晰年龄与运动损伤的关系,从而为制定不同的预防策略提供支持。

4.6 年龄与运动成绩的关系

过去几十年,参与马拉松运动的年龄结构发生了较大变化,相较与年轻运动员,40岁以上的精英运动员及女性参与者增加更为显著,相关研究也逐渐增多。

虽然最大摄氧量(VO2max)等代表有氧能力的生理学指标在25岁之后就开始下降,但大于64的男性和大于44岁的女性,其运动成绩仍然能显著提高,表明该年龄段的运动员可能尚未达到马拉松成绩的极限,未来是否会延续这一趋势,需要更多纵向研究。[54]Leyk 等通过对300757名运动员数据的方差分析也得出了类似结论,研究认为,50岁之前耐力并不会出现显著下降,且50-69岁年龄段,耐力仅下降2.6-4.4%。[55]有报道指出最近一位81岁的高龄运动员在19小时44分钟内完成了100公里超级马拉松,这样的极端案例虽然较少,但也从侧面印证了以上研究发现。另有研究指出,20-55岁年龄段在竞赛时间上不存在显著性差异,[56]Mark从另外一个层面印证了以上发现,他首次评估了当前以5年等距划分马拉松参赛年龄的分类体系,认为分别对于40岁以上的女性和50岁以上男性而言,随着运动能力的下降,相对于与他们处于同一组别的年轻运动员而言很可能存在相对年龄效应,导致不公平竞赛的可能。[57]

总之,年龄对马拉松运动影响较小,许多大龄运动员也能保持较高的运动水平。50左右竞技水平开始显著下降,但下降幅度较小。未来应针对大龄运动员开展更为广泛细致的研究,建立更加科学的年龄分组体系,促进公平竞赛及群众参与。

5 结论与展望

马拉松研究的权威力量集中于以瑞士为代表的发达国家,载文期刊以运动医学类期刊为主。研究脉络起始于对脱水问题的探讨,此后依次延伸到运动性低钠血症、马拉松对心血管功能的影响,并在近年来开始触及马拉松运动中的年龄问题。围绕研究脉络逐渐形成了运动性低钠血症、温度对马拉松的影响、特异生化标志物、成绩预测、运动损伤、年龄与运动成绩的关系等6个研究主题,结合不同主题的研究现状提出了未来研究展望:

1)运动性低钠血症发病率较低,但危害性较大,不同水平的运动员之间均可出现,体内钠离子浓度过分稀释可能是致病的主要病因,补水是预防运动性低钠血症的有效手段,未来应在进一步明晰其病因的同时,进一步探索性别、年龄等变量与运动性低钠血症的关系,从而为制定个性化的补水策略提供科学依据。2)温度与竞赛表现高度相关,并存在运动水平、性别差异,优异成绩易在凉爽的环境下取得。未来应继续从环境温度层面深入探讨优异成绩取得的主要原因,并进一步明确不同水平、不同性别、不同年龄运动员的适宜运动温度范围。除此之外,还应开展更多基于气候变化视域下的多年纵向研究,以评估气候变化对马拉松运动的影响。3)马拉松运动后特异生化标志物升高现象较为普遍,且受到运动水平、持续时间等多种因素的影响。与临床病理性升高不同,马拉松运动导致的特意生化标志物的升高持续时间较短,其原因有待进一步探明。另外,特意生化标志物可能存在释放高峰的现象,且各生化标志物的释放高峰时段可能存在差异,未来应采用连续、密集的观测手段收集数据,进一步明确各种生化标志物的生理规律。4)形态学指标、训练学指标、生理学指标是预测马拉松成绩的主要指标,有研究发现多种指标的预测效果要好于单一指标,但缺乏更多样本验证。步幅、步频、腾空时间等变量会影响马拉松的运动成绩,而现有研究鲜有涉及,将以上生物力学因素纳入研究范围,并综合运用多种指标选材和预测运动成绩是未来的主要趋势。5)马拉松运动损伤主要集中在下肢,训练是有效预防运动损伤的手段之一,但训练量过大可能会进一步导致运动损伤。由于对运动损伤的界定存在差异,研究的异质性突出,限制了研究间的横向比较;未来应在统一运动损伤定义的基础上,寻找损伤预防和成绩提高之间训练量的合理区间,并澄清年龄与运动损伤的关系。6)大龄运动员也能维持较高的运动水平,50岁左右竞技水平开始缓慢下降,未来应设计更为科学的年龄分组标准,促进竞赛公平。