正当防卫限度条件认定标准的现实困境及解决对策

——基于1393 份刑事判决书的实证分析

戴颖泽

(华东政法大学,上海 200042)

近年来,正当防卫问题引发社会广泛关注。2009 年的“邓玉娇案”、2016 年的“于欢案”、2018年的“昆山持刀砍人案”,均引起了社会和学界的热议。正当防卫问题引发社会广泛关注的起因虽是孤立个案,但却反映了新时代人民群众对民主、法治、公平、正义、安全的普遍诉求。因此,明确正当防卫与防卫过当之间的界限标准,是当下理论与实务界的一项重要任务。

成立防卫过当,理论上的通说一般认为需满足五个条件,即防卫的意图、起因、对象、时间、限度等五个条件。[1]130关于正当防卫限度条件的认定标准,即如何认定“明显超过必要限度造成重大损害”,这是认定正当防卫时最为关键也最实质的问题,刑法理论上关于此尚未形成统一标准。[2]即使持同一种理论标准,由于“必需”亦或是“相当”都是非常实质性的评价,不可避免地需要进行多次的价值判断,也可能会得出不同的结论。同时由于理论上未形成统一的判断标准、对限度条件具体标准阐释不透彻,导致司法实践在判断正当防卫时更是无所适。[3]为了寻找一种便于操作的标准,司法实践不约而同地形成了“唯结果论”的倾向,[4]即在判断防卫过当时,不考虑侵害行为与防卫行为之间的差异,也不考量双方人数与力量的对比,而仅以防卫结果为判断依据,认为在造成重伤及以上后果时,甚至有的认为在造成轻伤的后果时便成立防卫过当。

不可忽视的是,正当防卫限度条件的认定标准问题是一个实践性极强的问题。理论的构筑固然有利于我们由上而下地解决问题,但关于正当防卫案例的分析能够保障我们由下而上地检验、完善正当防卫限度条件的认定标准。由此,本文通过对全国近五年来有关正当防卫、防卫过当刑事判决书的实证分析,深层次剖析理论上与司法实践中关于正当防卫限度条件认定标准的现实困境,通过建立数学模型的方式为正当防卫限度条件提出一个可量化、可视的判断规则。

一、样本基本情况

本文样本的选取,是使用“威科先行”为检索工具,该数据库显示所有裁判文书中引用《刑法》第20 条的裁判文书共2417 篇,在这2417 篇裁判文书中再以“刑事”“判决书”这两个关键词进行限缩,得出全国范围内自2001 年以来引用《刑法》第20 条的裁判文书共1801 份。本文仅选取近五年来的相关裁判文书为研究对象,其中,2015 年249份,2016 年262 份,2017 年272 份,2018 年406份,2019 年截至12 月7 日计204 份,共计1393 份刑事判决书。

从判决书的裁判时间来看,2015 年占比17.9%,2016 年占比18.8%,2017 年占比19.5%,2018 年占比29.1%,2019 年占比14.6%。可以看出,2018 年是正当防卫或防卫过当类案件高发的年度。从横向比较来看,虽然2019 年尚未结束,但相关案件应当是少于往年的数量。

从判决书的认定结果来看,1393 份判决书中,被认定为正当防卫的共47 例,被认定为防卫过当的共1033 例,被认定为不构成防卫或者无关案例的共313 例。被认定为正当防卫、防卫过当的为有效案例,共1080 份,占比77.7%,无效案例占比22.3%。在有效案例中,被认定为正当防卫的仅占比4.4%,被认定为防卫过当的占比95.6%。

从判决书的空间分布来看,1393 分刑事判决书中,北京市共9 例,占比0.63%;天津市共4 例,占比0.32%;上海市共9 例,占比0.63%;河北省共71 例,占比5.06%;山西省共26 例,占比1.90%;内蒙古自治区共40 例,占比2.85%;辽宁省共35 例,占比2.53%;吉林省共35 例,占比2.53%;黑龙江省共18 例,占比1.27%;江苏省共79 例,占比5.70%;浙江省共62 例,占比4.43%;安徽省共35例,占比2.53%;福建省共35 例,占比2.53%;江西省共57 例,占比4.11%;山东省共88 例,占比6.33%;河南省共44 例,占比3.16%;湖北省共66例,占比4.75%;湖南省共88 例,占比6.33%;广东省共137 例,占比9.81%;广西壮族自治区共66例,占比4.75;四川省共57 例,占比4.11%;贵州省共71 例,占比5.06%;云南省共88 例,占比6.33%;陕西省共48 例,占比3.48%;甘肃省共40例,占比2.85%;青海省共40 例,占比2.85%;新疆维吾尔自治区共9 例,占比0.63;重庆市共4 例,占比0.32%;海南省共13 例,占比0.95%;宁夏回族自治区共13 例,占比0.95%;西藏自治区共4例,占比0.32%;从以上数据来看,广东、山东、湖南、云南的相关案例较多。

二、现实困境的剖析

《刑法》第20 条第二款规定,“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,当时应当减轻或者免除处罚。”这是关于正当防卫限度标准的法律规定,可是如何界定“明显超过必要限度造成重大损害” 成为理论与司法实践在正当防卫的判断过程中面临的最为严峻的问题。下文将分别从理论层面与实务层面分析目前关于防卫过当判断的现实困境,为解决对策的提出提供“靶心”。

(一)理论层面众说争鸣

1.基本立场的争论

国内关于限度条件基本立场,目前主要存在两种学说争论,即“相当说”与“必需说”的争论,通说采取了“相当说”这一理论标准。[5]“相当说”认为,判断是否超过必要限度,应当在“必需说”的基础之上,再判断侵害方的侵害行为与防卫方的防卫行为在手段、强度以及所导致的后果等方面,不存在过于悬殊的差异。[1]135“必需说”认为,防卫方的防卫行为是制止不法侵害所必需的。而关于何为必需的防卫行为,德国学者罗克辛认为应当考虑三个要素:首先,防卫行为可以制止不法侵害;其次,防卫方不存在其他更为轻缓的防卫选择;最后,防卫方做更为轻缓的选择时,不能以面临防卫失败的风险为代价。[6]目前这一学说是德日法系中的有力说。[7]由于司法实践存在前文所述“唯结果论”的倾向,并且也现实地导致了将部分属于正当防卫的案件认定为防卫过当,下文将对此进行详细论述。鉴于此,越来越多的学者主张要矫正司法实践中存在的“唯结果论”倾向,就要放宽限度条件的认定标准,将目光从原先“防卫结果”转移到“防卫行为”上,因此“必需说”也逐渐成为国内的有力说。

而至于第三种学说“基本相适应说”,该说认为双方的行为在方式、强度以及所造成的后果方面需要保持基本相适应时才认为未超过必要限度。[8]可以看出,该说在限度条件的判断中采取了一种较为严苛的态度,认为防卫行为在各方面均需与侵害行为相适应,这需要防卫方在防卫时保持较高的理性,与实际不符,并且与我国关于正当防卫的立法趋势相背,也不符合我国设立正当防卫更好地保障防卫权的初衷,因此现在已经很少有学者持这一主张。

2.判断路径的分歧

所谓判断路径的选择,是指“一体说”与“二分说”的对立,详言之就是“明显超过必要限度”与“造成重大损害”之间关系的不同看法。厘清上述两种学说各自的内涵,有利于后续限度标准的路径明确与量化。

关于“一体说”,该说认为限度条件的判断是一次综合性的判断,“明显超过必要限度”与“造成重大损害”两者之间是统一的,既不存在明显超过必要限度但未造成重大损害的情形,也不存在造成了重大损害但未明显超过必要限度的情形。[9]关于“二分说”,该说认为限度条件的判断需要分别进行两次判断,将限度条件进一步细分为行为限度条件与结果限度条件,“明显超过必要限度”对应的是行为限度条件,“造成重大损害” 对应的是结果限度条件,两者之间的关系是并列的、分立的,即认为存在明显超过必要限度但未造成重大损害的情形,也存在没有明显超过必要限度但造成了重大损害的情形。该说认为,只有在行为限度与结果限度均超过必要限度时,才属于超过正当防卫的限度条件可能涉嫌防卫过当。[10]

(二)实务层面异象层出

1.“唯结果论”的倾向

指出司法实践在判断防卫过当时存在 “唯结果论”的倾向,但没有具体的数据支撑总是难以让人信服。本文将对样本中1080 份有效案例进行梳理,分别统计出当防卫结果为轻伤时,以及当防卫结果为重伤及以上时,被认定为正当防卫的比例。如果最终得出的数据显示被认定为防卫过当的比例畸高,则应当认为司法实践中“唯结果论”的倾向客观存在。

通过对总样本中1080 份有效判决书的梳理、统计,防卫结果最高为轻伤的判决书共227 份,占比21.0%最高伤害为重伤及以上结果的共848 份,占比78.5%。最高伤害为轻微伤的共4 份,占比0.4%。未造成伤害的共1 份,占比0.1%。在侵害方所遭受的最高伤害为重伤及以上后果的848 份判决书中,仅有22 份被认定为正当防卫,占比2.6%。在侵害方所遭受的最高伤害为轻伤的227 份判决书中,仅有20 份被认定为正当防卫,占比8.8%。因此,我们可以得出这样一个结论,司法实践中在判断防卫过当时,防卫结果最高为轻伤,则有91.2%的概率被评价为防卫过当;防卫结果出现重伤及以上后果,有97.4%的概率被评价为防卫过当。从目前可搜集到的司法判例来看,“唯结果论” 的倾向在司法实践中现实存在,并且较为严重,如以下两则案例。

案例一:陈剑故意伤害一案①参见(2019)晋0723 刑初83 号刑事判决书。。该案中,法院认为本案在矛盾升级,对方三人持械与被告人陈剑打斗过程中,被告人陈剑出于正当防卫的主观故意从巩某手中夺取塑胶棒致被害人陈某轻伤结果的发生,已明显超出正当防卫的必要限度,认定其属于防卫过当,构成故意伤害罪。

案例二:高某、王某某故意伤害案②参见(2019)冀0627 刑初124 号刑事判决书。。该案中,起因是王某某因工作琐事与蒋某放生口角,将蒋某打成轻伤。此时,高某在门外看到刘某正手持三把菜刀砍房门,遂上前制止导致发生冲突,最终高某将刘某打成轻伤。法院认为,高某因制止刘某并与之发生冲突,造成伤害后果,具有防卫情节,认定其属于防卫过当,构成故意伤害罪,但免予刑事处罚。

上述两则案例,法院均是以防卫行为导致轻伤害的结果而直接将其认定为防卫过当,“轻伤”能否属于“造成重大损害”暂且不论,案例一中对方三人持械,案例二中被害人刘某手持三把菜刀攻击,这种侵害行为已经足以评价为致命性手段,但法院在上述两则案例中完全不考虑侵害行为手段强度实属不妥。合理的现象应当为,防卫结果在防卫过当的判断过程中仅是参考性因素,更有学者认为,防卫结果与防卫过当的判断无关。[11]

为纠正此司法异象,最高检于2018 年12 月18 日公布了四则有关正当防卫的指导性案例。其中“于海明正当防卫案” 明确了“行凶”的具体内涵,指出在侵害行为符合“行凶”的情况下,要敢于适用《刑法》第20 条第三款的规定,将其认定为正当防卫。该指导性案例作为引起了社会广泛关注与讨论的案例,将其作为指导性案例予以公布应该说会有助于扭转当前《刑法》第20 条第三款沦为“僵尸条款”的窘境[12],并且在一定意义上也可以纠正上述“唯结果论”的异象。指导性案例公布后的现实效果果真如此吗?下文将通过对比指导性案例公布前 (即2015 至2018 年) 与公布后 (即2019 年)司法实践在认定防卫过当的变化,以展示指导性案例的实际效果。

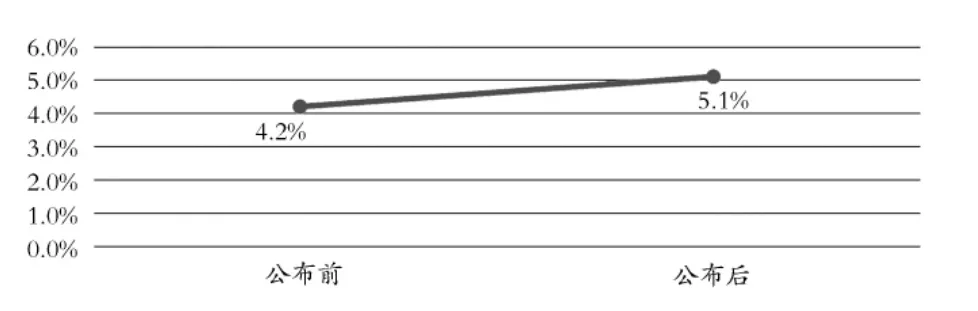

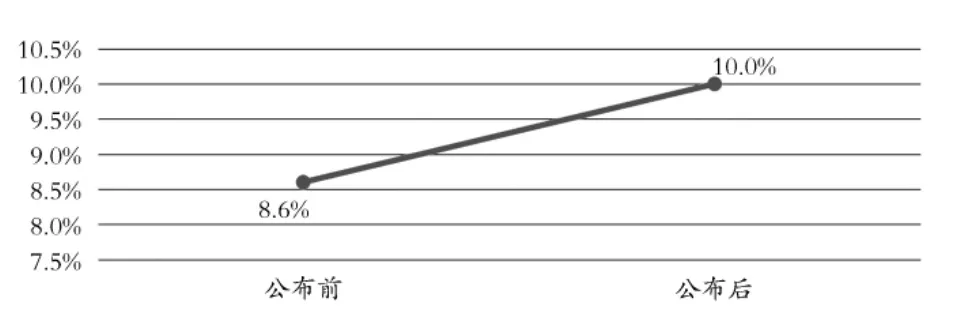

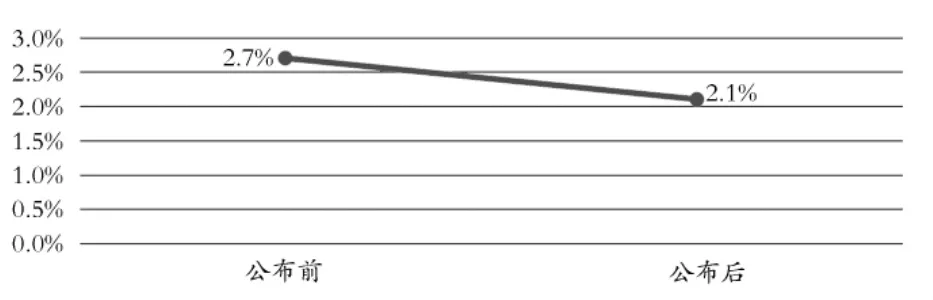

通过整理得出,公布前共1189 件相关案例,有效案例共943 件,被认定为正当防卫的共40件,占比4.2%。有效案例中,防卫造成的伤害结果最高为轻伤的有187 件,其中16 件被认定为正当防卫,占比8.6%,造成结果为重伤及死亡的有752件,其中20 件被认定为正当防卫,占比2.7%。公布后共204 件相关案例,有效案例共137 件,7 件被认定为正当防卫,占比5.1%。有效案例中,防卫造成的伤害结果最高为轻伤的有40 件,4 件被认定为正当防卫,占比10%,最高伤害为重伤或者死亡的有96 件,2 件被认定为正当防卫,占比2.1%。如以下三个折线图所示:

图1 正当防卫比例

图2 轻伤认定为正当防卫的比例

图3 重伤以上认定为正当防卫的比例

根据图1、图2 以及图3 所示,在上述指导性案例公布后,总体上认定为正当防卫的比例以及防卫结果为轻伤时认定为正当防卫的比例较公布前有所提高,防卫结果为重伤以上时认定为正当防卫的比例略有下降,可以看出上述指导性案例的公布起到了应有的作用,“唯结果论” 的倾向有所改观,但仍然存在。值得庆幸的是,在正当防卫指导案例公布后,出现越来越多的案件在公安阶段不予立案、检察院阶段不予起诉,从而未进入到审判阶段。而图1 中正当防卫的认定比例仅以审判阶段的案件为考察对象,因此实际上图1 中“公布后认定为正当防卫的比例”应该更高。

2.正当防卫的认定过分依赖二审程序

以在指导性案例公布后被认定为正当防卫的7 则案例为例子,有4 件是通过二审改判为正当防卫①参见(2019)鲁16 刑终239 号、(2019)湘02 刑终205 号、(2019)沪01 刑终179 号以及(2019)闽09 刑终61 号刑事判决书。,有1 件是通过再审改判为正当防卫②参见(2019)鄂03 刑再2 号刑事判决书。,一审直接认定为正当防卫的仅2 起③参见(2019)鄂0112 刑初73 号、(2018)沪0115 刑初526 号刑事判决书。。可见,司法实践中正当防卫的认定仍然面临着很大的困难,存在过分依赖二审及再审程序改判的问题。法律的正确适用应该更多地体现在一审的审判活动中,二审以及再审更多的是发挥其监督作用,如果将认定正当防卫的重任全部推给二审或再审,则必将提高冤假错案的风险。究其原因,大致是由于“维稳思维”“案件考评制度”从中作梗,[4][13]但这两点因素均有一个共同点,便是怠于承担责任。

从“维稳观念”的角度分析。如果一审承办法官将案件公平公正地认定为正当防卫,则有可能面临被害人(即正当防卫中的不法侵害人)一方无止境的纠缠、上访甚至扰乱办公秩序、司法秩序等违法手段的压力。此时,承办法官为了避免承担前述压力和责任,往往会选择向被害人一方妥协。通常表现为将正当防卫认定为防卫过当,但在量刑上给予防卫者一定的减轻,比如同时宣判缓刑或者免予刑事处罚,这种“两边各打50 大板”的做法看似情有可原,取得了较好的社会效果,维持了社会稳定,但严格意义上讲,这就是冤假错案,就是一种不正义。而正当防卫应当得到的是无罪判决,宣告缓刑或者免予刑事处罚虽然使防卫者免除了牢狱之灾,但其仍然是有罪判决,防卫者一生将被刻上了原本不应该拥有的“犯罪人”烙印。

从“案件考评制度”的层面观察。根据我国目前存在的“案件考评制度”,那些行为定性或者量刑被改变的案件将会被评价为负面指标,这会直接影响案件承办人员的奖励和升迁。具体到一审的审判活动中,检察院一般是以 “故意杀人罪”、“故意伤害罪”、“过失致人重伤罪”或者“过失致人死亡罪”对防卫者提起公诉,如果承办法官将案件定性为正当防卫,无疑是对案件行为定性的改变,此时由于“案件考评制度”的存在,承办法官可能会面临检方施加的压力。因此承办法官为了避免承担如此压力,往往会选择迁就检方从而最终将案件认定为防卫过当。

根据上述分析,一审案件的承办法官怠于承担责任着实情有可原,但作为一名人民法官,就要承担起肩上的责任与使命,任何理由都不能成为其逃避责任的合法辩护。同时,国家也要注意引导社会群众合法维权,坚决打击扰乱司法活动的违法犯罪行为;改良“案件考评制度”,摒弃原先死板、单一的考察方法,探索一种更为灵活的、综合的考评制度,不能让“案件考评制度”成为束缚正义的枷锁。

三、理论层面的厘清

通过上述分析,我们可以发现理论上对判断限度条件时的基本立场与路径选择尚未达成统一的标准,司法实践中也面临着“唯结果论”与“认定正当防卫过分依赖二审程序”等困境。同引言部分所述,笔者认为理论上的众说争鸣以及对限度条件具体标准阐释不透彻是司法实践异象层出的深层次原因。例如,何为“必需的防卫行为”,尽管理论上已经有了多种详尽的解读,但由于现实生活中每个个案的复杂性,在判断过程中需要考察多种要素,通过法官的价值判断后,即使同样采取“必需说”立场的法官也会给出不同的结论。因此,如何准确地认定“必需的防卫行为”成为时下亟需攻克的难题。鉴于此,在确立具体的判断规则前,先对理论层面进行厘清,即明确本规则所选择的基本立场与判断路径,为后续规则的提出提供理论的支撑。

(一)“必需说”的本土化理解

如上文所述,目前国内出现越来越多的学者持“必需说”的基本立场,本文也赞同此主张。其合理之处在于,“必需说” 更有利于保障防卫方的防卫权,同时可以有效矫正司法实践中存在的“唯结果论”倾向。对于其他学者认为“必需说”会导致滥用防卫权的质疑,笔者认为这一偏见有失公允。1997 年《刑法》相比于79 年《刑法》,之所以放宽正当防卫的成立条件,就是因为之前司法实践中对正当防卫的认定采取了非常严苛的标准,而1997年《刑法》对正当防卫条文修改后,并未取得预期的效果,目前司法实践对成立正当防卫的标准仍然十分严格,比如在成立正当防卫的条件之外添加“紧迫性要件”,[4]“唯结果论”倾向也是采取严苛标准的客观反映。因此,在目前司法实践对限度条件采取严苛标准的大环境下,认为“必需说”会导致防卫权的滥用没有任何依据,也没有相应的数据支撑。

本文虽采取“必需说”的基本立场,但是由于我国《刑法》第20 条第二款对防卫过当的表述为“明显超过必要限度造成重大损害”,因此本文所述“必需说”是作本土化理解之后的概念,即应当允许存在在事后通过客观的判断虽不属于必需的,但其强度仅略微超过侵害行为的防卫行为。首先,根据“必需说”理论,防卫人使用尽可能轻微的防卫行为不能以存在防卫失败的风险为代价,因此为确保防卫成功,应当允许超过侵害行为的强度。其次根据“优越利益说”,防卫方的利益对比侵害方而言具有质的优越性,[14]那么当防卫行为的强度超过侵害行为一个幅度时,便不能认为是防卫过当。最后,根据我国《刑法》规定,明显超过必要限度才有可能成立防卫过当,言下之意,略微超过必要限度不成立防卫过当。

(二)“二分说”的提倡

本规则的判断路径是采取的“二分说”,即认为“明显超过必要限度”与“造成重大损害”之间是分立的关系,存在明显超过必要限度但未造成重大损害的情形,也存在没有超过必要限度但造成了重大损害的情形,只有当两者均满足时,才能认为符合《刑法》第20 条第二款规定的情形。

对于“明显超过必要限度”的理解,不能认为是完全脱离结果的判断,因为在“明显超过必要限度”的判断中不可避免地存在利益的衡量,而利益的衡量必须结合其行为可能导致的或者已经现实导致的伤害结果,否则利益衡量也无从说起。对于“造成重大损害”的理解,首先应当坚持只有在防卫行为导致重伤及以上后果时,才属于 “重大损害”,其次其功能是为了限缩防卫过当的处罚范围,排除行为过当而结果不过当的情形。

四、判断规则的确立——量化对比法

为尽可能地降低价值取向以及防卫结果在正当防卫判断中所占的比重,本文提出了一种量化的判断规则,本文称之为“量化对比法”。其通过建立简单的“数学模型”,为侵害方与防卫方的力量量化提供了“公式”,根据此公式量化对比后,可以非常容易地判断出防卫方在何种情形下使用何种强度的防卫手段是必需的,何种强度又是非必需的。具体而言本规则在判断正当防卫时,遵循三个步骤:第一,双方力量的量化与对比;第二,双方行为的评价;第三,必需的防卫行为的判断。

(一)双方力量量化对比——数学模型的建立

首先,分别对侵害方及防卫方双方的力量进行计算,是在整体上的静态把握,其包含了性别、年龄、强壮程度、人数以及武器等五个要素。关于年龄要素,将其细分为婴儿、儿童、青少年、成年、中老年、老年这五个阶段。婴儿为0-6 周岁,儿童为7-13 周岁,青少年为14-17 周岁,成年为18-59周岁,中老年为60-74 周岁,老年为75 周岁以上。关于强壮程度,将其细分为瘦弱、普通、强壮。关于武器,将其细分为徒手、短棍或砖头类钝器、长棍类钝器、匕首类短刀、砍刀类长刀这五个类别。短棍与长棍、短刀与长刀之间的判断,以30 公分为界限,30 公分以下的为短棍或短刀,30 公分以上的为长棍或长刀。

参照值的选择,取一个普通成年男性徒手状态下的力量值为1,女性的力量值为男性的50%。其他年龄段的力量值参照成年状态下给出相应的分值,青少年的力量值为成年的75%,儿童的力量值为成年的50%,婴儿的力量值为0,中老年的力量值为成年的75%,老年的力量值为成年的50%。关于强壮程度方面,瘦弱的为普通强壮程度的75%,强壮的为普通强壮程度的125%。关于武器方面,其他类别的武器也是以徒手状态为参考按照一定的比例给出相应的分值,短棍或砖头类钝器的力量值是徒手的两倍,长棍类钝器的力量值是短棍或砖头类钝器的两倍,匕首类短刀的力量值与长棍类钝器的力量值相当,砍刀类长刀的力量值是匕首类短刀的两倍。即一个成年男性在徒手状态下的力量值为1,在手持短棍或砖头类钝器状态下的力量值为2,在手持长棍类钝器状态下的力量值为4,在手持匕首类短刀状态下的力量值也为4,在手持砍刀类长刀状态下的力量值为8。至此,我们可以给不同年龄段、不同性别、手持不同武器的人计算出一个对应的力量值。当一方或者双方各自人数为多数时,把每个人各自的力量值相加,最终得出侵害方与防卫方各自的整体力量值。

其次,在计算出双方各自的力量值后,进行对比。当双方的力量差距在二倍(不包含)以上时,认为强势的一方处于“明显优势”,差距在二倍(包含)以内时,认为双方力量处于“基本相当”。

(二)双方行为强度的评价

对于行为强度的评价,本文将其细分为轻微手段、非致命性手段与致命性手段。至于致命性手段,美国刑法中对“致命武力”和“非致命武力”的区分值得借鉴。致命性手段,是指行为人有意造成或明知会造成他人死亡或严重人身伤害而使用的武力。[11]依此类推,非致命性手段对应轻伤害,轻微手段对应轻微伤害。但是,这仍然停留在抽象层面的分析,因此为更好地适用于司法实践,本文将上述概念作了更具体的解释。致命性手段为:使用刀具等锐器攻击他人的任何部位,行为人使用钝器攻击他人的头部等要害部位。相应地,非致命性手段为使用钝器攻击他人非重要部位以及徒手攻击他人头部、裆部等要害部位的行为。例如,用拳头攻击他人的头部,用脚踢他人的裆部等。至于持钝器攻击他人非要害部位,如果出现强度特别严重或者多次反复攻击,以造成他人重伤为故意的,便升级评价为致命性手段。最后关于轻微手段是指徒手攻击他人非要害部位的行为。

总之,若不法侵害人持械攻击的,行为强度将至少评价为非致命性手段,不再可能是轻微手段。需要强调的是,这里对侵害行为的评价是抽象判断、事前判断,不是以侵害方给防卫方造成的实际伤害结果为参考,而应当是侵害方给防卫方可能造成的伤害或危险而言。在很多案件中,不法侵害人持械攻击但最终并未导致防卫人轻伤等以上后果,但不能因此认定侵害手段属于轻微手段,而应当站在事前的角度并结合行为的强度、方式等作出的综合评价。

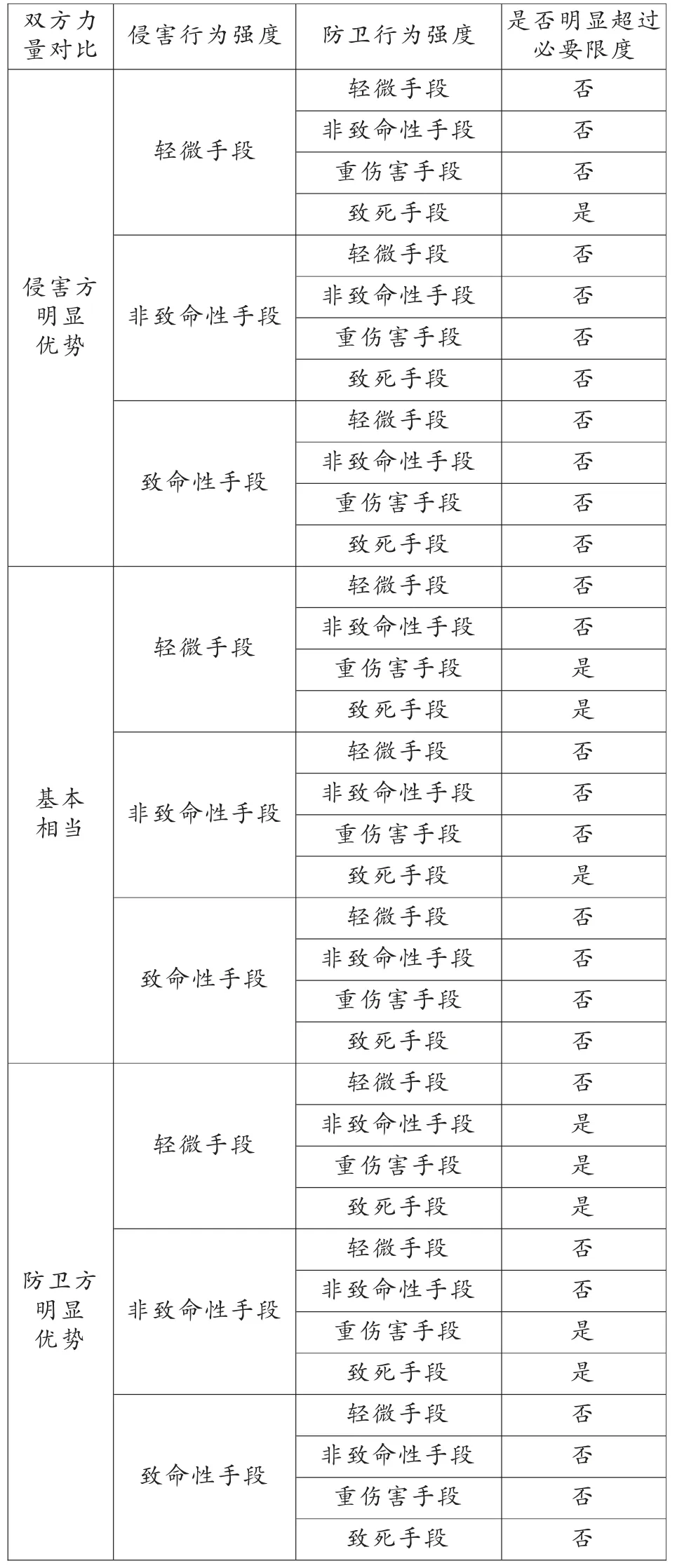

(三)必需的防卫行为的判断

1.双方力量对比基本相当

根据上述规则判断出侵害行为与防卫行为各自的强度后,再判断是否是必需的防卫行为。当侵害方与防卫方双方力量对比处于“基本相当”的状态下时,如上文所述,防卫方使用的防卫行为在强度上略微超过侵害行为的强度,我们认为是必需的,不属于“明显超过必要限度”的情形。

但是,对于“略微超过侵害行为的强度”该如何评价,即防卫方的利益对比侵害方究竟优越到何种程度?解决此问题,我们首先需要明确何为“明显超过必要限度”。一般而言,仅超出一个幅度的不能认为是明显超过,只能评价为略微超过,明显超过应当是超出两个幅度而言。[15]以双方力量对比处于“基本相当”的状态为例,当侵害行为属于轻微手段时,使用非致命及以下强度的手段进行防卫,应当认为没有明显超过必要限度;当侵害行为属于致命性手段时,使用致命性手段进行防卫当然属于没有明显超过必要限度。我们以往的刑法理论通说认为《刑法》第20 条第三款是关于特殊防卫的规定,其认为成立特殊防卫,首先需满足成立正当防卫的基本条件,同时仍需满足成立特殊防卫的附加条件。[1]135但是根据上文的分析,当侵害行为属于致命性手段时,使用致命性手段进行防卫本就不存在成立防卫过当的空间。而 《刑法》第20 条第三款所规定的严重危及人身安全的暴力犯罪是针对可能造成他人重伤或者死亡的结果而言,与致命性手段的概念重合,应当属于使用致命性手段的侵害行为。那么根据正当防卫的基本条件就可以得出正当防卫的结论,无需再辅之以特殊防卫附加条件的判断,那么就不应该再将本条款理解为特殊防卫的规定,对其更合适的理解应当是注意规定,仅提示性地规定了不属于防卫过当的情形。[9]

而当侵害行为属于非致命性手段时,使用致命性手段进行防卫,能否评价为“明显超过必要限度”?由于“致命性手段”笼统地包含了对两种结果的故意,即重伤及死亡的结果,为了清晰地体现相对于侵害行为而言是否超过了两个幅度,我们需要将“致命性手段”作更细致的划分。即有意造成或明知会造成他人重伤的手段属于 “重伤害手段”;有意造成或明知会造成他人死亡的手段为“致死手段”。具体而言,重伤害手段为持锐器攻击他人非要害部位或者持钝器以重伤害的故意攻击他人非要害部位的行为,致死手段为持锐器、钝器攻击他人要害部位。那么,在双方力量对比处于基本相当,侵害行为属于非致命性手段时,使用“重伤害手段”进行防卫,不能认为是“明显超过必要限度”;在使用时“致死手段”进行防卫是,应当认为属于“明显超过必要限度”。例如,杨某某故意伤害一案,该案中被告人杨某某在面对三人的围殴时,慌忙中从地上摸到一把刀具后拿起刀子往孟某、德某、赛某方向乱挥、乱划,造成孟某重伤,德某、赛某轻伤的后果,最终法院认定其构成防卫过当。①参见(2018)内0426 刑初276 号刑事判决书。本案中,侵害行为是三人的围殴,属于非致命性手段,防卫行为是使用刀具往三人方向乱挥、乱划,是有意造成或明知会造成他人重伤的防卫行为,应当属于“重伤害手段”,没有明显超过必要限度,因此应当属于正当防卫。

2.特殊情形的处理

当侵害方的力量对比防卫方的力量后处于“明显优势”时,我们应当允许防卫方采取更为强烈的防卫手段,[5]此时应当认为更为强烈的防卫手段是制止不法侵害所必需的。但此时“更为强烈的防卫手段”并不能无限制提升,将其限制在超过侵害方行为强度两个幅度以内较为合适,否则将属于明显超过必要限度的情形。同理,当防卫方的力量对比侵害方的力量处于“明显优势”时,则防卫方需要抑制其防卫手段的使用,即对允许其采取的防卫手段进行降级评价,不再允许防卫行为超过侵害行为的强度,而应当与侵害行为保持基本相当,因为此时采取超过侵害行为强度的防卫手段将不再认为是必需的。

为更直观地展示上述判断规则,笔者以如下表格进行详细列举。

(四)结果限度条件的判断

1.“重大损害”的理解

结果限度条件,即对应《刑法》第20 条第二款中“造成重大损害”的规定,理论上一般认为,造成重大损害须重伤以上后果。[16]在1080 份被认定为防卫过当的判决书中,防卫人仅造成轻伤害结果的共207 份判决书,占比19.2%。因此,司法实践中在防卫人仅造成轻伤后果的情况下仍然认定为重大损害的现象,是客观存在的,应当排除这种判决合理性。根据防卫过当中不法的减轻理论,[17]其认为防卫过当中不法的程度低于单纯的法益侵害行为,那么对防卫过当造成轻伤进行处罚,就意味着处罚单纯法益侵害未造成轻伤的情形,这很显然与刑法仅仅处罚造成轻伤及以上后果的基本法理相悖。

2.结果限度条件的功能与定位

关于结果限度条件的功能,笔者认为其仅是限缩防卫过当的处罚范围,类似于“客观的处罚条件”;[11]至于结果限度条件在正当防卫限度条件中的定位,笔者认为其应当处于第二位阶,即在行为限度条件的判断完成后再进行结果限度条件的判断。[3]因此,在进行行为限度条件的判断后,如果得出没有“明显超过必要限度”的结论,便无须进行第二步结果限度条件的判断;如果得出防卫行为属于“明显超过必要限度”的,再进行下一步判断,排除那些仅造成轻伤及以下结果或者没有造成损害的情形。例如,一位普通强壮程度的成年男性徒手攻击一位普通强壮程度的成年男性的非要害部位,后者手持匕首进行防卫,并造成了前者轻伤害的结果,或者使用开枪射击但并不瞄准的方式予以警告未造成伤害。在上述情形中,防卫方的力量对比侵害方处于绝对优势,对允许的防卫行为降级评价后,得出防卫行为的强度应当控制在“轻微手段”的程度范围内,那么案例中防卫方的防伪手段已经超出了“轻微手段”的范围,属于行为过当,但由于其仅造成轻伤害的后果或者未造成损害,通过结果限度条件排除其成立防卫过当。

五、结论

根据本文提出的“量化对比法”,在正当防卫限度条件的判断过程中,首先我们应当坚持“必需说”的基本立场,然后采取“二分说”的判断路径,先判断行为限度条件,再判断结果限度条件。在行为限度条件的判断中:第一步,计算侵害方与防卫方双方各自的力量值并进行对比,得出 “基本相当”“侵害方明显优势”“防卫方明显优势”的判断;第二步,站在事前角度分别判断侵害行为与防卫行为的强度,分别得出属于“轻微手段”“非致命性手段”“致命性手段”(在防卫行为中进一步细分为“重伤害手段”与“致死手段”)的不同结论;第三步,运用“必需说”判断防卫行为是否是必需的防卫行为,从而得出防卫行为是否“明显超过必要限度”的结论。在结果限度条件的判断中,排除那些仅造成轻伤害或者未造成伤害的情形,从而最终判断是否属于 “明显超过必要限度造成重大损害”。

总之,在限度条件的判断过程中,双方力量对比起到了至关重要的作用,其决定了防卫方在何种情形下使用何种强度的防卫行为是制止不法侵害所必需的。本文将其细分为五大要素,并对每个要素分别确立各自的评分规则。但本文所提出的评分规则完全可以作更为细致的划分,比如为年龄、强壮程度、武器这三个要素设立更为复杂的分值梯度。笔者坚信,本文所提倡的判断方法,在作更为精细的划分后,将会更为科学、合理,也更能增加本规则的可行性。