江上孤帆 宏道日远

——略说江宏丈的画与人

文/汤哲明

说真话,这年头上点年纪可爱且可佩的人委实太少,被热捧的一些所谓文化老人,除却极其个别,大抵是由岁月时日拼合成的产品,是试图水中捞月的热心媒体一厢情愿造神的产物。江宏丈人虽还谈不上真正的老,但数十年来以其心性修为,作可堪吟咏之画,已渐趋人画俱老之境,在今之艺坛,堪称凤毛麟角。这不是我个别的看法,是相知的朋友们的共识。

我们当然可以把这个时代画人乃至知识分子群体性水准不那么高,归咎于百余年来急于强国而造成的文化断层。然而断层归断层,终于还是要落实到具体的人。就我们这些已然靠小道谋活的画人而言,现实确实并不那么美妙。最可乐的是,为了一个自封同时借以忽悠人的“大师”,弄得像不择手段的政客,严格说是阴谋家一般。且不说江湖上的那些声嘶力竭,“大师”们嘴上义正辞严地鄙视、贬斥的,恰恰都是自己手里不会须臾停息的那些小活计。这令我内心一直有写本《画林外传》的冲动,直欲以二十年来目睹画坛之怪现状,留与后人笑谈。

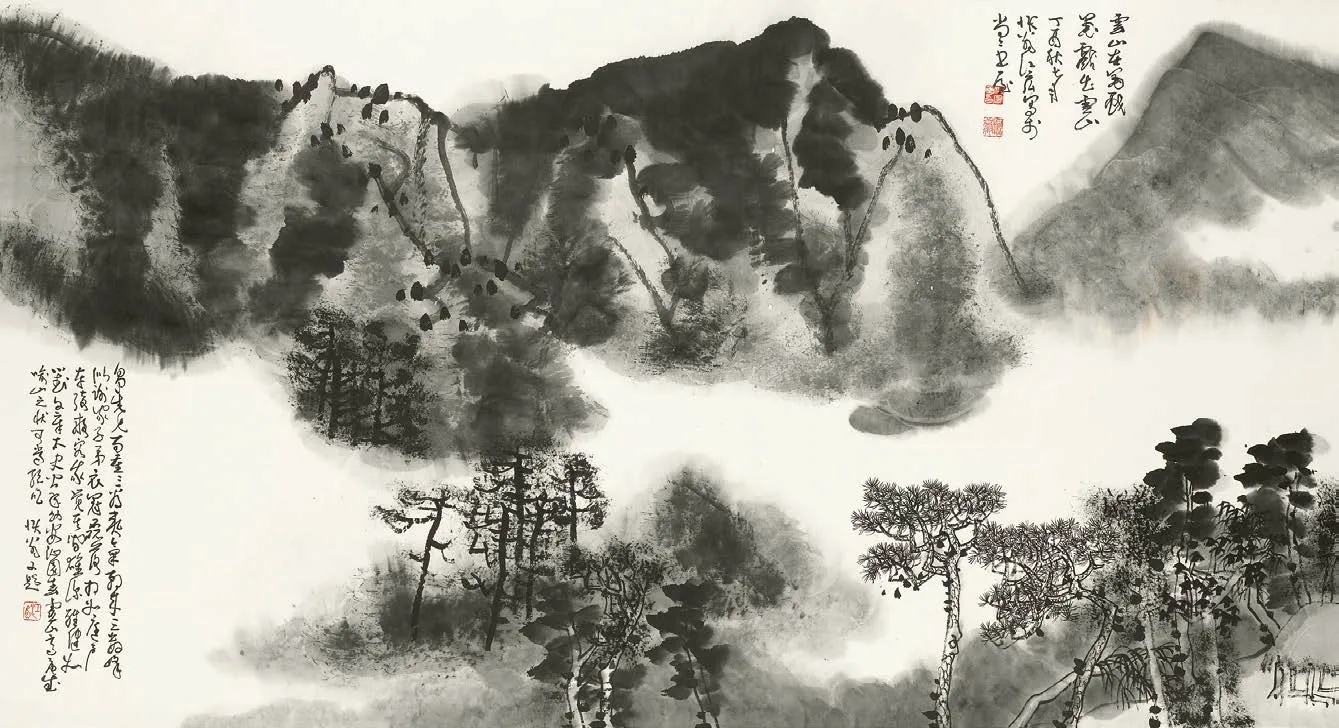

伏牛秋色图 90cm×180cm 2017年 江宏

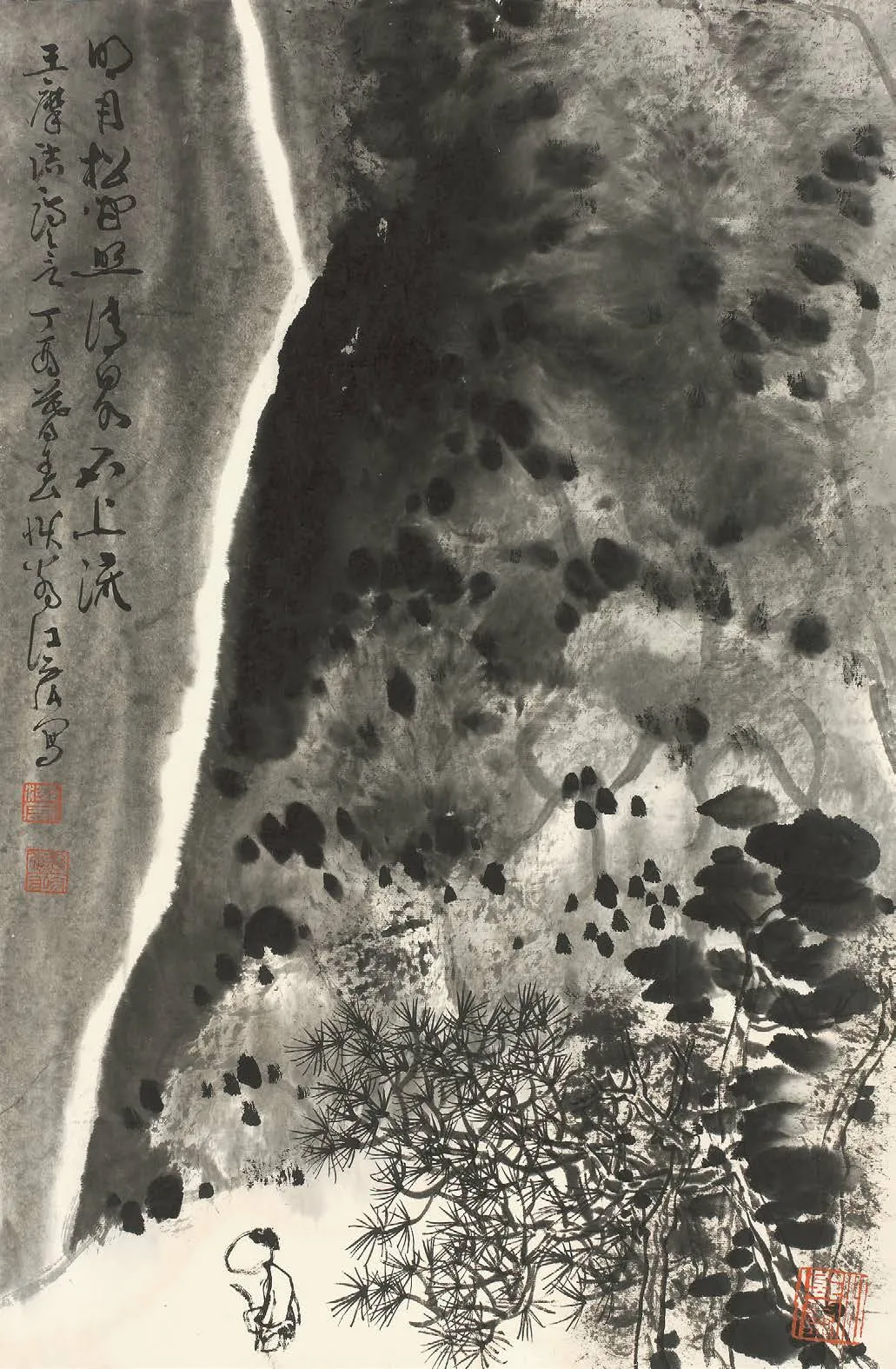

稼轩诗意图 180cm×90cm 2017年 江宏

对画人来说,再普通不过的一件事,也有不同的动机与结果。比如画点画,有的是为乐意,有的则是为了宣布“我啥都会,刀枪不入”;比如教点画,有的是想让手里的玩艺有所传承,乃至发扬光大,而有的则是为了宣布“兹是盟主、泰斗”……以至我内心一直在怀疑:究竟该不该支持特朗普总统“美国优先”这一似应受到全世界人民真诚拥待的普世价值?

上述这些,不能不让我想到陆九渊鹅湖之会有关“义利之辨”与朱子的一段对怼:话说任一件事,里面都有取义与取利的区别,这原点上的区别最终造成的是截然不同的结果。此得非可证我上文的观点?而这义与利不同的出发点造成行事处世的差别,也绝非差之毫厘、失之千里,而根本就是南辕北辙的关系。

尽管标榜恬然处世、淡泊名利已成为市场营销和装模作样必不可少的套路,但真正率性而为不逾矩,表里如一、言行一致且学殖深厚者,也并非绝无仅有。如上所述,江宏丈人便以自己数十年来的言行,证明了这世上仍有士气良心的存在。

江丈的士气良心,一源于家学,二源自他生而知之的禀性。两者的交融而非仅仅是简单的叠加,成就了他一以贯之的率性与厚积薄发的学养,更支撑着他既不为利所动,亦不为名所动的操守与进境,堪于他的所热爱的绘画及与此相关的学问,孜孜矻矻。除了此生未曾停息过在书画一途研习与创作,在供职于上海书画出版社期间,江宏辑录汇编过世所罕见的大部头画史画论,令多少学子与行业中人,受惠于斯,更令自己的思维触角,延伸至一部中国画史的方方面面,其中还包含着多少甚至难与同道友朋也分享的寂寞识见,只合留与自娱,堪堪留于笔墨纸素间。在此之外,江丈这辈子的时间,大约也都用在与朋辈的快意朵颐、流连诗酒、纵论今古上了……

摩颉诗意图 70cm×45cm 2017年 江宏

溪山闲居图 18cm×720cm 2016年 江宏

林泉幽居图 25cm×180cm 2017年 江宏

溪山逸兴图 40cm×360cm 2016年 江宏

书法 2017年 江宏

江丈的父亲江辛楣教授,乃一代词宗夏承焘的高足,虽长期任教上海师大中文系,却秉承了旧时士人游艺、怡情、养性的传统,与其时艺坛大家刘海粟、王福庵、陆俨少、刘旦宅过从甚密。其族叔江成之,经辛楣先生介绍游王福庵门下,一生不激不厉,不求闻达,成为1970年代至今浙派印风在上海最为重要的传人,为印坛培养了一批继往开来、薪火相传的中坚力量……虽然只是偶一提及,但我知道,江宏的青年时代,正是在其父的影响下研修诗画,并广结师友。而他率真的个性,则令他始终坚持着于学于艺的那分纯粹。今之海上艺坛,于诗书、画史皆有深入研究并能融汇贯通、自出机杼者,这辈人中惟包括江丈在内的区区二三子,而若以纯粹二字目之,谓江丈绝无仅有,则未必是妄言。虽然今日艺坛,持迷之自信自欺欺人者不在少数,但在这点上,自信尚无人能躲过拙眼。

溪山坐雨图 2017年 江宏

约二十年前初入江湖的我,因深感为某种价值普世、日益“美”化的艺文圈,古法日衰,士气荡然无存,而与江丈坐论。不想,对此他却坚称:本是精英化同时也应是边缘化的玩意儿,何必追求普及?唯有边缘化,才显其可贵!

在长期以来西风压倒东风的艺文界,他的这一看法令当时血气方刚的我颇有些不服不忿,然而随着近年来时风的变化,却终令我放弃了自己原初幼稚的想法,转而深佩其目光如炬,识见深远。可不是吗?五六年前还在义正辞严地批判传统艺文“抱残守缺”,“积极”提倡将宣纸水墨视做材料、汲汲乎做慕洋犬欢呼雀跃状者,近年来随着“复兴传统文化”的呼声上升到国家战略层面,竟纷纷迅速改换门庭,口号呼得山响,惟恐人不知其立场态度,甚至转而歌颂起法轮功、裹小脚之类的“传统文化”来……对这种见利忘义、舍脸取利到没羞没臊的无耻之徒,我确想直接冲他道声:脑子是个好东西,希望你也有一个!

然而,鄙视归鄙视,终不能涤荡现实的丑陋……

然而,现实的丑陋与龌龊,恰恰倒影出了江丈品行的可贵!

长辈的督导与交游,启导了江宏此生究心于诗画一道,性爱山丘的禀性,又促使了他山水画一道广搜博讨,而近代大家陆俨少先生重长枪大戟的笔墨风尚,则对其画其艺,影响至深。他所钟爱与独擅的山水画,虽亦上溯元宋诸家,却始终围绕着由陆氏揭橥或谓强化的这一原则展开。从近三十年前初见江丈画时我就知道,他画的是地道的南宗,并且就是董巨、倪黄那些千百年来老得掉牙、在近代屡遭“革命”的玩意儿。然而三十年来,我只见到他的进境,特别是由早期的笔笔求来历到如今的删繁就简,却不曾在他身上见到丝毫流行于艺坛的所谓“变化”;但在他这三十余年的进境里,我更多看到的,是其心境的日益愉悦与澄明。

幽谷烟云图 240cm×80cm 2017年 江宏

恰恰是在江丈锐意求进的这三十年中,画坛不但追求“变化”,甚至强迫“变化”,特别是在约定追求学术的某些机构与文字中,根本不存相与论理的空间。显然,跟风是比讲理更具实效的生意。这“变化”与“生意”,说白了其实也就一件事:国画家须临摹欧美画,或者说是紧跟美国潮流。此即所谓国画创新是也。

我虽不敏,却从不敢反对学习西画,况且对绝大多数优秀西洋绘画(主要是欧洲的)都抱着赞叹和钦服的态度,只是我非常、非常、非常地不高看流行在当代美国、炒得很贵的那些所谓艺术,并以为那和被某些人奉为圣经的好莱坞电影俗窠套路,无有本质的区别。况且,我也非常恶心并鄙视从国外学来的那种用一大堆貌似客观的中性词来描述淫糜、激烈行为与观念的方法——画西画又不是罪,为什么要披上国画的外衣装模作样?披了又想给谁看?这不是忽悠又是什么?不是阴谋又是什么?画人求的是纯粹,搞这些生意人的下三滥名堂又何必画画?但身边多少幼儿失学的跟风一族,居然虔诚地把这种恬不知耻的活计当作阳关大道顶礼膜拜,可笑之余亦足称可悲。我的这份或许过激的情绪,实来源于那些望洋兴叹的土蹩和与土蹩们相关的文字与机构,而这些文字与机构,其实也正是构建我腹中《画林外史》的重要材料。

回到江丈南宗画的话题。

十多年前,我见到江宏连续结集出版了多部画册,皆记其数十年来的行脚与历程。他留下的这些雪泥鸿爪,令我感叹自陆俨少以还,南画平淡中求痛快淋漓的一道依旧不孤。与三十年前初见江画相比,兹道非但一以贯之,而且更见出其删繁就简的努力与进境。

水边林下图 90cm×180cm 2017年 江宏

三十年来,江宏一直坚称董巨一脉嫡出,由元四家、文沈而华亭、四王吴恽……家家不同,个个不似。我则知道他欲以长枪大戟、笔酣墨畅的原则,在南画一途再辟蹊径。虽然自四王以还,“家家大痴,人人一峰”的风靡,造成了画坛的万马齐喑与庸碌痴呆,但这并非南宗本身的问题,而恰恰源于放弃思索与跟风的恶习。否则,近代又怎出得了陆俨少、傅抱石之类的嫡派大家?

江画树石,笔墨形制虽源董巨,却无一例外地走的是造型古拙简逸的路数,特别是树与点景人物的画法:树木大多状如甲虫,出枝更似虫生百足;人物面目扁平,形似鞋底……其目的,正在于纵情抒写笔墨生趣。他又特爱画江渚沙渍,皆中锋运笔,恣意平拖;状似拖笔而非真拖笔,难能处在于中锋皆可拎住,如锥划沙,如虫蚀木,极有难度……造型简与拙的目的,其实正在于有利行笔的酣畅与痛快,形似服从于笔墨是也。其笔虽不如若翁厚重生辣,而灵秀似之,清逸更过之。大幅度脱略形似,有利于在纵情笔墨,写其意未必重在形意,正在笔墨意也,是南宗之妙,亦南画之魂,更是江画特色。

就江宏的笔墨功力而言,他未必就是如今的最强者,但其丰厚的学养与清晰的思维保障了他作画的状态,乃求气定神闲、怡然自得,故所画乃得臻于高品。

品格与功力,很多时候并不同一,必欲求一,取格调而舍功力也。以江丈学养,自不难有此识见,故其画绝不似有些笔墨功力亦深厚者,内心直欲领袖群伦、称王称霸,心旌摇动乃至心浮气躁,满纸浮烟瘴墨,结果颠三倒四、南辕北辙,成为江湖踢跳搞怪的卖艺术士和天桥以头拍砖、撞墙的乞食把式;更不似德不配位却内心骄纵狂妄而生迷之自信者,伺机而动却自谓无欲无求。纵枯索绝韵之笔,抹矫揉造作之形:白纸作宇宙万物,朽墨称天地玄黄。沐猴而冠,婢做夫人;饮鸩止渴,自艾自怜……可笑而可悲已极。此亦今日无有东邪、西毒、南帝、北丐之卡拉OK型华山论剑,皆《画史外史》好祖本也,亦每念梦中笑抽事耳。识之可知一念之差或云失之毫厘,相去何啻千里!

雪景寒林图 90cm×180cm 2009年 江宏

江丈笔墨,就我目前陋见,乃南画传承者中之罕有出其右者。其奥正在于无有所执,故无有恐惧(嗓门越大,调门越高者,内心自愈恐惧),乃无有造作(造作即南画死敌,稍一沾染,即入魔道),惟余欢喜,笔墨气韵安能不臻自然?既得自然,画品又安得不高?反之,无有自然,又学甚南画家法?既学南画而不法自然者,与服砒霜而欲大耄者何异?芸芸学众,所以气躁笔枯墨腻,得非原幼儿失学故欤?呵呵,呵呵……

前些年读到江宏的《兴高“彩”烈》集,满纸皆其独爱的泼彩山水,尤知其道法自然以至兴高采烈。

江宏画泼彩,显然是受到过些许刘海粟的启发与影响,但与海老的热抽象旨趣绝不类同。虽彩墨绚丽,却求清逸冷艳,无一丝烟火气,自是源于胸次与学养。江丈泼彩有一特殊处,在于画毕再泼,破坏成法。所欲全在尽去积习,绝处逢生。而其难能者,在于心无成法,纯出天然,目无全牛,点睛正在“兴高”二字,气韵所之,庶可近于自然。

值得再书一笔的是江丈自成一格的荷花。

江氏画荷,有白石的稚拙、大千的清旷,更有石涛的古艳。我想,他的这路别格,可能和他与擅长画荷的刘旦宅老人的交游不无关系,但难能可贵的是,江丈画出了他自己的格调,画出了自己的个性……画生了荷花,却画活了自己!要之,正落实在“自然”二字。

江丈尝谓我云:我等无用之人,惟逞一詈而求痛快!我自生一比,虽粗鄙而不失其趣,叫做乌龟落石板,硬碰硬!

云山墨戏图 90cm×180cm 2017年 江宏

惟此一逞一纵的精神,不知某些假道学所深惧且自艾自怨的边缘化,亦江丈所谓“可贵”者,可使人抛却功利烦恼。有道是“你横任你横,清风拂山冈;你强任你强,明月照大江”,我自岿然不动,心无旁骛,呆若木鸡,所欲尽是天理。故从心所逾而复念念不忘,来日必生回响,庶可修正成果。

当今时也,聪明人不是太少而是太多,为博一时名利权位而忘却初心,政彼等奋不顾身、义无反顾踏入魔道者之所由。至于江丈之自谓“无用”者,恰恰也是沪上有位重现实功名的高人对其所做的评价。然而,这得非《老子》所谓“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用”?

江宏丈之画,尚有继续前行的近二十年空间,在他日渐删繁就简的画风之后,不知还会有何出人意料的惊喜?这令我的内心一直产生着莫名的好奇。反观他的许多同道人,却大多因现实的利益,已在这条人生的赛道上不幸也不可避免地掉队,而他却仍在自己浑然不觉的欢喜与愉悦中前行。他自嘲自己如今已堪为老年大学说法,自是源于真正的无所欲求,又得非源于欢喜愉悦的心境与自信?作为一个晚辈,我相信必能亲见江画在不久的将来,另开一重新境。

且让我拭目以待,静观破茧而出、江画真正老矣的那一刻。■