吕国钢

吕国钢,1973年生于浙江上虞。1995年毕业于绍兴师专(绍兴文理学院前称)并留校,1995——1997年进修于中国美术学院国画系人物专业,1997-2020年任绍兴文理学院艺术学院美术教师。2020年6月调入浙江画院任专职画师。现为绍兴文理学院艺术学院硕士研究生导师、中国美术家协会会员、浙江省中国人物画研究会理事、浙江省陆俨少艺术研究会会员。

画人性情——吕国钢

吕国钢:大猫的自在

文/朱 个

第一次见到绍兴人吕国钢,是在绍兴几个本地作家召集的饭桌上。有可能他是那天最晚到的一个,他单手插着裤兜,单肩顶住那扇有点重的门,从缝里慢慢挤进来,环视一圈,展现给大家半个既潇洒又腼腆的微笑。

那天我很快就忘记了吕国钢是做什么的,大部分时间里,他话不多,一根接一根地抽烟,一杯接一杯地喝酒。烟和酒本来就是饭局里比人都更不能缺少的东西,不想说话的时候,烟和酒是最好的道具,不至于显得落寞而无所事事,待到渐入佳境,烟和酒又是融入群体最好的催化剂。

1999年在安徽西递宏村

当时在座有一位女宾,皮肤异常白皙,戴着黑框眼镜,留着没有刘海的齐耳短发,全部拢在脑后,她声音尖脆,也很爱说话,流利起来别人很难插嘴。那刻的吕国钢左手夹着一根新的烟,右手握住左手腕,斜撑着自己的下巴,这是他大部分时候的标准姿势。我们听见吕国钢开口了,他慢条斯理地说,你很像江青。吕国钢有不连贯的络腮胡,两边鬓角与胡子末端都是断开的,这种胡子形状修饰了他宽阔的下颌骨,让他的嘴巴陷入某种半包围圈,而呈现出竭力要突围的样子,这使得他的说话难免有破土而出的气势。

青藤门前

俯首甘为孺子牛

一般人见到短发齐耳的凌厉女子,也是会在心里揣着几个比方的,一般像是“八路军卫生员”,有白衣天使的圣洁,像是“女干部”,有社会主义核心价值观的知性,像是“五四女青年”,又有直面惨淡人生的崇高……反正总以为说“江青”这样落实到某某名姓的比方,终归有些仓促冒犯,初次见面,秉性不熟,互通有无之时,这样来一句,是否得体比较值得商榷。吕国钢也没有进行后续解释,这似乎就坐实了此比喻的合理性。女宾礼貌地讪笑,别人礼貌地陪笑,都不说话了,再便是又一轮的派烟,又一轮的敬酒。而吕国钢收拢了肩膀,络腮胡子微微抬起,似笑非笑地,坐得更离大家远了一些。直接、坦率,是如此匮乏的美德,又是那么不容易被接纳。我立刻记起了饭局主人对他的介绍,绍兴人吕国钢是画家。画画的人,固然看重形,尤其令人印象深刻的是,为了准确地表现形,还能无所顾忌地说出形而上的东西。

第二次见到吕国钢,估计是第二次的缘故,他说我腿细得像麻杆。即便我们依然不太熟,我也还是欣赏这段有生活气息的问话,尤其出自男性之口,给女性一种被异性关注的错觉。接下来的那段碰面时间里,吕国钢冷不丁就会插播一两个关于瘦身的问题,你锻炼身体吗?怎么减重啊?还吃不吃肉呐?他每问一句,眼睛就睁大一圈,看起来特别诚恳,而且是由衷地想要替自己负责的诚恳,于是每多问一次,就为对方增加一分忍俊不禁。我们互加微信以后,经常能在朋友圈看到他发布自己的照片,相当一部分是年轻时候的照片,少年吕国钢的下巴干干净净,整体轮廓清瘦朗逸。不出所料,进入中年的画家吕国钢成了胖子,看得出是一位曾经敦实的壮汉,在往后岁月里丢掉了刹车而义无反顾在胖子路上狂奔。吕国钢不光是个胖子,也是个微微有些介意自己胖的胖子。介意归介意,大概也就蜻蜓点水浮光掠影,减肥的念头经常一闪,而很快过去,到底也不是很在意的,除了经常提起节食锻炼这类话题,至少后来我并未得知他付诸过任何实质行动。他总是一副温厚表情,修剪过的蓬松大胡子,随着下巴的翕动而抖动,细长的眼角陷入因笑而生的肌肉群里,抚摸着额头,一派“那就这样吧,还能怎么样”的模样,坦荡舒适,自然而然。

在宏村带队下乡为学生做红烧肉

创作《丝路新语》

有几回,走在八字桥的老街里,会看到一种猫,硕大无朋的三花色肥猫,团拢在人家窗台下,一定眯着眼睛,摆着爱理不理的谱。相较我熟悉的整日闯荡在外的犬类不同,这种猫对发生于外部却并不使其有兴趣的动静保持着置身事外,这叫它们看起来有惊无险。在对猫的认识上,我是某种白痴,容易大惊小怪。这种猫的神情、质地以至行为模式,都有从容历练的态度,该是见过世面。我立刻说,哇,这就是吕国钢的化身。吕国钢要是听见了大概会反对,估计他不待见猫,据说他喜欢狗。他说自己只喜欢纯种狗,曾经对我家杂交的拉布拉多笑而不语,貌似甚为不屑,嘴角长出一串省略号。因而我偏要说吕国钢像猫,倒也不是随随便便哪只猫,是深藏不露隐于市的大猫。大猫可是好的东西,独立自在,把自个照顾得顺风顺水,懒散任性,看得过去的热闹地看,看不过去的便冷眼旁观,身形圆满,和旧事物的背景完全融合。狗需要每天遛,据说猫就不需要,猫可以沉静安稳地在室内待上好久都不被人察觉。这一点跟吕国钢何其相似,我去过他的画室,对一位德艺双馨的艺术工作者来说,实在是需要巨大的空间来自我安放,起码让人能像猫那样,蜷缩几天甚或上蹿下跳都无人干扰。

画家可能首先都是工具控。作为国画家的吕国钢,不光有数不清的毛笔,毛笔又毛茸茸地分了各种粗细材质的讲究,不光有数不清的印章,道出了各种小巧玲珑、精雕细琢,直是叫人爱不释手,还有数不清的杯盏水洗,一碗烟缸都有古沉的气质,更不要说他还有一整面的架子,一格格囤满了宣纸。那种微黄又糙而润的质感,我立马心领神会,简直能够关照到自己对于真丝亚麻或者皮草衣物的收买癖好上去。我亲耳听过他与某位书法家争论一沓红星宣的真假辨别问题,他俩各执一词,论据都是“感觉”——用笔作画书字的不同触感,这大概就像要我分辨阿玛尼粉底液的真伪,除了凭借涂上脸的感觉,再没有什么可以仰仗的了。感觉就是这么任性,最不靠谱也最靠谱。

这也如同吕国钢的人物画一样,有意思的就是感觉。他笔下的写意人物,几乎不例外地有一圈胖鼓鼓的轮廓,多半不是因为肉多,多半因衣衫总是一副被风灌满的样子,而导致卑微的肉身在其中四顾茫然。有张画杜甫的小品,老人颓坐于地,鼓荡的外套线条干净,显得蓬松利落,不着一物却充满机巧,只在袖笼转折处几笔重墨,似乎在此承接着分量。人物仰面朝天,神态哀然,秋风吹起帽带。他怀抱手杖,在风的世道里,要握紧这支唯一可以握紧的东西都是需要力气的,看起来老人也只剩下这点力气了。这张画便题作《茅屋为秋风所破歌》,秋风在摧折茅舍之前,先已抵达了人物的心坎。

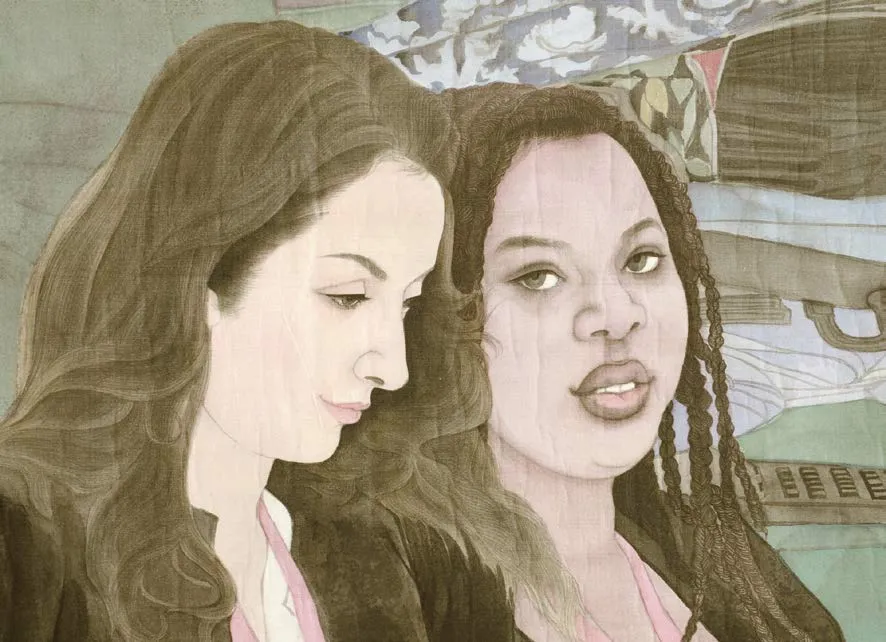

丝路新语(局部) 300cm×600cm 2018年 吕国钢

云门寺中

吕国钢还画了很多神仙,大抵人间不曾见过神仙的风貌,便留存于想像以极大的空间。走进吕国钢的画室,迎面就有一张观世音工笔造像。画家高挂的画作,总该是他得意的东西。但这张菩萨,我可喜欢不起来。倒不是指那怜悯世人的俯首姿态,而是白描的线条虽说光滑细致,却显得太肯定,从头到尾连环贯通,不容置喙,没商没量,仿佛每个问题都只能有一个标准答案。我最好他笔下的仙佛,也有鼓胀胀的衣袍,稳扎稳打,坐镇仙界接受膜拜。确实有一张写意的,当我看到那张时,某个细节被注意到了,我就笑了嘛。那张观世音没有举着净瓶,双手笼在袖子里,拱于胸前,光着两脚踩在大地上,好像是踽踽前行之态。最有趣的地方在菩萨的肩部,吕国钢让观世音长了个溜肩。据说观世音是没有性别的,画家似乎还是使得画中人更像女性。这溜肩的审美也有时代性,唐朝姑娘太肥腻,败了很久的胃口,宋明之后,纷纷流行平胸溜肩,细瘦脖子顶着单薄下巴,沿着锁骨,肩膀一溜垂挂下来的造型,是无数骚客描摹的美人标配。在这张观音像里,似乎立刻嗅到了吕国钢对女性的审美,男画家对女性人物的态度,算是个艺术母题了吧。即便平日里,他时常强调女人就应该有肉,肉多好,有摸头,可看起来画家在进行艺术创作活动时,内心住着的女神还是一尊古典主义的塑像啊。话又说回来,正因为如此,观者丝毫无需忧虑画家会把神仙庸俗化,我倒反而觉得,这样的画面处理,就像让神从云端落到了地面,有世态,懂炎凉,沾了点儿烟火气,正是踏实的人间风貌。

孵化计划聆听导师指导

吕国钢嗜酒。在与他喝过几次后,不不,以我的酒量,准确说,应该是在看他喝过几次之后,我忽然意识到,他笔下人物的胀鼓鼓造型,更像酒瓮啊。他有代表性的八仙系列,里面那个铁拐李,形状就像只酒坛,两头小中间大,手上还举着个酒葫芦,巴掌着了淡彩,脸部光影错杂,一看就是喝多的人。两道板刷一字平眉下面,瞪着大眼,只往葫芦里瞅,这画面生动得就像一张GIF动图,铁拐李马上要举着葫芦拼命晃了吧,边晃边骂,酒呢,酒呢。

最早跟吕国钢吃饭那回不能算,那天他尤其文气。其实后来我是先看过他作画才见到他大醉的,本着循序渐进的原则,我以为这是了解一个人相当合适的次序呢。看画家作画,跟窥私似的,点滴过程都尽收眼底,难得的是每一步都可看可赏,可圈可点。这跟写作不一样,没人想看一个作家怎么写小说的,因为文字的未完成形态没有外在美感,根本没法看。看国画家作画,我以为不能看他们画工笔,打个小稿涂涂改改慢条斯理素描一样,不利落不爽快。按吕国钢的性情,应该看他写意人物,最好还有个模特供其揣摹。

各类手艺都是技术,怀抱技艺的人都值得尊重。手艺首先要遵循科学法则,却又是有温度,热烘烘的。当吕国钢支起两三米高的画架,钉上宣纸,所有的欢声笑语立刻消失了,所有人的注意力必须让位于画者的气场。看他手里捏着最粗的一枝笔,笔锋和纸面接触的瞬间,通过力度的转换,圆润的笔尖便有了变化多端的笔锋,所谓八面出锋即是这般吧,线条的粗细润涩如同施展魔术,人物在纸面上活出了另一番面目。看吕国钢画人物,得庆幸自己不是模特,当他的模特根本就不知道眼神该往哪里放。优秀画者的眼睛很难与其对视,仿佛意欲一眼洞穿对象的皮囊,直达能够抵达之处似的。

而喝酒与作画相比,有些不同却多有类似,如同水与冰,因温度的差异而呈现了不同的形态。文艺工作者即使不嗜酒,也应该嗜点别的东西,假如没有一两个癖好,真是说不过去。虽然这么说有点矫情,可癖好就应该是性情的一扇小窗户。

作为酒鬼的吕国钢,不用提他酒桌上的酣畅快意,只说一回酒后。那回他非要载着我们几个去柯桥乡下吃野味,大家吃饱喝足出门来,车子怎么办呢?小饭店在郊外,一时半会没处找代驾,怎么回去呢。看他红彤彤的大脸盘,我不禁要认为,当他驾车开往此地时,就没想过怎么回去的事情。怎么回去?开回去喽。吕国钢憨憨地,用微醺之人软绵绵的笑容,告诉我们最简单的答案。他没心没肺地爬上驾驶座,从座位底下扯出一瓶子。薄荷口香糖,他说。拿过来一瞧,嗬,是进口的,还是强效的。只见他往嘴里倒进好几粒,吧唧吧唧嚼起来,一会儿功夫,车厢里充满了清凉好闻的气味,酒鬼吕国钢也顺势笼罩了一身清新,一点也不令人讨厌。

建水画陶

羊山采风

薄荷糖可以掩盖酒味的事情,不知道是不是传说,撇开什么道德,撇开什么遵纪守法不谈,可真有兵来将挡水来土掩的气势啊!而掩耳盗铃的举动,从颠覆的角度去看,心底是该有多少敞亮,是该有多少明知不可为而为之,是该有多少自在潇洒,快意江湖。那天驾车奔驰,一马平川的画家吕国钢,不停地在嚼薄荷口香糖,口中“我喜欢喝酒,我是从来不要体检的,体检什么,让它去”之类的念念有词,好像要在这一夜把一辈子都过完似的,而事实上,历经每一个长夜仿佛过掉一辈子,何尝不是丰沛尽兴的姿态。爱喝几口的人很多,酗酒的人也很多,可世上又有几个人是真心诚意喝酒的呢?吕国钢算是一个。一个时常七荤八素,没办法四平八稳的人,真有趣。我也想模仿着如此放纵人生,可我衣冠楚楚做不到啊。

要说什么古典文化修养,我肯定比不过饱读诗书的国画家吕国钢,当我想打个比方,说酒鬼吕国钢特别像某某人来夸夸他的时候,脑海中也没几个可供挑选的对象。老半天才想起刘伶,而这也是教高中语文课时勉强留下的可怜兮兮的存货之一。刘伶的故事本来都是我这种半吊子语文老师拿来哄学生开心的,比如那个通行版本说他经常乘鹿车,手里抱着一壶酒,命仆人提着锄头跟在后面跑,还说什么如果他醉死了,便就地埋了他。当初每次上课上到《兰亭集序》,讲到“因寄所托,放浪形骸之外”,总是要讲这个段子来作“放浪形骸”的注脚,没听过的孩子就听得一愣一愣。人类中,这样的标本很罕见,因为罕见便显得稀奇异样。此刻想起绍兴人吕国钢,想起湮没的兰亭曲水,想起古往今来落拓不羁的人,恍惚之间,知晓内里原皆有迹可循。无所谓,不较真,洋洋洒洒似猫一般,乘兴而来,尽兴而归,实为自在之真义。■

国展留个影

画个钟馗