新生研讨课《健康与护理》的构建与实施效果分析

周娟,胡雁,傅亮,成磊,朱政

(1.上海城建职业学院 护理系,上海 201900;2.复旦大学 护理学院,上海 200032)

新生研讨课可激发学生学习热情、感受专业乐趣;为其提供接触著名教授的机会,帮助其建立良好的同学关系。同时,使其熟悉大学和所学专业,以此帮助学生顺利完成从高中到大学学习阶段的转换过程[1]。国内已有大学开设了新生研讨课,但在护理领域还很少见。为了让学生体会护理在健康领域的重要性,感受护理学科的价值,培养其护理职业认同感,学院于2015年起对护理本科生在一年级第一学期新设研讨型课程《健康与护理》,现报告如下:

1 对象与方法

1.1 研究对象 以某学院2017级护理本科一年级92名学生为研究对象,其中男17名、女75名;年龄17~22岁,平均(18.27±0.903)岁;在护理专业选择原因中,自己选择54人、老师或他人建议27名、家人建议11名;专业志愿选择中,第一志愿74名、非第一志愿18名。

1.2 新生研讨课《健康与护理》的设计及理论指导

1.2.1 课程设计的理论指导

1.2.1.1 杜威的经验学习理论——“做中学” 杜威主张在教学中学生必须成为主动的参与者,教师则是学生活动的协助者,“从做中学”是比“从听中学”更好的学习方法[2]。该课程通过学生小组汇报、师生互动和辩论赛等形式让学生参与课堂学习,因此,该课程符合杜威的“做中学”经验学习理论。课程通过“课堂讲授拓展视野”加“课外阅读讨论拓展思路”,让学生在更宏观的背景和更多的交叉领域视角下思考专业发展,即“想到”可能性;通过专家讲授和一线护理骨干对话,让学生“看到”可能性;通过不同专科领域的深入主题探讨,让学生初步具备解决护理科学问题的思维和意识,即体验“做到”可能性。

1.2.1.2 班杜拉的社会学习理论——“榜样理论” 该理论认为,人的多数行为是通过观察别人行为和行为结果而学得的,尤其是榜样的示范作用,观察学习是创造性行为的主要来源,榜样越是多样化,观察者就越有可能做出创造性的反应[3]。该课程师资涵盖了多个护理专科领域的专家,如循证护理、糖尿病专科、乳腺癌专科、老年照护等,专家通过分享在不同领域取得的成就为学生树立鲜活的榜样,供学生观察学习。课程分别从“理论、概念、视野拓展”和“成长、经历、体验分享”两个维度进行课程设计和组织实施,从不同角度、不同侧面较深入地向学生展示“健康与护理”的“画卷”,帮助学生“眼在云端”又“感同身受”。

1.2.2 课程目标设计 《健康与护理》是在本科护理大学一年级第一个学期开设的研讨型课程,是护理学本科生进入专业领域的入门课程。课程的教学目标是学生在完成课程学习后,应能够阐述护理学科内涵;分析中国护理学科的机遇和挑战;表达对护理学专业发展的认识和看法;阐述护理学在人类健康促进、疾病预防以及健康照护中的独特作用。

1.2.3 课程实施方式 该课程共36学时,每周3课时。课程模块包括3次“专家视角”、4次“对话一线护理”、1次“国际前沿”和3次“学生主题研讨”。“专家视角”和“对话一线护理”实施方式是前2节课专家主题讲座,剩下1节课学生小组汇报研讨主题和师生互动,任课教师提前布置研讨主题,全班学生分成若干组,每4名同学分成1个组,学生按小组查找资料,制作PPT并且在课堂上汇报,每个小组汇报完之后老师及台下同学可以提问汇报小组成员。

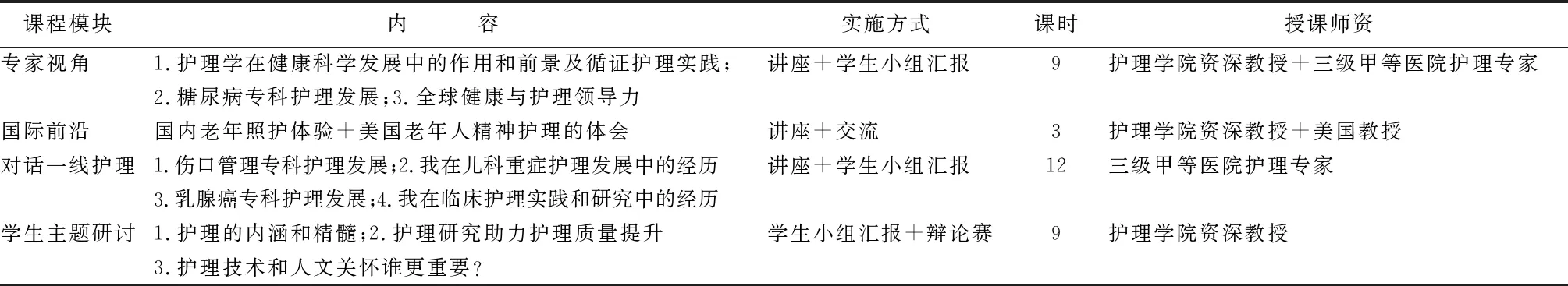

1.2.4 课程内容设计 课程内容设计见表1。

表1 课程内容设计

1.2.5 课程考核 课程考核由三部分组成,即小组汇报得分占60%,课堂讨论与小组互动得分占30%,出勤率占10%。小组汇报的评分标准包括观点明确,与主题密切关联;论据充分,体现该主题的专业观;逻辑性强,表现明确的专业思考;体现小组的团队合作;口头表达的表现力强等。

1.3 效果监测

1.3.1 调查工具 (1)一般情况调查表,主要包括年龄、性别、生源地、专业志愿、选择护理专业原因等。(2)护士职业认同评定量表。该量表由刘玲[4]编制,由5个维度共30个条目组成,分别为职业认知评价(9个条目)、职业社交技能(6个条目)、职业社会支持(6个条目)、职业挫折应对(6个条目)和职业自我反思(3个条目)。采用Likter 5级评分法,1分为非常不符合,2分为不符合,3分为有时符合,4分为符合,5分为非常符合。所有条目均为正向题,总分30~150分,分数越高表示护士的职业认同水平越高。总分30~60分为低分组,61~90分为偏低组,91~120分为中等组,121~150分为高分组。该量表具有较高的信效度,Cronbach’s α系数为0.938。为适合护理学专业学生的表达方式,本研究在文字上进行了微调,将原量表中对护士工作经历的描述修改为对护理职业规划的描述,例如将原量表中“同事的理解与支持可使我获得幸福感”修改为“同学的理解与支持可使我获得幸福感”;将“我每天的工作中充满了令我感兴趣的事情”修改为“我每天的专业学习中充满了令我感兴趣的事情”。

1.3.2 资料收集的方法 分别在第一次课开始前、最后一次课结束后,让全体同学填写《护士职业认同评定量表》,填完及时回收。教学前发放问卷92份,回收有效问卷92份,问卷的有效回收率为100%。教学后发放问卷92份,回收有效问卷81份,问卷的有效回收率85.2%。为获得更加丰富的资料,在课程结束后进一步邀请10名学生进行小组焦点访谈,了解学生对该课程学习的体验和对教学的建议。

2 结果

2.1 考核成绩 学生出勤率97%,小组汇报得分为(85.88±7.34)分,课堂讨论得分为(81.81±6.93)分,总分为(83.85±10.57)分。

2.2 教学前后护士职业认同评定量表得分比较 《健康与护理》课程教学后,学生职业认同得分明显高于教学前,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 本科护理新生教学前后职业认同评分的比较分)

2.3 质性研究的结果 以焦点团体访谈法对10名参与该课程的学生进行访谈,并提炼出3个主题,分别是前沿性、形式多样性和互动性。

该课程师资是护理领域的权威专家或三级甲等医院临床一线护理骨干,他们讲解各自领域的现状和发展趋势。90%的同学表示该课程加深了其对护理学科的了解。S4:“‘对话一线护理’让我们知道临床护理现状,护理学的发展方向……”

该课程模块包括“专家视角”、“对话一线护理”、“国际前沿”和“学生主题研讨”等,每课都有小组汇报和师生互动,课程形式多样,互动性强,80%的学生表示对这门课程很感兴趣。S6:“这种教学模式,老师前两节课做讲座,同学第三节课做汇报,促进师生的互动,比较有趣味性。”

3 讨论

3.1 新生研讨课《健康与护理》可提高学生职业认同感 护理职业认同指护士对护理职业的积极看法和感情以及决定积极职业行为倾向的心理状态[5]。以往的调查[6]显示,大多数护生入学时存在对护理职业认知不清或者偏差。职业认同感低的护生步入工作岗位后,不仅直接影响临床护理质量的提高,也容易导致职业倦怠和离职倾向,最终影响护理队伍的稳定性[7]。大一新生思想未定,可塑性强,是其职业认知发展的关键时期[8]。因此,在大一第一学期开设本课程拓展了学生的视野,提升了学生对护理专业认识的广度和深度。例如,糖尿病专科护理专家是上海市某三级医院糖尿病足联合门诊专家团队的召集人,她在课堂上给同学们展示了她在糖尿病足护理方面的多项国家发明专利,并生动讲解这些发明专利背后的故事,让学生真切感受到护理职业并不仅仅局限于打针发药,而是大有可为,可以有自己的门诊、对器械创新、申报发明专利,能更好地为患者服务。另外,本研究显示,教学后学生对职业认知评价维度的得分明显高于教学前,说明经过专家们的讲授加深了学生对护理职业的认知,这和吴永琴等[9]的研究结果一致。

3.2 新生研讨课《健康与护理》可提高学生综合素质 本课程每次课都有小组主题汇报,在小组汇报准备阶段,学生们需要互相深入地沟通,需要查找哪方面的资料,以什么形式汇报等。组内成员分工协作、相互支持,共同完成主题汇报。通过这种小组合作锻炼了学生的社交技能和团队合作精神,学生在今后的工作岗位中,能与医生、患者和家属进行有效沟通,学会团队合作,更好地完成护理工作[10]。表2中职业社交技能的得分在教学后明显提高,说明通过学习该课程极大地锻炼了学生的社交技能。本课程设置课堂讨论和师生互动环节,鼓励学生大胆提问和质疑,在师生讨论和同学间辩论中激发批判性思维的火花,锻炼了学生的批判性思维。质性访谈结果显示,学生在专家树立的榜样影响下开始规划自己的职业生涯,思考自身在专业成长过程中要面对的问题,并应用批判性思维寻找解决问题的方法,增加对护理工作的适应能力,提升职业认同感,因此表2中职业自我反思得分在教学后明显提高。

3.3 本研究的局限性 由于本课程还有需要改进的地方。例如,学生对于获取护理专业资料的渠道需要老师指导,小组讨论时间控制等,均将在今后不断改进和完善。另外,因教学条件限制,本课程研究未能设置同期对照,今后的研究将进一步完善设计。

——2016学年期末汇报演出