唐后期团练、防御州考述:以唐会昌五年为时间截面

屈卡乐

(1. 华东师范大学历史学系,上海市 200241;2. 华东师范大学河口海岸科学研究院,上海市 200241)

一、 引 言

唐肃宗时期,出于平定叛乱的需要,内地刺史多兼任防御使等职。唐代宗即位之初,即废除防御使,刺史改兼团练使(1)《旧唐书》卷一一《代宗纪》、卷四四《职官志三》,中华书局1975年版,第269、1923页;《新唐书》卷四九下《百官志四下》,中华书局1975年版,第1316页;〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷七八《诸使中·诸使杂录》,上海古籍出版社2006年版,第1702页;〔宋〕 王钦若等编著,周勋初等校订: 《册府元龟》卷八八《帝王·赦宥七》,凤凰出版社2006年版,第971页。;至大历十二年(777年),又罢团练使(2)《新唐书》卷四九下《百官志四下》、卷一四二《杨绾传》,第1316、4664—4665页。按: 安史之乱平定后,诸州军队不仅成为唐廷沉重的财政负荷,并且不利于中央集权,因此,代宗即位之初随即着手改革诸州军制,停罢防御使。大历十二年,又因刺史原本即有“持节诸军事”的职务,兼任团练使,导致“官号重复”,故而朝廷罢废团练使。陈志坚认为:“肃宗时期的防御使及其军队是一种战时体制,而代宗时期的团练使及其军队则代表了和平时期的政治体制”“废除团练使,最重要的意义在于废除了刺史辟署僚佐的权力”“使得原来使职僚佐的军事职务,都要转而由州县官来担任”。参见陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,上海古籍出版社2005年版,第10—40页。。此后,团练、防御使不再是诸州刺史“标配”的附属要素,而成为少数州区别于多数州的政治标识。在以往的研究中,学界多将团练、防御州置于唐代地方军政制度发展历程中进行考察,并在团练、防御州的溯源、属性及其变化等方面取得了一些很有价值的研究成果。(3)关于唐后期至北宋团练、防御州的相关研究主要有[日] 日野开三郎: 《藩镇体制和直属州》,《东洋学报》1961年第43卷第4号,第485—520页;罗凯: 《隋唐政治地理格局研究——以高层政治区为中心》,复旦大学博士学位论文,2012年,第140—160页;余蔚: 《唐至宋节度、观察、防御、团练、刺史体系的演变》,《中华文史论丛》第71辑,上海古籍出版社2003年版,第145—182页;陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第10—40、147—177页;张玲: 《唐宋之际防御使职能探微》,上海师范大学硕士学位论文,2006年,第1—46页;张达志: 《唐代后期藩镇与州之关系研究》,中国社会科学出版社2011年版,第111—112页;张卫东: 《试论唐代中后期支郡刺史的地位——以节度观察使与支郡刺史的关系为中心》,《武汉大学学报》2010年第4期;朱德军: 《中晚唐直隶州制度的历史考察》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2011年第4期;刘波: 《唐末五代华北地区州级军政之变化研究》,华东师范大学硕士学位论文,2013年,第203—218页;任欢欢: 《北宋防御使与团练使研究》,西北大学博士学位论文,2015年,第11—158页;陈琴: 《唐后期至北宋团练使初探》,浙江师范大学硕士学位论文,2017年,第1—70页。但是上述研究仍存在一定的不足,具体表现为: 其一,对团练、防御州名目的梳理不足,多将不同时期的团练、防御州混列在一起,缺乏明确的时间截面,地理分布的分析也不充分;其二,对团练、防御州的属性,主要集中于制度史梳理,微观考察不足;其三,关于团练、防御州与直属州、州的“专奏权”之间关系的相关考察也有进一步商榷的必要。本文认为,对团练、防御州的认识不足,是导致学界在道州关系、地方行政层级等方面产生歧见的重要原因。下文拟从唐武宗会昌五年(845年)团练、防御州名目的考察入手,结合对相关史料的深入分析,就团练、防御州的行政层级、军事属性以及中央的政治意图等方面进行探讨。文中观点或失于详察,甚至存在谬误,就教于方家。

二、 会昌五年团练、防御州的名目

《唐会要》所录中书门下的一份奏章中记载着会昌五年的一组道目,其中包含着该年所置的部分团练、防御州(4)大历十二年以后,团练、防御州在诸州中地位特殊,唐后期诏书、敕令等官方文献中,多有将团练、防御州列入“诸道”的记载。罗凯对此现象已有论述,参见罗凯: 《何为方镇: 方镇的特指、泛指与常指》,《学术月刊》2018年第8期。,为探究团练、防御州较为完整的名目提供了有利条件,这是本文选择以会昌五年作为研究团练、防御州时间截面的主要原因。

《唐会要》载,会昌五年,武宗下旨“商量减诸道判官,约以六员为额者”,中书门下于九月上奏“条流诸道判官员额”:

西川本有十二员,望留八员: 节度副使、判官、掌书记、观察判官、支使、推官、云南判官、巡官。淮南、河东,旧额,各除向前职额外,淮南留营田判官,河东留留守判官。幽州、淄青,旧各有九员,望各留七员,幽州除向前职额外,留卢龙军节度推官。淄青除向前职额外,留押新罗、渤海两藩巡官。山南东道、郑滑、河阳、京南(5)“京南”当为“荆南”之讹,后文的“莘州”当为“华州”之误,已为陈志坚、罗凯指出,确有理据,当可依从。参见陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第29—30页;罗凯: 《何为方镇: 方镇的特指、泛指与常指》,《学术月刊》2018年第8期。、汴州、昭义、镇州、易定、郓州、魏博、沧州、陈许、徐州、兖海、凤翔、山南西道、东川、泾原、邠宁、河中、岭南,已上旧各有八员,望各留六员: 节度副使、判官、掌书记、推官、观察判官、支使。振武、灵夏、益州(6)这段奏文中的“灵夏益州”也当有误。查检史料,未见振武(灵)、夏绥(夏)二道合并的记载,且下文引《唐实录》所载会昌五年七月的诸道,“夏(绥)”独为一道,可见“灵夏”并非一道,此处文字当有讹误。此外,该处奏文中的“益”也应为讹字。益州当时已经改名为成都府,且前文已经出现“西川”,一道不当重出,可见“益州”当误。罗凯认为,“益州”当作“盐州”,然下文所列亦有“盐州”,明显不妥。本文认为,“益”“会(會)”形近,“益州”或为“会州”之讹。贞元九年,唐自吐蕃之手收复会州,以地理推之,该州当隶属朔方道,若此,朔方道亦可称“灵会”。因此,引文中“灵夏益州”很可能当作“灵会、夏州”。、鄜坊,旧各有八员,缘边土地贫,望各留五员: 节度副使、判官、掌书记、推官、观察判官。浙东、浙西、宣歙、湖南、江西、鄂岳、福建,以上旧各有六员,望各留五员: 团练副使、判官、观察判官、支使、推官。黔中(7)本文认为,奏文中“黔中”的前后文很可能讹脱安南、邕管二道。此组文字中“望各留六员”,参比奏文中其他各处,可以发现“各”字出现的诸组文字,均涉及多个道,而该组现存文字中仅有“黔中”一道,因此,该组文字当存在脱讹。而该组要保留的判官员额中包括“经略副使”,正与安南、邕管军政使职相合。且安南、邕管辖境较大,殊为大府,也与奏文中该组判官员额较多的状况较为相合。因此,该组文字中可能包括安南、邕管二道。,旧有十员,望各留六员: 经略副使、判官、招讨判官、观察判官、度支、盐铁判官。东都留守、陕府,旧有五员,并望不减。天德,旧有三员,亦望不减。同州,旧有四员,商州两员,并望不减……防御副使。莘州、泗州,各有两员,并望不减。楚州、寿州,各有三员,寿州望减团练副使一员,楚州望减营田巡官一员。汝州、盐州、陇州,旧各有一员,望不减。桂管,旧有六员,望减防御巡官一员。容管,旧有五员,望减招讨巡官一员。延州,旧有两员,亦望减防御推官一员。楼烦、龙陂,旧各有两员,望各减巡官一员。(8)〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷七九《诸使下》,第1714—1715页。

上引奏文所列的道目中,有9个单州,根据诸道判官的官称(防御副使、防御推官、团练副使等),可以确认同州、商州、华州、延州为防御州(9)天德都防御使为“都使”道,故本文未将其列入防御州之列。,泗州(10)〔唐〕 白居易著,朱金城笺校: 《白居易集笺校》卷五〇《李谅除泗州刺史兼团练使当道兵马留后兼侍御史赐紫金鱼袋张愉可岳州刺史同制》《李谅授寿州刺史薛公干授泗州刺史制》,上海古籍出版社1988年版,第2950、2973页。、楚州(11)据《楚州官属题名幢》,自大和三年以降,楚州刺史郭行余、李德修、郑复等多兼本州团练使之职,而会昌年间,楚州刺史李拭、卢弘正官职有阙文,不过李拭官称中尚存有“充本州□”,而会昌二年、三年,此州均置有团练判官,可见,会昌年间楚州应仍置有团练使。参见《楚州官属题名幢》,罗振玉辑: 《楚州金石录》,罗振玉著,罗继祖主编: 《罗振玉学术论著集》第6集《汉两京以来镜铭集录(外十四种)》,上海古籍出版社2013年版,第330—335页。、寿州(12)据郁贤皓考证,会昌五年、六年间,韦正贯、裴识先后担任该州刺史,而据《新唐书·韦正贯传》《旧唐书·裴识传》,二人任职期间均兼任本州团练使,可见,会昌后期寿州当置有团练使。参见郁贤皓: 《唐刺史考全编》卷一三〇《寿州》,安徽大学出版社2000年版,第1784页。为团练州。其余2州在会昌五年前后所设使职情况考述如下。

盐州。大和四年(830年),该州即已置有防御使。(13)〔宋〕 李昉等: 《太平广记》卷三四七引《传奇》,中华书局1961年版,第2747页。又,《樊南文集》中有《为盐州刺史奏举李孚判官状》,“乃会昌初所上”(14)〔唐〕 李商隐著,〔清〕 冯浩详注,〔清〕 钱振伦、〔清〕 钱振常笺注: 《樊南文集》卷二《为盐州刺史奏举李孚判官状》,上海古籍出版社1988年版,第122—124页。,判官为使职僚佐,与州郡参军等有别,可见,会昌初年,盐州刺史应兼有使职。大中十一年(857年),卢简求曾任盐州刺史,并兼有“盐州防御押蕃落诸军防秋都知兵马使、度支乌池榷税等使”。(15)《旧唐书》卷一八下《宣宗纪》,第639页。由上可见,大和四年至大中十一年间,盐州很可能一直置有防御使。

陇州。建中四年(783年)泾原之变,德宗出奔凤翔,十一月,陇州升置奉义军,以韦皋为节度使。至兴元元年(784年),“德宗还京”,韦皋调任左金吾卫将军,陇州当复废为刺史州。(16)《旧唐书》卷一二《德宗纪上》,第346页;《资治通鉴》卷二二九“建中四年十一月乙亥”条,中华书局1956年版,第7369页。另据《张道升墓志铭》,贞元末、永贞初,陇州仍为刺史州。(17)《唐故开府仪同三司使持节陇州诸军事行陇州刺史上柱国南阳县开国伯张府君(道升)墓志铭并序》,周绍良主编: 《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社1992年版,第1945页。而至开成五年(840年),王宰兼任“陇州防御使”(18)〔清〕 陆增祥: 《八琼室金石补正》卷七四《冷泉关河东节度王宰题名记》,文物出版社1985年版,第515—516页。,会昌年间,史宪忠、李偲又先后担任陇州刺史兼本州防御使(19)《全唐文》卷七二八《授史宪忠泾原节度使制》、卷七二六《授李偲陇州刺史兼防御使制》,上海古籍出版社1990年版,第3324、3315页。,可见,开成、会昌间,陇州复置防御使。

《唐会要》载录的团练、防御州并不完整,爬梳史料,可知以下诸州在会昌年间也可能置有防御、团练等使职。

金州。罗凯认为上引中书门下奏文存在脱佚,指出:“‘华州泗州’之前,‘防御副使’出现得十分突兀,与整篇的行文不符;华州、泗州的判官总额仅有两员,也不当全是‘防御副使’,因此,该处必有夺逸”。(20)罗凯: 《隋唐政治地理格局研究——以高层政治区为中心》,复旦大学博士学位论文,2012年,第150页。本文认同此处当有残脱。细究该奏文,诸道之间的编排似有一定规律: 地理上相近或者类别上相近的道编在一起,金、商二州相邻,在部分时期合置为一道,行文中金州紧随商州可能性较高,且金州与上文的同州、商州下文的华州、泗州、楚州、寿州等均为单州,且军政长官均为防御使,因此,此段脱逸文字很可能包括金州。

亳州。《嘉泰吴兴志》载,开成三年(838年)三月,杨汉公“迁亳州刺史,充本道团练镇遏使”(21)〔宋〕 谈钥纂修: 《嘉泰吴兴志》卷一四《郡守题名》,民国三年嘉业堂刊本。,又《李暨除绛州刺史魏中庸除亳州刺史曹庆除威远营使等制》载,亳州刺史李暨“充本州团练镇遏使”(22)《全唐文》卷七四八《李暨除绛州刺史魏中庸除亳州刺史曹庆除威远营使等制》,第3436—3437页。,郁贤皓认为此制当作于大中五年(851年)以后(23)郁贤皓: 《唐刺史考全编》卷六三《河南道·亳州(谯郡)》,第909页。,可知开成三年至大中五年间,亳州很可能一直设置团练使。又《孙公乂墓志铭》载,会昌五年,孙公乂“移为亳守”,“时又壶关阻兵,征发方困,亳实军郡,人多告劳”(24)《唐故银青光禄大夫工部尚书致仕上柱国乐安县开国男食邑五百户孙府君(公乂)墓志铭》,载周绍良主编: 《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社1992年版,第2290页。,《墓志铭》中所述“亳实军郡”当就亳州置有团练镇遏使而言的。

濠州、颍州。文献中有长庆二年(822年)濠州刺史“充团练涡口西城等使”,以及咸通二年(861年)颍州刺史“充本州团练镇遏等使”的记载。(25)〔唐〕 白居易著,朱金城笺校: 《白居易集笺校》卷四八《杨潜可洋州刺史李繁可遂州刺史史备可濠州刺史制》,第2897—2898页;《旧唐书》卷一九上《懿宗纪》,第651页。又,郑吉《楚州修城南门记》中载:“溯淮而上达于颍,而州兵之益团练者,联五郡焉。”(26)《全唐文》卷七六三《楚州修城南门记》,第3515—3516页。此文撰于大中十四年(860年),上距会昌五年相隔不远,文中所述“州兵之益团练者”当指团练州。自楚州向西,至颍水入淮处(“溯淮而上达于颍”),淮河两岸有楚、泗、濠、寿、颍州,其中,泗、楚、寿州载录于上引奏文之中,会昌年间均为团练州,可见,与泗、楚、寿州“联”的濠、颍州也可能是团练州。

邢州。据《旧唐书·王士则传》,元和年间,邢州刺史王士则兼任本州团练使。(27)《旧唐书》卷一四二《王士则传》,第3878页。另由《薛常翙可邢州刺史本州团练使制》与《支某除郓王傅卢宾除融州刺史等制》可知,长庆元年(821年)、大中五年(851年),该州仍有团练使(28)〔唐〕 白居易著,朱金城笺校: 《白居易集笺校》卷五三《薛常翙可邢州刺史本州团练使制》,第3094页;《全唐文》卷七四九《支某除郓王傅卢宾除融州刺史赵全素除福陵令等制》,第3439页。按: 是时支某的官衔为“前使持节邢州诸军事、守邢州刺史兼侍御史充本州团练使”。,可见,元和十年至大中五年间,邢州很可能一直置有团练使。

贝州。据《赠太尉韩允忠神道碑》载: 韩国昌于会昌年间任贝州刺史、本州防御使。(29)《全唐文》卷八一三《赠太尉韩允忠神道碑》,第3792—3793页;《唐刺史考全编》卷一〇二《河北道·贝州(清河郡)》,第1434—1435页。

河南府。会昌五年,河南府尹兼有东都畿防御使的使职(见本文第三部分河南府的相关考述)。

除上述诸州以外,相、檀、丹等州也曾是团练或防御州(30)郁贤皓据《赠太尉韩允忠神道碑》推测,韩允忠之祖于“宝历或大和中”任相州防御使,距会昌年间不远,相州会昌年间也可能置有防御使。此外,檀州在宝历、大和间置有营田团练等使,丹州于大中六年也置有防御使。参见《全唐文》卷八一三《赠太尉韩允忠神道碑》,第3792—3793页;吴钢主编: 《全唐文补遗》第1辑《唐故朝散大夫使持节丹州诸军事守丹州刺史充本州防御使上柱国弘农杨公(乾光)墓志铭并序》,三秦出版社1994年版,第365—366页;吴钢主编: 《全唐文补遗》第4辑《故幽州卢龙军节度都押衙银青光禄大夫检校太子宾客使持节檀州诸军事檀州刺史兼殿中侍御史充威武军团练等使汝南周府君(元长)墓志铭》,三秦出版社1997年版,第145—146页。,但尚无乏充分证据可以证明会昌五年这些州置有团练、防御使,因此本文姑且不将上述诸州列入会昌五年团练、防御州的名目之中。

综上,会昌五年可能存在的团练州有7个(泗州、楚州、寿州、亳州、濠州、颍州、邢州),可能存在的防御州(府)有9个(河南府、同州、商州、华州、盐州、陇州、延州、金州、贝州)。

三、 团练、防御州的行政层级

学界大多认同,唐后期在各州设置团练、防御使可加强这些州与中央之间的政治联系。学者们还将团练、防御州的设置与唐后期直属州、州的“专奏权”等问题联系起来,认为同、华、汝等州在一定时期内拥有直属州的政治地位,而寿、楚、盐州等也“带有一些直属州的性质”。(31)陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第34页。如此一来,团练、防御州在行政层级上似可视为介于道、州之间的特殊军政建置。

本文认为,上述观点仍须商榷。首先,设置团练、防御使可加强州与中央之间政治联系的认识,并不能成立。事实上,唐后期,与中央保持直达的政治联系并非团练、防御州所独享的政治特权,一般刺史州同样与中央之间保持着一定的直达联系,中央屡次颁发法令条文强调诸州直达中央的政治地位。(32)支持二级制的重要依据是在中央政府的多个诏敕文书,明确强调州地位和权力的直达性。参见〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷七八《诸使中·采访处置使》、卷六九《都督刺史已下杂录》、卷六八《刺史上》,第1681、1437、1423页;〔宋〕 王钦若等编著,周勋初等校订: 《册府元龟》卷九〇《帝王部·赦宥第九》,第999页。不少学者从制度史的视角出发,通过对相关法令条文和实例进行论证,认为唐代后期中央与州(府)之间一直保持着较为畅通的政治联系。(33)陈志坚认为,唐代后期地方行政层级是不完全的三级制,诸州与中央政府之间一直存在着上通下达的关系,方镇对州的统辖并没有明确的制度规定,地方行政实际上是朝廷、方镇、州的三角互动关系。参见陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第131—146页。

再者,文献中并无充足的证据表明团练、防御州与专奏权、直属州直接相关。如楚州拥有专奏权并非因其团练州的政治地位,而是由于“州营田宰相遥领使,刺史得专达”。(34)《旧唐书》卷一八五下《薛珏传》,第4827页。再如盐州,贞元十九年(803年),盐州军乱,十一月,朝廷“以李兴干为盐州刺史,得专奏事,自是盐州不隶夏州”。(35)《资治通鉴》卷二三六“贞元十九年十一月戊寅”条,第7604页。查检史籍记载,盐州要迟至大和年间方才设置防御使(36)〔宋〕 李昉等: 《太平广记》卷三四七引《传奇》,第2747页。,贞元年间该州很可能并未置防御使。可见,盐州升为直属州,其实质意义仅在于行政隶属关系上的变动,即盐州直属于中央,不再是隶属于夏绥道的支郡,与该州是否为防御州无关。此外,元和年间戡定淮西之役中,屡见寿州上奏中央的记载(37)《资治通鉴》卷二三九“元和十年十一月”“元和十一年三月”“元和十一年九月丁亥”条,第7719、7722、7725页。,陈志坚据此认为作为团练州的寿州具有专奏中央的政治特权(38)陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第34页。。这里需要指出的是,寿州上奏中央的情况,实际上发生于战时,当时寿州是朝廷赖以戡乱的重要力量,战时直接向朝廷上奏战况,实为前方军事所需,并不能代表常态性的状况。后汉乾祐三年(950年)敕:“防御、团练使,自非军期,无得专奏事,皆先申观察使斟酌以闻。”(39)《资治通鉴》卷二八九“乾祐三年五月辛丑”条,第9423页。按: 此敕文虽为后汉时所颁,但其间情理与唐后期存在相通之处。由此可见,诸州在参与军事行动期间拥有“专奏权”,应为较为常见的现象,不可据此认为这些州在和平时期也拥有专奏权。

由上可知,将团练、防御州视作低于道、高于刺史州的特殊军政实体的理据并不充分,因此本文认为,团练、防御州的行政层级要么是高层政区,要么与一般刺史州同为支郡。有鉴于此,本文对团练、防御州行政层级的研究不再关注于团练、防御州与中央之间的特殊政治关系,而转为对团练、防御州是否为高层政区的判定上。具体而言,将上文所得出的会昌五年团练、防御州的名目,与该年高层政区的名目进行比对: 凡载录于高层政区名目上的团练、防御州,均为高层政区;凡不在高层政区名目的团练、防御州,均可判定为支郡。

经过分析发现,会昌五年七月朝廷所颁的一份限佛的诏敕中,明确记载了当时高层政区的总数,并载录着大部分高层政区的名目。这份诏敕保存于《资治通鉴考异》卷二二中引述《唐实录》的一段记载之中,其文云:

中书门下奏请上都、东都两街各留寺十所,每寺留僧十人,大藩镇各一所,僧亦依前诏,敕上都、东都每街各留寺两所,每寺僧各留三十人。中书门下奏:“奉敕诸道所留僧尼数宜令更商量,分为三等: 上至二十人,中至十人,下至五人。今据天下诸道共五十处,四十六道合配三等: 镇州、魏博、淮南、西川、山南东道、荆南、岭南、汴宋、幽州、东川、鄂岳、浙西、浙东、宣歙、湖南、江西、河南府,望每道许留僧二十人;山南西道、河东、郑滑、陈许、潞磁、郓曹、徐泗、凤翔、兖海、淄青、沧齐、易定、福建、同、华州,望令每道许留十人;夏、桂、邕管、黔中、安南、汝、金、商州、容管,望每道许留五人;一道河中已敕下留十三人。”(40)《资治通鉴》卷二四八“会昌五年七月”条,第8016页。

由《唐实录》诏敕可以得出以下四点认识:

(1) 《唐实录》诏敕称“天下诸道共五十处,四十六道合配三等”(41)《资治通鉴》点校本于此处文字的标点为“天下诸道共五十处四十六道,合配三等”,语义不通,本文认为,此句实指“天下”共有50个道,列于“三等”的道共有46个,因此,“四十六道”当下属。,此处的“道”实指高层政区。诏敕行文中的上都、东都与“诸道(藩镇)”之间存在明显的区隔,可见,当时唐廷对于二者之间的区别有着明晰的认识,“上都”“东都”并非“藩镇”。由此可见,诏敕“天下诸道共五十处”当指当时唐境置有50个藩镇。又,结合时代背景来看,武宗“毁佛”意志较为强烈,限制佛教的规定也颇为严苛,限佛规定应该不容有空间上的疏漏,因此,此诏敕载录的“五十道”很可能涵盖了唐朝全部境域。此外,诏敕中对于各道保留寺庙、僧侣额度的规定具体、明确,可见,诏敕所载的“五十道”在地域上不应当出现重叠的现象,也就是说,在行政隶属关系上,“五十道”之间是同级并列的关系,并无上下的隶属关系。因此,这“五十道”是彼此互不隶属的高层政区,且能囊括唐帝国全境。可见,会昌五年七月,唐全境有且只有50个高层政区。

(2) 河南府是高层政区。《唐实录》奏书所列的道有“河南府”,允留1座寺庙,与保留2座寺庙的“东都”有着明确的区别,可见奏书中的“河南府”所指当为东都洛阳城以外的河南府(亦即“东都畿”)。

(3) 《唐实录》诏敕称“四十六道合配三等”,而《资治通鉴》所引《唐实录》诏敕位列于“三等”之内的道实有41个(上等17道,中等15道,下等9道),存在讹脱。司马光云:“镇州等凡五十六州四十一道,今云五十处四十六道,误也”(42)司马光所称的“镇州等凡五十六州”,实际上是将“魏博”“汴宋”等生硬地理解为两个州,这种理解方式自然是有问题的。,可见,诏敕中所载录的道原应有“四十六道”,在司马光时代,即已仅剩下“四十一道”,应有5个道讹脱。

(4) “三等”之外,唐境内还应置有4个道。如河中道,据诏敕可知,该道此前已行诏敕。可见,该诏敕中未见的道,可能之前已下诏敕,或迟后再颁一诏,原本就不在此诏敕之中。(43)罗凯认为,邠宁、振武、陕虢、河阳等道未出现在该诏敕中,认为“必有脱漏无疑”,恐有失审慎。详参罗凯: 《隋唐政治地理格局研究——以高层政治区为中心》,复旦大学博士学位论文,2012年,第150页。此诏敕撰于会昌五年七月,前文所引的《唐会要》这篇奏文撰于会昌五年九月,前后相差仅两个月,两份文献载录的道目可以互相参照。(44)两份道目合并起来,道目共有58个,这似乎与《唐实录》所载的“天下诸道共五十处”相矛盾。罗凯试图对上述矛盾进行解释,他认为唐后期方镇存在特指、泛指、常指三种情形:“特指”则主要是节度使;“泛指”则包括除节度使外,还包括州刺史;“常指”则为“直属于中央的府州”,包括“都府”和部分单州。《唐实录》《唐会要》道数的矛盾,实际上是由于两份文献中道的标准不同所导致的,《唐实录》的50个道当指“在行政上、军事上直接跟中央沟通的地方权力主体”(罗文中称之为“常指”),而《唐会要》“道”的意涵更为宽泛,指包括州刺史在内的“所有地方实权派”(罗文中称之为“泛指”)。参见罗凯: 《何为方镇: 方镇的特指、泛指与常指》,《学术月刊》2018年第8期。

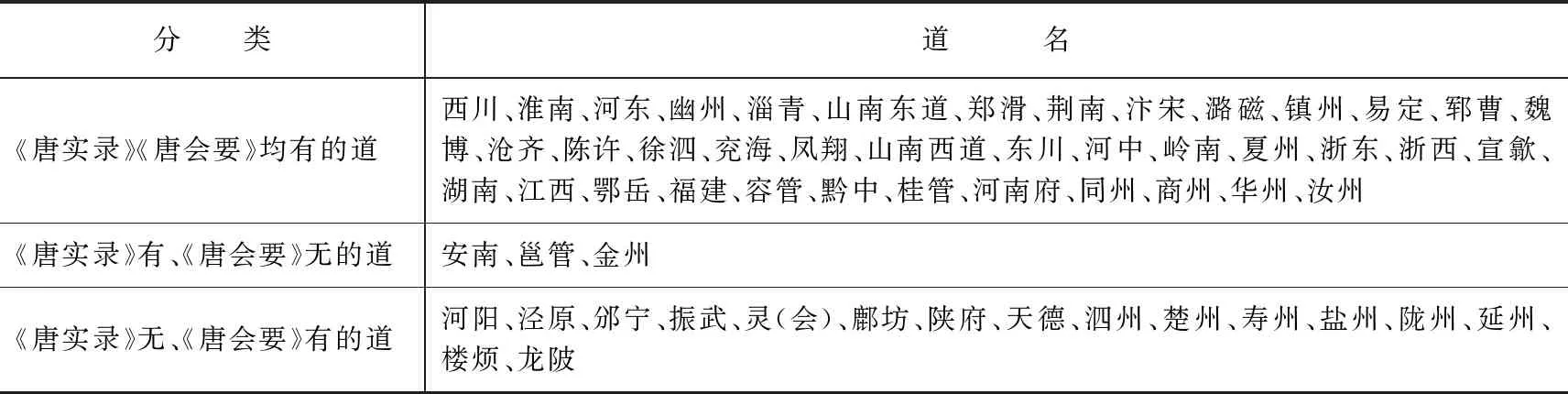

表1 《唐实录》《唐会要》会昌五年诸道名目对照表

据表1,《唐实录》无、《唐会要》有的16个道之中,河阳、泾原、邠宁、振武、灵(会)、鄜坊、陕虢、天德8个道是管辖多个府州的“都使道”,行政层级当为高层政区,再加上《唐实录》载录的42个道,就得出了会昌五年的50个高层政区(“五十道”)完整名目。而泗、楚、寿等团练州,盐、陇、延等防御州,以及楼烦、龙陂等“马政道”(45)〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷六六《群牧使》,第1354页。,均不在高层政区之列,从行政层级上来看,当为高层政区的“支郡”或属县,其中,楚、寿州属淮南道,泗州属徐泗道(46)《唐实录》道目中有“徐泗”道,统辖区域当包括《唐会要》的“泗州”道。,盐州属朔方道,陇州属凤翔道,延州属鄜坊道,楼烦属河东道,龙陂属陈许道。(47)关于唐后期道、州之间的隶属关系,参见赖青寿: 《唐后期方镇建置沿革研究》,复旦大学博士学位论文,1999年,第39—43、46—48、49—52、74—77、78—84、97—98、137—140页。

综上可知,团练、防御州在行政层级上可分为两类: 一类为高层政区,包括河南府、汝州、同州、商州、华州、金州6个州(府);另一类为支郡,包括泗州、楚州、濠州、寿州、颍州、亳州、盐州、延州、陇州、邢州、贝州11个州。

四、 团练、防御州的军事属性

团练、防御州具有区别于一般刺史州的特殊属性。如上文所考,华、同等州行政层级上高于一般刺史州,与方镇同为高层政区。再如团练、防御州有明确员额的使府僚佐,并由刺史自行辟署,“使又迁代,则幕僚亦随而罢”(48)〔清〕 钱大昕撰著,陈文和等校点: 《廿二史考异》卷五八《旧唐书二·职官志》,凤凰出版社2008年版,第683页。,州府僚佐直接受命于本州刺史而非方镇使得州权的伸张有了切实的实现途径。又如团练、防御州与一般刺史州之间存在着等级差异的州格。元和九年以前,华、汝、寿等州均获“赐旗甲”,部分政治待遇“与方镇同”(49)《旧唐书》卷一五《宪宗纪下》,第451页,另可参见《旧唐书》卷一五四《吕元膺传》,第4104页;〔宋〕 王钦若等编著,周勋初等校订: 《册府元龟》卷六〇《帝王·立制度一》,第641页。,而寿州“幕府符书之设,拟于方镇”(50)《全唐文》卷七三六《寿州团练副使厅壁记》,第3369页。,政治地位明显高于一般刺史州。五代时期,团练、防御州被确认为州刺史迁转升陟的重要位阶,“中国之法必自刺史、团练、防御序迁乃至节度使”(51)《资治通鉴》卷二八二“天福四年七月”条,第9204页。,而这种现象很可能在唐后期即已出现。不过本文认为与上述属性相较团练、防御州的主要属性(甚或是其本质属性)应体现在军事方面,具体而言主要包括军力数量、军队构成等方面与刺史州的差异。

关于唐后期诸州军队的数量,大历十二年(777年),朝廷对诸州“州兵”进行改革,此后诸州军队员额“皆有常数”(52)《资治通鉴》卷二二五“大历十二年五月辛亥”条,第7245页。,亦即史籍所载的“敕额兵”(53)《全唐文》卷七七二《为荥阳公论安南行营将士月粮状》,第3569页。。陈志坚对唐后期诸州军额进行了研究,认为刺史州的军额“一般不超过一千人”,而团练、防御州的军额则多有数千之谱。(54)陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第159—163页。

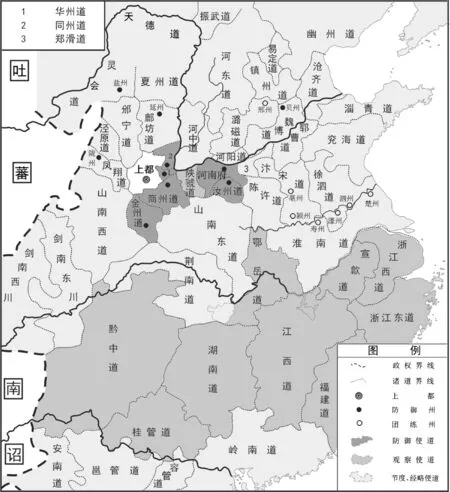

图1 唐会昌五年诸道示意图

从上文考述可知,会昌五年,团练、防御州集中分布于江淮、关中、河北地区(图1),蜀川、荆襄以及江南诸道均未见相关建置。《唐会要·节度使》:“元和六年八月敕制:‘荆南是赋税之地,与关右诸镇及河南河北有重兵处,体例不同。节度使之外,不合更置军额。’”(55)〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷七八《诸使中·节度使》,第1694页。引文所述“重兵处”的区域包括关右诸镇、河南、河北,与前文所考述团练、防御州的分布区域基本一致。引文中“重兵”当指获得中央敕准的、具有“军额”的地方军队。而蜀川、荆襄以及江南诸道多为“赋税之地”,地方军队主要承担的是地方秩序的绥靖之责,“足修武备,以静一方”。元和六年(811年),先后停罢荆南永安军、润州镇海军、宣州采石军、越州义胜军、洪州南昌军、福州静海军等军额。(56)〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷七八《诸使中·节度使》,第1694—1695页。总之,较之关右、河南、河北等区域,上述区域的军额较少,支郡的军额更少,多在千人以下。如此便可向中央提供较高比例的财赋。

而从军队的构成而言,团练、防御州与刺史州之间存在一定的差异。唐后期地方军队主要有两类武装构成: 官健和团结。官健是职业性武装,又“谓之健儿”,“兵士量险隘召募”,“给春冬衣,并家口粮”。而团结兵虽然“名曰团练”,严格来说并非职业军人,仍为“当上百姓”,“春秋归”而务农,“冬夏追集”,“日给一身粮及酱菜”,主要仍以务农为生。(57)〔宋〕 王溥: 《唐会要》卷七八《诸使中·诸使杂录上》,第1702页。张国刚曾对唐代团结兵进行系统考察,认为团结兵是“从民丁中征召的按临战需要而组建的军队,其成分包括兵募、丁防”。参见张国刚: 《唐代团结兵问题辨析》,《历史研究》1996年第3期。

刺史州的军额一般多在千人以内,军队的主要职责是维持地方治安秩序,军队构成当以团结兵为主。因此,刺史州的官健数量可能多在五百以内。(58)唐后期刺史州军力数量的研究可参考朱德军、杜文玉: 《关于唐朝中后期南方“土军”诸问题的考察》,《人文论坛》2008年第1期;陈志坚: 《唐代州郡制度研究》,第159—163页。

防御州的情况以河南府(东都畿)、汝州为例。元和三年(808年)五月,东都畿汝州都防御使停罢,“所管将士三千七百三十人,随畿汝界分留守及汝州防御使分掌之”,八月,“复置东都防御兵七百人”。(59)《旧唐书》卷一四《宪宗上》,第426页。据权德舆《请置防御军状》,东都留守所辖军队总数为3 895人,共分为三部分:“准元和三年八月十日敕”所置的“旧防御官健”700人;“准元和三年五月二十五日敕”所置的“河阴、阳翟、偃师等县镇遏”1 570人;“留镇将士”1 625人。其中,“旧防御官健”700人为元和三年八月所增置的“东都防御兵”,当是东都城防守军,“河阴、阳翟、偃师等县镇遏”当为外镇官健,而“留镇将士”则应为东都留守所统辖的东都畿驻军。据《留镇将士加置二千人状》,不论是驻屯阳翟县的“镇遏”还是“留镇将士”均列入“军籍”,且以“旧官健例,给冬衣月粮”,其拆分、加置均须以朝廷诏敕为准,无疑当为“敕额兵”。(60)《全唐文》卷四八七《留镇将士加置二千人状》《请加置兵衣粮状》,第2204页。由上可知,防御州敕额兵很可能以官健为主,除东都特设的东都防御兵外,多数防御州的军队应主要由两部分军队构成: 本州防御官健和驻屯于县镇的镇遏官健。

关于团练州的军队构成,以楚、寿等州为例。郑吉《楚州修城南门记》中载:“溯淮而上达于颍,而州兵之益团练者,联五郡焉。楚最东,为名郡,疆土绵远。带甲四千人,征赋二万计,屯田五千顷。”文中“州兵之益团练”当为团练州军队的构成属性,“州兵”与“团练”并言成文,可见此处的“州兵”当指官健。与楚州相比,寿州军力似更为雄厚,“有介马数百,徒兵万人”。(61)《全唐文》卷四七八《唐庐州刺史本州团练使罗珦德政碑》,第2163—2164页。楚州的“带甲四千人”以及寿州的“徒兵万人”,所指当为本州官健、团结兵的总数。从相关史实也可以看出,团练州的军事力量一般强于刺史州。咸通九年(868年)十月,庞勋攻取徐州后,继而进取周边区域:“宿州戍卒五百人出战于濉水上……城中无复余兵”(62)《资治通鉴》卷二五一“咸通九年十月戊辰”条,第8125页。,“濠州兵才数百,刺史卢望回素不设备”(63)《资治通鉴》卷二五一“咸通九年十月戊寅”条,第8128—8129页。,可见,宿、濠等刺史州军事力量有限,在庞勋叛军的攻势之下,很快就难以招架,先后陷落。庞勋在攻取徐州之前,曾以“千人”之众至泗州,“刺史杜慆飨之于球场……慆素为之备,徐卒不敢为乱而止”。(64)《资治通鉴》卷二五一“咸通九年九月丁巳”条,第8122—8123页。而在攻取徐州后,“(庞)勋以泗州当江、淮之冲,益发兵助(李)圆攻之,众至万余,终不能克”(65)《资治通鉴》卷二五一“咸通九年十月戊寅”条,第8129页。,可见,作为团练州的泗州军力和战备水平明显优于宿、濠等刺史州(66)《资治通鉴》载:“(辛)谠急棹小舟得入,(杜)慆即署团练判官”,由此可见,此时泗州为团练州。详参《资治通鉴》卷二五一“咸通九年十一月”条,第8130页。。

此外,还需进一步探究都团练州和团练州之间军力上的差异。以徐州为例,咸通三年(862年),徐州银刀军之乱平定后,唐廷将徐州降为团练州,“除当州诸县镇外,别更留兵二千人,隶属兖海节度使收管”,于宿州设置宿泗等州都团练观察处置等使,武宁军兵马除少数留在徐州之外,其余大部,“量其多少,分配宿州团练使及泗州兵马留后、濠州涡口城使下”(67)《全唐文》卷八四《降徐州为团练使敕》,第385页。。其中,由于宿州为都团练州,徙入宿州的兵马很可能多于濠、泗州。次年(863年)十一月,宿泗等州都团练观察使废除,“复以徐州为观察府,以濠、泗隶焉”(68)《资治通鉴》卷二五〇“咸通四年十一月辛巳”条,第8107页。,徐州实为都团练州。至咸通九年(868年)九月,“时(徐州)城中有兵四千三百”(69)《资治通鉴》卷二五一“咸通九年十月丁卯”条,第8124页。。由上文可知,伴随着徐州由节度州降为团练州,再升为都团练州,徐州敕额兵数量经历了先减后增的过程(70)张达志对咸通年间徐州建置升降以及兵力强弱变化等状况,进行过较为详尽的梳理。详参张达志: 《唐代后期藩镇与州之关系研究》,第108—110页。。而与这一过程密切相关的是徐州赋税收入的变化(71)张国刚指出:“大历末定诸州兵,建中元年行两税法,是相互关联的两件事,此后兵费与兵额挂钩。”这种认识殊为的论,史籍中亦有“凡兵赋食三者相通也”的表述。参见张国刚: 《唐代团结兵问题辨析》,《历史研究》1996年第4期。,作为高层政区(节度州或都团练州)时的徐州,赋税收入除本州赋税以外,还有濠、泗等属州“送使”的赋税。而作为支郡(团练州)时的徐州赋税来源局限于本州之内,且还要向兖海节度使输送赋税,因此,其赋税收入和敕额兵数量应大幅低于作为高层政区的时期。

综之,团练、防御州的军队员额一般数千,甚至可达万人,远超一般刺史州。而从军队构成上看,防御州军队的主体为官健,团练州与刺史州军队由官健和团结兵所组成。

五、 中央设置团练、防御州的政治意图

学术界关于中央设置团练、防御州的政治意图的研究较少,既有研究主要强调团练、防御州的设置加强了中央与诸州的政治联系,使得中央在法令制敕以外,获得了另一个参与方镇属州军政事务的施力点。据前文论述,团练、防御州区别于一般刺史州的特殊属性并不表现在与中央的密切关系上,而在于团练、防御州“敕额兵”数量远超刺史州。而中央之所以在紧张的财政状况下给予少数府州特殊的军额设置,自有其相应的政治意图。本文认为,对设置团练、防御州的政治意图的探究可从团练、防御州的属性和地理分布入手,具体而言,主要包括以下三个方面。

1. 军事上拱卫京师

关于唐后期京师的军事戍防,学界历来较为注重关中、中原等方镇的作用(72)关于京东诸镇的研究较具代表性的有[日] 日野开三郎: 《唐河阳三城镇遏使考》,《日野开三郎东洋史学论集》第一卷《唐代藩镇的支配体制》,三一书房1980年版,第264—270页;李碧妍: 《危机与重构: 唐帝国及其地方诸侯》,北京师范大学出版社2015年版,第114—249页。而对京西北诸镇的研究,可参见黄利平: 《唐京西北藩镇述略》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》1991年第1期;《中晚唐京西北八镇考》,《中国历史地理论丛》2004年第2辑。,而对于夹处于诸方镇之间的防御州则较少关注。由上文考述可知,防御州拥有较多的军额,且军队构成上以常备性的官健为主。中央在同、华、陇等州置防御使,主要的意图是在进出京畿的各条交通要冲上布置一定规模的常备性武装,外御吐蕃的侵扰,内防方镇的隐患,以保障长安的战略安全。具体而言,以各防御州军事拱卫职能上的区别,可将防御州分为两组: 侧重于内防的同、华、金、商等州,侧重于外防(包括镇抚关中部分部族)的陇、盐、延等州。内防方面,主要就遏方镇对京师的威胁而言。从地理分布上看,会昌五年的防御州密集分布于上、东二都周边地区,扼守进出京畿的各条交通要道,是拱卫京师的重要组成部分。华州扼守着进出关中的东西干道,境内的潼关被视作长安东面最重要的门户。同州控制着蒲津、龙门二关,“当河中之冲途,为通太原之主线”。(73)严耕望: 《唐代交通图考》第1卷《京都关内区》篇三《长安太原驿道》,上海古籍出版社2007年版,第99页。金、商州则分别控制着上津路、蓝田—武关道,是京南重要的安全蔽障。此外,丹州境内有乌仁关道,此道“西通鄜、庆,东通慈、晋”(74)严耕望: 《唐代交通图考》第1卷《京都关内区》篇一〇《关内河东间河上诸关津及其东西交通线》,第309页。,为关中、河东间戍防体系重要孔道之一。外防方面,从地理分布上看,主要应对的是上都西向、北向的威胁,尤其是来自吐蕃的军事侵袭。陇州为上都西面重要门户,吐蕃自陇山而东,经大震关,沿汧水河谷南下,可直抵渭河平原腹地。盐州是自灵州进入关中的必经之地。贞元三年(787年)六月,“吐蕃驱盐、夏二州居民,焚其州城而去”(75)《旧唐书》卷一二《德宗纪上》,第357页。,此后,“塞外无复保障,吐蕃常阻绝灵武,侵扰鄜坊”,至贞元九年(793年)二月,“诏发兵三万五千人城盐州……城之二旬而毕,命盐州节度使杜彦光戍之……由是灵武、银、夏、河西获安”(76)《资治通鉴》卷二三四“贞元九年二月辛酉”条,第7540页。,由此可见,盐州在唐西北边防上占有重要地位。而延州则为长安至夏州之间的战略要地,唐后期,吐蕃军队数次向东迂回至夏州,再南转,经延州境南下,延州境内的芦子关、屏风谷更为必争之地(77)〔宋〕 曾公亮等编著: 《武经总要前集》卷一八《延州》,中华书局1959年版,第5b页。,因此,延州的战略地位逐渐得以凸显。

本文认为,中央之所以更倾向于在上述诸州设置单州防御使,而非设置都防御使,主要有以下两方面考虑: 第一,于近畿地区设置都防御使,在特定的政治环境下,会对都城造成战略威胁;第二,上述进出长安的要道,多为自然地形所隔绝,分路狙守的重要性和便利性高于跨州之间的战略协作。

此外,值得注意的是,上都、东都周边的防御州多为高层政区,而距离两都较远的防御州则均为支郡。之所以出现这种现象,主要是由于上都、东都周边区域大多数时期未设置方镇,而近畿的防御州均为直属于中央。罗凯通过对唐后期两都周边各府州军政设置的考察,指出这些府州在大多数时期分置单州防御使,“若非必要,且不设观察使,从而将财权和行政权直接收归中央政府”,并进而将两都及其周边防御州的范围称之为“大畿内”。(78)罗凯: 《隋唐政治地理格局研究——以高层政治区为中心》,复旦大学博士学位论文,2012年,第205—212页。前文曾提及,贞元十九年,盐州曾直属于中央,但这种现象应较为少见,唐后期地方军政体系的主体仍是方镇,大多数单州(包括刺史州、团练州,以及部分防御州)仍为方镇的支郡,因此,单州(防御使)的高层政区主要是近畿的特殊现象。

2. 维护漕运安全

安史之乱之后,中央最重要的财政来源为“东南八道”(包括浙东、浙西、宣歙、淮南、江西、鄂岳、福建、湖南),张国刚的东南财源型方镇则将荆南也纳入其中。(79)张国刚: 《唐代藩镇研究》,第81页。而东南赋税的漕运路线主要有东西二线: 东线自江南起,沿大运河北上,经扬州、徐州,转入汴河,于汴州附近入黄河,再转渭河,最后抵达长安;西线则自江南起,沿长江西进,经鄂州、江陵,转而北上,再经襄州,由蓝田—武关道、上津道或丹江通道等,抵达长安。(80)关于唐后期蓝田—武关道、上津路漕运的代表性研究包括严耕望: 《唐代交通图考》第3卷《秦岭仇池区》篇一六《蓝田武关驿道》、篇二一《上津道》条,第637—668、801—810页;李之勤: 《论唐代的上津道》,《中国历史地理论丛》1988年第4辑;侯甬坚: 《丹江通道述论》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》1985年第3期;潘镛: 《中晚唐漕运史略》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》1986年第1期;任立鹏、牟发松: 《唐德宗播迁前后的东南转运线与朝政时局关系略论》,《历史教学问题》2019年第3期。唐后期,漕运路线多次遭到淄青、淮西等叛乱藩镇的威胁。东线为漕运的主要路线,其咽喉要地在宿州“甬桥”、濠州“涡口”以及颍州“颍口”。建中二年六月“李正己遣兵扼徐州甬桥、涡口”,“运路皆绝,人心震恐。江、淮进奉船千余艘,泊涡口不敢进”。(81)《资治通鉴》卷二二七“建中二年六月癸巳”条,第7302页。汴河漕运受阻之时,东线漕运多“移运路自颍入汴”。(82)《旧唐书》卷一二三《王绍传》,第3520页。从地理形势上看,甬桥距武宁军会府州徐州较近,有一定的军事保障。而淮河之侧的涡口、颍口处于宣武军、武宁军、淮南等三镇交界之地,距离会府州有较远的距离,若猝遇叛军袭扰漕运,诸镇牙军难以及时到达上述地区,因此,淮河两岸诸支郡的军力对于此段漕运的畅通至关重要。据前文,会昌年间,淮河两岸自楚州向西至颍水入淮处,共设置楚、泗、濠、寿、颍5个团练州,配置较多的军额,可增强沿淮漕运的戍防力量。之所以在此区域设置团练州而非防御州主要原因可能是防御州军额以官健为主,从海州至颍口东西之间达千里之遥,防线过长,在此地设置数个防御州维持大量的常备军队,耗费必定很高;相对地,团练州军额以团结兵为主,可以用有限的财政开支维持可观的军力规模。此外,从唐后期政治形势来看,东南漕运面临的军事威胁多发生于中央与地方关系较为紧张的时期,总体而言时间并不太长,因此在淮河两岸常年维持高度紧张的战备状态并无必要。要之,维护江淮间漕运安全的最优先选项是设置团练州。

由于西线运路较长,迂回曲折且地形条件较为复杂,因而漕运便捷性和价值均弱于东线。一般多在战乱而东线不通之时西线的价值方才凸显出来。此外,西线所经之地多为“顺地”,戍防压力相对较小,因此,西线所经诸州并未设置团练州。(83)至于西线尾段所在的金、商二州,会昌年间设置防御州,主要是由于金、商二州为长安戍防体系的构成部分,并非全因戍防漕运而设置防御使。

3. 归还州刺史军权,限制方镇军权

唐后期地方上以军领政,诸方镇选派幕府僚佐掌控驻屯属州的外镇军(84)外军镇军使、诸州刺史及属州兵马将领多兼节度幕府军职衔,表明“外镇兵”是节度使道军事系统的组成部分。参见张国刚: 《唐代藩镇军队的统兵体制》,《晋阳学刊》1991年第3期。,再借此插手属州的行政、财政事务,造成“所管刺史失其权与职分”的局面(85)〔宋〕 王钦若等编著,周勋初等校订: 《册府元龟》卷六〇《帝王部·立制度第一》,第641页。,可见驻屯于各属州的“外镇兵”是节度使插手属州军政事务的关键所在(86)日野开三郎指出:“藩镇跋扈的原因首先是,在藩镇管区内如网眼般密布的各镇兵统帅——镇将,是增强藩镇势力的最大支柱。”参见[日] 日野开三郎: 《五代镇将考》,刘俊文主编,索介然译: 《日本学者研究中国史论著选译》第5卷《五代宋元》,中华书局1993年版,第73页。。元和十四年(819年)四月,中央采纳乌重胤的建议,下令诸州“别置镇遏守捉兵马者,并令属刺史”。(87)〔宋〕 王钦若等编著,周勋初等校订: 《册府元龟》卷六〇《帝王部·立制度第一》,第641页。此条法令使得州刺史获得州军、外镇军(“镇遏守捉兵马”)的统辖权,大幅限缩方镇对州军的控制权。

这里需要考虑的问题是元和改革是否得以实际贯彻。陈志坚认为元和改革成效基本上只限于“江淮诸道”,“而北方的藩镇统治体制在河朔再叛后恢复了原状”。(88)张达志对此问题有不同认识,他以会昌四年九月李德裕所撰的《奏磁邢州诸镇县兵马状》为据,认为唐武宗对潞州昭义军进行改革,要求准照“江淮诸道例”,将磁邢二州“州县兵马”交还“本州收管”,指出元和军改“并非流于形式,而是一直在发挥作用,直至唐末”。本文认为此论有值得商榷之处。昭义军军额改革实际上是对昭义军之乱的善后举措。会昌三年四月,昭义军节度使刘从谏去世,刘稹自立为昭义军留后;四年八月,刘稹之乱平息。随后朝廷对昭义军军额进行调整实际上是要清除掉动乱产生的祸根。可见此次昭义军的改革并非是在全国推行的政策,而是针对昭义军一镇的举措,因此不能以昭义军军额改革为例推定元和改革具有全国影响。事实上此条史料反而是元和军改局限性的明证。昭义军之乱上距元和军改有20余年,其间诸州兵马均由昭义军节度使节制,由此可见元和改革在此镇并没有得到实质性推行。再者,元和军改的第二年,唐宪宗就去世了,不久后河朔诸镇重回到政治割据的局面,可见元和军改的实际成效确实值得质疑。陈志坚认为改革的成效“主要体现在南方诸州,而北方则大多倒退回去了”,确实较符合情理。参见张达志: 《唐代后期藩镇与州之关系研究》,第111—112页。本文基本认同该观点,而道、州军事关系之所以会形成显著的南北差异可能与南北诸道军额数量和军队构成的区别有关。前文已有叙及南方诸道多为“赋税之地”,军额较少,且主要是负责维持地方治安秩序的团练兵。团练兵在编制上是属州的,每个州的团练军都是一个完整编制的武装,统军长官是本州刺史而观察使例兼都团练使实际上是统领数个完整编制的武装。换言之,刺史对本州团练兵的统领权是直接的,而观察使对支郡团练兵的统领权则是间接的。因此,南方诸道在推行“归还州刺史军权”的阻力较小;而河南、河北、关中诸道,军额较多,且官健员额较多,长期以来,属州官健统辖权一直牢牢地为方镇长官、镇将所掌控,推行外镇军属州的阻力较大。李德裕《奏磁邢州诸镇县兵马状》中即有刺史难以统辖属州官健的记载:

右件州县兵马,并准江淮诸道例,割属本州收管,所有解补,并委刺史自处置讫(阙二字)。如镇遏十将以上,是军中旧将,兼有宪官,不愿属刺史者,并委卢钧追上驱使。(89)《全唐文》卷七〇二《奏磁邢州诸镇县兵马状》,第3194页。

此状文撰于会昌四年(844年)九月,当时昭义军刘稹之乱初平,中央试图在昭义军推行“江淮诸道例”,将支郡官健、团练统归于本州刺史统辖。但是,状文同时也透露出上述政策所面临的阻力,明确指出“镇遏十将以上”等“军中旧将”,“不愿属刺史”。前文已有叙及,官健待遇远胜于团练兵,隶属州刺史后,很可能将官健与团练兵统归入“州军事”序列之中,其政治经济上的特殊待遇势必受到影响。因此,外镇官健“不愿属刺史”很可能具有普遍意义,并非昭义一军的特例,单凭中央的诏敕很难打破这种局面。

而团练、防御州的设置赋予州刺史具体明确的军政权责,将团练兵隶属“州军事”序列,外镇军等官健隶属“团练、防御、镇遏等使”序列,如此一来刺史统辖外镇军的难度就大为降低。事实上,早在元和年间,中央政府就已有通过在节度使道设置“团练使州”的方式以削弱方镇对属州军队的控制。元和四年(809年),成德军节度使王承宗献出棣、德二州,其后又夺回德州,“朝廷又加棣州刺史田涣充本州团练守捉使,冀渐离之”。(90)《旧唐书》卷一四二《王承宗传》,第3879页。此处的“渐离之”主要指的是以刺史兼团练使取代镇将担任外镇军的长官,剥离方镇对外镇军的统辖。

综上可知,唐后期设置团练、防御州主要有三方面政治意图。其一,在二都周边地区设置多个防御州,控扼进出两都的要冲,巩固长安、东都的防卫体系。其二,在淮河沿岸设置多个团练州,强化江淮地区诸州的军事力量,巩固东南漕运路线的安全。其三,在团练、防御州中,刺史兼任军事使职,使得刺史对州军的控制大为加强,限缩江淮、关中以及河北等地区方镇对属州军力的控制权。

六、 结 论

通过唐会昌五年团练、防御州设置情况、主要属性以及中央政治意图等方面的考察,可以获得如下结论。

(1) 团练、防御州在州的政治地位高低、州权大小以及军事力量的强弱等方面与一般刺史州存在一定的差异,但其主要属性还是体现在军事方面,而非政治层面上。团练、防御州州军的“敕额兵”一般数千,甚至可达万人,远超一般刺史州,军力较强。而从军队构成而言,防御州军队的主体为官健,团练州军队由官健和团结兵组成。

(2) 由于唐后期长时间面临着河朔等镇以及吐蕃等外来势力的军事压力,上、东二都的戍防成为政局稳定的关键,因此,需要在二都周边地区维持大量的常备防御官健。会昌五年,州军以防御官健为主体的防御州密集分布于二都周边,并分别把守进出二都的交通要冲,可见,除禁军、方镇军以外,近畿的防御州也是二都戍防体系的重要力量。而东南漕运所遭受的军事威胁多发生于方镇叛乱时期,并非常态性的状况,因此戍防漕运的最优方案是设置团练州,在保障州军实力的同时也大幅压缩州军的财政开支。

(3) 元和十四年始,中央推行“归还州刺史军权”政策,驻屯于支郡的外镇军的统辖权交由刺史统辖。不过,由于官健和团结兵在政治地位、经济待遇等方面存在较为显著的差异,在北方节度使道推行“归还州刺史军权”的过程中,出现了官健“不愿属刺史”的现象。而团练、防御州的设置使得刺史身兼“持节本州诸军事”、防御或团练使于一身,如此,“防御、团练使”序列的官健、“州军事”序列的团结兵均统并于州刺史之下,使得刺史实现对屯驻于州军的完全掌控。

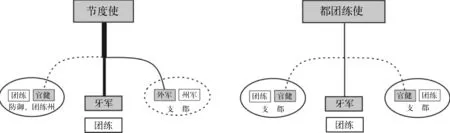

此外,学界关于唐后期地方行政层级是二级制还是三级制历来聚讼不已,始终未能形成广泛的共识。本文认为,唐后期团练、防御州的研究有助于推进对这一问题的认识。唐后期地方上以军领政,诸镇凭借军事权插手支郡政务,因此,方镇与州关系的关键不在于行政上的上下层级关系,也不在于州与中央之间是否保持直达的渠道,而取决于方镇与州之间的军事关系。日野开三郎认为:“元和改革,巡属诸州内的镇将全部改属于本州刺史,藩镇作为一道的长官可以领导巡属诸州的刺史,除去这一点,藩镇的直属兵力只局限于一州之内,和刺史处于对等的地位。”(91)[日] 日野开三郎: 《五代镇将考》,刘俊文主编,索介然译: 《日本学者研究中国史论著选译》第5卷《五代宋元》,第73页。在南方观察使道中,“归还州刺史军权”政策多得以实质性推行,支郡在军事上有了独立地位,那么,方镇就很难凭借军事权力侵染支郡事务,再加上中央诏敕中屡次强调诸州与中央之间保持直达的关系,方镇对州的统辖权所剩无几。因此,在一定意义上而言,刺史军权的南北差异背后所反映的是行政层级的区域差异: 观察使道可被视作“虚”的道、州、县三级制,或事实上的二级制;而在节度使道中,“归还州刺史军权”面临较大的阻力,诸州刺史对本州官健统辖权有所缺失,方镇对支郡军队的控制力仍然较强,因此,节度使道可视作“实”的道、州、县三级制(图2)。要之,军政层级地域分化的关键在于外镇军的统辖权,而团练、防御州的设置是化“三级制”为“二级制”的重要举措。会昌年间李德裕力推“江淮诸道例”正是试图通过在节度使道的部分支郡设置团练、防御使,以军事使职统辖外镇军,以此推动在江淮、关中以及河北等节度使道实现“归还州刺史军权”的目标。但由于诸种限制条件,唐廷在北方诸镇恢复二级制的努力始终步履维艰,防御、团练州的数量较少,难以撼动方镇对大部分支郡的实质控制。

图2 节度使道、观察使道统兵体制的区别示意(92)节度使道的军事长官为节度使,观察使道的军事长官为都团练使。