湖北省女性流动人口基本公共卫生服务利用及影响因素分析

刘艺敏,何甜田,孙宇恒

推动基本公共卫生服务逐步均等化,为我国城乡居民免费提供基本公共卫生服务,是我国公共卫生体系建设的重要组成部分[1]。我国的基本公共卫生服务主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、慢性病管理等14项服务。在服务的过程中,流动人口因其异地户籍的特性以及高流动性,使得他们接受基本公共卫生服务的难度更大,因此,这类人群一直是各地卫生部门重点服务和关注对象。而在我国快速城镇化的背景下,流动人口的规模也在不断扩大,特别是女性流动人口,几乎占据了总流动人口的一半[2]。女性流动人口作为整个社会中相对弱势的群体,如何保障她们的基本健康权利,让她们都能享受到国家的基本公共卫生服务项目是政府亟待重视并解决的问题。同时基本公共卫生服务在居民生活中的需求、重视度也在逐步增加,人们愈发注重自身公共服务权利的落实。有效实施国家基本公共卫生服务项目,对于人们享受安全、有效、便捷和廉价的医疗卫生服务具有重要意义。本研究利用2018年湖北省流动人口动态监测数据,分析了2 508名女性流动人口卫生服务利用现状,包括健康档案的建立和健康教育,同时探讨影响女性流动人口基本公共卫生服务的关键因素,为促进基本公共卫生服务均等化在女性流动人口中的落实提供实证依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以在湖北省当地市(县、区)居住一个月及以上但户口不在当地,且年龄在15周岁及以上的女性流动人口为研究对象。

1.2 研究方法

采用2018年湖北省流动人口动态监测调查数据库。该调查采用分层、多阶段、与规模成比例(PPS)的抽样方法,抽样范围覆盖武汉、黄石、十堰、宜昌、襄阳、荆门等12个地级市,共调查村居委会242个,回收5 000份有效问卷,其中筛选出女性流动人口的有效问卷为2 508份。本研究中所采用的数据来自于动态监测调查的个人问卷(A),内容包括流动人口的家庭成员和收支情况、就业情况、健康与公共服务等。

1.3 统计分析

采用SPSS 19.0进行数据整理和分析,然后利用描述性分析方法分析女性流动人口的基本公共卫生服务利用情况,利用χ2检验和Logistic回归分析基本公共卫生服务利用的影响因素,其中在Logistic回归模型中采用强制进入的方法纳入所有自变量,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 基本情况

动态监测中女性流动人口共有2 508人,年龄为16~85岁,年龄结构更为年轻化,平均年龄35.87±10.36岁;婚姻状况以在婚为主,人数为2 272,占比达到90.6%,非在婚(包括未婚、离婚、丧偶、同居)236人(9.4%);初中文化程度人数最多,为1 009人(40.2%),其次高中文化程度663人(26.4%),大学及以上文化程度454人(18.1%);流动范围中,跨省流动668人(26.6%),省内跨市流动937人(37.4%),市内跨县903人(36%);流动原因以务工为主,占36.5%,其次是经商占33.8%;女性流动人口的参保率为94.3%。

2.2 基本公共卫生服务利用情况

2.2.1 健康档案建立情况在调查的2 381名女性流动人口中,本地建立了健康档案的有945人,占比达到39.7%;未建立健康档案的1 436人,其中未建立健康档案也未听说过的人数为744(31.2%),未建档但听说过的人数为396(16.6%),其余296人(12.4%)不清楚是否建立了健康档案。

2.2.2 健康教育的接受情况女性流动人口中,有2 110人(84.1%)接受过至少一种健康教育。在各类健康教育中,生殖健康与妇幼健康受到最高的关注,占比61.9%,其次是传染病防治(39.2%)、突发公共事件自救(30.7%),其余各类健康教育的关注度均低于30%。女性流动人口接受健康教育的形式主要为宣传资料(68.9%)和宣传栏(59.8%),其次是健康知识讲座(41.0%)。见表1。

表1 女性流动人口在所居住社区接受健康教育的类型和形式 n,%

2.3 女性流动人口基本公共卫生服务利用的影响因素分析

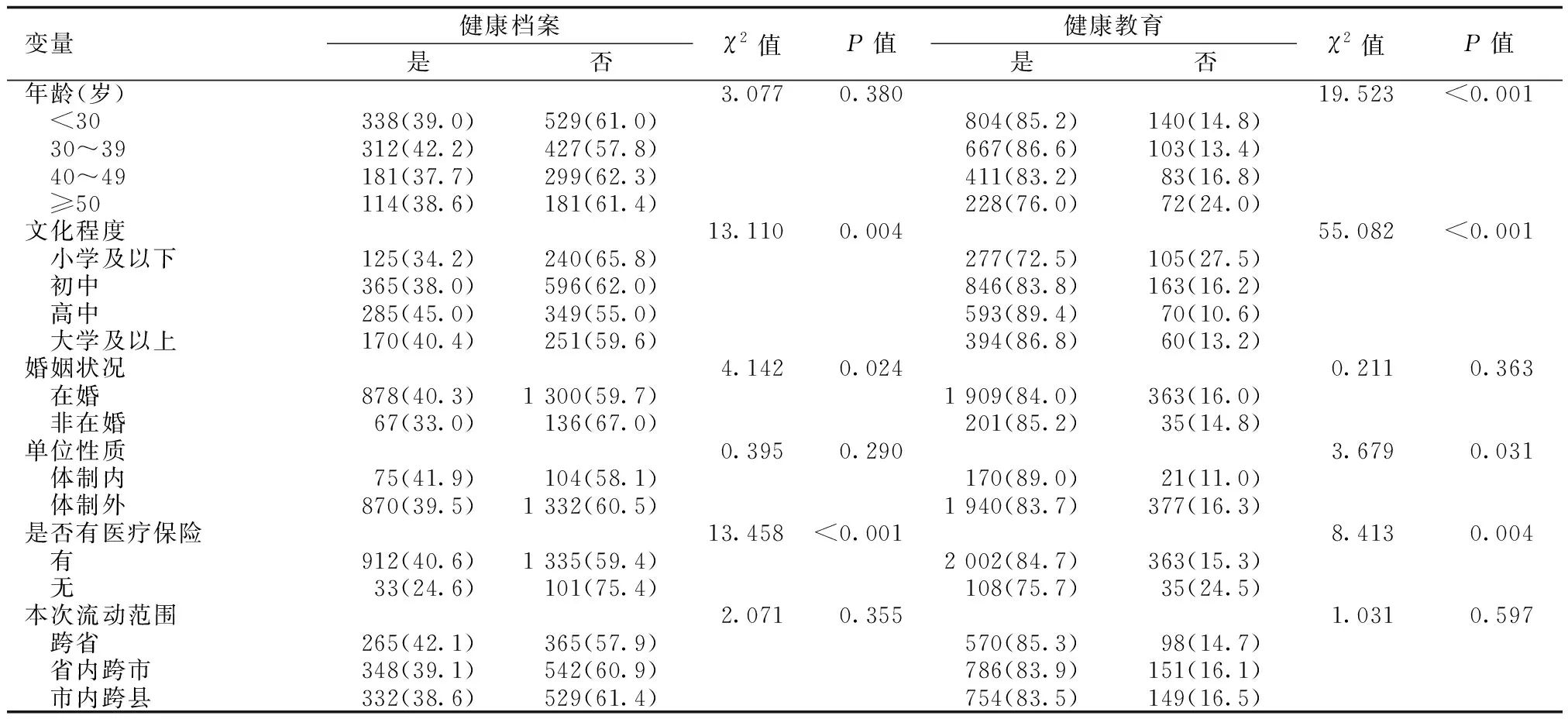

2.3.1 单因素分析单因素分析发现,在不同文化程度、不同婚姻状况组间,女性流动人口中,建立健康档案的状况差异有统计学意义,并且参保人群和非参保人群之间的建档情况差异也具有统计学意义。而在不同年龄、文化程度、单位性质的人群之间,其接受健康教育的差异具有统计学意义,参保人群和非参保人群之间的健康教育接受状况差异具有统计学意义。见表2。

表2 女性流动人口基本公共卫生服务利用情况的单因素分析 n(%)

2.3.2 女性流动人口基本公共卫生服务利用的Logistic回归分析选取是否建立健康档案以及是否接受健康教育为因变量,根据问卷中的问题“您是否在本地建立了健康档案”,回答“是,已经建立”表明已经建档,其余回答均以未建档处理;关于是否接受过健康教育,问卷中关于职业病防治、传染病防治、生殖健康与妇幼保健、慢性病防治、心理健康(含精神障碍防治)、突发公共事件自救以及其他这7个项目,只要接受过其中之一的教育,则定义为接受过健康教育。以年龄、文化程度、婚姻状况、单位性质、是否参加医疗保险、个人月收入、流动范围作为模型中的自变量。Logistic回归结果显示,建档率与女性的文化程度呈正比(高中OR=0.576,95%CI:0.425~0.781;大学及以上OR=0.653,95%CI:0.461~0.927);非在婚的女性流动人口的建档情况是在婚群体建档可能性的1.500倍(95%CI:1.081~2.081);无医保的女性流动人口比有医保群体建档的可能性高(OR=2.102,95%CI:1.399~3.157);个人月收入越高的群体建档率越高(OR=1.261,95%CI:1.064~1.494);市内跨县的建档率较高(OR=1.253,95%CI:1.012~1.533)。同时,文化程度越高,女性流动人口接受健康教育的情况越好(初中OR=1.884,95%CI:1.380~2.571;高中OR=3.158,95%CI:2.152~4.634;大学及以上OR=2.347,95%CI:1.524~3.614),与有医保的流动女性相比,无医保的人群接受健康教育的情况更好(OR=0.581,95%CI:0.386~0.874)。见表3。

表3 女性流动人口基本公共卫生服务利用情况的多因素分析

3 讨论与建议

本研究结果显示,2018年湖北省有39.7%的女性流动人口建立了健康档案,略高于总体建档率(37.1%),然而,与2020年流动人口实现标准化电子申请率为80%的目标还存在明显差距[3]。但相比四川省流动人口建档率情况要好,李烟然等[4]的研究表明,四川省只有24.8%的流动人口在流入地建立了居民健康档案,年龄、流动范围、单位性质以及是否打算长期居住是建立健康档案的影响因素。多因素分析结果显示,文化程度高、非在婚、无医保、收入高且市内跨县人群的建档率高,这可能是由于文化程度高的女性更能够深入了解并利用健康档案;与在婚女性相比,非在婚以及没有医保的女性生活并不稳定,因此,更注重自身的健康权益,对基本公共卫生服务会更加关注;而对于收入高的女性,她们会更加注重健康,建档率相对较高;市内跨县相对流动性更小,所处的社会文化环境变动小,更容易理解和支持社区工作人员而参与建档工作。此外,居民往往出于自我保护意识,不会轻易将个人信息外泄,因此对社区医务人员上门建档的配合度相对较低,女性流动人口的防备心理更强,这种情况更为突出,目前流动人口的健康档案不能在不同居住地之间合理移交也是建档率低的原因。

作为基本公共卫生服务的重要组成部分,健康教育贯穿于基本公共卫生服务的各个方面[5]。本次调查结果显示,有超过80%的女性流动人口接受过至少一种健康教育,与健康教育基本全覆盖的目标还有一定的距离,且对职业病防治类的健康知识获取情况较差,调查中发现,流动女性对生殖健康与妇幼保健更为关注,说明女性对这些方面知识有更多的需求。王丽等[6]调查显示,天津市流动人口接受过健康教育的比例为75.6%,年龄、性别、婚姻状况、流动时间、就业行业、单位性质是其影响因素,由此可以看出,湖北省女性流动人口相比天津市流动人口整体接受健康教育的情况要好。在接受健康教育的形式中,最传统的宣传栏宣传仍然是主要方式。在影响因素中发现,文化程度越高的流动女性接受健康教育的情况越好,这是因为文化程度较高的女性一般工作稳定,有较强的健康意识,更愿意通过健康教育来提高自身的健康素养;此外与有医保的女性相比,无医保的人群更缺乏经济上的安全感,因此,她们更愿意接受健康教育以预防疾病。

为加快我国基本公共卫生服务均等化的进程,目前仍然需要加大服务力度来提高中国女性流动人口基本公共卫生服务利用率[7-9]。为解决女性流动人口健康档案建档率低的问题,首先,要提高其知识和健康意识,加强对该人群的健康教育,同时加快推进电子健康档案的跨地区和跨系统的共享,加强流入地与户籍地之间的沟通与合作,并在避免资源浪费的同时,消除女性流动人口对建档等卫生服务的抵触[10-12];在健康教育方面,要重视流动女性接受健康教育服务的多样化,加强流动女性在健康方面的服务水平和资源配置,同时扩大健康教育服务的宣传,打破传统形式,充分利用微信、电视、网络等新兴传媒,传播基本公共卫生服务的价值和意义,提高她们的健康知识和健康意识[13]。

综上所述,湖北省女性流动人口基本公共卫生服务利用的总体水平不高,其中健康档案的建档率较低,仅有39.7%的女性建立了健康档案,健康教育的接受情况相对较好,84.1%的女性流动人口至少接受过一项健康教育。文化程度、婚姻状况、是否有医疗保险、个人月收入和流动范围均会对女性流动人口接受基本公共卫生服务产生重要影响。

——数字化测绘建档技术助力历史建筑保护