紧密型医联体运行成效及问题分析

——以山东省某三级医院为例

安蕾,杨晓,韩晔

随着我国人口老龄化的到来,慢性病患病率逐年升高,全面深化医疗服务供给领域改革,加快推进分级诊疗制度建设与完善,对我国医疗卫生事业的发展具有重要意义[1-2]。医联体是指以二级或三级医院为核心,联合一定区域内的基层医疗机构,通过区域内医疗资源优化整合,形成资源共享,上下联动,分工协作的管理模式[3-4]。医联体作为实现分级诊疗的重要抓手,一直被政府部门所关注。2017年4月26日,国务院办公室下发了《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(国办发〔2017〕32号),要求各地医疗机构和卫生计生包括相关部门按照文件要求贯彻执行[5]。为响应国家医改政策的要求,结合分级诊疗工作的实际情况,山东省某三级医院与济南市某二级医院、某社区医院建立了紧密型医联体,形成了完整的三级诊疗体系。现对其紧密型医联体运行前后职工医保患者的门诊、住院及转诊情况进行分析,总结目前实施过程中存在的问题并提出相关建议。

1 紧密型医联体运行现状

1.1 紧密型医联体运行方式

为了更好地推行医联体的发展,满足患者多层次的就医需求,2016年6月山东省某三级医院与济南市某二级医院、某社区医院成功构建紧密型医联体,初步构建起的“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式,打通了医联体内就诊通道,实现了优质医疗资源合理配置,提升了基层医疗机构的服务能力,减轻了患者的就医负担。

1.1.1 管理一体化医联体内三级医院从建立健全管理组织、制定管理制度、明确工作流程入手,派驻医院专家及骨干驻社区医疗机构工作,并定期派驻专家坐诊、查房、讲课,重点培训管理人员和业务骨干,带动学科建设,提高科学管理水平。医联体内各级医院委派专家和全科医师进村入户开展基层“百场巡诊”活动,使人民群众足不出户即可享受三级医院专家服务,增强群众分级诊疗意识,提升基层服务能力,切实取得“双赢”成果。同时,为充分调动医联体内医务人员积极性,制定门诊、会诊、康复治疗、手术、转诊等绩效奖励,推进医联体建设可持续发展。

1.1.2 信息资源共享医联体内各级医疗机构不断完善硬件设施,加大信息化建设,实现了电子图书馆、合理用药字体、OA办公系统、医学影像资料等的互联互通,整合了检验、病理、消毒供应等资源,实现各种资源的最大集约化。同时,借助“互联网+医疗健康”、家庭医生签约平台,助力健康大数据共享,促进便民惠民的医疗服务落地。

1.1.3 医保政策支持积极探索分级诊疗运行的管理模式,并得到了上级医保管理单位的大力支持,打破原有定点医院管理模式,医联体内门诊统筹成功申请到打包付费政策,将医联体内所有定点医院的统筹金统一拨付,由医联体内的中心医院根据各级医院的实际情况实行再次分配,年底结算时整体考核,在调剂金方面给予医联体优于单个定点医院调剂的力度,实行医联体整体管理模式,支持医联体运行。依托紧密型医联体内医保政策支持,2017和2018年社区医保统筹基金较2016年各分别增加了94万和117万;二级医院医保统筹基金较2016年各增加了54万、255万。

1.2 紧密型医联体运行效果评价

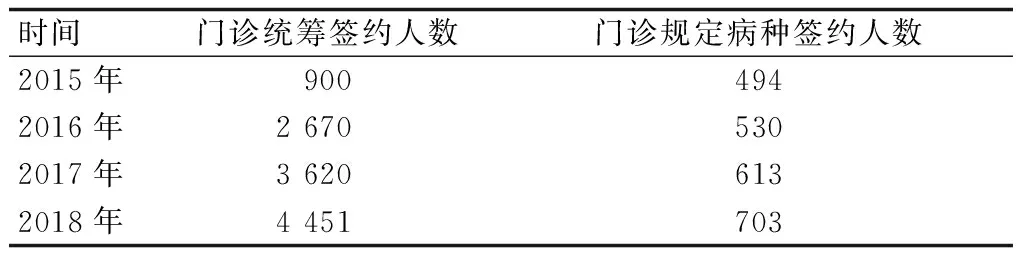

1.2.1 医保患者门诊情况紧密型医联体内社区医院,通过成立口腔科、完善急诊科、开展一级和二级手术以及无痛人流等一系列举措,2018年上半年门诊共接诊病人26 447人次,较2016年同期增长26%。同时,实施紧密型医联体后,社区医院医保定点签约人数呈现逐年增加的趋势,2018年社区门诊统筹及门诊规定病种签约人数分别为4 451人、703人,较2016年同比增长了66.70%、32.64%。见表1。

表1 2015—2018年社区门诊统筹及 门诊规定病种签约人数比较

1.2.2 职工医保患者的住院情况采用方差分析法对医联体内二级医院职工医保月平均住院人次及月次均住院费用进行统计分析,结果显示,2017和2018年上半年二级医院职工医保月平均住院人次分别为39.8和49.6,与2016年同期相比均有较大幅度的提高,差异有统计学意义(F=20.276,P<0.001),且经秩相关分析发现,2015-2018年月平均住院人次呈现上升趋势,差异有统计学意义(Spearman=0.861,P<0.001);2015-2018年医保月次均住院费用亦有上升的趋势,2018年上半年与2016年同期相比,月次均住院费用增加33.46%。见表2。

表2 职工医保2015—2018年月平均住院人次与月次均费用情况

1.2.3 职工医保患者的转诊情况采用方差分析法对医联体内三级医院转诊情况进行统计分析,结果显示,与2017年比较,2018年三级医院住院病人向下转诊到医联体内二级医院的病人明显增加,差异有统计学意义(F=33.3,P<0.05)。见表3。

表3 医院住院病人2017-2018年下转诊到医联体内二级医院人次

2 紧密型医联体运行中存在的问题

虽然紧密医联体取得了一定成效,但目前医联体运行过程中还存在诸多问题,主要是由于医疗资源缺乏、百姓长期以来的就医习惯、地方政策等因素的限制,使医联体的惠民效果还未完全达到预期和最大化。

2.1 基层医疗机构医疗服务能力不足

2.1.1 人力资源匮乏,人才梯队不合理目前,基层医疗机构人才缺乏问题仍是医联体推进过程中的巨大问题。目前,本文所研究的医联体社区内专家及管理人员主要来源于上级医疗机构,人才资源稀缺,高职称、高学历医护人员比例较少,医师学历以本科及以下为主,硕士及以上人员仅占0.61%,初中级医师人员最多,副高及以上医务人员仅占4.85%,与2015年南京全市医疗机构人才梯队分析结果一致[6],2015年南京全市557家一级及以下医疗机构中,副主任及以上高级医师平均只有1.58人,而硕士学位以上的医师在二级及以下医疗机构中仅有7.99%,其余92.01%均在三级医院。人力资源稀缺,导致学科建设不健全,缺乏核心医疗技术,造成患者对基层医疗机构不信任,无法真正满足患者基层首诊的要求。

2.1.2 医疗设备不足,药品配备不全基层医疗机构基础设备设施陈旧,医疗设备严重不足,空间资源受限,都会导致医疗服务能力过于薄弱,无法吸引患者基层就诊。同时,基层医疗机构存在药品不全的问题,一些常见医保甲乙类药品均无法供应,导致众多病情虽较轻却因为药品限制的患者,即使有基层就诊理念,却也只能选择大医院就诊取药。

2.2 公众就医习惯及医联体知晓率低

长期以来公众的就医理念与就医习惯导致患病后首选大医院就医,对基层医疗机构的信任度普遍较低。同时,患者对医联体分级诊疗知晓率低,2017年娄鹏宇等[7]对山东3地市1 350户城乡居民调查显示,仅39.24%知晓分级诊疗制度,且不选择基层就诊68.11%的原因在于对基层医疗机构不信任。其他城市,例如广州社区居民对分级诊疗模式知晓率为32.10%[8];温美林等[9]对扬州市双向转诊研究发现,患者对社区首诊的认知率为15.8%,对双向转诊的认知率为20.6%。因此,我国公众对医联体分级诊疗知晓率不高,对基层医疗机构不信任,导致患者就医选择时,不会选择基层医疗机构首诊,严重限制“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗模式的推进。

2.3 医保政策对分级诊疗的调节引导有限

2.3.1 医保报销比例倾斜优惠力度不够现行的医保起付标准及报销比例,只是按照定点医疗机构的不同等级而确定,对是否医联体内有序分级诊疗的支持和优惠力度太小。各级医疗机构就诊费用的报销比例差别不大(如济南市职工医保二级医院和社区医院报销比例与三级医院相比仅提高5%)。因此,虽然医保政策对患者的合理分流起到了一定的支持作用,但优惠力度不够,而繁琐的逐级诊疗过程反而让患者产生增加负担的感觉,造成无论大病小病都愿意往大医院跑,不利于分级诊疗和双向转诊。

2.3.2 医保用药管理制度不一致医联体内基层医疗机构药品目录少,用药保障不到位。现行的医保政策是在基层医疗机构实施基本药物目录,而在二级、三级医院实行的是医疗保险药物目录,所以基层医疗机构药品的类别和品种明显少于上级医院,许多药品在基层医疗机构无法应用。造成上级医院专家下社区、但药品跟不上去,导致坐诊后因“无药”或无法用药问题使得部分患者只能选择重返上级医院就诊开药;部分“双向转诊”已转到社区的患者因为药物无法与上级医院衔接而不得不返回大医院开药[10];原本就近选择在基层首诊的病人因为药物受限问题,部分病人会逐渐选择直接去大医院首诊。

3 思考与建议

3.1 推进医疗资源下沉,提高基层机构医疗服务能力

目前,我国医疗资源仍存在分布不均的问题,导致基层医疗机构服务能力较弱,尚不能真正实现分级诊疗[11]。而医联体内核心医院能否积极推进优质医疗资源下沉,是决定基层医疗机构服务能力及构建分级诊疗服务体系的核心因素[12],因此需继续推进医疗资源下沉,提高基层医疗机构服务能力,推动分级诊疗制度真正落地实施。首先,要加大对基层医疗机构基础设施的投入,完善设施设备和药品目录库,从硬件方面(包括环境、设施设备、药品、耗材、服务态度等)保障患者基层首诊,方便患者就医流程,提高患者就医满意度,为患者的就诊做好支持保障工作;其次,需加强基层医疗人才梯队的建设,通过业务培训、对外交流、技能竞赛等形式,提高医护人员的业务水平和服务能力;同时,创新基层医疗机构人才引进及优惠政策,引进高水平人才带动和健全学科发展,在薪资水平、职称晋升等方面给予政策倾斜,激发活力,调动积极性。

3.2 加强医联体宣传力度,引导患者就医

医务人员对加大宣传和普及力度,改变公众传统的就医观念与就医习惯,可通过设立专项宣传经费的方式,通过拍摄宣传片、微信推送、开展宣传周(月)等多种方式开展宣传活动,让医联体覆盖范围内的公众了解医联体相关信息,提高患者知晓率,增加其对医联体机构的信任,从而引导公众有序、合理地就医。

3.3 完善医保政策支持和制度保障

打破级别限制,医联体内实行目录统一配置参与医联体的单位,按就高级别管理,统一实行最高级别医院的三大目录,保证患者在医联体内的诊疗连续性,各医疗项目的使用及受限标准由医联体内的中心医院决定,统一调配,设立合理的使用率,在不耽误患者病情的情况下,合理分配医疗资源,实现分级诊疗的顺利过渡。同时,可要求基础用药达到合理比例,保证基础医疗,更加灵活机动地实现分级诊疗。如郑英等[13]分析的我国7个地区分级诊疗相关政策文件与资料发现,上海市允许社区卫生服务中心在国家基本药物目录和本市增补目录外,可选择配备不超过30种药品;对于转诊到社区的慢性病患者,可由第三方配送,延用上级医院长期用药医嘱,如杭州市社区卫生机构逐步增配高血压、糖尿病等66种常用慢性病药品。这一系列医保政策的支持,都对患者分级诊疗起到了很好的支持引导作用。

《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》(国发〔2012〕11号)[14]文件中已指出,要改革完善医保支付制度,加大医保支付方式改革力度,建立医保对统筹区域内医疗费用增长的制约机制,制定医保基金支出总体控制目标并分解到定点医疗机构。许多研究也指出,医保基金实行混合管理,在医联体整体范围内,按整体管理、统一核算、统一拨付模式,根据各医联体的构成特点调配需求,能使医保基金使用更加充分,医联体内分配更加合理[15-16]。

3.4 加快信息化建设,实现信息互联互通

信息化技术是实现分级诊疗的重要条件。不断推进信息化建设,以电子病历和电子健康档案为纽带,将医联体内诊疗服务联通起来,建立起远程会诊、远程心电检查、影像分析、医保支付等的区域资源共享模式[17-18]。同时,以紧密型医联体为依托,搭建以家庭医生签约平台为基础、以医联体分级诊疗平台为支撑的互联网医院,实现互联网+医疗健康、互联网+家医签约等功能,形成从基层到医院、从家庭到医院的新型医疗健康闭环。并鼓励探索、创新,将互联网医院建设与国家健康扶贫战略相结合,努力为偏远落后地区百姓提供更为便捷、高效、优质的医疗卫生服务。实现医保线上支付报销功能,使互联网医院能真正地为民所用,方便于民。