生态学视角下的人才培养模式之管见

陈瑾 陆明昕

摘 要:本文在阐述生态学和人才培养模式概念内涵的基础上,提出了人才培养模式的生态学观点和研究原则。

关键词:生态学;生态学视角;人才培养模式

1 生态学视角与人才培养模式概述

1.1 生态学相关概述

生态学,最初是由德国生物学家E.赫克尔(E.Haeckel)于1868年提出,是一门“研究有机体或有机群体与其周围环境的全部关系”的科学。生态学研究生命系统与环境系统之间相互作用的规律和机理,主张任何事物都不是与别的事物毫无关联的支离破碎的个体,而是更加复杂和广阔生态系统中的有机组成部分。生态学的研究对象主要包括生态主体、生态环境和生态系统。[1]生命与特定环境构成特定的生态系统,在生态系统中生态主体与环境之间,通过物质流和能量流的动态流动,从而调节生态系统的平衡状态。

1.2 人才培养模式概述

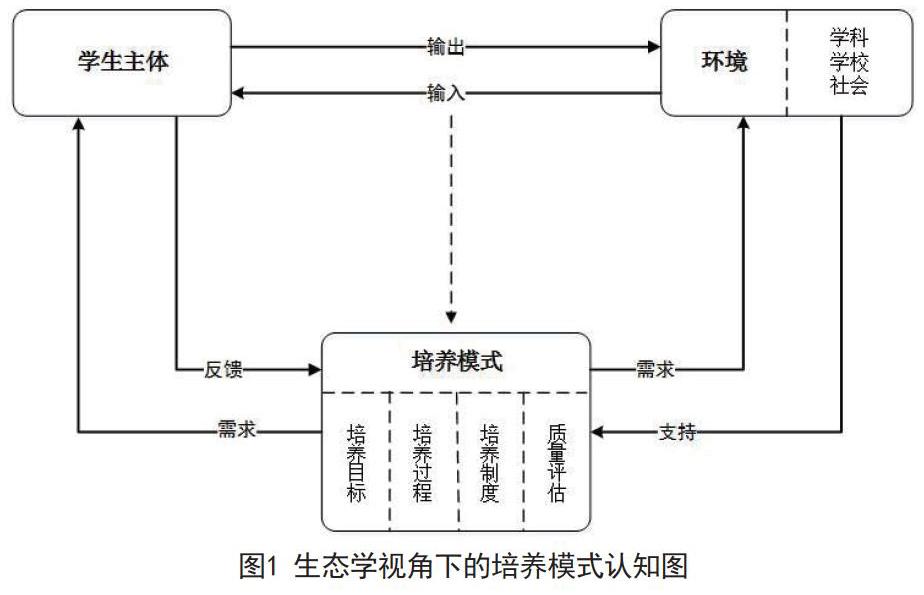

培养模式是为了解决人才培养中“培养什么样的人”、“如何培养”、“用什么培养”的问题。具体是由培养目标、培养过程、培养制度、质量评估四个部分组成[2]。

培养目标是对培养什么类型的人才这一问题进行了说明,一般包括人才根本特征、培养方向、培养规格、业务培养要求等内容。培养过程是指根据人才培养制度的规定,运用教材、实验实践手段,从事教学活动的整个过程。主要包括专业设置、课程体系、培养途径和培养方案等。培养制度是人才培养模式的关键,是指有关人才培养的重要规定、程序及其实施体系,是人才培养得以按规定实施的重要保障与基本前提。质量评估是依据一定的标准和规则对培养目标、培养过程和培养制度等进行监控,并及时对前几种因素进行反馈、调节与优化,以促进培养人才的质量和效益。[3]

2 生态观:研究人才培养模式的新思维

生态学追求的基本目标是生命的和谐发展。生命总是处于一定的环境之中,生命的发展需要环境的支持和对环境的适应。生态学的立场就是基于生命本身,探索影响生命发展的特定环境因子及其相互关系,以追求生命最终的和谐发展。生态学是一种新的世界观,从生命主体与环境的相互作用去认识世界和解释世界。[4]人才培养模式是研究如何培养人的问题,它始终围绕着“人”的发展开展研究。培养目标是人才培养模式中最为核心的要素,人才培养目标的制定就是通过对社会需求和学校教育资源的分析用以回答“培养什么样的人”的问题。从这一维度看,生态学与人才培养模式的核心立场是一致的,基于生命的立场,来探索生命与环境互动中的发展问题[5]。

基于生态学的视角看人才培养模式,即将人才培养看作是一个围绕学生而形成的生态系统。在这个生态系统里,学生主体与外界环境相互作用,外界环境通过培养模式对学生进行各种知识、技能、价值规范等物质流和能量流的输入,学生主体通过对于環境作用的反馈,向环境输出培养模式中所包涵的人才、观念等物质流与能量流。换言之,培养模式在人才培养生态系统中可视作学生主体与环境进行互动的中间环节。人才培养生态系统的平衡与否同学生和环境之间的输入与输出的匹配性相关,若输入与输出不匹配,那么该人才培养生态系统就会呈现失衡状态[5]。培养模式作为主体与环境之间相互作用的流通环节,若处于一个失衡的培养生态系统中,必然需要通过进行调整以促进该生态系统的再平衡。培养模式的调整就是以主体与环境间的平衡为目的,所以在生态学视角下,培养模式不是固定不变的,它是学生主体与外界环境之间动态的调节机制,如下图1所示。

由图1所示,研究某类人才的人才培养模式合不合理,可以从培养目标、培养过程、培养制度、质量评估等四个重要方面去分析。例如制定的人才培养目标是否符合学生的学习程度和学习需求,学校是否能提供给学生实现这一培养目标的各种条件,该培养目标是否符合社会期待(这种社会期待可以从就业的角度也可以从人的可持续发展角度来评判)。一个学校的人才培养模式或者某一类人才的培养模式绝不是固定不变的,应该与时俱进,建立人才培养模式的问题问效机制,学生和其所处的学习环境都能得到关注,并在人才培养方案上得到及时修正。

3 孕于生态学的人才培养模式的研究原则

3.1 有机性和内在关联原则

生态就是生命的自然状态,生命的基本特性就是有机性。在这一原则指导下,要清醒地认识和把握影响人才培养质量的有机组成要素,即要找出影响生态系统健康的内部、外部影响因素。在分析的过程中,我们可以采用已有的人才培养模式理论提出的影响培养的构成要素来分别考虑,诸如培养目标、培养过程、培养成果等来分别分析人才培养情况。

3.2 整体性原则

“生态智慧以生态的整体性为价值的本位,追求生态系统的整体合理性”。也就是说生态学理论指导我们各种生态系统均追求整体合理性,而不以个体合理性为价值根基。据此观点,我们在观察和分析一个生态系统时,更加倾向于关注整体的状况,从整体的高度和角度把握改善生态环境的方向和涉及的方面。不能单看一所学校,也不能单考虑学生个体[5]。

3.3 共生互动与自我生长原则

生态哲学主张,任何整体都是各个部分和要素构成的,而且各个部分或要素都是有机相连、共生互动和自我生长的。学生的自我生长是人才培养质量最终呈现个体差异性的重要因素,所以我们在研究人才培养这一问题是一定要清楚人才培养对象的发展现状,关注培养对象的需求和成长规律。

参考文献

[1]龙梦晴,张楚廷.我国大学人才成长的生态学研究[J].高等教育研究,2015(2):55-55.

[2]刘献君,吴洪富.人才培养模式改革的内涵、制约与出路[J].中国高等教育,2009(12):10-13.

[3]王伟廉.人才培养模式:教育质量的首要问题[J].中国高等教育,2009(8):24-26.

[4]范国睿.教育生态学[M].北京:人民教育出版社,2000.

[5]陈瑾.理工科院校高等教育学硕士研究生培养模式探究——基于生态学视角[D].南京理工大学,2017.

作者简介

陈瑾(1992-),女,江西九江人,教育学硕士研究生,武警士官学校助教,研究方向:教育管理。