小麦新品种太412丰产性、稳产性、适应性分析

任永康,牛瑜琦,逯成芳,崔 磊,郭 庆,唐朝晖

(山西农业大学农学院/作物遗传与分子改良山西省重点实验室,太原 030031)

小麦的持续发展为保障国内粮食安全做出了重要贡献,小麦新品种的大面积推广也为推动生产发展发挥了重要作用[1]。小麦新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及综合农艺性状等通过小麦区域试验的鉴定,为小麦新品种的审定提供了依据[2,3]。

太412是山西农业大学农学院(原山西省农业科学院作物科学研究所)选育的冬小麦新品种,2000年山西农业大学农学院(原山西省农业科学院作物科学研究所)利用自育的高产型小麦新品系96-248为母本,引进的优良小麦新品系冀94-5473为父本进行杂交,经系统选育而成。2015—2017年参加山西省中部晚熟冬麦区水地组区域试验,2016—2017年参加山西省中部晚熟冬麦区水地组生产试验,2017年12月通过山西省农作物品种审定委员会审定(编号:晋审麦20170010)。为了更好地了解其特征特性,加快新品种的示范推广,实现其利用价值,本研究利用山西省中部晚熟冬麦区水地组区域试验和生产试验数据,对太412的丰产性、稳产性和适应性进行分析,结果表明太412在山西中部晚熟冬麦区具有良好的丰产性、稳产性和适应性,明确了其增产增收的潜力,为其大面积推广奠定理论基础,加快了新品种的推广步伐。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验地点

参试品种(系)为2015—2016年山西省中部晚熟冬麦区水地组区域试验参试品种(系)13个:太412、轮选638、圣麦101、太315、晋太146、航麦513、长麦6789、太5293、长9499、长麦3897、京麦10、汾4556、中麦175(ck);2016—2017年山西省中部晚熟冬麦区水地组区域试验参试品种(系)11个:晋农1101、晋太146、轮选638、太412、晋太1508、长5638、太315、长麦5245、LG 10、太413、中麦175(ck);2016—2017年山西省中部晚熟冬麦区水地组生产试验参试品种(系)6个:圣麦101、晋太146、太412、长麦6789、太315、中麦175(ck)。

数据资料来源于2015—2016年、2016—2017年山西省中部晚熟冬麦区水地组区域试验总结和2016—2017年山西省中部晚熟冬麦区水地组生产试验总结。

2015—2016年区域试验地点:晋中市介休市、太原市小店区、长治市黎城县、吕梁市文水县、晋城市泽州县、长治市屯留县。

2016—2017年区域试验地点:晋中市介休市、太原市小店区、长治市黎城县、吕梁市文水县、晋城市泽州县、晋中市榆次区。

2016—2017年生产试验地点:晋中市介休市、太原市小店区、长治市黎城县、吕梁市文水县、晋城市泽州县、晋中市榆次区。

1.2 试验方法和数据处理

小麦区域试验及生产试验按照山西省冬小麦区域试验实施方案,试验地地势平坦、前茬一致,土壤肥力均匀且具有代表性的地块且土壤肥力水平为产量300 kg·(667 m2)-1以上。播期按当地生产实际确定,全生育期做好田间管理。及时施肥、排灌,治虫、中耕除草,但不对病害进行药剂防治,不使用各种植物生长调节剂。试验区内各项管理措施一致,播期、密度、施肥量与方法等均相同。同一重复内的同一管理措施在同1 d内完成。田间管理接近当地大田生产。

区域试验采用随机区组排列,3次重复,小区面积12 m2,全区收获。生产试验参试品种随机区组排列,2次重复,小区面积不小于150 m2,全区收获。667 m2基本苗要求:中部晚熟冬麦区水地组为25万~30万。严格按照《山西省小麦品种区域试验记载标准》进行,记载统一使用《山西省小麦品种区域试验报告》。2015—2017年在山西省农业科学院植物保护研究所进行抗病鉴定[4],2016—2017年在农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)进行品质检测[5]。

1.3 数据分析

分析方法采用与区域试验对照品种相比较的方法进行。运用Microsoft Excel软件和SPSS软件进行数据分析[6]。丰产性采用区域试验与所用对照比较的方法进行[7,8],利用SPSS软件分别对2年试验结果进行1年多点品种区域试验统计分析[9],用Duncan法对各品种及对照品种的平均值进行多重比较显著性测验[10]。

2 结果与分析

2.1 区试试验方差分析结果

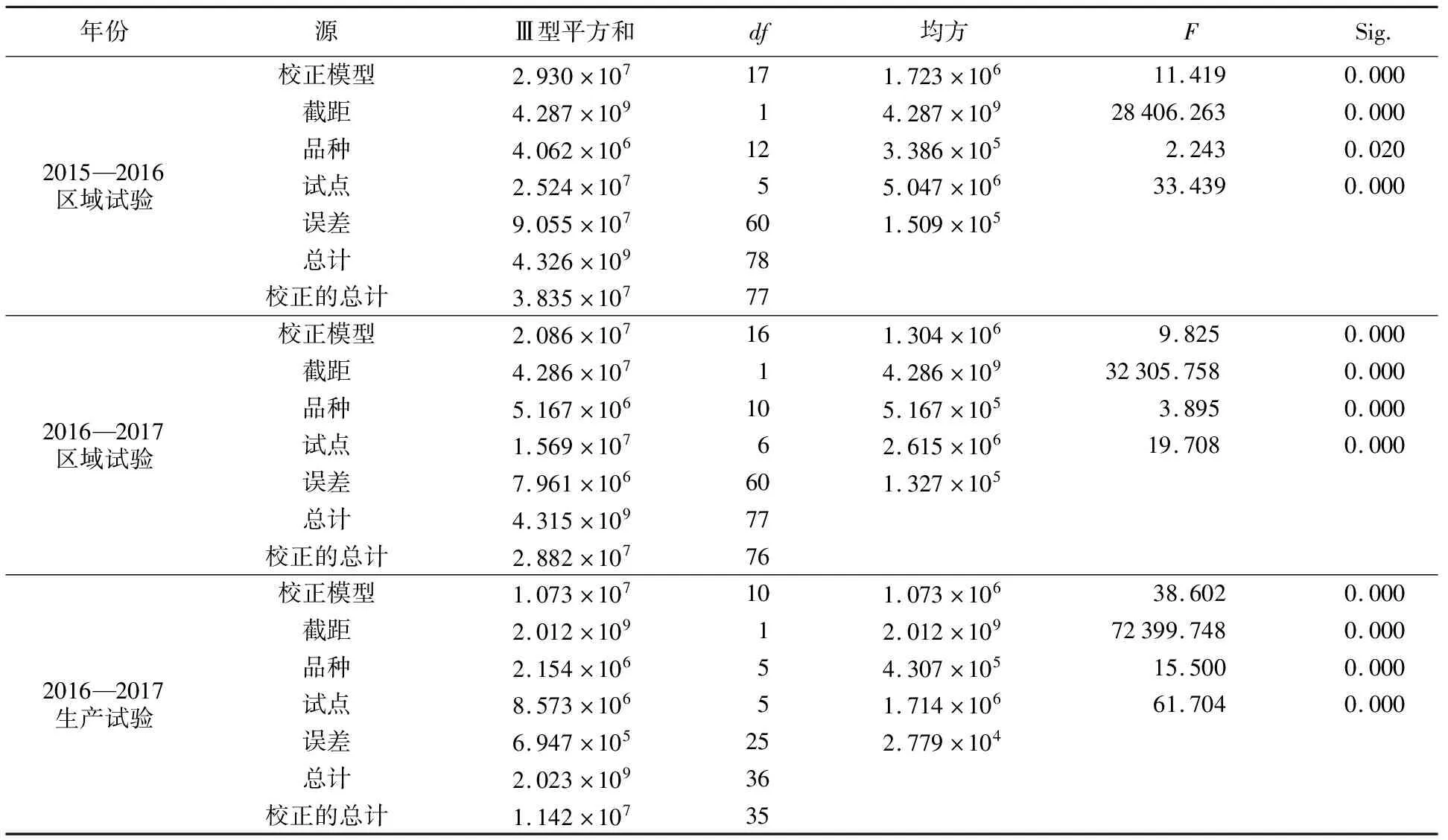

从表1得知,2年试验的品种间存在显著(p=0.02)和极显著(p<0.01)差异,表明可利用该试验数据进行品种稳产性和丰产性分析。

表1 品种试验方差分析结果

2.2 不同年度、不同地点对太412丰产、稳产性及适应性分析

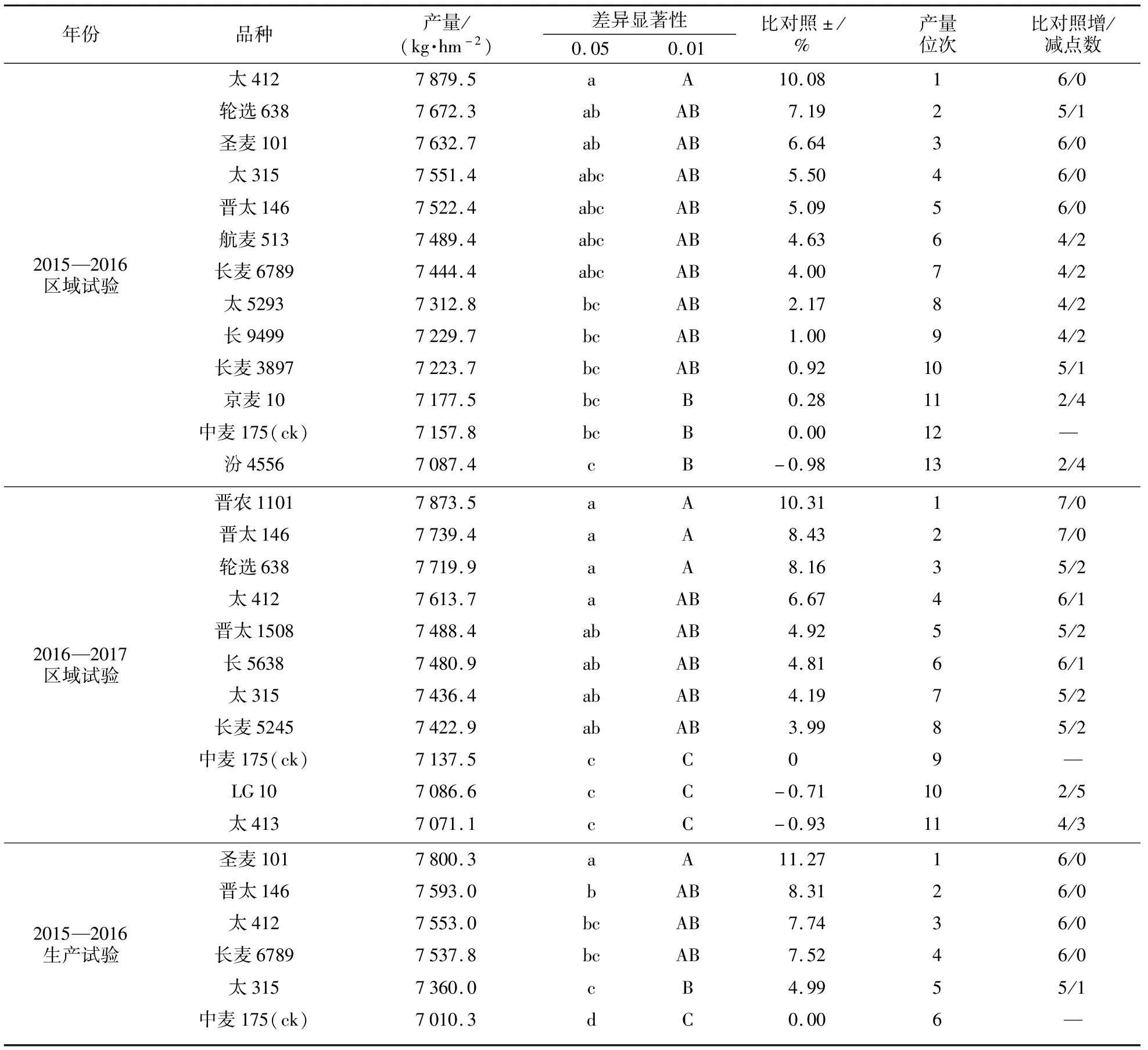

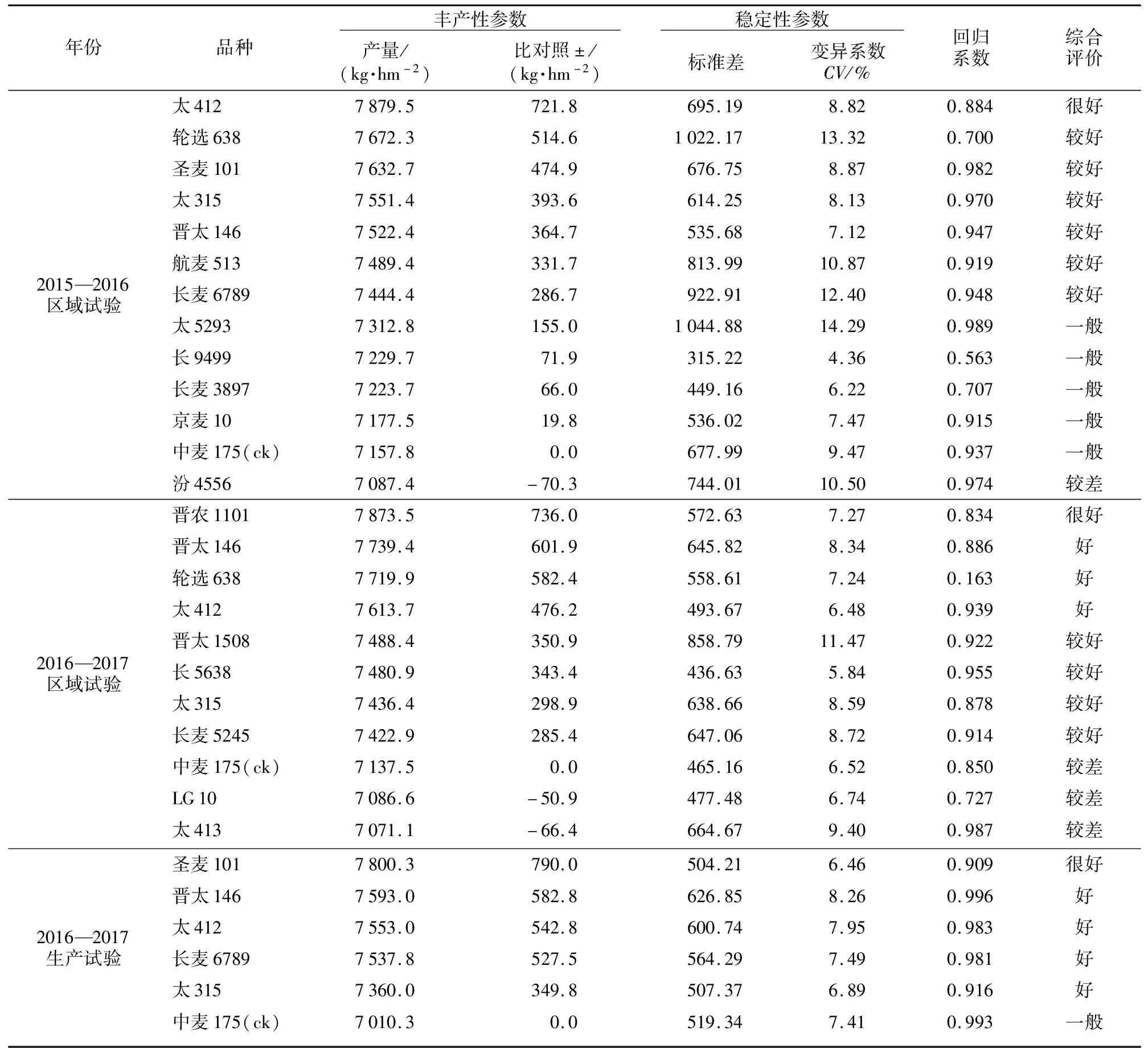

多重比较结果(表2)表明,2015—2016年度区试,太412在各试点平均产量为7 879.5 kg·hm-2,在13个供试品种中排名第1,较对照中麦175增产10.08%,差异达极显著不平,6个试点全部增产,增产点率100%;2016—2017年度区试,太412在各试点平均产量为7 613.7 kg·hm-2,在11个试验品种中排名第4,比对照增产6.67%,在6个试点中较对照5点增产,增产点率83.3%;2016—2017年度生产试验,太412在各试点平均产量为7 553.0 kg·hm-2,在6个试验品种中排名第3,比对照增产7.74%,6个试点全部增产,增产点率100%。太412产量在2个年度的区试和生产试验分别比对照增产721.8、476.2 kg·hm-2和542.8 kg·hm-2,具有有良好的丰产性;根据变异系数和回归系数[11]可知,太412对各个试点均有较好的适应性和稳定性(表3)。

表2 参试品种产量分析表

表3 2015—2017品种丰产性及其稳定性分析

2.3 太412品质指标

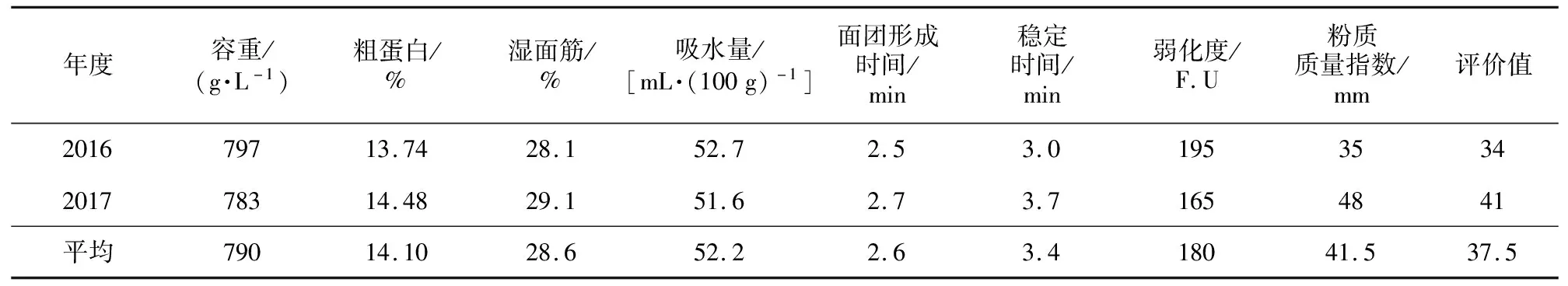

2016、2017年区试样品品质分析结果为:容重783~797 g·L-1,粗蛋白13.74%~14.48%,湿面筋28.1%~29.1%,吸水量51.6~52.7 mL·(100 g)-1,面团形成时间2.5~2.7 min,稳定时间3.0~3.7 min,弱化度165~195 F.U,粉质质量指数35~48 mm,评价值为34~41(表4)。品质分析结果表明,太412达到国家中筋小麦标准。

表4 太412品质检测结果

2.4 太412抗性特征

2015—2016年度山西省农业科学院植物保护研究所人工接菌鉴定:中感条锈病;中感叶锈病;轻感白粉病。

2016—2017年度山西省农业科学院植物保护研究所人工接菌鉴定:中感条锈病;中感叶锈病;中感白粉病。

2.5 太412特征特性及栽培要点

太412为强冬性品种,成熟期比对照晚熟1 d。株高90 cm左右,幼苗半匍匐,苗壮叶宽,分蘖力较强,抗倒春寒能力强。株型半紧凑,抗倒性中。茎叶无蜡质,茎秆弹性好,穗层整齐,熟相好。穗型长方型,长芒,白壳,护颖卵形,颖肩方肩,颖嘴中弯,白粒,籽粒椭圆型。产量三要素为:穗数630万穗·hm-2,穗粒数36粒,千粒重42 g。

该品种适宜山西省中部晚熟冬麦区水地、肥旱种植。适宜播种期9月25日—10月5日;高水肥地适宜播种量为15~18 kg·hm-2,中等肥力地块适宜播种量为18~22 kg·hm-2。优化投肥结构,重施底肥、施好追肥。科学灌溉,及时防治病虫草害。浇好越冬水、起身水、孕穗水和灌浆水,在丰水年注意群体过大,防止倒伏。做好病虫害防治。适时收获。

3 结论与讨论

太412采用系谱法进行选育[12]。在F2、F3代进行株高、早熟性、抗病性、籽粒颜色等质量性状的选择;F4~F7对株型、抗热性、产量潜力、籽粒品质性状好等数量性状进行选择[13],确定综合性状好的株系类型,高代品系稳定出圃选育而成。

审定品种的重要手段就是在同一生态区的不同地点考查新品种的丰产性、稳定性和适应性[14-16]。山西省中部晚熟冬麦区2年3组18点次的试验结果以及丰产性稳产性分析结果表明,太412在所有试点上均比对照品种显著增产,最高产量达7 879.5 kg·hm-2,高产潜力大,适应性广,稳产性好,且它的丰产性不随地点、时间变化而改变,这有利于小麦高产栽培技术的应用。

综合分析评价表明,太412是一个综合性状好、丰产性、稳产性和适应性较强的中筋小麦品种,适宜山西省中部晚熟冬麦区水地及肥旱地种植。