TOD 效应的实现*

——我国城市轨道车站地区的发展现状和价值提升

庄宇 吴景炜

1 同济大学建筑与城市规划学院

2 上海同济城市规划设计研究院有限公司

1 轨道TOD的价值所在

地铁和轻轨,作为城市轨道交通的主要形式,在我国的许多城市已经成为日常出行的重要组成。截至2019年底,中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路共计6 730.27km[1],累计投运车站总计3 982座(354座换乘站不重复计算)[2],在建设城市轨道线网和车站方面取得了巨大成就。然而,城市轨道交通的车站地区是否真正实现了TOD的目标呢?

城市中心区的TOD效应至少具有四大特征:1)步程范围内集聚高密度复合功能区(大量就业岗位);2)便捷的公共交通转换;3)舒适且避免车行干扰的公共步行系统;4)富有特色活力的公共空间。同样,在非市中心的社区型TOD,也需要将车站与社区公共活动中心紧密联系,并形成中心发散的步道系统和公交换乘覆盖社区。

近些年,地铁和轻轨车站已经成为城市更新和发展的龙头,不仅改变了人们对区位优劣和距离远近的观念,也作为承载日常出行的重要交通方式深刻地作用于城市生长和更新。我国的土地资源紧缺,需要秉持“紧凑、高效、集约”的城市发展战略,城市轨道交通对日常性通勤出行的高强度支撑有效践行了这一原则,但更为关键的是如何形成TOD效用。

TOD的实践先于概念的提出,日本、欧洲和北美都有着本土化的实践案例,普遍的认识是城市发展需要基于公共交通“T”,其中尤以城市轨道交通站点(地铁和轻轨)为重。这类城市基础设施的介入如同动脉血流对身体的作用,显著地改变了城市地区的兴衰,所以TOD的第一步就是构建合理的“T”,奠定“以流定形”——以城市流动作为其生长逻辑的基础。

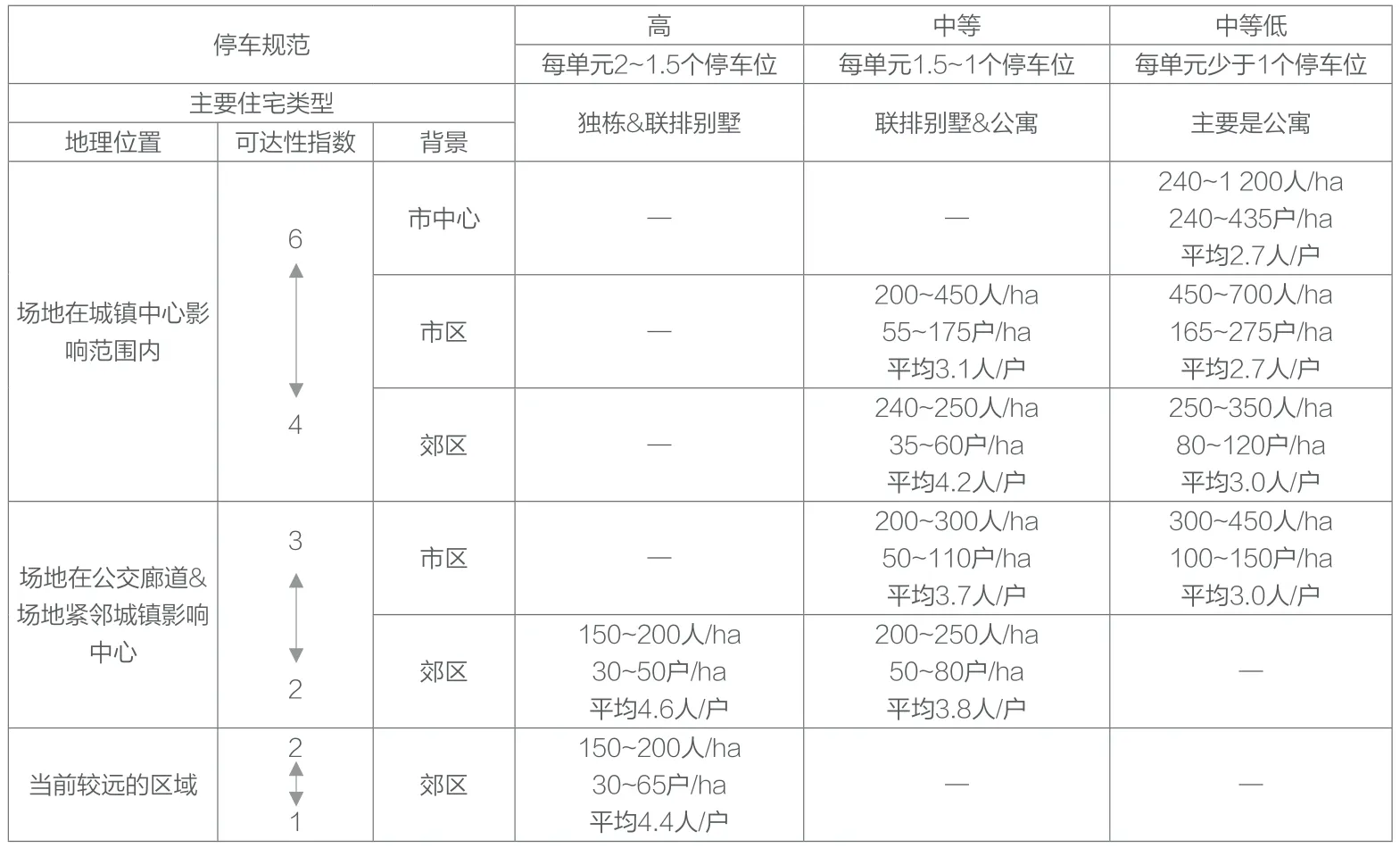

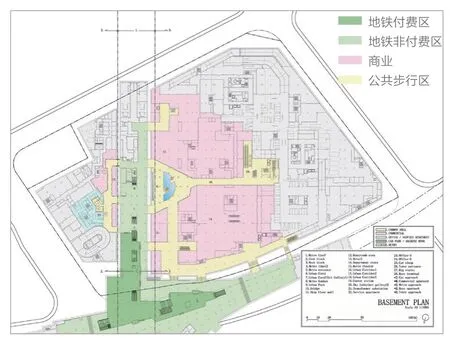

TOD中的“D”,不能简单地等同于开发活动,它一定是与轨道交通的使用者及其行为密不可分的,是复合的城市行为和空间集聚。如果轨道通勤者超过50%,车站周边可以提供步行辐射的多元空间产品(如办公、教育、商业、医疗、教育),其开发强度和密度应该较一般地区有大幅度提升,在亚洲的高密度城市(如东京、香港),这种变化特别显著。同样,地铁的相当部分使用人群是年青人,车站周边需要开发与地铁客群匹配的市场项目,为了鼓励“轨道优先”的出行方式,规划形成的公共政策也需要干预轨道站区的停车指标,如不宜出现为驾车人群所打造的“地铁豪宅”等一系列浪费公共交通资源的开发行为。表1为英国伦敦对不同公交可达指数区域所制定的精细化停车标准[3],可作参考借鉴。

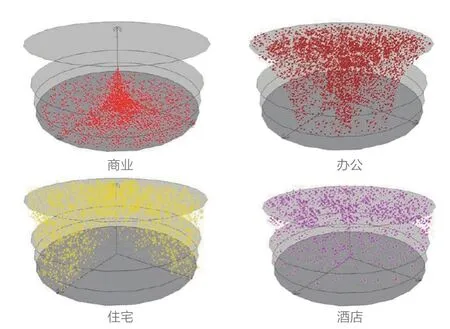

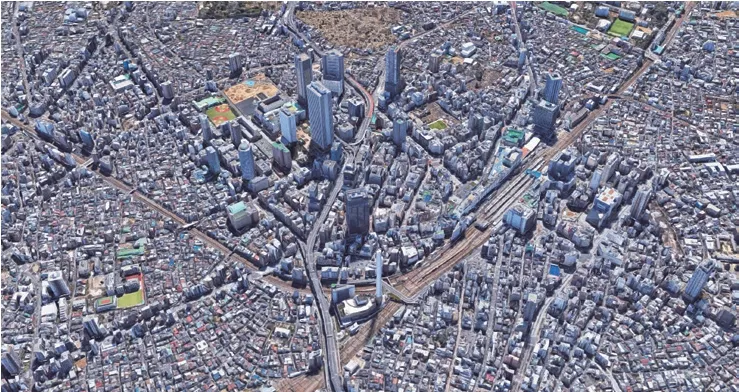

TOD给城市带来的价值往往与城市的发展目标和战略密切联系,紧凑、高效、集约的城市需要鼓励公共交通等与步行紧密结合的出行方式,在有限的土地上产出合理而高效的空间。如图1所示,不同业态对轨道车站的辐射距离和空间布局所产生的价值敏感区有很大差异,TOD的绩效也需要充分考虑这种差异的分布特点。东京的新宿、涩谷、池袋三个副中心,由于70%以上通勤者乘坐轨道交通,车站地区的容积率是一般地区的5倍以上(图2~4);香港的铜锣湾、中环、金钟、香港站地区,也是商业、办公、酒店等就业和消费密集区,凸显了以车站为核心的人流集聚价值(图5,6)。

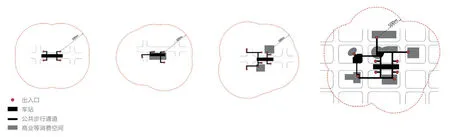

1 轨道车站的四类功能空间分布特征

2 东京副中心新宿的城市形态

3 东京副中心涩谷的城市形态

4 东京副中心池袋的城市形态

研究表明,新宿地区的商业功能集聚,地铁站500m商圈的年度营业总额为东京都最高,2013年店铺日平均租金为每平米250日元(人民币16.5元),其中底层日租金达到380日元(人民币25元);地铁站衍生的地下步行网络为刚性出行者(通勤)带来便利,促进了办公出租,三井大厦、NS大厦等高层的办公出租率均维持在92%左右,日租金约为每平米240日元(人民币16元)1。

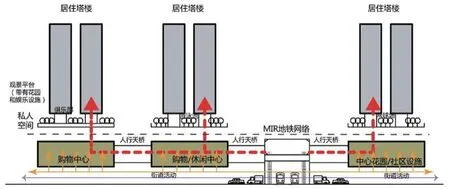

同样,在城市周边的居住社区也是如此。在香港的屯门地区,由于远离市区曾经比较落后,引入城市轨道轻铁线、西铁线后,成为了典型的新市镇,轨道车站串接了公交枢纽及其上盖的商业中心和住宅区,独立的步行系统跨越环渡路、乡事会路等交通干线,连接了公园、市场、教堂等公共服务设施和大片住区,TOD使得屯门车站地区成为充满活力和文化气息的市民生活核心(图7)。

在新加坡的榜鹅Punggol社区,地铁车站直通社区公共中心——医疗设施、公共花园、娱乐场所、健身房、零售餐饮和学习空间的组合体,TOD辐射下的居住单位(祖屋)深受市民的欢迎,尽管组屋的价格更高,但榜鹅社区的申购率是距离地铁站较远的义顺地区的2~7倍[4],显示了TOD的价值所在(图8)。

表1 伦敦地区的公交可达与停车配置

5 香港铜锣湾的轨道车站与城市形态

6 香港中环的轨道车站与城市形态

7 香港屯门的轨道车站地区

8 新加坡榜鹅轻轨站边的社区中心

9 上海绿地缤纷城车站综合体鸟瞰

10 上海绿地缤纷城车站综合体地下层平面

11 新加坡Kampung Admiralty 社区综合体

无论是市中心还是周边居民社区,TOD效应不仅体现在车站相邻地的综合开发,更需要辐射整个地区,深入市民和就业者的日常生活,这才是TOD最大化的价值和意义。

2 我国轨道TOD的现状

我国的城市轨道建设虽然获得令人瞩目的成就,但TOD的发展还处在起步阶段。城市形态和开发强度的分布可以直观地反映不同出行方式分担率下的发展状况。当前由于轨道网络形成周期、车站布局密度等原因,市民乘坐轨道交通出行的占比还有提升空间,以上海为例,轨道交通出行分担率尚在40%以下[4],小汽车出行仍有较大占比,要达到东京和香港70%以上的水平,城市协同轨道开展TOD的建设还是个持续、长远的目标。

实现TOD的目标不仅要求城市布局紧凑,更需要车站节点区在人流接驳、公交换乘、功能协同、强度匹配等方面形成“从人员流动到活动集聚”的对接。然而,由于城市轨道交通的快速建设要求,车站的建设机构和运维机构常常是独立的,与城市的衔接仅仅停留在初步水准,尤其呈现了几方面的特点:

(1)车站与城市在用地和功能上的分割

轨道车站绝大部分都是在独立的交通设施用地红线内规划建设,尽可能与相邻地块/街坊开发项目形成切割,成为可以独立建设、快速成型、独立管理的单元,以达到在短时间内建成地铁线路和车站的首要目标。这使得多数车站地区的建设项目即便在城市中心和社区中心,也难以像上海绿地缤纷城那样,通过土地集约利用一体化建设形成作为区域中心的车站综合体(图9,10),或是如同新加坡邻接车站的Kampung Admiralty综合体,成为混合商业广场、医疗中心、老人公寓和社区公园等公共服务设施的社区中心(图11)。

(2)车站衍生的连续步行辐射范围有限

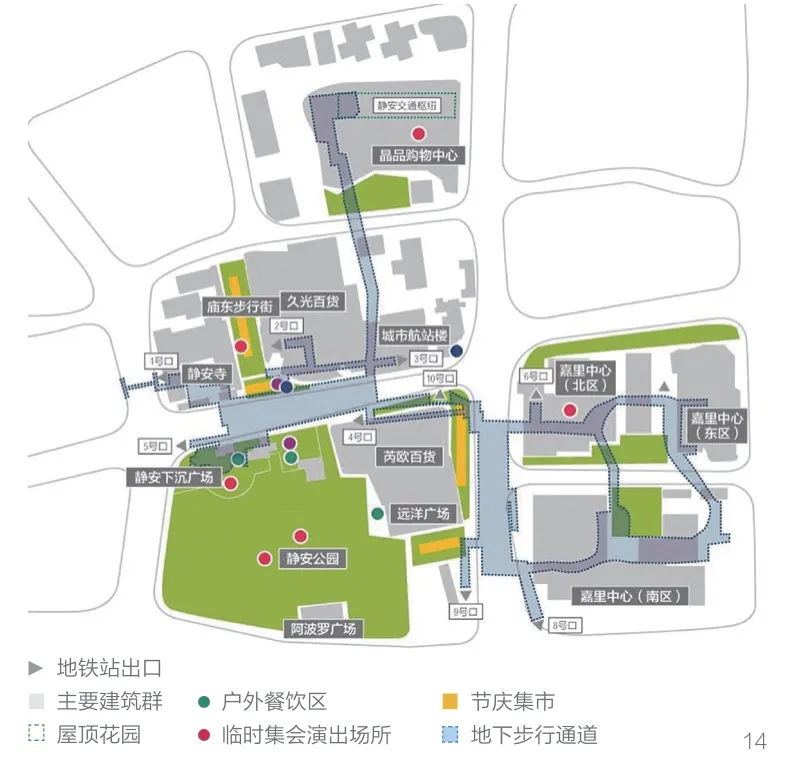

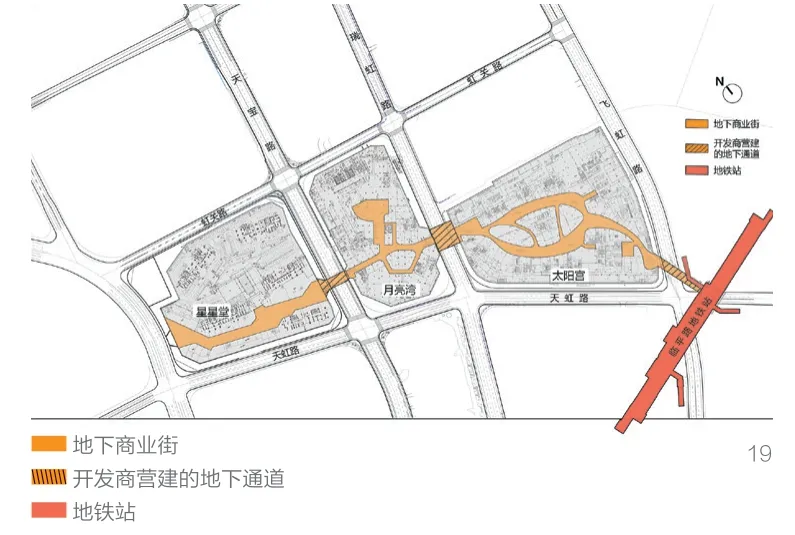

大多数情况下,车站是独立的交通建筑,少量结合商业、办公等形成的综合体项目仍然呈现为独立的上盖建筑/邻接建筑,依赖人车混行的地面道路连接周边物业和公共场所,缺少通过建设或修补的步行系统。香港的宝琳站作为末端站,不仅通过地面车站的二层与周边商业、住区物业连接,构成“有顶盖”的二层步行连廊,而且在地面轨道上部覆土,形成步行绿带,串接了更多住区(图12,13)。上海的静安寺站通过多年建设的地下步行系统,跨越了南京西路、华山路、常德路等繁忙路口,串接了公园、寺庙、商业、办公和公交枢纽,高效激发了中心区的经济活力和社会活力(图14)。

(3)车站与周边缺乏主动对接和预留设计

在快速建成的目标驱动下,常常由于缺乏开发联动机制的顶层设计,使建设方难以跨越用地边界实施车站之外的TOD项目。TOD效应的实现需要开展车站与周边地区的对接,特别是从刚性使用者(通勤者)的视角展开长远规划和精细设计,以实现TOD联动发展绩效,如公交零换乘、直通公共场所的步道、地铁与物业开发的连通等。香港湾仔地铁站是个很好的案例,建成后出入口由最初的6个增至9个,在2017年建成的D出入口跨越车流繁忙的庄士敦道,与利东街的城市更新项目联动,由开发商接驳地下步道并延伸至街心花园(图15,16),既方便和吸引了湾仔南部区域市民的地铁出行,也支撑了利东街(喜帖街)重建项目的商业收益和拆迁市民的利益。

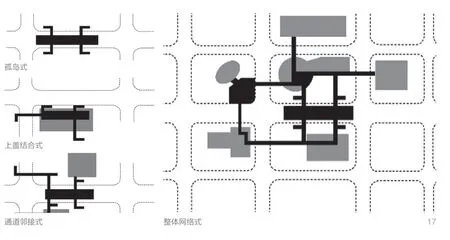

目前,我国的轨道TOD效用未能充分发挥,主要是缺乏车站地区整体细致的城市设计工作及其在后续工程项目的严格落实,同时受限于车站建设的机制及建成车站的外部衔接状态。以上海为例,2019年12月,已开通运营17条线路和415座车站,运营总长705km,位居世界第一。笔者对上海土地价值和人口密度最高的内环线范围进行了统计,在运行的11条轨道线路和90座城市轨道车站中,采用孤岛式(独立车站)的共74座,占总站点数的82.2%;与上盖物业结合式的地铁站仅为4座(新闸路站、打浦桥站、南京西路及汉中路站);与相邻物业形成通道结合式的地铁站7座,包括上海体育馆站、陕西南路站、南京东路站、上海科技馆站、四川北路站、黄陂南路站、曲阜路站,占总站点数的7.8%;与周边物业多通道连接形成整体网络式的地铁站仅5座,包括五角场站、人民广场站、徐家汇站、中山公园站、静安寺站,占总站点数的5.6%(图17)。

12 香港地铁宝琳站地区

13 香港地铁宝琳站剖面示意图

14 上海静安寺车站地区地下步行系统

15 香港湾仔站D 出口与地区重建项目的结合

16 香港湾仔站D 出口延伸段的地面实景

17 车站与周边物业的联动形式

18 深圳红树湾站的“车站+物业”开发

19 上海瑞虹新城街坊中连通车站的地下步道

与公共交通优先发展的香港、东京、纽约、伦敦、巴黎等全球城市相比,以上海为例的市中心核心区轨道车站与外部的衔接虽已拥有了上盖结合、相邻连通、整体网络等形式,但其占比和数量说明了我国TOD尚处于初步阶段,后续的提升面临着多方面的创新和突破。

3 TOD推进的问题症结

TOD的观念和案例研究在我国轨道建设中早已深入人心,但为何仍然难以利用车站建设的契机形成“站城协同”的发展模式,主要存在以下几方面的困难和瓶颈:

(1)车站与周边的建设利益分离

在大部分城市中,车站建设和运维主体为独立部门,这些城市轨道公司与车站周边的城市没有直接利益关系,从“责、权、利”上难以与相邻土地开发或城市更新项目形成“关联/共有机制”,车站与城市的连接仅仅来自于对城市规划管理部门的负责,并没有“TOD”效应的激励和利益补偿措施,难以让其主动地从市民视角突破用地红线的限制而有所作为。2016年,深圳地铁尝试与万科联合形成“轨道+物业”开发模式,减轻政府财政投资地铁建设的资金压力,车站建设与上盖/邻接物业开发项目形成联动并实施,缓解城市发展土地资源紧缺问题。例如,深圳红树湾项目位于被两个车站夹住的街坊中,新模式赋予车站和开发同步的可能,避免了退距造成的土地和空间浪费,利用车站换乘形成动线激发内部和周边的商业机会(图18);上海“瑞宏天地”街区的开发团队主动衔接轨道车站出入口,结合物业开发建设了跨越两条市政道路的地下步行商街,“由下至上”地创造了TOD效应(图19)。

(2)车站与周边开发的建设时序错位

除了少数特定的综合开发项目可以将车站与上盖/相邻建筑同步建设形成一体化,大多数情况下,地铁/轻轨车站与相邻项目的建设时序前后错开,如果没有城市设计预先的详细安排,这种建设时序上的差异,不仅大大限制了车站上方和侧向的功能空间开发,而且30~50m的地铁安全距离导致车站周围土地资源的浪费,通勤者每天步行距离也会相应增加。同时,一旦地铁运营后,增设出入口和连接通道还需要花费高额费用,影响地下/地上步行网络的形成,这使得车站周围的“黄金”土地难以发挥TOD效应,影响轨道人流带来的空间增值。

(3)车站地区的规划相对滞后

大部分城市没有为轨道车站地区设定特别的路径来支持非常规的规划与设计,仍然按照通常的控制性详细规划进行管控,缺乏针对性的规划对策。为发挥TOD效应,重要的规划内容诸如:土地利用的强度、可开发功能的正/负面清单、私人停车限制、公共交通衔接布局、与周边物业和公共空间的步行连接等,应该有针对性的要求或参数修正,否则会大大限制车站对周边地区空间绩效和活力的带动。目前,北京、上海、深圳、成都等地都已要求在轨道车站地区编制城市设计规划导则,并出台相应的轨道站点区域规划提升文件,如在《深圳市规划标准与准则》中,明确规定了车站地区“基础容积率根据与车站距离,有30%~70%的大幅度修正提升空间”,虽然与香港、东京等城市有差异,但已释放了“结合TOD制定规划策略”的积极信号。

20 步行网络和TOD 的辐射范围

(4)鼓励TOD的相关规范政策亟待完善

TOD的实践中还面临相关规范和政策的限制,需要及时做出适应性调整修订,留有突破和创新的路径。例如,车站区社会活力和经济价值的塑造需要多样、复合的功能,尤其在垂直方向上的业态混合,但目前的土地使用政策强调基于土地性质的使用权和使用年限划分,基于空间而非土地为单元的产权管理方法有待持续研究和试点推广。同时,车站地区的综合开发也受制于现行设计规范,缺少灵活变通的许可路径。例如,部分城市规定,为了保证疏散安全,地铁车站出入口必须独立设置,不得结合上盖建筑设置直通室外的出入口等。基于地铁和轻轨的TOD,对许多城市来说仍是在探索中的课题,规范和政策也需要在实践中逐渐精细完善。

4 突破和转变

我国的城市土地资源紧张,需要发展紧凑集约的城市形态,鼓励公共交通、步行出行并兼顾小汽车出行。目前,中央和地方政府投入巨资建设城市轨道交通网络,为可持续的城市发展提供了契机和平台,而TOD效应的实现则需要一个适应本土的模式和创新的机制。

(1)试点“车站+物业”联动的开发模式

突破现有车站与周边开发各自独立的开发模式,借鉴“港铁”经验,成立政府控股的“车站+物业”的联动开发机构或合作开发伙伴,负责车站地区整体的“建设+管理+运营”,将车站对周边地块和车站上盖的溢出经济价值,与公共利益投入、开发利益产出挂钩,通过市场机制激励、引导车站地区的公共价值实现。

(2)建立车站地区的“利益共同体”

很多城市在城市轨道建设中都遇到资金短缺的问题,巨额的轨道建设成本难以与车站周边土地增值后的溢价空间直接挂钩,土地获得机制使得公共部门也难以涉足周边的土地开发,如何用“有限的公共投入”点燃市场活性,引导和激励民间资本,共同打造并获得“地区的整体效应”。借鉴香港、东京等城市的TOD实践,通过建立由政府、车站建设方和周边开发商组成的“车站地区开发委员会”制度,形成利益共同体,实现“小车站牵引下的大片区”整体获益。由于利益共同体的建立,开发委员会可以权衡个体项目的利益和整体利益之间的平衡,也可共同讨论决策每幅用地的社会贡献、利益获得和补偿事宜,从而有效实现车站区域的整体效应而非以个体利益为优。

(3)“车站特别区”的建立与城市设计

车站地区人流密集、交通汇聚,这种“人流发动机”产生的流动性给城市带来了商业机会和社会活力,是产生高价值、高绩效的源泉。这种公共资源需要通过编制城市设计,设置“车站特别价值区”,有针对性地“供给”不同于常规地段的特殊开发容量、功能配比菜单和交通服务水平等,可以在综合考量的情况下对车站地区形成整体开发或更新计划,在普适性的规划管理技术规定的基础上进行合理的“加减法”,如增加容积率、减少建筑退界、加密覆盖率、设置“有顶盖”的步行区域、增设零换乘公交、减少小汽车使用数量等,以凸显“流动”和“集聚”带来的经济价值和社会价值。

(4)重视基于轨道的公共活动中心和辐射更广的步行系统

车站上盖与邻接公共活动中心的价值已逐渐被社会所重视,要发挥车站由“点”到“面”的TOD效应,更需要建设舒适的步行系统才能完成“O”的传导作用。步行系统并非脱离街道,因为街道始终是最佳的步行区,只有在特殊情况下,如街道过于窄小、人车矛盾激化,或是气候严酷时,才需要建立依托地铁/轻轨的地下/空中步行系统。在市中心高密度开发地区,步行人流密度高,需要建设串联多个楼宇的空中步行系统,或是环通多个商业、文化、娱乐设施的地下步行网络。TOD的放大效应与街道(非道路)的品质密不可分,所以车站地区需要同步设计“宜步行”的街道系统或立体的步道系统,才能真正完成TOD的辐射效应(图20)。

注释

1 商业数据来源于“東京23 区小売業年間商品販売額”与“店舗賃料トレンド2013 春”;办公数据来源于“平成25 年度第4 回新宿区産業振興会議:新宿区の強み弱み”。

图表来源

表1 改绘自文献[3];图1 来源于文献[6];图2~10,12,14,16 来源于网络;图11 来源于文献[7];图13,17,20 为作者自绘;图15 根据香港重建局地图改绘;图18 来自法国AREP 设计事务所;图19 根据瑞安房地产发展有限公司图纸绘制。