城镇化背景下农村方言变异探究

——以新疆木垒县一家祖孙三代为例

葛爱华

(1.昌吉学院 中语系,新疆 昌吉 831100;2.陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

中国农村正处于城镇化建设的快车道上。城镇化的过程不仅仅是以人口的流动为特征,更包括人们的价值观念和生产生活方式的转变。城乡一体化的过程中,城市文化慢慢浸入乡村,农民的身份、生产生活方式、思想观念以及语言生活均会发生变化。研究者往往从社会学、经济学等视角去关注城镇化背景下的农村,但对农村的语言生活在城镇化过程中发生的变化却少有提及。“封闭,是方言形成和保持的重要原因”[1]6。发展必然会带来语言上的变化。变异是语言存在的常态,没有一种语言或方言是一成不变的。社会生活的变迁也对方言带来了不同程度的影响。家庭是社会的细胞,通过考察同一言语社区一个家庭内部成员的语言差异可以透视出整个群体的语言变化特征。以新疆木垒县新户镇一个农村家庭的祖孙三代五口人为研究对象,用社会语言学的方法考察三代人方言语音、词汇、语法之间的差异,追踪木垒方言在农村中的变化,分析引起变异的外部因素,探讨如何在城镇化的背景下,面对普通话对地域方言的冲击,正确处理好普通话推广与方言传承保护之间的关系。

一、调查概况

家庭语言环境是社会语言环境的缩影,语言变异是考察语言与社会关系的一个窗口,对于社会语言学变异研究来说,选择合适的调查对象、甄选具有代表性的语言变项与语言变式、采用正确的研究方法是进行研究的必备条件。

(一)调查对象选择

三代发音人情况如下:老1——祖父,72岁,农民,初中文化,平时爱看书、看新闻。老2——祖母,70岁,农民,小学文化。中1——父亲,47岁,农村基层干部,大专文化,有三年在外学习和两年在外工作经历。中2——母亲,47岁,会计,中专文化。青年——女儿,16岁,高中生。

(二)语言变项和语言变式选择

拉波夫曾将语言变异定义为“表达同一事物的(交替出现的)不同说法”[2]96,语言变项就是“一组表达相同语义的不同语言形式”[2]96。根据前人有关新疆汉语方言的研究成果,结合木垒方言的特点,选择典型的语音、词汇、语法变项进行调查。语音部分共考察53个字,涵盖声母变异、韵母变异的6个考察点。词汇部分考察内容涵盖天文、地理、称谓、时间、农事、植物、动物、房舍、器具、身体、穿戴、饮食、代词、动作和其他15个系列共计174个方言词汇。语法部分考察内容包括两个方面:一是词法,考察后缀“底”、后缀“些个”、介词“价”、介词“赶”、连词“连”的用法。二是句法,考察选择疑问句“多吗少”、特指疑问句“咋么价”的用法。

上述各变项至少有两个变式:方言变式和普通话变式。为方便统计,我们将方言变式记为0变式,普通话变式记为1变式。此外,还有一些变式属于0变式之外的方言变式,记为0变式1;同时使用0变式与1变式记为0、1变式并用。

(三)研究方法

1.访谈法。本研究采用社会语言学调查最常用的访谈法。与调查对象面对面谈话,了解被调查者的语言使用情况和语言态度,记录被调查者读出的字音,询问被调查者方言词汇和语法的具体说法,随后进行了整理。

2.社会语言学与方言学结合的方法。本研究在寻找发音合作人的时候,不仅遵循方言学惯用的NORM的单一标准,更是将影响语言变体使用的性别、年龄、受教育程度、外出经历等社会因素考虑进去。

二、语音、词汇、语法变异

语音、词汇、语法是构成语言的三要素,也是语言变异研究的三个关注点。本研究从语音变异、词汇变异、语法变异三个维度对农村方言变异进行了考察。

(一)语音变异

在社会语言学变异研究中语音变异历来受到研究者的较多关注,在此方面取得的研究成果也最为丰硕。本研究的语音变异部分根据木垒方言的语音特点,选取具有典型性的声母变项及韵母变项进行考察,以期通过声母变异与韵母变异来总结木垒方言语音变异的规律与趋势。

1.声母变异

通过表1可以看出,老年保留零声母开口字的方言发音特点较为明显,尤其是老2,十四个字中有十一个字读成0变式发音。中年较少保留0变式发音,以1变式发音为主。除“饿”字外,其余十三个字青年则全部发成1变式发音。

表1 零声母开口字加nɡ[]变异统计表

表1 零声母开口字加nɡ[]变异统计表

例字老1老2中1中2青安-[ ]+an---按[ +an][ ]+an---爱-[ ]+ai---挨-----袄[ +ao][ ]+ao---熬[ +ao][ ]+ao---额[ +e][ ]+e[ ]+e[ ]+e-饿-/ν[ ]+e/ν-/ν-/ν-/ν恶[ +e][ ]+e[ ]+e--恩-----摁-----欧-[ ]+ou---藕[ +ou][ ]+ou---怄-[ ]+ou---

注:“-”表示采用普通话变式,即1变式

通过表2可知,老年将不送气音发成送气音的情况比较明显,除了“燥、躁”两个字外,“避、捕、波、倍、族、堤”六个字老年均发成0变式发音,“抖”字出现了0变式与1变式并用的情况。中、青年的发音与普通话趋同的趋势越来越明显,只有“堤”字中1与中2发成了0变式发音,这九个字青年均发成1变式发音。

表2 不送气音发成送气音变异统计表

通过表3可以得出,这九个字老年基本上以0变式发音为主;中年0变式发音与1变式发音并用的情况十分明显;青年1变式发音较多,但“街、鞋、瞎、咸”四字0变式发音与1变式发音并用。

表3 舌面音j[]、х[]与舌根音g[k]、[]变异统计表

表3 舌面音j[]、х[]与舌根音g[k]、[]变异统计表

例字老1老2中1中2青街g[k]g[k]g[k]/j[ʨ]g[k]/j[ʨ]g[k]/j[ʨ]角g[k]g[k]j[ʨ]j[ʨ]j[ʨ]鞋[][]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]瞎[][]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]下х[ɕ]/[][]х[ɕ]х[ɕ]х[ɕ]解g[k]g[k]j[ʨ]j[ʨ]j[ʨ]巷[][]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]х[ɕ]杏[][]х[ɕ]х[ɕ]/[]х[ɕ]咸[][]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]х[ɕ]/[]

2.韵母变异

从表4可以看出,“得、德、涩”三字老中青三代的发音均与普通话发音一致。“颗、棵”两字老1既有0变式发音“[uo]”,又有1变式发音“[]”,老2、中年、青年的发音都是1变式发音“[]”。“这、渴”两字老1、老2发成0变式发音“[ei]”和“[a]”,中1、中2、青年是0变式发音“[ei]”和“[a]”与1变式发音“[]”并用。“戈”字老1、老2、中1发成0变式发音“[uo]”,中2是0变式发音“[uo]”与1变式发音“[]”并用,青年发成1变式发音“[]”。

表4 韵母e[]的变异统计表

表4 韵母e[]的变异统计表

例字老1老2中1中2青得[][][][][]德[][][][][]这[ei][ei][ei]/[][ei/[][ei]/[]涩[][][][][]颗[uo]/[][][][][]棵[uo]/[][][][][]渴[a ][a ][a ]/[][a ]/[][a ]/[]戈[uo][uo][uo][uo]/[][]

通过表5可知,老1将“百、白”二字发成0变式发音,老2将“百、白、麦”三字发成0变式发音,“窄、拆、色、客”四字老1老2均出现0变式发音与1变式发音并用。中1、中2开始向1变式发音过渡,表现为老派与新派发音并存的情况越来越明显。而这七个字在青年的发音中与普通话发音一致的越来越多,“白、麦、拆、色、客”五字均被发成1变式发音。

表5 古入声字韵母的变异统计表

通过表6可知,老年将“泪、累、垒、内、雷、磊”六个字发成0变式发音“[uei]”,中年和青年均将这六个字发成1变式发音[ei]。

表6 韵母ei[ei]与声母l[l]相拼的变异统计表

从表7可以看出木垒方言三代之间语音的变异呈现出如下特点:第一,随着年龄的降低,0变式与0变式1的使用量逐渐减少,1变式的使用量逐渐增多。第二,各年龄段都存在0、1变式并用的情况,中年0、1变式并用的数量最多,老年最低。

表7 三代语音变式统计表

(二)词汇变异

“词汇是语言结构中与社会发展联系最为紧密的、反映社会变迁最为快速的一部分,社会的变化往往最先在词汇中体现出来”[3]26。词汇变异是考察语言变异的一个突破口。

我们将木垒方言词汇的原有说法记为0变式,0变式以外的说法记为0变式1,普通话的说法记为1变式,无法回答的方言词汇记为空缺。

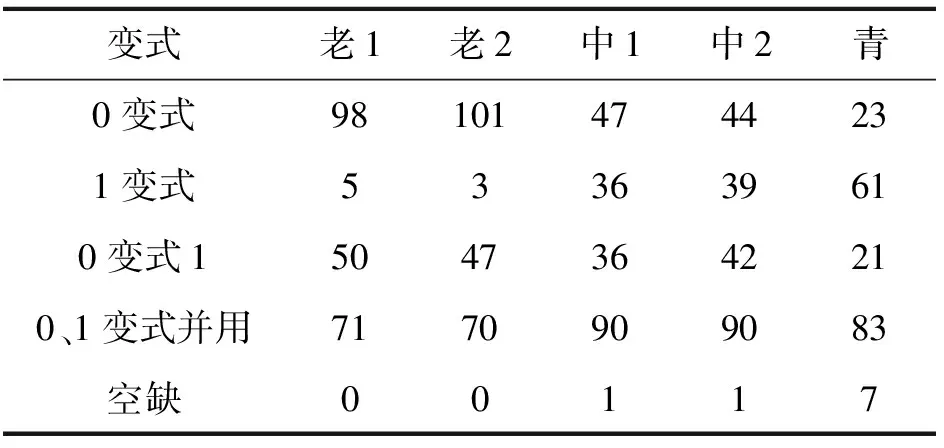

词汇部分一共考察十五项方言词汇,其中,天文词8个、地理词9个、称谓词16个、时间词12个、农事词6个、植物词10个、动物词11个、房舍词8个、器具词16个、身体词17个、穿戴词14个、饮食词10个,代词9个,动作词15个、其他词13个,共计174个。表8 反映出木垒方言词汇在老中青三代的使用差异,可以看出木垒方言词汇在老中青三代之间的变异呈现出如下特点:第一,随着年龄的降低,0变式的使用量逐渐下降,1变式的使用量逐渐上升,0变式1的使用量呈减少趋势。第二,0、1变式并用的情况在三个年龄段都存在,中年的使用量最高、青年次之,老年最低。第三,随着年龄的降低,方言词汇的空缺数量呈上升趋势,在被测试的174个方言词汇中,到了青年这一代有七个出现空缺。

表8 三代词汇变异统计表

(三)语法变异

相对于语音变异与词汇变异而言,关注语法变异的研究较少,但通过具有典型性特征的词法与句法的变异也能较好地考察方言的变化趋势。

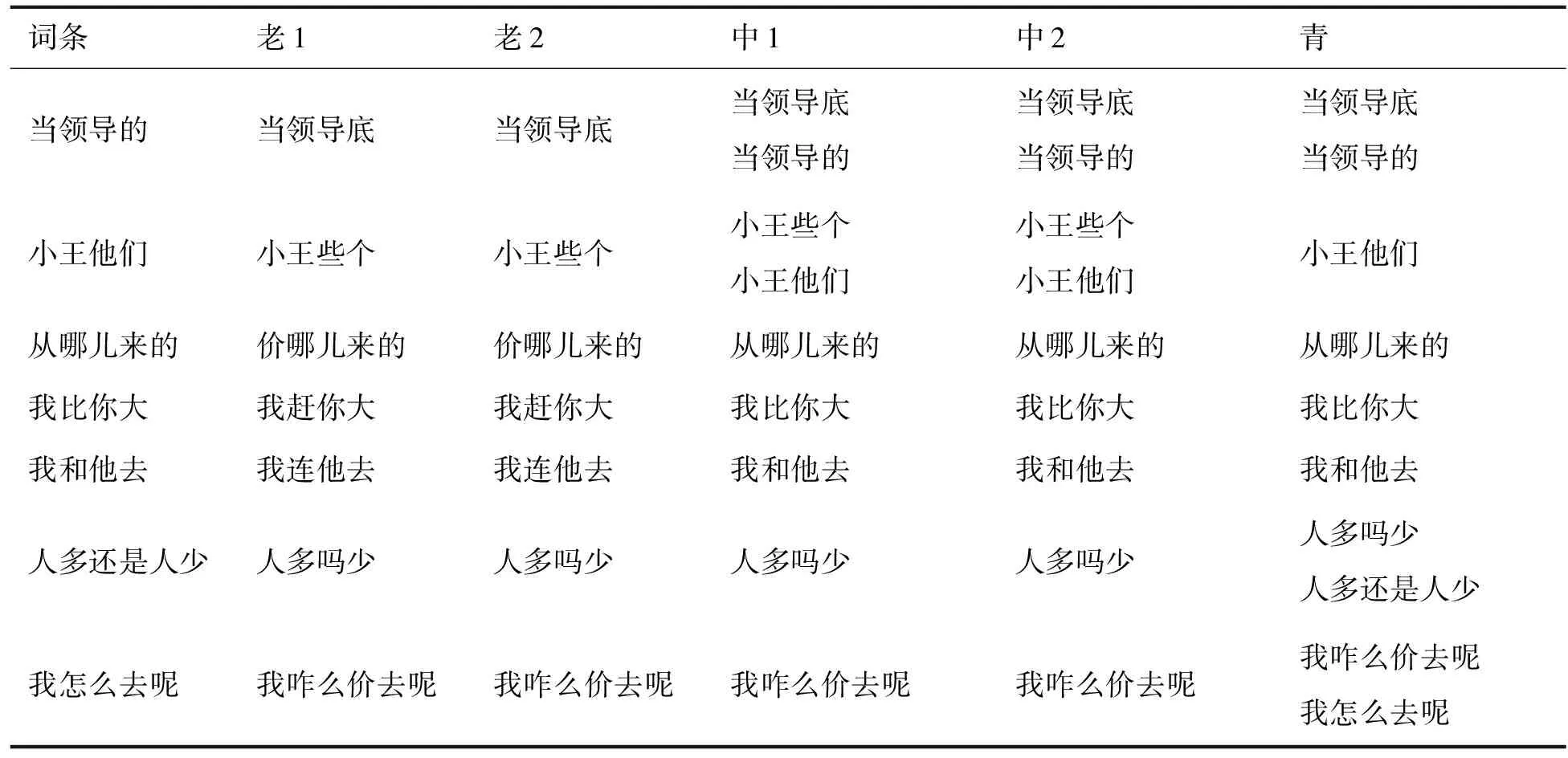

1.词法部分

从表9中可以看出,木垒方言中名词后可以加“底”,表示“XX的人”,这类词三音节词较多。调查显示:五位家庭成员中老1、老2采用方言说法,中1、中2、青年除了方言说法外,同时采用加后缀“的”的普通话说法。

表9 三代语法变异统计表

木垒方言中后缀“些个”加在指称人或动物的名词后,表示“群体”。从调查结果看,老年均采用方言说法“些个”;中年除了方言说法外兼用普通话说法“他们”;青年则完全采用普通话说法。

木垒方言中用介词“价”表示“从”。调查中老年均采用方言说法“价哪儿来的”,中年、青年均采用普通话说法“从哪儿来的”。

木垒方言中用介词“赶”代替普通话中的“比”。调查显示:老年采用方言说法“我赶你大”,中青年则采用普通话说法“我比你大”。

连词“连”在木垒方言中与普通话连词“和”同义。调查中老年都采用方言说法“我连他去”,中青年则采用普通话说法“我和他去”。

2.句法部分

木垒方言的选择疑问句中一般用“前项+吗+后项?”表示对现在状况的疑问,例如:“他高吗矮”“你去吗不去”。调查中显示:老年和中年仍然偏爱方言说法“人多吗少”,青年则除了采用方言说法,同时采用了普通话说法“人多还是人少”。

木垒方言中特指疑问句常用“咋么价”,相当于普通话中的“怎么样”。调查中老年、中年仍然采用方言说法“我咋么价去呢”,青年除了使用方言说法“我咋么价去呢”,同时采用了普通话说法“我怎么去呢”。

可以看出,老中青三代的木垒方言语法变异情况有如下特点:老年人仍然以方言用法为主;中年人呈现出由方言用法向普通话用法过渡的趋势,表现出方言用法减少、兼用普通话用法增多的特点;青年则以普通话用法为主,但也没有完全丢弃方言用法。

三、语音、词汇、语法变异的差异

“语言随着社会的发展变化而变化,但语言演变不会像社会变革那样发生突变,而是逐渐发展变化,具有稳定性。渐变性是语言演变的重要特点。语言各要素不能‘要变一起变’,只能是少部分的逐渐变化,大部分的稳定,才能保证交流的正常进行”[4]。拉波夫认为:“考察语言的变化应该联系语言的外部诸因素,如年龄、性别、职业、受教育程度、以及种族、语体等,以便找出他们之间可能存在的联系”[5]。如表10所示,0变式显示方言未发生变异,0、1变式并用显示方言正在进行中的变化,1变式显示方言已经完成了变异。木垒方言的变异差异主要体现在年龄、性别方面。

表10 三代语音、词汇、语法变异对比表

(一)年龄差异

通常来说,语言演变在不同人群中的状态是不平衡的,年轻人对语言上的变化接受最快,老人最慢。调查结果显示:语音方面,五十三个字中,保持0变式发音的数量上,老1有三十四个,老2有四十个,中1有六个,中2有四个,而青年则为零个。由此得出:年龄越小,方言语音变异的速度越快。

词汇方面,从一百七十四个方言词汇中保留着0变式的数量上看,老1有九十八个,老2有一百零一个,中1有四十七个,中2有四十四个,青年仅有二十三个。同时,也出现了方言词汇的空缺现象,且呈现出随年龄降低递增的趋势。中1与中2各有一个词汇空缺,而对青年来说“货郎担、抬笆子、汆子、卡盆、皮窝子、皮褂子、毡袜”这七个在老一辈看来司空见惯的方言词汇到了青年一代就成为了“文物级”词汇了。由此可见,年龄越小,方言词汇变异的速度越快。

语法方面,老1与老2在七个考察项上均保持0变式形式,中1与中2使用0变式两个、1变式三个,0、1变式并用两个。青年采用1变式四个,0、1变式并用三个。由此可见,随着年龄的降低,方言语法变异的速度也不断加快。

(二)性别差异

“许多变异研究表明,女性比男性更多使用标准语体”[6]114。老1与中1为男性,老2与中2为女性。老1在语音、词汇上使用1变式的百分比分别为25%与3%,老2为19%与2%,也就是说老1在方言语音与词汇上的变异速度快于老2,语音方面更为明显。那么,我们该如何解释老1选择标准语体的比率高于老2呢?性别是影响语体使用的因素之一,受教育程度也是一个不容忽视的因素。受教育程度越高的人,越容易接受和使用标准语体。老1是初中文化程度,且平时喜欢读书、看报、看新闻,对新事物的接受程度明显高于老2,在标准语体的选择上老1比老2更为明显。中1在语音、词汇上使用1变式的百分比分别为70%与21%,中2为69%与22%,两者的差异并不明显。中1是大专文化程度,中2是中专文化程度,受教育程度方面差异不大。再结合外出经历来看,中1有在外上学三年且在外工作两年的经历。外出经历对中1选择标准变式的影响较大,所以在标准语体的选择方面中1并没有落后于中2。语法变异方面的性别差异不明显。

四、启发与思考

将微观语言变异置于宏观语言生活的大背景下,通过考察新疆农村一家三代五口人语音、词汇、语法方面的点滴变化,映射出城镇化背景下中国农村语言生活的变化趋势,启发我们正视城镇化进程带来的语言问题,正确对待与处理普通话与方言的关系。

(一)方言向普通话的靠拢是农村城镇化发展的必然产物

城镇化建设步伐的加快,打破了长期以来阻隔于城市与乡村之间的壁垒,加速了人口的流动,也触动了农村人的语言生活。农村中操地域方言的人的普通话能力在不断增强,同时具备方言与普通话“双言”能力的农村人越来越多,尤其是对受过教育或有过外出求学或打工经历的年轻人来说,普通话在其语言生活中的地位日益重要。

根据语言接触理论,在不同语言或语言变体的接触过程中,强势语言影响弱势语言,低变体向高变体靠拢,方言向普通话靠拢是趋势。在社会语言环境、家庭语言环境、学校语言环境的三重影响下,方言在与普通话的交替与混用中不知不觉地发生了变异,新的发音形式取代旧的发音形式,新的词语、语法形式代替旧的说法。方言向普通话转化是城镇化发展的必然。

(二)方言与普通话的和谐共处当是和谐语言生态的应然要求

“语言生态”的概念是由豪根率先提出的。他将“自然环境中的生物生态与人文环境中的语言生态进行隐喻类比,由自然生态环境中各种生物之间相互依赖、相互制约的复杂关系,得出语言生态系统中的各种语言也存在类似的互动关系,主张处于不同‘生态位’的语言只有在平等、健康、和谐的语言格局中协同发展,才能实现共生性与多样性”[7]19。

普通话的推广、生产方式的改变、生活环境与生活条件的改善影响了农村人的语言生活,必然会对方言产生冲击。方言是维系乡情的纽带,是乡土文化的重要表现形式,也是历史文化信息传递的重要载体,一旦方言消失,其承载的语言文化就不复存在,与之紧密相依的地域文化就会被割断。推广普通话并不是为了消灭方言,在大力推广普通话的过程中不能人为地割裂方言与普通话的联系,更不能将方言与普通话对立起来,要处理好推广普通话和传承与保护地域方言的关系,使二者和谐共处,合作共赢,维护语言生态的平衡。除了要大力开展方言区的语言使用状况调查,及时记录行将消失的方言外,还要有侧重地培养方言区人们的“双言”能力。对普通话水平低的群众来说,加强普通话的学习是当务之急,而对于处于方言边缘化或断层期的青少年则要唤起其传承与保护方言的意识,使推广普通话与传承方言文化两条路径并行。

结语

社会变迁会引起人们语言生活的变化。新疆一家祖孙三代的语音、词汇、语法的差异可以反映出当前城镇化背景下新疆农村方言的变异趋势。随着城镇化建设速度的不断加快,普通话与方言的接触不断加深,新疆农村方言呈现出多样性的变化,处于变异与变化的阶段。总体来看,方言逐渐向普通话靠拢的趋势十分明显,方言变式的使用量正逐渐变少,普通话变式的使用量日渐增多,普通话与方言两种变体并用现象日趋明显。“语言是交际工具,但其又绝不仅仅是交际工具,它还是文化生态的重要组成部分”[8]。“文化生态系统不可能完全依靠自身的力量达到协调平衡,在文化生态系统的调整过程中,必须根据实际情况对系统的调整进行强有力的人为干预,以使其朝着有利于民族社会繁荣稳定的方向发展”[9]。新时代背景下,如何协调好普通话与方言的关系,使二者各司其职、各显其能,积极维护语言生态的和谐是当下语言文字工作者需要面对的现实问题。