浅谈舞蹈编导基本素质的培养

张媛月 兰楠

摘 要:创作出一个经典的舞蹈作品、做一个好的编导家,要求其所具备的素质是全面而具体的:大到宏观上对舞蹈选材、结构至再解构的把握,小到具体上地对动作的编排创新、空间上的处理,再到总体上的恰到好处的一个“度”的把控,这些素质对编导家来说缺一而不可。以下就舞蹈编导应所具备的基本素质进行简要阐述:

关键词:舞蹈编导;动作编排;题材处理

中图分类号:J711文献标识码:A文章编号:2096-0905(2020)20-00-02

一、舞蹈编排“选材”“结构”至“解构”的能力

(一)“选材”

艺术从微观入手,发现生活中点点滴滴,寻求生活中真实的细节,大家都有,但很少被注意到的生活体验。以它为衬托主题的细节,甚至以它为主题线索,贯穿整个舞蹈作品。生活中的一点一滴都可以作为舞蹈的素材:一幅画、一段音乐、一部电影,甚至于生活中的一个场景、一个事物、一个动作。

例如《家·梅表姐》中如何表现回忆中梅表姐看到表哥時的欢欣快乐,编导采取梅表姐与表哥共同赏梅这一场景,选取了一支梅花作为道具,通过“争梅”“嗅梅”等动作表现与表哥的互动,通过前后气氛对比出梅回忆中的美好。编导通过捡手绢的“意外”动作使两段不同情绪的舞蹈自然合理过渡,既符合真实场景又不显烦琐。

即使是宏观也是艺术家提炼出来的,而不是像影视剧作品一样。舞蹈作品从生活中取材,但是经过了一度二度甚至三度的提炼加工处理,确保精炼不琐碎。这是因为舞蹈的表现材料是人体,人的许多动作看似随意,但背后却有着深层次的动机,或者是自己也没有意识到的心理反应。人是有意识地在进行活动,这就给舞蹈动作加上了抹不去的“动机”色彩,所以即使是舞蹈艺术中的人体,其动作也是依据一定的现实。这就要求编导家的选材从微观入手,从真实出发,才能创作出能够走入观众内心的作品。

就其一点,生花开序——舞蹈素材虽是从生活中来,但其作为艺术的形式要避免生活上一些细节的琐碎,不用追求为符合逻辑而完全详细交代的情节。舞蹈选材要求所表达主题简洁,如果想要表达的东西太多反而会顾此失彼,导致舞蹈太杂使人困惑。

好编导选材的角度要刁——常说“艺术家生活在另外一个世界里”,乍听似是在嘲讽,其实这也是对艺术家的要求:在大众的普通生活中“见常人之所未见,想常人之所未想”,把普通的事物提升到艺术的高度,发现其隐藏的艺术价值,从一个“刁”的角度入手,“想常人之所未想”,实现舞蹈编创上的一个新意的突破。

对材料进行改造——有些选定的既有素材故事进程较为平稳,没有激烈的戏剧冲突。这就要求编导进行创作,为其添加矛盾冲突,进而增强作品感染和表现力。

(二)“结构”至“解构”

一头、一尾——舞蹈虽不擅于叙事,但还是有结构的。最简单的就是要有“一头”和“一尾”,“一头”作为舞蹈的开始要能吸引住观众,使其精神振奋起来,理解观众的心理,开头简单明了。“一尾”要在“情理之中,意料之外”,舞蹈结尾一个恰到好处的点睛之笔会给予观赏者一个清晰而深刻的印象。

故事结构地再解构——作为素材的故事一般来自文学或影视作品,但其艺术特性与舞蹈作品具有不同,除了表达手段(文字与肢体)的不同之外,文学擅于在叙事中抒情,而舞蹈作品直观且具有强烈感染力,但其故事的表述和人物的塑造则要进行虚化。这与舞蹈是由肢体表达的脱不了干系,过于叙事的肢体动作易出现程式化和僵化等问题,这就要求舞蹈从文学作品中提炼素材时要从“表现主题”出发,“不能烘托主题的细枝末节则需进行舍弃,从选取的这个人物的角度来表现故事,实现故事结构地再解构与主题不相关、起不到衬托作用的无关细节则需进行舍弃,从选取的这个人物的角度来表现故事,实现故事结构地再解构”[1],使之符合舞蹈作品艺术特性。

以舞蹈作品《孔乙己》为例,文学作品在刻画孔乙己时有很多细节以增添人物的多层性格,比如经常来小店买酒喝,请小孩子们吃茴香豆,满口之乎者也受店里面人的嘲笑。编导从文学作品提炼出的孔乙己的形象选取了他的一身破烂长衫,虽然落魄但是仍乐观自在的性格,动作有佝偻着背出场,有背对观众拿脚蹭腿搔痒,有潇洒大口喝酒到步伐踉跄。没有全部用文学作品中的细节,但很生动地刻画出孔乙己虽仕途落魄,但却是乐天有趣,具有人格魅力的一个人物。

二、动作的处理能力

(一)动作的点

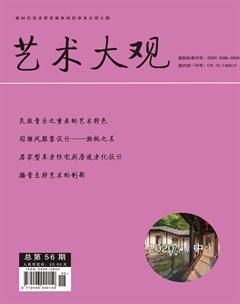

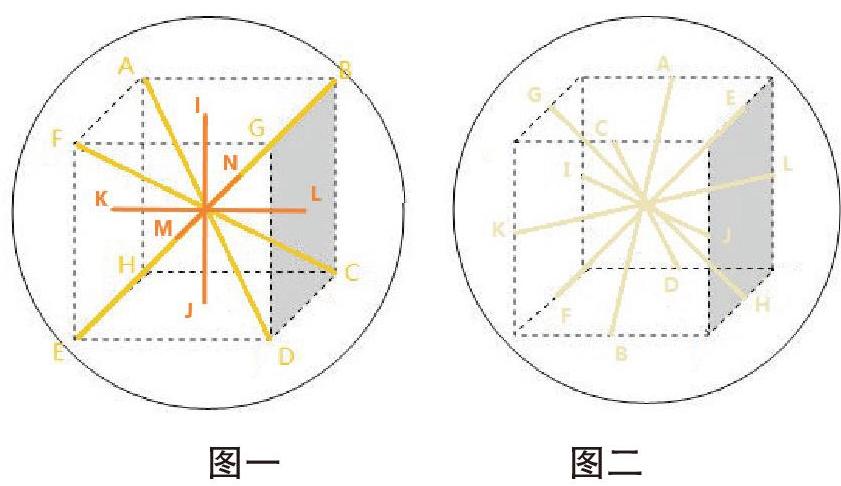

“二十七个点”—— “这个球体空间包含三条向度线、四条对角线和六条直径线。”[2]想象空间是一个正方体,在这个正方体空间内如将与地面平行或垂直的中点连接线相交则会产生27个交点。“通过二十七个点的动作,能体现出动作的准确性、延伸性、变化性。”——清楚动作的方向,一个动作中每一个关节、躯干和肢体末梢都有方向。在编创过程中借用二十七个点(如图一、二)对肢体进行分解,对其方向进行分析。这种方向上的明确能够使编创舞蹈的造型更为立体化。

“发力点”——寻找发力点。从编导来说任何部位都是发力点,点的多少决定你的意识。意识准确,动作质感就准确。

(二)“动作”“语汇”“符号”之区分

“动作”——具有一定动机和目的,并指向一定客体的运动系统。总是由一定的动机所激发出,因而具有社会的性质。

“语汇”——原是文学概念,在文学中是包含词语、符号的一种更大的概念。在舞蹈中由动作组成的“语汇”可能不包含情感,但一定有动机的存在。

“符号”——是带有内涵意义的一个动作,这个动作可以很小,却是一种标志。“符号”是带有情感,经过高度提炼的,并能为大家所共识的。

(三)动作的选择

编创舞蹈可以选用传统的材料,吸取现代舞的方法和表现手段。修改舞蹈时,要像修照片一样,把多余的东西剪掉。舞蹈作品中动作没有那么多,风格定位,风格统一,没有那么杂,单纯简单不等于平淡。舞蹈东西多观众记不住,但又要有变化。不是简单地重复,而是变化的重复。

三、空间的处理能力

(一)本空间

“本空间”是指内在的空间——舞蹈所要表现的故事和要传达的情感等反映人内心活动的形象空间。“通过动作空间的结构内容和关系,与舞台的环境氛围相结合,或通过大量的别的空间对比等,形成内在含义,特定的舞蹈造型风格,揭示人物内心活动的空间形象。”[3]要注意在塑造人物形象时要进行艺术上的处理,形象鲜明的同时不做十分具象的表演,而是使人物形象虚化,为观众保留足够的内心空间去想象回味。

(二)制造的空间

舞蹈中制造的空间不仅包括调度,舞蹈演员的眼睛、视线的空间也包含在其中。其中最为外化的则是舞蹈的调度运用。

“把人物心理应衬出来,要有风格的定位”——每个调度走向,队形安排都有其意味。例如三角形的稳定,斜线调度的激进等队形都内含了一定的意义,民族舞蹈与古典舞蹈队形特点各有不同。因此在安排舞蹈调度时要考虑调度与舞蹈风格的和谐,达到两者间的高度统一。

四、“度”的把控能力

“凡事要有度”,而这种对“度”把握的能力是需要一定的时日去磨炼的,冰冻三尺,并非一日之寒。年轻的编导创作时会跟着感觉去给舞蹈架构、编排,而老编导则对其进行雕琢,老编导已经在不断创作的过程中形成自己对“度”的把控能力。因而在修改舞蹈时要有思考,就像修照片一样把多余的东西剪掉,让留下来的东西布局和谐地留在一个画面里。

这种对“度”的握把体现在编创舞蹈过程中的每个方面,唯有将这种能力不断提高,最终达到一种鬼斧神工的境界,舞蹈的编创能力方能炉火纯青。

参考文献:

[1]张媛月.文学作品再重构的舞蹈《家·梅表姐》[J].戏剧之家,2017(12):167.

[2]刘青弋.现代舞蹈的身体语言[M].上海:上海音乐出版社,2007.

[3]朱秋涛.舞蹈构图的层次美[J].艺海,2013(11):128-129.