《我的九月》

——儿童片中的“儿童情趣”表达

冯 果 唐 威

“儿童情趣”是儿童文学里的美学特征和创作规律。《儿童文学概论》中,对“儿童情趣”做的定义如下:“儿童情趣是儿童的想象、思想、感情等心理状态及与之相应的行为、语言在文学作品中的艺术反映。”1991年出版的《中国中学教学百科全书·语文卷》,对“儿童情趣”作了进一步阐释,“儿童情趣是带有童稚色彩的情致与趣味。儿童文学中的儿童情趣是生活中的儿童情趣的艺术反映,是熟知儿童生活、心理的作者创造出来、引起儿童心弦共鸣的审美趣味。”这一创作理念同样适用于儿童片。1990年,由尹力导演、中国儿童电影制片厂摄制的儿童片《我的九月》获得第十一届金鸡奖最佳儿童片奖。这是一部充满纪实风格的现实主义力作,也是中国儿童片的高峰之作。导演尹力自我总结《我的九月》的风格,“真实、自然、充满生活情趣”。

儿童片中“儿童情趣”的表达,是建立在电影叙事学的基础上的。“所谓电影叙事学,概而言之,就是研究电影本文是怎样讲述故事的,它调用了哪些元素与功能,设计了什么样的布局结构,采用了哪些策略与方法,企图和可能达到何种叙事目的。”影片《我的九月》中的“儿童情趣”,也正是在叙述的过程中逐渐融入在故事里,从而带给观众作为故事观看者的情趣体验。换言之,正是在叙事呈现上更具有“儿童情趣”的丰富内涵,才体现出《我的九月》的故事具有“儿童情趣”的艺术感染力。

一、叙事特征的“儿童情趣”

叙事是以观众为前提的。对于儿童片而言,儿童观众观影心理的特殊性决定了儿童片叙事的特殊性和独立性。对于儿童片创作来说,一部具有儿童情趣特性的儿童片,是要从剧本构思到主题立意,从场面调度到后期剪辑,都要严格遵循儿童的观影心理,充分考虑好“儿童看”的问题,站在儿童的立场去叙事。创作者要在这一立场的基础上找到最适合儿童的叙事文本、叙事结构、叙事策略。要让叙事与儿童的心理特征、生活经验、审美需要相吻合,从而在叙事特征上体现“儿童情趣”。

在叙事文本上,影片讲述全民亚运会时的一个小事件,没有塑造赖宁式的少年榜样,而是痴心于发掘平常生活里不起眼的普通人的闪光点,以接地气的生活真实和情感真实,塑造了从自卑懦弱走向自强不屈的“安大傻子”这一荧幕经典。影片的文本“情趣”表现出以下几个特点:首先,是把儿童主角的人物情趣写活了。通过丰富的细节描绘展示儿童独特的心理和动作反应,捕捉儿童的个性和心灵,呈现出一个与儿童观众亲近的活生生的儿童形象。其次,是把儿童生活场景的情趣写活了。通过剧中富有情趣、生动活泼的生活场景的展示,让儿童观众获得对生活真谛的认识和美好情感的熏陶,而不是以一种模式化的情节来图解某种教诲或训诫。最后,是把围绕儿童进展的情节情趣写活了。引人入胜的情节符合儿童观众的审美和心智特点,这也是儿童片区别于其他故事片受儿童观众欢迎的原因之一。儿童的生活离不开学校、家庭和社会。一方面,儿童接受教育,校园生活是儿童熟悉的生活场景;另一方面,家庭也是儿童生活最主要的场所。儿童是在学校与家庭的生活中产生了人与人的链接。而儿童片正是对这种现实的链接进行情趣化的呈现。因此它忌讳晦涩生拗,提倡浅近明朗。而这就需要创作者汲取儿童生活中的情趣转化为艺术上的情趣,需要创作者对儿童生活的明晰理解、对儿童形象的敏锐捕捉和对儿童心灵的准确把握。《我的九月》展示了儿童的社会角色特征,呈现了儿童现实生活的本真面目,描写的是儿童眼中的儿童世界,符合儿童的实际生活经验,从而为儿童提供了一套成长模式的参照系。

在叙事结构上,考虑到儿童观众特殊的观影心理,《我的九月》是按照线性结构进行顺序叙事的。线性叙事是文学和电影剧本创作中比较经典的叙事手法,它“以时间线索上的顺序发展为主导,以事件的因果关系为叙述动力,追求情节结构上的环环相扣和完整圆满的故事结局。”从儿童的思维和认知水平上来看,儿童更易于接受和理解这种简单干净的线性叙事结构。影片以安建军渴望参加亚运会开幕式,却在编队定员中被刷下来为中心事件,就此以事件自然的时间流程展开对“安大傻子”的形象塑造和故事呈现。在中心事件下,导演会为主人公解决问题设置最后期限。伴随着时间的流动和剧情的发展,最后期限也逐渐到来,“时间——人物命运”紧紧联系在一起。这也就为儿童观众设计了一个悬而未决的悬念。悬念遵循观众关心人物命运和故事发展的期待心理,从而激发观众的参与感和好奇心。影片让安建军在希望和失望间反复游走,以环环相扣的情节线索和一波三折的内在张力引导儿童观众进入剧情的发展之中,在紧张——舒缓——紧张——舒缓的节奏中,营造出失望——希望——失望——希望的心理情态。同时,由于儿童对世界总是充满正向的想象和理解,因此即使影片中的主人公遭遇重重困难,儿童还是更愿意接受影片的美满结局。儿童的这种不可逆的心理特征与审美情趣,也决定了儿童片美满结局的不可逆性。《我的九月》中的安大傻子凭借自己的坚持和乐观,最终如愿以偿获得了参加亚运会开幕式的资格。

在叙事策略上,《我的九月》采用了蹲下来看孩子的创作姿态,从儿童的视角看世界,借助儿童的视角来讲述儿童的故事。导演尹力在导演阐释里说,把一个原来讲老师的故事拾掇成彻头彻尾的孩子戏,表现孩子生活,揣摩孩子心理,始终站在孩子的角度把握情节发展的每个环节。无论是中心事件还是贯穿人物,整部影片从构思、取材、观点到心态都是儿童式的,完全符合儿童电影的本性。“不熟悉孩子,不熟悉今明天的孩子,仅凭自己儿时的积累或概念化地图式孩子们的生活,自然得不到你表现对象的认同。”《我的九月》在创作一开始就要求所有创作人员放下艺术家的架子,“面对生活,拥抱生活,有感而发。”运用儿童视角能够拉近与儿童观众的距离,增强儿童的参与感和认同感。《我的九月》透过儿童的视点,捕捉到的是专属于儿童的趣味经历和情感体验,将镜头作为儿童观众的眼睛,更能清晰直观地表达儿童眼中充满情趣的世界,从而带领儿童观众走进银幕中的去成人化的儿童世界。

图1.电影《背起爸爸上学》海报

二、形象塑造的“儿童情趣”

人物是影视叙事文本的基础和灵魂。对于儿童片而言,如果电影中的人物毫无特色和可信度,就会让儿童观众失去好感和兴趣;反之,如果电影角色有着别具一格的独特魅力,又能俘获观众的想象力,那么儿童观众就会投入到电影故事里去。影片《我的九月》中的形象塑造,主要通过演员表演、性格刻画和语言表达三个层面来呈现“儿童情趣”的。

首先是本真自然的儿童表演。一些儿童片之所以让儿童观众产生距离感和隔膜感,主要原因是片中的小主人公难以取得儿童观众的认同,让人觉得不够自然质朴和真实可爱。比如《背起爸爸上学》《风雨故园》等。这些影片呈现的往往是一个儿童演员,在主人公身上总有着成人斧凿的痕迹,却不是一个真正的小孩,从而使影片缺乏儿童情趣。儿童表演的成败最终取决于成人导演的选择与引导。所以,如何选择合适的儿童演员,以及如何指导儿童演员表演,对儿童片中儿童情趣的呈现显得尤为重要。在小演员的选择上,不能仅仅考虑长相是否漂亮,而是要考量儿童演员是否具有角色的性格色彩。儿童角色的魅力来自于儿童的特性,儿童片中的演员不是去“演”儿童,而是要展现出儿童自有的魅力。所以,对于儿童演员的选择要根据剧本中的角色特性去寻找个性相似的儿童。这既关系到影片能否为观众提供亲切熟悉又耳目一新的形象,也关系到儿童观众对影片的态度:接受还是拒绝。《我的九月》中的小演员都是从现实生活中挑选的非职业演员,与片中角色个性的匹配度都很高。在小演员的指导上,因为小孩子最忌讳有演的感觉,所以唯有让他们把这一切都信以为真才能拍出最好的效果。导演尹力拍摄时就告诉小演员张萌:“别想着这是拍电影,平时是什么样,现在你还什么样。”因此,在儿童片的拍摄中,最有效的引导是让儿童演员在不知不觉中进入到电影中的情境,让他们释放儿童的天性,诱发他们最真挚的情感和最质朴的童趣。只有这样,才能通过儿童本真自然的表演,传达出让儿童观众喜爱的“儿童情趣”。

其次是刻画具有儿童气质的性格。儿童迥异于成人的就是他们的性格。性格在叙事学上有行动元的功能,所谓行动元,即作为一个发出动作的单位对整个事件进展过程产生推力。所以情节受制于性格。儿童片深受儿童喜爱,就在于主角有着极具儿童气质的性格。《我的九月》中的安大傻子性格唯唯诺诺,懦弱胆小,吃了哑巴亏也不敢表达自己的想法,内心敏感脆弱,永远被人奚落挤兑。学习成绩落后,训练时也比别人乱半拍,就连女生都敢欺负他。但就是这样的安大傻子,却上进,正直,默默坚持。在老师的帮助和鼓励下,一步步克服心理障碍,走出低谷,建立自信,赢得大家的尊重和认可。这样性格的安大傻子,正是现实中很多孩子的真实写照。生活中不起眼,被欺负,被漠视,却也有着勤敏好学的闪光点和达观向上的品质,因而引起儿童观众的强烈共鸣。而与“安大傻子”相对应的则是刘庆来的性格。刘庆来聪明伶俐,能说会道,思维敏捷,处处给人留下好印象,受老师和家长的喜爱。但同时,他也会以小聪明指使安大傻子偷裤子,大方地领取不属于自己的荣誉,在言语上尽显自己的得意劲和优越感。安建军和刘庆来一“傻”一“精”,是生活中常见的两类儿童性格。但影片并没有下结论孰优孰劣,而是以平等的眼光,通过饱满立体、富有儿童气质的性格对比,使儿童观众自己体悟真善美和假丑恶,从而获得审美的认同、心灵的净化和性格的塑造。影片在塑造儿童形象上并未一厢情愿地打造懂事好孩子的角色,而是关照儿童的童心与童真,让他们敢于说真话,敢于抒真情。而只有走进儿童的内心,才能塑造出充满儿童情趣、富有儿童气质的人物。

最后是符合儿童特点的语言表达。电影中的语言通过人物的台词说出来,因此需要与人物的年龄特征和性格特色相匹配,也需要与人物身处的环境和人物的关系相协调。因此儿童片需要创作者深入儿童的现实生活,挖掘符合儿童特点的语言词汇,区分不同性格儿童的语言差异,从而使得儿童片中儿童的语言表达贴合儿童的思维特征和现实生活。“‘儿童语言’指的是儿童对故事中的人和事一种符合他当时的心态,发自人物内心的一种表露。”影片《我的九月》中的台词对话都极富儿童的天性和灵性。截取影片中的一段对话:

刘庆来:“还笑呢,刷下来了不生气?今天回家你爸不K你才怪呢。”雷震山:“生气!气得我着火!”安建军:“气得我要爆炸!”雷震山:“气得我直想出去打一架!”安建军:“我真想踢体育老师一脚!”刘庆来:“踢老师?你连女生都怕,还敢踢老师啊。”雷震山:“安大傻子,你知道女同学为什么瞧不起你吗,不是因为你的大零蛋,是因为你不会打架,不像男子汉!”

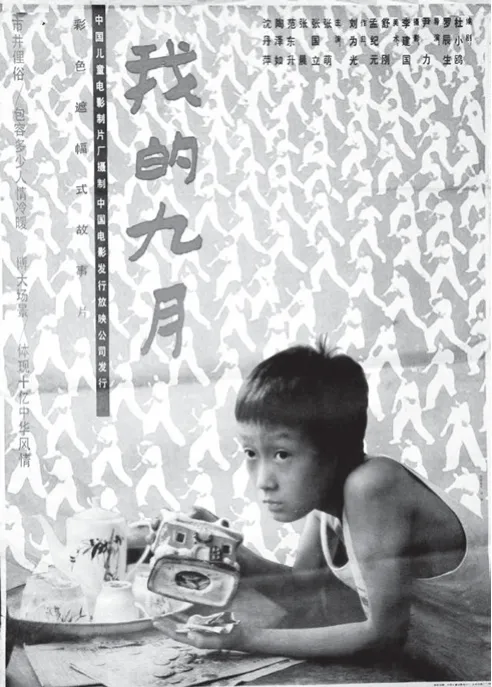

图2.电影《我的九月》海报

这一处三个男生因为落选而在教室里愤愤不平。既直抒胸臆,又反映出安建军经常落下风的懦弱性格。因此,儿童片的创作者为角色设计合适的语言显得尤为重要。一方面语言的准确性和生动性对于塑造人物的儿童情趣具有立竿见影的功效;另一方面有助于儿童观众理解人物甚至喜欢人物。具体而言,在操作上儿童片主要通过三个层面来尽力呈现语言上的“儿童情趣”:首先避免晦涩难懂和模式化的语言,注重语言的浅显易懂和诙谐有趣,这符合儿童幽默、童稚和天真的个性;其次避免装嫩的“娃娃音”,不能主观臆想地故作天真,而是需要创作者真正走进儿童生活,了解儿童的话语系统和精神世界,创作出儿童能够接受和喜欢的语言台词;最后是避免不符合儿童身份的说教和宣言,让小孩说“大人话”虽然能满足创作者主观上的诉求和偏好,但却会引起儿童观众的无感反应甚至排斥情绪。总之,儿童片里的语言表达,是为塑造儿童观众喜欢的人物服务,因此就要投儿童观众之所好,在语言设计要注重“儿童情趣”。

图3.导演尹力

三、视听语言的“儿童情趣”

一部优秀的影片往往是视听的完美融合和共同作用,视听的相互通融带来通感的心理效应,从而产生深层的审美效果。儿童片的主要服务对象是儿童,因此在视听语言上也要满足儿童的审美诉求和心理需要。“什么样的电影语言决定了影片什么样的基调,从儿童电影创作的角色语言角度看,应充分注意‘儿童情趣’,电影语言也应注意‘儿童情趣’。”

一部优秀的儿童片,不光是有着好看的故事,还同样要有让儿童觉得好看的视觉语言。而要让儿童觉得好看,影片的视觉呈现就要选择容易被儿童理解接受、符合儿童身心发展特点的表达方式。在视觉层面上,《我的九月》主要通过三个方面来呈现“儿童情趣”的:首先是秉持简单易懂的镜头风格。影片有着大量的长镜头和运动镜头,二者经常搭配使用。“影片根据自然生活流动的特点和以儿童为主体的特点,大量采用了运动镜头。”如影片开场第一个镜头就有近40秒,呈现的是安建军会小伙伴一起回家、和妹妹玩耍的愉悦心情。从全景跟到中景在摇移到近景,靠纵深调度交代了人物关系,也呈现了儿童的欢乐时光。在展现同学们训练亚运会的体操训练时, 也是富有节奏的运动镜头,一镜到底,跟随孩子们的动态,使画面自然流畅,这也与儿童喜欢活动的特点相统一。同时,是中近景的大量使用。一方面,有利于捕捉儿童饶有情趣的表情特征和行为细节,比如吐舌头、挠头等顽皮鬼脸;另一方面,运用中近景能够塑造出更具立体感的人物形象,同时也能集中儿童观众的注意力,契合儿童观众的观赏习惯,达到很好的传播效果。其次是明朗自然的整体色调。影片整体呈现自然明亮的暖色调,在用光、造型、服装等都注重对色彩的运用,营造出温馨有爱的氛围和欢快明朗的情境。既有效烘托出活泼、童趣的氛围,也着重凸显出儿童的独特性,从而在视觉上给儿童观众带来艺术感染力。最后是影片中幽默的造型装扮和童趣的动作设计。《我的九月》通过造型性和运动性的有机统一,来调动儿童观众的视觉感受和心灵律动。如安建军模仿卡通人物戴上“必胜100”的头巾,自我暗示要拿100分。寻找快乐是儿童生命的主旋律,充满喜剧的审美情趣也是儿童审美心理的必然要求。电影里的幽默和智慧,逗趣与活力,能使儿童在欢乐的观影过程中得到审美愉悦,获得积极乐观的力量,得到力与美的熏陶。

在听觉层面上,影片主要通过两个方面来呈现“儿童情趣”的:一方面是烘托气氛和渲染情感的音乐。《我的九月》的音乐创作“要求必须是少年儿童特点的,有时代感的,有北京地方风格的,有运动会特点的”。比如安建军比武的那场戏。安建军通过比武,在一片加油声中通过了选拔,证明了自己,从而成为亚运会团体操中光荣的一员。这一片段,音乐由人声弱进,随着画面情绪的变化和高潮的到来,人声和乐队的层次逐渐加强,最后在宽广的旋律和高昂的激情中结束。在这个场景中,画面层次与音乐层次错落有致,相得益彰,使观众的情绪随着画面和音乐的起落而起落,烘托出儿童在竞技体育中的紧张气氛。其次是贴近生活充满真实感的音效。影片充分运用了环境声、背景声、画外音的远中近多层次的纵深配置。比如校园戏里,既有前景人物活动的对白和动效,也有背景里的鼓乐、歌声、广播,还有校园外大街上车流的嘈杂声等。这些都是儿童活生生的校园生活场景。而在生活的四合院里,声音布局既有前景人物的对话动作,也有环境声里的电视声、钢琴声,还有院子外的叫卖声。以上声音,无论是校园里的热烈喧嚣,还是四合院里的嘈杂纷乱,以及亚运会期间北京城上空的热烈气氛,都为影片提供了一个不亚于同期声的纪实风格场景。而这正符合儿童的日常认知,增添了影片的艺术感染力和儿童情趣。

结语

近年来我国儿童片普遍存在忽视儿童本质、滥煽情、滥真纯、滥教育的诟病,缺少儿童视角的认同感,离儿童真实的世界太远。因此对优秀儿童片《我的九月》里关于“儿童情趣”的有益创作经验的梳理,有助于为我国日渐冷场的儿童片创作注入新的热血和活力。儿童片是通过儿童易于理解的表达方式来描绘儿童的生活情趣,呈现的是儿童心目中的儿童世界。换言之,儿童片的本位应该就是儿童情趣。没有“儿童情趣”的影片会“贫血”。一部血统正宗的儿童片,无论在表现内容上还是在艺术形式上,都要坚持“儿童情趣”的本位意识,坚持“为儿童而拍摄”的总体思路,这样才能实现“为儿童喜爱”的拍摄目的,才能真正走进儿童的视野,取得他们的认同。

【注释】

①秦裕权.让孩子们更喜欢[M].北京:中国电影出版社,2005:77-84.

②王云缦主编.《我的九月》从剧本到影片[M].北京:北京广播学院出版社,1991:268.

③ 李显杰.电影叙事学:理论与实践[M].北京:中国电影出版社,2000:22-23.

④ 郑欢欢.儿童电影:儿童世界的影像表达[M].中国电影出版社,2009:34-37.

⑤ 李约拿.儿童电影的美学个性[J].湘潭大学学报,1990(10) :112-114.

⑥ 郦苏元.儿童心理与儿童电影[J].当代电影,1990(6):72-81.

⑦ 尹力.“我的九月”:发现生活的真善美[J].电影艺术,1991(4):73-77.

⑧ 陈宛、妤乌兰.儿童电影──导演与儿童的真诚对话(上)[J].北京电影学院学报,1996(6):188-212.

⑨ 陈宛、妤乌兰.儿童电影──导演与儿童的真诚对话(下)[J].北京电影学院学报,1996(12):51-73.

⑩周星.儿童电影现状与发展问题的认识[J].天津社会科学报,2005(7):111-114.

⑪王云缦主编,《我的九月》从剧本到影片,[M].北京:北京广播学院出版社,1991:268.

⑫王云缦主编,《我的九月》从剧本到影片,[M].北京:北京广播学院出版社,1991:276.