基层协商的实施是令人满意的吗?

李强彬 傅妙婵

摘 要:在“对上负责”与“对下负责”最直接的交互性界面中,作为基层协商的组织者、促进者和实践者,基层干部的协商民主认知对于健全社会主义协商民主具有指引性作用。从执行层面考察基层干部对基层协商的满意度及其影响因素的研究表明:基层干部对基层协商的满意度评价在总体上处于中等水平;随着基层协商层级的降低,基层干部的满意度呈下降趋势;对协商民主的熟悉度、干群直接平等对话、基层实施条件、上级支持、顶层制度设计都显著正向影响基层协商的实施;顶层制度设计和上级支持对基层协商实施满意度的影响力度均比较大;基层实施条件对社区(村)一级协商民主实施满意度的影响力度最大。要实现基层协商的有效运转和运行绩效的最大化,亟须为基层协商创造有利条件,防止基层协商在贯彻落实中被异化、泛化和形式化。

关键词:基层协商;基层干部;协商民主;满意度

中图分类号:D621 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2020)05-0013-12

一、问题的提出

社会主义协商民主的提出、理论建构、制度安排和贯彻实施是我国民主政治建设与国家治理现代化推进中的一件大事,国家层面的顶层设计赋予协商民主之于我国国家建设和国家治理十分重要的战略性价值。党的十八大报告明确提出社会主义协商民主是人民民主的重要形式,并从广泛、多层、制度化的纵横体系中指出了我国推动协商民主发展的具体方向和路径,使协商民主在我国的研究和运用迅速地步入了“快车道”。在此之后,作为专门推进我国协商民主发展的标志性文件,中共中央印发的《关于加强社会主义协商民主建设的意见》(以下简称《意见》)明确地将社会主义协商民主与党的领导、人民当家作主、党的群众路线、政治体制改革、群众切身利益、改革发展稳定重大问题的决策和实施相对接,这进一步夯实了社会主义协商民主作为我国社会主义民主政治特有形式和独特优势的使命、目标和任务。在新的历史时期,党的十九大报告进一步作出了“协商民主是实现党的领导的重要方式”的重大判断,赋予了协商民主以新的发展目标和活力。然而,任何良好的理论构想、顶层设计、制度安排和政策谋划都只有在实际的运行中才能创造价值和绩效,制度的文本性规定与实际的贯彻实施之间往往存在“亏空”和差距。要实现我国协商民主运作体系的优化和运行绩效的最大化,亟须在“实施得怎么样”的维度中考察和探寻协商民主发展的条件和可行路径。

就此而言,乡镇、街道和社区、行政村层级的基层协商在我国协商民主的制度性渠道中具有规模、成本和操作上的优势,是推进基层民主治理的重要工具,对于塑造良好的党群关系、干群关系以及防范化解基层社会治理中的矛盾和冲突具有重要作用。通常来说,基层协商的议题、内容、程序、过程、结果以及参与者和基层干部的作为更容易为群众所直接感知,在信息的完整性、发言的平等性、过程的开放性、相互的尊重性、协商的有效性和结果的影响性方面也更可能直接地受到群众的检视。尤其是在“对上负责”与“对下负责”最直接的交互性界面中,作为基层协商的组织者、促进者和实践者,基层干部的协商民主认知、态度和倾向无疑对基层协商的贯彻和实施具有重要影响。特别是基层干部对落实基层协商本身的评价以及对影响基层协商贯彻落实的相关要素的认知对于建立健全社会主义协商民主具有指引性作用。这是因为,国家治理在不同层级的压力会传导给基层,基层协商的制度安排和条件保障最终也会落实在基层。透过基层干部对基层协商的认知,可以为改进基层协商的制度设计和强化基层协商的贯彻实施提供更为切实的思路和更为有力的保障,尽可能避免基层协商在贯彻落实中被异化、泛化、形式化和空洞化,真正使基层协商在基层创造出更多基于群众认同的民主与合法性,创造出更好的基于协商民主的基层治理绩效。

二、文献回顾与研究假设

协商民主的理论特质聚焦于民主的质量,是“协商”与“民主”的统一而非仅有“协商”而无“民主”,亦非仅有“民主”而无“协商”。协商不同于单向的说服、妥协和讨价还价,而是一个相互论理的过程。民主则不是简单的投票多数,而是基于相互给出理由的协商(审慎)多数。作为旨在经由偏好转换而实现深思熟虑的一种治理理论,协商民主排斥基于情绪、欺骗和伪善的治理过程、机制和方式,主张不同的意见经由公开的检视而获得认同与合法性,进而促成基于“更佳理由”的民主治理。就此而言,作为基层协商的组织者、促进者和实践者,基层干部在基层协商的贯彻落实中所扮演的角色至关重要。然而,一些研究指出,基层的协商实践还存在诸多扭曲性观念和样态,比如为应付上级压力而借协商之名行“传统管控”之实[1],借协商之名而钻制度漏洞[2],随意化、人治化之下对协商制度的规定进行模糊化、利己化处理[3],象征意义大于实质意义[4]等。基层协商的这些执行扭曲说明,在落实顶层的基层协商制度安排与有效回应群众需求之间,我们首先需要把握“協商民主是什么”这一基本问题。也就是说,基层政府和基层干部首先应当熟悉和清楚协商民主的理论特质、基本原则、构成要素、操作规程和一般性条件要求。同时,也只有在实践中才能更好地把握协商民主的特质和操作性要求。正如《意见》所指出的,“党委领导同志要以身作则,带头学习掌握协商民主理论,熟悉协商民主工作方法,把握协商民主工作规律,努力成为加强协商民主建设的积极组织者、有力促进者、自觉实践者”。为此,就基层协商得以贯彻落实的总体状况而言,提出以下研究假设。

假设1:对协商民主的熟悉度显著影响基层干部对基层协商实施满意度的评价,越是熟悉协商民主,满意度评价越高。

协商民主的实施需要遵循一系列原则,确保协商与对话的平等性是良好协商的必要条件。就特定的协商过程而言,参与协商的相关各方不仅在发言的资格和程序上具有平等性,而且各自所持的意见在相互尊重的意义上也应是平等的。协商过程只有确保了平等性,才可能通过论理来产生每个人在原则上可以接受的结果[5],地位的平等可以鼓励最大程度的协商[6]。一旦缺乏平等而对协商予以强制或操控,协商也就意味着失败。就基层协商来说,大量的基层公共事务具有执行中的“再决策”性质,通常与群众的切身利益直接联系在一起,党群、干群之间能否进行直接而平等的协商对话就更显重要。然而,基层协商在实施中还存在象征协商、控制协商、诱致协商、投机协商等突出问题[2]。有研究者指出,基层政策执行难的原因之一就是基层政府与政策客体的有效对话不足[7]。因此,干群之间能否进行直接、平等的协商对话是衡量基层协商实施状况的一个重要的观察点。进而,提出以下研究假设。

假设2:基层党委、政府与群众之间能否进行直接平等的协商对话显著影响基层干部对基层协商实施满意度的评价,即干群之间越是能够进行直接平等的协商对话,满意度评价越高。

任何民主模式的实施都需要相应的条件,基层协商的实施亦是如此。以浙江温岭“民主恳谈会”为例,其创设最早源于当地“农业农村现代化教育建设论坛”所设计的群众发言环节,与温岭市地方政府持续推动“民主恳谈会”制度化的努力具有极大的关系[8]。从其发生的原初社会环境来讲,温岭发达的私营经济给当地政府带来了变革的压力,迫使基层干部以“民主恳谈会”这一形式来扭转冷漠的干群关系和拉近干群之间的心理距離[9]。要做到于决策之前和决策实施之中协商,就需要基层政府创造良好的协商氛围和条件,打破政府主导和“一把手决策”的模式,变被动协商为主动协商,变封闭式决策为开放式决策。对此,《意见》也明确作出要求,“营造协商民主建设良好氛围。各级党委要自觉把协商民主建设贯穿于各领域,坚持有事多协商,遇事多协商,做事多协商”。据此,提出有关协商民主实施条件与基层干部对协商民主实施满意度之间的假设。

假设3:基层单位实施协商民主的条件成熟度显著影响基层干部对基层协商实施满意度的评价,实施条件越成熟,满意度评价越高。

基层协商也有其特有的议题、程序和参与者,基层治理事务范围广、数量大、压力大,这就使得基层协商的有效实施往往离不开上级组织和领导的积极支持与鼓励。对此,《意见》特别强调,“各级党委要充分认识加强协商民主建设的重大意义,把协商民主建设纳入总体工作部署和重要议事日程,对职责范围内各类协商民主活动进行统一领导、统一规划、统一部署”。中办和国办印发的《关于加强城乡社区协商的意见》也指出,“支持鼓励协商民主建设探索创新。协商民主建设是一个不断发展的过程。各级党委要加强领导和组织协调,鼓励探索创新”,“县(市、区、旗)和乡镇、街道要进一步加大支持力度,通过村级组织运转经费保障机制等现有渠道,为城乡居民开展协商活动提供必要条件和资金”。相关的学术研究也指出,基层协商的广泛实施与上级组织和领导的重视是分不开的,广泛开展基层协商的瓶颈之一就是基层协商没有获得地方政府的普遍重视,并且缺乏有力的组织保障[4];有的地方的主管部门是五花八门,自发行为居多[10]。因此,就良好、可持续的基层协商实践而言,上级单位和领导的支持程度无疑会影响基层协商的实施。此外,作为一种新兴的民主治理模式,制度的设计需要贴合基层的实际,这样才能为基层协商的有效推进提供切实有效的指导。进而,本文就上级支持、制度设计的切合度与基层协商的实施提出以下假设。

假设4:上级单位和领导对协商民主的支持度显著影响基层干部对基层协商实施满意度的评价,上级越支持,满意度评价越高。

假设5:顶层的协商民主制度设计与地方基层的实际越是切合,基层干部对基层协商实施满意度的评价越高。

基层协商的实施不仅需要顶层制度设计的推动和具体条件的营造,还需要在实际的协商过程中以绩效的生成来持续推动协商的落实。一些研究指出,尽管基层协商在促进有序参与、包容不同利益诉求、增进有效决策、提升执政能力、化解社会冲突等方面彰显了成效,但“没有政绩不愿搞”“怕政治风险不敢搞”“担心发展受影响不能搞”导致基层协商难以落地生根,一些基层干部甚至将基层协商视为为我所用的工具而不是政府决策的常态化机制,造成基层协商在落实的过程中流于形式[10]。有研究者指出,基层协商难以推进的一个原因就是基层协商不能为地方政府和基层干部带来明显的资源收益[4]。此外,从基层民主治理的长远发展来说,突出基层协商的工具意义而忽视其价值意义则可能造成基层协商的异化[3]。协商民主无疑为公众参与提供了一种新的机制和方式,扩展了传统的公众参与途径,但关键的问题是,基层协商中公众参与政策讨论能否提升基层治理和政策实施的效果。基于此,我们从基层协商的理论预期和实际运行成效的角度提出了本文的最后一个研究假设。

假设6:居民参与政策讨论能否改善政策实施效果显著影响基层干部对基层协商实施满意度的评价,越是认为改善作用大,满意度评价越高。

三、变量设计与数据来源

为考察“基层协商实施得怎么样”,笔者以“基层协商实施满意度”为因变量,并且根据《意见》对基层协商层级的界定,分别考察基层干部对县(市)、乡镇(街道)、社区(村)三个层级的协商民主实施满意度及其影响因素。之所以对县(市)这一层级贯彻落实协商民主的状况进行分析,是因为跨行政村、跨社区、跨乡镇(街道)的公共事务日益增多,需要将社区(村)协商和乡镇(街道)一级的协商上升至县(市、区、旗)一级。在自变量的设计中,根据研究的动机、目标和假设,分别以对协商民主的熟悉度、干群直接平等对话情况、基层协商实施条件、上级支持情况、顶层制度设计切合度、协商效果为自变量。变量的操作和赋值详见表1。需要说明的是,由于问卷设计的题项将肯定性回答置于前方、否定性回答置于后方,其赋值与一般的认知相反,因此本文重新对此进行了反向编码,即从“非常满意”到“非常不满意”的赋分从“1”至“5”变为从“5”至“1”,分值越高,表明满意度评价越高。

本文的数据来源于中央文献研究院陈家刚研究员主持实施的“完善和发展社会主义协商民主问卷调查”(基层干部卷),中山大学何俊志、清华大学孟天广、中国人民大学马得勇和中央文献研究院陈雪莲、王艳、宋学增等专家学者参与了问卷的设计和实施,数据库建设工作具体由孟天广负责。2017年4月1日至12月10日,项目组向36个地级市党校培训班学员发放问卷4000份,完成有效问卷3304份,有效完成率为82.6%。问卷的发放采取配额抽样,配额依据为基层干部的地域归属。

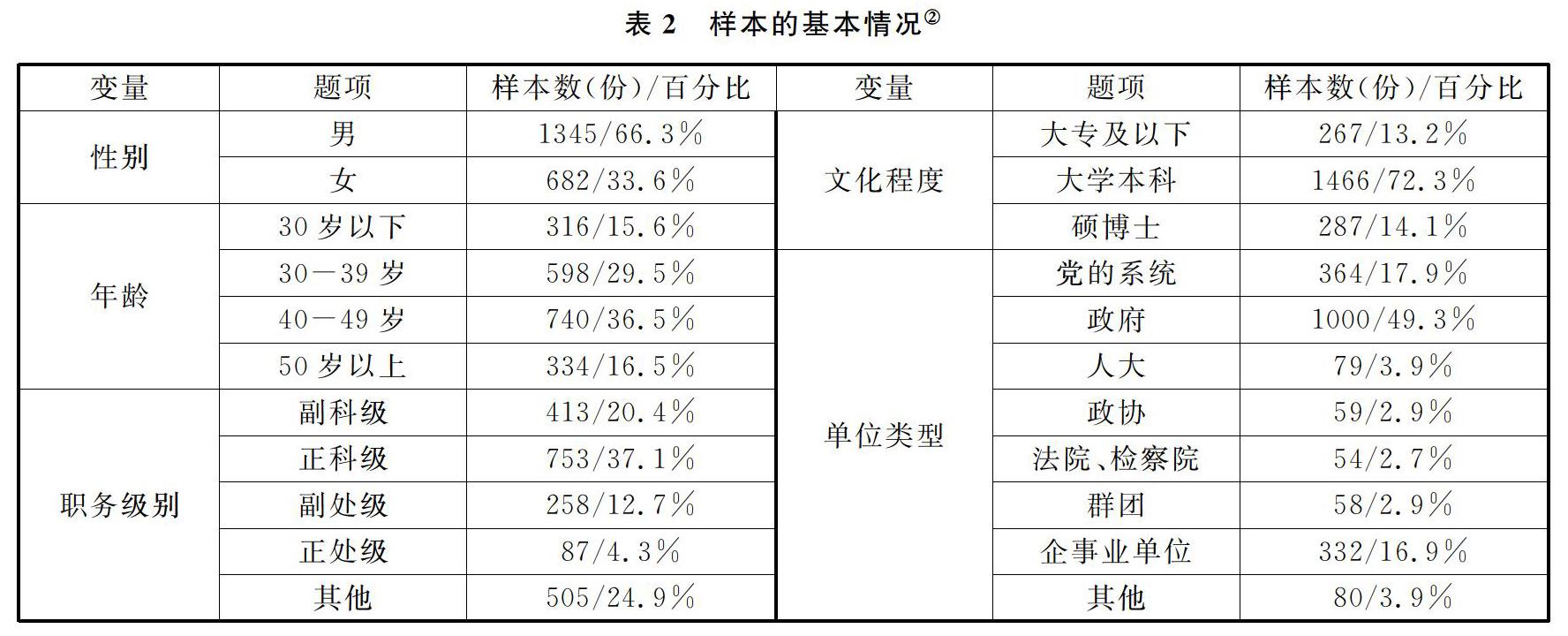

为保证问卷质量,本文根据被调查者对“请问您知道这个文件①吗?”这一题项的回答,剔除选择“不知道”的样本数据。这样做,一是有利于提高问卷质量,因为受访者要判断基层协商的贯彻落实情况,应当了解这一有关协商民主制度设计的重要文件;二是有利于对“顶层制度设计切合度”进行筛选,受访者如果不知道这一文件,则无法真实、准确地判断该文件是否适合本地的具体情况。筛选后,本研究的样本量最终为2029。同时,由于本文中核心变量的缺失值较多,若采用直接剔除样本的方式处理,会丢失相当数量的样本信息,因而本文改用最为常用的期望最大化算法(EM算法)[11]对缺失值进行估计填充。采用期望最大化算法处理缺失值以后,样本的基本情况参见表2。

四、统计与分析

(一)基层干部对基层协商实施满意度的认知

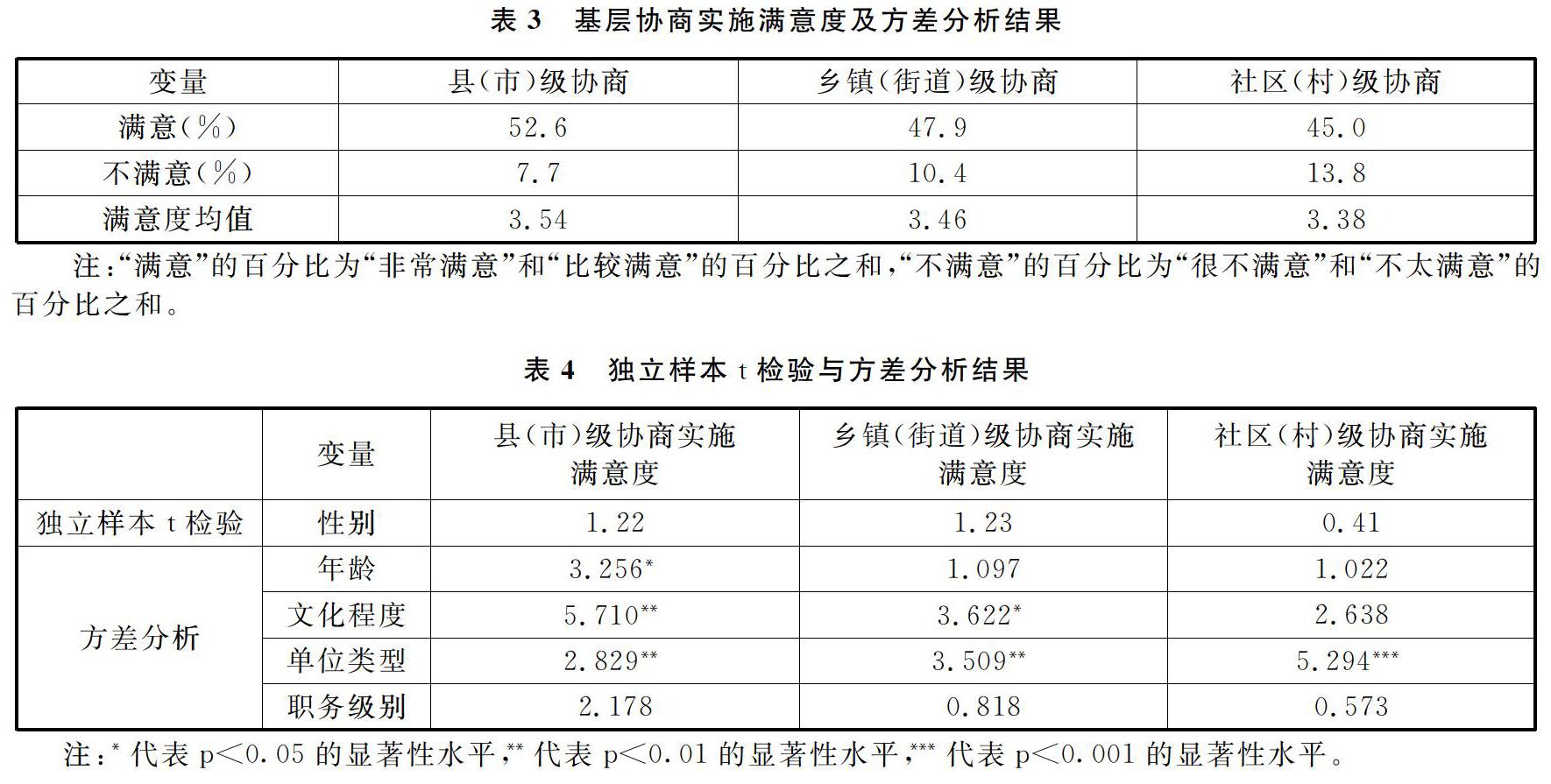

表3显示了基层干部对县(市)、乡镇(街道)、社区(村)三个层级的协商民主实施满意度的评价。总体来说,约五成的基层干部对县(市)级协商表示满意,而对乡镇(街道)级协商和社区(村)级协商感到满意的基层干部不到五成。三个层级的协商民主满意度均值都介于“一般”和“比较满意”之间,这在一定程度上反映出我国基层协商的实施还有较大的提升空间。值得注意的是,对县(市)级协商民主的实施感到满意的基层干部,占样本总量的52.6%,对乡镇(街道)级和社区(村)级协商民主的实施感到满意的基层干部分别占样本总量的47.9%和45%;随着基层协商层级的降低,基层干部对协商民主实施情况感到不满意的样本比例在增加,分别占样本总量的7.7%、10.4%和13.8%;县(市)、乡镇(街道)、社区(村)三个层级的协商民主实施满意度均值分别为3.54、3.46和3.38。这都在一定程度上说明基层干部对基层协商实施的满意度随着层级的降低而呈下降趋势。

为了解不同属性的基层干部对基层协商实施满意度的评价是否存在显著差异,本研究利用独立样本t检验和单因素方差分析进行数据分析,结果如表4所示。在县(市)级协商民主实施满意度方面,独立样本t检验发现性别差异不显著(p=0.222)。单因素方差分析发现,不同年龄、不同文化程度、不同单位类型的基层干部之间存在显著差异,而不同职务级别则无显著差异(p=0.069)。多重比较分析表明:30岁以下基层干部和30-39岁基层干部的满意度都显著低于40-49岁基层干部的满意度;大专及以下学历基层干部的满意度显著高于大学本科及硕博士学历基层干部的满意度;来自党的系统的基层干部的满意度显著高于来自政府及企事业单位的基层干部的满意度。

在乡镇(街道)这一层级的协商民主实施满意度方面,独立样本t检验发现不同性别的基层干部之间不存在显著差异(p=0.219)。单因素方差分析发现:不同文化程度、不同单位类型之间存在显著差异,而不同年龄(p=0.349)、不同职务级别(p=0.513)之间则无显著差异。在文化程度的多重比较上,大专及以下学历基层干部的满意度显著高于硕博士学历基层干部;在单位类型的多重比较上,来自党的系统的基层干部对协商民主实施的满意度显著高于来自企事业单位的基层干部。

在社区(村)这一层级的协商民主实施满意度方面,独立样本t检验发现性别差异同样不显著(p=0.685)。单因素方差分析发现,不同单位类型之间存在显著差异,而不同年龄(p=0.382)、不同文化程度(p=0.072)、不同职务级别(p=0.573)之间则无显著差异。单位类型的多重比较表明,来自党的系统的基层干部的满意度显著高于来自政府、政协、法院和检察院、群团以及企事业单位的基层干部的满意度,来自政府的基层干部的满意度显著高于来自政协的基层干部的满意度,来自人大的基层干部的满意度显著高于来自政协、法院和检察院、群团以及企事业单位基层干部的满意度。

综上可得,无论哪一层级的基层单位,来自党的系统的基层干部对于基层协商实施的满意度普遍高于其他系统的基层干部。

(二)基层干部对基层协商实施满意度约束条件的认知

表5从对协商民主熟悉度、干群直接平等对话情况、基层实施条件、上级支持情况、顶层制度设计切合度以及协商效果预期六个方面展示了基层干部对基层协商实施满意度约束条件的认知分布,具体的数据分析主要如下。

其一,就协商民主熟悉度而言,不到半数(44.6%)的基层干部表示对协商民主感到熟悉,感到不熟悉的比例达到14.9%,这表明我国基层干部对协商民主本身的认识水平还有较大的提升空间。独立样本t检验发现,性别差异达到显著性水平(p<0.001),男性的熟悉度均值比女性高0.315。单因素方差分析发现,不同年龄(p<0.001)、不同文化程度(p<0.001)、不同单位类型(p<0.001)、不同职务级别(p<0.001)之间均存在显著差异。在年龄的多重比较上,30岁以下的基层干部协商民主熟悉度显著低于其他年龄段的基层干部(p<0.001),30-39岁的基层干部的协商民主熟悉度显著低于40-49岁和50岁以上的基层干部(p<0.001);在文化程度的多重比较上,学历为大专及以下的基层干部对协商民主的熟悉度显著低于硕博士学历的基层干部(p<0.01),学历为本科的基层干部对协商民主的熟悉度显著低于硕博士的熟悉度(p<0.05);在单位类型的事后比较上,来自政协的基层干部对协商民主的熟悉度显著高于来自政府、群团的基层干部(p<0.05),而来自企事业单位的基层干部对协商民主的熟悉度显著低于来自党的系统、人大、政协、法院和检察院的基层干部(p<0.05);在职务级别的多重比较上,副科级基层干部对协商民主的熟悉度显著低于正科级和正处级基层干部(p<0.05)。

其二,就干群直接平等对话而言,近七成的基层干部(68.4%)认为党和政府能够与群众进行直接平等的对话,约一成(9.9%)的基层干部对此持否定态度,这表明大部分基层干部对干群直接平等对话具有较强的信心。独立样本t检验发现,性别差异达到显著性水平(p<0.001),男性干部对干群之间能够直接平等对话的认同度的均值比女性干部高0.228。单因素方差分析发现,不同年龄(p<0.01)、不同文化程度(p<0.01)、不同单位类型(p<0.05)、不同职务级别(p<0.001)之间有显著差异。年龄的多重比较结果显示,30岁以下的基层干部对干群之间能够直接平等对话的认同度显著低于40岁以上的基层干部(p<0.001)。在文化程度的多重比较上,学历为大专及以下的基层干部对干群能够直接平等对话的认同度显著高于硕博士学历的基层干部(p<0.01),学历为本科的基层干部对干群之间能够直接平等对话的认同度显著高于硕博士学历的基层干部(p<0.01)。在單位类型的多重比较上,来自企事业单位的基层干部对干群之间能够直接平等对话的认同度显著低于其他单位类型的基层干部(p<0.05)。在职务级别的多重比较上,副科级干部对干群之间能够直接平等对话的认同度显著低于副处级干部(p<0.001),正科级干部对干群之间能够直接平等对话的认同度显著低于副处级干部(p<0.05)。

其三,就基层实施协商民主的条件而言,约四成的基层干部(41.2%)认为本单位实施协商民主的条件是成熟的,超过两成(23.8%)的基层干部表示本单位实施协商民主的条件不成熟,这在一定程度上说明大部分基层干部认为基层协商民主实施条件还不够成熟。独立样本t检验发现,性别差异达到显著性水平(p<0.05),男性干部对条件成熟度的判断均值比女性干部高0.107。单因素方差分析发现,不同年龄(p<0.01)、不同职务级别(p<0.05)之间存在显著差异,而不同单位类型(p=0.05)、不同文化程度(p=0.761)之间无显著差异。年龄的多重比较显示,30岁以下的基层干部对基层协商民主实施条件成熟度的判断显著低于50岁以上的干部(p<0.05),30-39岁的基层干部对基层协商民主实施条件成熟度的判断也显著低于50岁以上的干部(p<0.05)。在职务级别的多重比较中,副科级干部对基层协商民主实施条件成熟度的判断显著低于正处级干部(p<0.05)。

其四,就上级对基层协商民主的支持而言,六成(60.1%)的基层干部认为上级单位支持基层贯彻落实协商民主,仅有5.4%的基层干部对上级支持持消极态度。这在一定程度上说明,各级党委、政府在整体上比较支持协商民主的实施,这也意味着基层单位实施协商民主具有较好的政治氛围。独立样本t检验发现,性别差异没有达到显著性水平(p=0.311)。单因素方差分析发现,不同年龄(p<0.05)、不同文化程度(p<0.05)之间存在显著差异,而不同单位类型(p=0.393)、不同职务级别(p=0.430)之间无显著差异。年龄的多重比较结果显示,30岁以下的基层干部感受到的上级支持度显著低于40-49岁的基层干部(p<0.01)。在文化程度的多重比较上,学历为大专及以下的基层干部感受到的上级支持度显著高于具有本科学历(p<0.05)和硕博士学历的基层干部(p<0.01)。

其五,就顶层制度设计的切合度而言,超八成(83.8%)的基层干部认為2015年2月中共中央印发的《意见》适合本地方的具体情况。这在一定程度上说明,中央的顶层设计比较好地结合了基层协商的实际,能够兼顾宏观和微观,为基层实践提供指导。独立样本t检验发现,性别差异达到显著性水平(p<0.05),男性干部对顶层设计切合度评价的均值比女性干部高0.499。单因素方差分析发现,不同年龄(p<0.001)之间达到显著差异,而不同单位类型(p=0.05)、不同文化程度(p=0.990)、不同职务级别(p=0.142)之间则无显著差异。在年龄的多重比较上,30岁以下的基层干部对顶层制度切合度的评价显著低于30岁至40岁(p<0.05)以及40岁以上(p<0.001)的基层干部,30-39岁的基层干部对顶层制度切合度的评价显著低于50岁以上的基层干部(p<0.001),40-49岁的基层干部对顶层制度切合度的评价也显著低于50岁以上的基层干部(p<0.05)。

其六,就协商效果预期而言,超过六成(64.7%)的基层干部认为居民参与政策讨论能够改善政策实施效果,约一成(13.6%)的基层干部对此持否定看法,这说明基层干部对协商民主的结果预期在总体上比较积极,积极的协商效果预期有利于激发基层干部贯彻实施协商民主的意愿,也有利于将协商民主扩展至基层公共事务治理的广泛领域。独立样本t检验发现,性别达到显著性差异(p<0.001),男性干部的协商效果预期均值比女性高0.194。单因素方差分析发现,不同年龄(p<0.01)之间存在显著差异,而不同文化程度(p=0.196)、不同单位类型(p=0.589)、不同职务级别(p=0.05)之间则无显著差异。在年龄的多重分析上,30-39岁的基层干部对协商的积极效果预期低于40-49岁(p<0.05)和50岁以上的干部(p<0.01)。

综上所述,绝大部分基层干部认为中央的指导性文件对于地方的具体情况而言是比较适合的,大部分基层干部认为党和政府基本能够与群众进行直接平等的协商对话,对居民参与公共政策讨论能够改善政策实施的效果的预期也比较积极,并且认为上级单位比较支持基层开展协商民主。相比之下,只有四成左右的基层干部对协商民主感到比较熟悉或非常熟悉,认为所在基层单位实施协商民主的条件较为成熟的基层干部也只有四成左右。从基层干部的基本属性来讲,总体上,除了上级支持外,男性干部对贯彻实施基层协商各影响因素的评价均显著高于女性干部;年轻干部对基层协商实施满意度约束条件的评价基本上低于年纪较长的基层干部;文化程度较低的基层干部对协商民主的熟悉度、上级支持度的评价较高,但对干群直接平等对话的认同度较低;来自企事业单位的基层干部对协商民主熟悉度、干群直接平等对话、基层协商条件成熟度、顶层制度切合度的评价大部分都显著低于其他单位类型的基层干部;职务级别较低的基层干部对协商民主熟悉度、干群直接平等对话、基层协商实施条件成熟度、协商效果预期的评价大部分都比较低。

(三)回归分析

在控制性别、年龄、文化程度、职务级别等变量的基础上,本文采用多重线性回归分析方法,探索对协商民主的熟悉度、干群直接平等对话情况、基层实施条件、上级支持情况、顶层制度设计切合度以及协商效果预期对基层协商实施满意度的影响。在验证假设之前,对各变量之间的相关性进行分析,结果参见表6。可以看出,六个自变量与三个因变量之间存在极显著的相关关系,这为开展回归分析提供了基础,多重线性回归分析的具体结果参见表7。

从表7可以看出,在县(市)这一层级的协商民主实施满意度方面,对协商民主熟悉度(β=0.093,p<0.001)对基层协商实施满意度的影响是正向且显著的,假设1在县(市)层面得到证实。干群直接平等对话情况(β=0.102,p<0.001)对基层协商实施满意度的影响是正向且显著的,假设2在县(市)层面得到证实。基层实施条件(β=0.103,p<0.001)对基层协商实施满意度的影响是正向且显著的,假设3在县(市)层面得到证实。上级支持情况(β=0.282,p<0.001)对基层协商实施满意度的影响是正向且显著的,假设4在县(市)层面得到证实。顶层制度设计切合度(β=0.312,p<0.001)对基层协商实施满意度的影响是正向且显著的,假设5在县(市)层面得到证实。协商效果预期(β=0.018,p>0.05)对基层协商实施满意度的影响是正向的,但不具有统计学意义,因此假设6在县(市)层面没有得到数据支持。相似的结果同样出现在乡镇(街道)与社区(村)层级的协商民主实施满意度的模型中,即对协商民主的熟悉度、干群直接平等对话情况、基层实施条件、上级支持情况、顶层制度设计切合度都显著正向地影响基层协商实施满意度,假设1至假设5均得到数据支持,而假设6则均没有得到数据支持。

就不同层级的基层协商实施满意度影响因素差异而言,对县(市)级协商民主实施满意度来说,比较重要的影响因素是上级支持度和顶层制度设计切合度,干群直接平等对话情况和基层实施条件次之,基层干部对协商民主熟悉度这一因素对县(市)级协商民主实施满意度的影响力最低。对社区(村)级和乡镇(街道)级协商民主实施满意度来说,虽然比较重要的影响因素同样是上级支持情况和制度设计切合度,但是基层实施条件成熟度的重要性远超干群直接平等对话情况和对协商民主熟悉度。

就不同因素对不同层级的基层协商实施满意度的影响力度差异而言,基层干部对协商民主的熟悉度对乡镇(街道)级协商民主实施满意度的影响力度最大,对社区(村)级协商民主贯彻落实满意度的影响力度次之,对县(市)级协商民主實施满意度的影响力度最小。干群直接平等对话情况对县(市)级协商民主实施满意度的影响力度最大,对乡镇(街道)级协商民主实施满意度的影响力度次之,对社区(村)级协商民主实施满意度的影响力度最小。基层实施条件成熟度对社区(村)级协商民主贯彻实施满意度的影响力度最大,对乡镇(街道)级协商民主实施满意度的影响力度次之,对县(市)级协商民主实施满意度的影响力度最小。上级支持情况对乡镇(街道)级协商民主实施满意度的影响力度最大,对县(市)级协商民主实施满意度的影响力度次之,对社区(村)级协商民主实施满意度的影响力度最小。制度设计切合度对县(市)级协商民主实施满意度的影响力度最大,对社区(村)级协商民主满意度的影响力度次之,对乡镇(街道)级协商民主实施满意度的影响力度最小。

五、发现与讨论

要让基层协商民主“令人满意”,离不开基层协商民主的成功运转。作为基层协商的组织者、促进者和实践者,基层干部对基层协商民主的贯彻落实有着敏锐的感知和丰富的经验,对基层协商民主的执行情况具有重要的发言权。在党和政府日益重视并大力倡导协商民主的时代背景下,基层干部对基层协商民主实施满意度的积极评价对于进一步健全和落实社会主义协商民主具有促进性作用。我国的社会背景和制度环境与西方协商民主的实施环境有较大差异,有学者指出我国的协商民主是一种威权性质的协商[6],自上而下的行政逻辑表明基层协商民主本身需要上级的倡导和推动。那么,在基层协商民主实践中,基层干部如何评价上级的支持,上级的支持又在多大程度上影响基层干部对协商民主实施满意度的评价,这也是本研究试图回答的一个重要问题。总体而言,数据描述与回归分析的发现与主要结论如下。

第一,基层干部对基层协商实施满意度的评价总体上处于中等水平,基层协商的有效落实以及实施满意度还有较大的提升空间。数据分析发现,略微超过五成的基层干部对县(市)这一层级协商民主的实施感到比较满意和非常满意,但是对乡镇(街道)级和社区(村)一级协商民主的实施感到满意的基层干部还不到半数。同时,随着协商的层级从县(市)到乡镇(街道)再到社区(村),基层干部的协商民主实施满意度呈现逐渐下降的趋势。这可能意味着,越是在基层,协商民主面对的困难和问题越多,因此基层政府和基层干部需要将更多的资源和注意力放在基层协商民主的良好运转上。

第二,在本文所探究的六个自变量中,基层干部对顶层制度设计切合度的评价最高,对基层实施条件成熟度的评价最低,如何为基层协商的实施创造充分的条件是未来推动基层协商民主发展的重点。调查数据显示,约八成的基层干部认为《意见》这一文件比较适合或者非常适合本地的具体情况;约七成的基层干部相信党和政府能够与群众进行直接平等的协商对话;约六成的基层干部认为上级比较支持或者非常支持协商民主,以及认为居民参与公共政策的讨论能够或者基本能够改善政策实施效果。但是,不到半数的基层干部认为自己比较熟悉或者非常熟悉协商民主,以及不到半数的基层认为其所在的基层单位实施协商民主的条件非常成熟或者比较成熟。这说明,面向基层协商民主的贯彻和落实,特别需要加强协商民主知识的宣传与普及力度,以及为基层协商民主运行创造良好的条件。

第三,顶层制度设计的切合度和上级的支持对三个层级的基层协商民主实施满意度的影响力度均比较高。其中,顶层制度设计的切合度对县(市)级的影响力度最大,上级支持对乡镇(街道)一级协商民主实施满意度的影响力度最大。事实上,这两个影响因素可以被视为体制性支持,表明顶层的制度设计和组织保障是基层贯彻落实协商民主的重要条件,印证了一些学者提出的威权性协商民主这一观点,即上级的支持对本单位协商民主的实施具有非常重要的影响。一般来说,上级的支持能够带来强大的协商民主实施动力,也使协商民主所需的各种保障比较容易获得。顶层的制度设计是否适合基层的实际会直接影响到基层协商民主的实施,如果不适合基层实际,协商民主的贯彻就可能出现执行异化,甚至出现劳民伤财的后果。顶层的制度设计越是切合基层实际,就越能推动基层协商的良好实施。从一定程度上来说,不断建立完善社会主义协商民主的制度体系是基层协商得以有效开展的基础,尤其需要配套建立完善县(市)这一层级开展实施协商民主的体制机制,加强乡镇(街道)实施协商民主的制度和组织保障。

第四,基层实施条件的成熟度对乡镇(街道)和社区(村)一级协商民主实施满意度的影响远大于其对县(市)级协商民主实施满意度的影响,并且对社区(村)协商民主实施满意度的影响力度最大。这说明,越是在基层,越是需要为协商民主的实施创造好的条件。因为,越是基层的协商,越是与群众的权益和需求相关联,越是需要为协商民主的实施创造真诚、理性、包容和平等的制度性条件,以及良好的协商所需要的经济社会条件。可以说,为基层协商民主的实施创造更好的条件是显著提升我国基层协商实施满意度的突破口。调查数据也揭示,六成左右的基层干部对顶层制度设计的切合度和上级支持的评价较高,但对基层实施条件的评价却处于中等甚至偏下水平,因而需要持续地更加注重为基层协商的真正落实创造有利条件。

注释:

①該文件是指2015年2月中共中央印发的《关于加强社会主义协商民主建设的意见》。

②由于人口统计学变量均存在不同程度的缺失值,因此表2样本数的总和不一定是2029,累计百分比亦不一定是100%。

参考文献:

[1]张霞.中国基层协商民主程序性成效解读——以2015—2018年核心期刊关于基层协商民主案例分析为视角[J].山西师大学报(社会科学版),2019,(4).

[2]徐敏宁,陈安国,冯治.走出利益博弈误区的基层协商民主[J].中共中央党校学报,2013,(4).

[3]吴晓林,邓聪慧,张翔.重合利益中的工具性:城市基层协商民主的导向研究[J].学海,2016,(2).

[4]张敏,韩志明.基层协商民主的扩散瓶颈分析[J].探索,2017,(3).

[5]JAMES B. The Coming of Age of Deliberative Democracy[J]. The Journal of Political Philosophy,1998,(4).

[6]何包钢,陈承新.中国协商民主制度[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2005,(3).

[7]李金龙,武俊伟.社会建构理论视域下我国基层政府政策执行的难题及其求解[J].东北大学学报(社会科学版),2016,(5).

[8]郎友兴.商议式民主与中国的地方经验:浙江省温岭市的“民主恳谈会”[J].浙江社会科学,2005,(1).

[9]景跃进.行政民主:意义与局限——温岭“民主恳谈会”的启示[J].浙江社会科学,2003,(1).

[10]杨卫敏.从“温岭模式”到浙江特色——浙江省各地探索基层协商民主的实践及启示[J].观察与思考,2016,(7).

[11]张文彤,董伟.SPSS统计分析高级教程[M].北京:高等教育出版社,2013.

[责任编辑:张英秀]

Abstract: In the direct interactive interface between “responsible for the top” and “responsible for the bottom”, Grassroots cadres cognition of deliberative democracy, who are the organizers, promoters and practitioners of grassroots deliberative democracy, has a sguiding role in constructing a sound socialist deliberative democracy. To this end, this paper examines the satisfaction of grassroots cadres to grassroots deliberative democracy and its influencing factors from the implementation level. The results show that the satisfaction of grassroots cadres to the grassroots deliberative democracy is generally at a medium level; with the lowering of the grassroots deliberative democracy level, their satisfaction is declining; the familiarity with deliberative democracy, the possibility of direct equal dialogue between the cadres and the masses, the maturity of implementation conditions, the support from higher authorities and the suitability of top-level system design all have asignificantly positive effect on the implementation of grassroots deliberative democracy; the influence of the support from higher authorities and the suitability of top-level system design on the satisfaction of grassroots deliberative democracy implementation is relatively high among different deliberative democracy level; and the maturity of implementation conditions has the greatest effect on the satisfaction of community(village)-level deliberative democracy. To make the grassroots deliberative democracy work effectively and maximize the operational performance, it is urgent to create favorable conditions for grassroots deliberative democracy and prevent grassroots deliberative democracy from being deformed, generalized and formalized in the process of implementation.

Key words: grassroots deliberation, grassroots cadres, deliberative democracy, satisfaction