“渊明醉石”之说考述

黎梦圆

(四川外国语大学 重庆 400030)

东晋《浔阳记》中有陶渊明“醉卧”的记述:

陶渊明栗里,今有平石如砥,纵广丈余。相传靖节先生醉卧其上,在庐山南[1]。

渊明性嗜酒,饮酒写诗之陶渊明已成为其在后世中的固定形象,但是关于陶渊明的“醉卧”形象,在各家史书的陶潜本传或陶渊明的作品中倒未提及。值得注意的是,《浔阳记》的作者张僧鉴,即使与陶渊明同样生活在晋宋之际,也只能用“相传”一词来记述这一事迹。

在张僧鉴的《浔阳记》中可以看到的是陶公醉卧石上的传闻,这条传闻的进一步演化,便是“醉石”的诞生:

栗里源,在山南当涧,有陶公醉石[2]。

出现在北宋《太平寰宇记》中的这条材料,是现存关于“醉石”一说的最早记载。但这条材料并不能说明“醉石”之说由宋人创造。

清初官修类书《渊鉴类函》卷二十六“地部·石”条引《庐山记》:

陶渊明所居栗里有大石,渊明常醉卧其上,名曰醉石[3]。

未注明所本《庐山记》作者。黄崇浩认为引文出自南齐宗测《庐山记》:“宗测《庐山记》说:‘陶渊明所居栗里,两山间有大石,仰视悬瀑,可坐十人。尝醉眠其上,名醉石。’(《渊鉴类涵》三六引)”[4],未说明其断定引文所本为宗测本之依据。此外,黄氏注明其出处为《渊鉴类函》卷三六,李剑锋在《渊明醉石题咏流变考论》一文亦从之,然卷三六实无此《庐山记》文,其出处实为卷二六,且检黄氏引文,与《渊鉴类函》卷二六引文有出入。而李剑锋在《渊明醉石题咏流变考论》一文中指出,《渊鉴类函》此条引文出自北宋陈舜俞《庐山记》:“该文(指黄崇浩文)据 《渊鉴类函》 卷三六所引南齐宗测《庐山记》记载醉石之文实出陈舜俞《庐山记》卷三九二”[5],同样未说明依据。

一、《渊鉴类函》“渊明醉石”引文非出陈舜俞

检陈舜俞《庐山记》,云:

所居栗里两山间有大石,仰视悬瀑,平广可坐十余人。元亮自放以酒,故名醉石[6]。

与《渊鉴类函》所引明显不同。陈舜俞为北宋人,其后南宋谢维新编撰的私修类书《古今合璧事类备要前集》(以下简称《事类备要》)中有“渊明醉石”条:

陶渊明所居栗里有大石,尝醉眠其上,名曰醉石。《庐山记》[7]。

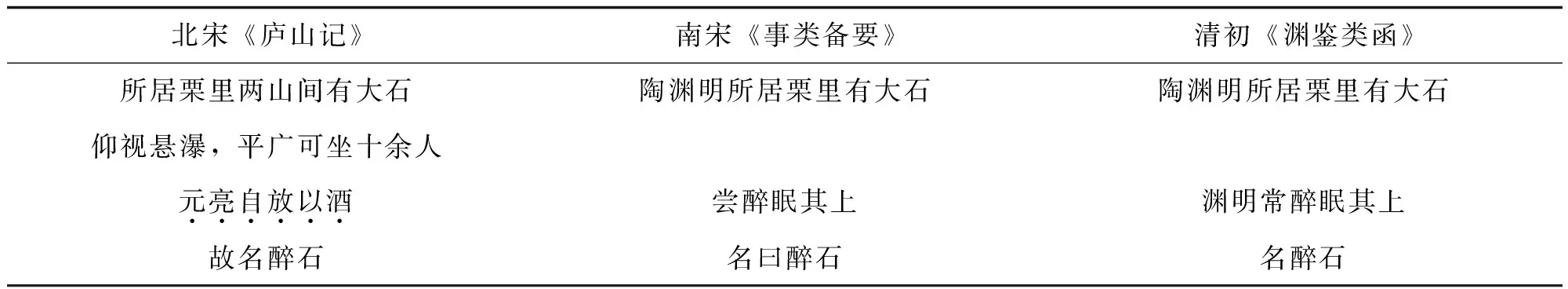

虽同样未注明所本《庐山记》为哪一部,但与前述《渊鉴类函》引文和陈舜俞《庐山记》的两个文本相校(见表1):

表1 三个“渊明醉石”文本比较

首先从内容上来分析。两个类书文本对“醉石”之说只作概述,所包含的信息量甚至不及最初记载渊明醉卧石上一事的东晋张僧鉴文本,看起来更像无可稽考之传闻,更简略化和原始化;而陈舜俞文本中特别突出的“两山间”“仰视”“十余人”等具体的数字和角度,都予人以更加详细具体的信息。刘涣《庐山记序》称:“令举(陈舜俞)乃采予所录及古今之所纪,耆旧之所传,与夫耳目之所经见,类而次之以为记。”[8]四库馆臣又称,陈氏为著此书,“取九江图经、前人杂录,稽之本史,或亲至其处考验铭志,参订耆老。”[9]因此陈舜俞在记述时才得以涉及视角、大石宽广面积及周遭环境的记述(如两山间、悬瀑)。总之,单纯从内容上比较,《事类备要》和《渊鉴类函》这两部类书的文本较陈氏《庐山记》文本更为古简。接下来从文字异同上分析。两部类书的文本几乎一致,很可能本于同源;而在这两个文本“醉眠其上”相对应的位置,陈氏《庐山记》作“元亮自放以酒”,两个类书文本俱同的部分恰恰为陈氏《庐山记》所缺,而陈文的“元亮自放以酒”这一句又同时不存于两部类书文本中。如果说后出的两部类书的确引用了陈氏《庐山记》,又怎么会不约而同地进行删汰和增出呢?况且宋代印刷术的发展大大促进了图书的流播,谢维新与陈舜俞生活时代又如此接近,其在编修类书时果要引用陈书,不至于连完本也不能找到。又据康熙《渊鉴类函序》所述编纂宗旨:“爰命儒臣逖稽,旁搜往籍,网罗近代,增其所无,详其所略”[10],而清初四库馆臣评价《渊鉴类函》:“盖自有类书以来,如百川之归海、九金之萃鸿钧矣。”[11]可知《渊鉴类函》对文本的处理态度是尽可能存录以求完备,如果原本中含有“元亮自放以酒”这一句,儒臣又怎么会舍得删削呢?综合以上两方面的分析,《事类备要》与《渊鉴类函》所引《庐山记》当非陈舜俞本。

《四库总目》称,《事类备要》“虽不及《太平御览》《册府元龟》诸书皆根柢古籍,原原本本,而所采究皆宋以前书,多今日所未见。……在类事之家,尚为有所取材者矣。”[12]可知《事类备要》所采皆为宋前材料,那么其中所载“渊明醉石”条材料自然出于宋以前《庐山记》。又考《渊鉴类函》提要:“类书自《皇览》以下,旧本皆佚,其存于今者,惟《北堂书抄》《艺文类聚》《初学记》《六帖》为最古。明俞安期删其重复,合并为一,又益以韩鄂《岁华纪丽》,而稍采杜佑《通典》以补所阙,命曰《唐类函》。六朝以前之典籍,颇存梗概。”[13]而《渊鉴类函》正是在颇为该备的《唐类函》基础上编纂成的,其序曰:“曰《唐类函》者,以其唐辑也,既缺宋以来书,而唐以前亦有脱漏者,爰命儒臣逖稽,旁搜往籍,网罗近代,增其所无,详其所略。”[14]则《渊鉴类函》之“渊明醉石”引文采自唐前《庐山记》也有很大可能。

再看《渊鉴类函》所引“醉石”条之位置,前引南朝宋山谦之《丹阳记》,后引《异物志》。所引《异物志》为:“豫章有石黄白色,而理疏,以水灌之便热,以鼎加其上,炊足以熟,冷则灌之。雷焕以问张华,华曰:‘然石也。’”[15]此文亦为《太平御览》所引,《御览》作“曹叔雅《异物志》”[16],据章宗源《隋书经籍志考证》,曹叔雅《异物志》又称《庐陵异物志》,其所载“金井”事并为《艺文类聚·水部》《太平寰宇记》和《江南西道》所引[17]。以上所涉曹叔雅当为一人。曹叔雅《异物志》既已见引于《艺文类聚》,则知曹叔雅生活于《艺文类聚》编纂之前的时代,即为唐前人。因此《渊鉴类函》所采“渊明醉石”文,其所衔接的前文后文皆为唐前材料。四库馆臣称《渊鉴类函》“广其条例,博采元明以前文章事迹,胪纲列目,荟为一编,务使远有所稽,近有所考,源流本末一一灿然。”[18]如果《渊鉴类函》的“醉石”引文果真出自北宋陈舜俞本《庐山记》,其前后却都为唐前材料,那么以《渊鉴类函》“广其条例”、“胪纲列目”、远近有所稽考及“源流本末一一灿然”的编纂特点,又怎么会将年代相差如此之远的北宋材料唐突地置于唐前材料之间?《渊鉴类函》之“醉石”引文,亦当采自唐前方合编纂体例。

总而言之,《渊鉴类函》之《庐山记》引文的确非出陈舜俞,而当出自唐前《庐山记》。

二、《渊鉴类函》“渊明醉石”引文未必出自宗测

既然不采自陈舜俞本,那么是否出自南齐宗测呢?

据笔者查考,在陈舜俞《庐山记》前,有五人曾撰写过《庐山记》,分别是慧远、张野、刘遗民、周景式和宗测。慧远、张野和周景式之《庐山记》并见引于《艺文类聚》和《太平御览》,刘遗民《庐山记》则为《渊鉴类函》“庐山”条所引[19]。唯南齐宗测《庐山记》不见存世文本提及,《南史》宗测传称其撰有《庐山记》[20],然《隋书·经籍志》未著录[21],章宗源《隋书经籍志考证》亦无考[22]。

检《渊鉴类函》卷二十八“地部·庐山”条,引《庐山记》共六条,依次以“远法师《庐山记》曰”“张野《庐山记》曰”“周景式《庐山记》曰”“刘遗民《庐山记》云”,及“《庐山记》曰”开头,其中周景式《庐山记》共引两条,余各一条[23]。四库馆臣称《渊鉴类函》“远有所稽,近有所考,源流本末一一灿然”,从这种颇为严谨的编纂态度来看,《渊鉴类函》卷二十八这条未注明作者的《庐山记》,应当不会是编纂者疏忽大意而漏写作者造成的。此外,编纂者(俞安期及清初儒臣)若知其出处,在书之版本作者不是耳熟能详而无需赘录的情况下,焉能不注明作者?

《渊鉴类函》是在明人俞安期所修《唐类函》的基础上增补而成,因此它是一部特殊而复杂的类书文献,涉及两个不同时代人的编纂加工,不同时代的编纂者对文本处理的分歧,往往会露出时代的痕迹。检视《渊鉴类函》的内容,恰好分为“原本”和“增补”两部分,分别以黑底白字之“原”字和“增”字识之。盖凡原原本本抄掇《唐类函》的部分,《渊鉴类函》即于前记一黑底白字之“原”字,凡属本朝儒臣增补的部分,则于前记一黑底白字之“增”字,这种黑底白字正是清初儒臣留下的时代印记,蕴含了重要的文本信息。检《渊鉴类函》卷二十八“地部·庐山”条所引《庐山记》,凡注明作者的五条,均出于“原”的部分,即抄录于《唐类函》,唯独未注明作者的《庐山记》,出于其“增”的部分,即为清初儒臣所补。同样,在其卷二十六关于“渊明醉石”的《庐山记》引文,也恰好出自“增”的部分,亦为清初儒臣所补。

因此卷二十六“石”条所引无作者之《庐山记》和卷二十八“庐山”条所引无作者之《庐山记》,均为清初儒臣据自己搜罗的文献增补,这一巧合不得不使人猜想:这两条由清初儒臣增补的引文,是否出于同一本《庐山记》?而之所以均未注明作者,是因为编纂前搜罗到一本已失其作者的唐前《庐山记》,清初儒臣自己也不能作出判断,只能以类别分割,分别存录在相应的“增”的部分;而既然这一本既不出于慧远、张野、刘遗民、周景式,那么按照排除法,便只能出自南齐宗测了。这一猜想实际上不太可能成立。上文已从文本上分析论证,南宋谢维新《事类备要》“渊明醉石”条所引《庐山记》与《渊鉴类函》“石”条所引《庐山记》当本于一源。章宗源考证《庐山记》共三种,为慧远《庐山纪略》,谓“今存”,余为张野《庐山记》及周景式《庐山记》,二书皆亡佚[24]。鉴于唐前《庐山记》诸本多亡佚,又皆不为《隋书·经籍志》著录的情况,《渊鉴类函》“渊明醉石”材料很可能正是补自《事类备要》。《事类备要》的存录方式,多在引文后注明书名,不注明书之作者。南宋时已不存录作者,则至清初编纂《渊鉴类函》时,自然不能判断作者。“渊明醉石”条《庐山记》引文增自南宋《事类备要》,这正是类书零碎式编纂的加工整理方式的体现,据此也可推知卷二十八的《庐山记》引文,亦当增补自另一文献。既然二文非据同一文献增补,则更不可能以排除法的方式来推断未注明作者的《庐山记》出自宗测了。

总之,《渊鉴类函》所引“渊明醉石”之《庐山记》,已失其作者,出自唐前五本《庐山记》中的任一本都有可能,而未必出自宗测。虽不能证实“渊明醉石”引文采自宗测《庐山记》,但至少可以确定,“渊明醉石”之说在唐前便已存在。

三、“渊明醉石”之说与陶渊明接受

据《高僧传》,“彭城刘遗民,豫章雷次宗,雁门周续之,新蔡毕颖之,南阳宗炳、张莱民、张季硕等,并弃世遗荣,依远游止。”[25]汤用彤按:“其他资料均称张野字‘莱民’。”[26]则刘遗民、宗炳、张野都以慧远为中心,在同一个文化圈中交游,他们都与陶渊明生活在同一个时代。陶渊明与慧远文化圈处于一种若即若离的状态。其中慧远与陶渊明之交往自不待言,刘遗民与陶渊明交情颇深,陶有诗《和刘柴桑》[27]。至于张野,据《晋书》陶潜本传:“(渊明)既绝州郡觐谒,其乡亲张野及周旋人羊松龄、宠遵等或有酒要之,或要之共至酒坐,虽不识主人,亦欣然无忤,酣醉便反。”[28]《莲社高贤传》称:“张野,字莱民,居浔阳柴桑,与渊明有婚姻契。”[29]无论张陶二家是否有婚姻契,至少以上两条材料俱传达出张野与陶渊明本人关系亲厚的信息。而宗炳为宗测之祖,《南史》宗炳传附宗测传,谓宗测“往庐山,止祖少文旧宅”[30],因此宗测亦可划入慧远文化圈的辐射范围中,即便其生活时代稍晚于陶渊明,作为宗炳之孙,宗测作《庐山记》当不无所据。五人中唯独周景式年代未详,《水经注疏》“庐江水”条引周景式《庐山记》,熊会贞按:“周景式无考。《庐山志》以为晋人,有《庐山记》。隋、唐志不著录,依附失。”[31]但《渊鉴类函》卷二十九“石门山二”条“增”的部分引周景式《石门涧记》,谓“魏周景式《石门涧记》曰:‘《远法师传》称慧远居庐山三十年’。”[32]虽记其为魏人,考慧远卒于晋义熙十二年(公元416年),已在东晋末世,周景式既已读到慧远传记,其生活时代存在两种情况:第一种情况是与慧远生活时代有交叉而卒年晚于慧远,另一种情况是为慧远后世人,二人生活时代无交叉。但据《渊鉴类函》卷二十八“庐山条”将周景式《庐山记》置于慧远、张野之后,刘遗民之前,则周景式很可能与三者为同时代人,则其生活时代当从第一种情况,即为晋宋间人,如此则其与陶渊明亦处同一时代。

作者五人,有四人与渊明生活在同一时代,其中三人(慧远、张野、刘遗民)甚至与陶有交谊;即便“渊明醉石”的引文不采自此四者,而采自晚于陶渊明的宗测,作为慧远文化圈中的庐山隐士宗炳之孙,宗测此一传闻采之于父祖辈也不无可能。也就是说,无论“渊明醉石”之文采自其中哪一本,都存在极大的概率表明“渊明醉石”在晋宋时,或说在陶渊明在世时便已经存在。据《莲社高贤传》,刘遗民卒于晋义熙六年(公元410年),张野卒于晋义熙十四年(当为晋元熙元年,即公元419年)[33],则五种《庐山记》中,有刘遗民、慧远、张野三书在入宋前便已撰毕,此则加大了“渊明醉石”之说流传于东晋的可能性。

总之,“渊明醉石”之说当在陶渊明在世时便已流传开来,结合东晋张僧鉴《浔阳记》关于陶渊明醉卧石上的记载,则“醉石”的说法当随之敷衍而来。无论是陶渊明的“醉卧”,还是随之而来的“醉石”,都可看作与陶渊明同时的乡人对其名士化形象的维护。学界对陶渊明接受往往着眼于后世,放大了《昭明文选》与苏轼“和陶诗”在陶渊明接受史上的重要性和影响力,实际上“醉卧石上”与“醉石”之说,表明世人对陶渊明的欣赏在陶在世时便已肇其端。此后“醉石诗”的创作便成了“醉卧石上”及“醉石”之说流变的痕迹。据田晓菲、李剑锋考证,现存最早的陶渊明醉石题咏可追溯到晚唐五代,为张固的《醉石》、王贞白《书陶潜醉石》以及陈光《题陶渊明醉石》三首[34]。此后代有陶公醉石诗,或述醉石所处环境之清幽,或追慕陶潜之素风,或兼二者而有之,几乎不出此类。

清代《池北偶谈·谈艺》载:“颜鲁公醉石诗亦云:‘题诗庚子岁,自谓羲皇人。’”[35]然而检《全唐诗》,颜真卿的这首诗实际题为《咏陶渊明》:“张良思报韩,龚胜耻事新。狙击不肯就,舍生悲缙绅。呜呼陶渊明,奕叶为晋臣。自以公相后,每怀宗国屯。题诗庚子岁,自谓羲皇人。手持山海经,头戴漉酒巾。兴逐孤云外,心随还鸟泯。”[36]全诗无“醉石”二字,内容更与“醉石”无关。此外,据李剑锋考证,颜真卿并未写过《醉石诗》[37]。既然如此,为何这首咏陶渊明的诗会被称为醉石诗?这是一个单纯的失误还是巧合的“失误”?

王士禛明末清初人,《池北偶谈》为其与宾客聚谈所得,其序曰:“予暇日与客坐其中,……相与论文章流别,晰经史疑义,至于国家之典故,历代之沿革,名臣大儒之嘉言懿行,时亦及焉。或酒阑月堕,间举神仙鬼怪之事,以资嗢噱;旁及游艺之末,亦所不遗。儿辈从旁记录,日月既多,遂成卷轴。……一日,乃出鼠蠹之馀,尽付儿辈,总次第为一书,……凡二十六卷。”[38]四库馆臣对此书评价甚高,尤其对“谈艺”部分更是不吝溢美之词:“谈艺九卷,皆论诗文。领异标新,实所独擅,全书精粹尽在于斯。”[39]从馆臣对“谈艺”部分的褒扬态度可间接推论,把一首与醉石毫无关系的诗称作醉石诗,被记录在《池北偶谈》上,如果是一个失误,与其聚谈的宾客或可指出来,从旁记录的儿辈或可指出来,王士禛儿辈编纂此书时或可指出来,乃至四库馆臣亦可指出来。有如此多能够指出这一明显错误的机会,最终却有了四库馆臣“全书精粹”的褒扬,这就说明把《咏陶渊明诗》称作《醉石诗》,不是王士禛的失误,而是咏陶诗与醉石诗之间意义等同,本就成了一种共识。那么就此来看,“醉石”一词,在明清时已可完完全全替代“陶渊明”了。“醉石”之说在陶渊明接受史上之重要性及影响力,于此可见一斑。