领域与秩序:徽州村落共同体空间解析

张 磊,姚 林,陈晓华,张馨木

(安徽建筑大学 a.建筑与规划学院,b.安徽省城镇化研究中心, 合肥 230022)

共同体(Community)是一个社会学概念,最早由德国社会学家斐迪南·滕尼斯提出,是拥有相同价值取向、人口同质性较强的人群组合[1]。随着现代化和城镇化水平快速提升,传统村落社会急剧变化,引发学术界广泛讨论[2]。相关学者认为中国乡村存在村落共同体,村落是中国乡土社会结构的基本组织单元,在村民农耕、祭祀、婚葬及道德规范等方面具有相互依存关系[3-5]。村落共同体维系中国传统乡村社会秩序,作为特定区域内具有共同意识与生活的社会实体而存在[6-7],是按照家族关系和礼制伦理组织起来的是家族结构式的村落共同体[8]。费正清先生认为中国传统村落根据地缘、血缘和信仰聚族或聚村而形成,是“自成一体的小天地,是微型城邦”。

当前学界对我国村落空间和社会结构研究成果丰硕,但亦有不足之处:(1)未意识到传统村落空间营造背后的制度化效力,学界普遍认为传统村落是自然式有机演进的结果[9-10];(2)对村落共同体的研究缺乏社会-空间相互作用的研究视角。村落共同体作为一个要素集合,不仅包含人工物质性空间,也包含了背后的自然空间及其内在的社会组织关系。本文即围绕着这一逻辑展开,识别村落共同体空间要素,分析其空间结构特征,探讨徽州村落共同体空间结构的形成机理,为徽州传统村落保护发展规划提供科学指导。

1 徽州村落共同体空间要素

徽州地形地貌以山地丘陵为主,相对封闭的地理环境使徽州村落共同体长期处于内外循环的超稳定社会结构[11]。遵循风水原则与自然环境结合,择地卜居[12],从而形成以血缘宗族为纽带,儒理思想、宗族制度和风水文化等为内在的核心、约束和秩序的徽州村落共同体。

集合理论认为,多个均质要素或不同要素组成一个集合,并在每个要素之间建立起特定的联系,形成一个多元有机体。其要素间的非线性联系不是互相从属的,而是具有扩散性的[13]。村落共同体是“乡、土、人”三者紧密互动而形成的[14],要素之间的联系包括物质层面的联系,也包括精神文化层面的联系[15],可理解为村落物质建成空间、自然生态空间和社会文化空间及其要素的集合(图1)。

图1 村落共同体空间及要素集合

村落共同体的社会关系本质上是一种空间关系,物质建成空间能显性地表达出社会文化空间与自然生态空间的相互作用过程与形式,并且以各种空间要素表现出传统村落的文化内涵、价值追求和宗族信仰。村落共同体空间要素直接涉及村落社会关系的运作,甚至影响社会关系的存在。基于集合理论视角,徽州村落共同体中传统民居、街巷、水以及祠堂牌坊等空间要素承载了这种社会关系的具象表达,组成徽州村落共同体社会化空间要素集合。这一集合以传统民居为村落共同体控制单元,通过街巷串联、水空间引领,礼制空间教化作用,通过物质建成空间要素这一集合,揭示出徽州传统村落形成家—房—族社会空间领域化和物质空间秩序化特征。

1.1 传统民居——控制单元

家不仅仅是物质性边界,更是文化与社会建构的基本单元。民居作为村落最基本空间要素,成为家的社会文化空间领域和空间秩序基本单元而存在。

徽州传统民居最基本的格局是以天井、厅堂为核心的基本三合院形式,通过纵向拼贴或横向扩展,形成多样的组合形式。复杂的拼接表现出民居内部不同的空间秩序,但在外部形态上仍保持民居主人的领域。宗族制度直接作用传统民居建筑结构布局以及空间秩序,表现出社会文化形态由内而外施加以影响。徽州传统民居平面布局以厅堂为中心基本对称,外墙封闭,内部空间紧凑,天井、厅堂以及厢房有序排列,空间的划分体现了绝对的秩序化。

黟县南屏村倚南别墅是极具代表性的徽州传统民居。“四水归堂”对称天井式布局,体现传统风水中“财禄攸关”的思想;“五岳朝天”是徽州马头墙典型式样,含“马到成功”之意。倚南别墅包括一个正厅和两个偏厅。正厅的平面形制为四合结构,上厅堂家庭长辈居住,下厅则由晚辈居住,长幼有序,体现出“上下有等”的尊卑伦理秩序。在自然和人为因素等影响下,倚南别墅形制方正而紧凑,四面围合形成封闭的建筑空间,整个民居犹若一个大箱子,自领天地,形成家的领域化空间。

1.2 街巷——骨架构成

街巷是村落的交通动脉,也是居民主要的生活场所。徽州村落共同体通过街巷整体上架构社会与物质空间领域化和秩序化的基本形态。街巷整体结构井然有序,并担负不同功能,反映了徽州宗族礼制内在的序列等级。街巷具有人的感知连续性,一定程度上强调空间的方向性。同时,街巷分割又串联实体空间,简单与复杂的转换,有序与无序的重叠,整体上丰富了村落共同体空间的多样性。

婺源理坑村40余条枝状伸展的街巷是村落最富特色的空间要素之一。村内街巷尺度由宽到窄,性质从公共到私密,等级清晰完整,是村落空间的骨架构成。其空间序列起于水口理源桥,长街短巷起承转折,最后连接到家家户户。街巷连接着宅与自然、宅与宅,担负着徽州村落共同体的内部空间和界定宅院外部领域的双重角色。

1.3 水——引领符号

水不仅在生活中具有重要的实用价值,在中国传统文化中“泉”“钱”有相通之意,水与财的因果联系观念在风水学说中被进一步强化,认为水环境具有影响环境特殊的能量,进而影响人的行为和未来的发展。徽州村落营造对水十分重视,水成为联系徽州村落共同体空间要素的引领符号。水空间主要包含水口、水井、水圳和水塘等空间要素,水口是村落共同体社会文化领域的界标、物质空间秩序化的起点,并通过线性水圳,面状水塘及散布点状的水井共同形成空间秩序化控制引导要素。

水口不仅在主观上满足村民世俗心理需求,客观上也营造了“天人合一”的村落自然环境格局,使得村落空间更具独特的组合形态。随行就势的水圳在无形中控制和引导村落共同体整体空间结构,表现出极强的领域化特征。水圳将村落共同体社会化空间要素衔接在一起,形成开敞和封闭反复的韵律节奏,给强硬的秩序化空间营造增加了一缕柔情。尺度不等的街巷与开阔的水塘空间连结,加以建筑的有机围合,产生多层次的空间意象。徽州人认为井是生活的发源地,儒文化中“井”是故乡的代名词,徽州村落中的井有公私之分,相对宅院中的私井而言,公井多分布在空间尺度较大的街巷中,邻里协作公共生活提供方便有了水井的点缀村落内部社会空间领域化过程得到进一步强化,并促进物质建成空间的生长与发展。

黟县宏村水系可谓村落共同体的血脉,也是村落空间布局的“总纲”。明初宏村先民为改善村落环境与用水的需要,以风水思想指导下在西溪上拦河,筑石碣坝抬高水位,“引西溪以凿圳绕村屋”,又先后开挖月沼和南湖,在明中后期最终形成了由水圳、月沼和南湖以及14处古井(公井2处)的水系格局,迄今基本保持完整。宏村水系的营造时至今日仍是因势利导、引水补基的典范。

1.4 礼制空间——教化符号

礼制空间是徽州村落共同体的核心社会化空间要素,主要包含祠堂空间和牌坊空间。礼制空间在村落共同体营造过程中发挥重要教化作用。

1.4.1 祠 堂

作为宗族的权力空间祠堂是宗族形成与发展的空间表象,是村落族权领域的物化形式,亦是村落营造中秩序的教化场所。具体的有两方面的体现。

解读祠堂先从宗族关系入手。宗族的形成是一个漫长的历史发展历程,宗族是由同宗同族以血缘关系为纽带的亲属构成的共同体。所谓同宗,杜预曰:“六国,皆周公之支子,别封为国,共祖周公”。而同族为五服之内的亲属。始祖以下称同宗,高祖之下称同族,结合形成宗族[16]。徽州村落共同体可划分为单姓村、主姓村和多姓村三种宗族村落的基本模式,宗族的演化以集聚或分异等方式,反映在徽州村落共同体空间结构的形成发展中[17]。

此外,祠堂的建筑形制本身就体现了宗族伦理的秩序。黟县南屏村总祠叙秩堂为三进式院落建筑,三进依次为门厅、享堂和寝殿,呈现层层抬高递进的空间序列。祠堂建筑形制严谨中轴对称,秩序化表征明显。其中享堂相比于其他两进的明间更为宽阔,这种对开间的调整使得祠堂在平面空间上秩序分明,也彰显享堂在整个祠堂中的重要性,这恰是其承担着主要的宗族祭祀功能所决定的。

1.4.2 牌 坊

牌坊是徽州村落共同体独特的空间要素。起初牌坊是是祠堂的附属,是其功能的延伸。随着徽州社会文化的发展,牌坊成了特殊的空间语言要素。它本是宣扬封建礼制伦理的工具,作为封建社会荣誉象征。随着徽商的兴盛及程朱理学的影响,以儒理思想为精神世界主要内容的古徽州人开始追求一种能够宣传封建礼教的具象要素,用以教化族人,于是牌坊被赋予了新的内涵。

棠樾牌坊群是徽州村落共同体与徽商兴衰的见证。它从单纯的功利出发而诞生,但又深刻影响于儒理思想,儒理标准中“忠、孝、节、义”都物化其中(图2)。追逐等级秩序的牌坊空间,通过这些精神场所,控制和影响人们的价值观念取向。

图2 歙县棠樾牌坊群空间分布及伦理分析

2 徽州村落共同体空间特征

吴良镛先生曾赞誉徽州传统村落“错落有致,布局有方”。徽州村落共同体具有何种空间结构性特征?米歇尔·福柯的权力空间理论对于村落共同体空间结构特征具有解释价值。福柯在其著作《规训与惩罚》中阐释了权力空间理论的核心思想:权力—知识共生结构。整个社会组织系统建立在这个共生结构的基础上,权力渗透于社会,空间是权力的物质表现,于是这种制度化的空间作用不再仅仅是容纳,更是规训权力运作的象征[18]。

“举整个社会关系而一概家庭化之”,这是中国传统乡村社会主要的特征[19]。家族是家庭的扩大,是一个“社群的社群”[3]。共同的信仰和血缘以及共同认知的地缘意识长期而稳固作用下[20-21],徽州村落共同体空间结构演化存在自律性(图3)。结合福柯的权力空间理论,可解读出:研究村落共同体社会结构和空间的互动关系,实质就是以儒理、宗族、风水等社会意识影响下的社会文化-物质环境的相互关系。村落营造而形成的物质空间结构由于经济与制度的交织,成为社会结构的隐喻,体现了不同的社会关系和机制,这些关系和机制又以不同的形式影响着人的行为[22]。村落共同体在演进状态下,物质空间中蕴含了内在权力影响下的领域化社会文化空间,换言之即村落形成以社会文化为运营基础的秩序化物质空间。

图3 徽州村落共同体权力空间模型

2.1 社会空间领域化

领域化是权力赋予社会空间的归属与管治过程,是村落社会空间的内在特征[23]。呈坎村是徽州保存最为完好的明代古村落,具有鲜明徽州地域社会文化特征。呈坎村经改造的水系,具备了生活功能和文化意向,同时实现村落整体空间领域化。水口不仅满足村民的生活使用、改善局部微气候,还赋以风水趋吉意向。呈坎村北上水口称为“天门”,村南下水口为“地户”,水口锁关是藏风聚气的关键,同时成为呈坎入村的标识,也是村落社会空间领域的界标。村落内部水系结合层层围合的建筑空间,建构起显性的空间界限。一方面这是呈坎先人出于安全防卫的要求,另一方面保持了呈坎在空间上的独立性,使罗氏宗族在山水环绕中自成一体。

明末徽州一整套宗族制度建设完成,前、后罗氏宗族的自我认同和相互区分的祠堂和族谱的修缮,表明前、后罗氏宗族在空间上占据了一定区域。祠堂成为族权领域化的建筑物,街巷、水系和建筑组成的围合空间,不仅形成宗族抵御骚扰和争端的屏障,亦成为宗族彰显独立存在的空间象征,构成宗族权力运营的“容器”。权力边界的建构不仅体现在有形空间,也体现在礼制伦理。符合周礼的“左祖右社”结构布局是呈坎罗氏礼制尊崇的表征。礼制一直是徽州村落共同体公认的组织规律和模式,这源于陆续迁徙徽州山区的中原士族对礼制的传承。呈坎村落共同体的形成既是物质空间的拓展,也是伦理教化系统的建构。村民将这种空间领域和土地神社屋等崇拜结合,认为神明也依照村落领域分割空间并实施庇佑。从这些角度看,领域化通过实体和精神两个层面的建构,完成了对村落共同体社会空间割据和管辖。

2.2 物质空间秩序化

在徽州村落共同体的理想图景中,基于血缘的宗族社会存在鲜明的等级序列。徽州宗族运用“孝”这种儒理价值观念运营宗族、房支和家庭,维系整合宗族等级的精神核心,宗族成员从而服从于家长。族规、族谱以家法的形式,根据礼制伦理的价值观念对宗族成员的行为加以规训。那么具有等级的祠堂,则表现出每个序列的代表在理论上具有绝对权威。

宗族作为村落一种内生性社会结构,具有鲜明空间表征。呈坎罗氏宗族崛起的空间表现便是大规模祠堂的建设。朱熹赞叹呈坎罗氏宗族:“新安故家莫有盛于罗氏者”。呈坎村有两个独立的罗氏宗族——前罗宗族和后罗宗族,这是徽州宗族繁衍裂变的典型实例。村落的祠堂、社屋等是社会权力集团的象征,前、后罗氏祠堂和社屋在村落共同体中占据重要的位置,同时也具有空间结构之“核”的意义(图4)。祠堂是族权实现的核心空间,无论是祭祖还是召集族人活动,祠堂是实现宗族公共行为决策以及对族人管理教化的社会空间,另一方面,祠堂是族权的精神空间,它是权力的载体。祠堂统领村落共同体物质空间秩序,引导并控制其他民居建筑空间及其布局,民居建筑表现出明显的均质性,服从于宗祠的领导和宗族内部约定俗成的规则。祠堂是宗族成员价值认同的标志,是宗族血缘与信仰上的向心场。宗祠、支祠和家祠分别控制着呈坎不同层次的领域化社会空间,其体量与朝向统领整个村落空间,实现徽州村落共同体个体服从于宗族权力的管理和分配,宗族也为个体家庭提供庇佑。通过祭祀等活动,明确宗族成员的等级,形成“祠堂-住宅”即“教化中心-居住场所”空间秩序。

图4 呈坎村祠堂、社屋分布与关系

3 徽州村落共同体空间形成机理

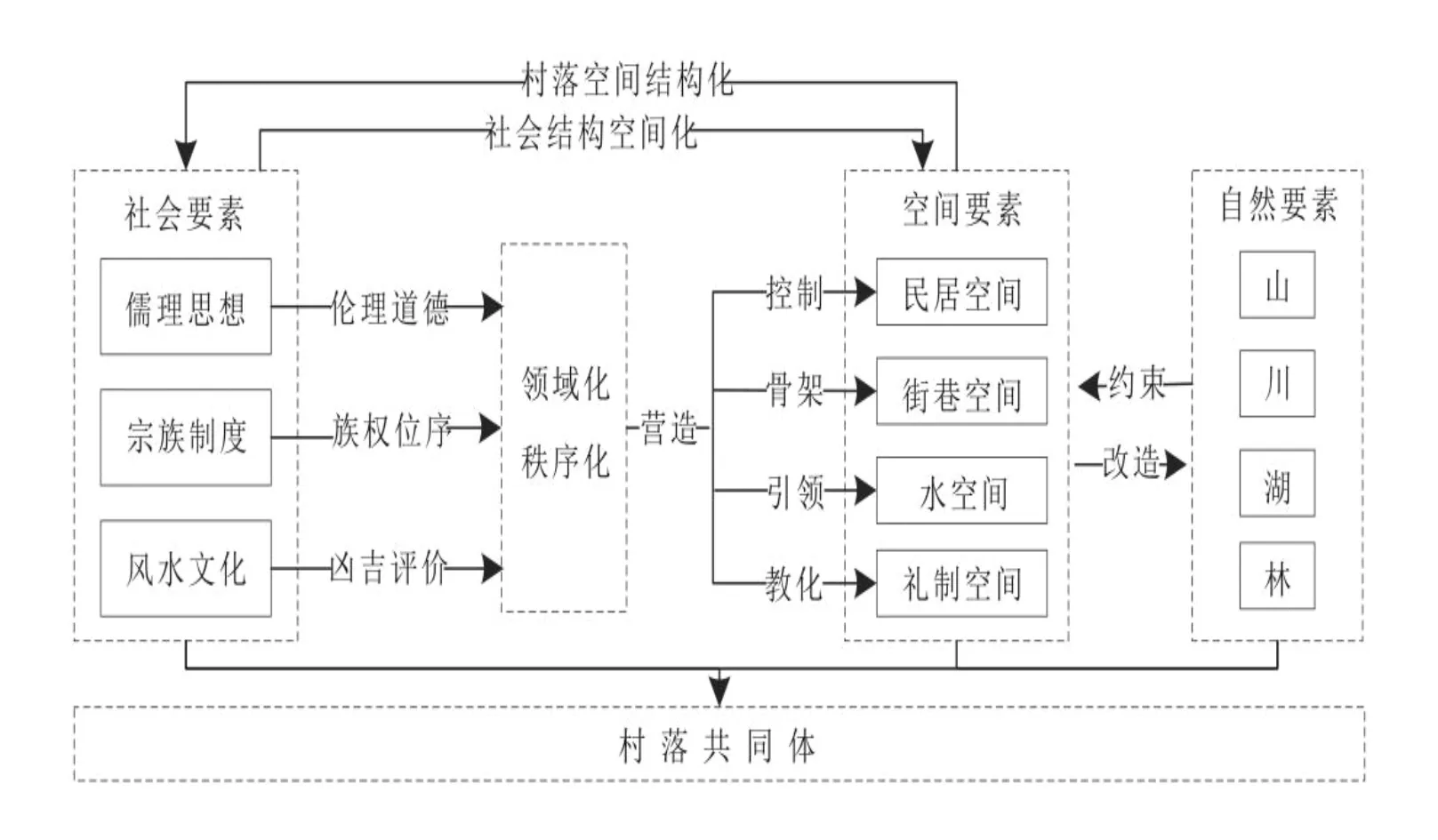

南迁入徽的中原移民有着强烈的文化传承、宗法观念和生存需要[24]。徽州村落共同体空间结构表现出明显的社会空间领域化过程,并伴随着物质空间秩序化特征,而背后空间结构形成的内在机理是儒理、宗族、风水等社会文化特质的作用,并广泛构成村落共同体空间组织的基底。儒理思想以礼的形式呈现在徽州村落共同体社会行为中,其空间结构形成亦表现出礼制教化的作用;宗族制度为核心的村落共同体营造,在某种意义上宗族社会秩序的表现是空间形成的基点;风水文化是村落营建的重要基础,精心评估周边的山川湖林等自然环境,并对所能反映的意义加以哲学诠释。通过这些社会要素的权力运作实践,实现“社会结构空间化”以及“村落空间结构化”(图5)。

图5 徽州村落共同体空间结构作用机理

3.1 儒理思想——礼制伦理的空间约束

礼制理论长期左右着中国人的生活方式和社会行为,成为稳定传统社会的无形法则,也成为左右中国传统聚居空间形成的礼制基础[25]。徽州村落共同体空间结构形成的社会文化背景是以儒理为思想核心的。儒学是以“理”为内在哲学,“理”有两方面含义:一是物理、天理等关于物之间的关系及自然秩序的认识,二是伦理、义理等关于人性本质及社会秩序的认识。所谓物理是对自然规律的客观认识,是对自然因地制宜、因势利导的认识观,并对天地山川人格化,进而使天伦和人伦合一,形成天人合一的环境认识。此外,朱熹及其追随者将理学思想徽州地区广泛传播,以伦理道德为中心的儒学观念在各个社会阶层深入人心。人与人之间的社会体系由忠、孝、节、义、礼所维系,建立了以此为核心的具体运营规则,形成社会行为准则,形成了以血缘为纽带所构成的社会基本体系。

3.2 宗族制度——族权位序的结构组织

依照血缘秩序界定的宗族制度亦表现出鲜明的空间结构。从家庭到宗族关联性的的权力关系和组织形式,也导致了相关联的空间结果。家族权力在一个更大的空间领域得以实现。在迁徙徽州的历程中,宗族内部需要团结并紧密协作,与原住民(山越人)或其他宗族争夺生存资源,而战乱、灾害等带来的不安定感强化了紧密团结宗族这一社会意识。虽然宗族由许多独立的核心家庭所组成,但在长期家庭内部以及宗族与外界互动下,宗族成员具有共同的价值观念,个体行为自觉地与家族的利益认同一致,在空间结构上体现出族权位序的组织影响,这亦是徽州村落共同体的形成基础。

3.3 风水文化——和谐人居的环境营造

徽州地区盛行风水堪舆的现象,不仅是古代先人自然认识观的反映,更受到宗族观念及程朱理学的影响,并加上得天独厚的徽州自然山水环境,风水文化在此得到传播与发展,潘谷西认为:“江南多山多水。地形变化丰离,为风水的表演和发展提供了大好舞台,使这里的风水理论和实践显得特别丰沛。”徽州村落不论是从选址、水口园林,还是到水系改造等,都充分体现“顺应自然,利用自然和装点自然”的设计思想,而这种理念都使徽州山水、村舍与田野等有机地融为一体,达到了一种“自从天然之趣,不烦人事之工”的文化意境[26]。同时,传统农业社会背景下特别是相对闭塞的徽州地区,宗族的团结是村落共同体存在和发展的重要社会条件,风水正是培养宗族成员对村落共同体空间归属感的最有效的手段之一。风水利用人们必要的自然崇拜,认为自然地物能够极大影响生活在该地理环境中的人乃至后代的吉凶祸福。此外将风水文化与祠堂、民居等建筑形制联系,自然崇拜与祖先信仰结合,风水自然就成了凝聚和壮大宗族的有力权力工具。风水文化的核心内容是人们对居住环境进行选择和处理的一种学问,是一种能在生理和心理上都满足的地形条件[27]。

4 结论与讨论

(1)徽州村落共同体是“乡、土、人”的集合,即村落人工物质性空间、自然空间和社会空间。其中村落共同体社会与空间具有丰富关联性,空间要素识别有明显的社会化属性。在时空变化中,徽州村落共同体社会化空间要素解构与重组,社会与空间联系不断强化。

(2)社会空间领域化和物质空间秩序化是徽州村落共同体空间结构显著特征,也是空间形成机理的核心要素。领域化集中体现于权力秩序高度的系统封闭性,权力结构的封闭则表现出社会空间领域化特征。社会空间领域化对村落物质建成空间的统领与控制,在这种约束力作用下表现出村落物质空间秩序化。

(3)儒理、宗族、风水等社会文化特质深刻影响徽州村落共同体空间结构营造,这些社会要素通过权力运作演变为领域化与秩序化特征,实现徽州村落共同体社会结构空间化。这种权力化空间反过来对村落共同体中的个体进行驯化,固化村落社会结构,实现村落空间结构化,凝结巩固徽州村落共同体。

(4)村落共同体作为一个复杂的社会系统,本文限于篇幅仅对其社会化影响下的空间进行解析,并未对村落共同体社会要素做系统性分析。后续的研究将引入定量分析手段探索当前传统村落权力空间运行逻辑,探寻村落共同体形成机制,以期乡村振兴背景下重塑村落共同体。此外,进一步拓展学科研究领域,将历史学、人文地理学以及城乡规划学等引入传统村落保护发展研究,从物质本体保护走向社会本质重塑。重构具有显著地域文化内涵的传统村落,从而建设一个兼具原真性与完整性,又符合文化传承的诗意人居环境。