以《诫子书》为例分析体验式教学

内容摘要:社会的发展促使语文教学进行改革,在新课改的推行中,语文教育提倡创设情境进行体验式教学。体验式教学能够还原知识产生的背景,恢复知识原本的生动性和丰富性,发现其中的深情与温情,唤醒学生身上的人文需要。《诫子书》是一封饱含深情的家书,在实际教学中,教师可尝试体验式教学,与学生一起发掘出文本中的深情,发展学生的人文素养。

关键词:体验式教学 情境 《诫子书》

《诫子书》是部编版七年级上册语文教材第四单元的第四篇课文。本单元导语是“拥有美好而充实的人生,是我们共同的心愿。本单元课文,从不同方面诠释了人生的意义和价值。有对人物美好品行的礼赞,有对人生经验的总结和思考,还有关于修身养德的谆谆教诲。令我们感动的,是其中彰显的思想光辉和人格力量”。

《诫子书》不是一封普通的家书,它独特的产生背景和饱含的深情值得挖掘。教师可通过创设情境,进行体验式教学,带领学生一起发现文本中的深情。

一.《诫子书》传统教学

《诫子书》作于蜀汉建兴十二年(234年),是三国时期政治家诸葛亮临终前写给儿子诸葛瞻的一封家信。全文以“君子”为最高人格,引出“静以修身,俭以养德”的主旨,并进行正反两层论证。淡泊、宁静是求学成才之路,此为正面论证;淫慢、险躁则年与时驰,意与日去,此为反面论证。诸葛瞻时年八岁,但诸葛亮在写给兄长诸葛瑾中的信中曾提到“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳”已经显现出对儿子的隐隐担忧。因此,我们的解读会落脚到诸葛亮希望儿子淡泊名利,潜心治学,修身养德。传统的教学一般为立足文本,简单介绍写作背景和作者,主要通过逐词逐句分析词意句意,翻译课文,将文言文转化为白话文,并在此基础上进行中心思想的概括,并要求学生背诵全文。

然而,课文同时也是优秀的文学作品。文学即人学,每一则文本都带着它的温度,这种深情正是语文学科的独特性。我们一贯对《诫子书》的解读囿于文本。《诫子书》是一封真实存在的家信,我们在分析其情感意蕴的时候不能够忽视它的创作背景,诸葛亮是在怎样的心境下写下这封家信的?为什么要告诫儿子这些内容?通过回归到真实的历史情境,我们也许会发现作品的深情,而非仅仅是大意。

二.寻找《诫子书》中的历史情境

语文课体验教学的前提是情境,找到《诫子书》的情境是教学的第一步。由于作品距离当下时代已有接近两千年的跨度,故而教师找到的情境细节越繁复、越真实,就越能创设出一个合情合理的情境,从而调动学生学习的积极性,引发学生的移情体验,达到共情,并有所感悟。

(一)在历史情境中生疑

《诫子书》是诸葛亮的绝笔,这一年是公元234年,诸葛亮正于陕西五丈原北伐曹魏。距离他写《出师表》决定北伐之时,已过去了7年。诸葛亮“夙夜忧叹”,怀揣着北伐“兴复汉室,还于旧都”的愿望,接二连三的战争让他日夜操劳,长期大量透支体力,且行军在外,粮草匮乏,他操劳过度,营养不良,终酿成恶疾。写这封信的时候,他的生命大限将近。在这生命的最后一刻,想到自己的家庭,自己的儿子,他会是怎么想法呢?北伐是他一生的事业,他到死都死在北伐军帐中,为什么他最后对儿子的期盼不是希望儿子接替自己光荣的北伐事业?而是希望他达到无欲无求的“静”和“俭”呢?

(二)到历史语境中求真

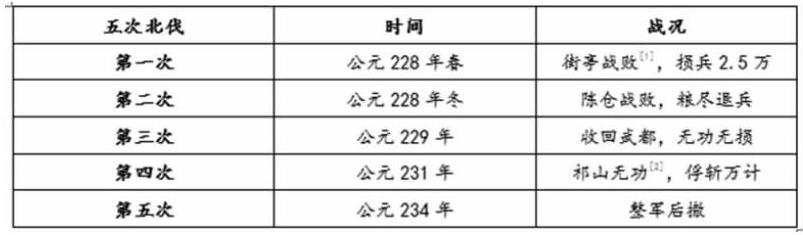

首先回顾一下五次北伐,蜀军的战况,诸葛亮从228年春开始,直到234年病死于五丈原,短短六年,发动了五次北伐,但是战功并不显赫。整体来说,北伐的成效并不显著。

其次来看蜀国北伐的同盟——东吴,在北伐之初,蜀吴二国达成协议,攻打曹魏,但到第五次北伐时,东吴的孙权已经间接向曹魏投降。原先的齐心合力如今变成孤军奋战。

再看蜀国大臣对于北伐的态度,整个蜀国之中,存在相当一部分内心抵抗北伐的官员。连年的北伐,路途遥远,耗费粮草和兵力,占据了这个国家相当一部分国库,百姓清贫,生活贫瘠。同为刘备托孤大臣的李严,就曾设下诡计,使得北伐受阻。诸葛亮一死,北伐事业后继之人不多。

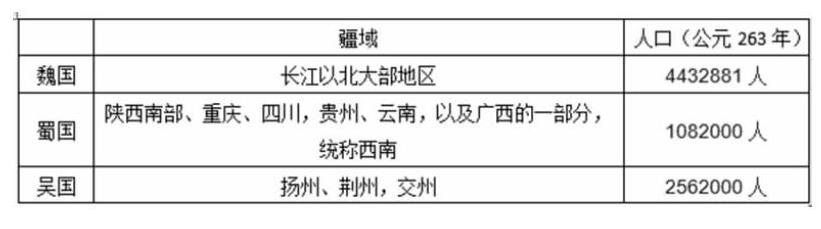

再看魏蜀吴三国实力,魏国拥有大量的可开垦荒地和最多的人口,辅以水利兴修工程,农业发展很快,且手工业、商业都比较发达;蜀国与吴国经济实力相比魏国稍显弱小。

综上所述,当时的整个形势都不利于蜀国再次北伐,尤其是當诸葛亮这一北伐主将病死后,北伐事业很可能就此终止或面临失败,北伐成功的希望渺茫。在生命的最后一刻,远在陕西五丈原的诸葛亮,想起自己的儿子,会是怎样的心境?他是北伐的主将,也是蜀国的重臣,他的去世,无疑会给这个国家带来动乱,在他前面,矗立着两大敌人,一是外敌,二是内敌。他将如何保全自己的家庭,使之平安呢?

在写《诫子书》之前,诸葛亮给刘禅也写下一封信,信中除去表达自己将死不能报国的遗憾和对刘禅的希望之外,却有一处神来之笔,“臣家成都有桑八百株,薄田五十顷,子孙衣食,自有余饶。臣身在外,别无调度,随时衣食,悉仰于官,不别治生以长尺寸。臣死之日,不使内有余帛,外有盈财,以负陛下也。”[3]这不但表明了他对刘禅的忠心耿耿,也是为了防止自己死后家人遭到朝廷清算而设下的“锦囊妙计”。而对于外敌曹魏,诸葛亮则以一则《诫子书》告诫天下,他只希望儿子修身养德,并无意让自己的儿子接续北伐的事业。所以,《诫子书》不单单是父亲对儿子的谆谆教诲,更是一位父亲在弥留之际对儿子最后的守护。

三.《诫子书》情境体验式教学设计简案

(一)重视诵读,初步感知

朗读是学生走近文本的第一步,是体验教学的第一步,教师要在课堂上给足朗读的师间,通过学生自读、教师范读和点名读的形式,熟悉文本,走近文本。

自读:请同学们自读,查阅生词,走近陌生的古文之中。

教师范读:教师声情并茂的范读有利于将学生带入文本之中,这是一条便捷的情境创设之路。

指名读:教师可点名请班上表演力强的同学来读。

(二)设计问题,展开讨论

诸葛亮写信的时候,还坚守在北伐一线,北伐依旧还没胜利,他为什么在生命的最后一刻,不是告诉儿子你要子承父业,完成我未竟的事业,而是告诉儿子要“静”?

回味历史,还原情境

这封信是诸葛亮临终前在军帐中所作,此前他正带领蜀国军队进行第五次北伐,他北伐为的是兴复汉室,但五次北伐皆败的一塌糊涂。北伐路上,他丢了同盟,失了信心,也见证了人心,更认识了人力在天命前的渺小与无奈。他是带着一腔的失落与愧疚写下这封信的。

问题一:这封信除了他儿子会看到,还会被哪些人看到?

提示:诸葛亮的好友,下属,还有他在朝廷中的敌对者,以及敌军(曹魏)中的探子,刘禅等。

问题二:如果诸葛亮在《诫子书》中写道,儿子,父将死,请你一定要接替我的使命,完成兴复汉室的任务。这些看到信的人都会是什么反应?着重思考他的不和者以及敌军的人会对他的儿子采取什么行动?请你们续写。100字。

提示:会诛灭他的家人。以防后患。

诸葛亮是蜀汉重臣,后主刘禅,扶不起的刘阿斗。蜀汉之所以在刘备死后延续,与诸葛亮紧密相关。诸葛亮的死,大大减弱蜀汉力量。他深知,自己死后,收复汉室的伟业难以完成,蜀汉将会更快灭亡,兔死狗烹,自己的家人也定会身首异处。

(三)读写结合,深化体验

1.再读全文:有感情地朗读。

2.再悟“静”意:(教师展现诸葛瞻生平)“迎娶蜀汉公主,授为骑都尉,出任羽林中郎将,后来又升迁为射声校尉、侍中、尚書仆射,并兼任军师将军。263年在绵竹之战中战死,时年36岁。”诸葛瞻平安长大成人,接续父业,正常战死。跟诸葛亮这封家书教给他的“静”有关系吗?

提示:“静”的内在涵义:是不争,平和,宁静 。看淡名利,志存高远,心平气和。“静”表示不争不抢,人畜无害,表示诸葛亮对儿子最深的厚望是个人修养,而非功名,无关北伐,无关战争。这封信的内容不会引起敌人的警觉,会保护儿子安全长大,并成人,成君子。

3.读写任务——回信:如果你是诸葛瞻,成年之后,再次翻看父亲写给你的这封信,你会有什么感悟?以诸葛瞻的口吻,给亡父写一封回信。(考察学生是否明白诸葛亮这封信的良苦用心)

示例关键词:感激父亲对自己的保护和寄予的厚望。

4.最后,回归文本,再悟“静”之深意。

参考文献

[1][2]宋祖兵.诸葛亮五次北伐中的军事失误[J].文史春秋,2007(08):59-61.

[3](晋)陈寿撰,(宋)裴松之注.三国志 第4册第三一卷至第四五卷 蜀书[M].北京:中华书局.1982.

(作者介绍:王茹,华中师范大学文学院在读研究生,研究方向为学科语文(教学))