人力资本水平下FDI对我国碳排放影响研究

廖永菲

(广东外语外贸大学金融学院,广东 广州 510006)

一、引言

随着全球各国之间合作的不断深入,具有巨大发展潜力的中国吸引了大量的外商直接投资(FDI),2019年我国吸引FDI总额高达1 381亿美元,稳居全球第二引资大国地位。然而,FDI在促进中国经济迅速发展的同时,也加速了我国碳排放进程,给我国环境带来了消极影响。现如今,我国已超过美国,成为世界首位CO2排放国。目前我国外商直接投资对碳排放的影响尚未形成定论,随着研究的深入,一些学者的研究认为FDI对碳排放的影响可能存在门槛效应,由于我国不同地区的人力资本水平差异大,本文基于人力资本水平视角,选取2000年-2017年间中国大陆地区30个省(市)区(西藏自治区除外)的相关面板数据研究,以分析我国外商直接投资对二氧化碳排放的非线性影响情况,以期为制定低碳绿色经济政策提供参考。

二、文献综述

梳理已有研究发现,目前关于FDI对东道国的影响得出两种截然相反的观点:“污染避难所”(Pollution Haven)假说和“污染光环”(Pollution Halo)假说。“污染避难所”假说认为外商直接投资会加剧东道国环境污染,支持这一假说的学者有 List和 Cathernre(2000)、沙文兵和石涛(2006)、聂飞和刘海(2015)等人。[1][2][3]“污染光环”假说则认为外商直接投资会减少东道国的环境污染,Letchumanan等(2000)、盛斌和吕越(2012)等人证实了该假说的成立。[4][5]随着研究的深入,国内学者开始利用门槛模型分析FDI的环境效应,认为外资的引入是否对一国的环境污染产生抑制作用取决于该国是否跨过一定的门槛条件,比如经济规模水平、技术发展水平以及金融发展水平等门槛,如李子豪和刘辉煌(2013)、李子豪(2016)江心英和赵爽(2019)等人。[6][7][8]

目前国内外众多研究表明,FDI主要通过垂直和水平两个方向的溢出提升投资地环境技术。水平方面,通过员工向本土企业流动,或者本土企业在示范、竞争效应下的模仿创新,本土同行企业的管理效率能够显著提高,进而带来环境技术的上升。垂直方面,可通过人员培训、建立生产设施和技术援助等方式促进上游企业环境技术提升,也可通过供给限制或提供高质量投入品来促进下游企业环境技术的提升。但是,技术溢出发生的重要前提是投资地具有相当的吸收能力,尤其是当地人力资本必须达到一定水平。基于此,本文从人力资本水平角度,分析FDI对东道国的碳排放是否存在门槛效应。

三、实证分析

1.模型构建

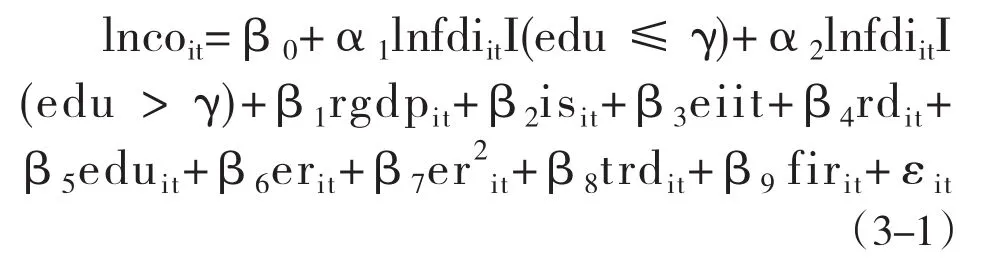

本文将通过Hansen (1999)[10]提出的门槛回归模型,分析在人力资本水平edu下,实证检验FDI对碳排放的非线性影响。本文构建的门槛模型如下式(3-1):

式(3-1)表示人力资本水平的单门槛模型,多门槛模型可以同理扩展得到。其中edu为人力资本水平门槛变量,γ为门槛值,I(·)为指示函数。

2.变量选择

(1)被解释变量co

因为中国目前尚未计算省级碳排放量的统计数据,故有必要在进行分析之前测算我国各地区的碳排放量。本文参考我国学者许广月和宋德勇(2010)[9]等估算方法,具体的计算公式如下式(3-2):

其中,CO指的是二氧化碳的排放总量,i代表能源种类,本文选择煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气等8种能源的终端消耗量进行计算。E代表终端化石能源消费量,NCV为能源的平均低位发热值,CEF为各类能源碳排放系数,COF表示碳氧化因子,44代表二氧化碳分子量,12代表碳原子量。

(2)核心解释变量fdi

本文选取实际利用外商直接投资流量额作为衡量指标。目前的研究文献中主要采用两种指标进行衡量。第一类为存量指标,指的是利用外商直接投资存量来代表外商直接投资规模的变化;第二类为流量指标,采用的是实际利用外商直接投资的流量额来衡量。由于目前我国尚未公布外商直接投资的存量数据,采取永续盘存法计算存量会有基期存量较难确定的问题,而三资企业固定资产净值仅代表工业企业,用来代表外商直接投资的整体存量可能会造成偏误。基于以上考虑,本文选择外商直接投资的流量额作为FDI的衡量指标。

(3)相关控制变量

经济发展水平方面,选取人均GDP来表示,符号记为rgdp。产业结构方面,我国的第二产业中有很多高碳排放的行业,用各地区第二产业产值占地区生产总值的比重作为衡量指标,符号记为is。技术水平方面,用能源消费强度即能源消费总量与地区生产总值的比值表示,该比值越低,代表一国的节能减排技术越高,符号记为ei。环境规制方面,本文借鉴江心英和赵爽(2019)[8],采用工业污染治理投资完成额在工业增加值的比重除以工业增加值在生产总值的比重这一值来衡量地区环境规制水平,同时本文加入其二次项进行研究,符号分别记为er,er2。研发投入方面,本文采用研究与发展经费内部支出占GDP的比重来度量研发投入强度,符号记为rd。对外贸易方面,本文选用各地区的进出口总额与地区生产总值的比值来衡量我国的外贸发展水平,符号记为trd。金融发展水平方面,本文用各省份金融机构各项存贷款余额之和与GDP的比值作为衡量金融发展水平的指标,符号记为fir。

(4)门槛变量——人力资本水平

基于不同研究角度,目前有很多方法可以用来衡量人力资本水平,例如人均受教育年限、教育经费支出与地方财政支出的比值以及高校人数与地方人口的比值等。本文利用人均受教育年限来代表各地区的人力资本水平,具体的计算方式为:将小学、中学、高中和大专以上的受教育年限分别记为6年、9年、12年和16年,再用各阶段的总人数与六岁以上总人口的比值乘以相对应的年限,由此可以得到各地区的人力资本水平,符号记为edu。

各变量具体说明如表3-1所示:

表3 -1 各变量说明

3.指标说明

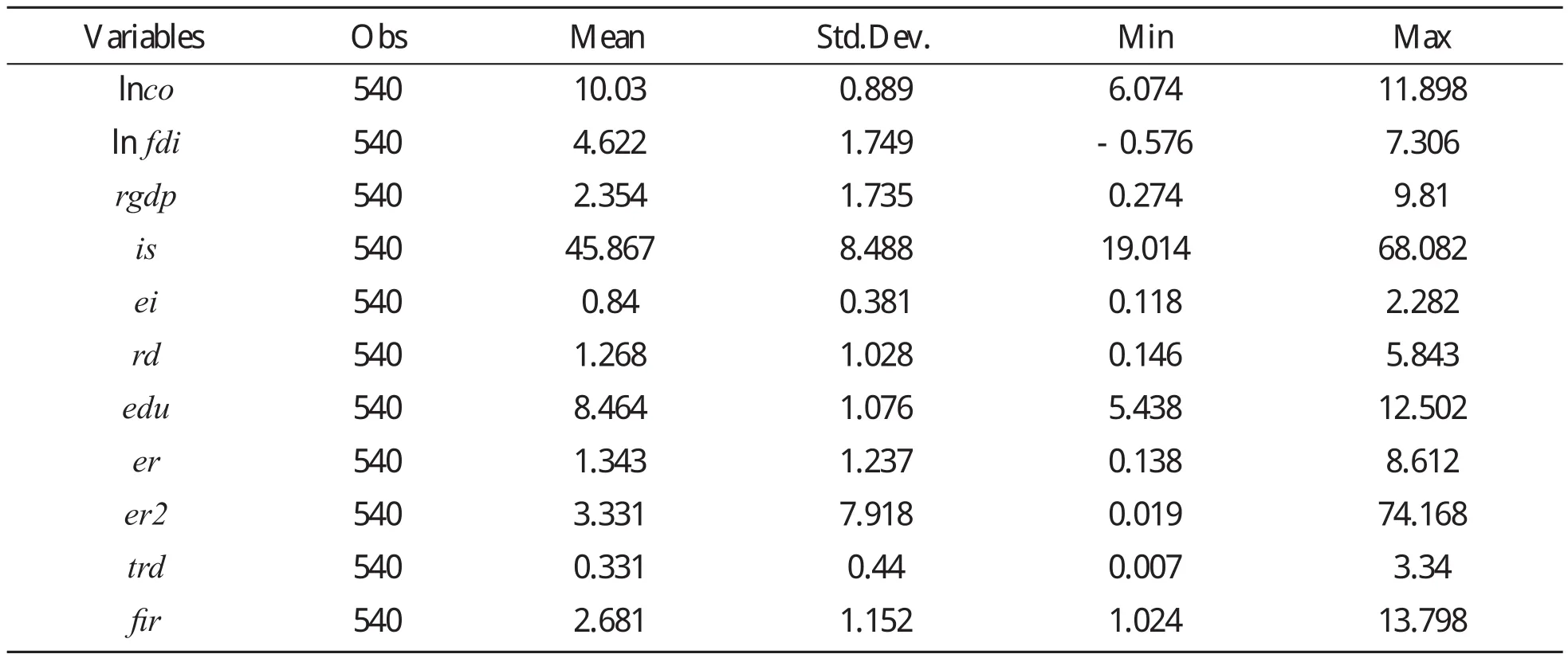

考虑到数据的一致性和可得性,本文收集和整理了2000年-2017年间中国大陆地区30个省(市)区(西藏自治区除外)的相关面板数据研究,基于人力资本水平视角研究我国外商直接投资对二氧化碳排放的影响情况,涉及美元单位的采用人民币兑美元的年平均中间价格进行了相应的折算处理,并以2000年为基期,根据GDP指数对涉及价值形式的变量进行调整。为减少模型的异方差性,在进行计量分析前需要对变量co和fdi作对数处理。所有数据均来源于历年《中国统计年鉴》、地方统计年鉴、《中国能源统计年鉴》、《中国金融统计年鉴》、国家统计局以及wind数据库等,表3-2为各变量的描述性统计结果。

表3 -2 各变量描述性统计

4.实证结果分析

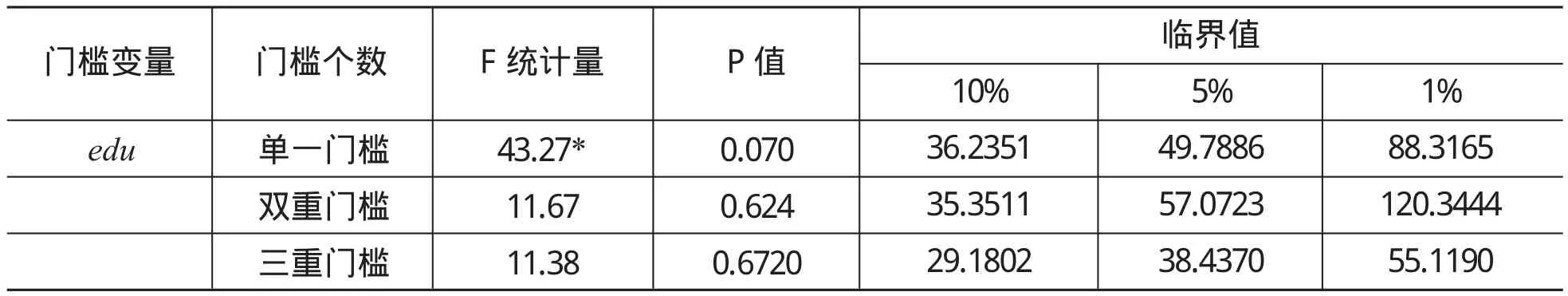

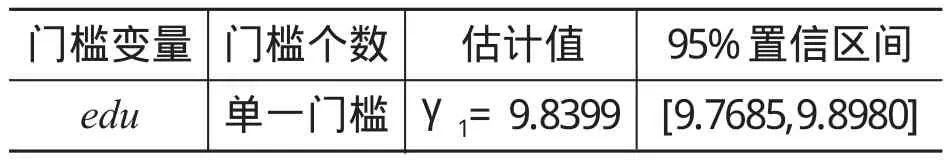

由表3-3门槛检验结果可看出,人力资本水平edu在10%的显著性水平下通过了单一门槛检验,但是不通过双重门槛和三重门槛的检验,因此模型不存在双重门槛与三重门槛。由表3-4可知,人力资本水平对外商直接投资的碳排放效应影响存在结构突变点,即人力资本水平为9.8399。

表3 -3 门槛效应检验结果

表3 -4 门槛变量的门槛值估计结果

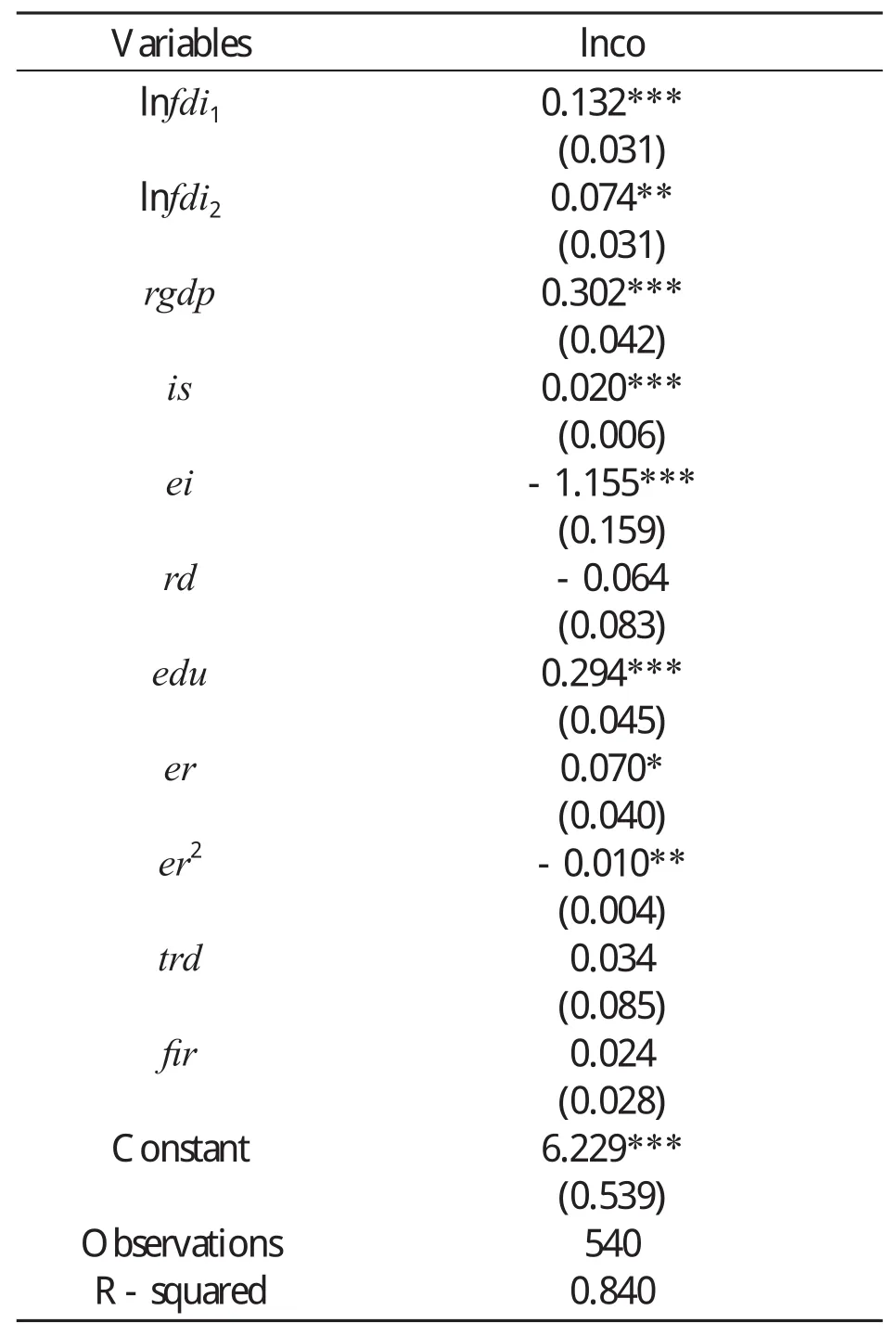

门槛回归结果如下表3-5所示。当人力资本水平小于或等于9.8399时,外商直接投资的系数(lnfdi1的系数)为0.132,且在1%的水平下显著,这说明此时FDI的进入会明显对碳排放起到促进作用,即FDI的规模每扩大1个百分点,中国的碳排放量将提高0.132个百分点;当人力资本水平大于9.8399时,外商直接投资的系数(lnfdi2的系数)是0.074,且在1%显著性水平下显著,此时FDI虽然对碳排放量仍旧是促进作用作用,但和上一区间相比,此时的FDI对碳排放积极作用减轻。这说明FDI与碳排放之间存在着显著的门槛效应,即FDI对中国碳排放的影响会随着人力资本水平的变化而表现出显著的非线性结构。在人力资本水平较低时,投资地很难充分吸收FDI的环境技术溢出,而引入的FDI会扩大生产而大量增加能源消耗,进而使碳排放量显著地提高;但随着人力资本水平的进一步提升,FDI的引入虽然依然增强中国的碳排放量,但是影响的力度明显有所下降。这可能是由于当人力资本水平较高时,当地企业的技术吸收和创新能力均有所增强,能够部分吸收FDI的技术溢出并进行环境技术创新,从而有利于环境质量改善,但由于外资生产扩大的负面影响仍比较大,因而lnfdi2的估计系数仍为正。

表3 -5 门槛模型固定效应回归结果

四、政策建议

面板数据门槛模型实证结果表明,人力资本水平对FDI与中国碳排放量之间的非线性关系中发挥着重要的作用。总体来看,目前我国多数省市还未超过人力资本门槛,且在当前水平下,FDI对碳排放的影响依旧是促进作用。因此要加大我国人力资本投资力度,尤其是中部和西部地区的教育投资,进而使地区之间的差距缩小,从整体上增强外资技术外溢的吸收能力,充分发挥FDI对碳减排的积极影响,以更好地实现我国绿色低碳环保目标。