呼吸功能训练对心胸外科手术患者肺功能的影响

叶 静 刘祚燕 谢国省

心胸外科手术是外科手术中一种常见的治疗手段,但因心胸外科手术会对胸壁造成损伤,且在手术过程中为使手术视野开阔,容易挤压肺叶,再加上器官插入会对支气管造成损伤,易导致分泌物阻塞呼吸道,影响肺功能[1-2];术后患者将出现咳嗽、疼痛,易引发肺部感染等并发症;在术后护理中可能由于手术创伤面积大和呼吸道阻塞等情况,使患者呼吸困难,极易引发肺部感染,进一步造成肺功能的损伤[3-5]。据研究显示,心胸外科手术后获得性肺炎的发生率约为4%,病死率为10.3%。呼吸功能训练可改善患者的肺功能,减少肺部感染的发生率[6-7]。有针对性地在手术期内进行呼吸功能训练可改变患者的呼吸方法,有效清理患者呼吸道内的分泌物,可帮助患者有效改善肺功能,提高对手术的耐受性,同时促进手术后恢复。对于全麻开胸术患者,做好呼吸道的护理工作,同时预防感染是手术成败的关键[8-9]。本文探讨呼吸功能训练对心胸外科手术患者肺功能的影响,为提高心胸外科手术患者的预后提供参考价值。

资料与方法

一、一般资料

选择2017年5月至2019年7月在我院收治的140例心胸外科手术患者作为研究对象,按照随机数字表法将研究患者随机分为对照组68例和观察组72例。对照组男31例,女37例;年龄50~69岁,平均(60.25±9.73)岁;文化程度:小学23例,初中34例,高中及以上11例。观察组男38例,女34例;年龄48~69岁,平均(59.82±10.15)岁;文化程度:小学28例,初中35例,高中及以上9例。两组患者在性别、年龄、文化程度等方面的差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者由医院同一组医生手术,患者及家属均知情本方案并签署知情同意书,自愿参加本项目,课题由本院伦理委员会审核批准通过。

纳入标准:(1)患者均经过临床诊断和影像学检查已确诊,生存期预计超过6个月;(2)患者年龄在18~70岁;(3)患者首次接受心胸外科手术,并无手术禁忌症。排除标准:(1)患者伴有精神失常或认知障碍等疾病;(2)患者伴有心肺功能较差及有肺大泡、肺气肿等疾病;(3)患者伴有心、肝、肾及脑血管等疾病。

二、干预措施

两组患者在手术后第1天均按照常规心胸外科护理措施进行护理,戒烟酒,进行呼吸系统教育,心理护理上包括建立患者对手术治疗的信心,积极配合治疗护理工作。在此基础上,对照组在手术后前3天进行腹式呼吸、缩唇呼气以及咳嗽训练。观察组采用三球式呼吸训练器进行肺功能训练[10]。由护士指导患者如何使用训练器进行深呼吸训练。训练器的训练方法为:先将呼吸训练器与吸气软管相连接,由显示器确定肺吸气的最大容量。患者托住训练器,在正常呼气后用嘴含住训练器的咬嘴,用口含住吸管,然后进行缓慢吸气使训练器内的粉色、黄色和绿色的球升起,当三个球上升至目标高度时,保持吸气状态2~3 s,然后松开咬嘴,取出吸气管,平稳呼气,呼气时缩唇轻闭,慢慢呼出气体。患者保持自然、放松状态,休息片刻后再进行第2次训练。在护士的现场示范下,直至患者完全掌握操作流程。对不同年龄、身高和性别的患者调节训练器的吸气量。在首次使用时可先制定较低吸气量的目标,待多次练习后可逐渐提高吸气量,但不允许超过说明书参考值。两组患者每次训练30 min,1天2次,在术后持续训练3周。

三、评价方法

1. 肺功能测定: 对所有入院患者采用肺功能仪,参照肺通气功能检测步骤,患者采取坐位,测量并记录用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼气容积(FEV1)以及两者各占预计值的百分比。取重复测量3次的最佳值。

2. 膈肌运动幅度测定: 采用M型超声检测膈肌运动幅度。患者采取平卧位,首先将B型超声放置于患者右侧下缘与锁骨的中线交界处,即可见一条右侧膈肌的强回声曲线,随后将探头向头侧、中间及背侧三个方向调整直至找到右侧膈肌后1/3视角,然后将探头类型切至M型超声,调整探头与锁骨中线角度为30°角,测量其右侧膈肌的活动度;以脾脏为透声窗,然后取冠状切面测量可间接获得左侧膈肌活动度,将探头放置于患者左侧肋缘下腋与腋中线的交界处,即可见一条左侧膈肌的高回声弧度线,随后将探头调整方向使超声定标线与膈肌垂直线夹角为30°,即可测量左侧膈肌活动度。测量并记录患者在平静呼吸和最大吸气结束时的左侧和右侧的膈肌活动度,测量3次后,分别取其平均值。

3. 评估时间: 两组患者在训练前、训练3周及术后3个月时检测肺功能和超声功能。

四、统计学方法

结 果

一、两组患者训练前基线情况

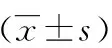

两组患者均能按时完成实验研究,没有中途退出研究者。两组患者在年龄,体重指数(BMI)、肺功能指标(FVC和FEV1)等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者训练前基线资料

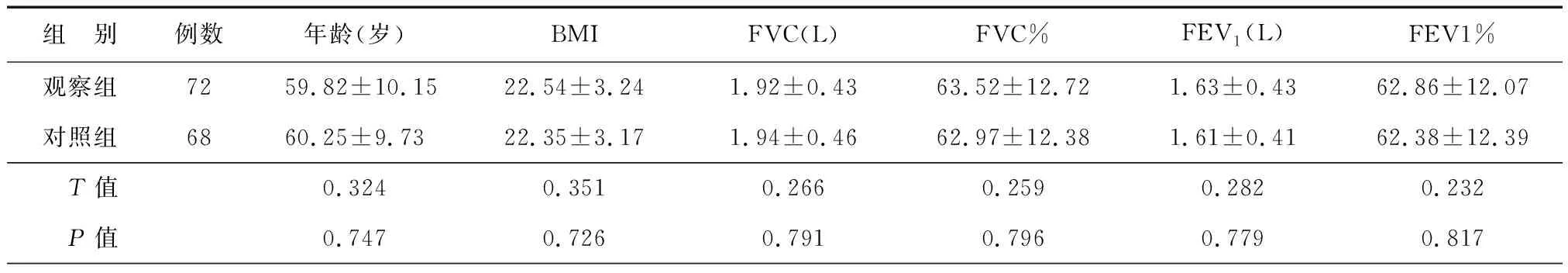

二、两组试验前后肺功能比较

在入院治疗前,两组患者在FVC、FVC%、FEV1和FEV1%等指标差异相近(P>0.05);在入组术后进行呼吸功能训练3周后,两组患者肺功能指标如FVC、FVC%、FEV1和FEV1%等均明显增加,其中观察组FVC、FVC%、FEV1和FEV1%等指标相较于对照组明显增加,达到统计学差异(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后肺功能比较

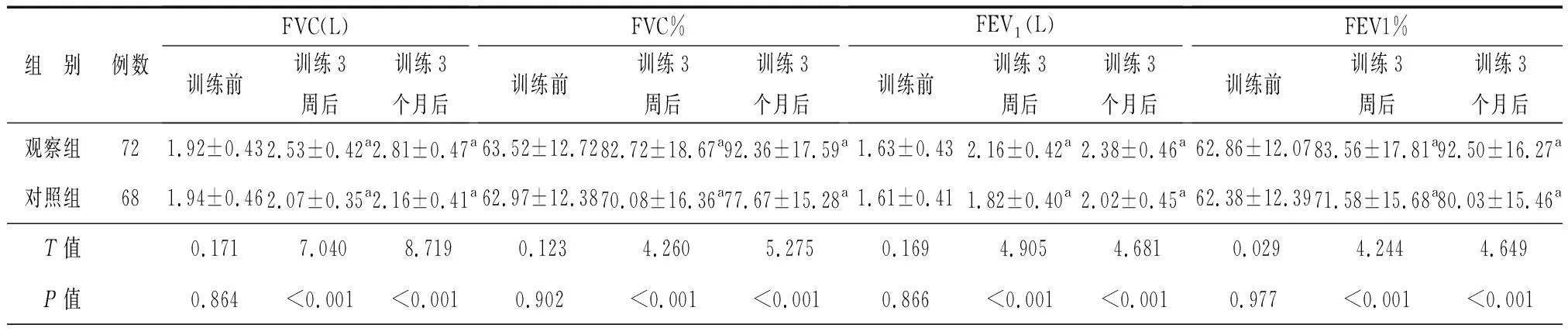

三、两组试验前后膈肌运动幅度比较

在入院治疗前,两组患者在术后双侧膈肌运动幅度指标差值相近(P>0.05),在入组训练3周及术后3个月后,双侧运动幅度相较于训练前增加,其中观察组在术侧及非术侧在平静呼吸及深吸气时运动幅度相较于对照组增加明显,达到统计学差异(P<0.05),见表3。

表3 两组试验前后膈肌运动幅度比较

讨 论

胸腔在正常状态时其腔内为负压,肺部扩张状态,而在进行心胸外科手术时腹腔膜被打开,腔内负压消失,肺泡发生塌陷[11-12];在手术若灭菌操作不严格很可能引发肺部感染等并发症,极易造成患者肺功能损伤甚至衰竭[13-14];手术还会破坏肺部的组织和功能,诱发肺水肿及炎症,造成肺功能和肺活量下降[15-16];同时由于心胸外科手术创伤较大,使膈肌运动幅度明显下降甚至膈肌出现紊乱和瘫痪,同时在手术中刺激肺门支气管,极易引起呼吸道内分泌物增加,导致呼吸道内分泌物粘稠,因此患者在术后容易因咳嗽而导致伤口发生撕裂疼痛,患者难以忍受创伤疼痛而不敢用力咳嗽而造成排痰困难,容易引起肺不张,若得不到有效处理,易导致呼吸衰竭、肺部感染等问题,严重威胁心胸外科手术的身心健康[17-20]。研究显示,有40%的心胸外科手术患者的呼吸道得不到有效清理[21-22]。传统的呼吸训练方式虽然有助于改善患者的肺功能水平,但患者在术后将面临的并发症及肺部感染的几率仍较高,临床上针对心胸外科手术患者的预后仍需要更好的训练方案,因此本文将探讨采用呼吸功能训练对改善心胸外科手术患者的肺功能的研究。

结果显示,经3个周的呼吸功能训练后,两组患者的肺功能均较训练前得到改善,但观察组肺功能改善效果明显高于对照组。尽管传统的腹式呼吸训练等方案已受到广泛应用,可增加患者肺活量,提高肺泡与外界的气体交换功能,进而改善肺功能。但该方案仍有不足之处,如患者难以熟练掌握呼吸技巧,患者仍需要专业指导,医疗花销成本较大等[23-25]。而采用三球式呼吸训练器是一种主动吸气肌的训练装置,训练器小巧且方便携带,患者可根据训练器的流速指示主动把握呼吸气的速度和容量,逐渐建立有效的吸气模式,可提高患者的潮气量,降低呼吸阻力,减轻患者呼吸困难等症状,改善生存质量。当吸入空气时,肋间外肌收缩,使胸腔容积扩大,肺随之也将扩张,进而提升肺容量和吸气流速,降低呼吸频率,促进气体交换效率,改善患者的肺功能[26]。李露等[27]针对食道癌患者采用个性化的呼吸训练方式,患者的肺功能改善程度显著高于传统呼吸训练的对照组,与本文研究结果观点相似。

研究表明,心胸外科手术术后患者均将出现膈肌运动程度下降等风险,在术侧常因手术创伤而导致膈肌发生紊乱甚至瘫痪[28-29]。本文结果显示,经过3个周的呼吸功能训练后,观察组在观察组在平静呼吸及深吸气时在术侧及非术侧的运动幅度相较于对照组均明显增加。本文采取三球式呼吸训练方式可使患者形成恰当的呼吸模式,促进膈肌规律性收缩并保持正常呼吸状态。当患者在呼气时可持续刺激腹肌诱导呼吸肌进行收缩,使膈肌保持向上状态,从而降低胸腔的压力,使膈肌收缩明显,恢复膈肌的运动程度,收缩效能得到提高[30]。术后经3个月后,患者的肺功能及运动幅度较对照组仍增加,其原因可能是经过3个月的呼吸训练方式后,观察组的患者已经熟练掌握呼吸训练装置的技巧,患者可在家期间仍能继续独立进行正确的呼吸训练,从而进一步改善患者的肺呼吸功能和膈肌运动功能。

综上所述,针对心胸外科手术患者进行呼吸功能训练能够促进肺扩张,可显著改善患者的肺功能,提高膈肌运动幅度,有效降低术后并发症的发生率,此设备简单、便捷,改善效果显著,节省医疗资料,为患者减轻医疗负担,对心胸外科手术患者的预后康复具有十分重要的推广应用价值。