肌电图在面肌痉挛病因诊断中的临床应用价值

铁岭市中心医院神经内科 (辽宁 铁岭 112000)

内容提要:目的:探析面肌痉挛病因诊断应用肌电图的临床应用价值。方法:选取2017年1月~2019年1月本院收治的30例面肌痉挛患者为研究对象。对比于颅脑MR颅神经扫描3D-TOF静态成像,主要目标为评估面神经与血管的连带性、敏感性及特异性。EMG检查主要开展神经传导检查与面肌肌电图检测两项。其中,电极置于耳前方,即对面神经电刺激,检测记录神经或肌肉电活动;针极置于肌肉内,或表面电极贴于面部肌肉的皮肤上(主要在口轮匝肌上唇处、额肌、眼轮匝肌)检测记录电活动。对比分析两组患者放松与收缩下的眼轮匝肌表面肌电值。结果:患者在放松状态下,眼轮匝肌患位与健位的MF值、MDF值差异不明显,不具有统计学意义(P>0.05);而患位与健位的EMG值对比,患位显著高于健位,差异具有统计学意义(P<0.05);患者在收缩状态下,眼轮匝肌患位与健位的MF值、MDF值、EMG值对比,健位显著高于患位,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:应用肌电图动态监测面肌痉挛患者所对应的电生理信号,并加以颅神经3D-TOF-MR静态成像予以“动静”式的联合观察,对患者早期病因的诊断具有实质性的辅助作用,对早期治疗及预后的情况改善具有十分重要的临床意义。

作为临床医学中常见性的神经肌肉病症,面肌痉挛严重影响患者的生活质量。通常发病早期症状主要表现为眼轮匝肌间歇性抽搐,病情的进一步恶化发展,持续性拓展到面部一侧,加重抽搐病情,情况严重可使得患者的整个面部肌肉及其同侧的颈阔肌均同时发生不同程度的痉挛性抽搐[1]。因而早期诊断、明确病因对抑制病情发展、改善患者生活质量具有十分重要的意义。现阶段国内外专家及学术研究者对肌电图的临床应用价值的研究重视程度日益增长,但现阶段对于面肌痉挛的肌电图应用实际效能的研究还存在较大的拓展空间。鉴于此,本研究对30例面肌痉挛患者的早期诊断应用肌电图的临床效果展开回顾性分析,报告如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

选取2017年1月~2019年1月本院收治的30例面肌痉挛患者为研究对象。其中,男性18例,年龄27~69岁,平均(53.12±2.45)岁,女性12例,年龄25~64岁,平均(51.32±3.13)岁,所有患者均为单侧发病,其中左侧19例,右侧11例。

1.2 方法

主要设备为Medelec Synergy 肌电诱发检查仪。患者置于仰卧位,首先将刺激电极置于下颌位,经皮刺激患位的面神经下颌缘支,电刺激参数:电压1mV、持续时间20~25ms、频率1~4Hz,电流形式位恒定矩形波;将记录电极置入同方位的眼轮匝肌、口轮匝肌上唇处、额肌中,记录诱发电位的波形变动情况。

1.3 观察指标

检测记录两组患者放松状态下与收缩状态下的眼轮匝肌表面肌电值(MF、MPF、AEMG)。

1.4 统计学分析

将数据纳入SPSS17.0软件中分析,计量资料比较采用t检验,并以±s表示,P<0.05为差异显著,有统计学意义。

2.结果

2.1 患者放松状态下的眼轮匝肌表面肌电值

患者在放松状态下,眼轮匝肌患位与健位的MF值、MDF值差异不明显,不具有统计学意义(P>0.05);而患位与健位的EMG值对比,患位显著高于健位,差异具有统计学意义(P<0.05)。即表明,面肌痉挛患者可应用该指标予以诊断,详细数据如表1所示。

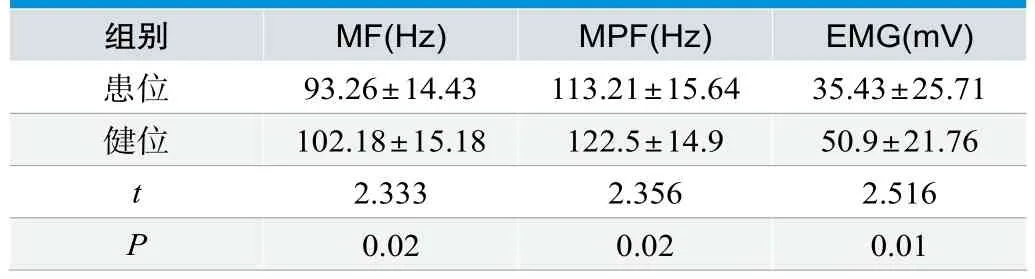

2.2 患者收缩状态下的眼轮匝肌表面肌电值

患者在收缩状态下,眼轮匝肌患位与健位的MF值、MDF值、EMG值对比,健位显著高于患位,差异具有统计学意义(P<0.05)。即表明,提示面肌痉挛患者的健侧可应用该指标予以诊断,详细数据如表2所示。

3.讨论

面肌痉挛是脸部一侧发生不同程度且持续变动不稳定的抽搐症状,部分患者可能并发至双侧[2]。经临床大量研究证实,抽搐程度与患者的精神紧张情况具有直接连带性,精神紧张程度越高,痉挛程度则相对越高。

而面肌痉挛的致病成因现阶段尚不具标准定论,异声较多。现阶段,临床已证实得到广泛认可的是面肌痉挛中大部分患者的症状与面神经通路上血管压迫具有直接连带性[3]。痉挛无明显疼痛症状,严重性痉挛面部具有轻度痛感。神经系统通常不存在异常变动现象,但小部分严重病情与呈阵挛性痉挛患者,长期患病后可进一步发展为轻度或中度的面肌瘫痪。面肌痉挛的致病成因还包括有压迫面神经的占位性病变,例如上皮瘤、脑膜瘤、胆脂瘤、脂肪瘤、动脉瘤、桥小脑角区的动静脉畸形、多发性硬化、桥脑的腔隙性梗塞等。面神经的推压血管主要源自于椎-基底的动脉系统,大部分是小脑前/后下动脉与椎动脉,少部分推压血管源自于基底动脉或小静脉。

表1.对比两组患者放松状态下的眼轮匝肌表面肌电值(±s)

组别 MF(Hz) MPF(Hz) EMG(mV)患位 67.31±16.48 94.11±16.23 7.12±2.3健位 72.16±18.7 98.04±10.72 4.04±1.46 t 1.066 1.107 6.193 P 0.291 0.273 0.0001

表2.对比两组患者收缩状态下的眼轮匝肌表面肌电值(±s)

表2.对比两组患者收缩状态下的眼轮匝肌表面肌电值(±s)

组别 MF(Hz) MPF(Hz) EMG(mV)患位 93.26±14.43 113.21±15.64 35.43±25.71健位 102.18±15.18 122.5±14.9 50.9±21.76 t 2.333 2.356 2.516 P 0.02 0.02 0.01

肌电图属于无创性的电生理评估法[4]。常用检测指标包括:频域:①中位频率(MF):即肌肉处于收缩状态下的肌纤维放电频率的中心值。②平均功率频率(MPF):即过功率谱曲线重心的频率。时域:平均肌电值(AEMG):即一定单位时间内基础表面肌电信号振幅绝对值总和的平均值。用MF、MPF表示肌肉的疲劳状态,AEMG表示运动单位的聚集状态、激活量的变动情况以及放电频率的同步恒定程度。

本研究结果显示,患者在放松状态下,眼轮匝肌患位与健位的MF值、MDF值差异不明显,不具有统计学意义(P>0.05);而患位与健位的EMG值对比,患位显著高于健位,差异具有统计学意义(P<0.05);患者在收缩状态下,眼轮匝肌患位与健位的MF值、MDF值、EMG值对比,健位显著高于患位,差异具有统计学意义(P<0.05)。

由本次研究结果可值,处于放松状态下,患者患位的眼轮匝肌AEMG数值明显高于健位,差异具有统计学意义,即表明处于放松状态下患位面肌会由于肌肉痉挛而产生较多肌纤维整合。而MF、MPF则不具有明显差异,即表明:一旦运动强度不高,理论上频域则不会发生变动;处于收缩状态下,患位MF、MPF与AEMG数值明显低于健位,表明患者在最大力收缩时患位面部肌肉可整合的肌纤维数量少于健位,同时各肌纤维同步运转程度也低于健位,即表明处于相同强度活动下患位的面肌相较于健位更容易产生疲劳。

综合所述,应用肌电图动态监测面肌痉挛患者所对应的电生理信号,并加以颅神经3D-TOF-MR静态成像予以“动静”式的联合观察,对患者早期病因的诊断具有实质性的辅助作用,对早期治疗及预后的情况改善具有十分重要的临床意义。