针刺联合半夏白术天麻加葛根汤在颈性眩晕中的应用分析

申介华

【摘要】目的:观察针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗颈性眩晕患者的临床效果。方法:2016年1月至2019年12月这一期间,研究对象为100例确诊为颈性眩晕的患者,分为两组。对照组50例患者给予单纯针刺治疗,观察组50例患者给予针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗。采用多普勒超声检测患者治疗前后的颈部各动脉的血流速度,统计中医证候积分变化以及有效治疗率,收集所有数据后进行回顾。结果:观察组患者的颈部各动脉血流速度及中医证候积分改善较对照组更明显,观察组有效率为94%(47/50),高于对照组82%(41/50),组间差异显著(P<0.05)。结论:颈性眩晕患者,采用针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗效果理想,有效率高,值得推广。

【关键词】针刺;半夏;天麻;白术;颈性眩晕

[中图分类号]R255.3 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2020)16-00-02

眩晕是一种运动错觉,患者常常会感到自身旋转,伴有倾倒感。当颈部发生病变时,颈部动脉尤其是椎动脉中血流量供应不足,容易导致眩晕,在临床称为颈性眩晕。其病因复杂,尚不明确,该病发病具有反复性与不定性,常规的治疗持久性低,患者发病时除了有眩晕感,还会有颈项强硬疼痛,脘闷恶心等症状。中医治疗具有独特的优势,中医理论认为,颈性眩晕的病因主要为痰浊血瘀,有研究显示,针灸法外治对颈性眩晕有效,笔者在针刺治疗的基础上,还联用了半夏白术天麻加葛根汤治疗,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 通过伦理审批之后,2016年1月至2019年12月这一期间,研究对象为100例确诊为颈性眩晕的患者,分为两组。对照组50例,女26例,男24例,年纪最小38岁,年纪最大70岁,平均年纪54.3±3.2岁,最短病程2个月,最长病程5年,平均病程1.3±0.2年,给予针刺治疗,观察组50例,女26例,男24例,年纪最小37岁,年纪最大71岁,平均年纪54.5±3.3岁,最短病程2个月,最长病程5年,平均病程1.4±0.2年,给予针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗。纳入标准:①患者经过病理学以及影像学结果均显示为颈性眩晕;②治疗前精神状态良好;③入院前一个月没有服用过任何药物。排除标准:①有严重心功能不全以及肝脏功能不全的患者;②伴有严重休克、感染的患者;③本人既往或直系亲属有精神病史的患者。退出标准:研究过程中出现严重不良反应而不能继续参与研究的患者。

1.2方法 (1)对照组:针刺时选择5个穴位,分别为天柱穴,风府穴,风池穴,百会穴,颈夹脊穴穴。指导患者俯伏卧体位,采用75%的医用酒精对患者的皮肤进行常规消毒,采用灭菌的针灸针(苏州东方针灸器械厂),大小规格为0.30mm×40mm,百会采用提捏进针法,沿头皮平刺1.5寸,风池、风府、天柱、颈夹脊穴采用指切进针法,直刺进针0.5-1寸;行捻转平补平泻法,待患者感受到轻微酸胀感后,采用华佗牌SDZ―Ⅱ型电子针疗仪,将输出导线连接到风池穴、天柱穴以及颈夹脊穴,采用连续波中等强度刺激,以患者适应为度,针灸针留置时间不超过45分钟,每隔两天进行治疗一次,连续针刺治疗4周。

(2)观察组:采用针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗。针刺方法同对照组。半夏白术天麻加葛根汤,药方组成为:橘红10g,半夏10g,当归10g,大枣5枚,甘草4g,天麻6g,葛根20g,生姜2片,茯苓10g,白术10g,白芍10g。若眩晕较甚者,可加僵蚕10g、胆南星8g;头痛甚者,加蔓荆子10g、白蒺藜10g;呕吐甚者,可加代赭石30g、旋覆花10g;兼气虚者,可加党参15g、生黄芪15g;湿痰偏盛,舌苔白滑者,可加泽泻8g、桂枝9g。上方加水400mL煎煮取汁200mL,倒出药汁,再加水300mL煎取汁200mL,二汁混合后,于每日早上及晚上各服用200mL,每日1剂,连续服用四周。

1.3评价指标 ①颈部各动脉血流速度:采用多普勒超声仪器检测,主要检测基底动脉以及两侧椎动脉的血流速度;②有效治疗率:治愈:眩晕症状完全消失,能够正常生活起居;显效:症状轻微或者发作持续时间显著减短;无效:症状无改善甚至加重。③中医证候积分:症状与分值的高低成正比

1.4统计学处理 采用SPSS23.0软件对所收集的数据进行统计分析,计量资料采用(_x±s)形式描述,并进行t检验;计数资料用例(n)、占比(%)描述,进行χ2检验。

2 结果

2.1颈部各动脉血流速度对比 未进行干预前,两组患者颈部各动脉血流速度无统计学差异(P>0.05);进行干预后联合半夏白术天麻加葛根汤治疗组的患者较对照组更为明显,差异显著 (P<0.05),具体数据见表1。

2.2有效治疗率 针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗组的有效率为94%(47/50),较对照组82%(41/50)效果更显著,差异显著(P<0.05),具体结果见表2。

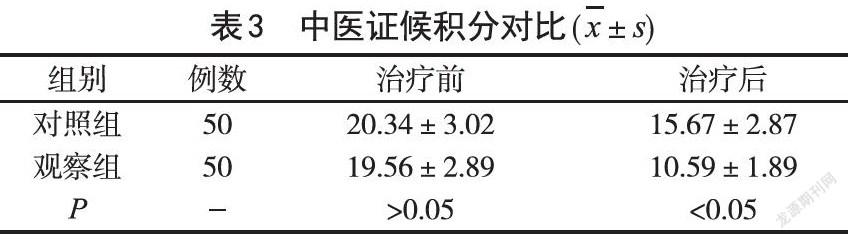

2.3中医证候积分 未进行干预前,两组患者的中医证候积分无统计学差异(P>0.05);进行干预后,针刺联合半夏白术天麻加葛根汤治疗组的患者中医证候积分改善较对照组更为明显,差异显著 (P<0.05)。详见表3。

3 讨论

頸性眩晕是目前较常见的一种病症,并且随着现代人娱乐方式的变化,长期低头及伏案工作后,或者高枕倚卧位即目前流行的葛优躺姿势,均导致发生颈性眩晕的风险显著提升[1-2]。中医理论认为,颈性眩晕的病灶在脑部,血瘀痰浊为其主要病机,有研究显示,采用针灸进行治疗后,能对颈部血流供应及流通有明显改善,缓解椎动脉压迫所致的缺氧缺血状态。

本研究针刺所选择的穴位为天柱穴,风府穴,风池穴,百会穴,颈夹脊穴。百会位居颠顶,与风府穴同属督脉,督脉为阳脉之海,入络于脑,二穴合用具有清头目止眩晕之效;风池穴位近于脑,可疏调脑部气机,天柱在颈后区,横平第二颈椎棘突上际,斜方肌外缘凹陷中,属于足太阳膀胱经,与颈部夹脊穴均乃病源局部取穴,共奏疏通颈部气血之效,诸穴配伍,能够改善椎动脉血流。

《医学心悟》云“头旋眼花,非天麻、半夏不除是也,半夏白术天麻湯主之”[3-4]。方中以半夏燥湿化痰,天麻熄风止眩晕,二药合用为主药,以治风痰眩晕头痛;白术、茯苓健脾祛湿,以治生痰之源,为辅药;橘红理气化痰,甘草、生姜、大枣调和脾胃,均为佐使药[5]。诸药相合,方简力宏,共同体现化痰熄风,健脾祛湿之功。葛根解肌升阳,善治颈项强直,当归活血补血止痛,与前方合用,既能止颈项疼痛,又能升阳止眩,改善脑部血流。若眩晕较甚者,可加僵蚕、胆南星等以加强化痰熄风之力;头痛甚者,加蔓荆子、白蒺藜等以祛风止痛;呕吐甚者,可加代赭石、旋覆花以镇逆止呕;兼气虚者,可加党参、生黄芪以益气;湿痰偏盛,舌苔白滑者,可加泽泻、桂枝以渗湿化饮[6]。诸药合用,对改善颈性眩晕疗效显著。

研究显示,与西医治疗平行对照,针灸以及中药治疗,患者颈性眩晕症状改善效果更为理想。但由于颈性眩晕发病时较为反复,持续的时间随个体的不同也有差异,因此,除了积极配合中医治疗外,还需要保持良好的坐姿,加强锻炼,避免颈部的生理曲度发生弯曲,这样方可最大效能的增大中药及针刺治疗的效果[7]。

颈性眩晕患者,采用针刺联合半夏白术天麻加葛根汤效果理想,有效率高,值得推广。

参考文献

[1] 王彬, 梁美光. 加味半夏白术天麻汤配合针灸治疗痰瘀阻络型颈性眩晕216例[J]. 福建中医药, 2017, 44(6): 6-7.

[2] 丛宇, 韩旭, 张忠平, 等. 针刺联合半夏白术天麻汤治疗痰浊中阻型颈性眩晕34例临床观察[J]. 中国民族民间医药杂志, 2018, 27(8): 80-82.

[3] 肖清清. 半夏白术天麻汤加减方治疗痰湿中阻型颈性眩晕的临床观察[D]. 成都中医药大学, 2015. 12(2). 231-236.

[4] 刘戎. 加味半夏白术天麻汤配合推拿疗法治疗颈性眩晕60例[J]. 湖北中医杂志, 2018, 32(11): 47-47.

[5] 周义杰, 廖美容. 半夏白术天麻汤加味配合天麻素穴位注射治疗颈性眩晕[J]. 中医药信息, 2019,9(3): 77-78. .

[6] 宋金凯. 杞菊地黄汤合半夏白术天麻汤加减治疗颈性眩晕45例报告[J]. 西部中医药, 2019, 19(10): 9-9. .

[7] 李金臣. 半夏白术天麻汤加味合星状神经节阻滞治疗颈性眩晕30例[J]. 中医临床研究, 2019, 6(18): 8-9. .