诗人的彩虹

史凤晓

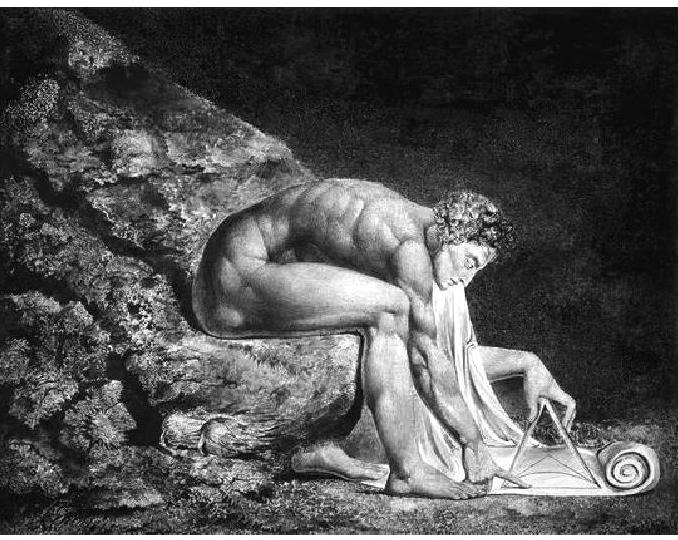

牛顿的光学实验

一八一七年十二月二十八日,英国画家本杰明·罗伯特·海顿(Benjamin Robert Haydon,1786-1846)在家举行了晚宴(后来被称为“不朽的晚宴”[The Immortal Dinner])。晚宴之上,受邀参加的查尔斯·兰姆(Charles Lamb,1775-1834)与约翰·济慈(John Keats,1795-1821)一起指责科学家伊萨克·牛顿在其一七○四年的《光学》中通过三棱镜实验将彩虹解释为日光分解后的七种颜色,认为他的做法毁掉了所有关于彩虹的诗歌。引出这一话题的是这次晚宴的主题,海顿从一八一四年夏天开始创作的巨幅画作《基督进入耶路撒冷》(Christs Entry into Jerusalem),这幅直到一八二○年才完成的画作不仅将华兹华斯、兰姆、济慈、赫兹里特等当代作家画了进去,也将哲学家伏尔泰、科学家牛顿包括其中。兰姆向海顿抱怨,说他不该把这位只相信三棱镜的“家伙”(fellow)也画进去,济慈也有同样的不满。

话题的最后,兰姆、济慈、海顿三人,与包括华兹华斯在内的其他所有宾客一起,为“牛顿的健康,以及他给数学界带来的混乱”干杯。这杯酒经常被视为当时艺术与科学的对抗,也常用来指英国浪漫主义诗人对科学与科学家的谴责。但其实,即便在出席晚宴的几位诗人—兰姆、济慈与华兹华斯—之间,观点也并非一致,更遑论所有诗人的态度。

一

有趣的是,牛顿并不是第一个试图解释彩虹之谜的科学家,但他的科学研究却是在文学、艺术界影响最大的。

事实上,自亚里士多德以来,很多人都试图定义彩虹及其属性。亚里士多德在其《气象学》(Meteorology)中解释了彩虹的性质和原因,认为彩虹的颜色是白色的日光失去强度和纯净度的现象。在各方面试图接亚里士多德衣钵的托勒密曾经在他的著作《光学》(Optica)中,尝试以光的折射定律解释彩虹。也就是说,在很大程度上,牛顿的光学原理所建基的事实,早已经被别的科学家发现。牛顿的成就一是在于承认以往这些事实的重要性,二是最终坚定地用雨滴折射来解释彩虹的颜色。

之所以牛顿的研究引起如此大的反应,或许跟他的行文风格有关。牛顿在一六八七年出版的《自然哲学之数学原理》专业性特别强,而且用拉丁文书写。相较而言,牛顿于一七○四年出版的《光学》(Opticks)所面对的读者,却并没有限制在科学界的专业人士内,而是以一种普罗大众都能理解的简单、清晰的方式,用英语娓娓道来。也许正因为这样,才使得牛顿对彩虹的解释,影响了很多包括济慈、兰姆等在内的非科学界人士对彩虹的认知方式。

牛顿在《光学》中从观察者、阳光、雨滴三个角度解释了彩虹。他的实验表明,彩虹并不是光线变弱的表现,而是阳光穿过雨滴的时候,光的成分被雨滴散开,也就是说白色的日光这一复色光经历了色散(dispersion),分解成了不同的单色光,分解后的不同颜色路径也各异,于是形成了彩虹。牛顿对彩虹的科学性发现与分析,扭转了自亚里士多德以来人们对白光的认识,被视为后笛卡儿时代最伟大的发现。牛顿自己对这一发现的突破性也有着清醒的认识,在写给朋友的信中,他说自己对彩虹的发现,如果不是最重要的,也是最奇怪的一项自然法则。要知道,在此前不久牛顿刚发现了一直被视为最伟大的自然法则的重力法则,这更表现了牛顿本人对光学实验的重视。

牛顿将自古以来文人与艺术家眼中、笔下的文化象征简化为光的折射的做法引起了一部分人的反对。另一方面,他在解释彩虹现象与原理的时候特别强调了“观者的眼睛”(spectators eye),这种同时从观察者与观察对象的角度定义彩虹,及其极具想象力的描述方式,也吸引了很多对这一自然现象感兴趣的畫家与诗人。牛顿对构成彩虹成分的发现改变了这个词汇几千年以来所蕴含的丰富的含义以及人们对此的多彩想象。不管是对牛顿的失望与反对还是对他的赞同与欣赏,对于诗人尤其是浪漫主义诗人来说都是创作的灵感。

二

在古希腊罗马的神话、文学作品以及《圣经》中,早有对彩虹的描述。整部《伊利亚特》中,荷马分别在第十一卷与第十七卷,两次提到彩虹是宙斯向凡人传递讯息的征兆与桥梁。而在希伯来文明中,彩虹亦被视为上帝与人之间的契约。所以,在包括苏格兰诗人托马斯·坎贝尔(Thomas Campbell,1777-1844)在内的很多信徒看来,彩虹从来都是上帝与人之间的神圣纽带。因此坎贝尔主要是通过重新构建宗教意义上的彩虹形象,来反驳牛顿。

在坎贝尔的诗里,彩虹依然是天地之间的象征性连接,是如他童年时便开始相信的“天与地之间/欢乐的精灵踏足的/中间站”(A midway station given/ For happy spirits to alight/Betwixt the earth and heaven)。所以坎贝尔自信、快乐地说:“我不会让骄傲的哲学/告诉我你(彩虹)是什么。”他表示不会让步于“冰冷的物理法则”,不会让它破坏“可爱的幻象”的。这是坎贝尔对希伯来文明传统的守护。

布莱克《亘古常在者》(The Ancient of Days),1794

相比之下,深受希腊文学、艺术影响的济慈,虽然与坎贝尔一样对牛顿的科学持否定的态度,但他却是从想象力与诗歌本身的角度出发。在《拉弥亚》(Lamia,诗题来自希腊神话中半人半蛇的女怪物)一诗中,济慈指责以牛顿为代表的自然哲学将彩虹简化为几个元素,认为这种做法毁掉了“曾经高居天空的雄伟彩虹”,“折断了天使之翼”(clip an Angels wings),“拆解了彩虹”(unweave a rainbow)。济慈谴责的是冰冷的科学分析对人们想象力的破坏。

布莱克《牛顿》,1795-1805

对于济慈,更多的人对他的认识是其著名的诗句,“美即是真,真即是美”(《希腊古瓮颂》,屠岸译)。一七七七年,英国作家、医生约翰·艾金(John Aikin)曾经指出,只有建立在真的基础之上的事物才是美的。也是在此基础上,艾金希望在诗歌的创作中强调要以准确的科学研究为准,而不是以老生常谈的传说为基础。从表面上来看,济慈在真与美的关系的论断与支持科学的艾金一致。所以,济慈对牛顿的谴责看上去与他的诗学理念是相悖的。后来艾布拉姆斯虽然没有明言济慈诗学理念上的矛盾,但他对济慈的认识实际解决了这一“悖论”。艾布拉姆斯认为济慈在《拉弥亚》中的观点标示了他将科学与诗歌的关系,从真理与寓言的区别,转变成了科学性的分析解释与对可见宇宙的富有想象力的观察之间的不同(《镜与灯》,丽稚牛等译,北京大学出版社2004年)。而想象力恰恰是济慈的落脚点。回头看《希腊古瓮颂》中的“真”也不一定单指科学意义上的“真”,它可以是指以想象力为核心的艺术世界的“真”。

与坎贝尔的诗歌一样,虽然《拉弥亚》表达的是对牛顿的指责,但济慈同样也没有直接指出牛顿的名字。济慈的拉弥亚是一个美丽的蛇妖,像彩虹一样绚烂美丽,“极具炫目色彩的复杂形状”(a Gordian shape of dazzling hue)。济慈继而提到了其中的颜色,包括赤、蓝、绿、黄等,“身体那么像彩虹”(《济慈诗选》,朱维基译,上海译文出版社1983年)。为了追求凡间少年里修斯(Lycius),拉弥亚请求赫尔墨斯把自己变成女儿身。在两人婚礼上,里修斯的老师哲学家阿波罗尼(Apollonius),也是济慈所攻击的科学的化身,让拉弥亚现出原形并且消失不见。惊惧之后,里修斯也死在如蟒蛇一样缠裹着他的新郎服中。济慈借里修斯之口指责阿波罗尼所代表的科学毁灭了以彩虹为代表的一切美丽的自然现象。彩虹与拉弥亚的相关性,以及她几乎也是因为阿波罗尼的出现而消失的事实,让济慈给了里修斯足够的理由与力量,代他说出对破坏彩虹之科学的攻击。

当代著名批评家哈罗德·布鲁姆谈起《拉弥亚》这首诗时,曾说里修斯无论如何都会丢掉性命,或是在彩虹一般拉弥亚的怀抱中,或是在他师父科学般的杀伤力下,但布鲁姆不无幽默地说,前一种死亡更值得。这是布鲁姆在间接表达对济慈立场的赞同。

三

坎貝尔与济慈在其诗歌中,或以宗教,或以艺术为旗帜,对牛顿进行了批评,虽然批评直指牛顿的科学发现,但无一人对牛顿指名道姓。这个任务要由另一位浪漫主义诗人威廉·布莱克(William Blake,1757-1827)来完成。布莱克一直被视为谴责牛顿派的代表,但事实上他对牛顿与其彩虹的态度很复杂。虽然牛顿与洛克、培根一直都是布莱克在诗歌中并列批评的唯物主义者的代表,但作为画家的布莱克对颜色的感知比其中任何一位诗人都要灵敏。无论布莱克是否意识到,也无论他对牛顿是否充满敌意,牛顿对彩虹色彩的分析影响着布莱克画作中对光的理解与处理。

布莱克在其诗歌中提到五六次彩虹,但他笔下的彩虹或是与《创世记》有关,或是与古希腊罗马神话有关,对于牛顿的彩虹,除了很模糊的暗示之外,布莱克并没有对此做出任何应对。在诗集《给两性:天堂之门》(For the Sexes: The Gates of Paradise)的卷首插图下有两行诗:“太阳绽放的光芒/取决于注视它的器官。”(The Suns Light when he unfolds it/Depends on the Organ that beholds it.)布莱克并没有说取决于牛顿所用的“眼睛”,他用了大写首字母的“Organ”(器官)。但布莱克这两行诗所表达的观点,与牛顿关于“观察者-观察对象”的观点全然相同。相较于诗歌,布莱克对牛顿及其彩虹的态度主要表现在其画作中。

二○一九年,英国伦敦圣保罗大教堂的穹顶投射了布莱克一幅名为《亘古常在者》(The Ancient of Days)的画作。巨幅画作中,一个看似非常古老的白发白须的人,右膝触地,左膝弯曲,左手前倾,落在地上的测量仪圆规之上。这一形象多被认为是受牛顿的启发,根据在于布莱克一幅名为《牛顿》的水彩画(1795年完成,1805年修订),画中的牛顿同样手指着类似圆规的器物。此外,画作中的这位“亘古常在者”被认为是布莱克在作品中构建的四大天神之一,代表理性的乌里森(Urizen),而在布莱克的诗歌中,牛顿便是现代版的乌里森。

与十八世纪英国新古典派诗人对理性的赞扬不同,十八世纪末期至十九世纪初期的英国浪漫主义诗人的作品中对理性多是一种批评的态度。布莱克也非例外。水彩画《牛顿》左肩上的白布常被认为是牛顿在《光学》中所解释的被分解成彩虹之前的白色日光。虽然布莱克并没有在诗作中表达对牛顿的彩虹的态度,但在《牛顿》这幅巨大画作中,布莱克将虹拱画进了三棱镜中,以如此隐晦的方式再现了牛顿的彩虹观。后来在诗作《耶路撒冷》(Jerusalem)的第三章中,布莱克将乌里森的弓(bow)称为“光之诸箭”(arrows of light),考虑到布莱克把牛顿视为现代版的乌里森,这里的弓、诸箭与光都像是在回应牛顿的彩虹观。

布莱克对牛顿的批评总是与对洛克的批评放在一起的。牛顿在《光学》里特别强调他不是以“假想”(Hypotheses)的方式解释光的特质,而是用“理性”(Reason)和“实验”(Experiments)来证明它。牛顿大写了“假想”“理性”与“实验”三个单词的首字母以示强调。布莱克攻击牛顿,正在于理性、科学,以及它们所代表的唯物主义。布莱克在他的雕像《拉奥孔》周围刻满了他对艺术、宗教、科学与人生的认知,其中经常被引用的一句便是“科学是死亡之树”。牛顿所强调的“眼睛”破坏了布莱克一直相信的“想象”。牛顿与布莱克之间的矛盾,实际是以科学与理性为代表的唯物主义世界,与以想象和信仰为主的精神世界的对抗。

不仅如此,布莱克研究学者约翰·加热(John Gage)指出,对于布莱克来说,牛顿的三棱镜将白色的日光分解为七种颜色的彩虹,完美地反映了物质世界的分裂与堕落。布莱克在创作牛顿创造光的分解的画作时也发明了个人艺术中最丰富的物质主义画面。

四

虽然在“不朽的晚宴”中,华兹华斯也为牛顿对彩虹的破坏干了杯,但他的内心对此或许有所保留。早在霍克斯海德文法学校(Hawkshead Grammar School)时期,华兹华斯就曾专心攻读过《光学》一书。十七岁时,华兹华斯从霍克斯海德毕业去了剑桥大学的圣约翰学院,宿舍隔壁的三一学院里伫立着牛顿的雕塑。一八○五年完成的《序曲》的第三卷是华兹华斯对剑桥大学的生活的回忆,在其中,他用诗意的语言描写了在宿舍看到隔壁牛顿雕塑时的感受:

此外,从我的枕侧,可借月色

或赐助的星光,看见牛顿的雕像

站在西端前厅,手持着他的

光棱,脸色安详—大理石的具象

标示出一个不息的心灵,它永远

在思想的大海上,扬起远航的孤帆。

(丁宏为译,北京大学出版社2017年)

华兹华斯对牛顿的描写是他诗歌中最主要的一个主题,也是他一生诗歌的思想之轴:孤独。从牛顿的孤独中,华兹华斯看到了对他诗歌创作生涯的鼓励或警告。在这些诗行中,他对牛顿表达的更多是敬意,以及对诗歌创作道路的反思。这其中的孤独与静穆,给人带来一种崇高感。

虽然《序曲》早在“不朽的晚宴”之前就已完成,但当时在场的几位都没有机会读到这部华兹华斯去世以后才出版的自传体长诗,所以也就没人对华兹华斯的态度提出非议。而且兰姆与济慈之所以认为华兹华斯也会与他们同一战壕的另一个原因是华兹华斯在一八○七年出版的《两卷本诗集》(Poems, in Two Volumes)中关于彩虹的一首诗,开头两句便是“我一见彩虹高悬天上,/心儿便欢跳不止”(杨德豫译),华兹华斯的彩虹并没有被济慈笔下“冰冷的哲学”染指,保留了彩虹的神秘与美,以及给人带来的敬畏感。华兹华斯自始至终关心的是彩虹对观者心灵的影响,这种影响肯定不是来自三棱镜中的彩虹。

但华兹华斯终究与济慈、兰姆等人是不同的。表面华兹华斯看似无视牛顿的科学发现,实则隐藏着对牛顿的惺惺相惜。牛顿对彩虹的解释是从观者与观察对象两者出发。在这一点上,华兹华斯诗歌中的“我”/“彩虹”与牛顿在《光学》中的“观者”/“观察对象”有重叠性与相似性,而后者或许恰恰是牛顿本身的诗意所在,也是包括詹姆斯·汤姆生(James Thomson)在内的大部分十八世纪英国诗人对牛顿大加赞美的原因。而且很重要的一点是,华兹华斯虽然在《序曲》中表示了对剑桥大学的失望,但也重点描述了自己在那里的收获与骄傲。一方面是他在学校树林中的独处与阅读,另一方面则来源于包括牛顿、弥尔顿等人在内的众多知名校友。华兹华斯为自己在他们醒来的地方醒来,在他们学习的地方学习感到骄傲。因此,华兹华斯将剑桥大学称为“天才的乐园”(丁宏为译),剑桥大学所孕育的这些伟人们,“甚至牛顿本人”也让他“更感亲切”(丁宏为译)。

何况,华兹华斯本人对科学并没有排斥的态度,早早就展现了对数学、科学的兴趣。华茲华斯一生中结交的科学家朋友中,有知名化学家汉弗莱·戴维(Humphry Davy),数学家、物理学家与天文学家汉密尔顿(Sir William Rowan Hamilton),而且与他们交情不浅。戴维不仅自己写诗,还在《抒情歌谣集》付印前帮助华兹华斯检查诗集的标点符号。而汉密尔顿不仅是科学家,还是语言学家,熟读英国与欧洲的诗歌,他与华兹华斯都认为艺术与科学并非完全相悖的两个领域,诗歌的精神中应该融入科学。这或许也是很难在华兹华斯的诗歌中看到对牛顿批判的原因。理查德·道金斯(Richard Dawkins)在其作品《解析彩虹》(Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder)一书中也特别指出了华兹华斯对牛顿与科学的友好态度。道金斯引用了华兹华斯在《抒情歌谣集》序言中将科学作为诗歌题材的论断,以别于济慈、兰姆等对牛顿与科学的攻击与否定(李虎译,中信出版集团2017年)。

在华兹华斯的诗歌中,彩虹多已失去了宗教的意义,所以他不像坎贝尔一样诉诸宗教重新构建彩虹的神圣性,也不存在与牛顿的《光学》中的原理争辩的痕迹。他笔下的彩虹更多的是一种精神隐喻。对科学保持浓厚兴趣的华兹华斯甚至在从剑桥大学毕业两年后发表的《景色素描》(Descriptive Sketches)中以诗化的语言重新阐释了牛顿的光学原理:“霜筑的尖顶再不能将晴日骄阳/不安的火焰折射为彩虹的颜色。”其中的“霜”,描述日光的“火焰”“折射”“彩虹的颜色”对应着牛顿的“雨滴”“日光”“折射”“彩虹”。既然对华兹华斯来说,科学可以作为诗歌的内容,那么他当然不会像布莱克、兰姆、济慈那样,与牛顿成为敌人。而且他的诗歌也表明,利用牛顿的光学原理也可以写出优美的诗行。

在以心灵、想象力和自然为关键词的浪漫主义流派中,代表理性的科学看似是最违和的一个词汇。但事实上,它所代表的“真”对浪漫主义诗人们又有着难言的吸引力。他们对其或爱,或恨,或相互交织,但都逃脱不了。英国著名的传记作家理查德·霍尔姆斯(Richard Holmes),在其作品《神奇的时代》(The Age of Wonder)中描写了英国浪漫主义对科学的美与可怖的发现之旅。华兹华斯、坎贝尔等可以在彩虹里看到心跳或神圣,但无法去除他们心底已经明了的对彩虹的科学解释。布莱克、济慈、赫兹里特等无论多么痛恨牛顿对彩虹的拆解,对想象力与精神世界的破坏,都无法继续停留在两希文明对彩虹的神圣解读中。虽然布莱克将艺术称为生命之树,将科学称为死亡之树,这种对比也无法将二者彻底分开。且不说布莱克本人在画作中所用的光学等科学知识,在那个时代,很多科学家本身也是诗人,很多诗人对科学亦有着强烈的好奇与浓厚的兴趣。正如英国作家、艺术家兼艺术评论家约翰·拉斯金(John Ruskin)在其牛津大学讲座集《鹰巢》(The Eagles Nest)中所言,艺术与科学俱由智慧女神苏菲亚(Sophia)掌管。