近代上海霍乱疫病的风险感知与海港口岸卫生检疫

董强

霍乱以其潜在的高致病性和传播速度,对人类社会的危害程度不亚于鼠疫。从风险感知(Risk Perception)①风险感知(Risk Perception)概念最初源于认知心理学,指的是人们通过感官接受、处理与传递环境信息的心理过程。在风险管理理论中,风险感知指的是人们对客观风险的认识和主观感受。学界对“风险感知”概念的界定略有不同,Slovic(2002)认为风险感知是在个体层面上对外界各种客观风险的感受和认识,其强调的是由直观判断和主观感受获得的个体经验对其认知的影响。Sitkin(2003)将风险感知定义为个体评估情境所具有的风险性,Douglas(2003)则将风险感知归结为各种危险被感知的编码准则。的角度看,传染病暴发后产生的社会危害与公众的风险认知之间存在逻辑关联。因此,基于传染病病源认知与流行趋势的判断,是衡量公众风险感知及其决策行为的首要因素。上海本非霍乱疫病的自然疫源地(Natural Epidemic Focus),清中期时霍乱由境外沿海路,经海港口岸传入上海,随后持续肆虐。霍乱作为口岸输入性传染病,在气候环境的适应性变化下,流行趋势发生异变,最终衍变成久疾难愈的地方流行病(Endemic Disease),从而在一定程度上阻碍城市发展。本文通过剖析近代上海社会对霍乱疫病的风险感知与决策行为,厘清社会公众对霍乱疫病的传播认知与应对策略,进而明晰霍乱疫病对推动近代海港口岸卫生检疫体系变革所产生的作用及影响。

一、霍乱在上海的流行病史

(一)霍乱的病原学分析

霍乱(Cholera),又名“吊脚痧”,是一种危害性极强、传播速度极快、波及人群较广的烈性肠道传染病。②霍乱是世界卫生组织《国际卫生条例(2005)》规定的三种国际检疫传染病之一。按照《中华人民共和国传染病防治法》规定,霍乱是必须实施强制隔离的甲类传染病,也是《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的甲类检疫传染病。霍乱主要由霍乱弧菌(Vibrio Cholera)所引发。1883 年,德国微生物学家罗伯·郭霍(Robert Koch)首次分离出霍乱弧菌,并探明霍乱是由O1 群霍乱弧菌、非O1 群霍乱弧菌,以及不典型O1 群霍乱弧菌所导致的。不久,科学家又发现了O139 群霍乱弧菌传染源。目前,现有的霍乱疫苗对O139 群霍乱弧菌无防疫作用。③李凡、徐志凯.:《医学微生物学》(第九版),人民卫生出版社2018年版,第117页。

从临床症状看,感染霍乱弧菌的轻症者会产生剧烈无痛性泻吐、米泔样粪便等症状,重症者会产生肌肉痛性痉挛及周围循环衰竭等症状,严重者会脱水甚至死亡。④肖东楼:《霍乱防治手册》(第六版),人民卫生出版社2013年版,第3页。

霍乱的传播途径主要是水源和食物,蚊蝇接触亦会引起间接性传播。经流行病学调查可知,所有人群对霍乱弧菌普遍易感,且隐性感染者或带菌者居多。在公共卫生条件相对落后的国家或地区,极易诱发霍乱疫病。中国多流行于东南沿海一带,夏秋两季是霍乱疫病的高发期,尤其多发于每年7 月至10 月间。⑤李兰娟、任红:《传染病学》(第九版),人民卫生出版社2018年版,第176页。

(二)霍乱传入上海的流行轨迹

1817 年至今,霍乱已在全球历经7 次大流行,每次流行期间,都呈现出持续时间长、致死率高、扩散性强,以及聚集性暴发等特点。早在汉代,中国就已有“霍乱”一词的记载。东汉史学家班固在《前汉书·严助传》中记述:“夏月暑时,欧泄霍乱之疾”。这里所说的“霍乱”并非由霍乱弧菌所引发的疫病,而是中医所指的具有腹痛且剧烈吐泻的肠胃疾患。依据美国医史学家查理·卡朋特(Charles C·J·Carpenter)研究,流行于东亚一带的亚洲霍乱(Asiatic Cholera)最早产生于印度次大陆地区(Indian Subcontinent)。随着西方殖民者的侵略扩张,霍乱疫病迅速由南亚向中亚、东亚等地蔓延,其肆虐后的惨烈程度甚至超过了鼠疫。

与鼠疫沿陆路传入中国的传播途径不同,霍乱是经海路传入的。大约在16 世纪中期,印度、孟加拉、暹罗(今泰国)等地商船在中国东南沿海港口进行贸易,进而将霍乱传至中国。明万历三十五年(1607)刊印的《百代医宗》中记载了嘉靖年间岭南一带百姓多患“麻脚瘟”,死者不胜其数。⑥范行准:《中国医学史略》,中医古籍出版社1986年版,第245页。清中期医学家陆以湉和王清任分别在《冷庐医话·霍乱转筋》和《医林改错·瘟毒吐泻转筋说》中记载过具有霍乱症状的患者,“病吐泻转筋者数省,死亡过多,贫不能葬埋者,国家发币施棺,月余之间,共数十万金”。⑦王永炎、严世芸:《实用中医内科学》(第二版),上海科学技术出版社2009年版,第151页。据医史学家推算,大约在嘉庆二十一年(1817)至道光二年(1823)间,霍乱传入江南一带。

图1 清中期霍乱传入中国的流行轨迹

1843 年上海开埠以后,一跃成为远东最重要的贸易港口,并与英属印度、孟加拉等地有着频繁的商贸和人员往来。上海作为通商巨埠,交通繁密、华洋杂居,且气候湿润、水系纵横,为霍乱疫病的传播提供了便利条件。从遗存的方志及碑刻等史料中可以窥见,上海并非霍乱的自然疫源地,但其却在沪肆虐横行,最终成为上海地方流行病的“头号杀手”。⑧伍连德:《上海之霍乱》,《中华医学杂志》第23卷第7期,第989页。

(三)霍乱传入上海的传染源

据美国约翰斯·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)传染病学家亚伯拉罕·利林费尔德(Abraham Lilienfeld)研究,传染病的流行过程(Epidemic Process)是病原体经传染源或宿主排出后,经一定的传播方式或途径,侵蚀易感者肌体后所引发的感染过程。⑨詹思延:《流行病学》(第九版),人民卫生出版社2018年版,第196页。据此,传染病的流行需具备三项条件:一是传染源,二是传播方式或途径,三是易感人群。这三项因素互为依存、相互作用,共同影响着传染病的暴发原因与传播机理。

在上述三个要素中,传染源(Source of Infection)是关键性的要素。从近代上海霍乱疫情的流行趋势看,早期霍乱传染源(即病患或带菌者)以海员与华工群体为主。上海是一座国际化程度较高的港口城市,来自世界各地的商船大多驻泊于此。缘于海员常年漂泊于外,无法饮用洁净的水,因此极易成为霍乱弧菌传染源。从19 世纪60 年代开始,清政府迫于列强胁迫,准许华工出境务工。囿于华工贩运贸易有巨大的利润空间,不少殖民者陆续在广州、厦门、上海等通商口岸开设“猪仔馆”,采取诱骗、拐卖、绑架等手段,强迫华人订立卖身契,而后贩运至美洲充当劳役。这些华工在外生存状况恶劣,不少华工身染疫疾,回国后将疫病带至国内。在近代海港口岸卫生检疫体系建立前,各海港口岸缺乏行之有效的检疫举措,疫病在毫无防控的情况下迅速在口岸城市间散播、蔓延。道光二十六年(1846),传教士洛克哈特(Lockhart)医师在上海诊治过两名霍乱患者,当即发出了“此凶恶之瘟疫,时有发现,杀人至多,实为可畏”的感叹。道光二十八年(1848)海关编纂的《海关医报》中,也较为周详地记载了霍乱疫情在上海肆虐的惨象。当时,染病者甚多,人心惶惶,谓之瘟疫,幸赖只是散发性传播,终未酿成巨祸。⑩Medical Reports for the Half Year Ended 30th ,July 1848 ,P.32.

(四)霍乱在上海的传播途径

根据医学研究,霍乱的传播途径主要有四种:一是水源传播,二是食物传播,三是接触传播,四是蚊蝇等媒介传播。从地理环境看,水源传播是霍乱在上海横行的主要途径之一。由于长江三角洲一带河网密布、沟泾绵密,一片水乡泽国。城市居民的日常饮用水与生活用水,多就近取自江河湖泾。囿于缺乏卫生的城市供水系统,使得取水源与人畜粪便、垃圾污物等混杂。因此,水源污染成为霍乱蔓延的主要原因。清代“温病四大家”之一的王士雄在《霍乱论》中坦言:“上海人烟繁华,地气愈热,室庐稠密,秽气愈甚,附郭之河,藏垢纳污,水皆恶浊不堪,今夏余避地来游,适霍乱臭毒番痧诸症盛行,而臭毒二字,切中此地病因。”⑪傅维康:《中国医学史》,上海中医学院出版社1990年版,第428页。此外,江南一带暑热潮湿,本地市民为了解暑,或直接饮用生水,或用生水洗刷食具,或用生水浸泡果蔬,从而增加了霍乱的传播机率。

从流行季节上看,6 月至9 月是上海霍乱疫情的高发期。同治元年(1862)七月,上海就发生了一次较大规模的霍乱疫情。美国圣公会组建的“中国博医会(China Medical Missionary Association)”周详记录了疫况:“同治二年(1863)的霍乱,仅在三个星期内,病死人数便由700 人增至1200 人,那一年的7 月14 日,二十四小时内,便死去了1500 名霍乱患者,一时间哭天抢地,惨状非凡。”⑫陈胜昆:《中国疾病史》,自然科学文化事业股份有限公司1981年版,第35页。

二、近代海港口岸卫生检疫制度的建立与霍乱疫情的监测

(一)近代海港口岸卫生检疫制度的建立

同治十一年(1872)初,山海新关税务司在没沟营(今辽宁营口)开始对进境船舶的人员及卫生状况采取检查措施。2 月9 日,由山海新关副税务司赫政(总税务司赫德之弟)制订、港务长托斯·爱得金公布实施的《牛庄口港口章程》中的第十条规定,对进口船舶实施卫生检疫,开创了中国近代国境卫生检疫事业的先河。同年,暹罗(今泰国)、马来亚一带暴发霍乱疫情,随后沿海路传至广州、厦门、宁波等口岸城市。为了严防霍乱疫情传入上海,江海关税务司怀特(P·E·Wight)拟定了检疫章程,并将执行事宜呈报清政府及驻华外国使团。经总理衙门批准,海关在上海、厦门两港实施海港口岸卫生检疫。出于保障上海租界内英美侨民健康安全的考虑,江海关延聘外籍医师亚历克山·詹梅逊(Alex Jaimieson)担任首席卫生检疫官,主要对吴淞口入境船舶实施卫生检疫。同治十二年(1873)七月,江海关刊布了《上海临时海港检疫章程》,这是中国最早一部以“检疫”为名的海港口岸卫生检疫法规,检疫章程中规定了疫港来船实施锚地检疫的规程、期限,以及染疫人员的处置、船舶熏蒸要求等。⑬顾金祥编:《纪念上海卫生检疫 120 周年论文选编》,上海百家出版社1993年版,第12页。在同治十二年编纂的《海关医报》中对海港口岸卫生检疫的缘起进行了记述:“7 月,暹罗一带发生霍乱疫情的报告传至上海。鉴于《检疫章程》已准备实施,于是先期对暹罗来港船只试行检疫。尽管上海暂时未暴发霍乱疫情,但我们依旧严格按章程实施。目前,我们暂未有效的办法对付此类疫病,唯一能做的就是通过卫生检疫,以应对疾病的扩散,从而使我们免于灾难。”⑭Medical Reports for the Half Year Ended 30th ,September 1873, P.59.

1874 年7 月30 日,为了应对可能扩散的霍乱疫情,江海关对临时检疫章程重新修订,并将检疫条款扩增至8 条,进一步规范了锚地检疫的实施规程。囿于当时缺乏先进的检疫设施与实验室,加之外籍医官对华人的歧视待遇,使得海港口岸卫生检疫体系存在诸多弊病。不久,一度被遏制的霍乱疫情再度在上海暴发。1875 年10 月,疑似染有霍乱的内河航运船舶径驶上海,使得上海霍乱病例增多,侨民中有18 人发病,11 人死亡。江海关税务司不得不发布通告,要求海关检疫官对内河航运船舶一律实施检疫。同时,还要求来沪船舶应当配置卫生臭药水一勺,对染疫者或疑似染疫者的排泄物应当进行卫生处理,对其穿着的衣物或使用的器具,应当置于臭药水或石碳酸水内进行消毒处置。⑮上海出入境检验检疫局:《上海卫生检疫发展史》,上海古籍出版社2012年版,第14页。

(二)江海关对霍乱疫情的监测

海港口岸卫生检疫作为海关一项重要职能,对保障国门安全与口岸城市公共卫生安全发挥着重要作用。江海关依循国际海港口岸卫生检疫规程,结合近代海关管理现状,制定了由海关税务司拟章施检、驻沪外国领事团监督、上海地方衙署允准、外籍海关医官执检的半殖民海港口岸卫生检疫模式,并很快推广至其他口岸城市。在江海关兼办海港口岸卫生检疫的57 年间(1873—1930),持续对霍乱疫情开展了监测与防疫,具体而言:一是将霍乱作为法定检疫传染病纳入日常海港口岸卫生检疫体系之中。1875 年上海霍乱流行后,江海关数次修订检疫章程,对染疫船舶的锚地检疫规程进行了细化与规范。二是辟出专门的检疫锚地,要求来船依章施检。光绪二十五年(1899),江海关船政处划定吴淞口外的崇宝沙作为海关专用检疫锚地,设立有华洋检疫所,要求所有来沪船舶均在此施检,其中霍乱属于必检项目。此外,在吴淞口还建立有“留验隔离”场所,对染疫人员进行诊治。三是将霍乱纳入年度《海关医报》统计之列。四是与英属印度、新加坡及香港等地建立疫情通报制度。规定凡发现疫情,或染疫船舶来沪,应及时报告给江海关卫生检疫部门,以备预防与应对。

三、近代海港口岸卫生检疫权的博弈与国人自主检疫

(一)百弊丛生的海港口岸卫生检疫系统

近代海港口岸卫生检疫权名义上归属中国,但实质上却被英美等外籍检疫官所掌控。不仅检疫执法权受损,就连检疫立法权也旁落至驻沪外国领事团,海关总税务司署兼办海港口岸卫生检疫的局面日显弊端。以上海海港口岸卫生检疫为例。一方面,疫区的宣布和撤销须征得驻沪外国领事团的同意,就连染疫船舶及染疫人员是否采取隔离、是否留验观察等,皆须一一报告领事团核准;另一方面,北洋政府先后颁布了《传染病预防条例》(1916 年颁布)、《检疫委员会设置规则》(1918 年颁布)等法规,但江海关卫生处却置若罔闻,从未按章执行,惟听从英美掌管的海关总税务司署。面对日益繁重的海港口岸卫生检疫工作与逐年攀升的检疫费用,江海关非但没有调增经费、添置检疫设施,反而削减检疫人员、压缩吴淞检疫医院等日常行政开支,使得海港口岸卫生检疫系统发挥的国门卫生安全保障作用日渐式微。

据国联卫生处官员巴克(C·L·Park)来沪调研后报告,江海关设立的卫生检疫部门,不仅缺少具有国际卫生检疫资质和经验的专业领导,而且往往独立行事,不与南京国民政府卫生署管辖的上海市卫生局进行合作、协调,就连吴淞检疫医院内的助理检疫员和工勤人员都极为匮乏。在此境况下,江海关卫生检疫部门连国际口岸通行的“免予医学检查”“鼠蚤检查作业”都无法正常开展,以致于1925 年至1929 年的4 年间,年年在上海都发生过霍乱流行的失控局面。1928 年10 月,《内政部长薛笃弼关于伍连德等人调查筹设海港检疫处等问题致国民政府的呈文》中指出:“查海港为国家门户,应设检疫机关,以杜疫病传播,早为世界各国所通行,而我海港检疫权掌握在外国医生及外国领事税务司之手,缺乏统一管理,每当有传染病发生,他们往往只求外人无碍,而对于我国居民则无所计较。而各海关是由利害关系不一致的领事们组成的指挥部门,港口要获得疫情消息,往往必须经过相当长时间,负责医官还又得等候与行政官员和领事达成一致协议。在此期间,传染病已经蔓延开来。这种体制,不仅严重地妨碍对疫情的控制,还影响到主权国家的声誉。”伍连德认为收回海港口岸卫生检疫权,改造海港口岸卫生检疫系统已渐日蹙,“为国家主权计,为民族健康计,为保护商业计”,海港口岸卫生检疫权均宜从速收回。⑯王哲:《国士无双伍连德》,福建教育出版社2011年版,第246页。

(二)《国际卫生公约》的订立与海港口岸卫生检疫权的收回

进入20 世纪,欧美各国普遍重视国际卫生检疫事业发展。1903 年12 月3 日,各成员国在巴黎召开国际卫生会议(International Health Conference),制定了较为完整的《国际卫生公约》(International Sanitary Convention)。1907 年和1912 年召开的国际卫生大会,对《国际卫生公约》的部分条款和内容进行了修订。此后,在成员国的一致呼吁下,《国际卫生公约》将霍乱、鼠疫、黄热病列为法定检疫传染病,一直延续至今。随着《国际卫生公约》影响力的持续扩大,签署公约的国家也逐渐增多。严防烈性传染病跨境传播,加强各国在海港口岸卫生检疫领域内的合作,已成为国际社会的共识。

1926 年6 月21 日,新一届的国际卫生大会在巴黎召开。北洋政府委派代表参会,并代表中国政府签署了《国际卫生公约》,由此成为国际卫生大会成员国。1927 年南京国民政府成立后,卫生署延聘国联卫生官员路德温·罗西曼(Ludwing Rajichman)和洛克菲勒基金国际卫生处远东股(The Far East of the International Health Board of Rockefeller Foundation)股长海丝(Victor Heiser)担任卫生顾问。1929 年2 月,在中国公共卫生界人士的强烈呼吁下,南京国民政府卫生署在南京召开了首届全国卫生大会,伍连德作为卫生检疫专家出席会议。参会期间,伍连德、林家瑞等有识之士,呈请南京国民政府尽快收回口岸卫生检疫权,指出口岸卫生检疫权乃“国家之要政,若归外人包办,有害民主,大失国体”。⑰上海出入境检验检疫局:《上海卫生检疫发展史》,上海古籍出版社2012年版,第35页。按照《国际卫生公约》要求,各国在口岸实施卫生检疫是国家主权的体现,任何缔约国均应履行口岸卫生检疫职责。

口岸卫生检疫权名义上作为中国政府事权的一部分,应当由中国政府的卫生机关统一督导和实施。然而,海关总税务司署兼办海港口岸卫生检疫的现状,使得海港口岸卫生检疫管理始终游离于国家治理体系之外。为了标榜南京国民政府“独立”“自主”的对外新形象,收回海港口岸卫生检疫权已势在必行。但碍于与英美诸国的“友国邦交”,南京国民政府不敢贸然强行收回,于是采取迂回战术。首先,南京国民政府卫生署多次邀请国际联盟(League of Nations)卫生处官员来华考察海港口岸卫生检疫事业发展。在伍连德的积极斡旋和努力下,国联卫生组织医务指导官路德温·罗西曼、鲍得罗(Frand Boudreau)、怀特(White·F)等,先后前往南京、上海、杭州、广州、厦门、天津、青岛、大连等港口城市,考察海港口岸卫生检疫发展现状。1930 年,路德温·罗西曼返回日内瓦国联总部后,向国联卫生处递交了一份与中国政府开展公共卫生事业合作的报告,其中有两项条款就直接涉及海港口岸卫生检疫工作:一是国联卫生处协助中国政府改组港口卫生检疫机构;二是上海海港检疫所与国联卫生处设在新加坡的远东卫生局,开展国际传染病情报交流与合作。

(三)国人自主开展海港口岸卫生检疫的肇始

为了收回海港口岸卫生检疫权,南京国民政府于1930 年5 月26 日连发三份任命书,委任伍连德同时接管卫生署海港检疫管理处、上海海港检疫所、上海(中央)霍乱防疫事务所三个机构,实行三块牌子、一套班子的运作模式,从而增强中国公共卫生与疾病预防以及海港口岸卫生检疫工作。1930 年初,南京国民政府卫生署颁布通告,督促伍连德以上海为突破口,着手准备改造全国海港口岸卫生检疫事务。经过前期谈判,卫生署与海关总税务司署、驻沪外国领事团、航运业代表等议定如下条款:一是在上海成立海港检疫管理处(National Quarantine Service);二是应于1930 年7 月1 日前收回上海海港口岸卫生检疫权;三是改组上海海港口岸卫生检疫机构后,应制定最新的卫生检疫条例,然后通令全国依章实施;四是逐步收回全国各海港口岸卫生检疫权。伍连德来沪后,就主动与海关总税务司署、江海关等官员频繁接触、磋商,双方围绕接收事宜开展了激烈的博弈。尽管此前南京国民政府卫生署与海关总税务司署有所约定,加之国联卫生处官员来华报告已见诸报端,但接收工作却遭遇重重阻碍。

首先,驻沪外国领事团对接收事宜持有异议,坚称在未接到本国外交部指令或正式通知前,所有商船来沪检疫事务仍须由江海关税务司公署按原定章程办理。对此,伍连德以会议约定和国际惯例为名,予以坚决驳斥。其次,驻沪外国领事团又对伍连德表示,吴淞检疫医院经费向来由领事团监督公署、公共租界工部局、法租界公董局、江海关等各方共同承担。因此,吴淞检疫医院事务仍须由驻沪外国领事团委任之检疫官负责署理。同时,有疫口岸来船检疫,应由检疫官呈请领事团核准后,方能由海关总税务司署港务长刊布实行。伍连德表示吴淞检疫医院是上海海港检疫所资产,理应一并划入卫生署海港检疫管理处统一管理。随后,领事团见阴谋未得逞,遂同意将吴淞检疫医院所属房屋、船舶等交由伍连德接管,但提出1930 年7 月1 日后海港检疫经费仍由江海关税务司公署拨付,借此制衡海港口岸卫生检疫权。在南京国民政府财政部宋子文的倾力支持下,伍连德为卫生署海港检疫管理处争取到了财政专项经费,同时以资产回购的形式,偿还上海卫生处(即江海关卫生检疫机构)历年拖欠驻沪外国领事团所垫付的款项,合计100983 银两,其中由江海关垫支的检疫购船款86500 银两,由上海卫生处所积欠的债务14483 银两,⑱海关兼办卫生检疫职能后,卫生检疫机构几经变化:1873年初创卫生检疫时,江海关设立关医医务室署理检疫事务。1894年,在杨树浦设立检疫所。1899年,在吴淞口外中炮小岛上建立卫生局。1901年,在长兴岛崇宝沙设立防疫医院,不久后弃用。1905年,在黄埔江口南岸复建防疫医院。1911年,为防东北三省鼠疫传入,又在浦东三汊港建立检疫医院,专门收容鼠疫病患。1912年,在吴淞建立海关检疫处。此后,又扩增床位设立隔离医院,即吴淞检疫医院。1920年,海关总税务司署和驻沪各国领事团组建上海卫生处,下设检疫股和熏船股。此文中的上海卫生处,即为海关所设立的卫生检疫机构。上海卫生处建立后,其日常行政经费由公共租界工部局、法租界公董局、上海蒸船公司和江海关等多家单位共同承担,此后又数次变更。因每年检疫经费入不敷出,至1930年伍连德接管时已负债14483银两。“幸财政部明令海关放弃债权,更令海关将新购之蒸熏工具船‘普济’号也一起惠赠给海港检疫管理处”。⑲上海出入境检验检疫局:《上海卫生检疫发展史》,上海古籍出版社2012年版,第37页。

经过几番博弈,驻沪外国领事团极不情愿地承认了由伍连德接管的卫生署海港检疫管理处,代表中国政府正式行使海港口岸卫生检疫权。由此,揭开了中国人自主检疫的帷幕。翌年的5 月8 日,内政部将上海“中国红十字会”所属吴淞防疫医院,交付卫生署海港检疫管理处统一管理。至此,上海海港口岸卫生检疫机构改组完成。

四、上海社会对霍乱疫情的风险感知与卫生检疫机构的决策行为

(一)抗战前上海霍乱疫情的急遽蔓延

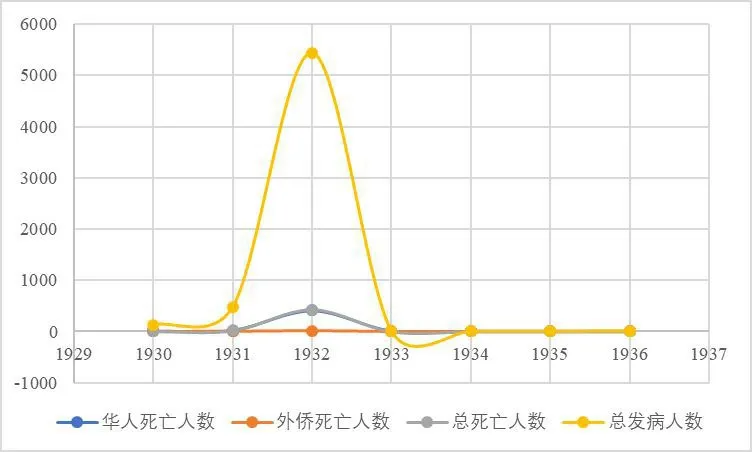

1925 年至1936 年间,上海几乎每年都发生过霍乱疫情,尤以1932 年暴发的霍乱疫情最为严重,市民的生命财产受到了极大的损失。因此,霍乱疫情已成为上海较为严峻的公共卫生问题。此外,上海作为一个国际化城市,能否有效治理霍乱已成为中外观瞻所系的大问题。抗战前上海霍乱疫情的死亡人数,详见图2 所示。

图2 1930—1936 年间上海霍乱疫情的死亡人数统计

以1932 年暴发的霍乱疫情为例,此次疫情波及面广、死亡率高、传播速度快,很快就演变成全国性的霍乱疫情。4 月,上海多艘商船检出霍乱,卫生署海港检疫管理处随即向厦门、汕头、青岛、天津、广州等处港口发布通告,严防沪疫传入。6 月,津海关决定对所有来沪驶津船只“一律遵照海港检疫章程,由检疫医官实行检查”。⑳《虎疫:海关决定检验沪来轮船》,《大公报》,1932年6月13日。据1932 年5 月30 日海港检疫管理处出具的霍乱报告记述:“沪上上月二十三日(4 月23 日)发现,迄本月14 日(5月14 日),共42 起,死15 人。从宁波来沪轮船发现一起,病状较轻,亦可关系霍乱流行至预兆,华界16 日(5 月16 日)开始为市民预防注射,10 日中注射七万六千名。”㉑《霍乱主因由于饮水不洁》,《民国日报》,1932年6月1日。

通过分析1930 年(海港检疫管理处组建)至1936 年(全面抗战前夕)间的统计数据可知(详见表1),1932 年暴发的霍乱疫情病发数和死亡人数最多,疑似及确诊病例发生周期最长。由此可见,霍乱已成为上海地方公共卫生的顽疾。

表1 1930—1936 年间上海霍乱疫情的疑似及确诊病例发生月份表

(二)租界侨民对上海霍乱疫情的风险感知

疫病的防控一直以来是困扰租界当局的首要政务。1862 年,为应对租界内的环境卫生事务,工部局延聘卫生稽查员约翰·豪斯(John Howes)组建了粪秽股(Nuisance Branch of Shanghai Municipal Council)。1898 年,工部局将粪秽股升格为卫生处(Public Health Department of Shanghai Municipal Council),并聘请斯坦利(A·Stanley)医师担任卫生处处长。此后,工部局卫生处与江海关检疫处密切合作,对上海霍乱疫情展开监测。除了监测与评估疫情风险外,卫生处还在租界内开展霍乱疫苗接种与防霍乱教育宣传等工作。

有关上海霍乱疫病的来源问题,租界卫生检疫机构始终予以关注。江海关首席检疫官亚历克山·詹梅逊和工部局卫生处首席医师汉德森(E·Henderon)单凭分析上海霍乱疫情的监测数据后指出,横行于上海的霍乱疫病并非由外埠传入,而是由本地带菌者所引起的地方流行病,即公众所知的“上海霍乱流行内源说”。他们认为以本地贫民以及苏北、鲁皖等流民为主的闸北、浦东等华人聚集区,因缺乏高效、洁净的城市供水系统,加之日常不洁净的生活习惯,使得霍乱经粪口传播(Fecal-Oral Transmission)的风险概率较高。

从沪上舆论影响较大的英文报刊“字林西报(North China Daily News)”中亦可窥见,英美侨民对华人卫生状况充满鄙夷,报道中充斥着对华人的轻蔑与漫骂。在他们看来,华人市民中出现了两极分化的卫生观念,一部分有产阶级对西方人的卫生习惯无比向往,同时又咒骂着给他们带来疾病与肮脏环境的贫困同胞。而对于被诅咒的贫民阶层而言,他们因为经济拮据,不仅无法饮用洁净的水源,而且连添置奢侈的水龙头或消毒剂的念头都没有,依旧过着我行我素的生活。在这种难堪的生活环境下,霍乱就像噩梦一样很快在人际间传播,并带入租界之内,然后遍及全市。㉒上海通志馆编:《上海防疫史鉴》,上海科学普及出版社2003年版,第11页。正是基于这种价值判断,使得英美侨民不仅对霍乱充满恐惧,而且还滋生出严重的排华情绪。尤其在疫情高发期时,“限制华人出入租界”“对华人采取强制隔离”的言辞频现报端。

(三)租界卫生检疫机构为应对霍乱疫情所采取的决策行为

为了预防霍乱疫情在租界内蔓延,同时也为了保障租界外籍侨民的健康安全,工部局卫生处与江海关检疫处加强疫病信息沟通,建立了协同应对机制。具体表现在:

1.加强水质监测,改造城市供水系统

长期以来,上海的城市供水系统主要仰赖于黄浦江与苏州河。早期时,上海租界内的城市居民大多直接从江河等自然水源中取水饮用,生活污物也直接排放其中。19 世纪末,工部局卫生处对上海饮用水质量进行环评,分别从苏州河的上游、中游和下游,抽取水样送交英国卫生检测部门化验,其检测结果显示,水质较为优良。民国以后,尤其是20 世纪20、30 年代上海步入经济繁荣之际,城市工业化程度不断加深,城市人口持续增长,工厂数量与日俱增,使得水源污染问题日趋恶化。为此,工部局卫生处要求以法律的形式,约束租界市民日常行为,严禁在取水口或低洼处乱倒垃圾,以及禁止市民在河道内冲刷便桶等。但上述法规的执行,却始终未尽人意。

1883 年,英商麦克利·沃特(A·Mc·Leod)察觉商机,率先在杨树浦投资兴建上海自来水公司,并向租界侨民供水。由此,杨树浦水厂成为中国有史以来的第一座现代化水厂。一时间,饮用无菌化处理后的自来水,已成为英美侨民和部分租界上层华人追逐的时尚生活方式。随着上海水厂的不断扩增,水质管理也令人堪忧。尤其是英商设立在华界内的水厂,因水源污染问题频繁出现突发公共卫生事件。1926 年5 月,供应华界的闸北水厂就因被霍乱弧菌感染,而导致霍乱在市区内大流行。据报道,此次确诊罹患霍乱的病例数多达3140 例,病死数多达366 例。㉓WH Jefferys and J.L.Mxyell: The Disease of China,2nd Edtion, 1929,Shanghai,P.43.在市民的强烈质询下,为了保障水源洁净,1933 年工部局对各主要水厂进行了扩建和改造,并通令全市各水厂实行每日验水报告制度。按照规定,各水厂应当每日对水质进行化验,并将取水样本送交工部局卫生处复验。工部局卫生处也会不定期,或随机对各水厂开展抽检核验,并将水质抽检结果每周刊登于上海各大报刊之上。尽管如此,也无法从根本上改善全体市民的用水状况。因为广大华人贫民,囿于生活所迫,无钱安装和使用自来水,大多依旧保留着从河浜或深井取水的习惯。

2.开展疫苗接种,宣传防疫知识

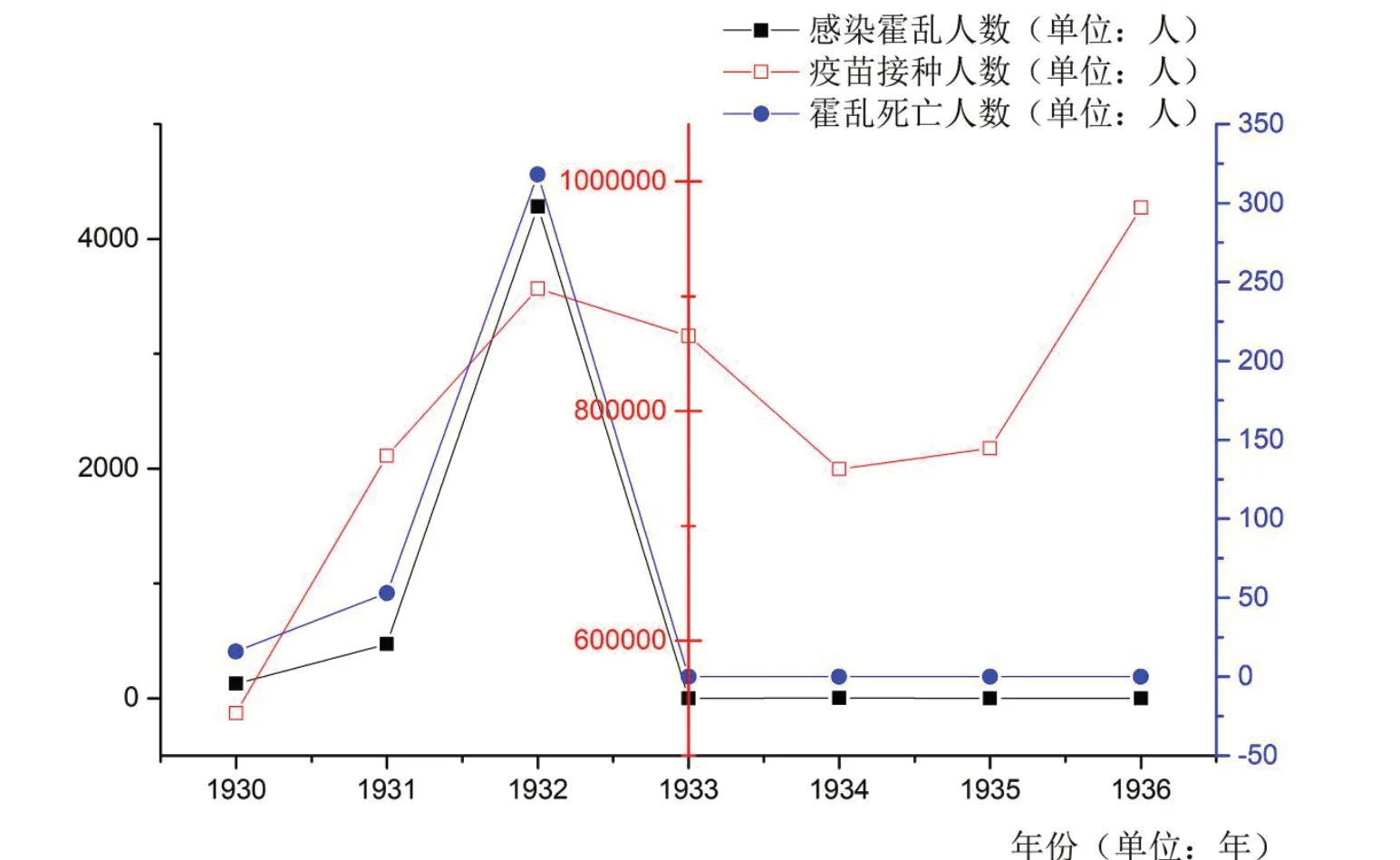

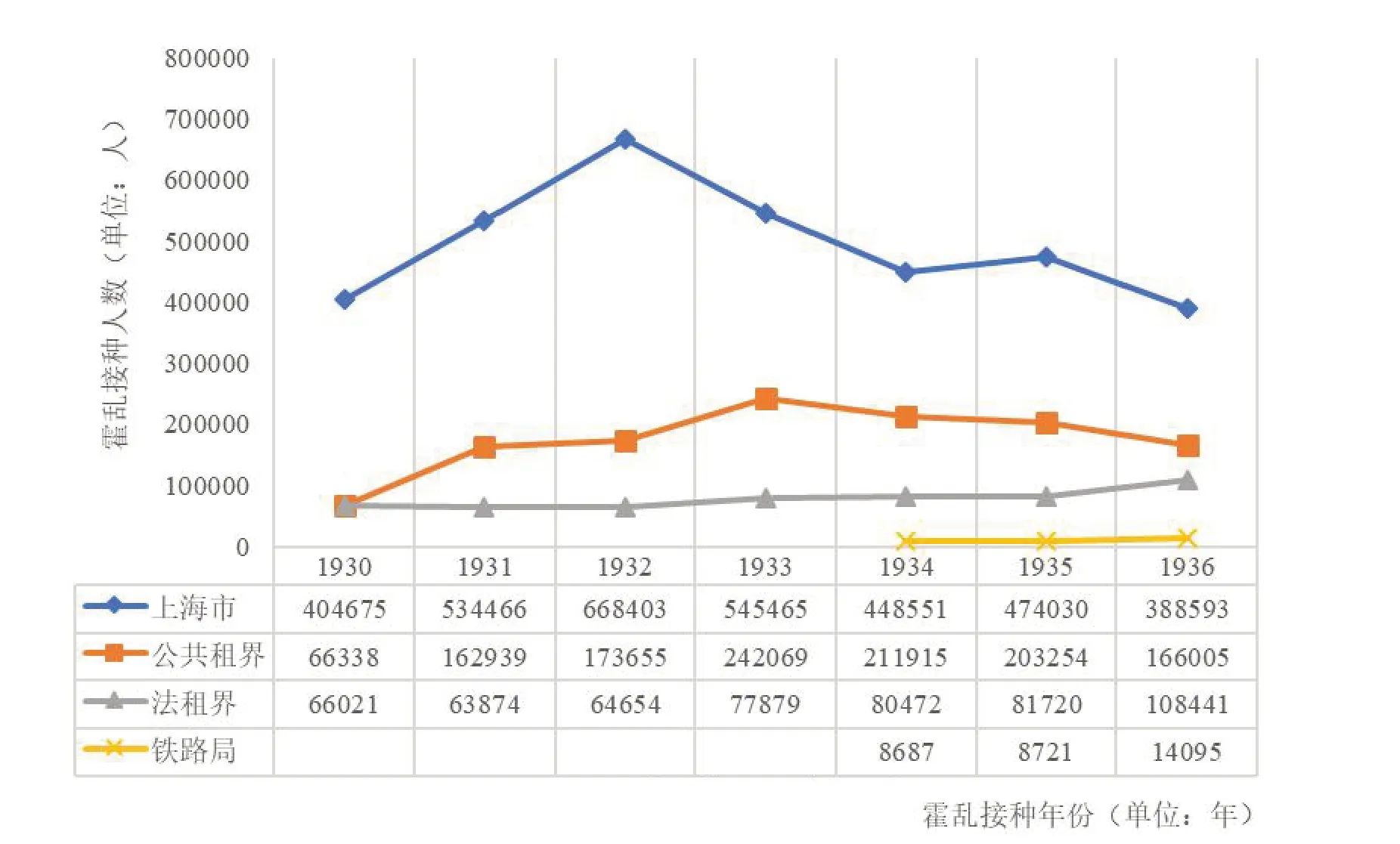

1880 年,法国微生物学家巴斯德成功研制了霍乱疫苗,此后欧美各国都在国民中开展霍乱疫苗的预防接种工作。为了增强上海霍乱防疫力度,江海关检疫处对来沪外籍海员及疑似霍乱带菌人群试行霍乱疫苗接种。1910 年,工部局在公共租界内开展天花、霍乱等疫苗接种。据统计,仅1927 年的7 月至10 月间,注射霍乱疫苗的人数就多达48906 人。㉔《十六年度注射预防霍乱疫苗人数统计表(七月份至十月)》,《卫生月刊》第1卷第9期,1928年,第27页。1930年6 月,工部局卫生处开始面向租界内全体市民,推广免费注射霍乱疫苗。接种工作人员走上街头,义务为市民接种,接种时会将被接种者的性别、年龄、职业、健康状况等个人信息记录下来,同时对接种过程中所遇到的困难与阻碍等进行跟踪调研,然后定期编制年度霍乱疫苗注射人数统计表,以便对接种人群开展健康调查。1930 年至1936 年间,上海霍乱疫苗接种人数多达346.4 万人,相关数据详见图3 所示。

图3 1930—1936 年上海霍乱疫苗接种人数统计图

尽管工部局卫生处已向租界内全体市民免费接种,但华人民众依旧对预防接种抱以冷漠的态度,尤其在底层民众中抵触情绪较多。在1932 年上海霍乱大流行期间,公共租界开展了霍乱预防接种运动,运动初期阻碍频频,“但随着运动的进展,这些困难逐渐被克服,对辖区内更穷阶层的115 人也实行了预防注射”。㉕《工部局卫生处年报(1882—1940年)》,《1932年霍乱运动(Cholera Campaign1932)》,档案号:U1-16-2593,第26页。从1932 年5 月31 日卫生处的一份报告中可以得知,“除第二和第三中心分区只有极少数工厂外,大部分的霍乱预防工作已经完成”。㉖《工部局卫生处年报(1882—1940年)》,《1932年霍乱运动(Cholera Campaign1932)》,档案号:U1-16-2593,第38页。通过分析霍乱疫苗的接种人数与疫情走势关系可知(详见图4 所示),经过1931 年和1932 年的大规模疫苗接种后,因霍乱感染与死亡的人数持续锐减,疫苗接种在疫情防控中所发挥的作用显著。

图4 上海霍乱疫苗接种人数与疫情走势关系图

除此以外,工部局卫生处还联合法租界、华界卫生机构,制作大幅霍乱防疫的宣传标语和挂图,张贴在上海市民各主要街道和城市聚居区内。1931 年,工部局还通过江海关在海外购置预防霍乱的宣传影片,不久工部局自己也拍摄了相关影片,并要求各家影院滚动播放给市民观看。同时,发动医学院的学生以及医院传染科的医生走上街头,通过实物展出、情景话剧等形式,现场讲解霍乱危害,以及不洁净的生活习惯导致霍乱滋生的案例。

3.建立时疫医院,采取强制隔离

为了应对日益严峻的霍乱疫情,工部局不得不扩增公共卫生医疗机构。当时,在租界内就兴建了多所时疫医院,类似于今天的传染病医院,对疑似或确诊霍乱病例进行定点集中收治。兴建于1907 年的上海圣玛丽医院(St.Mary’s Hospital),即广慈医院(今上海交通大学医学院附属瑞金医院前身)就开辟有专门的隔离区。1932 年,兴建了工部局隔离医院。1933 年,又兴建了工部局外人及华人隔离医院。这些时疫医院,主要对病患采取集中强制隔离,并进行医学诊疗。

(四)华界市民对上海霍乱疫情的风险感知

有关上海霍乱疫病的传染源(Source of Infection)和病因链(Chains of Causation)等问题,在上海的华人社会里始终存在争议。一部分华人受英美舆论宣传的影响,认为底层贫民和来沪流民是霍乱的主要带菌者,他们不洁净的生活习惯和日常行为,是导致上海公共卫生问题的“万恶之源”;另一部分华人则主张,上海霍乱确系输入性口岸传染病,因季节和气候环境而频发。双方各持己见,互不相让。

上海是一座典型的移民城市,市民的构成结构相当复杂。缘于贫富悬殊、出身背景各异等因素,使得近代上海社会阶层出现明显分化。从沪上报刊所流露出的市民话语情景中可以推断,“外地人”与“本地人”多指贫穷、愚昧和未开化的底层贫民,而“上海人”则特指本市或外省市移民,并已取得一定财富和社会地位,受过教育熏陶的城市新贵。从居住区域看,“外地人”与“本地人”大多居于闸北、南市、浦东一带,而“上海人”则大多居于北市、静安等租界一带。因此,每逢上海突发重大疫情时,闸北、浦东等区往往被贴上污名化的标签,被指责为疫病发生的源头,“卫生是一种幸福生活的方式,卫生是一种洋派的表现,甚至是一种时髦,一种奢侈品。而这些都与外部肮脏,长期生活在城市边缘从事粗重体力劳动,被汗水和污渍浸染了衣服的劳动者扯不上关系”。在一般市民眼中,这些喝不起消毒过的汽水只能喝生水,用不起隔绝细菌的香皂只能在小河浜里水洗衣服,甚至有小病小灾也不会去看医生的底层市民,“让城市人嗤之以鼻的举动,更坚定了大多数人的想法,是他们带来了霍乱菌和其他病菌”。不少人更是激进地提出“应该把这些与城市生活背道而驰的下等人赶出去,或者采取更严厉的方式监控他们。因为在他们眼里,霍乱始终与贫穷和下贱是联系在一起的”。㉗乐正:《近代上海人社会形态(1860—1910)》,上海人民出版社1991年版,第89页。缘于此,因为疫病和卫生观念的不同,上海市民社会产生了情感割裂,不同市民阶层间的隔阂与分歧难以弥合。

(五)华界卫生检疫机构为应对霍乱疫情所采取的决策行为

面对华人被无端地指责与谩骂,以及国人自主检疫后外籍检疫官对中国卫生检疫系统的蔑视。1930 年后,在伍连德的带领下,上海卫生检疫机构着手开展霍乱疫情的流行病学调查和疫病预防控制,借以展现国人自主检疫后的新面貌。

1.召开上海霍乱防治会议,研究疫情应对策略

囿于上海一市三治的行政管理格局,使得上海疫病防控与治理体系颇具复杂性,存在人为的分割与阻隔。在上海,公共租界、法租界、华界、江海关均设立有卫生检疫机构,而且各自为政,互不统辖,相互间缺少协同合作,防疫效率较为低下。为此,1930 年6 月,南京国民政府卫生署署长刘瑞恒在上海连续召开了三次防止霍乱的专题会议,与会代表除上海各行政机关卫生处代表外,还有国联卫生处官员、铁道部卫生处官员,以及中央大学医学院、中央卫生试验所、上海卫生试验所等专家。在伍连德的呼吁与努力下,与会各方确立了6 项防控举措:一是集中优势力量,在卫生署海港检疫管理处的基础上,组建上海(中央)霍乱防疫事务所,由伍连德担任主任,主持相关工作。二是各卫生机关建立联合防控机制,及时将相关疫情报告给上海(中央)霍乱防疫事务所。三是在全市范围内开展霍乱预防接种,所需疫苗统一供应,并将每年5 月15 日定为防止霍乱宣传日。四是编制霍乱上报统一表格及报告样式,交由各卫生机关与各时疫医院。五是由卫生署海港检疫管理处督促、加强来沪船舶检疫。六是开展霍乱的流行病学调查与研究。为了做好防疫工作,各方合力筹措霍乱防疫专项经费,其中公共租界工部局拨付7500 元,法租界公董局拨付1200 元,大上海市政府拨付10000 元,卫生署拨付20000 元,合计38700 元,以启动多种预防措施。㉘伍连德:《鼠疫斗士:伍连德自述(下)》,湖南教育出版社2017年版,第552页。

卫生署之所以委任伍连德主持上海(中央)霍乱防疫事务所工作,主要基于三方面考虑:一是伍连德长期在东北地区从事鼠疫防疫工作,具有近20 多年的传染病防疫经验,博得了国际卫生防疫界的赞叹与认可。二是伍连德受聘为国联卫生处顾问,便于调动和协调租界卫生医疗资源。三是卫生署长刘瑞恒与伍连德关系密切。刘瑞恒早年从美国哈佛大学医学博士毕业归来后,投寄简历想去伍连德处工作,但伍连德考虑到刘瑞恒在哈佛专攻外科,倘若留在临床上会更有成就。于是,伍连德给刘瑞恒写了一封非常恳切的回信,建议他继续从事外科,并推荐至北平协和医院工作。刘瑞恒听了伍连德的建议,去了北平协和医院并成为著名的外科专家,后来出任南京国民政府卫生部(署)次长、部长等职务。

2.组建上海(中央)霍乱防疫事务所,加强海港口岸卫生检疫力度

在伍连德的盛邀下,不少华人卫生检疫人才加盟上海(中央)霍乱防疫事务所。为了防止霍乱的跨境传播,在既有的《海港检疫章程》基础上,伍连德制定了《上海霍乱之防疫》行动纲领,明确上海(中央)霍乱防疫事务所是上海预防霍乱疫情的总机关,其工作职责详见图5 所示。该所设立防疫和宣传两个小组,每两周举行一次会议,每周通过报刊向市民发布霍乱疫情公告,并由卫生署海港检疫管理处每周向设在新加坡的远东卫生局报告。

图5 上海(中央)霍乱防疫事务所工作职责图

鉴于海港口岸卫生检疫工作的重要性,上海(中央)霍乱防疫事务所采取了一系列举措,借以加强海港口岸卫生检疫力度。一是加强海港口岸霍乱检疫力度,规定凡外洋及沿海各埠开来之船舶,均由上海海港检疫所派员登轮检查。如果船上检疫出霍乱染疫者或疑似染疫人员,该船公司或船长应按要求照章报告并候验。二是加强有疫港口的监测与排查。自1930年发生霍乱疫情以来,天津、大连、烟台、牛庄(今营口)、厦门、汕头、香港等均宣布为染疫港口,凡上述口岸来船,一律实施卫生检疫。三是加强疑似病患的排查。凡来沪船舶发生疑似霍乱病人,应及时采取隔离、留验等检疫措施。四是加强确诊病例的诊断与治疗,规定凡港区内所设时疫医院,均应收治霍乱病患。同时,由上海卫生试验所、工部局实验室等负责霍乱采样与化验,确诊方法除应用显微镜检查法、培养基法外,亦可采用凝集法。当时,时疫医院治疗病患,主要是用生理盐水或高渗盐水静脉滴注,以应对病患脱水症状。五是加强霍乱疫苗的研制与预防接种。规定公众预防接种的霍乱疫苗必须由专业单位制作,然后由公共租界工部局卫生处、法租界公董局公共卫生救济处、上海市卫生局、卫生署海港检疫管理处等单位分工合作,完成本辖区内的预防接种工作。六是加强港口及周边居民点的卫生管理。凡水源不洁之处,如池井河塘之水,尽可能一律予以消毒。七是加强霍乱防疫宣传和教育。通过街头宣讲、报刊宣传、电影宣传、户外广告等方式,劝导民众切勿食用生冷食物,切勿饮用不洁净的水源,养成个人清洁卫生习惯。如有病时,应及时赴医院治疗,以免延误。

由此观之,上海(中央)霍乱防疫事务所已突破口岸检疫范畴,成为全上海霍乱卫生检疫总机关。卫生署海港检疫管理也非单纯的卫生检疫管理机关,已成为民国时期首个具有公共卫生职能的综合性防疫机构。

3.开展流行病学调查,研究霍乱传播机理

为了研究霍乱疫病的传播机理,从1930 年开始,伍连德带领上海(中央)霍乱防疫事务所着手开展全市霍乱疫情的流行病学调查,尤其对上海霍乱疫情暴发地进行重点摸排和分析,其分布情况详见图6 所示。

图6 1930—1936 年上海霍乱疫情暴发分布图

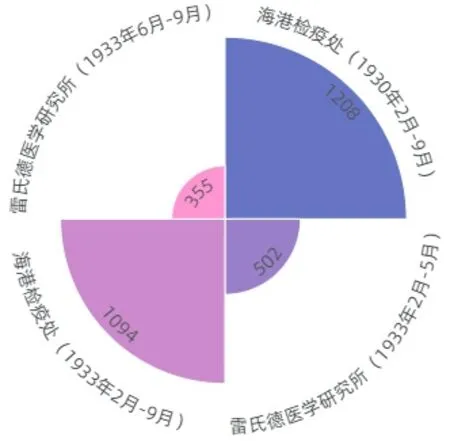

为了有力抨击华人是霍乱弧菌带菌者并诱发霍乱的谬论,伍连德着重对闸北和浦东两地开展流行病学调查,粪便样本采集统计数据详见图7。从1930 年到1933 年间,伍连德先后从两地公共厕所中提取了1208 人的粪便样本进行化验,结果并未检测出一例含有霍乱弧菌的样本。1933 年2 月至5 月间,工部局卫生处延聘雷氏德医学研究所(Lester Institute of Medical Research)同期开展霍乱流行病学调查。他们委派劳勃森(Roberson)和余贺两位研究员,对租界内仁济教会医院(Lester Chinese Hospital)收治的502 名华人病患的粪便进行化验,同样并未发现一例含有霍乱弧菌的样本。为了进一步验证,雷氏德医学研究所的两名研究人员于同年的6 月至9 月间,又抽取了院中罹患腹泻症状华人患者的粪便共355 份,同样未检测出一例含有霍乱弧菌的样本。据研究人员向工部局卫生处的报告所述,倘若霍乱是由华人贫民带菌者所引起的,那么在霍乱大流行的高发区,也就是闸北和浦东两地一定会留存有霍乱弧菌的带菌者。然而,从近1094 个华人粪便样本中,并未得出上述结论。经过近7 个月持续的流行病学调查,工部局卫生处的官员不得不承认,上海霍乱疫情是由华人带菌者所引发的结论是毫无科学依据的。㉙Henry Lester Institute:Henry Lester Institute of Medical Research Annual Report,1933.

图7 在闸北、浦东开展的霍乱弧菌流行病学调查粪便样本采集统计数据图(单位:份)

经过伍连德研究团队的缜密分析认为,上海霍乱疫情的暴发与流行和气候环境之间存在逻辑关联,据此得出如下结论:“一是上海地方的绝对湿度,每于各季降至低于0.4 吋,而夏季则升至高于0.4 吋,与气温的升降相互并行。二是绝对温度高于0.4 吋,而冬春二季雨量稀少,则霍乱即有暴发或流行的可能。三是过去三次霍乱流行年内(即1926 年、1929 年、1932 年),罹患霍乱的人数与温度及绝对温度有关,均于七八月间升至最高点,反之亦然,故温度及绝对温度与霍乱流行呈关联态势。”㉚伍连德:《上海之霍乱》,《中华医学杂志》第23卷第7期,第993页。另据,卫生检疫专家陈永汉医师考察了1886年至1932 年近47 年间的上海霍乱数据后佐证,上海霍乱流行呈现每四年集中暴发一次的趋势。这四年一循环中,虽然诱发因素很多,但大多与气候变化有关。在其论著中,陈永汉指明“如果绝对温度高,而前季雨量偏低,则易暴发霍乱。”㉛陈永汉:《气象与上海之霍乱》,《中华医学杂志》第24卷第8期,第631页。

4.编纂防疫专著,加强教育宣传

经过多年的科学研究与实践积累,伍连德以公共卫生专家的敏锐感,从造福后世、宣传中国抗疫成就的理念出发,系统考察了上海及中国百年霍乱流行趋势及原因,为人类防止霍乱疫病贡献了中国智慧。伍连德在部署防疫工作期间,先后撰写了《民国十九年夏季调查上海霍乱初期报告》《民国二十年上海霍乱流行报告》《民国二十一年中国霍乱流行情况》等论文,相关研究成果刊载于《海港检疫管理处报告书》之中。1934 年,由伍连德主编,陈永汉、伍长耀、伯力士等参与编著的《霍乱概论》一书出版,该书系统总结了世界及中国霍乱流行史及地理分布,对中国霍乱的缘起、流行过程、病原学分析等内容一一陈述,是中国近代首部传染病防治专著,在中国近代公共卫生事业领域具有不可动摇的地位。此外,伍连德还借助上海各大医学院,帮助和培养了一批卫生防疫人才,为近代上海卫生检疫事业发展奠定了坚实的基础。

五、结语

综上所述,近代上海霍乱疫病作为风险较高的口岸输入性传染病,在社会公众的差异化感知情景下,不断产生放大效应,从而对公共卫生治理体系产生异化与重构。这一效应的产生是建立在近代上海社会不同阶层的自我认知与价值判断基础之上的,并对既有的公共卫生治理体系与防疫行为决策产生影响。因此,在风险社会治理体系下,为了有效应对疫情风险,各行政主体、社会公众、民间团体等共同构筑多元化协同应对机制,从而遏制疫情对社会稳定与公共秩序的影响。在此背景下,近代海港口岸卫生检疫系统突破既有的行政架构与管理体系,在有效应对口岸风险疫病的基础上,实现了自身系统的异化与重构,从而推动近代海港口岸卫生检疫体系的变革与发展。缘于此,本文可以得出如下启示:

一是社会公众对疫病风险的感知效应促使近代海港口岸卫生检疫体系实现新的变革。被列强所褫夺的近代海港口岸卫生检疫风险治理体系在应对口岸疫病中所发挥的制度优势与功能效应愈发羸弱,在疫情风险的社会化情景下,社会阶层间的情感日益扭曲与割裂。为了应对疫情可能造成的系统性社会风险,近代海港口岸卫生检疫系统不得不改变既有的风险治理结构与框架,从而实现新的功能化变革与发展。

二是口岸输入性传染病具有向地方流行病转化的潜在风险。在霍乱疫情持续不断的衍化情景下,社会公众对疫病风险的认知程度不断加深。为此,伍连德等人通过缜密的流行病学分析,从而揭示了近代上海霍乱疫病是具有季节性规律的外源性疫病。随着霍乱疫病与气候环境间的长期适应性,使得口岸输入性传染病逐步向地方流行病进行转化,从而增加疫情防治的复杂性与难度系数。难怪,伍连德也哀叹到“上海之霍乱,起初固系由外间输入,但现今或已成为上海之地方病矣”。㉜伍连德:《上海之霍乱》,《中华医学杂志》第23卷第7期,第993页。

三是海港口岸卫生检疫系统应与地方公共卫生系统构筑协同应对机制。随着霍乱疫情风险的持续扩大,各自为政、互不统属的公共卫生风险应对弊端不断暴露。以伍连德为代表的国人自主检疫体系建立后,通过整合多方公共卫生资源,借以构筑海港口岸卫生检疫系统与地方公共卫生系统间的协同应对机制,从而在一定程度上遏制了霍乱疫病的传播与蔓延,进而提升口岸疫病的防控效能。