从湖坵墩李氏族谱看17、18世纪客家人的外迁和世系建构*

陈伟平,曾为志

(1.四川客家研究中心,成都 610072;成都信息工程大学 文化艺术学院,成都 610000)

新铺镇位于广东梅州蕉岭县(旧镇平县)南部,石窟河与石扇河在此交汇,由于地势平坦,土壤肥沃,自古以来就是县内主要的粮食产地。同时,因为水运的便利,新铺也成为蕉岭县连通闽粤赣三省的商业、交通枢纽。在清代,以新铺为中心的镇平县金沙乡和蓼陂乡一带,人口稠密,大量人口由此外迁川、台、赣、湘、桂和南洋,是蕉岭县著名的“侨乡”。而在新铺众多的“侨村”中,湖坵墩是比较典型的一个。

湖坵墩地处石窟河和石扇河交汇处的西北面。明代曾建有码头,并形成了小型圩市。明万历年间,由于洪水的侵害和长潭航道的开通,为了满足大规模盐米贸易的需要,圩市从湖坵墩转移到其北的马鞍山,于是形成了今天的新铺圩。[1]湖坵墩周围建有多处水陂,其中北面的龙宫陂、西南面的龙陂、石陂为村落提供了充足的灌溉水源。因此,该村的农业发达,在新铺镇诸村中属于较为富裕者。

湖坵墩的主要姓氏为李氏,始祖名为李仁亨。李仁亨于明洪武二十四年(1391)在程乡县石扇土名鹿颈松林下开基,与邓氏同修屋场居住。其育有六子,形成仁亨公派六大房。长房顺昌开基程乡石扇大岭下;次房得昌开基梅县南水坑;三房碧达开基平远县东石、三渐山及冷水坑等处;四房碧玉开基程乡石扇洋门、银营、塘坑等处;五房华昌、六房广昌则开基镇平县金沙乡,定居于湖坵墩,成为开村之祖。湖坵墩李氏最早的族谱是由仁亨公四房派下六世孙李祖佑(号渐斋)于明万历元年修撰,今已佚失。此后于嘉庆十二年(1807),由湖坵墩迁川的十一世孙李时华在万历谱的基础上进行了续编,辑录为《李氏家乘》三卷。2012年,湖坵墩李氏家族根据残存的文献和祠堂碑刻又整理出了《中国广东蕉岭(镇平)湖坵墩李氏族谱》。另外在2016年,与湖坵墩同属于仁亨公一脉的广西北流族人又整合了相关资料,编写出《广西北流光宁公宗系》,对湖坵墩李氏的世系进行了收录和考订。从嘉庆十二年《李氏家乘》到新修湖坵墩李氏族谱,都详尽地记载了湖坵墩明清以来的村落历史,尤其是有关移民外迁和世袭建构的内容对研究明清时代地方社会史颇有价值,也是本文关注的重点。

一、17、18世纪湖坵墩李氏的外迁活动

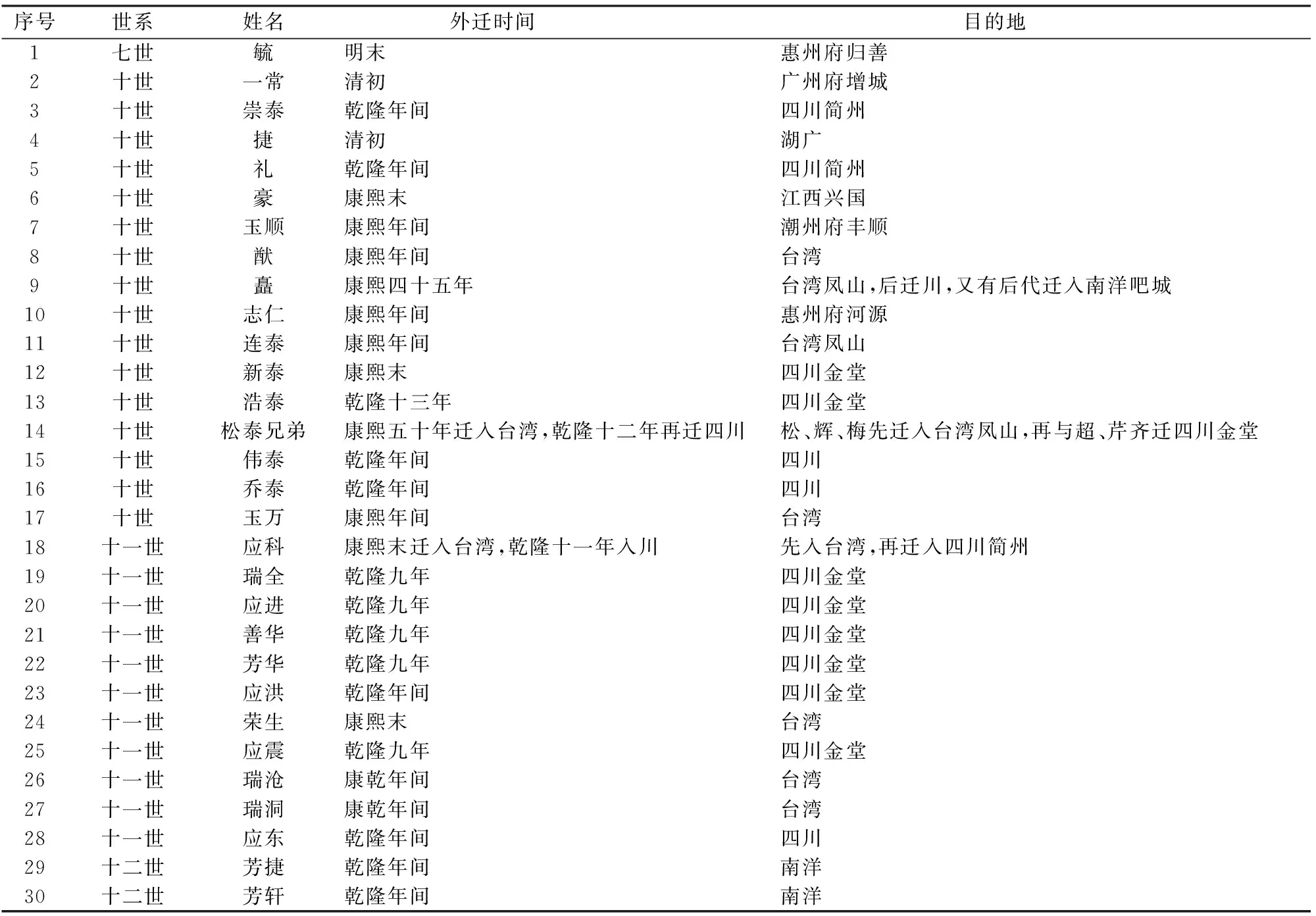

17、18世纪的华南,正是政治、经济和社会发生巨大变迁的时代。李氏家族就是这次大规模播迁的典型代表(见表1)。

在外迁的族人中,迁入四川地区的有15例,台湾地区的有9例,二者占比80%。可见,四川和台湾成为李氏家族播迁的主要目的地。同时,从具体的迁入地来看,李氏族人在四川主要聚集在成都府金堂县东部和相邻的简州地区;而在台湾则主要聚居在台湾南部的屏东平原,即后来的“六堆”客家地区。

表1 17、18世纪湖坵墩李氏外迁表

另外,虽然四川和台湾相隔千里,但在湖坵墩李氏家族的内部,两地的移民却存在着一定程度的流动。这样的现象在镇平和邻近地区也多有出现,不少家族的族谱都记载了其族人东渡台湾后又辗转四川的“千里大征程”(见表2)。

表2 闽粤客家川台迁徙情况表

通过对族谱的研究,以李氏家族为代表的移民外迁,直接反映了17、18世纪以来粤、台、川三地社会变动。

位于粤东腹地的镇平县地域狭小,“广袤仅一百里而山居其七”“本地产米仅敷三五月之粮。”(1)民国铅印本《石窟一征》卷二《教养》。严峻的资源和人口压力,是镇平县从明末开始人口外迁的重要原因。同时,17世纪以来,镇平县对外经济的繁荣,也推动了镇民的对外迁徙。明万历十一年(1583)石窟河的疏浚,大大改善了镇平水运的能力,当时县内“濒河居民食舟楫之利者十之一”尤其是两河交汇处的新铺圩,更是因潮盐和赣米的运输,成为县南大埠,不少当地人借此到惠潮一带从事商业活动。除开以上的因素,政策的导向也为镇民率先出海创造了条件。康熙六十年(1721)镇平知县魏燕超率先咨文闽省,请允镇人领照入台,开粤东诸县之先,激发了镇平县民渡海入台的热情。在这样的时代背景下,大批新铺人沿着石窟河、梅江,从潮州和漳州渡台或出洋,谋求生计。

当时的台湾已回归清廷版图,与大陆的经贸活动得以恢复,其地土旷人稀,物产丰富,致富较易,自然成为镇民迁居的首选。《石窟一征》云:“邑地狭民稠,故赴台湾耕佃者十之二三,赴吕宋、咖喇巴者十之一。”时人蓝鼎元也认为:“(镇平)田少山多,人稠地狭窄,虽有健耜肥牛,苦无可耕之地。群趋台湾,垦辟成家。台中客子数十万众,皆程、大、平、镇人民,而镇、平尤依赖之,竟以台湾为外宅,如两亩半在田,二亩半在邑之意。”[2]259李氏家族十世李松泰三兄弟便因“人稠地隘,朝夕仅可自给,谋他适以图安全,白先王母。先王母曰:‘诺’。梅公乃航游台湾,喜其土沃气温,择地于凤山县。”(2)嘉庆四川《李氏家乘》卷二《五公履历》。同样,李氏十世孙李直三也于康熙四十五年(1706)前后,随镇平同乡来台南发展,以经商为业。[3]

在台湾,镇民的定居与开垦呈现出以族聚合,协力同耕的鲜明特色。他们大都聚集在南部的屏东平原,因为这里土地肥沃,交通便利,且靠近政治中心台湾府。来自镇平金沙乡的移民散居四沟水、内埔、二仑等地,为闽人耕种,以“闽主粤佃”的形式,开庄立业。李氏十世孙李新泰、李直三等人正是此时迁入屏东,“托处历有年,所皆勤俭贞一,不染污习,故能买庄积谷,每返未尝虚载。”

清初的政治动荡,使清廷对台政策也逐渐发生了改变,在其看来“台湾海外天险,治乱安危,关系国家东南甚钜……非若寻常岛屿郡邑介在可有可无之间。”[2]551这致使渡台政策在康熙末年以后逐渐由开放变为限制。故而,迁台的镇民多数只能以单身男子为主,且春往秋还,不能在台湾久住,加之“闽主粤佃”的开垦模式,使镇民多数只能寄居闽人篱下。如李新泰等人在台湾凤山立业之后,虽然获得了土地的保障,但也不得不回籍娶亲,每年往返两地,苦不堪言。这些单身粤民被戏称为“罗汉脚”。在严苛的渡台政策下,“罗汉脚”在台湾犹如漂泊之萍,流动性很强,他们或以族而居,或以乡贯而聚。[4]以李氏家族为例,在凤山县聚居的族人以瑄公房为主,他们在竹田一带聚集,相互声援。这样的生存方式,一方面粤籍客家人在台的生活得到了基本保障,但另一方面也埋下了触发社会动荡的导火索。最终,台湾社会难以消融的“闽粤分类”直接导致朱一贵叛乱。

在平定“朱一贵之乱”的过程中,湖坵墩李氏族人发挥了极为重要的作用。李氏第十世李直三和侯观德等人组建起粤人义军,李直三被公推为六堆组织的第一任“大总理”,成为屏东平原客家人的领袖,并被朝廷授予千总一职。[5]在此过程中,李直三利用宗族关系,充分动员了在台的李氏族人参与平乱战争,如其族弟李梅泰和李松泰就随李直三“伏义驱贼,履险蹈危。幸事平,温旨优奖,复理原业。”(3)嘉庆四川《李氏家乘》卷二《五公履历》。另外,追随李直三的其他族人如李应麒、李应麟、李应相、李应科、李连泰等都先后被清廷赐予“功加守府”的荣衔。李氏家族在台湾的崛起,也反映到了族谱的编辑中。在嘉庆《李氏家乘》中,在台的“义民”被置于族谱内显著的位置,其房份的内容比之其他房份更加详细。

但朱一贵事变之后,台湾紧张的民系冲突并没有休止,反而愈演愈烈。加之清廷对台的移民政策并未改变,台湾社会始终难以稳定。正如李新泰兄弟感觉到的“思台地险远,往返艰难”且“台湾俗浮靡,游是邦者多流荡忘返,”(4)嘉庆四川《李氏家乘》卷二《五公履历》。以李氏家族为代表的一批镇民不得不另寻他路。正是在此情况下,推动了镇民复由台徙川的移民运动。

相较于台湾,镇平移民的入川则体现出了“沿河沿坝聚居”的特点。由台入川的原因,除了四川在自然环境和移民政策上的优越以外,和原乡类似的生存环境以及商业氛围是最大的吸引力。通过对族谱的分析可以发现,李氏族人的聚居地多在成都府东面的金堂县境内,尤其是金堂县与中江县、简州交界处的沱江河谷一带。这里土地平整肥沃,交通便利。在李氏族人聚集地附近的赵镇、淮口镇更是连接成都和沱江下游资州、泸州,乃至重庆的重要物资口岸。特别是赵镇平日“坐而贾者千余家”“河下船筏辐辏状如梭织。”(5)民国《金堂县续志》卷五《实业》。这样的生存环境和原乡新铺十分相似,特别是对于有经商传统的李氏家族来说,无疑具有很强的吸引力。

在经过先期派人到四川进行了考察之后,以经商起家的李松泰毅然决定卖掉在台产业,和兄弟们举家入川。来到金堂后,李氏家族利用在台资本从湖南移民易氏手中购买了大片土地,其后逐渐在福兴场开设药铺“延龄堂”和酱园,不到三代的时间,便发展成为了金堂东部的绅商大族。无独有偶,其后迁入四川的六堆总理李直三和已任“功加守府”的李应科也曾具有经商的背景。到乾隆中期,共有8支湖坵墩李氏族人前来金堂县东部一带开基,在分布上呈现出一定的聚集状态。这样的情况不止是李氏家族,同样从镇平新铺一带迁入金堂及附近州县的钟氏家族,从康熙末年到雍正初年入川达16户,占同期整个钟氏外迁户数的53%。这16户中,近一半有过农商兼营的背景。(6)光绪成都抄本《钟氏族谱》。而在蕉岭徐氏外迁移民中,迁川达55户,主要集中于嘉庆以前(11至16世纪),其中又有17户聚居于金堂县邻近的中江县,不少也以商业为生。(7)2007年《新编蕉岭(镇平)徐氏族谱》和光绪中江抄本《徐氏族谱》所载《徐锡珠训词》。不但是镇平移民,同期从台湾转迁四川的客家移民中,以商业原因而来的也不乏其人,如罗汉槐于乾隆八年便“仅携数金,远适台番,航海跋涉以权子母”“其住外邦三载,虽居奇颇多,屡欲归省,奈海帆不顺,久滞行旌,”(8)2006年《川渝罗氏族谱》。后于乾隆三十七年(1772)从台湾返乡,再迁入四川荣昌县。而兴宁入川的移民廖明达旅居台湾多年,后到“潮州市盐,贩卖于兴宁诸县。”(9)华阳民国石印本《廖氏族谱》卷一《太高祖彭孺人传》。同时迁入四川三台的福建龙岩州移民陈盛夫也“常与台湾贸易,漂泊海隅,不辞辛苦。”(10)2017年《三台陈氏种德堂族谱十六世治恒公支谱》。正是原乡和四川在环境和产业结构上的契合,使金堂沿江及周边平原出现了镇民乃至其他闽粤客民的聚居点,闽粤移民数量大大增加,待到民国初,金堂全县闽粤籍已占到人口的45%。(11)民国《金堂县续志》卷三《食货》。

通过族谱的解读可以发现,在18世纪中国东西部分别进行的两次大移民运动并非是两次“相对孤立”的事件,而是在17、18世纪内国家层面、垮区域层面各种因素综合作用的结果。政府对东西部的移民政策的调控,粤东、台湾和四川地区内部社会结构的差异与互动,深刻地影响到两次移民运动,成为整体社会大变迁在不同地域的表现。

二、17、18世纪湖坵墩李氏世系的重构

就在湖坵墩李氏人口大量外迁的同时,李氏家族的世系源流也发生了历史性的重构。通过比较嘉庆四川《李氏家乘》和民国时期广西族人编修的《齐贤祖李氏族谱》可以看出,在乾隆时期,原乡和外迁地对于世系的认同开始产生分歧,逐渐形成了三种不同的历史表述。嘉庆四川 《李氏家乘》仅将家族历史追溯至宋末的珠公,乾隆甲午科四川乡试举人李时华在族谱序言中谈到:“族系本陇西后裔,流落闽之汀州宁化石壁,其始迁之祖,世远无稽,明渐斋公网集旧闻,以珠公为始祖,而加科、加卷二公于宋末由闽迁居岭南之梅州,详志里居,分列房户,固有条不紊,有序而不乱矣。”

而民国六年广西北流《李氏族谱 》所记载的李氏世系为:“南迁始祖光宁公第传下第四世为燕真公,讳珠,宋高宗丁未科恩贡,授河南郑州知州。其后迁入宁化石壁,生三子:圣、贤、荣。”

在湖坵墩,由于原始的族谱被毁,李氏族人对于世系的追溯只能根据祠堂中的神主和乾隆嘉应州李氏祠谱的相关记载进行整理。故而在2011年新编的湖坵墩《李氏族谱》中,李氏的世系又归属到了上杭李氏火德公世系中,属于火德公派下三二郎公后裔。

面对世系的差异,原乡、四川和广西都提出了自己的“合理依据”。湖坵墩族人的依据主要来自嘉应州《李氏祠谱》。而四川方面认为,其族谱乃是根据乾隆十二年(1747)从原乡带来的万历《李氏族谱》所续修,故其真实性更高。北流李氏则认为,其世系资料也是其始祖李达仁于乾隆十五年(1750)从梅县瑶上所携来,并有乾隆二十年(1755)的神主牌为据。

由此引发的源流之辨,在乾隆后期逐渐突显。金堂李时华在编修族谱时曾记录到:“按先人口传,予族为火德公之后。遍考嘉、潮、长、远家谱,多以火德公为太始祖,而子孙名字未有与我谱相符者。乾隆癸卯(1783),有本族玉麟叔自江西来,传录火德公始末甚悉。而火德公之父亦名珠,里居又无异。岂当时有二珠公欤?抑传记之失其实与,今不敢妄为牵合,姑以所传闻者录于此,以备参考。”

面对口传和文献记录的不符,李时华始终保持着谨慎,故而在族谱中仅仅只是摘录了从原乡传入的李火德传记,并没有在世系上对其进行衔接。但是我们发现,在乾隆以前,湖坵墩李氏已经在世系上逐渐向李火德靠拢。在初期只是以“先人口传”的形式予以传播,但到了乾隆中叶,这种口传逐渐定形为明确的世系文本,向外传播,并在原乡和移民的互动中不断予以整合。在这个过程中,令人好奇的是,是什么样的机制在推动这种整合?而这种整合对于外迁移民又造成了怎样的社会影响?

梳理湖坵墩李氏族谱的编修历程,嘉应州李氏宗祠的建立和联宗活动的开展,是一个非常关键的环节。联宗祠的建立和对世系的认定,直接推动了明末清初以来湖坵墩李氏族谱的世系的重建。修建嘉应州李氏宗祠的倡议首发于清顺治十三年(1656),其主倡者之一是程乡籍崇祯戊辰科进士、曾任吏部右侍郎兼翰林院编修充东宫侍读的粤东名臣李士淳。李士淳撰写的程乡《李氏族谱序》中,阐述了建祠的理由:“若我潮、惠之李,其来已久。或隶程乡、平(远)、镇(平),或隶长乐、兴宁,或隶海扬(阳)、澄浦,或隶龙川、河源,或隶博罗、归善、永安。而溯厥由来,盖自闽汀之宁化县。乃知数县之李,初本一县;各房之祖,始本一房也。万物本乎天,人生本乎祖。其初皆一气而分,其后愈传愈远。今合计潮、惠之派,以数万计。而溯其始,大约系出于陇西,原本于松江佛祖高之始祖珠公。从前虽有隶名仕籍者,皆不甚显,至今日而始发祥于士淳,故潮、惠之族人,佥推士淳为族长。若谓祖宗之灵,钟于淳者居多;宗族之望,系于淳者独厚也!淳虽不敏,邀祖宗之灵,而承宗族之望,敢以不敏辞?况当清朝鼎兴、国运方新,四海忠义之士,尚思同仇一家,骨肉之亲,岂忍异视?谨联潮、惠之同宗,萃一本之和气,诹于顺治十三年(1656)丙申岁二月廿二日,于松江龙牙适中处所,会集各县宗支,序源流、定昭穆、修祠宇、立谱志,总以自闽入东之代为始。”(12)佚名抄本兴文县《李氏族谱》。从序文来看,李士淳最初的构想是想建立一座包含惠州、潮州在内的李氏联宗祠,而且入祠的宗支都应以宁化珠公为源头。不过,由于清初粤东地区的动荡,此次修祠联宗并没有付诸实践。直到雍正十三年(1735),才由同为程乡籍的康熙辛未科进士李象元重启建祠工程。根据《嘉应州南门合建祠始末》记载:“钦点翰林院检讨,赐授征仕郎,己卯(1699)科山东副主考,封晋阶文林郎,李讳象元公,与习智公商议曰:‘我祖火德公在闽地上杭县风浪岗,每年追祭报本,奈我等居住粤东,路途遥远,不若举习智为总首事,建立火德公宗祠。’先即发簿,其地基今买在嘉应州本地南门内,坐北向南,是黎姓屋基,深一十六丈,宽一十二丈,价银三千两,族贤愿与者,每位神牌,出银一两五钱正。”

在建祠过程中,关于如何协调各族世系不合的问题,李象元提出:“象元家传旧谱略可考而遗阙复多,且有一代数称郎无字,与诸谱所称世次又不符,不知其时之俗习如何也。今各房升祠陪祀之祖多稽自有明以来,各支各派惟根发自陇西,源溯自火德。”凭借李象元的威望,各支各派经过商议后都接受了他的意见。乾隆四年(1739),嘉应州李氏宗祠终于告竣,“系出火德公”也成为嘉应州绝大部分李氏宗族的“共同记忆。”可见,在嘉应州李氏宗祠创建过程中,士大夫扮演了非常关键的角色。无论是以“戊辰八贤”闻名的李士淳,还是以“学行为粤东最”的李象元,他们都充分利用了自己的社会影响力,实现了过去所不能达到的世系整合的目标。李士淳通过“珠公”和“宁化石壁”两个概念,将诸如湖坵墩李氏在内的许多世系并不一致的宗族扭合在一起,将整合世系付诸实践。李象元则进一步将联宗的纽带明确为“火德公”,奠定了世系重构和整合的基础。而乾隆三十五年李象元之子李疎主持编修的嘉应州《李氏祠谱》的完成,更是标志着世系重构的完成。

正是在这样的大背景下,湖坵墩李氏也开始了对自身世系的修改。为了融入到重整的世系中,李氏仁亨公派以始祖妣潘孺人名义添置了州祠的祠份,回避了族谱上祖先世系和火德公世系不合的问题。同时,湖坵墩李氏又对世系进行了修改。原世系为:珠-圣-加科-四八郎-念七郎-荣四郎-碧贵-仁亨-华。修改后的世系变为:珠-火德-三三郎-四六郎-千八郎-念三郎-万二郎-子贵-仁亨-华昌。李氏族人不但在珠公下加入火德公一代,并将原世系中的圣公比附为火德之三子三三郎公,完成了世系的整合。

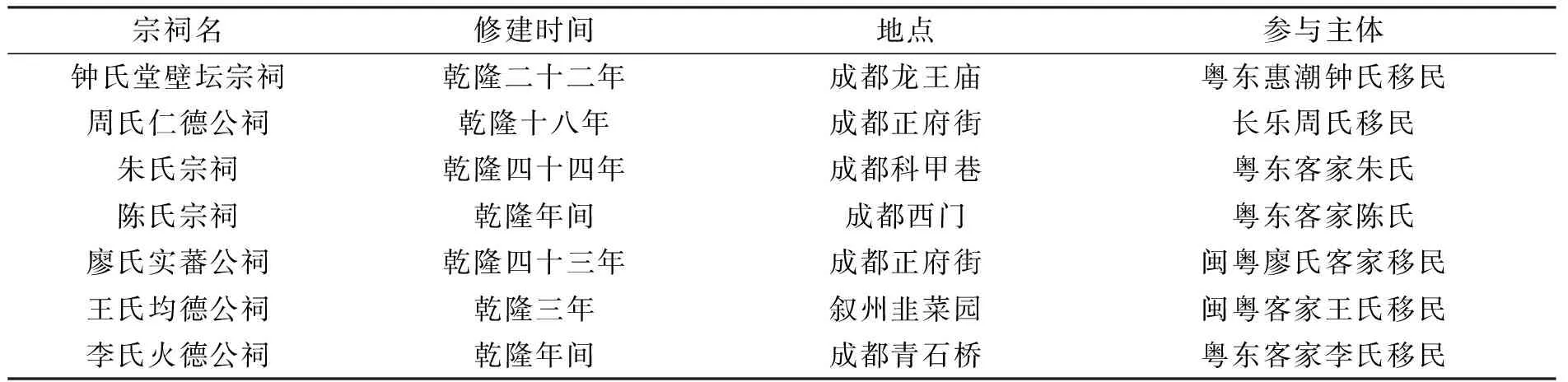

此外,移民和原乡形成的各种交流渠道和网络也在推动着新世系的传播和定型。雍正十一年(1733),清廷将原分属惠州、潮州的程乡、平远、镇平、长乐、兴宁划出,建立了嘉应州。嘉应州的建立,迎来了一股兴建州祠的热潮(见表3)。

各姓州祠的建立不但以新的地域认同为基础,而且也以“源出宁化石壁”为联合标准,无疑一定程度上也推动了“族群认同”的发展。

表3 18世纪嘉应州部分联宗祠修建情况

粤东社会发生变化的同时,外迁移民也在进行着类似的整合。移民的对外播迁不仅仅是在异乡开辟新壤,同时也是将原乡因素与异乡社会结构有机整合的过程。在这个过程中,原乡不是一种“象征”,而是通过族谱、祠堂蒸尝的联系得以感知的一种实际存在。粤东的宗族重构也自然影响到了远在千里之外的四川。也正是在乾隆中叶,以粤东移民为主的四川客家联宗祠大量兴建,相应的族谱编修也陆续展开,并依据粤东的资料对世系进行相应的修正(见表4)。

表4 18世纪四川部分客家联宗祠修建情况表

三、结语

通过对族谱的分析,湖坵墩李氏宗族17、18世纪以来的移民活动和宗族重构的历史,深刻地反映了移民、宗族和族群认同之间的密切关系。这种关系不仅体现了国家和地域的互动,也体现了区域与区域的互动。客家人向不同地域的播迁并非孤立,而是存在着一定的联系。在移民过程中,移民和原乡对于世系迷惑与认同,也展示出了客家社会的形成并非是一个简单的过程,而是充满着曲折性和复杂性。