传统瘟神图像的生成逻辑与文化功能

程波涛 孙丽媛

摘要:瘟神是我国传统民间信仰中的神祗,也是受原始思维影响的神话与瘟疫合力生成的结果。瘟神的生成、传播有其社会基础和根本文化事由,能够反映出传统社会中人们对于瘟疫的复杂态度。作为神灵象征的瘟神形象是在“原始观念”渗透下,民众按照自己的主观意愿塑造的,并经常以民间水陆寺观壁画、木版画、面具等为视觉载体,被赋予禳灾、驱瘟、逐疫等功用,曾在民间被广泛认同。民间瘟神信仰在长期的发展演变中与我国的本原文化、道德倫理有诸多契合之处,因此,它也承载着某些社会文化功能,除了可以满足国人除瘟扫疫、祈福求吉等意愿外,也会给信奉者以精神庇佑、心理安慰,发挥维系村民关系等积极作用。

关键词:瘟神信仰;瘟神图像;生成逻辑;造型特征;文化功能

中图分类号:J218.6

文献标识码:A

文章分类号:1674-7089(2020)04-0110-11

基金项目:安徽大学博士科研启动经费项目“民间美术资源引入高校教学实践的综合价值研究”(J01003248)

作者简介:程波涛,博士,安徽大学艺术学院教授;孙丽媛,安徽大学艺术学院硕士研究生。

瘟疫是伴随人类及其他动物的进化而出现的。在我国,有证可查的瘟疫历史已有3500年左右。它一旦发生与流行,就可能给社会带来灾难性的后果。在医疗条件低下的古代,由于先民对于瘟疫(如鼠疫、霍乱、天花等)认识的不足和对瘟疫流行时灾难性后果的畏惧,潜意识中认为有一种主宰瘟疫的神灵存在,便设立瘟神,将其加以神化并加以礼祀。据《中国风俗辞典》“瘟神”辞条解释:“瘟神,亦称‘疫神、‘瘟鬼、‘疫鬼,是中国古代神话传说中主司瘟疫之神。”祈求神灵保佑人间消灾除疫,或避免瘟疫的流行,是我国先民直接的现实诉求,也是先民塑造瘟神的内在根由。无论是与瘟疫相关的医学专著(如《黄帝内经》《伤寒论》),还是很多与此相关的文艺作品(包括相关的信仰与由此衍生的民俗艺术)等,皆是探究传统瘟疫防护的可贵文献资料。这类有价值的文献有些长期被沿用,有的则被忽视与淡忘,例如瘟神信仰、瘟神图像(瘟神图像极少被人关注)及其文化功能等。瘟疫不是单独的医学问题,瘟神信仰也不是简单的迷信问题。瘟神图像无论是狞厉之状,还是具有烟火气息的温和之形,基本是贴近民众现实生存体验的,也曾在传统社会生活中产生过独特的影响,这无疑是值得今人关注和探究的。

一、“瘟神信仰”之缘起与流变

(一)“瘟神信仰”的由来

在21世纪的前20年时间里,人类世界就暴发了数次瘟疫,给全人类的健康带来极大的危害。虽然人们在与瘟疫的对抗过程中多次取得阶段性胜利,但瘟疫从来没有被根除,人类为此不断付出惨痛的代价,留给人们的痛苦记忆更是无法消除。回顾中华民族几千年的文明史,瘟疫的大规模蔓延不断发生,而人们同瘟疫的斗争也从来没有停止过。早在殷商时代,甲骨文中就有关于疾疫的记载,《山海经》中也有对给人类带来疫病怪兽的描写:“太山……有兽焉,其状如牛而白首,一目而蛇尾,其名曰蜚,行水则竭,行草则死,见则天下大疫”。“复州之山……有鸟焉,其状如号鸟,而一足歲尾,其名曰践踵,见则其国大疫”。而据龚胜生先生调查,自公元前7世纪至19世纪,中国有明确记载灾疫之年共669年,即平均每四年就会暴发一次疫灾,在清朝,瘟疫暴发率竟高达82%。由如此骇人听闻的数字可想当时灾害之惨状。史书中“湿气疫疠、千门灭户”“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀”“民多疫疠,死者枕籍于路”的记载,至今读来依然令人惊骇、恐惧。瘟疫的暴发往往是突然的,尤其在古代医疗技术落后以及对瘟疫知识认识不足和防控能力极其有限的情势下,很多迅速蔓延的大灾疫会给民众的生命安全带来极大的威胁,也会引起信仰、政治、经济等方面的危机,甚至会引发社会动荡,动摇社会结构,乃至间接导致朝代更迭。“疾病和瘟疫是原始人类繁衍、生存的天敌。人类对健康的渴望、对疾病和死亡的恐惧是压倒一切的意识。”在现实生活中无法找到疫情根源的先民于是将瘟疫的传播归为鬼神所致,现在民间还有种说法为“收生”。“疫”在汉末刘熙《释名》中的解释为:“疫,役也。言有鬼行疫也”。也就是说瘟疫的散播在古人看来是有专门的鬼神作祟(当然这是一种迷信的说法),灾疫的横行为人与神的交集提供了契机,人们试图创造出多种与神灵沟通的方法,或通过巫术来接近他们心目中的“神灵”,或塑造出新的神灵(即“瘟神”)加以信仰与祀奉(图1)。“宗教信仰不是产生于思辨或反映,也并非主要地产生于幻觉或误解,而是产生于人类生活的真实悲剧,产生于人类的计划与现实的冲突。”所以,在灾疫肆起之际,当人们面对疫情而惊恐慌乱时,难免要在神灵的世界里寻求精神安慰,博取神灵的欢心或祈求瘟神护佑,以冀求达到逐疫弭灾的目的,这就形成了我国传统的瘟神信仰。

在考察瘟神产生的源流时,人们能够见到神话的影响、象征的应用和朴素的治疗原理之间的内在联系,了解到先民们渴望健康与消除疾疫的心理,亦可以追踪瘟神产生的信仰源头,拟想瘟疫曾经给人类带来的苦难与人们渴望战胜疾疫的迫切心理。

(二)“瘟神信仰”的流变

瘟神的出现无疑也是先民们本着“神为我用”的造神原则而创设,这是中外神话生成的一个基本状况,正如马克思在《政治经济学批判》之《序言》中所说:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化……也就是已经通过人们的幻想用一种不自觉的艺术加工过的自然和社会形式本身。”人们塑造了神,神也就有了职能。就瘟神而言,并非仅仅是一位,从其发展流变来看,早期原始先民关于瘟疫管理时较早设定的神灵应该是西王母,在《山海经》中记述她为“司天之厉及五残”之神,掌管瘟疫便是其主要的神职权力之一。实际上,历史上频繁暴发的大规模瘟疫,无论对于普通的民众,还是对部落、国家都会构成巨大的威胁。因此,早在我国的周王朝就有方相氏驱疫的记载。《周礼·夏官·方相氏》:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室殴疫。”发展演变,其逐渐化身为上古时代专事避邪、驱疫的神祗。《搜神记》记载:“方相,驱疫辟邪之神。”“昔颛顼氏有三子,死而为疫鬼:一居江水,为虐鬼;一居若水,为魍魉鬼;一居人宫室,善惊人小儿,为小儿鬼。于是正岁命方相氏,帅肆傩以驱疫鬼。”东汉蔡邕的《独断》也有类似的记载。

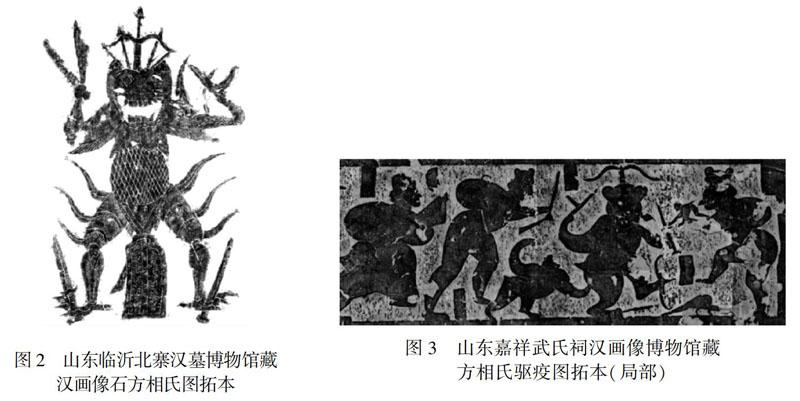

出于畏惧瘟疫的心理,先民们基于生活现实基础与信仰诉求创造出富有驱疫神力的神灵形象方相氏(图2、3)。值得注意的是,无论是西王母还是方相氏等,都是早期瘟疫流行时人们所设想的庇护之神。有了瘟神,也就有了瘟神信仰与驱瘟习俗。据《后汉书·礼仪志》记述,先腊一日大傩,谓之逐疫。这种风俗逐渐沿袭成俗,甚至被奉为神事。

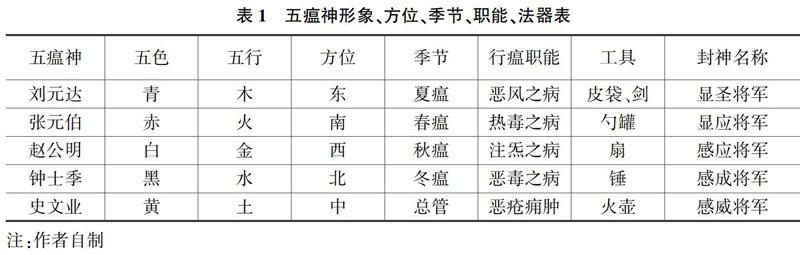

当然,民间现在常说的瘟神信仰一般以“五瘟信仰”较为稳定,所谓“行病年王統五瘟,遍州历里害生民。”《中国风俗辞典》对于“五瘟神”词条的解释为:“‘五厉‘五瘟使者为中国古代民间对五种瘟神的总称”。在汉代的诸多文献中多次出现“辟五瘟鬼”“鬼五瘟”“五色温病之鬼”等提法。《管子·轻重甲》记载:“昔尧之五吏五官,无所食,君请立五厉之祭,祭尧之五吏。”当然,尧时的瘟神估计只是一种推测,但可以想见瘟疫被重视之早。而在《女青鬼律》中五瘟神的姓名得以明确,形象与分工也更加清晰,每人分别对应东、西、南、北、中五个方位,且每位负责一种常见瘟疫防治的职能。在宋朝的《无上玄元三天玉堂大法》卷十三《斩瘟断疫品》中,五位瘟神分别与“五行”相对应。《三教搜神大全》卷四关于五瘟神的记载更加生动具体:“昔隋文帝开皇十一年六月,有五力士现于凌空三五丈,身披五色袍,各执一物。一人执杓子并罐子,一人执皮袋并剑,一人执扇,一人执锤,一人执火壶。帝问太史居仁曰:‘此何神?主何灾福也?张居仁奏曰:‘此是五方力士,在天为五鬼,在地为五瘟,名曰五瘟。春瘟张元伯,夏瘟刘元达,秋瘟赵公明,冬瘟钟士季,总管中瘟史文业。……帝乃立祠,诏封五方力士为将军。”由此可见,在传说中,不但有“瘟神”的存在,而且五方瘟神司职不同,并且曾被“立祠”,人们在每年五月五日祭祀。这样就为瘟神们罩上了神圣的光晕,其功能也得以强化。这里将五瘟神分别与春、夏、秋、冬四季(民间也有“五季”之说,即:春、夏、长夏、秋、冬)相对应,每位瘟神分别掌管各个季节容易发生的瘟疫疾病,就连每位瘟神手中的行瘟工具也清晰标明(表1)。五瘟神的设立,不仅反映出先民渴望彻底抗击瘟疫的设想,也从侧面反映出人们在瘟疫肆虐时的无助与惊恐。五瘟神与阴阳五行的关联也是先民将民间信仰与本原哲学观念交错认识的结果,客观地说,瘟神信仰体现出古人对于传染病病理以及不同瘟疫在不同季节的发病规律有了一定认知。人们在灾荒中积累了经验,将这种经验附会于神灵身上,试图借助神力对瘟疫的传播暴发(包括时间预警、疾病种类等)进行提醒,实则也是人类对于抗疫经验的总结和自信心的提升。此外,该思想也体现在瘟神从“行瘟”“收瘟”职能的转换中。而将瘟疫与“五行”“四季”(也称五季)相对应,实际上也是源于古人对瘟疫流行的时空变化的考虑。从五行观在瘟神信仰中的应用,可以想见传统哲学在疾疫流行时的灵活化用。

随着民间信仰的传播与分化,瘟神的队伍也在扩大,涌现出不少抗瘟英雄,这样就加速了瘟神信仰的本土化。颇具代表性的有温元帅、五举子说以及云南信仰的大黑天神等。但是,这几种民间本土瘟神传说的叙事特征不约而同地呈现出一致性,即“舍身投井吞瘟毒,保护一方水土不受侵扰”之类,从而使他们分别被不同地区的人们尊崇与信奉。这类以世俗性力量抗瘟的传说与之前的“鬼神想象”不同,刻画出人类在抗击疫情中的主动性与奉献精神,这是对人自身能力的认可,亦有助于增强人们在抗疫中的信心,因此更有烟火气和信服力,完成了瘟神形象从神到人、从抽象到具象、从虚幻到相对真实的演变过程。值得一提的是,这类举子、秀才再到秉公为民的地方官化身为瘟神,实际上反映的正是民众渴望在抗击瘟疫的过程中,有文人阶层或地方官员的参与,他们皆为底层民众所渴望和拥戴,更体现出民众对那些积极抗疫地方官的义举和善行的认同与缅怀。可见,瘟神理想人格转变体现出社会与国家力量的“在场”,这也是瘟神信仰由神灵世界向世俗社会转换、扩展和延伸的体现。

二、五瘟形象创造的文化与心理逻辑

随着瘟神形象的流变,人们便将巫术与民间宗教结合起来,并根据不同季节瘟疫流行的特点与阴阳五行观念共同组合而形成一类职能神——五瘟神由此而产生。五瘟神的出现,是瘟神信仰得以稳固的见证,也是瘟神图像被国人接受的重要基础。

其实,“形象”作为虚幻神灵的象征性表达,是人与神灵进行沟通的媒介,其创造的从来不是基于人类的主观臆想,多带有功利性动机,它必然蕴含着某种有意识的选择与构想。信仰主体的自身需要与信仰的内在根由相汇合、相促发,进而产生了神灵的造型。正如费尔巴哈所说:“人们的愿望是怎样的,他们的神就是怎样的。”《夷坚丁志》“丘氏豕祸”条记载了瘟神的形象,“或人头鸡头豹首马首,俨如塑绘瘟鬼状”。文字的描述较图像而言缺乏具象性的特征,但也能见出古人对于瘟疫畏之如虎的态度,在较为典型的几个水陆寺观壁画中可一览“主病鬼王五瘟使者”的形象,不同于其他神祗,五瘟使者多以超现实主义的“兽首+人身”为主要造型样式(图4、5)。古人创造性的选择与构思不仅表现了人们对于天地人神的非理性理解与认知,更体现出特定历史时期下人们朴素的民间文化观念,当然也是特定情境中运用能够唤起民众信仰观念,从而引发他们旁通联想的文化衍生物。

(一)原始观念的渗透

“人兽共体”的神祗形象在古代原始神话中很多,早期神话中被赋予强大神力的神灵基本都是“人兽结合”的形象。原始时期与自然对抗时那些力量相对弱小的先民们面对恶劣的生存条件,被猛兽的凶猛或被自然的强大力量所震慑,先民便会下意识地将神奇功能或魔力附加在这种人兽结合的神祗形象身上,希望得到它的庇佑和袒护。费尔巴哈说过:“动物是人不可缺少的、必要的东西,对于人来说就是神。”他们把自己内在的恐慌外化,通过对“人与兽”形象的重新选择与组合,创造出具有巨大威力的“半人半兽”的神祗,使之成为禳灾祈福的象征物和能够拯救人类免受灾害伤害的保护神。其中融入了先民们顽强不屈的生命意志以及渴求平安健康、生命不被毁灭的生存诉求。驱逐疫鬼的方相氏也是人兽合体(蒙以熊皮)的意象组合,他被赋予了神化的观念与力量——以恶制恶,从而驱赶人类内心对于疫鬼的恐惧,并最终战胜疫鬼。同样,五瘟使者“兽首人身”的形象也渗透着原始观念,被赋予非同寻常的力量,在人们心目中似乎是那样的强大无比。

(二)现实经验的影射

“神话是信仰的产物,而信仰又是经验的产物。”五瘟神写实的“兽头”形象(大多以禽、牛、马、虎为表现对象)是与民间生活实践经验紧密联系的,并以此附会并演绎出各种瘟疫疾病的成因。相传东汉末年瘟疫肆虐,华佗深感以己之力难以医治那么多病人,他看到动物能逃脱瘟疫之苦,于是便模仿虎、鹿、猿、熊、鸟的动作编创了“五禽戏”来抗病健身。直到现在,“五禽戏”仍在安徽亳州等地发挥着强身健体的作用。这是古代医生从医学角度对待疫疾的可操作性的善行与医学实践。古人常用“五谷丰登”与“六畜兴旺”来祈盼风调雨顺,而在传统农耕社会,六畜对人类的生产生活起着至关重要的作用,为人们的生活所需提供了基本保障,尤其牛、马更是一个家庭的主要家产,更是农家生活美满的象征。春节时贴在家畜圈棚门口或柱子上的民间木版画、剪纸,如《六畜平安》之类的图像与文字,即反映出民众希望禽畜免遭瘟疫伤害的心理。《续金瓶梅》第十四回就描写了“牛”在农业生活中的极大功劳,“尝戒这杀生,只有这牛最不可杀……只有这牛是自古耕田的根本,天下万万生灵吃的五谷田苗是它种的,高田下地是它耕的,秋收一毕,还要与人牵车运载,把筋力用尽,只挣得一饱;死后更有苦处:皮、骨、角、筋又为国家效力,就是零星碎骨,错成替棒,血毛脑髓,熬做灯烛。世上畜类的苦,到了耕牛真是无量之苦该怜悯他。”在民间也有“不食牛肉者,家无疫患”的说法,“人断不可食牛肉,瘟疫之鬼每以岁除夜行瘟,若不食牛肉,则善神守护,瘟疫之鬼必不敢入其门。我尝见不食牛肉之家,虽天行时疫,四围传染,此家曾不受害。”这表明,小农社会中人们意识到牲畜对于生产生活的重要性,祈求家畜免遭瘟疫之灾的主观愿望,亦带有一定的悲悯之情。此外,吴承恩的小说《西游记》中,“弼马温”这一官职正是作者对于民间传说“猴子可以避马瘟”的巧妙谐音利用。一旦发生大规模的“畜疫”,不仅对人们的生产生活造成灾难性的打击,大量病菌必然会传播到人的身上致使瘟疫大暴发。清初小说《女仙外史》第八十五回就描写了人畜共疫的连锁成因及境地:“人家所畜鸡、豕、牛、羊之类,好端端跳起来就死,那犁田的牛与驴,竟死得绝了种。纵有籽粒,也没牛来犁土;纵有金钱,也没处去买牛畜,这叫做‘六畜瘟。百姓都是枵腹的,眼放着这些畜类的血肉,怎肯拿来抛弃?排家列舍起来,且用充饥。哪晓得竟是吃了瘟疫下去,呕又呕不出,泻又泻不下,顷刻了命。”可见,古人对于瘟疫的产生与对人畜危害的认识是非常清楚的。在面对瘟疫等灾害时,一方面,处于弱势中的人们无法与之对抗;另一方面,人们通过现实经验的积累逐渐形成一些感性的思维判断。因此,五瘟神的“人畜共体”形象正是人们对于人、畜瘟疫大暴发的合理解释,形象性地表征了人们对瘟神崇拜的情感诉求与复杂的民俗愿望。这种人兽合体的造型不仅在古代中国经常出现,而且在国外也经常出现,这俨然成为人们观念中一种力量与智慧组合的象征。

五瘟神的“兽头”形象與动物之间并没有固定的对应关系,但是,由于不同地域文化信仰的差异性与多样性,在形象造型的过程中不同程度上会加入民众的主观意愿,每个神祗头像所呈现出的形象也不尽相同。在笔者考察的几个较为典型的寺观壁画中,除山西公主寺中五瘟神形象皆为人形外,其余几个皆为“兽首+人身”形象(表2)。另外,瘟神图像的意象构成还有宝剑、虎、火、朱砂等元素,甚至有逐咒符,以强化对于瘟疫、邪祟的震慑“法力”。其中,有些意象不是附会,而含有一定的科学成分,例如,很多瘟疫怕火与高温,这合乎自然规律,也有宗教与巫医观念交错下的文化隐意。就瘟神图像中瘟神们手中法器的民俗功能来看,宝剑历来被法师道士们普遍选用为斩恶降妖、辟邪驱鬼的法器,虎被赋予吞噬疫鬼的“神能”。这类功能的附会,正是由俗信而引发与演进,亦有象征的应用,皆冀求达到送瘟、灭毒、除疫、保平安的目的。其中有意义的叠加,以求达成驱瘟意义上的诱发,实则凸显或强化瘟神的神威和法术。神祗造型与法器的组合在象征性民俗内涵的驱动下,整合成一种具有超自然意义的形体,成为人们信仰与心理的寄托。人们在体会到古人赋予神祗的无限神力禀性的同时,也能感受到古人试图努力化解与现实世界矛盾的民俗愿望及恐惧心理。其实,古老的舞傩就有送瘟神等仪式,当然,能够行使驱瘟职能的瘟神还有钟馗和药神等,这显然是瘟神的一种演绎与泛化,由此也能看出人们在灾异面前渴求护佑的心理。从瘟神信仰中,不难体味出人们排拒死亡、积极求生的生命意识,当然,其中也蕴含着人尊道贵生、渴求人畜兴旺、求吉纳祥的朴素愿望,以及试图探索自然奥秘的可贵精神。

通过历史上瘟疫的流行与驱瘟情况可以判断,人们知道瘟疫不仅会危及人类的健康,而且也会殃及动物的生命安全。牲畜与家禽中也会频频出现瘟疫,近年出现的非洲猪瘟、常见的鼠疫与禽流感等,都是鲜明的例子。这样人们在认识瘟神信仰与解读瘟神图像的意象构成时,也就有了深度认识的可能。

三、瘟神信仰的社会文化功能

(一)慰藉补偿功能

我国传统的瘟神信仰,是一种以本民族的传统历史文化为社会背景,并深深扎根于广大民众内心深处的特殊文化现象。其背后所隐含的是民众对于数千年来灾疫暴发的恐惧心理与深刻记忆。灾害社会学原理显示:“灾害破坏了人的生存条件,人的心理如果不能及时地、相应地作出调整,发生相应的变化,那么,人是难以在灾变条件下生存的。这时人的心理的调整,包括人的需要的调整、人的情绪和情感的调整、人的生存能力的调整等”。因此,在死亡与病痛的恐慌氛围笼罩之下,慰藉人们濒临于崩溃边缘的精神就显得尤为必要了。此时,对于神灵的信仰与崇拜充当了民众的精神寄托“心理避难所”。人们通过祭祀祈祷等一系列仪式,试图与神灵进行沟通、调和以寻求帮助,使自身的生存需要得到一种虚幻的满足,给予民众心灵上的安慰,在客观上增强了人们应对瘟疫的勇气。马林诺夫斯基曾指出:“人事中有一片广大的领域,非科学所能用武之地。它不能消除疾病和腐朽,它不能抵抗死亡,它不能有效地增加人和环境间的和谐,它更不能确立人和人之间的良好关系。这领域永久是在科学支配之外,它是属于宗教的范围。……不论已经昌明的或尚属原始的科学,它并不能完全支配机遇,消灭意外,及预测自然事变中偶然的遭遇,它亦不能使人类的工作都适合于实际的需要及得到可靠的成效。”所以,在遇到突发的灾难时,人们正是借助对神灵的依赖与信仰的力量度过了心灵上的危机,从而获得战胜疾疫的信念与生存的信心。在我国西南部分地区,每年正月十五都举行瘟神会,农人还会到庙中烧香许愿,进献祭品,求得人畜平安。同时也会演戏酬神,以示诚意,其间也有贸易活动等,从而使得严肃的主题多了一份轻松。另外,共同的信仰与酬神、娱神等相关“心理治疗”在一定程度上维护了社会秩序的稳定,也给人以更多的生活信心。

(二)劝善惩恶功能

我国传统的瘟神信仰长期流传并扎根于民间,在信仰传承过程中逐渐与我国传统世俗伦理相结合,赋予其些许道德教化的基本功能,融入了惩恶扬善、褒美贤孝的元素,使其道德人文内涵得以增强。古时,受“天人感应论”之类观念的影响,人们认为疫灾的出现,是世人触怒天威,上苍动怒所致。于是,瘟神开始秉承上苍意旨惩治为恶之人,“下界生民处居人世,不敬三宝,呵天骂地,全无敬让,心行谄曲,为非造罪……五帝使者奉持天符文牒,行于诸般疾疫。”“凡人道遇瘟疫,皆因其作恶自召。”这样才有了诸如神灵秉持降灾罚恶的神职,训导世人止恶从善、消祸纳福的传说。《封神演义》中就有一位特别的人物“劝善大师”,而在民众心中,瘟神在布灾行疫时似乎也是有伦理选择的。《禅真后史》第四十回写到:“予奉天旨颁行,于五月初旬,博平四州二十三县遍行瘟疫。葫魅囊妖,各逞其力。凡一概忠臣孝子、义夫节妇,存仁积德之家,皆不敢轻犯。所侵摄者,都是那奸臣逆子、阴险作恶之门……水火无情,不分善恶,一概施行,甚非上帝好生之念,反不如瘟疫使者福善祸恶,甚合天理,方显至公顺逆之报。”“福与祸”、“善与恶”,两种截然相反的行为结果相对应,渲染瘟神惩恶扬善的职能权力,这对于笃信神灵的民众来说无疑是具有精神威慑力的。“个人在信仰实践过程中是否获得灵验与个人行为的善恶与否相关,一般不去质疑信仰的合法性地位,而是回溯自身的过往行为,进行道德反思。”结果就是对个体行为产生外在约束,在信仰禁忌的支配下,人们逐渐形成“我可以这样做,而不可以那样做”的思维逻辑与价值取向,而趋吉避害的本能心理又促使人们自觉恪守道德礼俗规范,无形中造就了人们行为道德的自觉意识。当然,这是一种臆测性较强的选择与意愿。正如恩格斯说:“即使是荒谬的迷信,其根基也是反映了人类永恒的本性,尽管反映得很不完备,有些歪曲。”其实,瘟神信仰传承过程中同样具有开导与劝诫意义,亦是特定的时代背景下深畏瘟疫之苦的人们的无奈选择。在封建社会中,对于人们精神层面的“警示”,那就是更为迷信而可怕的“天惩”,而“瘟神”的设立和供奉瘟神图像,正是给人一种不善之人、邪恶之事已在劫难逃的因果暗示,这些同样具有劝善消灾、降灾罚恶、警示正俗的正面效应。这不仅反映了古代民众的价值思维方式,也与我国传统文化价值主流相契合,客观上在淳化世风方面具有一定的辅助作用。瘟神信仰有助于人们反思人与自然的和谐、人际关系的和谐,避免对大自然掠夺式开发。在乡村治理时对传统文化的借鉴仍具有一定的现实意义。

(三)凝聚整合功能

信仰与仪式是统一不可分割的整体,民间信仰经常会伴随着一些规范的仪式活动来表达,而仪式反过来又强化了民众内心深处的信仰意识。通过共同的信仰精神与群体性的驱瘟、送瘟仪式的举行,对于增强民众的凝聚力与维护村落社区的秩序也有积极作用。瘟疫的传染性很强,对它的祛除要依靠群体力量,并非一人之力可为,南朝梁宗懔的《荆楚岁时记》就有“腊日逐疫”之说,类似的记述还有很多。这些逐瘟神、送瘟神之俗,很多都是一种集体行为,显然在活动中也会彰显一种集体的力量,并由此汇成一种聚拢民众意志的合力。就瘟神信仰习俗来看,它所形成的“送瘟神”仪式活动,是古代农耕文化背景下非常重要的民间宗教母题之一,也是现在各地重要的民俗活动。它通过象征性的活动操演(与神灵沟通交流的途径与手段),一方面寄托了对于美好现实生活的祈愿与诉求,另一方面表达了对于神灵的敬畏与崇拜。祈求神灵禳除瘟疫与同一地理空间的居民都有利害关系,所有居民面临着共同的生存问题,整个仪式需要一个乡村或一个社区全部民众的相互配合。在一年一次的“送瘟”或“驱瘟”活动中,人们划定某一块区域作为举行仪式的“神圣空间”,按照事先规定的步骤进行带有信仰性质的民俗活动展演,在特定的空间秩序中每个人尽力扮演着特定的角色,精神集中、相互察觉、互帮互助,人与人之间的积极合作的关系被充分调动。仪式包括假装瘟神、扮作疫鬼、众人驱瘟、人鬼对决等,通过集体的虔诚与共同的愿望,有效地将分散的人员聚集起来,形成一个带有合力的共同体,参与者和观者都在仪式中得到情感的满足与愿望的表达,恐惧与慌乱情绪得以疏导,人们在充满宗教仪式感的空间中进行精神心灵的互换交流,潜移默化中,民众的认同感与社区的凝聚力增强了。涂尔干指出:“不管宗教仪式的重要性是多么小,它都能使群体诉诸行动,能使群体集合起来,举行仪式。所以说,宗教仪典的首要作用就是使个体聚集起来,加强个体之间的关系,使彼此更加亲密。”瘟疫是人类共同的威胁,每当那些致死率高、流行性强的瘟疫来袭时,不仅有民众集体的自救,而且官方力量更会直接介入其中,这样,上下合力,汇聚成一股巨大的抗瘟、驱疫力量。就瘟神信仰的民间力量而言,人们能够见到传统社会中瘟神与巫术对于民间的影响。时至今日,在安徽的徽州、宣城、贵池等地年节时的舞傩驱瘟活动中,参与活动的村民要到村里每家门前舞傩,我国南方民间还保留着水上送瘟神的习俗等。这类集体性的驱瘟行为与仪式,正是民众聚合情感、同心驱瘟的集体精神的生动再现。

当然,瘟神信仰的功能与瘟神图像的意义还不仅是上述这些,作为长期存在的文化现象,它也是一种象征与传导手段,更是实用医疗之外的有益补充,其精神抚慰的功能与意义无疑也发挥着或隐或显的作用。这些不仅为民俗艺术的研究提供了丰富的资料,也为神话研究、宗教研究、公共卫生保障制度、社会赈灾与医学伦理等研究提供了生动的案例。

四、结语

瘟神图像作为民间社会中镇辟瘟疫的法符,带有巫文化深深的烙印,长期存在于我国的民间信仰与神话之中,而且的确有原始宗教信仰的思想基础,并隐藏着万物有灵的神话观念,其信仰诱因颇为复杂,内蕴也相对丰厚。可以判定,瘟神信仰的出现及其图像的生成与应用,皆与人类的健康、生命、生活有着内在关联,它是人类战胜瘟疫的一个精神性介质,不僅体现了民众对于瘟疫的畏惧与迫切渴求庇护的现实心理,也是在医疗条件落后的社会中,人们尝试以俗信与非理性方式来趋瘟逐疫、护佑生命的无奈之举。这一古老的带有心理防护性质的信仰习俗与活动,在传统社会民俗生活中被持久沿用与承袭,而瘟神信仰与瘟神图像在抗击瘟疫的过程中,更多地是发挥消减恐惧与精神安慰的作用。不可否认,瘟神信仰中的确存在着智慧与愚昧、精华与糟粕、迷信与俗信等杂驳共存的复杂现象,对此要进行辩证的认识与合乎文化情境的心理分析,如果能把民间信仰与科学防治结合起来才是理想的结果。在长期的发展过程中,无论是视觉形象的表达与流布,还是民俗功用的展现,瘟神信仰已经积淀了较为丰厚的传统文化观念与万物并生而无害的朴素心理,无声地传达着古老而神秘的民间宗教信息。在人类社会走向科学文明的今天,回溯这种已经走向衰萎和逐渐消隐的信仰与风俗时,不能一味地贬损或盲目摈弃,作为文化现象而存在并承载着信仰的民俗图像,曾寄托着古人驱避瘟疫、消灾灭害的殷切期望,包含着护佑与赐福的文化幽意。正视它早年发挥过的直接或间接的社会文化功能,对于客观认识古代疫情与图像文献的佐证意义,无疑具有重要的历史价值。

(责任编辑:李海中)