说说“新诗”的“新”

俞赛琼

摘 要:初中语文统编教材的新诗教学分量颇重,一线教师在教学上屡有犯难。提高对新诗的认识,进而深入探寻其内部规律,找出新诗的“魂”,并从诗人的个性、语言的凝练、诗歌的神韵方面入手品读,是我们读诗、解诗乃至教写新诗的关键。

关键词:新诗;新诗教学;统编教材

“一个时代有一个时代的文学。”“五四”以后,人们的书面语言发生了巨大的变化,白话与文言虽然同属汉语系统,使用的文字也都是汉字,但两者从语感、语速、意义生成的方式到话语的姿态,乃至说话人的内在语言思维方式,都有较大不同。

一、新诗的“新”

如若新诗的“新”指向的是时间,就是我们通常所说的“现代诗”。那么,“现代自由诗”与新月派所主张的“现代格律诗”(新格律诗)都是新诗。

胡适在《谈新诗》里说:“新诗,指用白话而不是文言,用自由体而不用格律体创作的诗。” 2002年上海人民美术出版社出版的中国高等院校《艺术素养》丛书里说:“所谓中国新诗,是指打破古典詩歌固有的形式与内容,接受外国诗歌和本民族文人诗歌与民间诗歌的影响,以现代白话表达现代人的思想感情的一种新式诗歌。”[1]两者说得更多的似乎是“现代自由诗”。这里的“新”,与“旧”相对,指向的是思想的自由、表达的自由、形式的自由。[2]

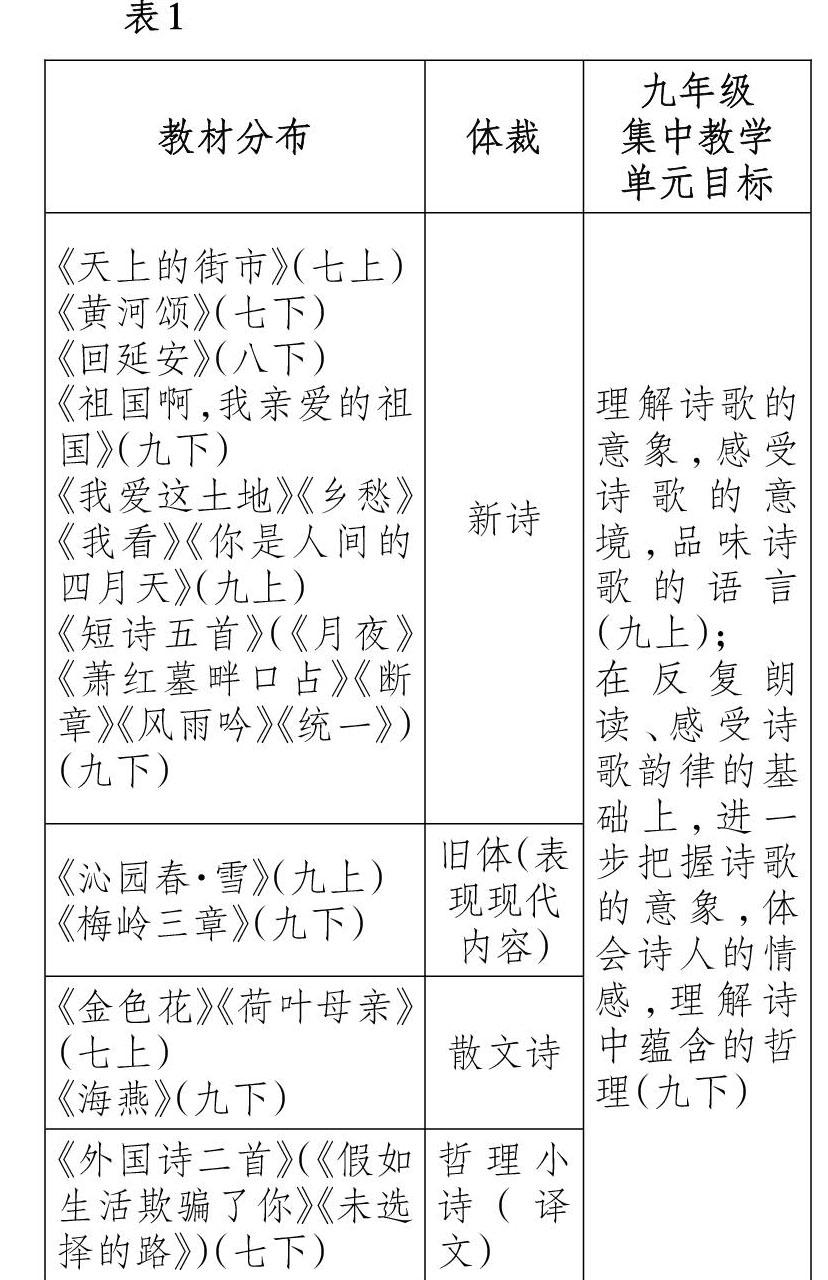

现代诗作为一个重要的教学板块,在初中语文统编教材中的编排是:七、八年级分散出现,九年级上册(简称“九上”,下文同类情况均采用这一表述)第一单元和九下第一单元集中出现(见表1)。其教学分量是十足的。

二、新诗的“魂”

新旧的变革里,“自由”是新诗价值论的核心。“自由”和“自然”也是胡适对文学语言(包括诗歌)的基本要求。

如果说沈尹默的“霜风呼呼的吹着,月光明明的照着”(《月夜》)、郭沫若的“我是一条天狗呀”(《天狗》)代表的是那个时间节点上诗的“新生”,那么,很多年以后,一些诗人对“自由”二字的自由理解则仍是诗坛乱象的根源所在。

谈新诗,谈新诗教学,教师们若对新诗的“自由”二字没有很好地把握就会很难。

新诗的“自由”不等于完全的无形无体,也不等于可以完全地率性而为。相反,这种“自由”的内里更加需要依靠“情绪的节奏”来调节把控,而这种情绪的节奏又必得来自诗人无穷的想象力和创造力。只有把哲学和美学完美结合的艺术灵魂,才能创造出真正地跨越时空的经典。

新诗的艺术之魂就在它的言语里。闻一多说:“诗要有建筑的美,绘画的美,音乐的美。”老舍说:“丢了言语之美,诗已死了一半。”他还说文学创作得“让文字有意思、有响声,有光彩”。

三、新诗的“教”

(一)教个性

诗歌的语言是新鲜的,是喷涌流动的生命。无论是舒婷笔下的“破旧的老水车”,还是戴望舒笔下的“红山茶”,余光中笔下的“邮票”“船票”,意象就是诗人最个性化的表达。这种表达始终与诗人生活的时代背景,诗人的性格、身份变化、境遇紧紧关联。许多意象是某些诗人的独创,也有许多如“菊花”“秋风”“鸿雁”这样的经典意象尽管本身带有既定的情感内涵,但诗人在使用时也常常会在既有的内涵之外赋予其独特的情感内涵,使其意蕴有所增加或变异。

比如教材九上《艾青诗选》名著导读,就着重阐述了艾青笔下比较集中的意象:“太阳”“土地”“光明”。诗人也因此被称为“太阳与火把”的歌手。

越是个性化的呈现越要细致全面地理解。要讲清讲透这点,教师自身的前期投入要足够。一备作品在新诗发展历程中的价值,二备作品在作者人生中的价值,三备作品在教材编写中的价值,四备作品于学生终身发展的价值。如此,抓住“个性”教欣赏、教朗诵、教创作,就能事半功倍。

(二)教凝练

每一位语文教师讲诗,都会提到诗歌语言的凝练性。“凝”是纯,是精华;“练”是千锤百炼,不可替代。用最少的语言表达最丰富的内容,这便是诗歌这一艺术最难也最迷人的地方。诗的“容量”是评价一首诗的标准。下面看看2019年全球华语大学生短诗大赛的一首冠军作品:

橘子

高鹤鸣

我是春天里出生的绿皮野兽

在秋夜里悄悄吞下十瓣月亮

短短24个字的小诗缘何能在2.6万件参赛作品中脱颖而出?主要就胜在了它的容量上。

容量之大更能凸显语言之凝练。那“凝练”怎么教?既然是“凝”,我们在教学时就要学会“展”,展开空间,展开时间。

以《橘子》为例,教学时,首先可抓住一个“春天”一个“秋夜”,让学生读出时间的跨度,从春到秋,从昼到夜。其次,遇到跳跃的语言,要及时给学生“搭桥”。如从“橘子”到“绿皮野兽”的表达,读出的是物种的跨度,从植物到动物。一个新名词的诞生自然展现了诗人无穷的想象力和创造力,可这个过程又是怎么发生的呢?继续“展”:一个“吞”字化自“天狗吞月”的传说,再抓住“个”和“瓣”,引导学生跟随诗人将“个”打散成“瓣”,十瓣与月亮之间的联想合理了,动物到植物的跨越也就很清晰了。

“展”是多维度的。

如教师们在七上《天上的街市》的教学中,通常会把重点放在三个“定然”上,语言没有跳跃,不用搭桥,学生也能读出美丽的街市上人儿闲游的“不拘束”“不压抑”来。那是诗人用两个 “我想”带出来的种种画面。诵读时,将“想”字处理成轻轻的长音,这一幅长画面就显现出来了。那这里“展”的又是什么呢?不是画面本身,而是画面背后的诗人所想。当教师引导学生明白了闲游的不闲、定然的不定时,才算从真正意义上了解了郭沫若的“我想”二字。想是因为没有啊!

教凝练时,教师的宏观把握、微观切入始终是关键。

(三)教神韵

一首《橘子》,有春的绿、秋的黄,有出生的律动,有“悄悄吞下”的内敛与张力。再来看看同期获奖的另一首作品:

酒深处

何瑶兰

空山抖落月光。多么好啊

野玫瑰荡漾群星

我的母亲,她还在

翠绿的人间

炸花生米

诗人梁雪波点评:“前两行空山清幽高逸,‘抖落一词写出作者活泼灵动的心。第三行突然从清幽中想起‘我的母亲,把画面猛地拉回人间(由眼前的翠绿过渡到现实生活,这时候人间也是翠绿的),而‘我的母亲正在‘炸花生米——哦,這是多么生活化、多么亲切的一个日常情景。‘母亲也许实存,也许是追忆,如果是后者,诗中还隐藏着一种缅怀,一种‘酒深之后的痛。全诗只有5行,没有一个字写到‘饮酒,但结尾的‘炸花生米恰与诗题形成呼应,匠心独具。由空山独饮的孤寂,到回想家人团聚的温暖,两相对比,令人百感交集。”

这样的画面,这样的情境,这样的“母亲”形象,的确让人动容。

“神韵”是诗歌的精气神,是诗歌通过情境所渲染和流露的那股情感气氛。诗的形象、音韵都在里头了。教学时我们当然也要从文字入手,“文字的特质是对汉语的音节、声调、韵律而言的”。

教神韵时,我们当然要考虑修辞的多样、修饰的新奇、词性的活用等。如张铎《本草纲目》里的诗句“一两马致远的枯藤老树昏鸦/三钱李商隐的苦禅/半勺李煜的一江春水”,量词“一两、三钱、半勺”的破格使用;又如余光中《碧潭》里的诗句“如果舴艋舟再舴艋些/我的忧伤就灭顶”,名词“舴艋”活用成形容词。

同时,我们还要会用“复原比较法”,抓住语序倒置、成分省略、词语搭配、词句凝缩等诸多教学点。如九下舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》里的诗句“数百年来纺着疲惫的歌”,修饰语“疲惫”与中心语“歌”的反常搭配;又如九上林徽因《你是人间的四月天》里那因为语序的打破而呈现的特有的激动情感:

那轻,那娉婷,你是,鲜妍

百花的冠冕你戴着,你是

天真,庄严,你是夜夜的月圆。

语言的突围就是思想的突围。思想的凸起就是诗的“神”,诗的“韵”。实际教学中,无论是以韵入手教“神”、以凝入手教“形”,还是从个性入手教“情”,三者都是密不可分浑然一体的,这自然是解诗也是教学生如何写新诗的良方。

每一个生命生来都蕴含着诗心。六岁的孩童会说:土豆,你是薯片味的呀!海浪,我有石头,你过来呀!泥巴是小鸟的巧克力……十五六岁的孩子们,应该在“大孩子”们的带领下,让诗在心里“生根发芽”,他们该是时代的“新诗”。

参考文献:

[1]常立,卢寿荣.中国新诗[M].上海:上海人民美术出版社,2002:5.

[2]王小璇.中学语文新诗教学策略研究[D].北京:首都师范大学,2012:3