图根哈特别墅:一处现代主义建筑遗产的历史与修复

李辉

图1 面向花园的别墅立面,2019 年8 月(图片来源:李辉摄影)

建成于两次世界大战之间的欧洲现代主义建筑,注定具有特殊的生命历程。它们经过一战的苦痛,正准备以更加纯正的现代主义血脉,找寻一条充满自信地解释新建筑全部语义的道路,以探索姿态迎接未来。然而运势使然,它们不得不以年轻的生命,面对新一轮更大规模战争的洗礼。它们之中的许多个体在炮火中灰飞烟灭,仅留下几张图片或几段让建筑史家唏嘘的凡尘往事,而那些得以走过硝烟的同侪也大都经历了属于那个时代又程度各异的摧残,伤痕累累,故事各不相同。其中,作为现代主义建筑翘楚的图根哈特别墅,坐落于欧洲地理中心,前后受几种不同文化叠加影响,二战后又经历不同社会制度的往复变革,走出了绝无仅有的生命历程。

1 建成、使用与维修的历史

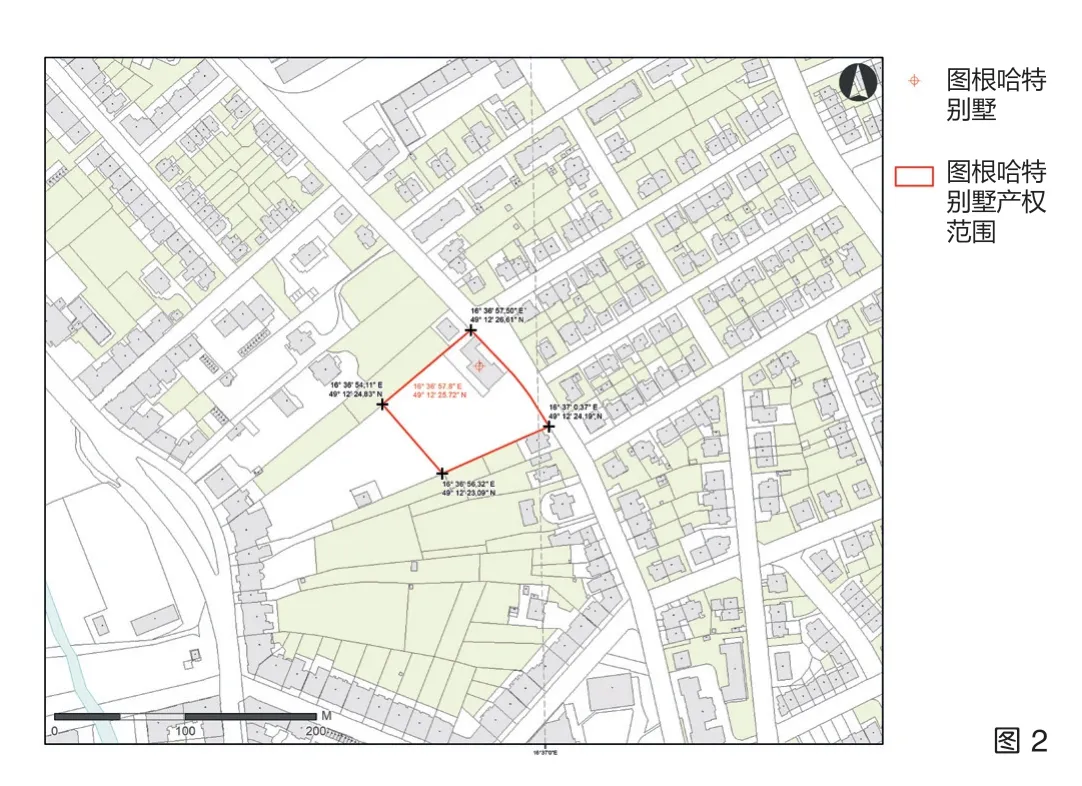

图根哈特别墅位于捷克共和国中部的布尔诺市,建造在市中心北侧偏东一片被称作“黑色田野”(Černá Pole)的居住区中。基地与正南北方向呈45°,东北毗邻切尔诺波尔尼(Černopolní)街,西南隔花园绿地与图根哈特夫人格蕾特(Grete Tugendhat)父母①格蕾特的父亲阿尔弗雷德 · 洛 · 比尔(Alfred Löw-Beer,1872—1939)是布尔诺犹太裔工业家、摩拉维亚羊毛工业协会副总裁。1906 年,建筑师约瑟夫 · 内贝斯托尼(Josef Nebehosteny)在斯维塔夫卡(Svitávka)为他的家人建造了一栋房屋,现在被称为“小洛-比尔(Small Löw-Beer)别墅”。1913 年,阿尔弗雷德在布尔诺的“黑色田野”住宅区购买了莫里兹 · 富尔曼(Moritz Fuhrmann)的房子,即为后来的洛-比尔别墅。详见https://www.tugendhat.eu/en/low-beer-villa.html。的宅邸洛-比尔别墅(Vily Löw-Beer)相望,基地另外两侧均为邻家宅院。这块坡上的用地是作为新婚礼物由格蕾特的父母送给女儿的。(图2)

图2 基地周边环境图(图片来源:UNESCO 网站)

梳理现有资料,可以回溯当年的建设过程。1928 年7 月30 日图根哈特夫妇在柏林完婚,此前他们一同拜访了刚刚于6 月接手设计巴塞罗那世博会德国馆的建筑师密斯 · 凡 · 德 · 罗。9 月密斯应邀前往布尔诺踏勘基地,正式承接设计,并于12 月31 日提交设计成果。1929 年3月格蕾特得到父亲的土地转让,4 月22 日 申 请施工许可。相关部 门 于8 月6 日基本同意施工申请,10 月26 日发放施工许可。在这个过程中,布尔诺的建设公司Artur and Mořic Eisler 已于1929 年6 月进场施工[1]45。不难发现,整个设计周期非常紧凑,并且设计与施工过程都与德国馆项目交织进行。

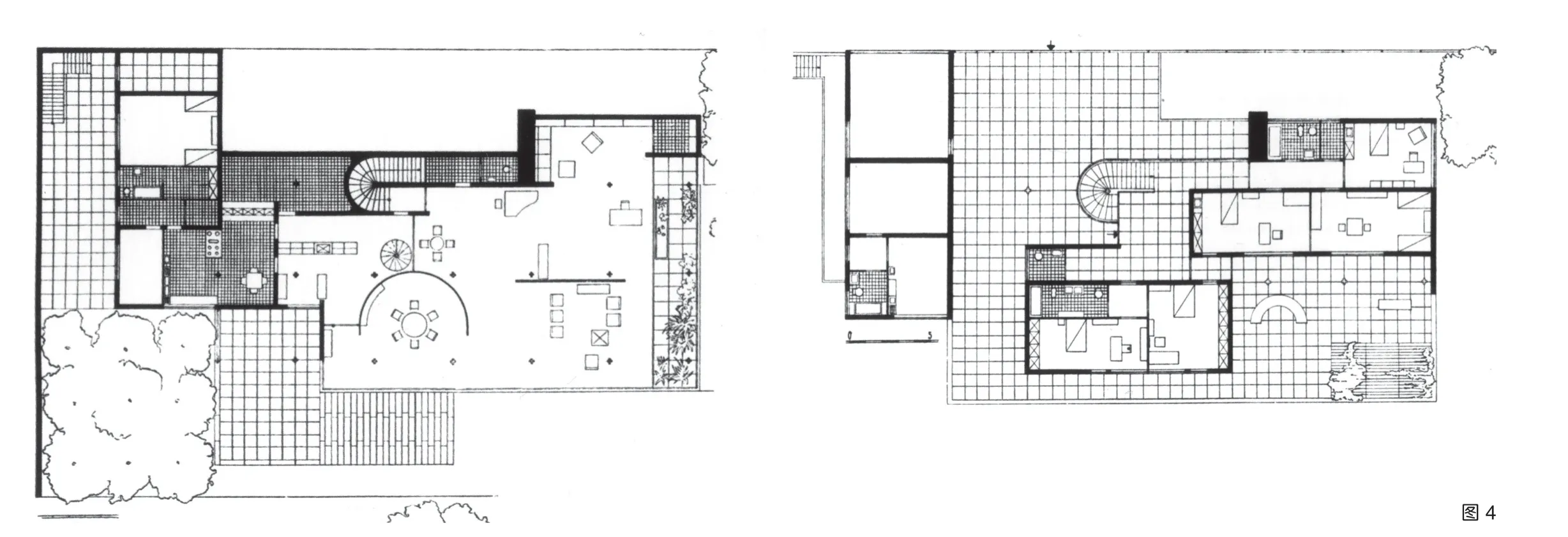

自1930 年12 月初,图根哈特全家入住,此后七年多,这座建筑与它的主人共同度过了最平和的一段时光。他们几乎完全依据建筑师的设计使用这些空间,偶尔完成一些无伤大局的调整,例如因幼童安全原因,在客厅巨大的玻璃前加装了一条细细的栏杆;再就是没有依据密斯的推荐采用阿里斯蒂德 · 梅洛(Aristid Maillol)②全名为阿里斯蒂德 · 约瑟夫 · 博纳万蒂尔 · 梅洛(Aristide Joseph Bonaventure Maillol,1861—1944),法国雕塑家、画家和版画家。的女性人体雕塑[2],而是选择了他们更喜欢的威廉 · 莱姆布鲁克(Wilhelm Lehmbruck)③威廉 · 莱姆布鲁克(Wilhelm Lehmbruck,1881—1919),德国雕塑家、版画家和画家,以细长的裸体人像而闻名。所作的“行走女子”半身雕塑④这是1969 年1 月17 日格蕾特在布尔诺发表的演讲中透露的,别墅中的雕塑是密斯原先设计的一部分。当时德国馆已选定乔治 · 科尔贝(Georg Kolbe,1877—1947)的作品“晨曦”。详见参考文献[2]。(图3)。从这段时间的空间使用情况不难想见,他们完全融入密斯所预设的场景,这种从未有过的现代生活体验与他们的日常状态并无抵牾(图4)。他们甚至于1931 年底亲自参加一场远在柏林的建筑论战,争论这所别墅是否适合居住。他们以亲身经历告诉怀疑者,他们多么喜欢这样的空间[1]69。

图3 修复后重新制作的躯体雕塑,2018 年8 月(图片来源:李辉摄影)

1938 年初察觉战祸将临,图根哈特一家开始外迁。随着夏末男主人弗里兹(Fritz Tugendhat)最后一个离开 ,这座建筑开启了多舛的生命周期。离开时他们带走一些家具,而那个“行走女子”的雕塑却没有被带走,自此遗失。建筑于1939年10 月4 日被盖世太保查没,后于1942 年成为德意志国家财产⑤参见https://www.tugendhat.eu/en/house-the-propertyof-the-german-reich.html。。

从1943 年6 月13 日起,梅瑟施密特(Walter Messerschmidt)⑥沃尔特 · 梅瑟施密特(Walter Messerschmidt)入住后的改动情况,详见布尔诺市档案局相关材料,AMB Roll-Z1,Residency Records of Inhabitants。携家人入住。他添置了一些家具并用隔墙将客厅分隔,以适应家居所需。这样的改动得益于原设计中现代空间灵活划分的特征,但想必不能为密斯所接受——这无疑伤害了空间的流动性。更严重的改动还有:为增加保暖性,将入口的磨砂玻璃全部砌作砖墙,仅设置了局部高侧窗;为了安全,在入口到平台之间砌筑隔墙,阻断了由道路透过建筑看向城堡的视线;另外,还将烟囱的高度增加了……这些均对城市景观产生了负面影响,更违背密斯的设计初衷(图5)。1945年4 月布尔诺解放,他们搬离这座建筑⑦参见https://www.tugendhat.eu/en/war-devastation.html。。

从1945 年4 月开始,仅仅几个月时间,图根哈特别墅遭遇了最恣意的破坏。一支苏联红军的骑兵驻扎于此,他们把花园篱笆打开宽约6 m 的缺口,以便在整个坡地驰骋。甚至在客厅养马,粪便充斥餐厅区域,玻璃残破,任何人可随意进出,几乎所有家具都丢失了……⑧在现场展示等多处资料上都可看到战争期间的破坏情况,也可详见https://www.tugendhat.eu/en/wardevastation.html。

图4 建成时期平面图,1930 年(图片来源:依据现场资料编辑)

战争期间,驻扎在附近的德国士兵路易斯 · 斯科伯斯(Louis Schoberth),本是一个建筑专业学生,他跟管家古斯塔夫 · 洛斯尔(Gustav Lossl)⑨古斯塔夫 · 洛斯尔原为图根哈特夫妇的家庭司机,在主人离开别墅后,作为一个临时管理者守护在别墅中。逐渐熟识,借机经常进来察看。战后他发表文章称这座建筑已处于极大危险中,指出它可能的三种命运:改作咖啡厅,改作儿童疗养院,抑或被拆除。“被拆除”并非危言耸听,因为当时别墅设施已严重毁坏,很多家具被悄悄变卖,甚至那堵缟玛瑙墙,也跟一家石头加工企业达成私下协议,准备加工成墓碑[1]。

接下来的短暂时间内,由卡拉 · 赫拉德卡(Karla Hladká)筹划,当地的阿尔宾 · 霍夫雷克(Albín Hofírek)公司完成二战后的第一次维修,主要目的是将其改建为一所舞蹈学校(Karla Hladká’s Institure of Physical Culture)。作为私营机构的舞蹈学校从1945 年8 月开始运营,于1950 年6 月30 日搬离,图根哈特别墅自此成为捷克斯洛伐克的国家财产。其功能随之变作体操康复学院,又于1955 年改为旁边儿童医院用于儿童脊椎矫正的附属机构①参 见https://www.tugendhat.eu/en/childrens-hospital.html。,图根哈特别墅作为病房被使用到1979 年②这是它作为不同功能使用最长时间的一次。详见https://www.tugendhat.eu/en/health-facility.html。。(图6)

1963 年12 月6 日,这座建筑被宣布为捷克斯洛伐克的国家不动产文化纪念物(státního seznamu nemovitých kulturních památek),12 月19 日,布尔诺建筑师弗朗蒂谢克 · 卡利沃 达(František Kalivoda)受国家建筑师协会委托,与同事开始研究功能改变及用于展示建筑的可能性。1967年11 月,格蕾特在阔别29 年后首次回来。在后来的信件中她表达了当时的震惊,说这座别墅已变得太丑,再看不出是一个出众的建筑③在现场展示中抄下部分手稿的英文翻译,信件原件来 源:Letter from G. Tugendhat to F. Kalivoda dated 24 November 1967 in St. Gallen, typescript in German[MuMB, FK]. Part of the letter was published in the survey entitled ‘Co-s vilou Tugendhat?’ in the Magazine Index; See Index, no.2, 1969 年,第66-72 页。(图7)……随后她表示愿意捐出房子,用作文化展示。1967—1970 年的政治气氛宽松,格蕾特数次回到布尔诺。她表示愿意帮助恢复,并进一步提出把这座建筑作为密斯作品来展示。1968 年的布拉格之春运动④布拉格之春运动(捷克语:Pražské jaro)是1968 年1 月5 日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动,后遭苏联为主的华约军队镇压而失败,但整个过程对捷克斯洛伐克的社会思想文化产生较深远的积极影响。为保护带来新机遇。1969 年4 月,卡利沃达组织讨论花园的修复,参与者包括当年曾在密斯指导下进行花园设计的马克塔 · 穆勒罗瓦(Markéta Müllerová)。但随着1970 年圣诞节格蕾特的猝然长逝以及不到半年后卡利沃达的离世,这一正在进展的工作再度陷入停滞[1]。而在此前,1969 年8 月,密斯也于芝加哥去世。

图5 被改变后的沿街立面照片,1980 年10 月(图片来源:参考文献[27]第173 页)

图6 体操学校时期的客厅布局,1969 年8 月(图片来源:参考文献[32]第158 页)

图7 战后被改成方格窗的花园立面,1969 年8 月(图片来源:参考文献[32]第159 页)

20 世纪70 年代末儿童医院机构退出,1981—1985 年完成了一次比较大规模的修复。作为重大历史事件的见证者,图根哈特别墅于1992 年8 月下旬接待当时的领导人讨论国家划分(被称作“天鹅绒分手”the Velvet Divorce)问题①关于“天鹅绒分手”,大英百科全书提供了详细的解释, 详 见https://www.britannica.com/topic/Velvet-Divorce,另外,那次事件与图根哈特别墅的关系,可以参见https://www.tugendhat.eu/en/negotiationsregarding-dividing-the-country.html。。1994 年7 月1 日起,别墅接受布尔诺市博物馆的管理。

2001 年12 月16 日,图根哈特别墅入选世界文化遗产[3]。

图根哈特别墅负载了岁月印迹,逐渐成为建筑师、历史学家和理论学者顶礼膜拜的对象。回顾这段历史尤其是梳理大量无法忽略的细节,有助于从理性上研判其真实性(authenticity)与完整性(integrity)。而历史真实与其生命进程中的每一步改变,更有助于评判它的价值,从而确立保护与修复的目标。

2 建筑遗产的真实性与价值评判

“建筑遗产保护的主要目的,在于保存体现其价值的历史信息的‘真实性’与‘完整性’。”[4]47所幸经历多次变迁,图根哈特别墅的主体结构、材料与建筑的基本形态都完整保留,加之完备的图纸档案以及真实使用状态的记录,为恢复能体现建筑师设计意图的最初功能、空间状态且较好保持其真实性提供了足够保障②国际古迹遗址理事会提交的评估文件,对于这方面的结论是:While the building has suffered in the past, it has retained all essential elements of its architecture and can be considered to satisfy the test of authenticity in all aspects. 参见参考文献[3]。。另一方面,建筑遗产价值有多种评判视角,综合比较各方观点,本文拟以常青先生所提四个角度[4]45,作为基本评价依据。

(1)作为重要历史事件或特定生活形态的见证

除去家族方面的变故,图根哈特别墅始终与跌宕起伏的历史应和,1938 年以来,从《慕尼黑协定》(Munich Agreement)到东西方冷战以至国家政权分割,它都是最直接的见证者与受影响者③《慕尼黑协定》最直接的受影响者就是捷克斯洛伐克,而图根哈特家族作为在其中的德裔犹太商人,更是处于多方力量汇聚的焦点。详见https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/brnos-villa-tugendhat-reopensafter-two-year-renovation。,从宏观历史上对其进行价值判定至关重要。

从另一角度看,这里又是图根哈特夫妇的生活形态由传统向现代转变的空间。弗里兹与格蕾特都来自德裔犹太工业家和商人家庭,他们的家族从奥匈帝国时期便开始在布尔诺经营一系列纺织厂、制糖厂和水泥厂④参见https://www.tugendhat.eu/en/villa-tugendhat/thecommissioners-.html。。由德语居民推动,19 世纪后期布尔诺已成为“现代的摩拉维亚首府”[5]8,但从洛-比尔别墅不难推想,格蕾特更容易延续父母的生活方式(图8)。当然,他们也可能会在佩尔斯住宅(Hugo Perls House)之类的房子里生活——因为格蕾特选择密斯的一个重要原因,便是喜欢他在贝伦斯事务所期间的这个作品[1]39,而那是密斯受辛克尔(Karl Friedrich Schinkel)影响而设计的一个新古典风格建筑[6]127。

图8 洛比尔别墅,2019 年8 月(图片来源:李辉摄影)

可见,图根哈特别墅以更前卫的姿态触及使用者的生活模式,成为他们生活形态发生变革的引导与见证。正如国际古迹遗址理事会(ICOMOS)评估文件所指出的,“在现代建筑历史上,密斯第一次将具有里程碑意义的‘新生活(new living)’观念付诸现实,基于空间自由流动的新理论,将建筑与其周围环境的关系融为一体。”[3]

(2)代表某个时期的艺术风格和技术特征

回望20 世纪20 年代的欧洲建筑史,已有现代主义建筑作品相继建成,而密斯也处于思想变革之中,特别是1925—1927 年的斯图加特展览会,更使他产生突破的专业渴望。但这一时期建筑业的氛围“乍暖还寒”,有时甚至需迁就业主意见而使用传统语言[7]。1928 年夏天密斯接手德国馆,设计准备过程中承接了图根哈特别墅的设计委托。德国馆在1929 年迅速建成,其从空间到结构甚至细部节点等方面的得失成败,都可成为别墅设计与建造的直接借鉴。从业主方面看,密斯先前的设计打动了图根哈特夫妇,其强烈的个性也吸引了他们⑤据传记作者引述图根哈特夫妇的回忆,原文为:From the first moment we met him, it was clear to us that he should be the one to build our house, so impressed were we by his personality.详见参考文献[8]第93 页。,这为后续有个性的设计提供了条件。德国馆周期紧张,业主曾提出一些限制条件[8]93,最终成果因而存在某些妥协[9]88。相比之下,格蕾特提出的要求非常简单,并提供了足够的施工周期⑥当时家里连佣人都有了良好安置,并不急于入住。参见https://www.tugendhat.eu/en/marriage-of-fritz-andgrete.html。,同时施工配合周密,实现了建筑师的全部意图,包括细节⑦据施工配合人员的回忆,原文为:Mies could rely on John completely. ……everything from the architect had been worked out in detail. We received the kind of drawings that we could work to immediately.参见参考文献[1]。,使得图根哈特别墅最终成为现代主义建筑典范之作。

除建筑风格外,它在建筑技术与设备方面也完成了卓有成效的新探索,尤其是结构系统。密斯在此前完成若干现代主义建筑的尝试,但其早期住宅多倾向于空间形态的变化[10]及内部空间划分中的变革[11]。尽管早在1923 年他便在乡村砖住宅平面中(图9)探索“流动空间”的实现[6]15,并于斯图加特展览会展示采用钢框架的四层单元住宅,甚至实现部分隔墙的灵活移动[6]136,但直到1927 年的兰格住宅都仍采用墙承重体系⑧依据平面图,兰格住宅的承重方式很容易判断。https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/12/ludwig-mies-van-der-rohe-hermannlange-house-krefeld-germany-plan-1927-1930.jpeg。,而纯粹的钢框架尚在探索之中。据格蕾特回忆,图根哈特别墅最初也曾考虑用砖墙实现,只是囿于当地没有理想的砌砖工人才不得不放弃[1]39——可见那时钢框架也并非一个成熟的首选。而同时期的德国馆,一向被认为墙壁“从其结构义务中被解放出来”[12],但也一直存在“各种似是而非的猜测和语焉不详的争议”[9]89。结合不同来源的相关资料①2019 年11 月30 日在广州华南理工大学,黄居正先生发表了题为《巴塞罗那德国馆:柱与墙的思辨》的讲座,通过不同来源的材料详细分析其结构实质,对1929 年原建筑中柱子承重特性提出质疑。,细致分析密斯那一时期设计的一些倾向,几乎可以确定德国馆的结构方案相对模糊,甚至是特意而为的模糊[8]119。

图9 乡村砖住宅方案平面,1923 年(图片来源:参考文献[6]第15 页)

相比之下,与德国馆看似相同的十字断面钢柱(图10),在图根哈特别墅的客厅中承担结构作用。1929 年10 月18 日结构施工现场的照片(图11)显示,主体空间没有额外的墙体施工,钢柱与钢梁层次清晰,完全承担起上层结构应有的荷载。从平面图中也不难看出,二层至少有18 根钢柱完全独立地分布于玻璃温室、客厅、餐厅、厨房以及室外平台等处,清晰地显露出独立承担的结构功能。那片薄薄的缟玛瑙墙(图12)以及位于餐厅的半圆形玛卡萨乌木夹板(Macassar ebony veneering)隔断(图13),都很坦然地游离于结构之外,再不会引发有关承重作用模糊的质疑。进一步看,上面三层空间陡然变小,这在先前密斯的建筑中未之尝有[13]。仔细对照不难发现,主体空间中几乎没有一片墙体延伸到下层的对应位置;而儿童卧室前,还利用3 根升上来的钢柱自然构成一个柱廊(图14),形成与室外平台空间的交融[14]。这些足以表明,在图根哈特别墅中的钢柱承重结构已经成熟,突破了实现流动空间最主要的结构约束,为此后相关尝试提供了切实的结构可能性。吉迪恩(Sigfried Giedion)称图根哈特别墅是密斯“最具名气的建筑”,并指出“这座建筑物在流动空间的相互贯穿上,达到了最宽宏的境界”[15],结构的突破对于实现这种境界的作用举足轻重。

图10 钢立柱节点详图,2015 年(图片来源:参考文献[29]第193 页)

图11 结构施工照片,1929 年10 月(图片来源:参考文献[1]第39 页)

图12 缟玛瑙隔断,2018 年8 月(图片来源:同图8 )

图13 餐厅半圆隔断,2009 年(图片来源:参考文献[32]第164 页)

图14 平台柱廊,2012 年(图片来源:参考文献[1]第47 页)

在设备方面,机械车库、通风系统、供热系统以及抽水马桶,在那个时代的布尔诺都已存在[5]。除此之外,图根哈特别墅还采用了玻璃升降装置、冷水降温送风以及温室分区温控系统[16],这些技术都具有独创意味,意义非凡。

(3)作为某种情感、理念、信仰、境界等观念形态的载体

建筑遗产价值判定的一个重要方面,是它能否成为“城市集体记忆”的一个关键节点。阿尔多 · 罗西把“城市集体记忆”解释为“理解整个城市复杂结构的引导线索,……而最伟大的建筑纪念物却与城市有着必然的密切关系。……无论从国度还是宗教的意义上来看,这些纪念物都是意志和力量的表现”[17]。在论及捷克的民族性与地域性在建筑特征中的表现时,蒲仪军提出“捷克特性”[18]94,其中很重要的一点就是具有地域特征的理性浪漫主义。作为奥匈帝国的工业区,这种理性直接表现为技术理性。前文提到的玻璃升降装置,通过将玻璃窗下降至下部设备层,形成室内外最大可能的空间流动。这种浪漫表现在当时独树一帜,后来也再没有出现于密斯的其他作品中。除此之外,图根哈特别墅众多的技术与设备共同支撑了浪漫境界的形成,表现出鲜明的“捷克特性”。另一方面作为摩拉维亚首府,现代布尔诺的发展始于19 世纪30 年代,很早便具有类似维也纳城市的某些现代特征,又因纺织业发达而被称为“奥匈曼彻斯特”,在20 世纪初更成为现代主义建筑的试验基地,孕育出阿道夫 · 路斯(Adolf Loos)这样的先锋人物,表现出不同于一般捷克城市的特性①参 见https://www.tugendhat.eu/en/the-building/locality.html。。同时,作为欧洲的地理中心,布尔诺从19 世纪以来便成为多元文化交流互鉴之地[5]。

密斯在德国馆创作的紧张时刻亲临图根哈特基地踏勘,惊异于这座城市的设计层次与建造质量[1]39。密斯的设计对这座城市给予了应有的尊重,布尔诺的特征也因此反映在别墅的设计决策中。

可见,捷克民族的波希米亚特性、布尔诺的摩拉维亚风格,加上德裔犹太商人的业主需求以及现代主义大师自己的设计理念,使图根哈特别墅成为多重观念的复合载体,构成了城市记忆的重要部分。

(4)作为一种空间资源,建筑遗产还应具有很高的适应性利用价值

图根哈特别墅被吉迪恩评价为“在水族馆水缸中的情景”[15],据捷克研究者认为,这是20世纪50年代范斯沃斯住宅(Farnsworth House)的争端后,吉迪恩为新版著作添加的[1]。但就笔者现场身体感觉而言,它完全适应居住功能定位,而非范斯沃斯住宅可比——这是其最基本的价值体现。

建筑遗产的保护与修复,可以是国家层面、社会层面的行为,也可以是个人或家族层面的活动[4]47。60 年代末格蕾特提出正式捐出别墅,它无法继续作为住宅使用,并且不再属于此前阶段的任何使用者。“建筑遗产作为一个地方文化身份的重要载体,既是历史上留存下来的物质资产,也是未来发展所需的文化资源。”[4]44所幸在以往的生命进程中,图根哈特别墅被动适应了多种功能需求,包括为多子女家庭居住而进行的分隔,以及后来相继成为马厩、舞蹈房、病房、外科手术室、儿童教室、体操房、会晤活动接待场所等。以柱网划分的建筑主体空间具备很强的功能适应性,为承载不同文化资源提供了多种可能性。

以上从四个角度分析了图根哈特别墅的历史价值,而体现遗产价值的基本前提便是其历史的“真实性”[19],因此在进一步探讨修复策略时需要更有针对性地判定真实性含义。当代强调尊重历史加载的所有印迹,如古斯塔夫 · 乔瓦诺尼(Gustavo Giovannoni,1873—1947)早在20 世纪40 年代便提出必须尊重各个时期叠加在古迹上的部分,充分认识它们的艺术价值[20]43。但针对图根哈特别墅,其最完整的艺术价值体现,即“建筑形成方式和其形态特征之间的有机关系”以及“形态特征与材料、工艺之间的对应关系”[4]45,仍然集中表现为密斯的最初设计。仔细分析别墅的史实变迁和岁月加载的印迹,除极少部分可作为“古色(patina)”[20]50,其他绝大部分尚不足以形成岁月的价值(age value),甚至恰恰成为了伤害其真实性的存在。图根哈特别墅的价值核心就在于它是密斯早期作品中最突出的代表。它无疑属于那样的“一些历史建筑,强调其‘绝对而持久的卓越性’胜过一切”[21]36,因此新物价值(newnessvalue)是首先需要考虑的修复内容,远超岁月留痕的重要性。

博伊托(Camillo Boito)提出三种修复策略: 考古学的修复(archaeological restoration)、 景 象 的 修 复(picturesque restoration)和建筑的修复(architectural restoration),它们分别针对不同年代的建筑,越是后期采用的策略越具干预性,对于其中特别晚近的个体,“……除非发现有特殊的考古意义或历史价值,否则可以依据建筑艺术的完整语言恢复或重建”[22]。图根哈特别墅成为世界文化遗产后,更是经过系统的评估,得出确定性结论,注定会采取更有针对性的修复路径。修复为一个表现密斯早期设计精神的现代建筑博物馆并以最初住宅标本②“标本”的说法,借用常青先生描述的历史功能已经改变的一类建筑遗产。参见参考文献[4] 。的方式实现,成为最终的修复目标。

3 目标明确的修复过程

密斯的设计精神有多元表述,如“少就是多”(Less is More)[23]、“流动空间”(Free-flowing Space)[7]、“精美的细部”(God is in the details)、“精细的功能”[24]290、“清晰的建造”(Clear Construction)[25]11等,本身就存在语义交叉;而吉迪恩、弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)等人又从不同角度对其不同创作阶段的设计进行分析。针对图根哈特别墅的修复,则需要回溯至20 世纪20年代刚刚走向成熟的密斯,有针对性地审视他当时的关注重点,特别是反映在这幢别墅中的真实特征。从前期的修复探索开始,不论功能与审美都日益理性。在后续的修复实施过程中,在保障基本居住功能的前提下,确认结构整体性,然后主要在面材、半固定元素及细部节点等方面展开工作,无不体现出对于密斯设计精神的尊重。

(1)修复探索

图15 修复变更二层平面图(图片来源:参考文献[29]第196-197 页)

图16 修复变更剖面图(图片来源:参考文献[29]第201 页)

建筑修复建立在系统研究的基础上,因此一幢建筑的修复史往往与它的研究史相伴。对图根哈特别墅的首次专题研究始自1971 年,由兹德涅克 · 库德卡(Zdeněk Kudělka)①兹德涅克 · 库德卡(1921—1992),捷克斯洛伐克画家,毕业于布拉格建筑艺术与设计学院。主持,曾筹划进行系统性修复,但因1980 年其产权由捷克国家财产转归布尔诺地方而暂告搁浅。1989 年的“天鹅绒革命”为修复工作带来新契机。

1981—1985 年,一个小规模团队对其进行了一次修复。主要工作对象包括:花园平台、大面积的玻璃窗、餐厅部分的曲面隔断、第三层的铺地、浴室设施、玻璃窗的电动系统、采暖与通风系统、锅炉房及设备层的其它设施、平台与屋顶以及抹灰与粉刷工程。但这次修复并未完全在专业指导下进行,因此引发诸多负面评价。直到2004 年经专家评估,才获得相对积极的评价。不可否认,这次工作大都尊重了密斯的设计初衷,客观上有益于建筑本身,并且为此后修复积累了经验。例如起居室升降玻璃窗,曾被改成小片方格状玻璃构成的钢框架组合窗(图7),严重影响建筑品质,更违背“流动空间”的构思。修复中重新启用了最初的钢架与动力系统,清理维修了残损构件,并涂覆了和当年成分一样的涂料[26]187;而大面积玻璃边缘则使用新型硅胶嵌缝,以确保强度。窗外重新安装了活动遮阳系统,更换新帆布并恢复手动控制装置[27]。

但由于缺乏专业指导,工作中甚至发生某些匪夷所思的事。比如当时唯一完整的一块大玻璃,躲过了战争期间的冲击波,却在这次修复中被打碎了,据说因为感觉它有违新玻璃的“统一性”[26]175。此外一些客观局限也对工作带来影响,特别是当时社会制度的隔阂。例如在恢复餐厅半圆隔断时,就无法去西欧国家寻找合适的乌木材料。

(2) 2010—2012 年修复的前期研究与技术保障

随着图根哈特别墅保护的历次工作以及更多世界范围内遗产修复的实践,经验逐渐积累,有关人员正式展开了对别墅2010—2012年大规模专业修复的前期工作。具体操作分为信息采集与处理、现有建筑状态与价值评定、研究与修复计划的制定、结构维护与表面状态修复以及相关的再生设计研究等内容[4]50。2001 年,各方专家在卡雷尔 · 坎德尔(Karel Ksandr)带领下,进行了一次深入的信息采集。专家们将历史档案分析与现场调查细致结合,提出未来修复准备工作的三个阶段:第一阶段为研究过程,包括完善修复理念,确定最初使用期间的原始状态,其中一个重要问题是经历所有改变后,怎样以更“温和”的方式还原先前状态;第二阶段聚焦修复后居住功能的可行性——即以一个住宅标本的形式唤起参观者最温暖的体验,宛如走过一个使用中的居住空间;第三阶段包含与施工相关的采购等准备工作。这三个阶段清晰地确定各层级技术体系的基础研究与应用研究工作[4]50。

2003—2005 年, 伊 沃 · 哈 默(Ivo Hammer)带领团队进行具体实施策略研究,现场分析证实主体结构无虞,确认大部分立面完整,设备状态良好,总体上肯定修复具有相对有利的条件;当然,经历不同功能、特别是局部不断调整后,某些空间特征已与密斯的设计初衷相去甚远。据此形成修复的三个具体目标:

一是将其作为一个现代主义建筑的实体纪念物修复并保护好,主要从技术方面着手,包括屋顶与平台的防水②其实20 世纪30 年代建成时,屋顶就已经存在防水问题,后期采用了一些必要的技术处理。详见参考文献[29]。、去除非原始添加物、局部设备更新及排水系统安装等,另须加强基础的稳定性及防水性能。(图15)二是回归密斯建筑的最初形态。原则上如果存在原始依据,无论如何都应服从最初做法;而对于符合早期思想的局部调整,也应重新维修润饰。局部重建与复制作为可选途径,但当新旧之间发生冲突时,绝对以最初的状态为优先考虑内容。(图16)三是调整为现代建筑博物馆。这意味着功能上的某些折衷,既要维持住宅最初所具备的品貌与设施,还应满足导览展示的需求。具体空间安排上,将最初的外部服务空间改造成售票接待用房;利用二层西侧的局部空间,设置安保及研究室等;在设备层则利用花园工具贮藏及洗衣空间设置展示中心,并将先前的熨衣间改建为书店与放映厅[28]192。

上述策略研究和目标制定严格遵循密斯的设计逻辑,并于2010 年3 月完成论证,开始转入修复实施阶段。首先确认结构与设备等技术方面的状况,主要验证结构的整体性以及给排水等问题,确认所有的钢结构都充分发挥作用[29]213,验证钢结构锈蚀部分的承载能力,解决屋顶与平台的防水问题并完成室外残破台阶的更换。此后,保护与清理室内物品,将可能在修复过程中受损的固定设施妥善包裹或拆散后移至别处保存。例如缟玛瑙墙与钢柱都以工程织物包裹并以刨花板封闭保护,而固定木质家具则被拆下后临时封装。继而将后期添加的隔墙逐一拆除——包括设备层的熨衣间旁边、二层厨房与管理用房之间以及三层儿童房之间的隔墙①别墅现场展示中记录下的一些资料,另参照https://www.tugendhat.eu/en/the-course-of-monumentrenewal/february-2010.html。。不难看出几个工作步骤理性而清晰,由建筑实体的安全性确认,到现有薄弱部位保护以至建筑空间的复原。特别是隔墙的拆除,明确表达恢复原初状态的决心。

(3)面材修复

“面材修复”是对建筑师原始空间的尊重[4]50,有助于恢复最初的艺术特征。据格蕾特回忆,密斯谈到建筑空间时,认为一个房间的理想度量绝非由计算获取,而取决于人在其中驻留或穿行时的真切感受。密斯由此认为,因身体感知而非单纯计算构成的空间,其设计不是始自平面,而是从内向外展开——窗不再只是墙上的一个洞,窗与墙是屋顶与地面之间的存在。因此作为实体的那部分墙体及其表面材料就显得异常重要。密斯认为,材料的精心选择,会使平淡无奇的空间产生全然不同的效果②格蕾特很被密斯的这段话吸引:“ …the ideal measurements of a room could never be calculated; rather, one had to feel the room while standing in it and moving through it.”她也因此判断密斯是一个真正的艺术家。详见参考文献[1]。。可见将空间与材料联系,面材在密斯的建筑中具有特别重要的意义。

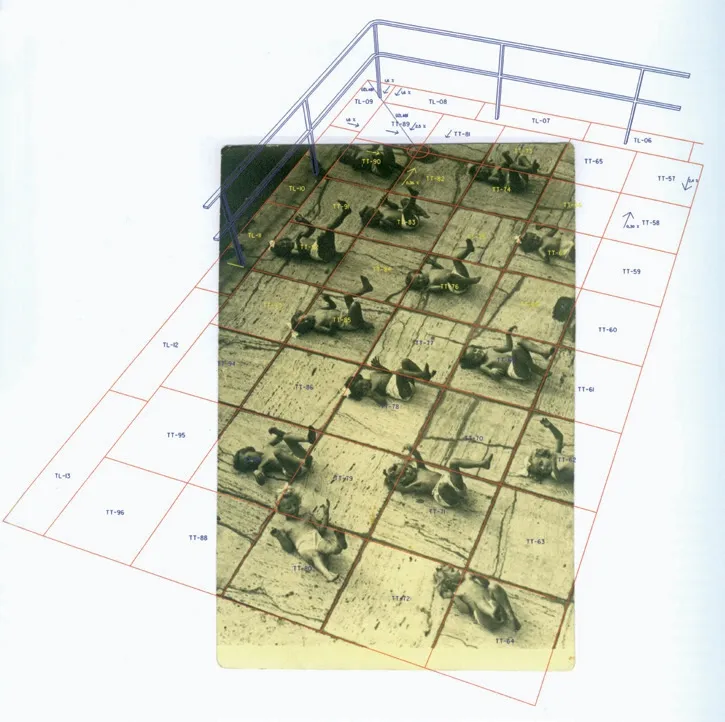

修复团队利用图纸、照片、档案等材料,系统分析了泥灰、涂料、石头、木材以及金属等装饰性材料,并结合当时的一些技术措施,确定细部构造(图17)。例如揭开三层20 世纪80 年代维修时覆盖的PVC 地板面层,可以看到最初DLW 品牌天然油毡的痕迹。油毡虽已被大面积揭除,但当初的砂浆基底保留下来,经分析采用的是Sorel 品牌水泥③参见https://www.tugendhat.eu/en/the-course-of-monumentrenewal/may-2010.html 。。这种以氧化镁和氯化镁为主要成份的水泥,在捷克已经停产很久。修复团队联系了一个成立于20 世纪30 年代的厂家,获得原始配方的替代产品。这种砂浆仅在三层若干房间及服务用房被大面积发现,而二层地面则已完全被80 年代维修的混凝土覆盖,工程中对此采取了折衷的态度。外墙粉刷工作先除去表层,暴露出原始表面。对于受雨棚等遮蔽的暴露部分,仅以石灰质涂料粉饰;其它部位,则先以较薄的养护基底修整,再施以石灰质涂料[30]。卧室采用的白色软木复合地板块,当年极少被用于住宅地面,但其色彩、质感赢得业主厚爱,也凸显了密斯的匠心——它与明亮开敞的空间氛围相契合,使小空间产生扩大效果,使人放松,并与流动空间的诉求相合。战后,舞蹈学校将这种材料替换成更加耐脏耐磨的红色木屑板[31]。修复团队尽最大努力进行恢复,底层砂浆与粘结材料也都参考当年的成分。

图17 依据档案照片进行的铺地与栏杆分析(图片来源:参考文献[29]第189 页)

(4)半固定元素修复

在别墅空间不同功能的转变中,建筑内外的陈设或“布置”最易发生改动。这些与人们日常使用密切相关的部分,属于拉普卜特所谓的“半固定元素”,对于确定空间场景特征[32]以及表现设计意图具有举足轻重的作用。

室外有一处很容易被忽略的重要节点也得以彻底恢复,那就是花园中一棵小树下的半圆形空间(图18)。它恰好位于餐厅半圆隔断相对的位置,二者形成一条明确的轴线,宣示了室内外的场景关系。仔细分析可发现,它们还与三层室外平台的半圆形坐椅廊架(图19)遥相呼应,甚至可与入口处磨砂玻璃的半圆围合(图20)相关联……从前到后、自上而下,共同构成有张力的空间结构。这是建筑师空间理性的体现,是罗宾 · 埃文斯(Robin Evans)在分析密斯作品时所谓的“概念性结构”[33]。

图18 花园中半圆室外空间,2012 年(图片来源:参考文献[1]第118 页)

图19 室外平台半圆座椅,1930 年(图片来源:参考文献[1]第45 页)

图20 入口半圆形磨砂玻璃,2018 年8 月(图片来源:李辉摄影)

战后,室内陈设仅剩缟玛瑙隔断与它后面的嵌入式书架。而餐厅处那个重要的乌木夹板半圆隔断,早在1940 年秋天便已不存在了[34]270。这些花纹明显的装饰夹板被称为“异国风夹板”(exotic veneering),与同时期其它现代主义住宅中的家具明显不同,也一定蕴含了不同寻常的设计意图。在图根哈特家族资产中,修复团队找到一些现存乌木夹板物件,依据当年同类产品、现场旧照片,并参照相关材料的实验室检测,恢复了固定的书架、衣柜、房间门、木质台面等。2011 年2 月国际专家咨询委员会发现一批最初的乌木夹板原件,随即决定把它们恢复到位。除此之外,修复中还发现一些白色涂覆的木质设施,包括门扇、格架、窗帘杆以及居住空间隔断的木构件局部[34]273。在确保形态真实性的基础上,团队利用当代技术化验面层成分后,以最初的工艺逐一恢复。(图21)

图21 修复后餐厅台面家具,2019 年8 月(图片来源:同图20 )

图根哈特别墅中钢制家具的意义非比寻常。除去作为“半固定元素”参与场景塑造,这些可移动的内容与相对固定的设施一样,是密斯设计不可分割的一部分。更重要的,其中一些家具是针对这幢建筑特别设计的,如“布尔诺椅”(Brno Chair)与“图根哈特椅”(Tugendhat Chair)[8]134-135,成为现代家具设计的标志性作品。莉莉 · 瑞克(Lilly Reich)在此期间与密斯形成最默契的配合,其中一些作品甚至因此被冠名为“密斯-瑞克设计品”(Mies-Reichdesigned)[8]129。经统计,需要修复59 件主要钢制家具与14 件附属品。团队依据残存的家具部件、档案图纸、照片与专家的相关记述等建立修复原则[35]276-277(图22)。其中一些家具,由于技术工艺的改进,不再采用20 世纪30 年代的方法生产;或者当年的设计不符合今天的标准,甚至有一些密斯本人也在后期进行了修订①布尔诺椅的细部,密斯后来曾为Knoll 公司进行了更新设计,详见https://www.knoll.com/search-results?s earchtext=tugendhat&parent=1347382602139§ion=shop……面对这些问题,一个明确的原则便是最大程度尊重原作,即便存在某些当代人眼中的瑕疵与错误也在所不惜[35]286。例如,巴塞罗那椅当代改良的做法,是将扁钢构件焊接为一个整体②由于未采用统一标准,巴塞罗那椅当代有许多做法,但都会考虑后期工艺的更新,一体化的做法更几乎是通用的。详见https://www.dwr.com/living-loungechairs/barcelona-chair/1318.html,而在客厅中仍恢复为14 个构件拼合而成的最初状态。这无疑影响了家具的强度与寿命,但作为展品的一部分,真实性显然更为重要(图23)。在修复期间又发现了一批最初的旧家具,依据保护措施把它们移交当地博物馆,以便更妥善保存。

图22 重新绘制的图根哈特椅图纸,2011 年(图片来源:参考文献[36]第281 页)

图23 修复后的客厅家具布局,2019 年8 月(图片来源:同图20 )

(5)细部修复

在图根哈特别墅设计与建造的过程中,细部节点是密斯考虑的一个重点①格蕾特曾回忆密斯对于细节的控制说:“Indeed, technically, the whole building had been planned by Mies down to the last detail, quite perfect. ” 详见参考文献[1]。,也是他最具代表性的设计特征之一。某些影响全局的构造做法甚至代表建筑师对现代主义建筑的理解[25]12-13,在修复中尤其值得关注。特别是某些做法独到的构造节点,最初甚至无法得到业主理解。例如弗里兹曾与密斯争论,是否所有房门都有必要从地板直抵天花板?密斯坚持自己的设计,并说若是一定要改,情愿不接手这个项目[1]。而前文所提客厅窗前的栏杆,项目竣工时依据密斯的设计没有安装,以最大程度保证室内外空间的流动,但这对于有两个幼童的家庭确实存在安全隐患(图24)。后来,业主还是违背密斯的想法,加装了一道横栏[16]。针对这两处细部,2010—2012 年的修复采取了不同对策。房门完全尊重密斯的设计,因为它代表了建筑师清晰的空间构成逻辑(图25);而窗前栏杆则依据业主后期的调整,维持一道横栏——显然,对于存在明显室内外高差的空间,这在功能上更为合理;而作为对公众开放的展示空间,更有必要考虑使用中的安全因素;并且那根细栏,也并未严重损害空间的流动性。

图24 未安装栏杆时的花园立面照片,1930 年(图片来源:参考文献[1]第31 页)

图25 室内木质部分直抵天花板,2018 年8 月(图片来源:李辉摄影)

除此之外,2010—2012 年的修复还对建筑设备、金属与玻璃构件、窗帘、卫生洁具以及服务空间的墙地面铺装[36]等逐项进行了细致工作。在修复中仅凭一些黑白照片,无法明确判定椅垫、地毯、窗帘等织物的颜色与质感,于是参照相关历史材料,并依据现场的审美体验进行恢复[37]。1981—1985 年那次修复活动中曾经维修的部分,包括窗玻璃的升降系统与室外遮阳系统(图26)、不同尺度的设备与构件[38]262,在这一轮修复中都遵照最初的设计彻底恢复。而其中与建筑设备相关的内容,使修复更具有非一般的现代主义特性。

4 修复评价

在图根哈特别墅建成的90 年中,建筑遗产保护思想也在不断演变、逐步深化。1931 年颁布《雅典宪章》,1964 年颁布《威尼斯宪章》,1972 年通过《世界遗产公约》,1979 年颁布了《巴拉宪章》,1985 年通过了《欧洲建筑遗产保护公约》(同年图根哈特别墅完成了首次修复),1994 年通过了《奈良文件》[20]238-240。建筑遗产价值与修复原则的内涵日益丰富,决定了修复评价的多元角度[39]4。具体而言,“历史空间再生应当是在专业理想、业主欲求和公众利益三者间进行权衡与调适的创造性活动。”除考虑当下的成效外,修复评价也须放入思想变迁的历史语境中展开。综上,以社会、经济与环境三个角度评价遗产修复后的适应性更为合理[4]58-59。

从社会适应性看,成为世界文化遗产后,图根哈特别墅有能力组织更大范围的社会参与,这与1969 年的谋划以及80 年代的维修有了本质不同。建筑遗产保护与修复作为社会化活动,“需要使用者、投资者、管理者、专家学者和公众的多方参与,取得保护前提下的社会共识和利益平衡”[4]47。从修复进程可以看出,在真正着手施工之前数年,周密的前期准备与研究就已开始,各专业层面的修复以至后期的维护与管理都有序进行。从城市角度看,图根哈特别墅作为独树一帜的现代主义建筑,与周边那些新古典主义、新艺术运动以及现代主义初期的作品交相辉映,产生一幅多元共生的城市文化图景。具体到施工,当时有三家布尔诺的建筑机构展开工作,各显所长[1]48。它们的参与,为这幢别墅未来的保存与维护提供了保障。2005 年初还专门成立了一个文献研究中心(Study Documentation Centre-VT)①参 见https://www.tugendhat.eu/en/science-andresearch/study-documentation-centre.html。https://www.tugendhat.eu/en/homepage.html,作为组织各项保护研究活动的基础。

在经济适应性方面,确认保护原则后,图根哈特别墅获得了充足的基金以及布尔诺地方政府的支持,这为整个项目的启动运营以及后续管理提供了基本保障[40]。同时作为世界文化遗产项目和区域的文化资产,在确保遗产本身受到妥善保护的前提下,还进行了适度的文化与商业项目开发。2012 年修复后对公众开放,每天提供150 人的导览游。依据笔者近年预约参观的体验,提前5 个月销售门票,通常会在第一时间售罄。虽然这些收入对于维持建筑运转杯水车薪,但由此态势可以管窥建筑遗产对于整个城市经济带动的潜力。在得到许可的情况下,在开放时间以外或未售出观光票的时段,可以出租举办会议、研讨、公司讲座、培训以及婚礼仪式等,也会获得部分收入,但整个过程受到严格的限制②参见https://www.tugendhat.eu/en/homepage.html。。除此之外,这里还会不定期安排一些展演活动,如夏季的傍晚时分在花园里举办一些小型室外音乐会等。当然,所有这些门票类收入显然不能支撑建筑的整体运营,外围的资金支持仍然不可或缺。现有的资金支持主要由两部分构成:10%来自包括NGO 组织与基金会在内的国际捐助,90%来自政府的资金支持(包括联邦、州与市级政府,分别占 比40%、20%与30%), 运 营经费较为充裕[39]4。

修复评价还需要考察项目完成后的环境适应性。布尔诺有完善的总体规划,并且在二战前已得到长足发展[5]。2010—2012 年的修复在基地内完成,遵循规划要求,不会对周边地貌产生负面影响。面对城市道路一侧,降低了40 年代升起的烟囱,恢复入口磨砂玻璃并重新开放平台景观(图27—图28),这些举措对城市景观的影响无疑是积极的。建筑调整为博物馆后,实行有序的预约参观,严格限定接待人数,不会干扰周围社区的居住品质。图根哈特别墅与西南面格蕾特父母宅邸仍共享一块草坪,只不过因管理等原因适度分隔。可见被赋予新功能后,它仍保持与周边社区的友好互动。从遗产委员会组织的周期性评估的结果来看,它对周边社区甚至还产生了包括经济收益在内的正向回馈[39]5。为了不对交通产生负面影响,修复后对周边空间未做改变,甚至不提供专门停车场,这对博物馆当然是小小的功能缺憾,但却表明它对周边建成环境所持的谦逊态度。

图根哈特别墅确实很特殊,它代表特定历史条件下具有特殊文化身份的一类建筑遗产,或许未必适合作为大范围效仿的修复案例。但随着社会对建筑遗产和其他建成环境认识的日益扩展与深化,它为此类“更具现实及未来意义的创造性探索”[4]46提供了一个具有深层借鉴价值的范例。联合国教科文组织对其修复给予如此评价:“布尔诺的图根哈特别墅符合真实性标准。尽管过去经历了各种改动并失去其原始功能,但别墅当前的形式、材料和技术设备等内容与建筑师的设计相同。……除了这些年来的定期维护外,2010—2012 年间完成的工作还帮助恢复了1930 年竣工时的原始外观。这是通过修复饰面、泥灰、木材、石材和金属,以及修复结构构件(例如楼板和混凝土墙)来实现的。修复工作按照严格的国际保护标准,并采用相应的施工周期组织和建造技术。修复工作基于详细的研究,进一步深化了对其原始建筑细部的理解。”③参见https://whc.unesco.org/en/list/1052。

当然,修复中仍存在某些有待提高之处。例如20 世纪30 年代的照片显示餐厅西侧的室外平台设置了桌椅,从而形成积极的使用空间(图29),而今或许为管理方便,没有安排任何内容,现场感觉变为一片消极空间(图30)。另外,假如当初在修复中选取某些局部节点,保留更多层次的历史印迹,提供逐层展示,或许更契合博物馆功能。无论如何,现场面对这座建筑,可以明确感知一个相对理想的修复结果,也可以期待未来更完善的保护工作。

图26 遮阳帘与金属节点,2018 年8 月(图片来源:同图25 )

图27 沿街立面,1930 年(图片来源:参考文献[1]第33 页)

图28 沿街入口立面照片,2018 年8 月(图片来源:同图25 )

图29 餐厅外平台布局,1930 年(图片来源:参考文献[1]第62 页)

图30 修复后的餐厅外平台,2018 年8 月(图片来源:李辉摄影)

在弗莱彻的建筑史中,图根哈特别墅被称作密斯在欧洲的最后一个作品[41],这也赋予它一些特殊的意涵,一个巅峰,又是一个阶段的结束……它成为现代主义建筑在早期独立住宅设计中最充分的表达,成为“建筑发展的一个里程碑”[3]。密斯晚年曾说过:“今天,经过长时间的实践,我相信,建筑对于新的发明或个性化的表现,很少或者从来没有起到过什么作用。真正的建筑永远是客观的——是它所属时代内部结构的表现。”[24]290

2020 年是图根哈特别墅建成90 周年,正如国际古迹遗址理事会评估文件所确定的:无疑,它将是一个长久的纪念(this is a monument)[3]。它属于那个时代,同样属于今天,更属于未来。