佛医学四大诊疗体系浅论*

王德辰 张洪钧 魏 莉 梁玲君 李良松

佛医学简称佛医,是一门以古印度“医方明”、生命吠陀体系为基础,以四大、三学、五蕴等佛学理论为指导,以悟证论证、调理心神、注重饮食为特征,以身、心、灵调理与诊治并重为特色,以启迪无上智慧、改善思想境界、开示药师法门、追求永恒真理为目标,最终达到人体内外环境全面协调的医药学体系。

佛医属于宗教医学范畴,笔者认为其有广义与狭义之分,狭义上的佛医仅指载于佛祖及古印度僧人亲传佛经中的经藏佛医,直接承袭自古印度地区;而广义的佛医还包括佛教传入我国后,本土僧人结合我国传统医学发展起来的寺院或居士佛医[1],如竹林寺之女科是以中医学理论为指导,但却是出自僧人之手,属于广义的佛医范畴;又如藏医学,是在藏传佛教影响下发展起来的,佛理深入藏医医理[2],亦为广义的佛医。

从这种程度上说,佛医学是我国传统医药学的重要组成部分之一[1]。本文讨论的佛医“四大”诊疗体系,显然隶属承袭自古印度的“经藏佛医”,同时也引述我国僧人继承该体系后的相关论述。“经藏佛医”虽是佛祖亲传的正统“佛医”,但由于中医“五行”诊疗体系的完整及系统性,“四大”诊疗体系始终未被中医学家们接受和推广,历史上的研究者凤毛麟角,几乎没有独立应用的记载。

1 四大体系的源流

四大说是古代印度医学有关生理、病理的一种理论,在佛教产生之前及其同时代的外道学说中就已广泛存在,被佛教借用成为佛医学的主要基础理论之一,“四大”即“地、水、火、风”四种物质,同我国早期的“五行学说”一样,被认为是构成世界乃至人体的基本元素。“四大”在大多数学者公认的最原始佛经《阿含经》中就已出现,它与佛教思想的内核“以缘起论为核心的五蕴聚和说”密切相连,属于“五蕴”中的色蕴范畴[3]。据《俱舍论》载,“色”包括五根、五境及无表色,而色之聚集,称为色蕴,见表1。

表1 色的种类与性质

可见,指可被五根感知;有对,指由极微细物质组成而具有障碍之性。其中五境包括“色、声、香、味、触”五根所取的五种客观对境,为“可见有对”之色,如颜色、气味等;五根即“眼、耳、鼻、舌、身”诸根,为“不可见有对”之色,如眼根虽无法直接被感知(即让肉眼能看的本体),但其所呈现之颜色是由微细、有对碍的四大物质构成;无表色为“不可见无对”之色,既无法被感知又没有质碍,也为四大所生,如治病救活了一个人,就会在施救者身上产生一种无象无质却会对人产生影响的无表色。可见,色是指四大所生的物质或微细的物质。

除四大外,尚有由其衍生的五大(四大加空大)、六大(五大加识大)、七大(六大加见大)之说。俱舍、唯识等宗概取四大之说,而“五大”在印度早期典籍《吠陀》中就已出现,密教就多用五大、六大之说,以此六大为万有之本体,万有一切皆由六大所造,并立“六大体大”、“六大缘起”之说;而七大之说出自《楞严经》,指出地大称万法之坚性,火大为暖性,水大为湿性,风大为动性,空大为无碍之性,见大为觉知之性,识大为了别之性[4]。五大为色法之体,“识大”、“见大”为心所法[5]123。五大乃非情所具,见大、识大为有情所兼。七大中,前五大约同于六境(色、声……法),见大约同于六根(眼、耳……意),识大约同于六识(眼识……意识)。可见,四大及其衍生学说的理论相当严密,是佛医学解释人体的构成,并与由四大组成的外在世界发生关系的立论基础。

汉传佛经中有关四大在医学上应用的记载,最早见于东汉安世高译的《人身四百四病经》,惜已佚,其后孙吴时译的《佛说佛医经》中专门介绍了古印度医学“四大”说,并渐渐被中医学者接受,如梁陶弘景在增补《肘后方》时首先采用此说,作序云:“人用四大成身,一大辄有一百一病。”并改《肘后方》为《补阙肘后百一方》,其后的200余年,我国医书引用“四大说”渐渐增多,如唐代孙思邈的《千金要方》、王焘《外台秘要》等。同时,尚有与中医固有理论一起出现的情况,如隋代巢元方《诸病源候论》:“凡风病有四百四种,总而言之,不出五种,即是五风所摄:一曰黄风,二曰青风,三曰赤风,四曰白风,五曰黑风。”试图将“四大”与“五行”结合起来。

2 在生理上的应用

四大原本就直接用来解释人体的生理结构与功能,如《华严经》言:“一切众生,因四大种和合为身……”《佛说五王经》云:“人有四大和合而成其身。”认为人体由四大构成,与中医以五行为基础的五藏六腑系统的人体结构观类似。

《华严经》还描述了五大在人身的结构对应:“又观此身,唯五大性。何等为五?所谓坚、湿、暖、动及虚空性。所言坚者,所谓身骨三百六十及诸坚鞕皆地大性;凡诸湿润,皆水大性;一切暖触,皆火大性;所有动摇,皆风大性;凡诸窍隙,皆空大性……然彼四大,皆多极微。于空界中,互相依住;极微自性,微细难知。”四大极其微细,是无形之中的四种属性,也是有形产生的基础与基本结构,包括人体结构,而空大又是四大所依住的本体。这种人体四大结构观在其他佛经中也不少见,如《佛说佛医经》有“土属身……风属耳”的说法,《圆觉经》又言:“所谓发毛爪齿,皮肉筋骨,髓脑垢色,皆归于地……动转归风。”《六度集经》载:“发毛骨齿。皮肉五藏。斯即地也……斯即火也。喘息呼吸。斯即风也。”据上述经典所论,归纳为表2。

表2 五大对应人体生理解剖结构

五大可认为是人体的物质基础,而上述见大、识大则为人的心理基础,人的身心可用七大学说完全概括。

密宗两大根本经典之一《金刚顶经》则将五方佛、五智、五色等相配[6],根据唐不空所译《菩提心论》载,大日如来为教化众生之方便,化现为五佛,并转识所生其余四智。关于五大与五方的配属,佛经中的认识有所不同,如《宿曜经》以“空风火水地”,逆其次第,配于“东西南北中”;而《尊胜仪轨》则以“地水火风空”顺其次第,配于“东西南北中”,《大日经》将五大对应人体五轮,认为五大若加上主宰观修过程的识大即成六大,见表3。

由上文知,五大根据其性质可以直接对应人体的生理解剖结构,而且,五大还可以构成五轮,按照现代医学的看法,前者好似系统解剖,后者好似局部解剖,两者是五大在人体不同层次上的对应,类似中医五行配属的模式。笔者认为,空轮可以融摄其余四大,为圆满境界,故对应中央方位,如此取《尊胜仪轨》之说,五大与五方、五色、五尘、五根等就可对应为表4,作为佛医四大诊疗的生理基础。如人之地大病就很可能会产生嗔心,在触觉方面产生异常等,作用类似中医五行类象表。

表3 五方配五大与五大配五轮

表4 五大配属表

3 在诊断上的应用

在佛医诊断上四大理论也有一席之地,疾病可以用“四大”、“五大”或“六大”的异常进行描述。下面分别从病因、病机、病名三个层面论述。

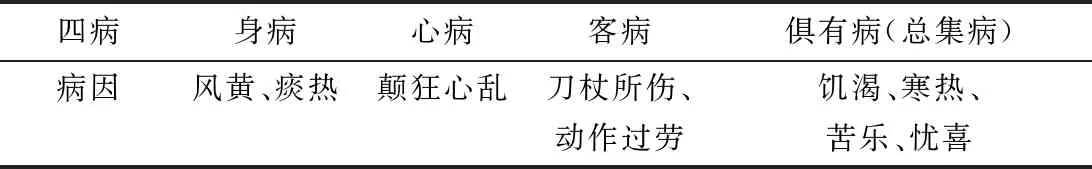

3.1 病因诊断

《华严经》根据病因将疾病分成四类:“从四大身,能生四病,所谓身病、心病、客病及俱有病。言身病者,风黄、痰热而为其主……俱有病者,饥渴、寒热、苦乐、忧喜而为其主。”见表5。客病,大致相当于中医的不内外因所致的疾病;身病,大体相当于外感六淫所致的疾病;心病,类似内伤七情所致的疾病;俱有病,系指以上两种原因或三种原因互感所致的疾病[5]75。笔者认为身病可理解为“五大”之病,心病为“见大”、“识大”之病,客病为外“五大”伤人之内“五大”所生,俱有病为上述综合因素所生。

表5 佛医四病分类

《小道地经》指出四大病的原因:“身有四病……或时食多,便火起,身不得安。或时饮多,便水起,身重目涩,身不得安。或时食多已,复食,贪味过足,不学不制,便风起,不得安。亦谓少食。”认为多食增火,多饮增水,食多已复食或饥饿均增风。《金光明经》言:“于食消时,则发热病;食消已后,则发风病。”食物消化过程中易患热病(火大病),饥饿时则易患风病,与《小道地经》观点基本一致。《华严经》论述了季节作为病因可使增长的疾病类别:“或约一岁分为六时,所谓春时、热时……雪时,谓春雪时,痰癊(癊,同“饮”)病动……总集病者,随时增长。”古印度地区将一年分为六时:渐热、盛热、雨时、茂时、渐寒、盛寒。见表6。

表6 佛医六时与疾病

古印度的气候属热带季风型,终年高温,年平均气温在22℃以上,最冷月也在16℃以上,通常6月~9月为雨季;10月到次年5月为旱季,一般6月最热,1月最冷。因此,热时和雨时季风带来降雨易生风病,秋时和寒时刚过雨季天气开始燥热易生黄热病,黄热,指黄疸型肿胀症和热性传染病;寒时易生痰癊病,“痰癊”为水液停留在胸腑[7]。世界各地的气候虽异,但季节的致病机理都是通用的。

3.2 病机诊断

四大是如何作用于人体使之发病的,是佛医四大病机诊断所要讨论的内容。如《佛说佛医经》论述了四大增强作用于人体的效应,并指出火大减少会导致眼睛昏花:“风增,气起;火增,热起;水增,寒起;土增,力盛……火少寒多目冥。”其中,土增即地大增。《佛说五王经》指出人体地大不调的症状:“地大不调,举身沉重;水大不调,举身膖肿;火大不调,举身蒸热;风大不调,举身掘强,百节苦痛,犹被杖楚。四大进退手足不任。”佛教传入我国后,僧人就结合传统医学对四大为病进行了详细的阐发,如唐代高僧义净在《南海寄归内法传》中道:“四大不调者……初则地大增,令身沉重……四则风大动,气息击冲。”唐代高僧道世的《法苑珠林》言:“忽一大不调,四大皆损。如地大增,则形体黢黑,肌肉青瘀,症瘕结聚,如铁如石。若地大损,则四肢损弱,或失半体,或偏枯残废,或毁明失聪……若风大损,则身形赢瘠,气裁如线,动转疲乏,引息如抽,咳味噫襁,咽舌难急,腹压背蝼,心内若冰,颈筋喉脉尽作鼓胀。”据以上论述,总结四大的增损、不调诸病相见表7[8]。

表7 四大增损不调病相

除了僧人,中医学者们也对佛医四大理论有所发挥,如《千金要方》载:“凡人火气不调,举身蒸热;风气不调,全身强直,诸毛孔闭塞;水气不调,身体浮肿,气满喘粗;土气不调,四肢不举,言无音声。火去则身冷,风止则气绝,水竭则无血,土散则身裂。”其中,“火气不调,举身蒸热”、“风气不调,全身强直”、“土气不调,四肢不举”等论述完全是中医火邪为病(“诸热瞀瘛,皆属于火”)、风邪为病(“诸暴强直,皆属于风”)、脾病(“脾愁忧而不解则伤意……四肢不举”)等论述的翻版;明《普济方·四大奥论》也有相关论述:“若地大不和,则发焦毛拔,爪枯齿槁,皮缓肉脱,筋急骨痿,髓竭脑转,面垢色败,此病之原于地大者也……若风大不和,为偏枯不随,为四肢瘫痪,为口眼喎斜,为筋脉挛急,为痒,为痛,为痹,为。”这些论述明显加入了我国传统医学的元素,为了保持佛医四大理论的纯粹性,表7只摘录了佛经里的内容。

据此,四大为病的机制是四大增损,可引发人体的一系列症状与体征,临床上即可通过病人的症状、体征推知其四大病机。

3.3 病名诊断

《佛说佛医经》认为可以用四大直接命名疾病:“人身中本有四病:一者,地;二者,水;三者,火;四者,风……本从是四病,起四百四病。”即地病、火病等,并由此四病衍生出404种疾病,《佛说五王经》云:“一大不调,百一病生,四大不调,四百四病,同时俱作。”四大各有101种疾病,404与101可能都是约数。《佛说入胎经》云:“复有百一风病。百一黄病。百一痰癊病。百一总集病。总有四百四病。从内而生。”《摩诃僧祇律》载:“病者,有四百四病。风病有百一,火病有百一,水病有百一,杂病有百一。”《摩诃止观》称:“或三大增害于地,名等分病,或身分增害三大,亦是等分,属地病。”因此,在病名上,地大病又称沉重病、杂病、总集病、等分病。风病又称为气发病;火病又称为黄、黄热病;水病又称痰癊病。上述即是基于四大的病名,其相关症状与体征可由表7得出。

宗教都对人生终极问题——生死有所关注,佛医学渊源于佛教,也必然要对此问题作出阐释。而一切病苦莫过于死亡,《佛说八王经》以四大来解释人类死亡时的“症状”:“何谓死苦?人死之时,四百四病,同时俱作,四大欲散,魂魄不安。欲死之时,刀风解形,无处不痛,白汗流出……死者去之,风去气绝,火灭身冷,风先火次。”可见,死亡时四大以风大、火大的顺序解散,留地大、水大独存。

4 在治疗上的应用

四大在用药、针刺疗法及导引疗法中均有应用。

4.1 药食疗法

《四分律》介绍了佛医学中的四类药:时药、非时药、七日药和尽寿药[5]117:(1)“时药”指五嚼食(根、茎、花、叶、果等)、五啖食(饭、麦、豆、肉、饼等)、时食(蔓菁根、葱根、藕根、萝卜根、治毒草根等)、时浆(一切之果汁、粉汁、乳、酪、浆等)等,系日日为新,由早上至日中皆可食用。(2)“非时药”,又作更药,指诸果汁、米汁之杂浆等,此乃对病而设,系于时外服之。(3)“七日药”为疗病所用的五药等,限于患病后七日内服用。据《四分律》卷四十二载,佛陀允许有病比丘服用五种药,即酥、油、生酥、蜜、石蜜等。其中石蜜为冰糖之异称。蜜即蜂蜜。油即《萨婆多部律摄》云:“油谓苣藤蔓菁及木蜜等,并五种脂,如法澄滤。苣藤即胡麻也,蔓菁即芜菁也。其根茎叶,可为菜食,子可压油也。”酥是牛羊等乳钻抨成之,或以草叶药而成之。所谓从牛出乳,从乳出酪,从酪出生酥,从生酥出熟酥,从熟酥出醍醐,而醍醐最为上药。(4)“尽寿药”指根、茎、叶、花、果。复有五种胶药(五种树脂、汁)、五种灰药(植物烧灰)、五种盐药、五种涩药(阿摩罗木、楝木、赡部木、尸利沙木、高苫薄迦木)。可以终生服用,故言尽寿药。

《摩诃僧祇律》论述了如何服用“五药”治疗四大病:“若风病者,当用油脂治;热病者,当用酥治;水病者,当用蜜治;杂病者,当尽用上三种药治”,意即患风病者,宜用油为主药治之;患热病者,宜用生酥、熟酥为主药治之;患水病者,宜用蜜、石蜜为主药治之;患杂病者,酥油、蜜、石蜜、生酥、脂合而治之。作为四大病药物治疗的基础,《金光明经》则分季节说明四大病的治疗选药:“有风病者,夏则应服,肥腻咸酢,及以热食。有热病者,秋服冷甜。等分冬服,甜酢肥腻……风病羸损,补以酥腻,热病下药,服呵梨勒。等病应服,三种妙药,所诸甜辛,及以酥腻。”在中医学看来也有指导意义,如风病导致的形体枯损,应该以奶制品与油脂类等滋腻之品补之,热病应该以冷甜之品滋阴清热或者诃子收其浮火。

关于食疗,《杂阿含经》中将饮食分为“一者搏食,二者触食,三者思食,四者识食”四类,搏食者,为普通物质的食粮;触食者,为感官与外境的接触;识食者,为知觉;思食者,为思想或意志。《正法念处经》认为四食均为“欲界之食”,且会令“四大种子,因于外食而得增长”。即使有形的物质与无形的思想均会增长四大,是饮食或者冥想治病的基础。

《佛说佛医经》指出食疗养生应顺应季节:“春三月有寒,不得食麦、豆;宜食粳米、醍醐诸热物。夏三月有风,不得食芋、豆、麦;宜食粳米、乳、酪。秋三月有热,不得食粳米、醍醐;宜食细米、糗、蜜、稻、黍。冬三月有风寒,阳与阴合,宜食粳米、胡豆、羹、醍醐。”

4.2 气功导引

调息是气功导引的重要方法之一。《摩诃止观》对息进行定义,认为“不声不滞出入俱尽为息,守之则定”。并将息分为报息和依息两种,前者是婴儿体内孕育产生的,是正常情况人们皆有的呼吸;后者则是受外界环境或人内心剧烈变化影响而产生的,分别为上、下、焦、满、增长、灭坏、冷、暖、冲、持、和、补十二种。十二依息对四大病也有治疗作用,“上息治沉重地病,下息治虚悬风病……增长息能生长四大,外道服气……和息通融四大”。

4.3 心理疗法

《童蒙止观》言:“由心识上缘,故令四大不调,若安心在下,四大自然调适,众病除矣。”在这里佛医学注重调心的特征就显现出来,认为心识的烦恼是疾病的本源,调“识大”可以使其余四大安适。

5 四大诊疗医案举隅

佛经中的医案一般是为了阐发佛理而记录的,所以作为病案内容常常残缺不全,但也能从这些记载中看到佛医的治疗情况,下面仅举两例四大之风病验案。

《四分律》中记载了一则风病验案:有“比丘秋月风病动。形体枯燥又生恶疮”,秋月患风病因此伴有火病黄热的病相(恶疮),佛陀分析了病因:“此诸病比丘得好肥美食,得肉肉羹不能及时食。况能随时服五种药。畜药虽众多病亦不差。”即因为该比丘贪食肥甘美味,储存了很多美食都吃不完,这些食物很多就可以作为“五药”来使用,但是因为该比丘只吃自己喜爱的食物,不愿意吃对症的药物,导致“畜药虽众多病亦不差”。

《根本说一切有部毘奈耶药事》记载了舍利弗有一次患了风病,医生告知应该以盐醋治疗,即为上文“有风病者,夏则应服,肥腻咸酢”的原则。醋属于时药,而盐属于尽寿药,佛陀告知时药与尽寿药合用应该按照时药的规则服用,四类药各有服用的规则,不可超越规则服用。可见四药的分类一方面便于分类治疗,另一方面方便了统筹管理,反映了佛医学反对铺张浪费的“可持续发展”精神,在佛陀那个物质短缺的时代意义重大,在今天这种精神仍是需要弘扬的传统美德。

6 结语

综上所述,四大作为重要的说理工具构建了“经藏佛医”独具特色的诊疗体系,不仅有生理、病理的基础理论,也有临床诊断方法,更有相应的治疗手段。佛医学虽然没有系统的专著,其理论多散在于众多佛经中,但上述四大诊疗理论的自成体系,已然说明了“经藏佛医”的应用价值,值得深入研究并进一步应用。