新冠肺炎疫情下医护人员共情疲劳干预策略研究*

陈 莉 陈 松 梅俊华 杨 桦 程 潇

2020年春天,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)来势汹汹,全国特别是湖北的医疗资源出现严重不足,我国政府举全国之力,先后从全国各大医院抽调了4万多名医护人员赴湖北各地抗击疫情。

一线医护人员持续在高强度、高压力,充满应激的环境下工作,经历创伤事件,身体过劳,远离家人,这些抗疫的医护人员比普通人更容易陷入共情疲劳的状态。疫情过后,这些医护人员在心理上能否自我修复,回归正常生活?如何有效预防和干预医护人员共情疲劳,防止出现严重心理危机,这正是本研究关注的重点。

1 共情疲劳的概念及危害

1.1 共情疲劳的概念

共情疲劳,是在救助过程中的情绪情感投入超负荷,助人者产生与被救助者类似的创伤体验以及情绪情感的枯竭,导致助人者的共情能力和兴趣下降[1-2]。共情疲劳有3个重要影响因素:人口学因素中性别、年龄、婚姻状况、学历、个人创伤史影响较大;心理行为中心理资源、自我修复能力影响较大;工作环境中工作设置与规定(工作量、工作时间等)、患者受创伤程度影响较大[2]。

研究表明,共情程度与共情疲劳间有强相关关系,其作用机制主要通过自我复原力(心理弹性)中介,领悟社会支持调节共情对共情疲劳的强度[1-2]。性别上女性相较男性更容易出现共情疲劳,学历上硕士学历和博士学历比本科学历更容易出现共情疲劳,职业上助人者(医生、教师、消防员、社会工作者)更容易共情疲劳。

1.2 共情疲劳的危害

共情疲劳对个人的伤害主要是在生理、心理和社会行为三方面[1-2]。生理上主要表现为慢性疲劳、经常性偏头痛、睡眠障碍、疑病症等,这些身体不适会使个体工作效率低下,出现个体敏感度下降、知觉能力降低等“述情障碍”,更会使个体无法识别自己的现状,导致应急事件发展一段时间后已发生共情疲劳者自我感知出现偏差。

心理上主要表现为情绪和认知改变,如空虚、抑郁、无助、逃避、焦虑及易怒,认知的改变包括一些防御性的观念变化,如成为旁观者,过分夸大自己的责任,对生活和社会失望等。社会行为的表现主要影响人际关系,带来包括生活质量降低,甚至药物滥用等问题[2]。

共情疲劳是一种传染性的负面情绪体验,群体中出现这种情绪者会使整个群体氛围低落,久而久之可能会影响组织的工作效率,体现在医疗行业,则可能带来更多的医疗差错和医疗纠纷,不得不引起医疗机构管理者的重视[3-4]。

2 医护人员共情疲劳的现状

医护人员作为典型的助人群体[1,3],是共情疲劳的高发人群。目前尚无关于全国医护人员的大样本调查,但根据项目组曾经对“共情疲劳”的相近指标——“职业倦怠”的抽样调查显示,湖北省有80.6%的三甲医院医生有职业倦怠,有超过一半的医生没有接受过任何倦怠干预[4]。

此次疫情下的医护人员满足上述共情疲劳的条件:有创伤事件、医护人员职业、学历普遍较高、女性较多(占比约2/3)。据武汉市第一医院对116名前线医务人员测评,发现高冲动风险者占3.2%,中重度失眠者占17.3%,中重度压力者占9.5%,这些指标都已说明医护人员在一定程度上出现了共情疲劳[5]。

3 新冠疫情下医护人员共情疲劳的原因

3.1 医疗机构

3.1.1 缺乏心理应急预案

早期对于新冠疫情的认识有限,一度造成后期湖北省特别是武汉市居民挤兑医疗资源,医护人力资源、防护物资、检测物资严重不足,医护人员动辄一天需要诊治数百个心急如焚的患者,使医务人员的身心遭受了巨大压力,应激状态下体力迅速透支。

另外,我国医疗机构还缺乏应急心理干预的经验,虽然经历过SARS和汶川地震,但医患的关注点还是在治疗技术和治疗药物的研发上。据2018年笔者进行的一项针对湖北省三甲医院医生的调查结果显示, 54.4%的医生没有接受过任何干预,医院普遍缺乏对医护人员心理的常规干预措施[4]。

3.1.2 缺乏保障措施

2020年3月,“医学界”对疫情期间医务人员的休息状况以及工作量进行统计,统计结果显示,39.4%的医务人员1天没休,64.9%的医务人员工作量有不同程度的增加,但50.0%的医护人员只拿到了基本工资,90.0%的医务人员未拿到补助[6]。这些看似和医护人员的共情疲劳没有直接关系,但会间接让医护人员感到失去社会支持,特别是失去和工作单位及家庭的联结,会感觉自己处于孤立无援的状况。

3.2 医护人员

3.2.1 对疫情认识不足

共情疲劳的重要因素是目睹或经历创伤性事件[2],此次疫情大量抗疫医生的专业并非重症医学或呼吸科,特别是有些科室,如眼科,很少接触死亡病例,在疫情前从事不熟悉的医疗技术,在不熟悉的环境和地域,面对死亡的患者和焦急的家属,甚至自己正在经历家人朋友的逝世,会产生严重的“替代性创伤”,成为共情疲劳的导火索。

3.2.2 缺乏应急技能和心理训练

据调查,同为助人群体的消防员,共情疲劳程度低于医护人员,可能原因是消防员平时经常进行严格的技能和心理训练,医护人员虽然也在不断学习技能,但没有消防人员那么严格[2]。

另外,我国医护人员主动寻求心理干预的比例还很低[4],有些医护人员的观念里还存在患心理疾病很羞耻[7],特别是在此次应急事件中,医疗资源不足的情况下,存在身在抗“疫”一线不应占用医疗资源等想法[7],后期随着疫情发展,共情疲劳已经发生,会降低知觉能力[2],更难意识到心理问题的严重性,甚至可能对后期职业心理造成“二次创伤”。

4 新冠疫情下医护人员共情疲劳的对策

4.1 医疗机构

4.1.1 评估风险

应急状况发生初期,医疗机构首先要做的是评估应急事件等级,医护人员共情疲劳发生的风险,尽快定位可能发生共情疲劳的群体。共情疲劳的评估工具主要有早期的共情疲劳自我测试量表、共情疲劳量表修订版和共情疲劳短版量表,条目主要测量二次创伤和倦怠。在我国,救助人员生活质量量表是目前应用最广泛的共情疲劳量表之一,对象是护士、警察、心理医生等救助者,该量表包括共情满意、倦怠和共情疲劳/二次创伤压力三个独立的分量表,要求被试依据30天内的情况进行自评,该量表已被用在多项针对医护人员的研究,显示其具有良好的可靠性和有效性[1]。

4.1.2 多样化的群体心理干预

(1)集体绘画[8]。此次疫情中,众多媒体报道医护人员或患者在防护服上绘画,绘画内容都是鼓舞人心的话语和安抚人心的动漫,特别面对儿童患者起到了非常好的慰藉效果。疫情后,医疗机构也可以组织这些抗疫医护人员集体绘画,针对此次危机结合医护人员实际情况,设计相关主题,如“我和患者共成长”、“我关于武汉的梦”等,甚至可以将这项活动固化下来,灵活设计主题,定期举办绘画活动、绘画比赛,使医护人员掌握这项心理危机应急技巧,增强心理弹性。

(2)联合干预[5]。武汉市第一医院联合前来支援的重庆医科大学第一医院、自贡市精神卫生中心等11支医疗队,成立首家“阳光医院”,组建“圆梦心理睡眠联合干预工作组”,在“天使避风港”工作室,通过“话疗”和虚拟现实技术(virtual reality,VR)放松,对医护人员心理减压,综合干预,最终实现医生生理-心理-社会的完全康复。

(3)中西医结合康复训练。此次疫情中,很多方舱医院进行了医患共同锻炼,除了常规做操、广场舞等之外,还加入了中医的推拿按摩、灸疗、太极拳、五禽戏等,标本同治,通过医患在诊疗过程中的密切接触,都获得了心理资本,领悟社会支持增加[2],在一定程度上缓解了共情疲劳,可以在以后的医疗活动中得到推广。

4.1.3 促进医护人员与亲友的沟通

研究表明,领悟社会支持能有效调节共情疲劳[2],所以疫情后需促进医护人员与家人、朋友、同事的共处沟通,巩固医护人员社会心理资源,医院应主动了解医护人员家庭情况,给予精神和物质上人性化的关怀,在条件允许的情况下组织医院休闲娱乐活动,促进医护人员及家庭成员之间的沟通交流。

4.1.4 落实对抗疫医护人员的保障措施

习近平总书记就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员多次做出重要指示,要求高度重视对他们的保护、关心、爱护,从各个方面提供支持保障,他强调:“落实防护物资、生活物资保障和防护措施,统筹安排轮休,加强心理疏导,落实工资待遇、临时性工作补助、卫生防疫津贴待遇,完善激励机制,对已被感染的医务人员全部免费治疗,将来要增加带薪休假时间,并将抗疫表现列入职称评定指标之中……”[9],这些保障涉及物质奖励、薪酬待遇、绩效激励及生活等各个方面,从思想和生活上力图解决抗疫医护人员的后顾之忧,使他们尽快投入到正常生活中,避免或缓解医护人员的共情疲劳。

4.2 医护人员

4.2.1 认知医疗服务相关心理风险

医护人员平时除关注医疗技术相关话题外,还应了解医疗服务相关心理风险,如职业倦怠、共情疲劳、替代性创伤等概念,了解其发生的原因和机制,坚定克服心理问题的决心和信念,并辅以相应的行动,如主动求助、建立心理边界、正念训练等。

4.2.2 把主动寻求心理干预作为职业责任

如果医护人员共情疲劳无法调试,严重影响睡眠,应主动寻求专业人员的心理支持和帮助。求助意识本身就是个体心理健康的重要表现,特别是在抗击新冠疫情这种充满应激事件的环境下,更应该实时监测身体心理状况,把强健身心作为自身责任。

4.2.3 建立心理边界

心理边界是人格完整性的重要指标,合理的心理边界能防止与外界过度共情动摇自身人格,这里的心理边界不仅是指医护人员和患者,也指他们的家人、朋友、同僚;还有一种边界是能力边界,时刻提醒自己医疗的局限性,特别是当身体超负荷工作时,避免情感过度卷入[7]。心理边界的建设分为三步:首先,应明确概念和危害;其次,锻炼和外界(多指患者)保持适当距离的技巧,比如如何“叙事”[3],如何传递有效信息,如何应对患者等对象的不合理要求;最后,是长时间边界的维护,包括找到适合的锻炼方式、健康饮食,丰富家庭生活等。建立心理边界既能稳固个人内心世界,又能维护医患关系,还能提升交往品质。

4.2.4 正念训练

正念(mindfulness)源于东方修行者用来实现内心平静和自我觉醒的冥想方法,后被赋予现代科研方法进行研究[10]。据国内外研究证实,正念练习的干预可有效改善职业倦怠、缓解共情疲劳[11-12]。

正念强调的是“认知与接纳第一,改变第二”,如认知自身的能与不能,接受自身能力和医学的局限性,接纳自己负面情绪而不是抵抗它。规范的正念练习主要是正念减压法、正念认知疗法、辩证行为疗法,以及后来发展完善的团体正念认知疗法等[11]。通过专业人员讲解和引导,个人在短期内也能通过正念训练达到身心协调。

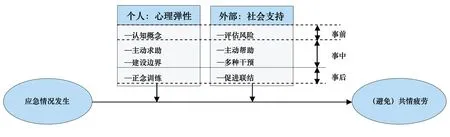

4.3 共情疲劳预防及干预模型

综上所述,根据共情疲劳的发生机制及影响因素,结合本次新冠疫情具体案例,本研究建立了以下模型。该模型由发生机制(横向)和发展阶段(纵向)两部分构成。发生机制是应急事件是否会带来共情疲劳以及影响程度,是受到个人心理弹性和外部社会支持调节的,同时,模型从提高个人心理弹性入手提出了认知概念、主动求助、建设边界和正念训练四项措施,从外部社会支持角度提出了评估风险、主动帮助、多种干预和促进联接四项措施;而纵向是由应急事件的事前、事中和事后三个阶段构成。具体模型见图1。

图1 应急情况下共情疲劳预防及干预模型

按照“平战结合”的原则,该模型既可作为平时医疗机构制定常规心理干预政策手段的参考,又可作为战时应急状况下制定心理干预措施的依据。

同时,该模型提供了共情疲劳的一个新的研究情境,将“心理弹性”和“社会支持”作为中介(调节)变量,为应急管理的相关研究提供了未来的研究方向。

5 结语

本次新冠疫情,暴露了我国医疗应急管理体系的短板和不足,但也会促使我国人民重新审视医患关系,促进医患共情。

当今世界理想的医疗模式是医患共同决策,而医患共同决策是医患双方不断沟通的过程,势必对医护人员的共情能力提出更高要求,预防和干预医护人员共情疲劳,将有助于尽快实现医患共同决策,最终实现医患共同推进医学发展。