在老汉口摆地摊

李笙清

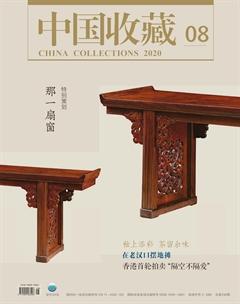

图1 汉阳街头的小吃挑子

摆地摊,近来已成为持续占据“热搜”榜的一个高频热词,其实这并不是现代的专利。中国的地摊经济文化,在古时候就已经十分火爆,北宋《清明上河图》长卷中就有地摊从业者的火爆场面。

在一些清晚期发行的黑白明信片上,外国摄影师镜头里的中国市井地摊风情同样引人注目。它们就像一部无声的放映机,为我们了解100多年前的社会风情提供了宝贵的写真史料。“街头炒栗一灯明,榾拙烟消火焰生。八个大钱称四两,未尝滋味早闻声。”这首由浙江余姚秀才叶调元创作于清道光年间的《汉口竹枝词》,描述了清晚期汉口地摊上卖炒栗子的情形。清末发行的明信片中,大多渗透着这样浓郁的市井生活气息,有些还印有那个时代的地摊风情画面。

汉阳街头的小吃挑子(图1)

明信片反面贴有大清国邮政4分邮票,盖有汉口、上海和比利时布鲁塞尔等地邮戳。明信片正面印有英文:“汉阳——小吃摊,买糖的小女孩,汉口梁记药房制作。”这张明信片1904年4月12日从汉口寄出,同月18日到达上海,5月份辗转到达比利时布鲁塞尔。明信片上的汉阳街头,在一间破旧的布瓦房子前,一个头扎白毛巾的小贩正歇下小吃挑子,身后有一头挽长辫的老者经过。一个穿着清代服饰的小女孩捧着碗站在小吃摊前,满脸稚气,目光里充滿了期待。清晚期,武汉街头摆地摊卖小吃的小贩很多,卖包面、汤圆、包子、麻花、油条、糍粑、水饺、米粉、馄炖、散子、油墩、剁馍、煎包、发糕、烧梅、豆皮、豆丝的比比皆是,有的是固定摆摊经营,有的是走街串巷流动经营,这些被叶调元写进一首脍炙人口的《汉口竹枝词》:“芝麻撒子叫凄凉,黄口鸣锣卖小糖。水饺汤圆猪血担,夜深还有满街梆。小家妇女学豪门,睡到辰时醒梦魂。且慢梳头先过早,粑粑油饺一起吞。”明信片上的这副小吃挑子集加工销售于一体,就像一家老武汉街头极富中国特色的流动食品店。

图2 汉口街头的郎中

汉口街头的郎中(图2)

这张明信片由汉口Bernard&Mon honva l公司制作,印制精美,正面上方和右侧空白处写满了英文。该片于1908年3月2日从汉口寄出,1908年3月底到达法国。在这张黑白明信片上,一位摆地摊中药材的老郎中脚穿布鞋、辫子盘起、满脸皱纹、面容憨厚、慈眉善目,正一手托腮注视前方。他面前用两条长凳和一块木板铺成简易的卖药摊,上面摆满了大大小小的药瓶,身后的木板墙上挂着“功效华佗”的招牌。郎中作为医生的称谓始于宋代,是中国古代南方对中医医生的称呼,为我国“三教九流”中的中九流之一。很显然,这是一位走江湖街头卖药谋生的老郎中,黝黑瘦削,风尘满面,面对镜头露出一副局促、腼腆的憨厚表情。

据《汉口竹枝词》描述,晚清时期在武汉从事地摊经营的,既有“看钱丢罢还求赏,手捧铜锣到处扠”的江湖卖艺人,也有“苏州花纸卖提篮,炮竹泥台尽摆摊”的就地摆摊经营,甚至还出现了女扮男装“手执惊闺沿家卖,货郎谁识女儿身”的沿街叫卖女货郎,可见当时百姓从事地摊营生的广泛性。这些明信片上的画面浓缩了晚清百姓生活场景,于方寸之间显影出老武汉地摊文化的原生态状貌。