老龄化时代英国福利制度的困境、对策与启示

——以基本养老金的延迟政策为视角

唐 军

养老金制度是英国福利制度的基础配置,其中由政府兜底的基本养老金,在英国养老金体系中居于核心地位,它是保障全体老人基本生活的安全网。随着当代社会老龄化的加剧,养老金制度的压力与日俱增,政策调整成为政府的必要选择。从历史的演进看,自“二战”后建成福利国家以来,英国基本养老金制度具有持续延迟的走势,这成为各届政府的共识政策。从保守党到新工党,再及卡梅伦和特蕾莎·梅政府,均在基本养老金制度上采取延迟策略,即以国家立法推迟领取养老金的年龄标准线。这是英国应对人口老龄化的务实举措,也是为维护整个福利制度持续发展采取的主动作为。英国的养老金制度较早受国内学界关注,学者们对英国养老金制度的历史演进、改革和启示进行了多维度研究。①参阅冉隆勃:《谈谈英国养老金问题》(《世界知识》1986 年第8 期);丁建定:《20 世纪英国养老金制度的历史演进》(《南都学坛》2002 年第2 期)和《英国国家养老金制度及其启示》(《华中科技大学学报》人文社会科学版,2002 年第3 期);汪建强:《当代英国养老金改革制度阐述》(《学海》2005 年第2 期);郑秉文:《英国养老制度市场化改革对劳动力市场的影响》(《中国人口科学》2004 年第2 期)和《英国养老金改革立法过程及其对中国的启示》(《社会保障研究》2011 年第3 期);唐军:《20 世纪英国养老金制度的变迁》(《经济—社会史评论》第7 辑,2013 年);刘儒婷:《英国养老金制度中政府责任发展演变研究》(《社会福利》2015 年第11 期);郭静:《英国公共养老金结构性改革中的参数因素》(《欧洲研究》2017 年第5 期);孙守纪:《认知、协商与共识:英国养老金制度改革的经验借鉴》(《探索》2018 年第5 期)等。本文立足人口深度老龄化的现实,从基本养老金的延迟政策切入,探析当代英国福利制度所遇困境和可持续发展的对策,以就教于方家。

一、英国人口深度老龄化的困境

按照国际标准,当一个国家或地区60 岁以上人口占总人口的比重达到10%,或65 岁以上人口比例达7%,则表明该国或地区进入了老龄化社会。②国家应对人口老龄化战略研究养老保险制度改革与发展研究课题组:《养老保险制度改革与发展研究》,华龄出版社,2014 年,第170 页。若65 岁以上人口比例达14%即进入深度老龄化,占比达20%则表明进入超老龄化社会。在英国,人口老龄化不仅发生时间早,而且发展程度深。当前,人口结构已呈现从深度老龄化向超老龄化阶段演进的格局。更严重的是,在可预期的将来,此格局几无扭转的趋势。

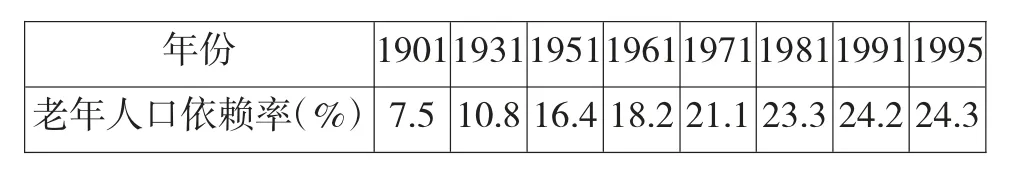

英国社会的老龄化到底有多深,为何人口老化的结构难有改善?首先,自“二战”后至今,英国老年人口不断扩大。早在1948 年,英国65 岁以上老年人比例已达10.6%,2017 年更升至18.2%,人数超1200 万。①英国国家统计局:《2017 年英国人口估计报告》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2017-07-09.显然,无论以比例或数量论,英国的老龄化都长期远高于国际标准。若以“老年人口依赖率”指标看,②老年人口依赖率(Aged dependency ratio),指65 岁以上人口与15 至64 岁人口之比。它在20 世纪70 年代初即突破20%的高位,之后未曾回落(见表1)。该项指标所体现的,不只是英国社会老龄化的深度,更是工作人口养老责任的重负,颇能说明养老问题的严重性。

表1 20 世纪英国老年人口依赖率③A. H. Halsey, J. Webb (eds.), Twentieth-Century British Social Trends, London: Macmillan Press LTD, 2000, p.75.

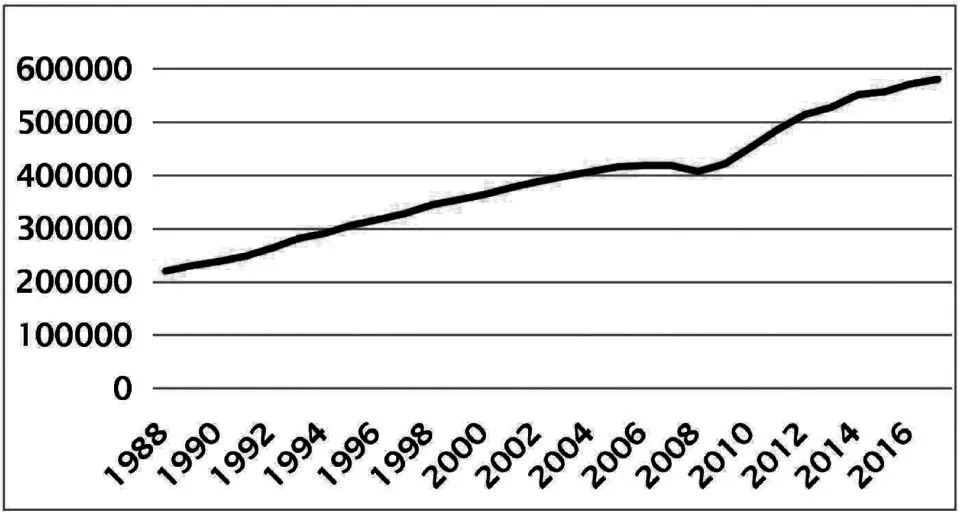

其次,在大规模的老年群体中,90 岁以上超高龄人群的增长态势值得关注。纵观1988—2016 年间的老年人口曲线图(见图1),英国社会深度老龄化的样貌清晰可辨:一是规模扩大。人数由22 万增至58 万,增长2.6 倍;二是各年龄段全面增长。若把超高龄人群分为如下三个年龄组考察:90—94 岁、95—99 岁和100 岁以上者,将发现各组人数都呈增长趋势;三是不论男女,百岁老人的平均年龄都在提升。④英国国家统计局:《老龄人口估计报告:2002—2017 年》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/bulletins/estimatesoftheveryoldincludingcentenarians/2002to2017-10-21.关于这一点,可从死亡人口的年龄特点中得到印证。近年来,英国老人的死亡年龄线在升高。根据衡量各年龄段死亡率指标的“年龄标化死亡率”数据显示:2015—2017 年,65 至74 岁年龄段的英国老人,死亡率不足1.2%,75 至79 岁的老年人口死亡率也仅3.3%左右。只有在更高龄的老年人群中,死亡率才相对突出。⑤英国国家统计局:《英格兰与威尔士65 岁及以上老人年龄标化死亡率:2015—2017 年》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregistrationsummarytables/2017.照此趋势,在当前及未来相当长时段内,英国高龄老人的规模将持续增大,老化程度进一步加深。这将对福利制度造成直接冲击,尤其是政府养老金和公共医疗开支,势必需要高位投入,才能满足日益增长的老年福利需求。

图1 英国90 岁以上老年人口

最后,在老龄人口增多和老化程度加深的同时,生育率却长期低迷,这是人口老龄化结构难以扭转的深层原因。“二战”后,欧美国家普遍经历了人口集中增长的“婴儿潮”;然而,至20 世纪70 年代中期,英国的生育率便迎来拐点,总和生育率跌入2.0 以下,此后长期无反弹。幸而外裔族群的生育表现相对积极,一度使英国人口老化的问题有所缓解。但近十余年来,这个问题又再度突显。原因是不论英国出生的妇女,还是非英国出生的妇女群体,生育率都呈下降趋势。进入21 世纪,英国本土女性的生育率始终徘徊在2.0 以下,这本不足为奇;令人诧异的是,英国女性移民的生育率也下降明显,2016 至2017 年,该群体的总和生育率首度跌破2.0,由2.06 降为1.95,这与本土女性1.71 的低生育率相差无多。⑥英国国家统计局:《英格兰与威尔士的总和生育率:2005—2017 年》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/parentscountryofbirthenglandandwales/2017.

更严重的是,当代英国的年轻父母不仅倾向于少生,还选择晚育——男女双方的初育年龄都在延后。其中,英国本土女性的晚育现象尤为显著。数据显示,1974 年以来,英国父母的初育年龄呈现持续上升趋势,女性晚育渐为常态。自2013 年起,女性平均初育年龄已逾30 岁,40 年间整体提高了4 岁。⑦英国国家统计局:《英格兰与威尔士父母平均生育年龄:1974—2016 年》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/birthsbyparentscharacteristicsinenglandandwales/2016.令人堪忧的是,目前女性晚育现象仍无改观,晚育人群的比重还在加大。2017 年,英国女性生育的最大年龄组为30—34 岁,而本土女性中,选择在30 岁后生育的比例竟达51.5%,晚育率之高前所未有。

综上可知,英国社会不仅率先跨入老龄时代,老龄化程度更是持续加深。从长远看,人口结构进一步老化的走势在短期内尚无转变的端倪。这对英国现行的福利制度构成了挑战,它势必导致养老金、医疗保健等公共开支的扩大,加重政府的财政负担及工作人口的养老负荷。

二、老龄化对英国福利制度的冲击

养老金是英国社会保障开支的大项。随着人口老龄化的加剧,国家基本养老金的用度始终居高不下。在创制初期,英国福利国家建设的纲领性文件《贝弗里奇报告》就强调指出:养老金是一项高昂的支出。养老标准每增加1 先令,都要付出昂贵的代价。在其他重要的福利需求得到充分保障前,对老年人任何形式的慷慨行为,都非常危险。①贝弗里奇:《贝弗里奇报告——社会保险和相关服务》,劳动和社会保障部社会保险研究所译,中国劳动社会保障出版社,2008 年,第85 页。事实上,自英国建成福利国家以来,政府对基本养老金的投入一直在增加。1960 年,该项公共开支为37.42 亿英镑,1980 年增至107.73 亿英镑,而该年度社会保障的总开支是221.65 亿英镑,养老金占比近50%。②Ken Judge, “The British Welfare State in Transition”, Nicholas Deakin, Catherine Jones-Finer & Bob Matthews (eds.),Welfare and the State: Critical Concepts in Political Science, Vol. III (Crisis of the Welfare State), London & New York:Routledge, 2004, pp.160—161.至2013 年,社会老龄化更为严重,英国公共部门的养老金支出金额,占全年GDP 比重的2%。③观察者网:《英国将退休年龄延迟至69 岁,成全球退休年龄最高国家》,https://www.guancha.cn/europe/2013_12_09_191338.shtml.纳税人的养老负担,日渐加重。

老龄化是国家医保开支扩大的重要成因。由于英国人口结构趋于深度老龄化,老年人的医疗保健需求不断增加,致使政府的医保开支有增无减;医疗保健供给的加大,又对提升国民健康水平产生积极影响,进而助长了社会老龄化的势头,使国家医疗支出的负担更重。根据英国国家统计局的数据,近30年来,英国人的预期健康年龄在稳步提高。1981 年,英国男性64 岁、女性66 岁时,有望保持健康;到2006 年,男女预期健康年龄分别升至68 岁和70岁。越来越多的老年人,能在65 岁后继续享受健康的生活。上述变化的背后,离不开公共医保开支的支撑。从1960—2010 年,此项开支占英国GDP 的比重,从4%提高到10%,增幅显著。④经合组织数据统计网,http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=SHA.而且,在经合组织国家中,英国政府对公共医疗费用的投入位居前列。以2010 年为例,英国医疗费用的83.2%来源于政府公共开支,这一数字仅略低于荷兰(85.7%)、挪威(85.5%)等五国,远超他国。⑤Roderick Floud, Jane Humphries & Paul Johnson (eds.), The Cambridge Economic History of Modern Britain (Vol.2:1870 to the Present), Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p.146, p.141.在布莱尔执掌新工党政府的十年间,英国医疗保健公共支出的数额,几乎实现倍增,从1997 年的644 亿增至2007 年的1169 亿英镑。⑥Ruth Lupton, Tania Burchardt, John Hills, Kitty Stewart & Polly Vizard(eds.), Social Policy in a Cold Climate: Policies and their consequences since the crisis, Bristol: Policy Press, 2016, p.147.总之,社会老龄化加剧扩大了国家医保投入,财政压力增大。

除养老金和医疗服务投入增加外,老龄化还推高了老年人长期护理的社会需求与开支。在需要被长期护理的人群中,大多患有难治愈的慢性病,老年人是其中的主要一群。在日常生活中,他们渐失完全自理的能力,饮食起居有赖于陪护人员照料。为保障长期护理事业的发展,英国上下需预备充裕经费。2016 年,英国投入该项的经费为464 亿英镑,比前一年增长5%。⑦英国国家统计局:《2016 年英国健康账目》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthcaresystem/bulletins/ukhealthaccounts/2016#long-term-care-expenditure.2017 年,又在上年额度的基础上,继续增长3.6%,达到482 亿英镑。说到底,老年福利建设是一项由政府托底的民生工程,最大的责任主体是政府。从长期护理开支的资金来源看,目前主要由三部分构成:政府渠道占三分之二(66%),现收现付资金为31%,其余为慈善捐助。①英国国家统计局:《2017 年英国医疗保健支出与健康账目》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthcaresystem/bulletins/ukhealthaccounts/2017#long-term-care-expenditure.可见,英国政府是经费来源的最大承担者。

人口老龄化的成本如此之巨,对英国财政的承受力而言,确是重大考验。事实上,在“二战”后英国社会老龄化不断加深的进程中,福利制度的经济代价变得越发高昂。在20 世纪50 年代初,英国宣布建成福利国家之时,各类社会服务花费占GDP 的比重为14.1%。此后20 年间,福利开支稳步增长。至1970 年,上述比重已达20%,且再无回落的态势。2010 年,政府投入社会服务领域的金额,突破GDP的30%。更棘手的是,当代英国人口自身的生产能力令人堪忧,它正同时经历着深度老龄化和持续晚育及少子化的不利形势。在这种背景下,英国政府对老、幼两端的福利责任都变得更大;而生育率走低,将使“下一代”工作人口的规模缩小,进而使整个福利制度的税费来源面临缩减乃至断档的危机。能否尽快找到应对策略是英国政府迫在眉睫的问题。在人口生产乏力的现状下,适度延长当代劳动力资源的工作与缴费年限,推迟他们加入被国家养老的序列,不仅必要,而且紧迫。为此,历届英国政府竞相出台延迟退休的政策,力求纾解老龄化给福利制度带来的冲击。

三、延迟退休政策的应对

在整个20 世纪,没有一个大国,用于社会政策的国家资源有实质性地减少。②霍华德·格伦内斯特:《英国社会政策论文集》,苗正民译,商务印书馆,2003 年,第140 页。英国社会老龄化对福利制度的冲击,就是典型的写照。为化解危机,政府必须发挥领导作用,通过主导政策变革,以应对现实挑战,谋划长远发展,这是由福利国家性质和政府所处地位决定的。

英国历史学家阿瑟·马威克指出,福利国家的实质是中央政府和地方当局共同承担主要职责,通过总的纲要和服务措施,解决使公民苦恼的各类社会问题。③阿瑟·马威克:《一九四五年以来的英国社会》,马传禧等译,商务印书馆,1992 年,第43 页。特别是制度设计之初,政府作为社会监管者的地位和作用无可替代。对此,伯明翰大学教授马丁·鲍威尔深表认同,他认为自“二战”后至80 年代前,英国主要政党在福利政策方面拥有的“共识”,即体现在为国民提供普遍性的福利,而责任主体则是国家。④Martin Powell, Martin Hewitt, “The End of the Welfare State”, Nicholas Deakin, Catherine Jones-Finer & Bob Matthews (eds.), Welfare and the State: Critical Concepts in Political Science, Vol. III(Crisis of the Welfare State), London &New York:Routledge, 2004, p.426.以基本养老金制度为例,政府一直担当着责任主体的角色,财政开支在养老金的资金来源中始终占最大份额。面对不断加深的老龄化危机,英国政府又通过调整养老金政策,努力维护制度的持续发展。政策应对的集中体现,就是退休年龄的持续延迟,即不断延后领取基本养老金的年龄标准线,以缓解深度老龄化对养老金制的现实压力。

20 世纪40 至60 年代,是英国福利国家的建成期和完善期,国家在社会保障建设过程中的职责发挥得最充分。其间,英国政府重新明确了男女公民的退休年龄:1940 年,女性退休年龄规定为60 岁;从1965 年开始,男性退休年龄为65 岁。⑤郑春荣:《英国社会保障制度》,上海人民出版社,2012 年,第95 页。上述年龄标准,成为后续政府制定延迟退休政策的起始线。自70 年代中期起,不论哪个政党上台,都把延迟退休、提高领取基本养老金年龄标准线,作为纾解老龄化压力的对策,这成为各届政府的共识。

1975 年,工党政府颁布《社会保障养老金法》,首次正式上调养老金的“年龄标准”。法案提升了女性领取养老金的年龄线,把它作为21 世纪第一个十年之后的执行标准:即从2010 年起,女性领取养老金的年龄开始逐步提高,到2020 年,男女领取养老金的资格年龄统一为65 岁。⑥汪建强:《20 世纪英国养老金制度研究》,齐鲁书社,2011 年,第257 页。选择在此时调整政策,乃因政府已看到生育率的拐点,以及年轻父母初育年龄的上升趋势,从而预见了养老金制的隐患。作为关乎国计民生的重大制度,政府唯有尽早应变,才能为政策落地创造充分的时间和空间,以尽量消减负面舆情和施政压力。况且,英国女性的预期寿命总体高于男性,因此,以率先提高女性年龄标准为发端,不失为精准而稳健的施策。后继的决策者与时俱进,将年龄标准与人口变化动态结合,灵活应对老龄化对福利制度的挑战。

20 世纪80 年代起,保守党上台执政,推行福利制度的私有化改革。1986 年,撒切尔政府以《社会保障法》引入“私人养老金计划”,开启了政府向私人部门转移养老责任的闸门。同时,延迟退休政策得以秉持。1995 年,约翰·梅杰首相领导的保守党政府通过《养老保险法》,重申政府将在新世纪的第二个十年间,逐步将女性退休年龄从60 岁提高到65 岁。至此,女性延迟退休的议案已提出20 年,距生效时间越来越近。不论收效能否达到预期,在不断加深的老龄化趋势前,延迟退休政策已势在必行。

进入21 世纪,英国福利制度持续承受着开支增大和人口老化的压力。这一时期,政府对延迟退休政策的使用,也相应地表现出如下新特点:一是覆盖范围扩大,二是年龄标准提高,三是实施速度加快。

首先是“新工党”政府。按照规划,在2020—2050 年,英国将大幅提高所有人群的退休年龄。工党政府在2007 年的《养老金法案》中提出:至2050年,男女公民的退休年龄都将提至68岁。法案明确列出时间表,定下三个阶段性目标:(一)2024年4月—2026年4月:66岁;(二)2034年4月—2036年4月:67岁;(三)2044年4月—2046年4月:68岁。①Pete Alcock, Tina Haux, Margaret May & Sharon Wright (eds.), The Student’s Companion to Social Policy, Chichester:John Wiley & Sons Ltd., 2012, p.435.该方案不仅为男女双方制定了同等标准,还使退休年龄突破了长期以来的65周岁。新退休年龄线的选定,在客观上与英国老人预期寿命普遍延长的特点相符。

2010 年,保守党领袖戴维·卡梅伦成为新任首相。他领导联合政府,以创建大社会、小政府的理念,鼓励私人力量积极加入福利制度建设,以分担政府压力。在养老金制度方面,卡梅伦政府加快改革步伐,将原定的女性65 岁退休标准提前实施。按2011年1 月公布的《养老金法案》规定:英国女性65 岁退休标准,将提前至2018 年11 月前实行,而原计划是2020 年;同时,在2018 年12 月至2020 年4 月间,男女退休年龄将统一提高到66 岁,这比新工党政府的时间表整整提前6 年。②郑春荣:《英国社会保障制度》,第95—96 页。可见,英国政府对提升“年龄标准”已越来越迫切,其背后是人口深度老龄化对福利制度的重压。接着,2014 年的《养老金法案》,再次将新年龄标准线的实施年份前移,计划在2026—2028 年间,把退休年龄延迟至67 岁。与新工党的方案相比,实施时间竟提前了10 年,力度之大,与英国人一贯渐进保守的做派颇不相称,这反映出英国政府对“延迟退休”政策效用的期待。

面对难以扭转的老龄化困局,特蕾莎·梅政府在养老金制度上萧规曹随,继续加快上调退休年龄的政策。与卡梅伦政府大幅提前67 岁的进度不同,特蕾莎·梅政府直接把68 岁作为计划前移的退休年龄标准线。据媒体报道,2017 年7 月,英国就业及退休保障大臣高克宣布:鉴于最新的财政估算,政府决定上调68 岁退休的实施日期,由新工党政府制定的2044 年,提前至2037 年。③中新网:《英政府宣布将提前上调退休年龄,700 万的中年人将受影响》,http://news.sina.com.cn/o/2017-07-21/doc-ifyihmmm7940598.shtml.此举将影响700 万中年人口,可为英国政府节省数十亿英镑。可见,为了缓解老龄化对养老金制度的财政压力,直接采用延迟退休和提高领取养老金年龄标准的政策,越发成为英国政府的优先选项。

从政策演进的趋势看,英国基本养老金的年龄标准线一直在动态调整。随着社会老龄化的加深,领取养老金的年龄线不断提高,这成为各届政府的共识。特别是综观新世纪以来的政策走势,可以清晰地发现:英国政府对延迟退休政策的实施,大有加速推行之势,且退休年龄的上限只增不减,这充分折射出老龄化对当政者及福利制度本身产生的巨大压力,也反映了“延迟退休”政策的空间正变得日渐狭小。

四、福利制度的可持续危机与化解

实际上,在英国,延迟退休政策并非主政者的一家之言,在学者和智库中也多有呼应。英国伦敦卡斯商学院养老金研究所所长大卫·布莱克就认为,“新工党”政府计划在2010 至2020 年间,将男女领取养老金的年龄统一为65 岁是不够的。为了保持体系的平衡,需要将年龄门槛持续提高:2015 年提至65岁,2021 年设为67.5 岁,至2024 年提高到70 岁。④David Blake, Les Mayhew, “On the Sustainability of the UK State Pension System in the Light of Population Ageing and Declining Fertility”, The Economic Journal, Vol. 116, No. 512, Features (Jun., 2006), p.F286, p.F297.英国著名的养老金政策研究所则建议政府:2030 年前,将领取养老金的年龄标准提高到72 岁!这都说明,伴随着社会老龄化的加深,以及低生育率的延续,现收现付制的养老金模式可否持续,已成为牵涉英国政府和整个社会的大事。

在现收现付的养老金制度中,老龄化意味着每个缴费人必须支持更多的退休者。若人口老龄化持续滑向深入,包括养老金在内的福利制度如何为继,将成为政府和公民都苦于面对的难题。1990 年,英国的劳动者与养老金领取者的人数比是4: 1;到2030年,预计每5 名劳动者将负担2 位退休人员的养老金。老龄化的影响远不止于养老金,它还直接导致医疗保健与长期照顾等福利开支的扩大。在英国,85 岁以上老人所需的医疗和长期照顾费用,相当于中年人的20 倍。①霍华德·格伦内斯特:《英国社会政策论文集》,第124 页,第217 页。毫不夸张地说,对整个福利制度构成最大风险的正是人口老龄化。因为整个社会保障制度的成本都将随老龄化而上升,达到无法维持的程度。②周弘:《国外社会福利制度》,中国社会出版社,2002 年,第35 页。果真那样,未来的政府有可能难以兑现以往的养老承诺。难怪英国政府在约半个世纪前,就启动了延迟退休的立法程序。据欧盟委员会估算,法定退休年龄每延迟一年,预期的公共养老金支出增长可减少相当于0.6 到1 个百分点的GDP。③菲利普·泰勒:《趋向老龄化的劳动力:期待与愿景》,于戈、秦龙等译,社会科学文献出版社,2011 年,第191 页。这就不难理解,自撒切尔夫人到特蕾莎·梅政府,都在延迟退休政策上拥有共识。在新工党执政期间,有媒体声称:工党自觉而系统地偷了托利党的“外衣”,我们正生活在“布莱杰主义”(Blairjorism,布莱尔与梅杰首相的合称)的时代。④Martin Powell, Martin Hewitt, “The End of the Welfare State?”Nicholas Deakin, Catherine Jones-Finer and Bob Matthews (eds.), Welfare and the State: Critical Concepts in Political Science, Vol. III(Crisis of the Welfare State), London &New York:Routledge, 2004, p.426.无论在哪个时代,也不管福利制度发展到何种程度,执政党都有共同的愿望:希望建设一个负担得起的福利国家。

存在是进步的前提。只有福利大厦屹立不倒,才能继续向国民提供和改善福利产品。那么,如何在老龄化进程中实现英国福利制度的可持续发展呢?实践证明,延迟退休政策切实可行。重新激发老年人的潜能,让有能力、有意愿的老人延迟退休,或鼓励退休的健康老人继续在福利制度中发挥作用,有利于减轻制度运行的经济成本,弥补在养老照顾服务中的人员短缺等问题。实际上,当代的英国老人早已是养老事业的直接参与者和责任人。20 世纪80年代,在英国达到正常退休年龄并小于70 岁的老人中,有5%的人继续从事全职工作,大约10%的老人选择从事兼职工作,而参与各类志愿服务的比例则更高。1981 年,在65 岁以上的老人中,为其他老年人提供经常性帮助的比例达43%。特别是健康的“年轻老人”已经成为照顾高龄老人和失能老人的重要力量。⑤Pat Thane,“The Growing Burden of an Ageing Population?”Journal of Public Policy, Vol.7, No. 4(Oct.—Dec., 1987),pp.383-385.有人甚而提出,75 岁才是老年的真正开端。因此,面对老龄化带来的养老困境,不论是延迟退休,还是鼓励释放退休老人的劳动潜力,在当前都不失为有效的对策。

必须指出,应对老龄化时代的养老金和社会保障问题,不能只靠延迟退休这一单一举措,必须综合施策,包括适当提高养老金缴费,降低养老金支付标准,或适度地吸收移民等。不过,这些政策都自有局限。例如,在降低养老金支付标准或增加缴费前,政府无法忽视选民的意愿。无论在英国或其他民主国家,降低教育和医疗水平,绝不是赢得选民之道。⑥霍华德·格伦内斯特:《英国社会政策论文集》,第124 页,第217 页。政府能做的就是尽量用选民所愿意缴纳的税收多做事。

理论上,增加移民可作为英国政府的另一选项,然而移民所附带的问题也需审慎看待:首先,一国能否有效地吸纳移民,社会凝聚力和包容性十分关键;其次,在劳动力市场引入大量低技术水平的移民,可能对在职人员构成竞争威胁,也可能对国内现有的工资水平造成冲击;再者,假如本国生育率没有提高,单纯的移民对老龄化社会的潜在支持率很低。更何况,在不少英国人眼中,持续提升移民数量,会对本地人口的主导地位及社会安全构成威胁。毕竟,排外情绪与偏见仍是人所共知的“英国特色”。⑦阿瑟·马威克:《一九四五年以来的英国社会》,第276 页。需指出的是,在英国,外裔族群的生育表现长期强于本土女性。其中,东欧、印度和巴基斯坦等国移民的高生育率,弥补了英国女性的生育不足。可是,新近的数据显示,女性移民的生育率在下降。2016 至2017年,该群体的总和生育率首度跌破2.0,与英国本土女性1.71 的低生育率趋近。①英国国家统计局:《英格兰与威尔士的总和生育率:2005—2017 年》,https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/parentscountryofbirthenglandandwales/2017.长此以往,寄望移民充当解决老龄化问题的长效手段,恐难奏效。

综上,没有哪一选项能彻底解决老龄化造成的福利危机。不过,在当前和今后一段时期,缓解危机却离不开它们。其中,延迟退休政策的作用尤需强调,因为若不将养老金领取年龄逐步从65 岁延至70 岁,养老金制将提前遭遇困境。早在2005 年,英国养老金委员会就指出,尽管任何试图延迟养老金领取年龄的提议都将面临政治性的挑战,但随着人们寿命的延长,相应地延长工作年限似乎已是必然选择。②David Blake, Les Mayhew, “On the Sustainability of the UK State Pension System in the Light of Population Ageing and Declining Fertility”, The Economic Journal, Vol. 116, No. 512, Features (Jun., 2006), pp.F286-303.

在应对由老龄化不断加深的福利困境面前,实行延迟退休政策,的确有助于延缓危机的发生。但是,倘若英国无法扭转低生育率的颓势,以致“下一代”持续小于当代人口规模,那么,福利制度不可持续的危机,迟早会变为现实。因为国家需要的福利成本,与劳动人口所能缴纳的资金份额之间,存在不断拉大的缺口。况且,不论延迟退休,抑或转移支付,都不能代替人口本身的红利。根据对2017 年英国各年龄段人口的统计,20 至39 岁和40 至59 岁两年龄段的人口,均占总人口的26.5%;而20 岁以下人口规模仅有23.7%。③英国国家统计局:《农村人口与流动》,https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/782163/Rural_population_and_migration_February_2019.pdf.据此不难预测:由于中青年和年轻老人的规模尚可,凭借延迟退休政策的施行,今后20 年内,劳动力供给能勉力维持,英国福利制度的危机或不至于全面爆发。但是,工作人口的养老压力始终处在高位,年轻老人超期“服役”的福利成本同样不容忽视。更难的是后来者:若新生人口的规模持续萎缩,未来的福利制度靠谁来供养?后继乏人,是福利制度难以存续的真正危机。

归根到底,因人口老龄化而加剧的福利危机,最终还得靠人自身来解决。只有提高生育率,改善深度老化的人口结构,才能从根本上支撑福利制度的持续发展,这是每一代人的职责所在。就英国而言,从国家政策层面长期鼓励老龄人口超期工作,本质上是老人在为年轻一代的低生育率埋单,也是政府无力提高生育率转而采取的权宜之计。单从福利制度的角度论,年轻一代推卸养育后代的责任,看似得了便宜,实则加重了自身负担,更把自己和社会共同推向未来老无所依的险境。在福利国家的持续建设中,每代人都至关重要,没有一个人是可有可无的。就像一条链子环环相扣,每一环看似微小,但缺一不可。不论中西,人类自身的延续,是个人完善和社会发展的总前提,化解福利危机的治本之策也正在于此。

五、英国的经验与启示

人口老龄化是当代福利国家面临的普遍难题,也是贯穿21 世纪我国社会主义现代化建设全过程的现实挑战。养老金制度不是一成不变的,它应根据人口结构、社会需要和思想观念的变迁而调整。为应对人口老龄化带来的福利危机,英国政府担起主体责任,自20 世纪70 年代中期起,就制定实施延迟退休政策,试图保持福利制度的健康发展。虽获成效,但总体而言,国家福利开支逐年增加的趋势没有改变。特别是在生育率连年走低的情势下,包括养老在内的社会保障制度,面临着如何持续发展的压力。无疑,延迟退休政策应继续实施,否则国家养老金制度将有崩溃之虞。然而,这不足以解决根本问题。只有提高国内人口的生产能力,才能弥合福利制度长期稳定发展所亟需的人力资源缺口。

不论英国向何处去,她应对老龄化危机的福利举措和经验得失,值得我国借鉴。中国人口基数大,老年人的绝对数量居世界首位,这是老龄问题严峻性的根本所在。④孙鹃娟、杜鹏:《中国人口老龄化和老龄事业发展报告(2016)》,中国人民大学出版社,2017 年,第2 页。据联合国预测,21 世纪上半叶,中国将一直是世界上老年人口最多的国家,占世界老年人口总量的1/5;21 世纪下半叶,中国也将是仅次于印度的第二大老年人口大国。⑤国家应对人口老龄化战略研究养老保险制度改革与发展研究课题组:《人口老龄化与养老保障制度可持续发展研究》,华龄出版社,2014 年,第186 页。再加上快速高龄化、城乡二元制、计划生育政策等叠加影响,我国的养老保障建设较英国更难。近年来,我国开始探索实施渐进的延迟退休政策。从社会反响看,褒贬不一。在我国,提前退休向来是制度性的,而就业又是政府着力解决的最大民生,这都与延迟退休政策的倾向相左,难度不言而喻。从英国的经验看,实施延迟退休政策是必要而有效的。而且,随着人口结构、国民健康水平和政策需求的变化,一国退休年龄标准线的设定,可以也应当动态地调整,以达到最优效果。

不过,延迟退休政策终究无法代替人口生产,它只是缓解养老问题的权宜之计,并非解决福利制度可持续发展的治本之策。养老问题和福利危机的化解,最终得依靠生育率的提高及人口结构的优化。世界各国的生育政策,往往是通过税收或财政补贴等激励手段实现。鲜有像我国从1980 年以来,以行政手段直接限制生育数量的政策。然而,政府的权威和效率,恰是我国人口政策调整的优势。30 多年来,随着计划生育政策的实行,我国家庭规模逐渐缩小,越来越多的“4—2—1”家庭面临沉重的养老负担。①国家应对人口老龄化战略研究养老保险制度改革与发展研究课题组:《人口老龄化与养老保障制度可持续发展研究》,第186 页。为应对老龄化,我国于近年先后启动实施“单独两孩”和“全面二孩”政策,试图提高生育率。结果虽未达预期,政策导向却是正确的。在此基础上,政府须进一步建好“全面二孩”政策的配套工程。只有以政府为主导,实施政策创新,变“鼓励”为“奖励”,对生育二孩(乃至三孩)的家庭,以更大的力度在子女教育、住房改善、薪酬奖励、职级晋升等关键指标上重投入、出实招,解决年轻父母想生却不敢生、生得起但养不起的困境,才能使新政落地开花。否则,单靠年轻(特别是双独)家庭一力承担“养老”和“养小”的双重责任,收效必微。

总之,在“银发浪潮”的冲击下,如何实现福利制度的可持续发展,是中英两国都亟需破解的难题。英国在延迟退休政策上久久为功,既为世人提供了示范性经验,也表现出效用的有限性。由此,对它进行客观理性地分析,仍有可资借鉴的现实意义。