临床微生物检验中细菌耐药性监测的应用分析

张凌凌,李晓松,高川川,孙艳艳

(首都医科大学石景山教学医院北京市石景山医院,北京 100043)

近年来,随着临床抗生素应用不断增加,较多微生物及细菌对抗菌药物均产生一定的耐药性,进而导致临床抗生素应用效果不佳,甚至无治疗效果。因此,在选取抗菌药物治疗前,对细菌耐药性进行监测十分重要。目前临床为准确掌握细菌耐药性情况,提出开展微生物检验的理念,其中监测细菌耐药性是其重要内容之一[1]。研究显示,通过对细菌耐药性进行监测不仅可正确选择抗生素,也可减轻患者经济压力。虽然目前临床对细菌耐药性监测具有一定研究,但尚未达成统一共识,基于此,本研究旨在分析临床微生物检验中对细菌耐药性进行监测的应用研究。具示如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集2018年1月~2018年12月本院住院病人送检的痰标本、尿标本、血标本等共10055份标本,同一位患者送检的多次相同标本仅记为1次,研究共获得1603例阳性。其中3220份痰标本,检出757例阳性;3180份血标本中,检出128例阳性;1583份尿标本中,检出468例阳性,2072份其他标本,共检出250例阳性。纳入条件:患者对本次资料采集及阅览知情;无精神疾病或认知功能障碍;排除条件:凝血功能障碍或免疫系统疾病者;无常用药物过敏史等。

1.2 方法

1.2.1 建立临床微生物实验室

临床微生物实验室需包括标本接收、标本接种室、细菌分离室、细菌鉴定、消毒灭菌等功能区。标本接种及细菌分离鉴定室中需有生物的安全柜,做好安全管理。

1.2.2 细菌的耐药性监测

将痰液、血液、尿标本均按照《全国临床检验操作规范》[2]进行质化处理,将部分痰液、血液、尿接种于血平板、麦康凯琼脂平板上(生物梅里埃公司及赛默飞世尔生物化学制品有限公司),培养过程中观察菌落情况,并根据细菌分布情况进行菌落分离;分离完毕后,采用VITEK2 COMPACT型全自动微生物鉴定系统(法国梅里埃公司生产)鉴别菌株,采用纸片琼脂扩散法(K-B)及微量稀释法(MIC)测试菌株药敏性。观察并记录菌种的分布及常见细菌耐药性情况。

2 结 果

2.1 病原菌分布情况

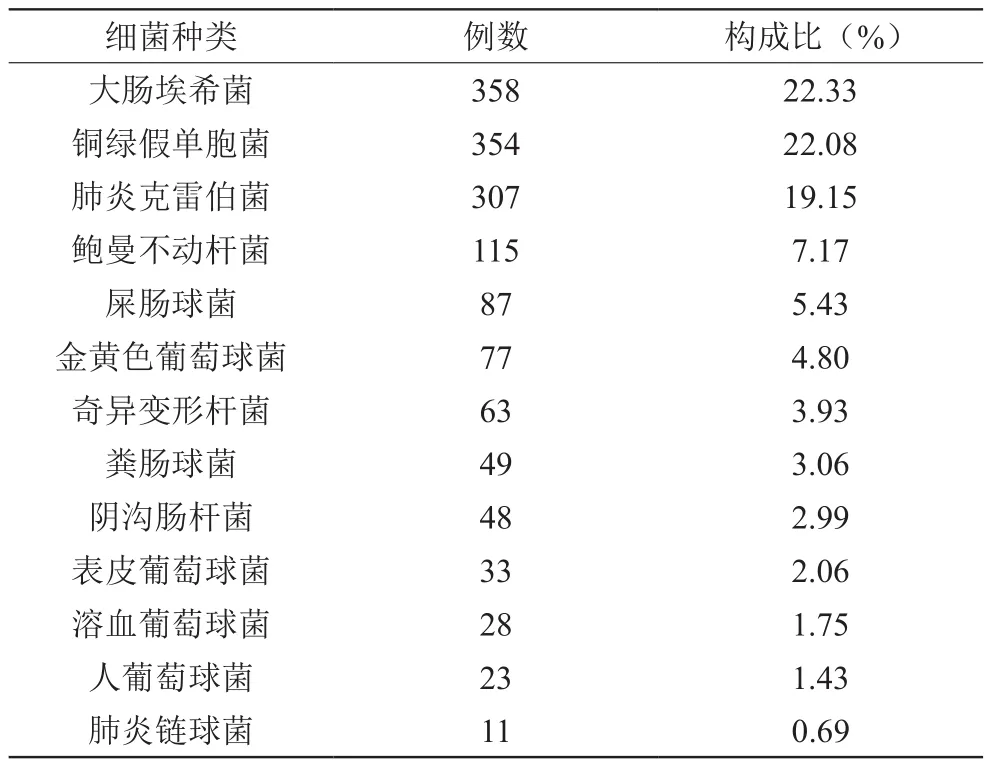

筛选出构成比占前13位的病原菌分析,其中大肠埃希菌检出率最高,占22.33%(358/1603);其次是铜绿假单胞菌及肺炎克雷伯菌,分别占22.08%(354/1603)、19.15%(307/1603)。详见表1。

表1 病原菌分布情况(n,%)

2.2 药物敏感试验结果

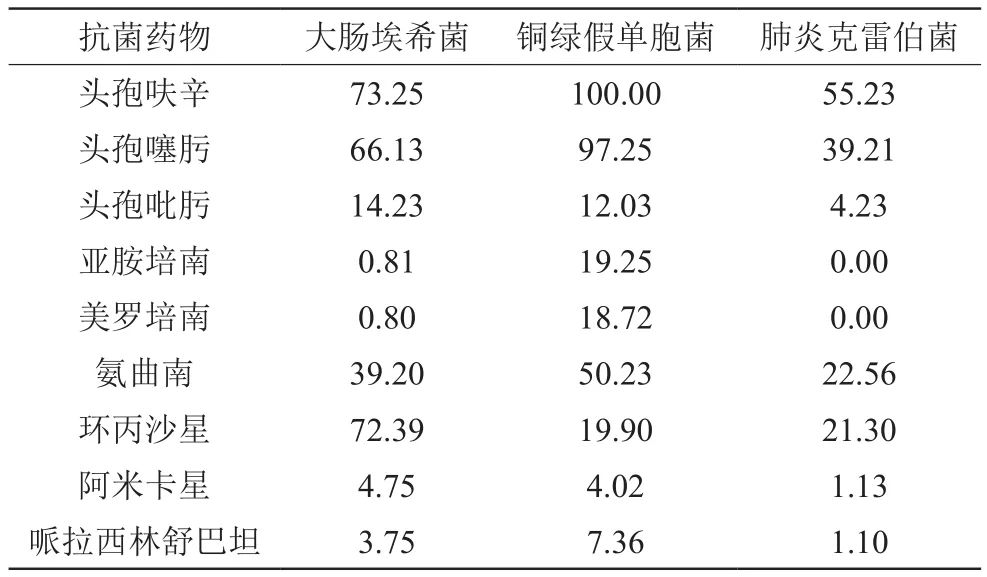

筛选出构成比占前三位的病原菌分析,大肠埃希菌对头孢呋辛耐药性最高73.25%,对美罗培南耐药性最低0.80%;铜绿假单胞菌对头孢呋辛耐药性最高100%,对阿米卡星耐药性最低4.02%;肺炎克雷伯菌对头孢呋辛耐药性最高55.23%,对亚胺培南、美罗培南耐药性最低0.00%。详见表2。

表2 药物敏感试验结果(%)

3 讨 论

随着抗菌药物应用数量及范围不断扩大,使得临床应用抗生素不规范情况增加,如使用种类过多或使用剂量超过规定范围等,导致临床治疗效果降低[3-5]。研究报道显示,耐药菌株不断在国际件传播,故全面开展细菌耐药性监测成为临床研究重点。

研究学者表示,临床微生物实验室主要目标是做好每位患者病原菌的鉴定以及药敏试验,为患者制定出最佳的治疗方案。本研究结果显示,送检10055份标本中,共检出1603例阳性,筛选出构成比占前13位的病原菌分析,其中大肠埃希菌检出率最高,其次是铜绿假单胞菌及肺炎克雷伯菌。其中大肠埃希菌对头孢呋辛耐药性最高,对美罗培南耐药性最低;铜绿假单胞菌对头孢呋辛耐药性最高,对阿米卡星耐药性最低;肺炎克雷伯菌对头孢呋辛耐药性最高,对亚胺培南、美罗培南耐药性最低,提示肠杆菌科的大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌对于二代及三代头孢菌素具有较高耐药率,但是其对于四代头孢菌素、B-内酰胺以及碳青霉烯等保持较高敏感性,耐药性相对较低,且铜绿假单胞菌对碳青霉烯以及四代头孢菌素耐药率高于其他肠杆菌科细菌。分析其原因在于,大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌可能与超广谱β-内酰胺酶有关,也可能与抗菌药物使用不规范等相关。铜绿假单胞菌是院内感染的首要病原体,其呈现多重耐药甚至泛耐药的趋势,其对碳青霉烯以及四代头孢菌素耐药率较高可能与自身耐药机制有关,同时可能与患者院内接受有创治疗、住院时间长、免疫系统等有关[6-7]。故临床需根据临床医师经验及药敏结果,合理使用抗菌药物。

综上所述,临床微生物检验中监测细菌耐药性十分重要,临床需重点关注,应根据药物耐药性选取适当抗菌药物,对避免耐药菌株进一步发展具有重要意义。