社区乙肝疫苗疑似预防接种异常反应监测与处理研究

欧阳丽,买月琴,刘菲菲

(空军济南基地门诊部,山东 济南 250002)

目前疫苗接种在我国已经广泛开展,需要接种的疫苗也涉及较多方面,可以从不同方面给予婴幼儿相应的保护,保证其健康成长。乙肝疫苗为常规的接种疫苗,研究显示该种疫苗每年在我国的接种率可达到1700万以上[1]。而疫苗接种可能会出现异常反应,比如发热、局部红肿、过敏性皮疹以及过敏性休克等,主要诱发原因为过敏原、多发性神经炎等,严重的异常反应甚至会直接导致儿童重病或者死亡,因此临床接种过程中需要严密检测异常反应并及时做好应对措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2017年2月~2019年6月在我社区医院接受接种的1202例儿童为研究对象,样本资料纳入标准:足月生产儿童;首次接种为正规医院;在本社区医院接受疫苗接种为同批次;排除标准:无法随访;患者具有湿疹以及高热等状况。

1.2 方法

跟踪随访儿童接种情况,发热:采用对家属问诊的方式进行统计;几部红肿以及硬结:以儿童次月注射疫苗时进行体检确定;过敏性皮疹、过敏性休克以及血管性水肿等:需要及时电话随访等形式。

1.3 观察项目

记录儿童的年龄、性别、出现异常状况以及处理措施。

对于儿童接种乙肝疫苗后或者接种过程中的异常情况进行严密检测,发热为腋下温度超过38.5℃,局部红肿为直径大于2.5 cm,其他症状诊断依据整个医院诊断结果。

1.4 统计学方法

将所有的数据纳入办公软件EXCEL办公软件中进行处理,需要采取对比的数据纳入统计学分析软件SPSS 20.0中分析,其中t检验分析计量资料,x2检验分析计数资料,数据比较后P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

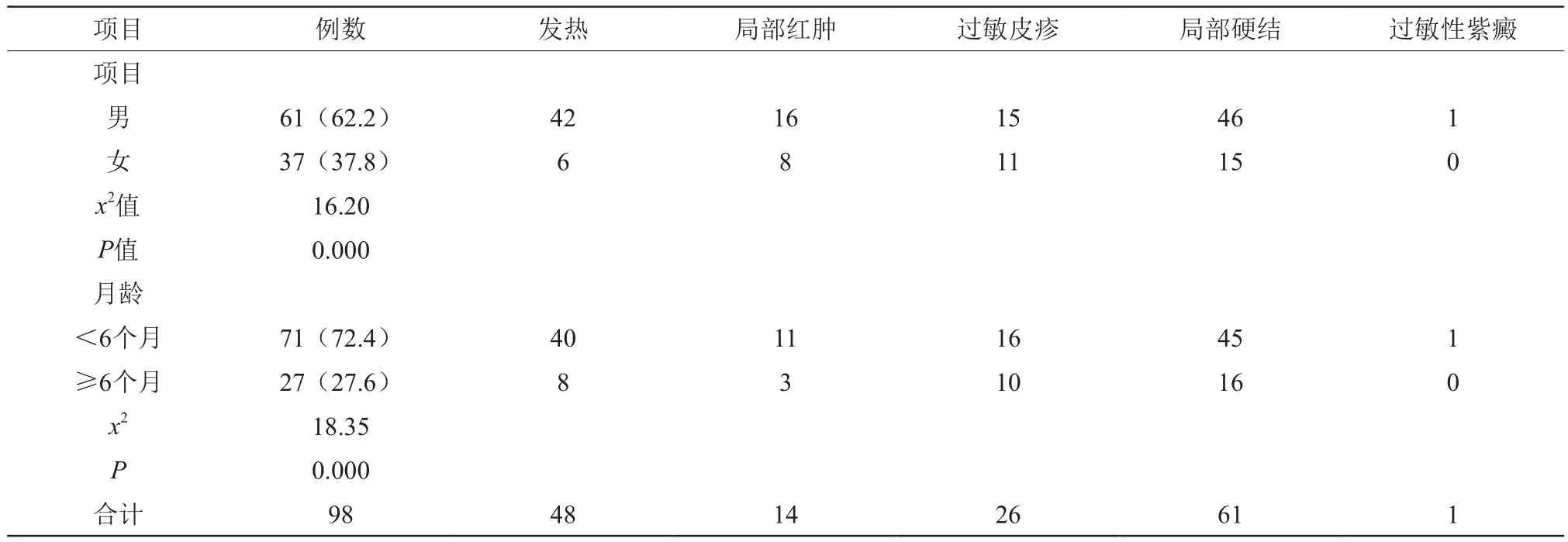

2.1 异常反应与年龄和性别之间的关系

1202例儿童中98例出现异常,异常发生率为8.2%(98/1202);主要为发热、局部红肿以及硬结为主,年龄段集中在6个月以下,男性发生率高于女性,具体结果见表1。

表1 异常反应与年龄和性别之间的关系[n(%),n=98]

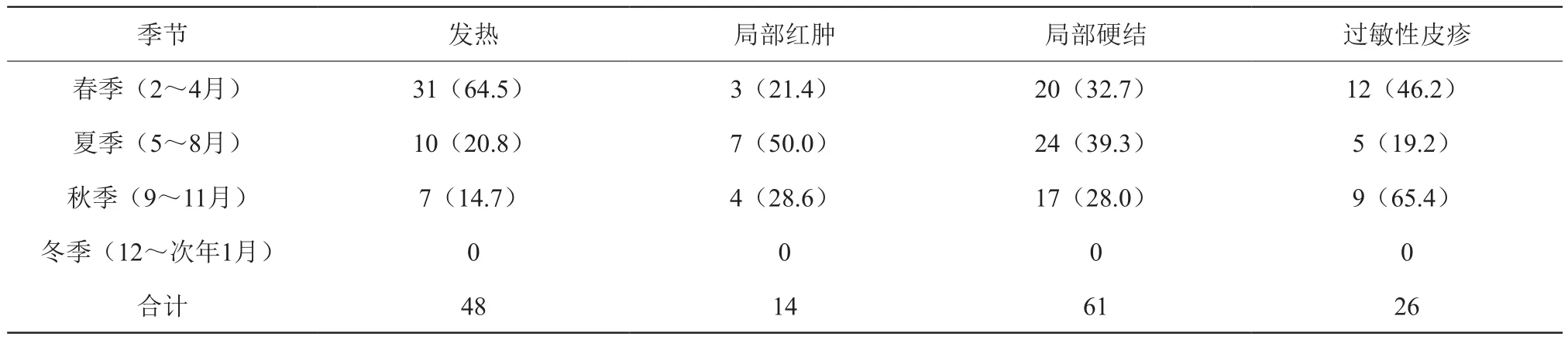

2.2 患儿在不同季节注射疫苗异常异常反应发生情况

发热的患儿主要以夏季为主,秋季和春季发生率比较低,而冬季未见出现,其中局部红肿以及硬结的主要发生季节为春秋季节,具体情况见表2。

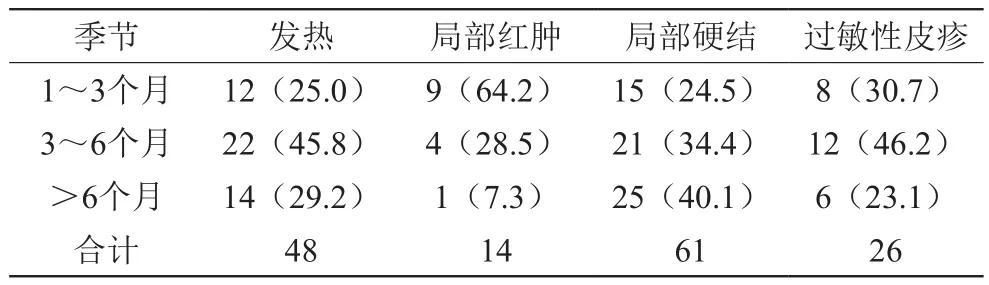

2.3 不同月龄患儿发病时间情况

由于过敏性紫癜的发病率较少,仅有1例患儿出现,因此本次不将该例患儿纳入分析,经统计分析发现3~6个月患儿主要为发热,局部红肿患儿为1~3个月,局部硬结患儿主要为6个月以上,结果见表3。

表2 患儿在不同季节注射疫苗异常异常反应发生情况[n(%)]

表3 不同月龄患儿发病时间情况[n(%)]

3 讨 论

乙肝疫苗是比较常见的一种疫苗,能够很好的预防新生儿乙肝出现,而随着疫苗案例的发生以及报道增加使得人们对于疫苗的安全性关注度增加。乙肝疫苗作为冷链运输并且需要多次注射的疫苗,对其免疫性以及注射后的异常进行跟踪监测十分必要,可以为后续的预防以及处理提供相应的数据[1]。

HepB是公认安全系数最高的疫苗,除了有效预防乙肝以外还能够防止乙肝病毒感染从而引发肝硬化以及肝癌[2]。1992年我国将该疫苗接种纳入了免疫接种计划,但是由于应用后出现个体差异明显,使其使用受到限制,此时异常反应开始受到人们关注。

乙肝疫苗出现的不良情况可以分为以下几种:(1)不良反应。主要为过敏性反应、神经炎、脑炎、全身化脓性感染以及局部硬结等。(2)疫苗质量事故。疫苗的抗原成分比如稳定剂、防腐剂等附加物质可引起一系列的病理生理反应,此外如果生产疫苗中出现质量不合格,以及疫苗运输和存储过程中出现不当行为则会导致疫苗质量事故。(3)接种事故。接种工作是一项严谨工作,接种操作不规范可造成机体组织器官损伤;(4)偶合症。主要是由于接种过程中接受人处于某些疾病的潜伏期,接种后处于发病期,则出现疾病;(5)心因性反应。接种者自身心理因素、接种期间同时服用其他药物和自身内分泌系统紊乱可引起相关的异常反应[3]。

对于不同季节的疫苗接种来说,发生疫苗接种异常主要时间为夏季,因夏季温度比较高,而儿童体温调节中枢处于比较低端水平,处于高温环境下容易出现发热,加上疫苗的刺激使得发热状态明显,该种情况一般一周左右自动消失,不需要特殊处理,后续注射后注意交代家长减少儿童衣物,避免处于过热环境中。相关研究表面[4],不同季节出生的婴儿期接种不良反应的比例也会存在差异,而对于不同季节接种的婴儿而言,发生接种异常主要集中在夏季,主要为夏季体温较高,环境温度高,该种情况下婴幼儿接种疫苗后出现提升升高的正常情况,但一般发热患儿会在1周左右自然缓解,因此在接种疫苗时需要对家属做好加健康宣教工作,避免患儿发热时盲目用药。局部红肿、局部硬结可能与儿童娇嫩皮肤相关,因此注射后由比较交代家长使用温热水热敷,缓解症状;本次资料中出现过敏性皮疹、过敏性紫癜,可能与儿童不完善免疫系统相关,出现后需要到上级医院出来。本次研究中出现1例患儿在中心观察期发生了紫癜,家属直接将患儿送至上级医院,事后未能及时的告知,从而错过统计,因此后续的工作中,需要社区人员进一步细化监测措施,做好宣传教育工作。相关研究显示[5],在提高乙肝疫苗接种异常反应资料收集中,接种异常反应并未出现大幅度的增加,乙肝疫苗接种具有较高临床安全性。总之对于乙肝疫苗来讲,社区中心的疫苗疑似预防接种异常反应的检测主要场所,需要加强监测力度,并加强宣传力度,提高人们对于疫苗接种知识的熟悉度。本次资料中男性儿童出现率高于女性,目前尚未有足够证据说明以现象,但低于6个月龄儿童发生率高需要注意。

足够的抗原刺激是获得免疫的有力保证,但是这些需要通过多次的接种来实现,接种一种疫苗次数越多,发生异常反应的可能性会增加。但异常反应的出现于多种因素相关,比如疫苗质量、个人体质、接种时间以及家长的护理情况等。异常反应的增多在大众化、媒体化情况下引起人们对于疫苗异常反应的关注度增加,具体表现为大众对于疫苗安全性过于忧虑,这给疫苗接种工作带来一定不利影响,可能会降低公众对于疫苗和医生的信任度,最终导致疫苗接种工作难以开展,不利于儿童健康成长。以上情况提示我们需要积极采取措施降低疫苗接种异常反应的影响,首先为提升宣传和宣教力度,在社区积极开展相应的宣教和宣传工作,提升家长对于疫苗接种认识度,纠正错误认识。此外也需要提高基层接种人员的综合素质,改善预防接种的服务质量,严格执行免疫苗程序和正确掌握疫苗接种禁忌,做好安全注射;做好每天的正能量宣传,从不同角度开展相关工作[6]。

总之,社区乙肝疫苗疑似预防接种异常反应较高,且主要发生于6个月以下的男性儿童,后续开展接种时需要做好预防和告知工作。