伴囤积症状强迫症患者的临床特征研究

吕 娜,叶惠玲,范 青,肖泽萍

上海交通大学医学院附属精神卫生中心,上海200030

强迫症(obsessive-compulsive disorder,OCD)是一类以反复出现的强迫思维或强迫行为为主要临床特征表现的精神疾病,会引起患者显著的痛苦及功能受损[1]。强迫症的终身患病率达到2%~3%[2]。最新数据显示,我国强迫障碍的终身患病率为2.4%[3]。在强迫症的症状表现中,囤积(hoarding)是常见的类型之一。强迫性囤积(compulsive hoarding)的定义是过度获取和无法丢弃没有价值的物品[4]。囤积过去被认为是强迫性人格障碍的一个诊断因素,或强迫障碍的一种症状表现。但越来越多的迹象表明仅囤积的患者和强迫症患者差异较大,例如大脑激活模式上的不同[5-6]以及基因遗传上的差异[7]。因此,《精神疾病诊断与统计手册(第5 版)》[Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(Fifth Edition),DSM-5]提出了囤积障碍(hoarding disorder)的诊断。但是囤积障碍与强迫症之间的关系还需进一步研究,如探究有/无囤积症状的强迫症患者在临床特征表现、人格因素、强迫信念等方面的异同。

因此,本研究采用横断面研究方法,比较有/无囤积症状的强迫症患者及健康对照在强迫症状严重程度、抑郁焦虑水平、人格特征和强迫信念等特征上的表现,以明确伴囤积症状的强迫症患者的临床特征,为理解囤积与强迫症的关系以及强迫症的诊断与治疗提供帮助。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究数据来自上海交通大学医学院附属精神卫生中心强迫症课题组既往临床治疗研究中收集的基线数据,所有被试入组时已签署知情同意书。

强迫症患者组为2014 年4 月—2017 年5 月就诊于附属精神卫生中心的门诊患者。入组标准:①年龄18 ~54岁,男女不限。②符合美国《精神障碍与诊断手册(第四版)》(DSM-Ⅳ)的强迫症诊断标准。③耶鲁-布朗 强 迫 量 表(Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale,YBOCS)评分≥16 分。④初中及以上文化程度。排除标准:①符合DSM- Ⅳ中与强迫症共病的其他轴Ⅰ诊断[根据简明国际神经精神障碍交谈检查表(Mini International Neuropsychiatric Interview,MINI)评估筛查]。②存在消极观念或自杀风险较高。③患有严重躯体疾病或中枢神经疾病,处于妊娠期或哺乳期。

健康对照(healthy control,HC)组为同期通过广告招募的健康志愿者,入组标准:①年龄18 ~54 岁,男女不限。②初中及以上文化程度。③无精神疾病史及精神科药物服用史。④MINI 评估筛查结果不符合强迫症或DSM-Ⅳ中其他精神障碍的诊断标准。排除标准:①存在消极观念或自杀风险较高。②患有严重躯体疾病或中枢神经疾病,处于妊娠期或哺乳期。

1.2 研究工具

本研究采用他评方式评估被试的临床症状,自评方式评估人格特质和强迫信念。评估人员通过系统培训及一致性评估后施测。

1.2.1 一般情况调查表 内容包括被试的性别、出生日期、受教育年限等基本人口学信息,以及与强迫症相关的一些临床特征,例如首发年龄、发作次数及总病程等。

1.2.2 囤积症状 是否有囤积症状是通过Goodman 等[8]开发的耶鲁 - 布朗强迫症状清单中的对应条目来评估的。该症状清单中有2 个条目评估囤积症状,分别是囤积强迫思维和囤积强迫行为。患者根据目前的情况做出是否应答,任一项选择“是”则视为有囤积症状,“否”则视为无囤积症状。据此将患者组分为囤积(OCD/hoarding)组和非囤积(OCD/non-hoarding)组。

1.2.3 强迫症状严重程度 采用YBOCS 评估被试的强迫症严重程度。该量表是由Goodman 等[8]编制的一种半结构式他评量表,主要由10 个条目构成,5 个条目评估强迫思维,另外5 个评估强迫行为。该量表采用0 ~4 分的5 级评分法,总分越高则强迫症状越严重。徐勇等[9]的研究证明中文版YBOCS 具有良好的信度和效度。此外,本研究还使用了该量表的第11 ~16 项补充条目,分别测量患者的自知力、回避、优柔寡断、过度责任心、病理性迟缓和病理性怀疑,以上条目反映的是与强迫症相关的一些临床特征,但不一定是核心特征,因此不记入YBOCS 总分。

1.2.4 抑郁和焦虑水平评估 采用24 项汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)评估被试的抑郁水平。HAMD 为他评量表,部分条目采用5 级评分(0 ~4 分),少数条目采用3 级评分(0 ~2 分);总分越高,抑郁症状越严重。

采用14 项汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)评估被试的焦虑水平。HAMA 采用他评方式,采用0 ~4 分的5 级评分法;总分越高,焦虑症状越严重。

1.2.5 人格特质 采用大五人格量表简化版(Neuroticism Extraversion Openness Five-Factor Inventory,NEO-FFI)评估被试的人格特质水平。NEO-FFI 包含60 个条目,采用1 ~5 级评分,评估神经质、外向性、开放性、宜人性和尽责性5 种人格特质[10]。神经质得分高说明情绪不稳定;外向性得分高说明性格外向;开放性得分高说明思想开放性高,容易接受新鲜事物;宜人性得分高说明性格随和,与人相处融洽;尽责性得分高说明做事谨慎,责任心强。研究[11]表明,中文版NEO-FFI 具有良好的信度和效度。

1.2.6 强迫信念 强迫信念属于认知特征,主要包括3 个方面:①夸大个人责任和高估威胁。②追求完美和难以容忍不确定性。③过度看重个人的思想和控制这些思想的需要。使用强迫信念问卷(Obsessive Belief Questionnaire-44,OBQ-44)[12]进行评估。该问卷包含44 个 条目,采用1 ~7 级评分,包含3 个强迫信念因子:责任感威胁评估、完美主义确定性、重要性控制思维。分数越高表示强迫信念越多。该问卷的中文版具有良好的信度和效度[13]。

1.3 统计学分析

使用SPSS 22.0 软件进行数据统计与处理。定量资料用±s 表示,3 组间比较使用协方差分析,将年龄和受教育年限作为协变量,两两比较采用Bonferroni 法。定性资料用频数和百分率表示,组间比较使用χ2检验。各个自变量对因变量的影响采用Logistic 回归。采用双侧检验,P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口学信息

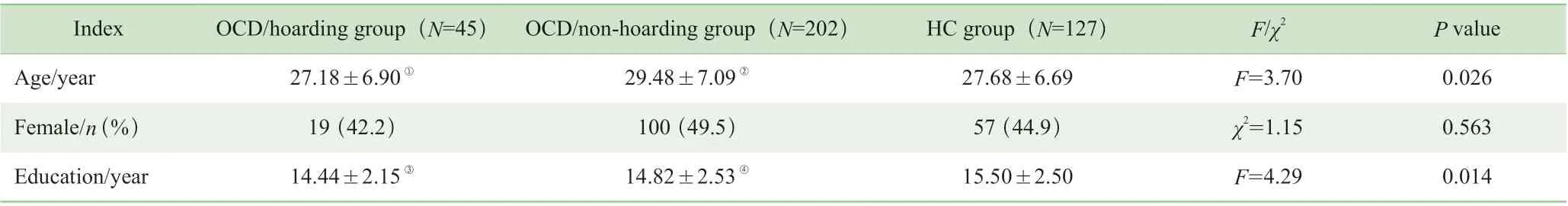

本研究样本包含247 例强迫症患者,其中45 例患者伴有囤积症状,占患者总数的18.2%。通过χ2检验发现,3 组之间的性别差异无统计学意义(P=0.563)。通过方差分析发现,3 组被试的年龄和受教育年限差异有统计学意义(均P<0.05)(表1)。

表1 3 组被试的人口学信息比较Tab 1 Comparison of demographic information among the three groups of subjects

2.2 3 组抑郁水平、焦虑水平、人格特质和强迫信念的比较

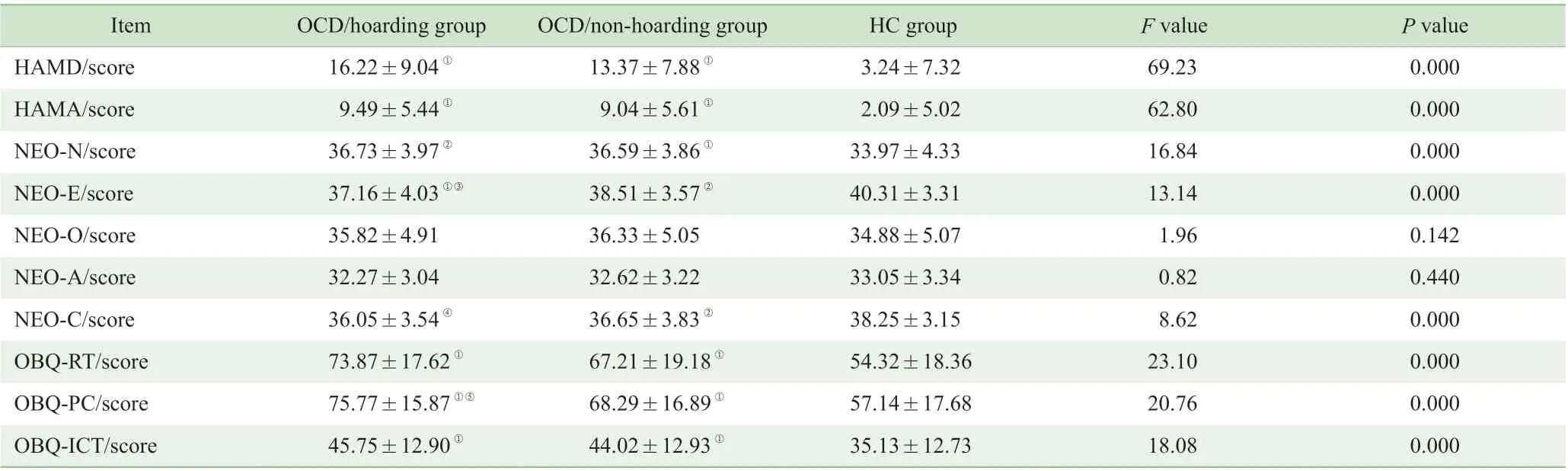

采用协方差分析,在控制年龄和受教育年限后,比较3 组被试的抑郁水平、焦虑水平、人格特质和强迫信念。若组间差异有统计学意义,则通过Bonferroni 法进行两两比较。如表2 所示,OCD/hoarding 组和OCD/non-hoarding 组的HAMD、HAMA 得分均显著高于HC组(均P=0.000),但2 个OCD 组之间差异无统计学意义。在人格特质方面,3 组被试在开放性和宜人性得分上差异无统计学意义;在神经质得分上,OCD/hoarding 组和OCD/non-hoarding 组均显著高于HC 组(均P<0.05);在尽责性得分上,2 组均低于HC 组(均P<0.05);而在外向性得分上,两两之间的差异均具有统计学意义(均P<0.05),得分从低到高依次为OCD/hoarding 组、OCD/non-hoarding 组、HC 组。在强迫信念方面,2 个OCD 组的责任感/威胁评估、完美主义/确定性和重要性/控制思维得分均显著高于HC 组(均P=0.000),OCD/hoarding组仅在完美主义/确定性得分上显著高于OCD/no hoarding组(P=0.037)。

表2 3 组被试抑郁水平、焦虑水平、人格特质和强迫信念的单因素协方差分析Tab 2 Univariate covariance analysis of depression levels, anxiety levels, personality traits and obsessive-compulsive beliefs in the three groups

2.3 2 组强迫症患者的临床特征比较

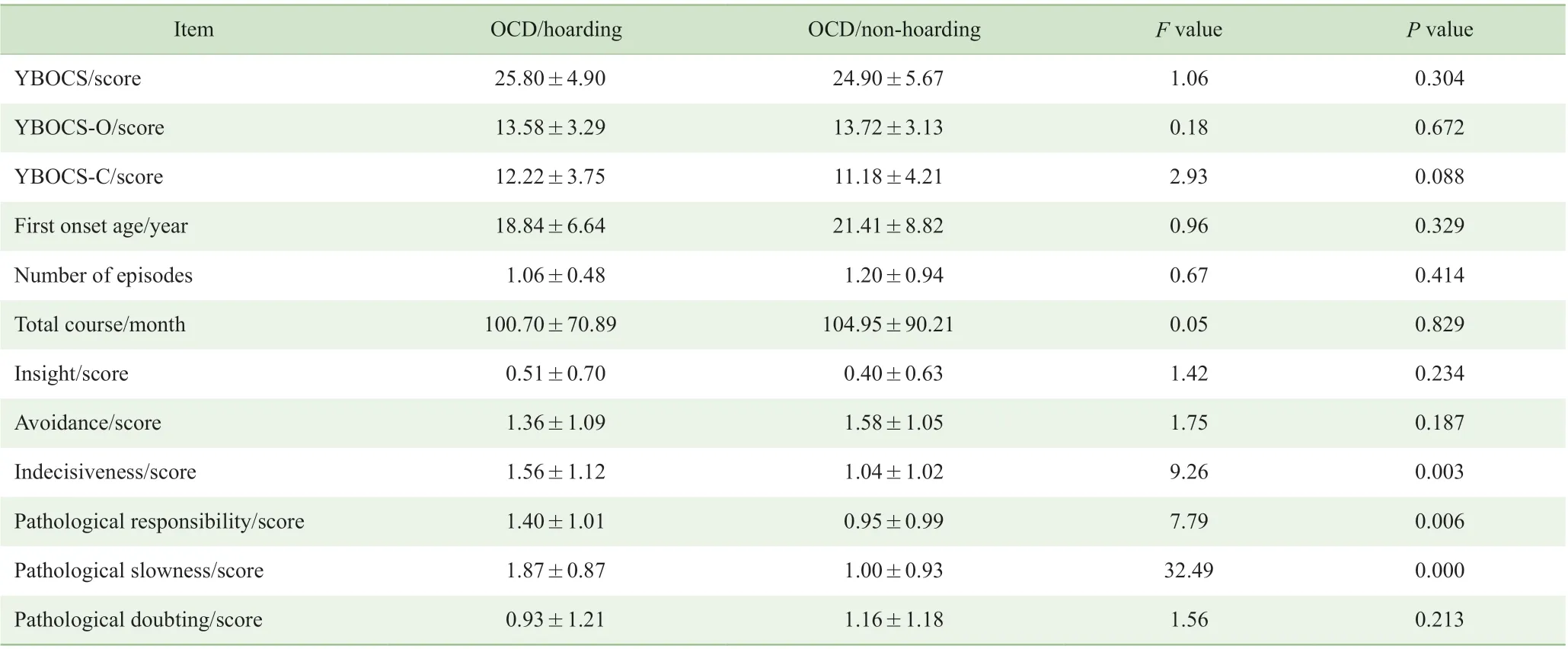

进一步对2 个患者组的临床特征表现进行比较。由于OCD/hoarding 组的年龄显著小于OCD/non-hoarding 组,因此以年龄为协变量,进行单因素协方差分析。在控制年龄之后,2 组患者在YBOCS 总分、强迫思维得分、强迫行为得分、首发年龄、发作次数及总病程方面差异均无统计学意义。而在YBOCS 量表附加条目上,相比于OCD/non-hoarding 组,OCD/hoarding 组在优柔寡断、过度责任心以及病理性迟缓条目上得分更高(均P<0.05)。

表3 OCD/hoarding 组与OCD/non-hoarding 组的临床特征比较Tab 3 Comparison of clinical characteristics between the OCD/hoarding group and the OCD/non-hoarding group

2.4 强迫症囤积症状的预测因素

为了找到强迫症囤积症状相关因素,以是否伴有囤积症状为因变量,将年龄、性别、受教育年限、优柔寡断、过度责任心、病理性迟缓、外向性、完美主义/不确定感作为自变量纳入Logistic 回归方程,分析结果如表4 所示,年龄(P=0.044)、病理性迟缓(P=0.000)和外向性人格(P=0.041)有统计学意义。年龄每增加一岁,囤积症状出现的风险降低6%(OR=0.94);外向性得分每增加1 分,囤积症状出现的风险降低11%(OR=0.89);病理性迟缓得分每增加1 分,囤积症状出现的风险增加1.5 倍(OR=2.50)。

表4 强迫症囤积症状的Logistic 回归分析Tab 4 Logistic regression analysis of hoarding symptoms in OCD

3 讨论

本研究从人格特质、强迫信念和强迫症的临床表现等多个角度,探究伴囤积症状的强迫症患者的临床特征。研究结果表明,相比健康对照人群,强迫症患者的抑郁和焦虑水平更高,在人格特征上具有高神经质、低尽责性和低外向性的特点,且强迫信念更强烈。相较于无囤积症状的患者,有囤积症状患者的抑郁、焦虑水平没有显著差异,但具有更低的外向性水平、更多的完美主义和无法容忍不确定性的强迫信念,并且有更多的优柔寡断、过度责任心和病理性迟缓。年龄、外向性人格特征和病理性迟缓是对囤积症状有重要预测作用的风险因素。

在本研究中,囤积组的平均年龄小于非囤积组,并且Logistic 回归发现年龄的增加会降低出现囤积症状的风险,这可能是由于囤积症状的发生年龄较小。一项纳入了25 篇研究的元分析[14]结果表明,囤积症状通常开始于青春期,平均发病年龄16.7 岁,也有部分患者在老年起病,发病年龄可能存在双峰分布。此项研究还发现,与非强迫症相比,强迫症患者出现囤积的起病年龄平均降低了 4 岁。上述结果与本研究的发现相一致,在中青年的强迫症患者中,年龄较小的患者出现囤积症状的风险会更大。由于本研究样本中绝大多数患者的年龄在18 ~50 岁之间,因此研究结论难以推广到老年群体中。根据囤积症状也可能在老年期起病推测,也许在老年强迫症患者中,年龄与囤积症状的关系有所不同。例如,Cath 等[15]的研究发现老年人随着年龄的增长越来越难以丢弃物品,囤积症状更加严重。关于年龄与囤积症状的关系还需纳入更全的年龄样本进行研究。

在人格因素方面,伴有囤积症状的强迫症患者表现出低外向性水平,并且外向性水平的提高能够降低囤积症状发生的风险。这与Hezel 等[16]及Boerema 等[17]的研究结果是一致的。外向性测量的是对人际交往、活动、刺激需求和体验快乐的能力的偏好,低外向性的人往往对人际交往等活动缺乏兴趣,性格偏内向。Boerema 等[17]的研究揭示了强迫症患者的囤积症状与更高的自闭症量表分数、朋友更少等变量相关,说明有囤积症状的强迫症患者可能更不愿意与他人接触,社交功能受损。但是LaSalle-Ricci等[18]的研究结果却发现在回归方程中,越高的外向性水平预示着越高的囤积分数。由于横断面研究的局限性,还需要通过纵向研究来进一步阐明外向性与囤积症状之间的相互作用关系。

本研究的另一项重要发现是病理性迟缓是囤积症状发生的重要风险因素。从理论上来说,囤积行为源于对物品的不寻常的信念、强烈的情感依恋、执行功能缺陷、行为回避和生命早期情感或物质的匮乏等因素[19-20]。对于强迫症患者而言,迟缓一般是由启动目标导向行为的障碍导致的,属于执行功能缺陷,抑制强迫性思维或者从事仪式性行为需要消耗大量的神经认知资源[21]。难以启动目标导向行为可能导致丢弃困难,进而导致囤积症状加重。此外,病理性迟缓也可能与决策困难相关。本研究的结果也支持了囤积症状的患者在做决策时更加优柔寡断,这与囤积的核心特征(过度获取、难以丢弃以及杂乱无章)密切相关[22]。有囤积症状的患者过度责任心得分更高,也说明他们更容易认为负面事件会因为他们的想法或行为而产生,因此过度担心丢弃物品可能会造成不良后果。在既往的儿童青少年及成人的强迫症研究[4,23]中,都有证据表明有囤积症状的患者在YBOCS 的病理性责任心、优柔寡断及病理性怀疑条目上得分较高,与本研究结果一致。

此外,在强迫信念方面,本研究发现了有囤积症状的强迫症患者具有更加突出的完美主义和难以忍受不确定性的认知特点。对不确定性和痛苦的不容忍这一认知特征是近期囤积障碍研究的热点之一[24]。既往研究[25-27]也支持难以忍受不确定性与囤积症状的严重程度密切相关,说明有囤积症状者难以丢弃物品的原因之一可能是难以承受物品丢弃后的不确定性后果。有研究[19]表明完美主义和优柔寡断与囤积症状的严重程度是显著相关的,与本研究的发现 一致。

本研究尚存在一些不足之处。首先,由于收集样本时采用的是DSM-Ⅳ的诊断标准,囤积症状被概念化为强迫症诊断的一部分,因此无法探讨此样本中的患者除了强迫症外,是否还符合囤积障碍的诊断标准。其次,使用YBOCS 强迫症状清单中的条目可以区分患者是否有囤积症状,但没有进一步量化其严重程度,这可能成为数据分析中的混杂因素。最后,采用横断面研究方法,只能提示与囤积症状发生的相关因素,无法做出因果关系的 推论。

本研究有助于加深对伴囤积症状的强迫症患者的理解,且在一定程度上支持了囤积障碍独立于强迫症的诊断。建议日后开展纵向研究来进一步明确囤积的发生和维持因素,以及探究与囤积相关的临床特征是否会给治疗带来影响,以帮助后续开展更具针对性的临床治疗,尤其是心理治疗。

参·考·文·献

[1] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM- Ⅳ[M]. 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association, 2013.

[2] Ruscio AM, Stein DJ, Chiu WT, et al. The epidemiology of obsessivecompulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication[J]. Mol Psychiatry, 2010, 15(1): 53-63.

[3] Huang YQ, Wang Y, Wang H, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study[J]. Lancet Psychiatry, 2019, 6(3): 211-224.

[4] Steketee G, Frost R. Compulsive hoarding: current status of the research[J]. Clin Psychol Rev, 2003, 23(7): 905-927.

[5] Hough CM, Luks TL, Lai KR, et al. Comparison of brain activation patterns during executive function tasks in hoarding disorder and non-hoarding OCD[J]. Psychiatry Res Neuroimaging, 2016, 255: 50-59.

[6] Mathews CA, Perez VB, Delucchi KL, et al. Error-related negativity in individuals with obsessive-compulsive symptoms: toward an understanding of hoarding behaviors[J]. Biol Psychol, 2012, 89(2): 487-494.

[7] Iervolino AC, Rijsdijk FV, Cherkas L, et al. A multivariate twin study of obsessive-compulsive symptom dimensions[J]. Arch Gen Psychiatry, 2011, 68(6): 637-644.

[8] Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Ⅰ. Development, use, and reliability[J]. Arch Gen Psychiatry, 1989, 46(11): 1006-1011.

[9] 徐勇, 张海音. Yale-Brown 强迫量表中文版的信度和效度[J]. 上海精神医学,2006, 18(6): 321-323.

[10] De Fruyt F, McCrae RR, Szirmák Z, et al. The five-factor personality inventory as a measure of the five-factor model: Belgian, American, and Hungarian comparisons with the NEO-PI-R[J]. Assessment, 2004, 11(3): 207-215.

[11] 姚若松, 梁乐瑶. 大五人格量表简化版(NEO-FFI)在大学生人群的应用分析[J]. 中国临床心理学杂志, 2010, 18(4): 457-459.

[12] Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Development and initial validation of the obsessive beliefs questionnaire and the interpretation of intrusions inventory[J]. Behav Res Ther, 2001, 39(8): 987-1006.

[13] 雷辉, 王芹, 王瑜萍, 等. 强迫信念问卷中文版的信度和效度研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2014, 22(2): 264-266.

[14] Zaboski BA Ⅱ , Merritt OA, Schrack AP, et al. Hoarding: a meta-analysis of age of onset[J]. Depress Anxiety, 2019, 36(6): 552-564.

[15] Cath DC, Nizar K, Boomsma D, et al. Age-specific prevalence of hoarding and obsessive compulsive disorder: a population-based study[J]. Am J Geriatr Psychiatry, 2017, 25(3): 245-255.

[16] Hezel DM, Hooley JM. Creativity, personality, and hoarding behavior[J]. Psychiatry Res, 2014, 220(1/2): 322-327.

[17] Boerema YE, de Boer MM, van Balkom AJLM, et al. Obsessive compulsive disorder with and without hoarding symptoms: characterizing differences[J]. J Affect Disord, 2019, 246: 652-658.

[18] LaSalle-Ricci VH, Arnkoff DB, Glass CR, et al. The hoarding dimension of OCD: psychological comorbidity and the five-factor personality model[J]. Behav Res Ther, 2006, 44(10): 1503-1512.

[19] Frost RO, Hartl TL. A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding[J]. Behav Res Ther, 1996, 34(4): 341-350.

[20] Mataix-Cols D, Frost RO, Pertusa A, et al. Hoarding disorder: a new diagnosis for DSM-V?[J]. Depress Anxiety, 2010, 27(6): 556-572.

[21] Hymas N, Lees A, Bolton D, et al. The neurology of obsessional slowness[J]. Brain, 1991, 114(Pt 5): 2203-2233.

[22] Frost RO, Tolin DF, Steketee G, et al. Indecisiveness and hoarding[J]. Int J Cogn Ther, 2011, 4(3): 253-262.

[23] Mataix-Cols D, Nakatani E, Micali N, et al. Structure of obsessive-compulsive symptoms in pediatric OCD[J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2008, 47(7): 773-778.

[24] Davidson EJ, Dozier ME, Pittman JOE, et al. Recent advances in research on hoarding[J]. Curr Psychiatry Rep, 2019, 21(9): 91.

[25] Wheaton MG, Abramowitz JS, Jacoby RJ, et al. An investigation of the role of intolerance of uncertainty in hoarding symptoms[J]. J Affect Disord, 2016, 193: 208-214.

[26] Mathes BM, Oglesby ME, Short NA, et al. An examination of the role of intolerance of distress and uncertainty in hoarding symptoms[J]. Compr Psychiatry, 2017, 72: 121-129.

[27] Castriotta N, Dozier ME, Taylor CT, et al. Intolerance of uncertainty in hoarding disorder[J]. J Obsessive Compuls Relat Disord, 2019, 21: 97-101.