我国转化医学国家重大科技基础设施建设初探

李冬凉,赖昱臣,张薇薇,王 戬,李春红,王甦平,施琼芸,张 行,陶晔璇

上海交通大学医学院学科规划处,上海 200025

国家重大科技基础设施(简称大设施)是一种为科技创新提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统[1]。大设施着眼于国计民生,以满足国家战略需求、攻克“卡脖子”科技难题为目标,引领、推进未来产业发展,为国家提供强有力的科技支撑[2]。第二次世界大战之后,发达国家大力推动科技发展,斥巨资兴建大型设施。目前,大设施以及在此基础上组建的国家实验室已成为发达国家提高其综合科技实力的有效路径,亦是其在国际科技竞争中的重要战略支撑[3]。与发达国家相比,我国大设施的建设启动较迟。在20 世纪50、60 年代“两弹一星”计划的带动下,国家逐步加大科技投入,推进各领域的大设施建设。随着20 世纪末转化医学研究的兴起,我国从2013 年起陆续批准了5 个转化医学领域的大设施建设。本研究梳理了国内外大设施建设的经验和启示,并总结了我国现有转化医学大设施建设的初步经验,以期为我国转化医学大设施的未来发展提供借鉴。

1 资料和方法

1.1 研究资料

本研究的资料来源于国家发展和改革委员会、中国科学院高能物理研究所、转化医学国家重大科技基础设施(上海)[简称转化医学大设施(上海)]、北京协和医院、四川大学、中国人民解放军总医院和英国散裂中子源(ISIS Neutron and Muon Source,https://www.isis.stfc.ac.uk)等相关机构的网站信息,以及中国知网(CNKI)数据库、EBSCO 旗下的ASP(Academic Search Premier)学术期刊数据库和美国生物医学文献数据库(PubMed)中的相关文献。

1.2 研究方法

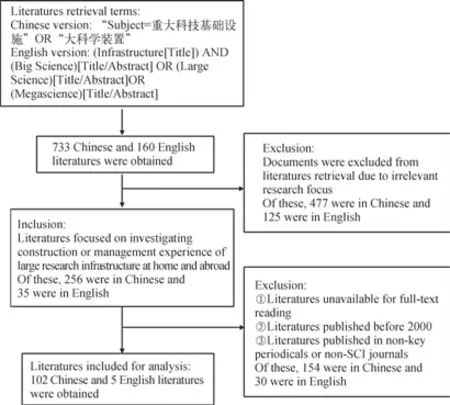

1.2.1 文献分析法 截至2020 年5 月10 日,本研究在上述机构的网站及数据库中进行信息及文献检索,对我国现有大设施的建设历程与现状进行梳理,并比较国内外大设施建设存在的差距。经统计,本研究共计检索相关文献893 篇,依据文献主题、文献质量、发表年份及期刊质量4 个标准,最终筛选出107 篇(102 篇为中文、5 篇为英文)进行详细分析,总结国内外大设施建设的经验和启示。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图Fig 1 Flowchart of literatures screening

1.2.2 专家访谈法 由于我国转化医学大设施建设可借鉴的文献较少,本研究通过专家访谈法进行弥补。共计邀请了14 位专家,分别来自上海交通大学(10 位)、四川大学(2 名)、上海市发展和改革委员会及上海市科学技术委员会(各1 位)。所有专家的职称均为中级以上,且均在医疗、科研行业或政府管理部门工作超过10 年,承担或熟悉转化医学大设施的建设与管理。专家访谈内容包括国内大设施建设的现状、经验、存在问题及发展建议,以及我国转化医学领域大设施建设已取得的初步经验。

2 结果

2.1 我国大设施建设历程与现状

截至2020 年5 月10 日,国家发展和改革委员会已布局建设了55 个大设施 。依据权威机构公开发布的资料,本研究共计整理出其中的44 个大设施的相关信息,包括大设施的名称、建设地点、依托单位、获批年份、投资总额、主要研究方向、开工时间、投入运行时间等,并基于此总结出我国大设施建设现状的4 个特点:①主要依托中国科学院和高校建设,其中39 个大设施建设依托前者(含联合)、9 个依托后者(含联合)。②相对集中于北京、上海等城市,其中10 个大设施建设地在北京、7 个在上海。③相对集中在物理领域,其中仅在依托机构名称或主要研究方向中含“物理”字样的大设施有22 个。④建设速度不断加快,我国自1966 年首个大设施——短波授时系统开工建设以来,至20 世纪末的14 年间仅增加了6 个大设施,而进入21 世纪的20 年间则增加了38 个,其中近5 年新增20 个。

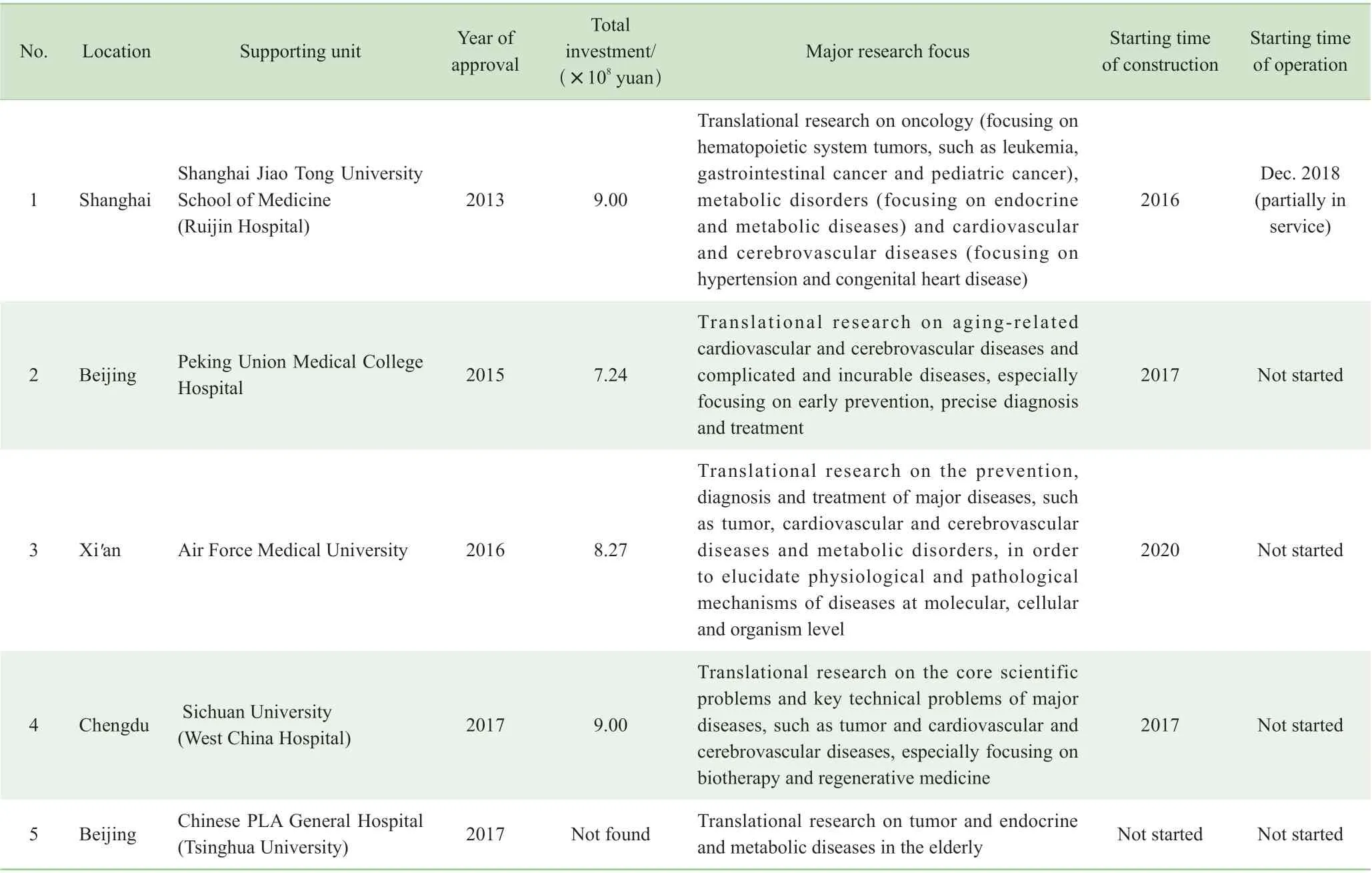

我国转化医学大设施建设的总体目标是要形成一个覆盖全国主要区域的转化医学研究支撑平台体系。目前,该建设主要针对肿瘤、代谢性疾病和心脑血管疾病等重大疾病的转化研究进行布局,分别依托上海交通大学(瑞金医院)、北京协和医院、空军军医大学、四川大学(华西医院)、中国人民解放军总医院(联合清华大学)建设五大转化医学大设施,在建设内容上各有侧重。从建设进度来看,上海交通大学于2013 年率先立项,2016 年开工建设,并于2018 年12 月部分投入运行;其他4 个大设施建设分别于2015—2017 年获批,目前3 个大设施正在进行基础建设,1 个尚在筹备建设(表1)。

表1 我国5 个转化医学大设施建设相关信息汇总Tab 1 Information Summary of 5 national major science and technology infrastructure for translational medicine in China

2.2 国内外大设施建设的经验与启示及我国转化医学大设施建设的初步经验

本研究梳理了国内外大设施建设中7 个值得借鉴的建设经验与启示,并结合专家访谈结果,以上海交通大学(瑞金医院)承建的转化医学大设施(上海)为例,总结了我国转化医学大设施的初步经验。

2.2.1 高质量人才队伍建设机制 以能力及项目需求为核心、灵活多样的聘用方式、清晰的晋升通道是组建高质量人才队伍的关键。在美国,国家实验室人员聘用方式主要为合同聘用及项目聘用制,可根据研究项目的需求随时进行人员结构优化;专职科研人员采用终身制及非终身制聘用管理:终身制人员选聘严格、由国会设置专款拨付薪酬,非终身制人员的薪酬依据所参与的科研项目进行结算,通过绩效奖金来激发工作热情[3-4]。科研人才、平台专业人才均有明确晋升制度、薪酬考评体系,为不同类别人才提供清晰的职业上升通道。

在我国,大设施的建设运行主体为中国科学院或高校,人员聘用制度遵循事业单位人事管理条例,并实行专职与兼职相结合的聘任制度[5]。相较于国外,我国大设施的人员结构相对固定,不容易出现人才断层的现象,但灵活性不足,容易形成冗员导致效率低下。在大科学背景下,需要创新人员组织形式,围绕科技目标,机动、高效地聚集科研人员进行协同攻关,也要调动平台专业人员积极性,做好技术服务。因此要建立灵活合理的人才引进与退出机制,实行以科研项目需求为导向的聘任体系,实现分层、分类的人才发展通道,形成多样化的薪酬体系,以组建高素质、专业化的人才队伍。

转化医学大设施(上海)设立专门的招聘委员会,面向国内外公开招聘,并通过专家及同行评议流程择优录取,确保人才招聘的公平、公正和公开。针对人员管理实行全程绩效管理模式,并建立相应的退出机制。在激发人才队伍工作热情的同时,也为人才良性流动奠定了管理体制基础[6]。

2.2.2 仪器设备开放共享机制 国外大设施开放程度较高。以美国能源部所管辖的17 个大设施为例,仅2015 年已向来自全球32 076 名用户提供了相关服务[7]。欧美国家促进大设施开放的举措主要包括3 个方面:首先,以颁布章程的方式对共享原则、适用范围等做出明确规定。欧盟委员会于2016 年颁布《欧盟科研基础设施开放共享章程》(European Charter for Access to Research Infrastructures),指导各成员国推行大设施的开放共享[8];其次,多由第三方专业公司承担大设施维护及日常运行[9],保证大设施管理工作的专业性和稳定性,提高共享服务能力;第三,通过信息化手段进行管理,用户可访问信息化平台了解仪器设备信息、预约机时、接受使用培训及安全教育,从而大幅提高使用效率[10]。

目前,我国已投入运行的大设施使用率远低于国际水平。以上海光源为例,与国际领先的同步辐射设施,如欧洲同步辐射装置、美国先进光子源以及英国钻石光源相比,2010—2016 年间的年均用户数、机时保障率和SCI论文收录数据均远落后于国际水平[11]。究其原因,一方面是用户尚不习惯于接受开放共享模式,另一方面是设施的开放共享服务水平较弱。

转化医学大设施(上海)自建设初期即成立了包括高校、医院、科研机构、医疗企业等在内的用户委员会,在建设中充分考虑用户需求,以提升用户的使用频率,保障设施的顺利运行。在投入运行后实施全生命周期用户管理制度:①由用户提交使用申请,经审查通过后方可入驻用户工作站。②用户工作站实行有限期用户管理与退出制度,入驻用户可享受设施提供的行政及技术支持,同时需支付设施使用费用。③用户工作站终止或撤销后,用户需退出大设施。此外,还可通过网站公布主要设备、服务项目、业务联络人等信息,提高仪器设备的开放共享效率[12]。

2.2.3 产学研协同机制 国外大设施的发展十分重视与产业界的结合。譬如英国散裂中子源始终与企业保持紧密联系,为企业设置有针对性的合作研发项目、专门分配设施机时,其用户群涵盖航空航天、电子工程、汽车工程、化工产品、医药和农业等多个领域。目前通过产学研合作,其已取得了一系列创新成果。

随着科技研发投入的不断加大,我国科技论文产出量逐年攀升,但却始终存在较为严重的科技研发与产业脱节的现象。据科技部统计,2017 年度我国高等院校和科研机构共签订技术合同104 836 项,但科技成果产业转化率仅为12.6%,远低于发达国家水平(约40%)。作为创新引擎,大设施有责任在产学研协同上做好示范,激发学术界和工企业界携手实现成果转化。

2017 年,上海交通大学与上海联影医疗科技有限公司签署合作协议,以临床需求为导向建设医疗设备创新研究和技术转化基地;同年,上海交通大学与上海市闵行区政府联合成立医疗机器人研究院,开展医疗机器人创新研究;2018 年,上海交通大学医学院附属瑞金医院与上海市黄浦区共建广慈-思南医学健康创新园区,为临床研究机构、创新药物研发机构等提供综合产业服务。转化医学大设施(上海)与产业的深度融合及战略合作,为打造科学技术重要发源地和新兴产业策源地奠定了坚实基础。

2.2.4 国际合作交流机制 目前,加强大设施的国际合作已成为发达国家的共识。2008 年举办的G8 科技部长会议决定定期举办全球研究基础设施高管会议,旨在推动全球范围内大设施的合作[13]。欧美国家大设施的国际交流一方面包括机构之间的长期合作,如SLAC 国家加速器实验室(SLAC National Accelerator Laboratory, 简 称SLAC)常年与欧洲核子研究组织(Conseil Européenn pour la Recherche Nucléaire,CERN)、德国电子同步加速器研究所(Deutsches Elektronen Synchrotron,DESY)等大型科研机构保持合作;另一方面也包括研究人员个体之间的交流与合作,如美国国家实验室以举办讲座、学术会议及讲习班等多种形式,吸引世界各地的优秀同行前来合作,促进人员互遣,扩大实验室的国际影响力[14-15]。

我国大设施国际合作形式以多国联合开展合作课题研究、与国际同类机构进行人员交流为主[16-17]。与国外大设施相比,我国大设施的国际合作规模有待扩大、质量有待提高。有研究对上海光源在2010—2014 年间发表的SCI论文数据进行分析发现,其国际合作发文量占总发文量的22.1%~27.9%[18]。而一项针对美国劳伦斯伯克利国家实验室同期的SCI 发文情况的研究发现,其国际合作发文比例高达50.9%~55.8%[19],几乎是上海光源的2 倍。

上海交通大学注重国际交流与合作,2014 年起围绕转化医学研究分别与耶鲁大学和悉尼大学合作,成立了交大-耶鲁生物统计联合中心和交大-悉大生物医药工程联合研究院,在中美、中澳之间建立合作项目,积极开展人员交流。联合中心及研究院的成立,进一步深化了转化医学大设施(上海)与国际同行的交流合作。

2.2.5 促进大设施集群发展机制 大设施的集群发展可促进学科交叉,并带动相关产业的发展。目前,已有很多国家积极推动形成大设施的集群。比如:美国、日本、德国等围绕同步辐射与X 射线自由电子激光,将同类设施聚集建设,形成了光子研究中心;法国围绕同步辐射光源和核反应堆,将多个学科聚集建设,组建了结构生物学、分子生物学、强磁场研究和软凝聚态物质等多个研究平台[20]。

我国近年来在推动大设施的集群发展上,除对大设施的选址相对集中在北京、上海之外,还以组建综合性国家科学中心为抓手,对相关大设施、大平台进行集群化建设。目前我国已经批准了4 个综合性国家科学中心的建设,分别位于北京怀柔、上海张江、安徽合肥和广东深圳。以上海张江国家科学中心为例,同步辐射光源、国家蛋白质科学研究设施以及正在建设的X 射线自由电子激光试验装置、光源线站工程等相关大设施聚集发展,将有力推动我国光子科学研究的发展。

为推进国内同类转化医学大设施的合作交流,上海交通大学牵头成立了转化医学大设施联盟,携手其余4 个国内转化医学大设施承建单位共同打造转化医学研究的合作共同体。该联盟定期开展学术活动、经验交流,为大设施之间协同创新打下了良好的基础。

2.2.6 人才培养机制 大设施可为科研训练提供有力支持,这对于提高科研队伍整体素质、培养科技后备人才力量有着深远意义。基于大设施的建设,部分国家推出了专项人才培养计划。以南非的平方公里阵射电望远镜阵列(Square Kilometre Array,SKA)项目为例,截至2017 年,项目管理组与南非科学技术部共同拨付943 项经费,用于支持博士后、研究生、本科生以及技术员的培训,打造具备专业知识及技术能力的科技人才[21]。

在我国,多数大设施依托中国科学院和高校建设,依托单位在人才培养方面具有较丰富的经验;目前大设施的人才培养工作主要以研究生、博士后为主,培养层次相对单一。针对于此,国家可充分利用大设施并投入更多的资源,培养不同层次和类型的科技工作者和专业技术员,为我国经济社会的发展提供有力的人力支撑。

2.2.7 科学数据共建共享机制 科学数据的共享是实现多学科、多机构、国际化合作的重要基础。国外大设施在长期运行过程中,逐渐形成了一整套数据保护和共享的严密制度,明确规定了共建与共享者的权利和义务、数据采集与分享的规则和流程。该制度的建立既保障了数据的安全,也提高了数据的使用效益。以美国弗雷德里克癌症研究国家实验室为例,该实验室专门设立了知识产权和战略协议办公室,通过各种类型的合作协议和规范,保障数据的共建共享[22]。

在我国,科学数据共建共享的难以实现仍然是制约科研合作的重要因素,目前尚未形成有效解决方案。为突破这一瓶颈,既需要国家和各级管理部门在人员和科研成果评价政策方面进行改革,提高科研人员共建共享科学数据的积极性;也需要科研机构不断借鉴国外经验,形成科研数据利用的协议、流程和知识产权保障等一整套规范和流程,从而保障科学数据共建共享的顺利 进行。

2.3 我国转化医学大设施建设的自身经验

除了上述7 个方面,专家们认为转化医学大设施(上海)在另外2 个方面的做法也值得借鉴。

2.3.1 充分利用依托单位优势 上海交通大学及其医学院大力支持转化医学大设施(上海)建设,将其纳入国家“双一流”建设计划与上海市“高水平地方高校”计划,给与人、财、物的保障。依托单位丰富的临床资源、充沛的人才储备、良好的校地合作及国际合作关系、扎实的产学研合作基础等,使大设施建设能够以高起点、快速度地顺利开展。

2.3.2 多渠道筹集资金 在现有的政府投入机制下,大设施的部分运行成本尚无健全的补偿机制。如:①设备开放成本,按照国家对大设施的要求,仪器设备70%以上的机时需对外开放,其运行、维护、升级改造和人员成本将会给依托单位带来较大的经济压力。②临床试验成本,在转化医学研究开展的临床试验中,绝大多数需要提供免费的试验药物、检查或治疗,因此对于研究者自行发起的临床试验尚缺乏资金的支持。2014 年陈赛娟院士发起成立了上海广慈转化医学研究发展基金会,用以募集社会资金支持大设施投入运行,其资金主要用途之一即为支付参与临床试验的受试者费用。转化医学大设施(上海)除了建议国家形成相关政策以保障运行外,还通过其他多种渠道筹集资金,以缓解经济压力。

3 结论

综上,本研究认为我国转化医学大设施建设起步较晚,迫切需要借鉴他山之石,不断优化建设与运行管理。目前,我国转化医学大设施建设已在高质量人才队伍建设机制、仪器设备开放共享机制、产学研协同机制、国际合作交流机制及促进大设施集群发展机制5 个方面形成了初步的建设经验,在人才培养机制、科学数据共建共享机制2 个方面尚需继续探索;同时,在充分利用依托单位优势、多渠道筹集资金2 个方面做出了很好的尝试。未来,转化医学大设施的建设管理者仍需要不断探索、创新,谋求体制机制的新突破,从而更好地发挥转化医学大设施在提升国民健康方面的作用。

参·考·文·献

[1] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030 年)的通知[EB/OL]. (2013-03-23)[2020-06-27]. http: //www.gov.cn/zwgk/2013-03/04/content_2344891.htm.

[2] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 关于印发国家重大科技基础设施建设“十三五”规划的通知(发改高技〔2016〕2736 号) [EB/OL]. (2016-12-23)[2020-06-27]. https: //www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201701/t20170111_962219.html.

[3] 张明. 美国能源部创立国家实验室的经验与启示[J]. 中国核工业, 2016(9): 26-29, 46.

[4] 何洁. 美国斯坦福直线加速器中心的管理运行机制分析[J]. 科技管理研究, 2013, 33(20): 96-99.

[5] 林伟岸, 陈云敏, 杜尧舜, 等. 高校建设国家重大科技基础设施机制的探索与实践[J]. 实验技术与管理, 2019, 36(4): 250-252, 285.

[6] 闻朝君, 陈赛娟. 国家转化医学研究中心(上海): 转化医学国家重大科技基础设施[J]. 中国科学: 生命科学, 2016, 46(10): 1232-1234.

[7] 陈娟, 周华杰, 樊潇潇, 等. 美国能源部大科学装置建设管理与启示[J]. 前沿科学, 2016, 10(2): 63-70.

[8] 贾无志. 欧盟科研基础设施开放共享立法及实践[J]. 全球科技经济瞭望, 2018, 33(5): 28-32.

[9] 周华东, 李哲. 国家实验室的建设运营及治理模式[J]. 科技中国, 2018(8): 20-22.

[10] 赖宇明, 徐文超, 贺诗淇. 大型仪器设施开放共享管理模式探讨[J]. 中国高校科技, 2017(10): 19-21.

[11] 郜媛莹, 乔黎黎, 陈锐. 国家重大科技基础设施运行管理现状评估: 以同步辐射光源为例[J]. 全球科技经济瞭望, 2018, 33(10): 40-46, 64.

[12] 上海交通大学. 用户指南-转化医学国家重大科技基础设施(上海)[EB/OL]. [2020-06-27]. https: //transmed.sjtu.edu.cn/zhyx/zhbstatichtml.do?method=getStaticHtmlContent&type=gzjz.

[13] 中华人民共和国科学技术部. 第13 次全球研究基础设施高官会议在 法国举行[EB/OL]. (2019-06-25)[2020-06-08]. http: //www.most.gov.cn/kjbgz/201906/t20190625_147295.htm.http: //www.most.gov.cn/kjbgz/201906/t20190625_147295.htm.

[14] 蒋玉宏, 王俊明, 徐鹏辉. 美国部分国家实验室大型科研基础设施运行管理模式及启示[J]. 全球科技经济瞭望, 2015, 30(6): 16-20.

[15] 朱相丽, 李泽霞, 姜言彬, 等. 美国强磁场国家实验室管理运行模式分析[J]. 全球科技经济瞭望, 2019, 34(2): 24-33.

[16] 许鑫. 依托大科学设施群推进国际科技合作[J]. 科学发展, 2019(7): 5-14.

[17] 中国科学院地质与地球物理研究所. 北京空间环境国家野外科学观测研究站[J]. 中国科学院刊, 2019, 34(6): 726-733.

[18] 邸月宝, 陈锐. 基于文献计量的国家重大科技基础设施国际合作研究趋势分析: 以上海光源为例[J]. 今日科苑, 2019(5): 33-42.

[19] 刘俊婉, 龙志昕, 郭伟健. 大科学实验室的科学合作模式研究[J]. 评价与管理, 2017, 15(3): 45-47, 51.

[20] 李泽霞, 魏韧, 曾钢, 等. 重大科技基础设施领域发展动态与趋势[J]. 世界科技研究与发展, 2019, 41(3): 221-230.

[21] Gastrow M, Oppelt T. Big science and human development: what is the connection?[J]. S Afr J Sci, 2018, 114(11/12): 1-7.

[22] Frederick National Laboratory for Cancer Research. Intellectual Property and Strategic Agreements (IP/SA) [EB/OL]. [2020-06-27]. https: //frederick.cancer.gov/workwithus/intellectualprop.