中国居民住房资产与金融资产的财富效应研究

严 艳,陈 磊

(东北财经大学 经济学院,辽宁 大连 116023)

一、引言

消费是经济增长的重要驱动力。然而,长期以来我国始终存在居民部门消费不足的现象,成为制约经济发展的突出问题。近期国际上贸易保护主义思潮愈演愈烈,来自外部的不稳定因素增多,外部需求持续萎缩,使得我国经济增长进一步承受新的压力。党的十九大报告明确提出要“完善促进消费的体制机制,增强消费对经济发展的基础性作用”。2020年初,新冠疫情爆发,对宏观经济特别是对消费形成冲击,为稳固经济内生动力,2020年3月,国家发改委、中宣部等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出要“发挥消费基础性作用、助力形成强大国内市场”。现阶段,稳固和扩大内需对于稳增长的重要性不言而喻,促进居民消费潜力释放成为当前宏观政策的重心。

针对居民消费不足的问题,传统的研究视角主要有预防性储蓄、流动性约束、人口结构以及收入分配等(臧旭恒和裴春霞,2004;方福前,2009;刘生龙和周绍杰,2011)[1~3]。近年来,学者们注意到上述研究只能对消费不足提供部分的解释,应当更加重视家庭资产特别是金融资产与住房资产对居民消费的影响(李涛和陈斌开,2014;张浩等,2017)[4~5]。以生命周期理论和永久收入假说为代表的经典消费理论认为,资产具有财富效应,资产价值的变动是居民消费的重要影响因素。根据生命周期理论,家庭致力于维持平稳的消费模式,因此人们的消费决策并不只着眼于当前收入,而是会根据其整个生命周期对收入和资产进行配置;永久收入假说认为,消费与未来预期收入的现值有关,而未来收入不仅取决于家庭的劳动收入,还取决于家庭所拥有的实物资产和金融资产。

过去20年来,伴随着我国居民收入的增长、房地产市场的长期繁荣以及金融市场的逐步完善,居民家庭持有的住房资产和金融资产大幅增加。经济日报社发布的《中国家庭财富调查报告2019》数据显示,2018年我国家庭人均财产20.89万元,增速为7.49%,超过了同期的GDP增速。2018年,住房资产在我国城镇居民家庭人均财富中所占的比重为71.35%,在农村居民家庭人均财富中的占比为52.28%,已成为我国居民家庭资产最重要的组成部分。在金融资产方面,较高的预防性需求导致我国居民保有较多的现金和存款,与此同时,我国居民对股票市场的参与度也在不断提升,中国证券登记结算公司公布的数据显示,2020年2月国内股民数已突破1.6亿,股票资产在金融资产中的比重逐步增大。在当前的时代背景下,如何进一步扩大消费需求需要寻找新的突破口,研究住房资产与金融资产的财富效应及变化趋势有着重要的现实意义。

二、文献综述

“财富效应”的概念最初由英国经济学家阿瑟·庇古提出,指的是物价水平变化导致货币和其他金融资产实际价值的变化,从而引起消费支出的增加或减少。随着现代社会经济的发展,财富的构成不断变化,财富效应的概念也随之拓宽,目前通常指由财富的增加或减少所引起的消费或总需求的变化,本文研究的是财富变化对居民消费支出的影响。

财富可划分为金融资产和非金融资产两种形式,金融资产包括存款、股票等流动性较强的资产,非金融资产指的是除金融资产以外的实物资产,主要是住房资产。受资产流动性、预期回报率等一系列因素的影响,不同资产的财富效应存在着差异。Pichette和Tremblay(2003)[6]指出,消费者往往认为房价上涨比股价上涨带来财富增加更为持久和可靠,因而住房资产对消费的影响也更加明显。而Buiter(2010)[7]认为住房资产不能算作真正的“财富”,在标准的生命周期和永久收入消费模式之下,住房同时被视为资产和消费品,住房消费成本会抵消住房对消费的财富效应。Sierminska和Takhtamanova(2012)[8]指出,由于住房资产的流动性远低于金融资产的流动性,阻碍了其财富效应的发挥,因此住房资产价值的增加并不一定能提升居民的消费水平。国内外学者对住房和金融资产的财富效应进行了广泛的实证比较,得到的结论往往存在较大差异。以美国为例,Case等(2005,2011,2013)[9~11]通过一系列研究对比住房资产和金融资产的财富效应,发现住房资产对消费的影响远高于金融资产对消费的影响,而Calomiris等(2012)[12]基于相同的数据集得出了截然不同的结论,他们发现与金融资产相比,住房资产对消费的影响似乎并不显著。

我国自住房市场化改革以来,居民住房自有率大幅提升,住房资产对消费的财富效应成为学者们关注的热点问题。骆祚炎(2007)[13]基于1985—2005年数据分析发现这一时期我国住房资产的财富效应大于金融资产的财富效应。黄静和屠梅曾(2009)[14]通过对2000 年、2004 年和2006 年三期CHNS(中国健康与营养调查)数据的分析,发现我国居民的房产财富对消费有促进作用,但随着房价上涨,房产财富对消费的弹性系数下降。也有研究指出住房资产的增加对我国居民消费的促进作用不大。况伟大(2011)[15]对1996—2008年的数据进行分析,发现房价上涨对我国家庭的非住房消费没有财富效应,而股市回报对非住房消费有显著的促进作用。赵杨等(2011)[16]采用1994—2011 年的数据,研究发现样本期内房价对消费存在较弱的正向作用,收入是国内消费需求的主要影响因素。颜色和朱国钟(2013)[17]建立基于生命周期的动态模型,指出在现实情况下,由于房价的快速上行并不具备持续性,因而消费会受到抑制。李涛和陈斌开(2014)[4]以2008年和2009年的数据为样本,研究发现我国住房更多地呈现出消费品属性,并不存在明显的财富效应。

伴随着国内金融市场的高速发展,金融资产特别是股票资产对居民消费的影响同样受到了广泛讨论。唐绍祥等(2008)[18]的实证研究显示,在2003年8月之前,我国股市对消费的影响始终为负,随着经济增长和股票市场的发展,逐渐显现出一定的正向财富效应。胡永刚和郭长林(2012)[19]发现我国股票市场对城镇居民消费存在着较为明显的不对称影响,股价上升10% ,消费将增加1.054%,股价下降10%,消费将减少2.292%。刘也等(2016)[20]对2011年CHFS(中国家庭金融调查)数据进行分析,结果表明住房资产、金融资产对城镇家庭消费支出都有显著的正向影响,金融资产的财富效应比住房资产更明显。杨耀武和杨澄宇(2019)[21]基于2002—2016 年的季度数据,发现消费的住房资产弹性大于金融资产弹性,但住房资产的边际消费倾向(MPC)低于金融财富的边际消费倾向。

根据对国内文献的归纳可以看出,已有研究关于住房和金融资产财富效应的结论存在着较大分歧,即使是同样以宏观统计数据为分析对象的研究也并未得出一致的意见。究其原因可能与模型方法、变量选取等多方面因素有关,更重要的是,伴随着我国社会经济的快速发展,居民的消费偏好、资产配置以及政府部门对住房及资本市场的调控导向都在不断改变,资产财富效应的基本影响因素亦会随时间推移产生变化,因此,基于不同样本区间得到的分析结果往往存在较大差异。为了衡量可能存在的结构突变,本文采用带有结构断点的协整检验对消费、收入、住房资产与金融资产四变量系统进行分析,在此基础上,本文对协整系统进行了持久性冲击和暂时性冲击分解,探讨两种冲击在不同阶段对居民消费和资产的影响。

三、理论模型与分析方法

Lettau和Ludwigson(2001,2004)[22~23]提出的理论模型证明消费、收入、资产三者的变化存在共同趋势,Fisher等(2010)[24]基于Lettau和Ludwigson(2001,2004)[22~23]的理论框架,在消费、收入、金融资产和住房资产四变量间建立了理论联系。

首先,假定资产的跨期变化如下:

Wt+1=(1+Rw,t+1)(Wt-Ct)

(1)

C代表消费,W代表家庭的总资产,Rw,t+1代表资产回报率。Campbell和Mankiw(1989)[25]推导出式(1)的对数线性形式,得到对数消费资产比的表达式:

(2)

(3)

将人力资产定义为劳动收入Yt的贴现值:

(4)

式(4)等价于:

Ht+1=(1+Rh,t+1)(Ht-Yt)

(5)

和式(2)一样进行对数线性化可得:

(6)

(7)

由于等式右侧是平稳过程,即等式左侧的对数消费ct、对数收入yt、对数住房资产a1t以及对数金融资产a2t之间的线性组合是平稳的。倘若ct、yt、a1t、a2t满足一阶单整过程,那么理论上,上述四变量间应存在长期协整关系。在通过协整关系检验后,可对该四变量系统Xt=(ct,yt,a1t,a2t)′建立向量误差修正模型:

(8)

μ是截距项,π=αβ′,α是误差修正项系数,β是协整向量,et是残差项,其协方差矩阵为Ω。由于系统中变量的一阶差分均为平稳过程,因此式(8)可以写成向量移动平均形式:

ΔXt=C(L)et+μ

(9)

C(L)为滞后算子多项式。根据Engle和Granger(1987)[26]的文献,VEC模型中的冲击可以被分解为持久性冲击和暂时性冲击,其中,持久性冲击影响协整系统的共同随机趋势,对变量具有长期影响,暂时性冲击不具有长期影响。我们采用Gonzalo和Granger(1995)[27]、Gonzalo和Ng(2001)[28]提出的方法,利用协整关系提供的信息来分解冲击。

ΔXt=μ+C(L)G-1Get=μ+D(L)μt

(10)

(11)

(12)

四、带有结构断点的协整关系检验

(一)变量选取及数据来源

本文的主要变量包括人均消费、人均收入、人均住房资产以及人均金融资产。人均住房资产按照现有文献的一般做法,根据住房平均销售价格和城镇人均住房面积计算,最新一年的人均住房面积数据根据前三年的平均增长率估算,并通过三次插值法补全月度数据。金融资产数据的构造参考了杨耀武和杨澄宇(2019)[21]的研究,主要选取储蓄存款和股票资产两部分,人均金融资产采用城镇居民储蓄存款以及两市股票流通市值之和除以城镇人口计算。部分区间的人均消费和人均可支配收入只有季度值,亦通过三次插值法补全月度值。名义变量均通过定基比的价格指数进行平减,转化为实际值。对全部变量采用X-12方法进行季节调整。对应于理论模型式(7),将全部变量转化为对数形式。样本数据的时间跨度为2003年1月到2019年12月,数据来源为国家统计局和中经网统计数据库。

(二)Gregory和Hansen协整检验

传统的Johansen和E-G两步法协整检验只适用于变量间存在稳定长期关系的情况,而在一个较长的时间跨度内,变量之间的长期均衡关系并不会保持一成不变。目前我国经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段,在新的运行轨道上,经济发展的基础条件和外部环境都有了重要转变,倘若未能在实证检验中考虑结构的变化,那么对变量间长期关系的估计可能并不准确。另外,从统计数据的角度来看,从2013年开始,国家统计局对城乡住户调查实施了一体化改革,居民收支数据的调查范围、对象及统计口径等均有所改变,因此基于全部样本数据的分析也存在一定的问题,部分学者在采用此类数据进行实证分析时对2013年前后的样本数据进行了分段(石明明等,2019)[29]。

综合上述考虑,本文对四变量系统进行了Gregory和Hansen检验。该检验方法是E-G两步法的扩展,检验的原假设H0:变量间不存在协整关系,备择假设H1:变量间存在带有结构断点的协整关系。基本检验步骤如下:在包含结构断点的模型框架内,对所有可能断点计算协整检验统计量,可供参考的统计量有三个,包括常用的ADF检验统计量ADF(τ)以及两个Philips检验统计量Zt(τ)和Zα(τ),取最小值判断结构断点出现的位置。此时,统计量的渐近分布与标准情况下不同,Gregory和Hansen(1996)[30]计算了三个检验统计量的渐近分布和渐近临界值。

标准检验模型如下:

ct=βyyt+βa1a1t+βa2a2t+β0+εt

(13)

Gregory和Hansen协整检验方法可对三种形式的模型结构突变进行检验,分别是截距项突变(C)、截距项和趋势项突变(C/T),以及截距项和斜率项突变(C/S)。本文的检验形式为截距项和斜率项都可存在结构突变(C/S):

ct=βyyt+βy1φtyt+βa1a1t+βa1 1φta1t+βa2a2t+βa2 1φta2t+β0+β01φt+εt

(14)

(15)

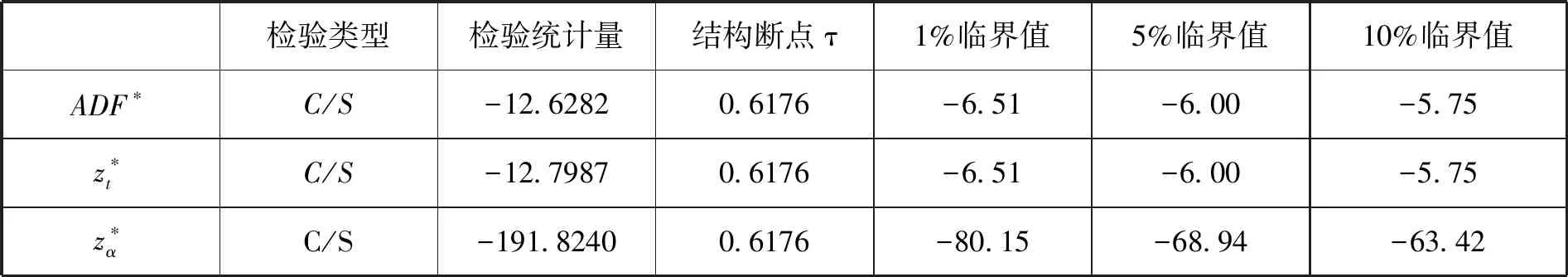

表1 Gregory和Hansen协整检验结果

Gregory和Hansen检验结果如表1所示。三个检验统计量均在1%的水平下显著,证明结构断点的客观存在。检验显示,结构断点出现在2013年6月。由于协整关系的斜率项及截距项产生了显著的结构突变,可以认为在结构断点前后存在两个不同的协整系统。基于上述结果,我们采用李剑和藏旭恒(2013)[31]的做法,对结构断点两侧的子样本分别进行协整检验并对长期均衡关系进行估计。

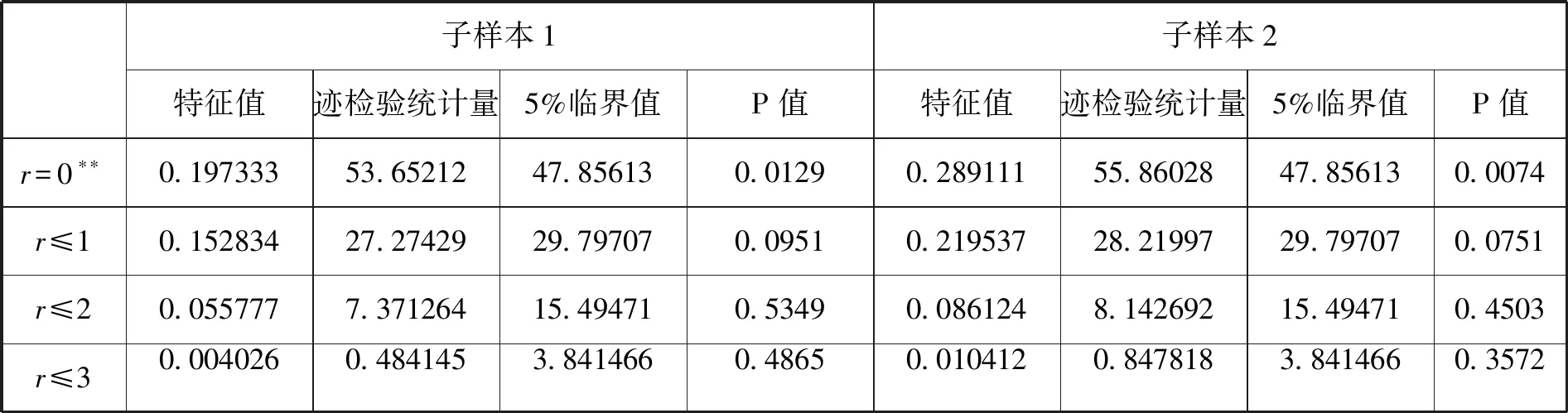

表2 两个子样本期的Johansen协整检验结果

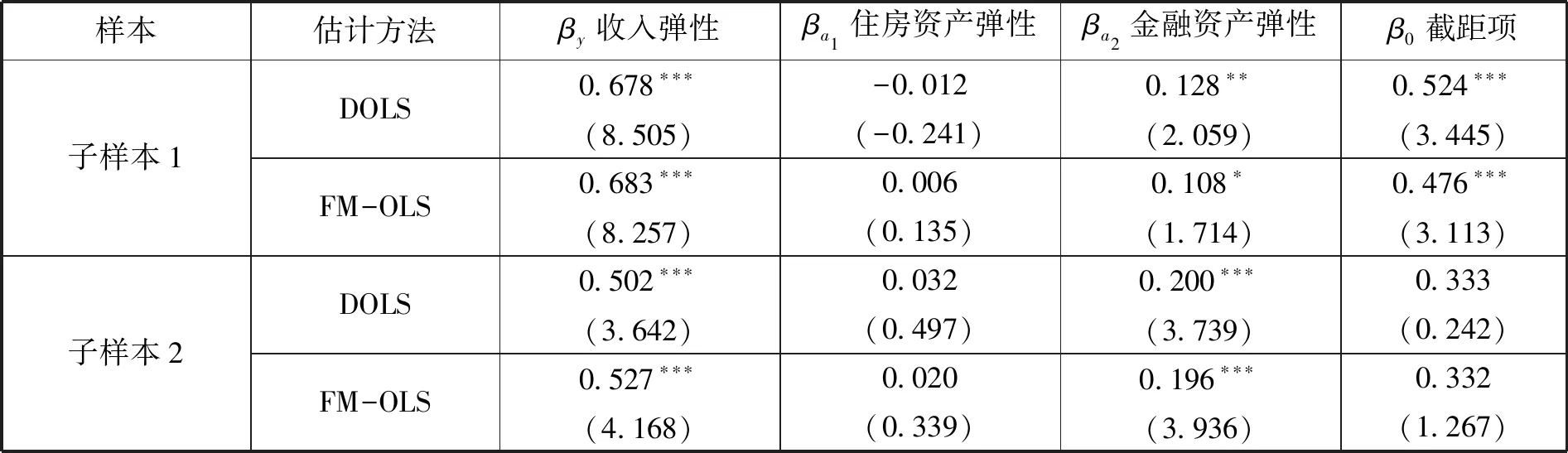

表2的Johansen迹检验的结果显示,在5%的显著性水平下,两个时期内都至少存在一个协整关系。由于Johansen方法在小样本中可能给出不可靠的协整系数估计(Stock和Watson,1993)[32],为避免产生小样本偏误,这里我们选择了在有限样本下表现更好的动态最小二乘法(DOLS)和完全修正的最小二乘法(FM-OLS)对协整系数进行估计,估计结果如表3所示。

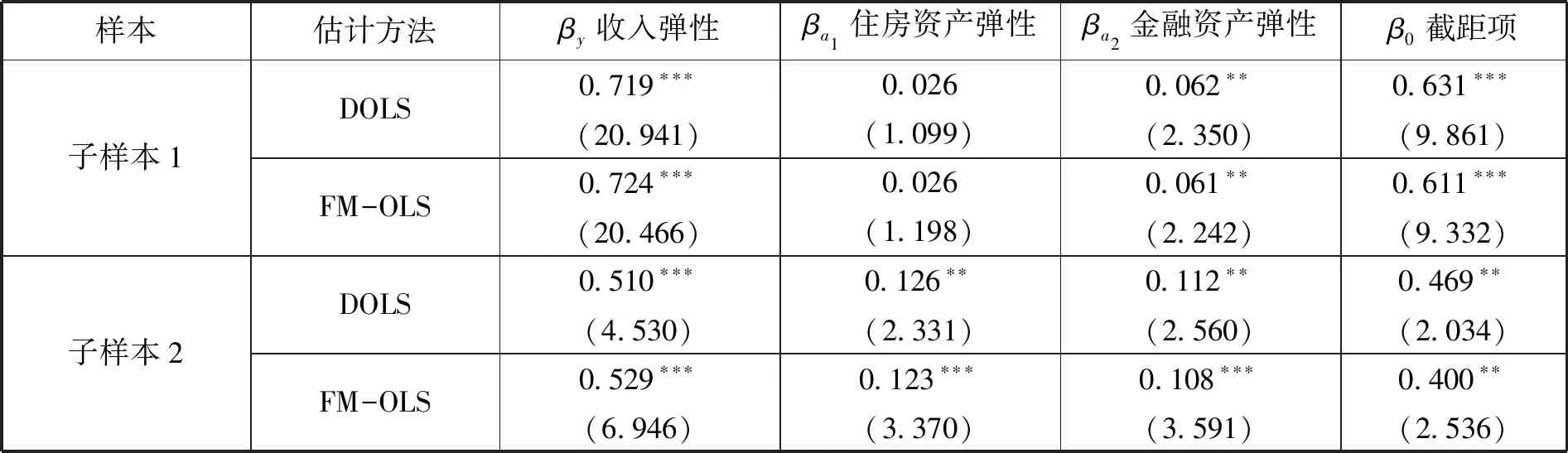

表3 消费支出与各变量的长期均衡关系

首先,在两个子样本期内,消费的收入弹性都在1%的水平下显著。在2013年以前,收入每增长1%将导致消费增加约0.72%,收入的边际消费倾向为0.516,代表收入每增加1元,消费支出将增加约0.516元。2013年之后,收入的弹性系数约为0.51~0.53,边际消费倾向下降至0.35左右。住房资产方面:在2013年以前,消费的住房资产弹性为0.026,但该系数不显著,2013年以后,住房资产弹性上升至0.12以上,在5%的水平下显著,由于资产为存量数据而消费支出为流量数据,这里我们以季度为单位计算资产的边际消费倾向,以便与已有文献进行比较。根据计算,在2013年以前,住房资产的边际消费倾向为0.0006,代表住房资产每增加1元,季度消费将增加0.0006元,2013年以来,住房资产的边际消费倾向大幅提升至0.0027,这一结果与杨耀武和杨澄宇(2019)[21]计算所得的0.0026较为相似。两个阶段内,消费的金融资产弹性都在5%的水平下显著。金融资产方面:前一个子样本期消费的金融资产弹性系数为0.06,金融资产的边际消费倾向为0.0019,2013年之后,金融资产的弹性系数增加至0.1以上,金融资产的边际消费倾向为0.0028,意味着金融资产每增加1元,居民季度消费增加额从0.0019元增至0.0028元。杨耀武和杨澄宇(2019)[21]计算的金融资产的边际消费倾向约为0.0036,略高于本文的估计值。

上述结果表明,收入始终是消费最主要的影响因素,但随时间推移和收入水平的提升,消费的收入弹性以及收入的边际消费倾向呈现出递减的趋势,收入增加对消费支出的促进作用明显下降,与此同时,消费的住房资产弹性大幅增加,消费的金融资产弹性同样有所上升,表明家庭财富对居民消费的影响不断增强,特别是住房资产的财富效应有了显著提升。

然而,2013年以来我国大部分城市房价经历了持续时间较长的一个快速增长阶段,因此我们不得不思考这样一个问题:由于在消费支出中包括了居住消费,与其他项支出相比,居住支出更多地表现为随房价增减而被动地增减,随着房价持续快速上涨,居住消费必然随之增加,即表现为消费的住房资产弹性增大。另一方面,居住消费支出主要反映了居民生活成本的变化,当人们决定增加或压缩消费支出时,居住支出并不是首要选项,也难以反映出居民对消费的主动调整。考虑到居住支出在总消费支出中占比不低(1)2018年全国城镇居民人均消费支出26112元,城镇居民人均居住消费支出6255元,2019年全国城镇居民人均消费支出28063元,城镇居民人均居住消费支出6780元,居住消费在全部消费支出中占比均超过24%。,前文得到的结果很可能并不意味着住房资产财富效应的增强,而是由居住成本增加所致(2)值得注意的是,与2012年及以前年份明显不同的是,城乡一体化住户收支与生活状况调查方案中,“自有住房折算租金”项被计入居民的居住消费支出中,折算租金代表自有住房持有者所得到住房服务的估值,等价于租用同等房屋所需要支付的租金。这一变化也导致城镇居民的居住消费支出数据在2013年以后有明显提高。中国住户调查年鉴的数据显示,2013年以来,“自有住房折算租金”占居民居住消费支出的60%以上,占居民人均消费支出的比例超过14%。。也就是说,在包含居住消费的情况下,住房资产对消费的财富效应或许存在高估。

为进一步分析住房资产对消费的财富效应是否高估的问题,下面我们采用非居住消费支出替换消费支出,重新对四变量系统进行检验。结构断点检验结果显示,三个检验统计量分别为-10.63、-7.52以及-90.99,均在1%的水平下显著,表明在进行数据替换后,协整系统仍然存在结构断点,结构断点的位置为0.6029,基于这一检验结果,我们以2013年3月为断点划分子样本。结构断点前后协整系数的估计结果如表4所示。

表4 非居住消费支出与各变量的长期均衡关系

根据表4,2013年以前住房资产弹性的估计值与表3相比略有下降,两组数据并未出现明显差异,但在2013年以后,非居住消费的住房资产弹性与数据替换前相比大幅下降,且该系数不显著,意味着住房资产的增加并未对我国居民的非居住消费表现出显著的促进作用。上述结果表明,在包含居住消费的情况下,住房资产的财富效应的确存在高估。除此以外,金融资产弹性的估计值也表现出明显差异,两个子样本期内的金融资产弹性分别增至0.13和0.2,金融资产的季度边际消费倾向分别提升至0.0037和0.0039,意味着金融资产增加对非居住消费的长期促进作用更为明显。

(三)基于VEC模型的分析

1.VEC模型估计结果

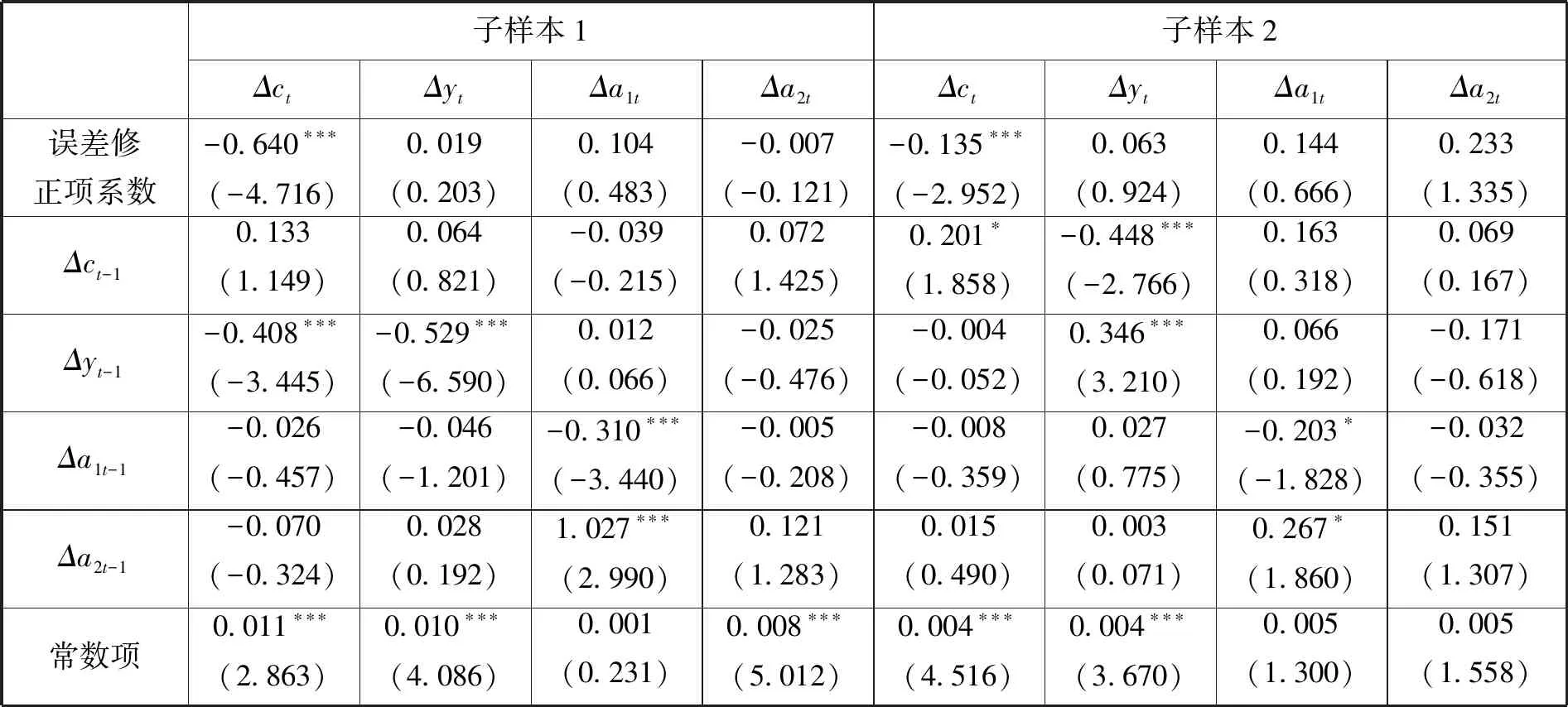

我们根据表4中DOLS估计结果对非居住消费、收入、住房资产以及金融资产建立VEC模型,系数估计值如表5。

表5 VEC模型估计结果

如表5所示,两个子样本期内,只有消费方程的误差修正项系数在1%的水平上显著,表明消费参与了误差修正过程,而住房资产和金融资产都弱外生于该协整系统。这意味着一旦发生某些暂时性的变化导致协整系统发生偏离时,我国居民更倾向于通过调整消费达到恢复均衡的目的,换句话说,相较于增加或减少消费,人们保持财富稳定的意愿更强。这一发现与李剑和藏旭恒(2013)[31]、范叙春和朱保华(2015)[33]的分析相吻合。在消费方程中,住房资产和金融资产增长率的滞后项系数均不显著,表明前一期资产增速的变化对消费的短期影响有限。消费的误差修正系数在2013年以后有所下降,意味着消费向均衡调整的速度变慢,同时,在消费方程中,消费增长率的一阶滞后项系数在结构断点前后存在较大变化,2013年以前,消费增长率的一阶滞后项系数不显著(0.133),2013年以后该系数为正且在10%的水平上显著(0.201),说明前一期消费增速对当期消费增速的解释力度明显提升,上述变化意味着我国居民的消费惯性在2013年以后显著增强。

2.持久性-暂时性冲击分解

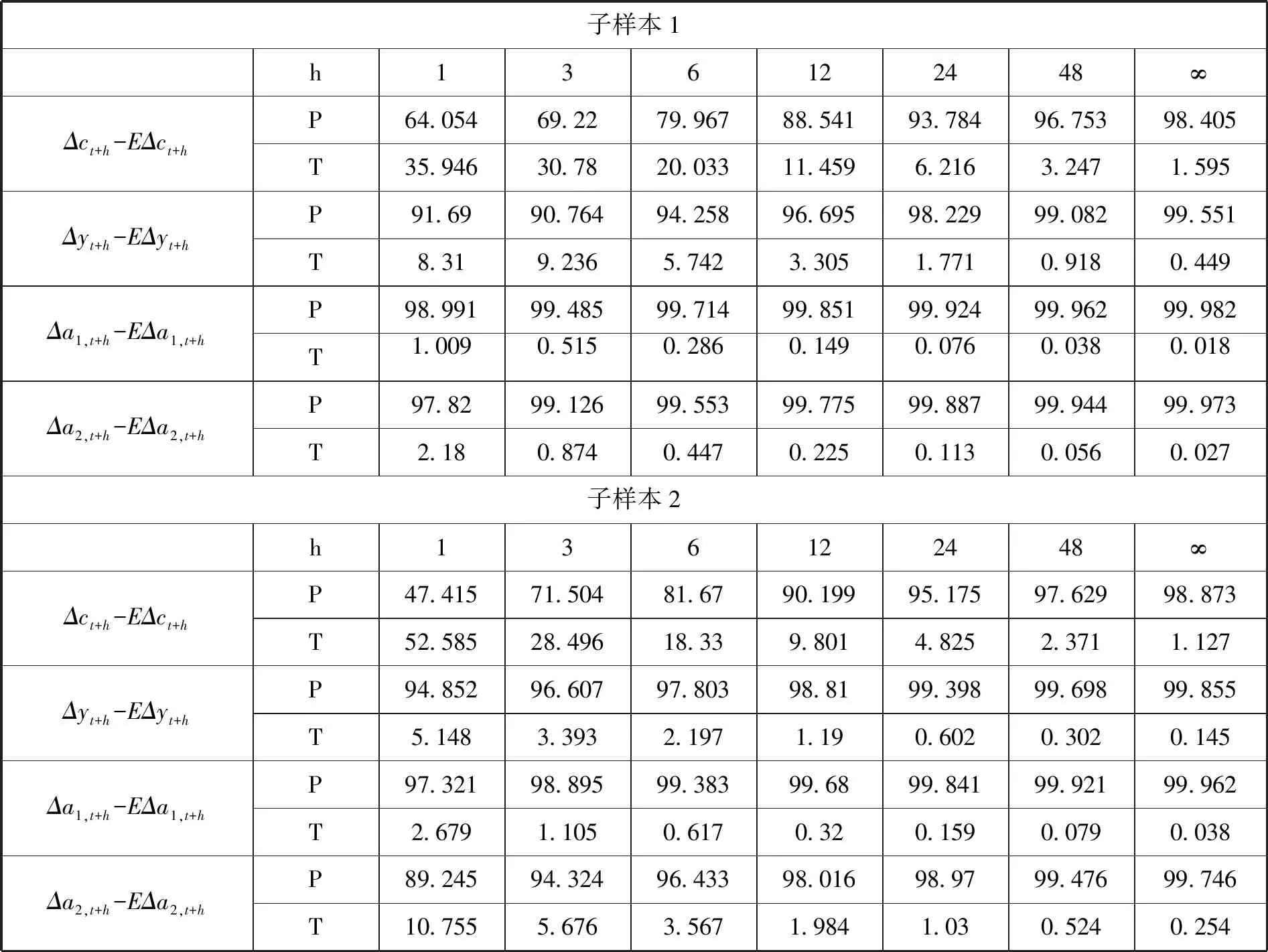

根据协整关系的个数判断,在结构断点前后,该四变量系统均受到三个持久性冲击和一个暂时性冲击的驱动。首先我们通过方差分解来了解各变量增长率的预测方差中来自于持久性冲击和暂时性冲击的贡献,表6给出了变量各期预测方差的分解,其中,长期预测方差根据长期影响矩阵计算得到。

表6 持久性-暂时性方差分解

持久性-暂时性方差分解可将变量受持久性冲击以及暂时性冲击的影响分开,区分变量的持久性变化和暂时性变化,据此可进一步验证基于协整关系的财富效应分析是否可靠。Lettau和Ludwigson(2004)[23]发现,美国家庭资产的波动虽然具有高度的持续性,但家庭资产的长期波动在本质上仍是由暂时性冲击决定,消费的长期波动则主要受持久性冲击影响,这意味着家庭资产对消费的财富效应被夸大。从表6可以看出,两个子样本期内,暂时性冲击对各变量长期波动的解释能力均低于2%,这意味着我国家庭的消费、收入、住房资产和金融资产的长期变化都由持久性冲击决定,并不存在明显的暂时性成分,表明基于协整关系得到的财富效应分析是合理的。

2013年以前,暂时性冲击能够解释短期内(1个月)消费波动的比例约为35.9%,2013年以后,短期内,消费受到更多来自于暂时性冲击的驱动,暂时性冲击最多能够解释短期消费波动的52.6%,并且暂时性冲击对消费的作用持续时间更长,到半年后仍能达到18.3%。2013年以前,暂时性冲击对收入的短期影响可达到9.2%,在2013年以后出现了明显下降,短期影响不足1%,表明居民收入的稳定性有了大幅提升。此外,暂时性冲击对住房资产和金融资产的短期贡献均有所提升,特别是金融资产更为明显。在2013年以前,暂时性冲击对金融资产预测方差的贡献最多只有2.2%,究其原因,可能与我国居民家庭金融资产的结构有关,范叙春和朱保华(2015)[33]指出,这一时期我国居民家庭金融资产主要由储蓄性资产构成,因而金融资产波动主要受持久性冲击驱动。表6显示,这一情况在2013年以后产生了显著变化,暂时性冲击对金融资产的短期影响达到10.8%,考虑2013年以来居民金融资产结构的变化,这一现象可能与我国居民股票资产占比的提升有关。

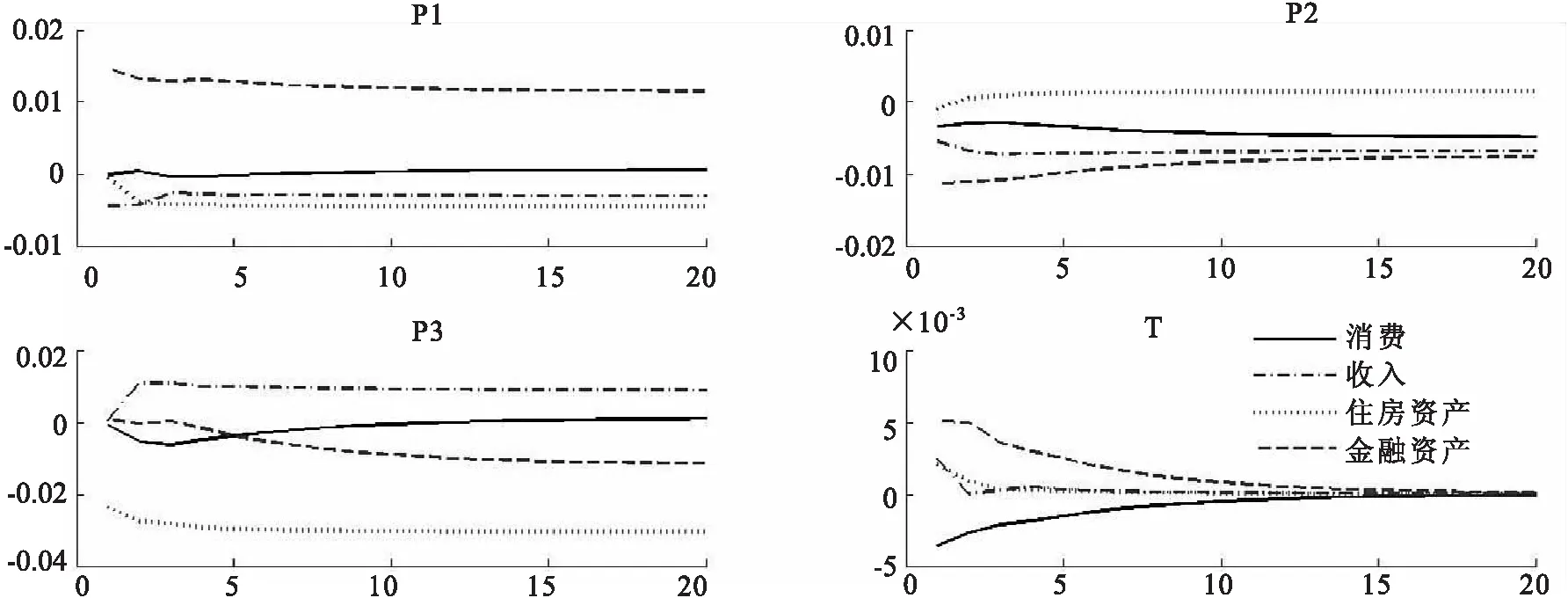

图1 子样本1脉冲响应

图2 子样本2脉冲响应

已有研究显示,西方国家住房资产波动通常受到较高程度的暂时性影响(Fisher等,2010[24]),而表6显示,2013年以前,我国住房资产短期预测方差中暂时性冲击的贡献最高仅为1%,2013年以后,住房资产波动受暂时性冲击影响的比例始终在2.7%以下,表明不论在短期还是长期内,我国的住房资产波动均主要受持续性冲击影响。

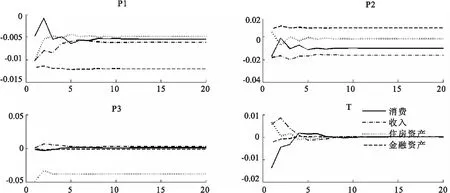

图1和图2分别给出了两个子样本期内各变量对持久性冲击(P1、P2、P3)以及暂时性冲击(T)的脉冲响应曲线,借此可观察各冲击对变量的作用方向及持续程度,暂时性冲击对变量的影响均收敛于0。

图1显示,在2013年以前,暂时性冲击发生后,消费在短期内显著下降,随后快速向水平值收敛,这与前文基于系数的分析一致,意味着消费通常会以较快的速度调整至新的平衡,在这个过程中往往出现小幅的超调现象,在冲击后的第4期回归至0以后继续小幅上行,再经过3~4期左右恢复至0。收入和住房资产受暂时性冲击影响在短期内与消费反向变化。在2013年以后,各随机冲击对消费的短期影响均有所降低,但从比例上看,短期内消费受暂时性冲击影响的比例进一步提升。暂时性冲击发生后,消费和家庭资产特别是金融资产的反向调整仍然是系统恢复均衡的关键,但与前期相比消费向水平值调节的速度明显放缓。

五、结论与启示

通过Gregory和Hansen协整检验对我国居民消费支出、收入、住房资产和金融资产进行分析,实证结果显示,变量间的协整关系在2013年前后存在明显变化。居民收入始终是消费最主要的影响因素,但随时间推移和收入水平的提升,消费的收入弹性以及收入的边际消费倾向均呈现出递减的趋势,与此同时,消费的住房资产弹性和金融资产弹性有所上升,表明收入增加对消费支出的促进作用明显下降,而家庭资产对居民消费的影响不断增强,特别是住房资产的财富效应有了显著提升。然而,在采用非居住消费对消费数据进行替换以后发现,2013年以来,非居住消费的住房资产弹性系数并不显著,数值与替换前相比大幅下降,意味着住房资产的增加并未对居民的非居住消费起到显著的促进作用,而金融资产弹性的估计值则有明显的提升,也就是说,在包含居住消费的情况下,住房资产对消费的财富效应存在高估,金融资产的财富效应被低估。

持久性-暂时性冲击分解的结果显示,在长期内,我国家庭的消费、收入、住房资产和金融资产的长期变化由持久性冲击决定,并不存在明显的暂时性成分,表明基于协整关系得到的财富效应分析是可靠的。2013年以来,短期内消费波动受到更多来自于暂时性冲击的驱动,并且暂时性冲击对消费影响的持续性增强。暂时性冲击对住房资产和金融资产的短期贡献均有所提升,特别是金融资产,这一现象可能与我国居民家庭金融资产中股票资产占比的增加有关。此外,在整个样本期内,只有消费参与了误差修正过程,而住房资产和金融资产都弱外生于协整系统,这意味着在协整系统发生偏离时,我国居民更愿意调整消费以维持财富的相对稳定。

目前,提振居民消费、增强内生增长动力是稳定国内经济的当务之急。结合上述结论,得到如下启示:

从长期来看,第一,尽管收入的边际消费倾向明显下降,但收入仍是居民消费水平最重要的决定因素,着力提升居民的收入水平仍是稳定和扩大内需的关键。应从提高劳动生产率、促进劳动力有效流动、完善再分配机制、优化收入分配格局等方面入手,促进居民劳动收入的稳步提升。第二,随着房价的不断攀升,居住支出占比增大,尽管住房资产快速增值,但其并未对非居住消费形成显著的促进作用,这一情况表明,降低居住成本将有助于释放居民的消费潜力。此外,从经济运行的现实情况来看,对住房的投机炒作已大幅提高了当前经济的运行成本,将住房作为主要的财富储备显然存在着弊端。政府部门应采取措施控制居住消费在居民消费支出中的占比,尽快建立住房市场的长效机制,坚持“房住不炒”的定位,避免房价过快上涨对居民日常消费形成挤出。第三,金融资产对居民消费特别是非居住消费的财富效应显著,这意味着促进居民金融资产保值增值成为中长期内扩大内需的有效途径,丰富并规范居民投资渠道、提升财产性收入的预期将有助于在长期内增强居民的消费能力。政府部门应进一步完善资本市场建设,使之更好地发挥居民财富蓄水池的作用,另一方面也要引导投资者形成理性的投资观念,进行合理资产配置的同时强化风险意识。

从短期来看,我国居民更倾向于通过增加或减少消费应对暂时性变化带来的失衡,并且自2013年以来,消费受暂时性冲击影响的比例进一步增大,暂时性冲击效应的持续时间明显延长。这意味着在一些特殊时期,比如疫情、自然灾害等对居民生活产生较大负面影响的阶段,针对消费的短期刺激政策是必要的,政府部门应积极采取措施,强化短期政策对不利因素的对冲,降低各类不确定性冲击的短期影响。