云南省农村金融资源可得性的脱贫效应分析

马 骥,杨振宇,马金书

(1.云南财经职业学院 经济学院, 昆明 650222; 2. 云南财经大学 财政与公共管理学院, 昆明 650221; 3. 中共云南省委党校(云南行政学院), 昆明 650111)

一、引言

金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要举措。习近平总书记指出,要做好金融扶贫这篇文章;要加快农村金融改革创新步伐,提高贫困地区和贫困人口金融服务水平。农村金融资源的可得性是影响农村贫困地区和贫困人口脱贫的重要因素。2015年底,国务院印发的《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》明确指出,要提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度。为加大金融精准扶贫工作的力度,2017年12月,中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》;2019年1月,中国人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》;2019年5月,中国人民银行印发《中国人民银行关于切实做好2019年—2020年金融精准扶贫工作的指导意见》。

云南贫困面大、贫困程度深。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,通过各方面共同努力,云南脱贫攻坚工作已经取得决定性进展,但仍是全国贫困人口最多的省份。截至2019年底,全省还有44.2万贫困人口、429个贫困村和7个贫困县(胡晓蓉, 2020)[1]。一手抓剩余贫困人口的脱贫,一手抓已脱贫人口的巩固提升,都要求增强农村金融资源的可得性。

二、文献综述

(一)关于“贫困脆弱性”的界定

世界银行在2000年度和2001年度《世界发展报告》中正式提出“贫困脆弱性”(Vulnerability)这一理解、描述和测度贫困深度与广度的核心概念,将其描述为个体面对致贫冲击的抵御能力或复原性的测度,也可描述为致贫冲击造成未来福利下降的可能性,在此之后,这一前瞻性研究视角迅速成为发展经济学中的一个研究热点。Chaudhuri等(2002)[2]提出基于预期贫困定义的贫困脆弱性指标(Vulnerability as Expected Poverty,VEP),若农村家户在未来发生贫困的概率超过了设定的脆弱线,则定义该家户具有较大的贫困风险和脱贫难度。相较于传统的贫困测度方法,该指标以往期和现期的家户消费状况预判未来的致贫风险,从而体现了贫困的长期性和动态性,具有前瞻性优势(章元,2006)[3],除此之外,该定义尤其适用于针对截面数据的研究,可以较好地解决发展中国家追踪调查类数据不足的问题,因而得到了学者们的广泛采用(李丽、白雪梅,2010;樊丽明、谢垩,2014)[4~5]。

(二)关于“贫困脆弱性”与金融资源可得性的关系

Milcher(2010)[6]在东南欧罗姆人家户的贫困脆弱性评估中,提出贫困脆弱性可以运用消费拟合系数和消费方差拟合系数进行预测,并进一步证明这种脆弱性相较于即期观测到的贫困状况能够更好地界定、标示贫困家户,有助于提高减贫治贫政策的靶向性。该文献基于东南欧9个国家生活的罗姆人和非罗姆人家庭的调查数据的研究发现,较大比例的罗姆人家户普遍具备贫困脆弱性,结果表明,与没有使用银行服务的家庭相比,使用银行服务的家庭贫困脆弱性显著更低,从而金融服务可以成为针对贫困脆弱性家户的针对性措施之一。Urrea和Maldonado(2011)[7]基于哥伦比亚的微观调查数据研究发现,金融服务中的储蓄和信贷环境改善可以显著降低家庭贫困脆弱性。Swain和Floro(2014)[8]基于印度数据的研究发现,与未参加小微金融项目的家庭相比,参加项目的家户贫困脆弱性明显更低。该研究系统使用了贫困脆弱性的指标度量,进而较为准确地量化了贫困导致的福利损失和与贫困相关的各种风险。Marsden 和Nileshwar(2013)[9]在理论上探讨了储蓄、信贷、保险以及支付等多种金融服务对家庭贫困脆弱性的影响,同样指出金融普惠和金融资源可得性的提高有助于降低家庭贫困脆弱性。Gunther和Harttgen(2008)[10]与Mina和Imai(2016)[11]在对贫困脆弱性进行细化分解时,也分别在社区层面和省份层面上考虑了银行等正规机构的渗透状况,一致发现区域金融资源的存在性和可及性是改善即期和远期贫困的重要因素。

(三)关于发展普惠金融和提高农村金融资源可得性的对策

Urrea和Maldonado(2011)[7]研究提出,普惠金融是衡量一个国家金融发展程度和金融服务深度的重要指标,解决好普惠金融的可持续性发展问题的关键核心是风险疏导和风险管控,有必要提高金融服务的精准性、有效性,促进发展中国家贫困群体切实享有可负担、可持续的金融服务,抵御贫困在家户中的代际传递和代际蔓延。该文通过厘清并掌握普惠金融风险的运行特点,总结出对发展中国家普遍存在的金融风险管理难点,试图找到解决普惠金融风险管理的有效方法,提高普惠金融的可持续性。Marsden 和Nileshwar(2013)[9]提倡在抵御贫困的进程中,应促进金融机构的共同参与,为目标人群提供合理而全面的金融服务,同时,侧重利用市场化手段和方式推进金融扶贫,着重提高被扶贫对象的主观能动性,对发展中国家的扶贫实践具有重要的指导意义。国内学者中,卢盼盼和张长全(2017)[12]基于中国31个省份2005—2014年的面板数据,运用系统GMM估计方法实证检验中国普惠金融的减贫效应。综合来看,中国普惠金融发展存在显著的减贫效应;分维度来看,和银行网点密度、银行从业人员密度相比,贷款密度的减贫效应更大。金浩和李瑞晶(2017)[13]研究表明,伴随着农村金融生态环境的优化,商业金融缓解农村居民收入贫困和综合贫困的作用都逐渐增强。邵汉华和王凯月(2017)[14]研究发现,普惠金融能够显著减缓贫困,并且在减少贫困广度方面的效果要大于贫困深度。韩晓宇(2017)[15]测度了2006—2014年间我国各个省级地区的普惠金融发展指数,通过PVAR等计量模型检验发现:发展普惠金融具有明显的减贫效应;我国普惠金融发展整体上表现出东部高、中部次之、西部低的基本态势,同时,在普惠金融减贫的边际效应中,西部>中部>东部。鉴于金融资源供给在扶贫中的巨大潜力,尹志超等(2015)[16]提出,金融管理部门需采取财政、税收、行政许可、监管等多种措施继续提高家庭金融资源的可得性,并在制定政策时充分考虑城乡和区域间的差异性。金浩和李瑞晶(2017)[13]提出,从金融生态主体发展的角度来看,应建立多元化、多层次、适应性的支农金融主体体系,扩展金融扶贫渠道;从金融生态环境优化的角度来看,应从金融生态环境各类关键要素的优化入手。邵汉华和王凯月(2017)[14]建议适度降低金融体系的准入门槛,适当扶持普惠金融机构,实现公平发展。张栋浩和尹志超(2018)[17]建议,应当以增加金融服务广度和深度指导我国金融普惠在农村地区和中低阶层中的发展,以此作为当下金融体制改革和金融创新的重要工作,金融普惠对确保完成脱贫攻坚任务具有重要作用。韩国强(2020)[18]提出,突如其来的新冠肺炎疫情给如期完成脱贫攻坚目标任务增加了困难,金融机构要支持支柱产业发展,激活农村生产要素,促进现代物流建设,加强农村民生保障,努力克服疫情给脱贫攻坚带来的负面影响。

三、云南省金融扶贫实践和成效

近年来,各金融机构认真贯彻习近平总书记关于要做好金融扶贫这篇文章的重要指示,不断加大金融精准扶贫力度,助力打赢脱贫攻坚战。加大对建档立卡贫困户的扶持力度,用好用足扶贫小额信贷、农户小额信用贷款、创业担保贷款、助学贷款、康复扶贫贷款等优惠政策,满足建档立卡贫困户生产、创业、就业、就学等合理贷款需求。推动金融扶贫和产业扶贫融合发展,按照穿透式原则,建立金融支持与企业带动贫困户脱贫的挂钩机制。云南省金融精准扶贫工作成效显著,2018年末,全省金融精准扶贫贷款余额2948.74亿元,比年初新增283.31亿元,余额同比增长10.63%,超过同期各项贷款增速0.47个百分点。其中,建档立卡贫困人口及已脱贫人口贷款余额404.99亿元,同比增长16.32%,带动和服务贫困人口84万人次;个人及产业带动精准扶贫贷款的余额634.21亿元,同比增长15.39%,带动和服务贫困人口53万人次;项目精准扶贫贷款余额1909.55亿元,同比增长8.03%(杨抒燕, 2019)[19]。

巍山县是滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚工作县。该县创立了“党支部+贫困户+龙头企业”扶贫模式,经党支部审核推荐,给予建档立卡贫困户贷款支持,贫困户用贷款资金、土地和劳动力入股当地龙头企业(合作社),龙头企业(合作社)在承诺到期归还本息的基础上,每年给予贫困户5000元的分红(李莎, 2017)[20]。

南涧县在全国首创推出以核桃、茶叶为主的经济林木(果)权证核发及抵押贷款工作,实现了经济林木(果)的物权和农村土地承包经营权“一证跨两权”的重大突破,切实解决了广大山区群众缺抵押、贷款难问题(李莎, 2017)[20]。

橡胶、蔗糖产业是云南边境贫困地区的传统优势产业,也是当地农户脱贫增收的重要产业。国家开发银行云南省分行发挥开发性金融“融制融资融智”优势,通过向云南天然橡胶产业集团有限公司、云南德宏英茂糖业有限公司发放贷款,支持这两家企业在边境各州(市)、县(市、区)大力推行橡胶、甘蔗种植,在服务产业发展壮大、企业增效、财税增长的同时,实现了农户的脱贫致富(1)《国开行云南省分行支持产业扶贫 助力脱贫攻坚》,云南省人民政府扶贫开发办公室(http://ynfp.yn.gov.cn)首页—精准扶贫—产业金融扶贫,2019-11-29。。

围绕脱贫攻坚,中国农业发展银行云南省分行在易地扶贫搬迁、农村人居环境改造、贫困村提升、农村土地+N、农村流通体系建设等方面,提供了强有力的政策性贷款资金支持。截至2019年10月末,该行扶贫贷款余额956.36亿元;27个深度贫困县贷款余额达215.05亿元;迪庆、怒江各类贷款余额62.44亿元,其中精准扶贫贷款余额52.74亿元(2)《农发行云南省分行4年投放精准扶贫贷款1387亿》,云南省人民政府扶贫开发办公室(http://ynfp.yn.gov.cn)首页—精准扶贫—产业金融扶贫,2019-11-29。。

2019年上半年,云南宣布独龙族、德昂族、基诺族三个“直过民族”实现“整族脱贫”。近年来,作为脱贫攻坚的金融“国家队”、主力军,中国农业银行持续加大对“直过民族”的金融扶贫力度,从解决金融服务缺失问题到金融支持农户发展种养殖产业,从“输血式”扶贫到“造血式”脱贫(3)《加大金融扶贫力度 农行云南省分行倾情倾力帮扶“直过民族”》,云南省人民政府扶贫开发办公室(http://ynfp.yn.gov.cn)首页—精准扶贫—产业金融扶贫,2019-12-02。。

洱源县坚持“脱贫不脱政策”,积极开展扶贫信贷,从2015年初到2019年5月,洱源县共发放产业扶贫信贷资金15.04亿元,其中,发放扶贫小额信贷8.82亿元,扶贫项目贷款6.22亿元,有2.06万户建档立卡贫困户受益(4)《洱源县扶贫信贷“贷”动群众增收致富》,云南省人民政府扶贫开发办公室(http://ynfp.yn.gov.cn)首页—精准扶贫—产业金融扶贫,2019-07-23。。

四、实证检验:数据和模型

(一)数据

本文实证分析部分所使用的数据采集自中共云南省委党校对口帮扶的43个贫困乡镇,这些乡镇集中分布在昭通市和迪庆藏族自治州辖区内,前者属于滇黔桂石漠化区,后者属于滇西边境山区,两者均属中国14个连片特困地区。辖区内基础设施和社会事业发展滞后,生态环境脆弱,自然灾害频发,贫困人口占比和贫困发生率高,贫困程度深,人均可支配收入低,脱贫任务重。作为一段时期我国扶贫开发的纲领性文件,2011年印发的《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》将14个地区作为扶贫攻坚的主战场。实地调研采用PPS概率比例规模抽样,在全部乡镇中依照经济社会发展状况、人口基数、贫困人口规模等特征进行分层排序,然后在各层中随机抽取一个乡镇,以此保证调查地的代表性。抽取乡镇后,在被抽中的乡镇中最终随机抽取1~3个行政村开展入村、入户调查。数据采集于2019年8月至2020年1月,实地调查依托驻村扶贫工作队员,从两个层面开展:第一个层面是被调查村的宏观环境,特别是金融环境发育状况;第二个层面是被调查村居内农户的生产生活、贫困状况,其中特别关注了家户的人口构成、户主的相关特征。初步获得23个行政村,总计513个家户的调研数据,依照家户是否是或者曾经是贫困户,本文删除了非贫困家户,再对村居数据和家户数据进行接驳,并删除缺失值较多的贫困家户,最终获得148个有效家户样本纳入分析,这些家户分布在10个行政村内。

(二)变量

1.因变量

参照既有文献(罗楚亮, 2012)[21],本研究从绝对与相对两个层面采用多个指标测度贫困因变量。首先,是绝对指标,调查详细询问了家户去年全年的收入状况,包括从事种养殖业的收入、从事副业的收入(包含在农村进行副业活动与外出务工)和转移支付收入(包含养老金、低保金、贫困补助和其他形式的补助),加总全部收入后与家户总人口相除获得家户人均年收入,作为第一个因变量。考虑到贫困农户的转移支付收入往往占总收入的较大比例,如纳入观察的家户中,该比例均值为0.21,中位数为0.11,而包含转移支付的总收入并不能很好地衡量农户的原生贫困,本文在总收入中剔除转移支付收入得到家户全年原收入和人均原收入,作为第二个因变量。以收入评判家户贫困状况可能面临一定的测度偏差:较富裕的家户出于“怕露富”,往往低报收入,而较贫困的家户碍于颜面倾向于高报收入。调查也询问了家户的消费支出情况,依次是上个月的食品消费、日用品消费、水电气消费、通讯交通消费,调查时点上一年度全年的医疗保健支出、教育支出、家电支出和衣着支出,汇总得到家户全年的消费支出和人均消费支出。从消费层面测量家户贫困的优势是一方面消费与家庭生活状态、福利状况更密切相关,另一方面是相较于收入信息,支出信息漏报虚报的程度较轻。这是第三个因变量。其次,是相对贫困状况,依照2019年脱贫标准,年人均家庭收入低于3747元,同时满足一些定性筛选标准,即可认定为贫困户,本文生成第一个贫困哑变量,当家户人均总收入低于3747元时赋值1,否则为0。类似地,以人均净收入是否低于3747元生成第二个贫困哑变量。这两个哑变量是以全国标准来评判农户的贫困状况。此外,2019年云南省农村居民人均可支配收入为11902元,农村居民人均消费支出为10260元,本文将两个均值的一半(分别为5951元和5130元)作为新的贫困阈值,与被调查农户的人均总收入和人均总支出比较,得到额外两个贫困哑变量。可见,本文已经从多层面反复测度被调查农户的贫困状况,这能够极大增强后文结论的稳健性。

2.自变量

核心解释变量是村居层面的金融资源可及性,涵盖正规和非正规金融两个层面。对于正规金融资源,如农村信用合作社、村镇银行、农业保险机构提供的借贷与保险服务,本文用村居距离最近的金融网点的车时(单位:分钟)来测度,该变量直观地测量了不同村居与金融资源的时空间隔,耗时越长,获取正规金融服务的便利性越差。事实上,除了正规金融资源,在以亲缘地缘为纽带的农村社区,非正规的民间借贷也是金融资源供给的重要来源,对于非正规金融资源,调查中询问了被访村居民间借贷的活跃状况,具体操作方式是将“较为活跃赋值为1、否则为0”以描述非正规金融的可及性。

3.控制变量

控制变量包含两组,一组是被调查家户的人口学特征,包括家庭人口数和失去劳动能力的人口数,纳入失能人口数是考虑到因伤、因病以及老龄化导致的家庭劳动供给能力下降一直是农户致贫、返贫的重要诱因。另一组控制变量包括户主的性别(男性赋值1,女性赋值0)、年龄、教育水平(小学以上赋值1,否则赋值0)和健康状况。调查中户主的健康状况从负至正分为非常差、很差、一般、很好、非常好5类,本文将很好和非常好赋值1,其他赋值0。

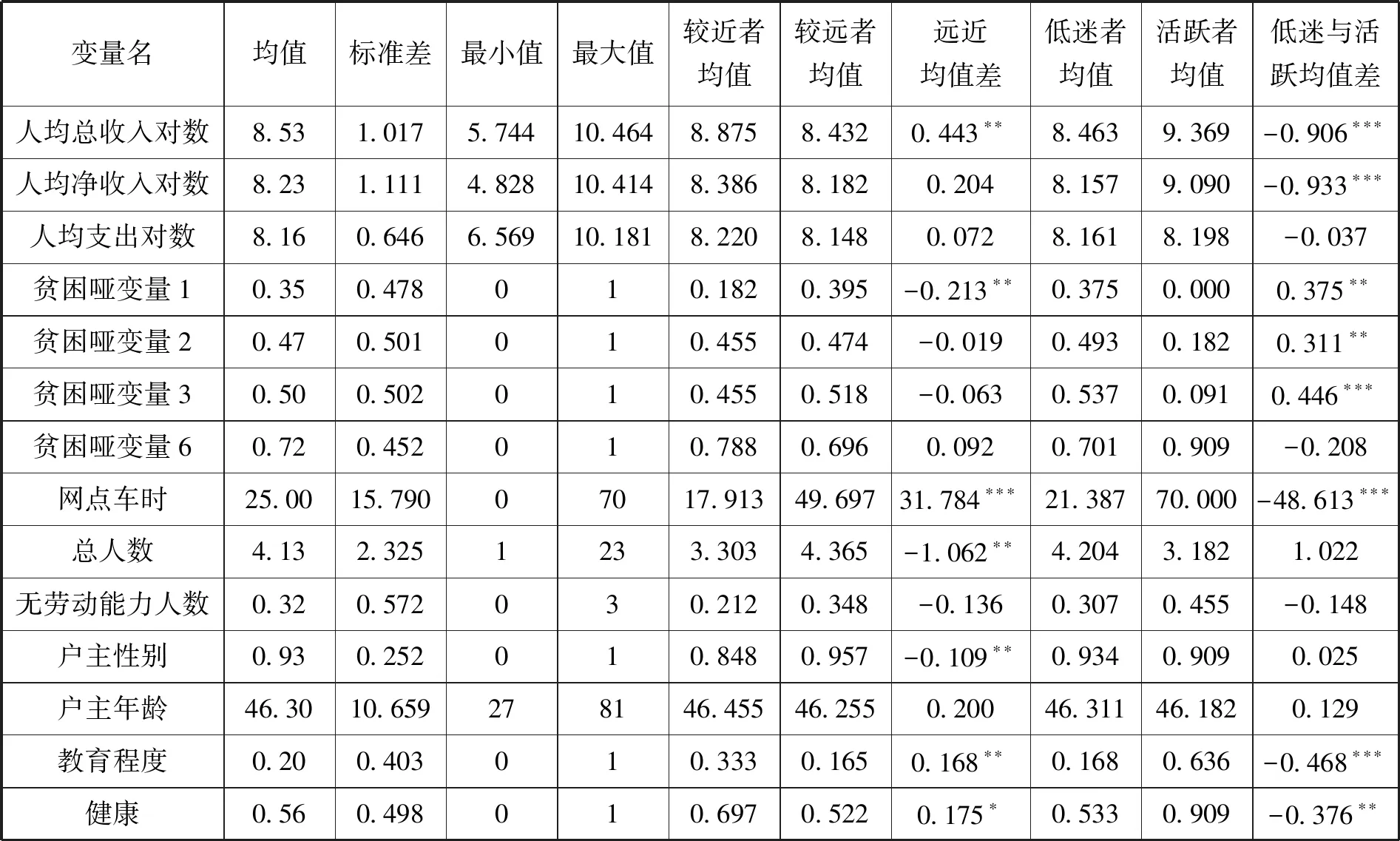

所有变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 变量的描述性统计

表1中的第2~5列是全部样本的描述性统计。全部被访家户中,人均全年总收入的均值为7657元,中位数为5868元,分别相当于2019年云南省农村居民人均可支配收入的64%和49.3%;剔除转移支付收入后,人均全年净收入的均值为6172元,中位数为3950元,与全省的差距进一步拉大;人均全年支出的均值为4377元,中位数为3242元,分别相当于全省人均消费支出的43%和32%。可见,相较于收入维度,以支出维度测量的贫困程度更深。贫困哑变量1~6表达的是相对贫困,从1~6贫困比例逐步提高。若以人均总收入是否低于3747元计算,样本中有35%的家户被界定为贫困户;但若以人均总收入是否低于云南省农村人均可支配收入的一半计算,有50%的家户被界定为贫困户;而若以人均总支出是否低于云南省农村人均支出的一半计算,则有高达72%的家户被界定为贫困户。核心解释变量距离最近的金融网点的车时均值为25分钟,但最远的情况下农户需要耗费70分钟才能到达金融网点。控制变量中,家户的平均规模为4人,93%的家户户主为男性,户主年龄均值为46岁,仅有20%的家户户主的教育水平超过了小学,而56%的户主自评健康状况为较好及以上。

表1中的第6~11列是分样本比较。依照家户距离最近的金融网点的车时是否超过均值25分钟,将全部样本分为较近组和较远组,第6~7列呈现了两组样本的变量均值,第8列是均值差值以及t检验。可见,较近组的车时均值约为18分钟,而较远组的车时均值约为50分钟,均值之差在1%的水平统计显著,而且不考虑家户的特征差别,较近组的收入或支出对数高于较远组,人均收入低于3747元的比例显著更低。但应注意,较近组的家户特征强于较远组,首先,是家庭规模显著更小,这更有利于提高家户人均收入或支出水平;其次,是户主的教育水平和健康状况显著更好。因此,简单的均值对比并不能论证网点车时与贫困之间的对应关系。第9~11列按照村居民间借贷状况将样本分为民间借贷低迷组和民间借贷活跃组,可见,活跃组的人均收入状况更高,相对贫困的发生率更低。值得注意的是,活跃组到金融网点的车时明显高于低迷组,这印证了农村正规金融的发展将替代民间的非正规金融。另外,活跃组中户主的教育和健康状况显著更好。

(三)模型

检验村居层面金融资源可及性对农户贫困状况的影响及其机理涉及村居和农户两个层面的数据,并且显而易见,作为微观个体的农户是嵌套在其所存续的村居当中的。对于这种两层嵌套数据,惯用的回归方法通常有两种处理方式:一是将村居、农户变量均视作微观水平的变量,直接在农户层面对数据进行回归。此种处理方式的缺陷是:同一村居中的农户面对相同的村居环境,同质化程度往往高于跨村居时的情形,假设同一村居内的农户贫困状况互不相关、相互独立缺乏合理性,对不同村居中的农户个体和同一村居中的农户个体作同一假设也值得商榷。另一种处理方式可将农户微观层面的特征加以汇总,合并为村居层面的特征,然后再分析村居金融资源与村居整体贫困的关联。此种方式的缺陷在于丢失了村居内个体之间的差异,现实中村居内不同个体贫困状况也有较大差别,此部分变异通常占总变异中的很大比例。两种方法均未考虑到嵌套分层数据的特点,即作为情境变量的村居金融资源跨层调节微观农户个体的贫困状况,且不同村居内金融资源对农户贫困的影响各异,这是传统回归分析方法在分析具有分层特点数据时的必然局限(张雷等,2003)[22]。为此,本文采用两层线性及两层广义线性模型进行实证检验。两层模型在处理村居、农户嵌套数据时,假设不同村居农户间的残差项相互独立,村居层面的残差项在村居之间相互独立,将残差分解为两个部分:一个是因为农户处于不同村居而导致的残差;一个是微观农户个体之间差异导致的残差。在本文的研究中,两层线性及两层广义线性模型具备如下三方面优势:一是可以跨层检验村居层面的金融资源特征对微观农户个体贫困状况的影响,这种影响既可以体现为改变了不同村居内农户平均的贫困水平,也可以体现为对微观农户特征与贫困状况之间关系产生的跨层调节效应;二是对于农户样本较少的村,可以借助其他村居中已进行的相关估计,改善估计结果;三是可以将农户层面系列变量的相关成分分解为村居层面的组内和组间0成分。模型具体定义如下:

模型1是无条件模型(Unconditional Model)或零模型(Null Model),除贫困因变量外未纳入其他任何变量,用于把因变量在全部农户之间的差异分解为由于居住在不同村居(组间)和同一村居不同农户(组内)部分。该模型等同于单因素方差分析,γ00是全部农户人均收入(支出)的整体均值,u0j是组效应(Class Effect),也被称为回归方程截距β0j中的随机效应(Random Effect)。

Yij=β0j+eij

β0j=γ00+u0j

(1)

(2)

相较于模型1,模型3中加入了第一层(家户层)的特征变量,以检验家户人口学特征Householdij和户主特征Headij对贫困的影响。与传统回归模型不同的是,第一层变量的系数被设定为包含固定与随机两个成分,对于不同村居中的家户,变量的系数互不相同。

Yij=β0j+β1jHeadij+β2jHouseholdij+eij

β0j=γ00+u0j

β1j=γ10+u1j

β2j=γ20+u2j

(3)

模型4加入了第二层(村居层)金融资源可及性的特征变量Finj,以检验村居正规金融资源和非正规金融资源获取便利性对第一层(家户层)贫困状况的影响程度。模型4中Finj的作用仅仅是改变了截距项β0j,并不改变家户特征变量Headij和Householdij的系数。

Yij=β0j+β1jHeadij+β2jHouseholdij+eij

β0j=γ00+γ01Finj+u0j

β1j=γ10+u1j

β2j=γ20+u2j

(4)

模型5是完整形态的模型,在第一层变量的截距和系数决定中均包含了第二层变量Finj,以检验村居金融资源可及性特征与家户特征在贫困中的交互效应。这体现在随村居j不同,Finj随之改变,令β1j和β2j拥有不同的取值,进而Headij和Householdij变动时导致的因变量变动在不同村居之间均有所不同。

Yij=β0j+β1jHeadij+β2jHouseholdij+eij

β0j=γ00+γ01Finj+u0j

β1j=γ10+γ11Finj+u1j

β2j=γ20+u2j

(5)

模型1~5的因变量是被访家户绝对贫困状况,用人均收入或支出水平取对数来测度,可以被视为一个取值连续的变量。对于家户的相对贫困状况,因变量是取值0或者1的哑变量,此时,因变量取值为1的概率经过对数变换后再成为村居和家户特征变量的函数,如模型6所示。

Prob(Yij=1)=øij

log[(øij)/(1-øij)]=β0j+β1jHeadij+β2jHouseholdij+eij

β0j=γ00+γ01Finj+u0j

β1j=γ10+u1j

β2j=γ20+u2j

(6)

村居金融资源可及性改变家户贫困的内在机制也是本文关注的核心问题,一个可能的渠道是金融资源可及性的提高降低了农户获取借款或贷款的难度,进而放松了农户面对灾害、疾病等不可预见冲击和进行生产性投资时的资金约束。调查询问了被访农户对借款或贷款难度的自我评价Nanduij,这是一个定序变量,从难度非常大至非常容易取值由1~5。式(7)以累积概率的形式刻画了Nanduij在5个可能取值上的分布形态。

Prob(Nanduij=1)=ø1ij

Prob(Nanduij=1)+Prob(Nanduij=2)=ø2ij

⋮

Prob(Nanduij=1)+…+Prob(Nanduij=5)=1

(7)

最后,用模型8将此累积概率与一个累积Logit分布连接,转变为村居和农户特征变量的函数进行实证检验。

β0j=γ00+γ01Finj+u0j

β1j=γ10+u1j

β2j=γ20+u2j

(8)

五 实证结果

(一)正规金融资源可及性对绝对贫困的影响

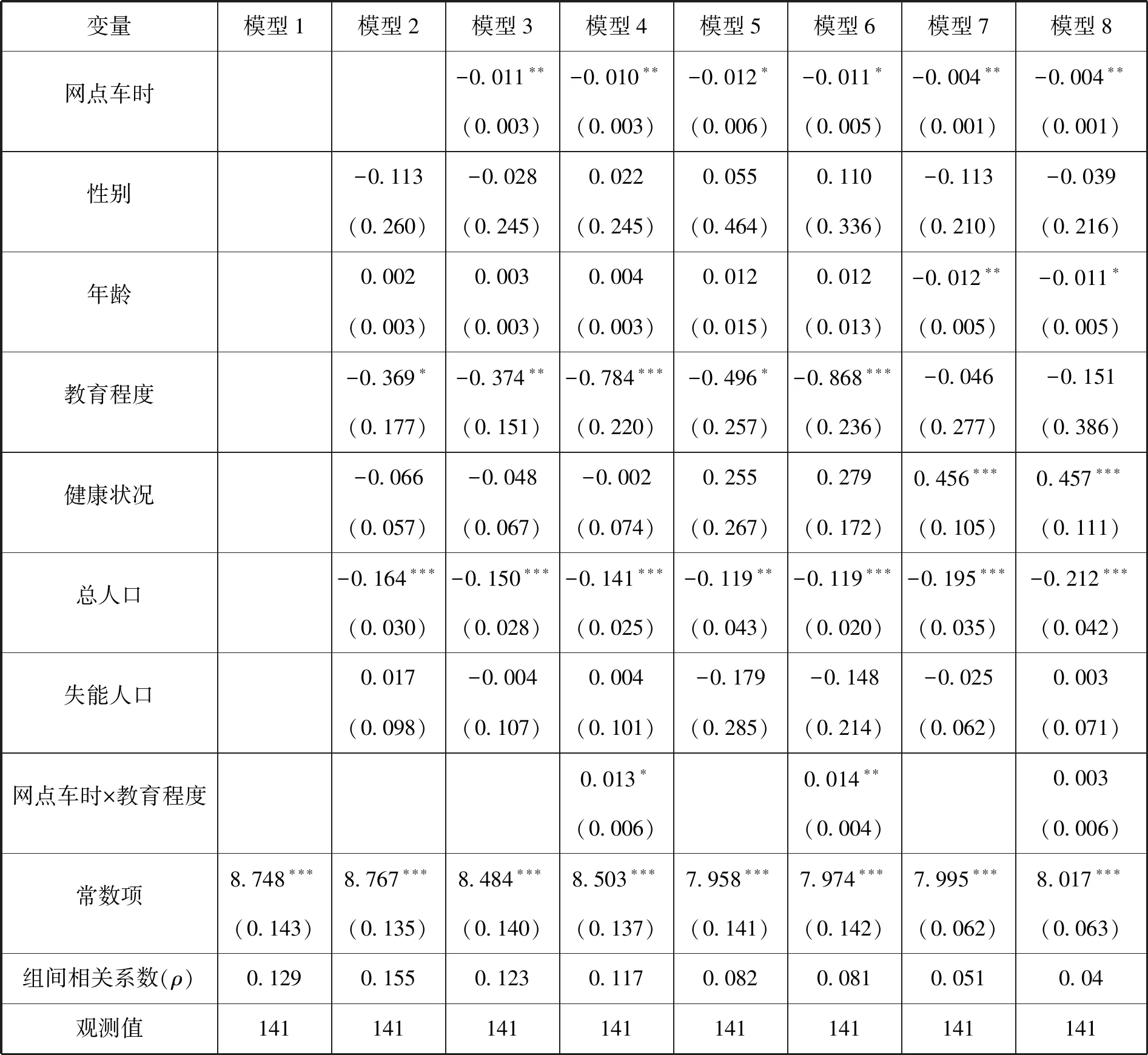

通过层次线性回归模型(Hierarchical Linear Model, HLM),考察村居层面(第二层)正规金融资源可及性对农户层面(第一层)以人均收入、人均支出测度的绝对贫困的影响。在具体建模策略上,采用嵌套模型方式,通过依次估计零模型、随机截距和系数模型、纳入第二层变量的随机截距模型、纳入第二层变量的随机截距和系数模型来逐步解析金融资源对收入或支出的影响机理。全部模型均采用受限极大似然估计(Restricted Maximum Likelihood, REML)获得模型结果,这种算法的估计结果与极大似然估计(Maximum Likelihood, ML)在固定效应部分相同,在随机效应部分有所不同,但结果与后者相比是无偏的(Unbiased)。表2报告了相关的估计结果。

表2中模型1~4的因变量为人均总收入。模型1是未纳入任何第一层或第二层自变量的模型,即方差成分模型,从中可见,由处于不同村居造成的组间方差成分占总方差的比例ρ值为0.129,即全部样本中人均总收入的差异有约13%可以归咎于村居差异,表明两层次模型较简单的线性回归更为合理。模型2是基准模型,对应式(3),估计第一层家户层特征变量对人均总收入的影响。模型显示,在户主的相关特征中,仅有教育程度对收入的影响在10%的水平统计显著且系数为负。具体而言,相对于户主没有小学学历的家户,户主拥有小学学历的家户人均总收入对数反而要低0.369,换算后人均总收入要偏低约30%(5)0.308=1-exp(-0.369)。这个反常的结果说明对于贫困地区的贫困农户,教育的收入回报为负,一个可能的解释是贫困地区的交通基础设施建设、劳动力和产品市场发育滞后,仅仅教育水平的提高并不能确保农户收入的改善,存在“教育-收入陷阱”,这在脱贫攻坚中是个值得重视的现象。在家户特征中,家户人口规模越大,人均收入越低,并未产生源于家庭成员之间分工协作、共同居住而带来的规模经济效应。模型3基于式(4),在模型2的基础上加入第二层核心解释变量:村居距离最近的金融服务网点的车时。该变量的系数为-0.011且在5%的水平统计显著,说明居住的村居越抵近的金融服务网点,家户的人均收入水平越高。具体而言,距离网点的车时减少1分钟,家户的人均收入将提高约1%(6)0.011=exp(0.011)-1。加入第二层变量后,第一层变量的系数和显著性水平稳定,户主教育程度和家户规模与人均收入的关系仍然为负。模型3的结果说明村居金融资源可及性的提高能够在截距(即均值)维度改善农户收入,那么,其是否还会与家户特征形成交互效应?模型4基于式(5),将网点车时变量加入到户主教育程度系数的决定方程中,交互项的系数为0.013且在10%的水平统计显著,说明村居金融资源的可及性还将通过调节家户特征与收入水平的对应关系间接影响家户收入。

考虑到贫困家户中约20%的收入来源于转移支付,总收入并不能很好地反映农户的原生贫困,模型 5和模型6将因变量替换为家户的人均净收入,重复模型3和模型4的估计,从中可见,网点车时的系数绝对值较之前有所增加,并在10%的水平保持显著,意味着村居金融资源可及性的提高将改善农户的原生收入水平,交互项的系数略微增加且在5%的水平显著,其余变量系数的取值和显著性未有明显变化。模型7和模型8进一步将因变量替换为人均总支出,从支出角度考察农户的生活水平。其中,网点车时的系数均为-0.004,且都在5%的水平显著,车时减少1分钟,家户人均支出将提高0.4%。相对于收入信息,家户支出信息虚报或漏报的幅度相对较低,表2中的模型3~8从收入和支出两个维度考察村居正规金融资源可及性对绝对贫困的影响,得到了一致的估计结果。

表2 绝对贫困的两层次混合效应线性回归模型

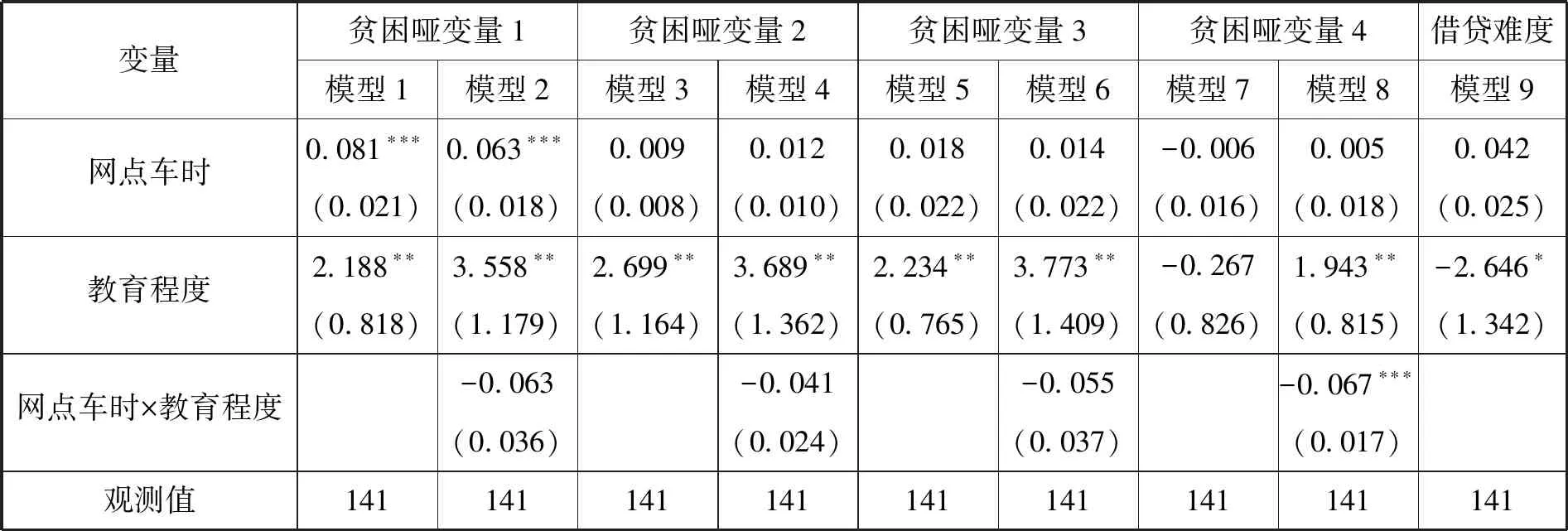

(二)正规金融可及性对相对贫困的影响

表3从相对贫困的角度考察村居正规金融资源的脱贫效果。四个贫困哑变量依次为家户人均总收入是否低于3747元,人均净收入是否低于3747元,人均总收入是否低于5951元,人均总支出是否低于5130元,同样从收入和支出两个角度,结合不同贫困门槛值考察正规金融资源可及性对贫困的影响。从模型1~2发现,村居距离最近的金融网点的车时越近,农户人均总收入低于3747元的可能性越低,在1%的水平显著。但模型3~8的结果说明,网点车时并不影响农户在后三个相对贫困指标中被界定为贫困的可能性。与表2相似,教育程度越高,发生相对贫困的可能性反而更高。综合表2和表3的分析,本文发现村居正规金融资源的可及性具有一定的脱贫效应。表3中模型9将因变量设定为家户主观的借贷难度,金融资源可及性的提高是否通过降低农户借贷难度继而发挥脱贫作用?模型9的两层次定序Logit估计结果表明,虽然网点车时的系数为正,车时越长主观借贷难度越高,但系数在统计上并不显著。这可能表明在劳动与产品市场欠发达的贫困地区,农户的资金借贷需求较低,金融资源可及性的提高并不会放松家户主观的信贷约束,金融资源脱贫的具体渠道尚待进一步研究。

表3 相对贫困和借贷难度的两层次混合效应非线性模型

(三)非正规金融资源可及性对贫困的影响

在农村地区,除了银行、保险、信用社等正规金融机构提供的金融供给,民间借贷也是农村家户非常重要的金融资源来源,而且在农村特定的环境中,民间借贷提供的非正规金融资源还具有灵活、快捷、信息缺损低的优势。表4将核心解释变量替换为村居民间借贷活跃程度哑变量,考察非正规金融资源对绝对贫困和相对贫困的影响。表4中模型1~2表明,村居民间借贷活跃组相较于低迷组,人均总收入的对数高0.774且在10%的水平显著,换言之,人均收入要高116%(7)1.16=exp(0.774)-1,超过1倍,而如果以人均净收入衡量,则民间借贷的脱贫效果更甚,系数为0.946且在5%的水平显著。这表明现阶段在正规金融资源尚比较匮乏的贫困地区,合理扶持、引导、规范民间借贷,在农村特定的金融需求与供给场景下,对增收脱贫具有重要意义。若以人均消费和人均总收入哑变量衡量,民间借贷的系数符号符合预期,但不具有显著性。

表4 民间借贷与贫困的两层混合效应模型

六、结论和政策建议

本文采用云南省昭通市和迪庆州农村贫困地区村居与农户的两层嵌套数据,借助多层线性以及非线性模型,从绝对贫困和相对贫困两个角度,考察农村正规金融资源和非正规金融资源可得性对农户贫困程度和贫困发生率的影响。结果显示,村居越抵近金融服务网点,村居内的民间借贷越活跃,农户的人均收入越高,贫困发生率趋于降低。本文的发现具有重要的实践意义。当前,云南省正处于脱贫攻坚的决胜阶段,助力农户脱贫、防止脱贫后返贫,既要遵循“一户一策,精准帮扶”,也要注重村居整体环境的改善,提高村居金融资源的可得性。为此建议:一是打通金融服务“最后一公里”。下沉农村贫困地区特别是深度贫困地区金融网点,提升网点覆盖面,实现助农取款服务在行政村全覆盖,实现“基础金融服务不出村、综合金融服务不出镇”。二是构建良好的金融生态。全面开展信用乡镇、信用村、信用户创建,实现农村贫困地区特别是深度贫困地区建档立卡贫困户信用体系建设全覆盖,健全贫困户信用评价体系,大力发展信用贷款业务。三是强化金融消费者权益保护,严厉打击金融欺诈、非法集资等非法金融活动,规范金融机构业务行为,规范民间借贷发展。四是金融机构要帮助贫困地区培育特色优势扶贫产业,深化产业扶贫利益联结机制,促进金融支持与产业扶贫有效融合。五是深入实施农村金融教育“金惠工程”,提高贫困人口金融素养。六是进一步提升金融体系普惠性,规范和完善扶贫小额信贷管理,稳妥办理续贷和展期,推动完善扶贫小额信贷风险补偿金的管理使用。七是加强对已脱贫地区金融政策运用,确保脱贫攻坚期内脱贫不脱政策,强化市场化激励约束,激发农村贫困地区内生发展动力(8)人民银行等四部门联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》,中国人民银行(http://www.pbc.gov.cn)首页—金融市场司—信贷政策—业务简介,2018-01-15。《聚焦脱贫攻坚 优化资源配置 切实做好今明两年金融精准扶贫工作》,中国人民银行(http://www.pbc.gov.cn)首页—金融市场司—信贷政策—政策法规,2019-05-15。。

——基于“深度中国调查”材料的分析