人力资本对经济增长的贡献:直接影响与间接效应

——来自OECD成员国的经验证据

张文爱

(重庆工商大学 a.长江上游经济研究中心; b.经济学院,重庆 400067)

一、引言

破解经济长期增长的发展困境,挖掘经济增长的动力源泉,关键在于转变经济发展方式,动力在于促进技术创新,核心在于激发人的创造力,即人力资本的投资与增长。那么人力资本对经济增长的贡献究竟如何?如何全面评估人力资本的真实价值?这显然不仅仅是一个经济理论问题,更是一个政策实践问题。自Schultz在1960 年的美国经济学年会上发表“论人力资本投资”的演说以来,人力资本作为经济增长的重要源泉,已经成为经济增长理论与实践研究的重要方面。

尽管人力资本对于经济增长的贡献已经得到理论与实践的充分证明,但正如Robert等(2015)[1]所指出,传统研究文献将产出的实际增长率与按投入要素边际生产率(固定规模报酬的生产函数)测算的增长率之差,将此“剩余量”作为外生的技术的贡献,这种外生化的处理方式事实上低估了人力资本对经济增长的真正作用,进而可能低估人力资本政策在促进经济增长方面的价值,因而客观上可能对合理制定人力资本政策产生不利影响。全面评估人力资本对经济增长的真实贡献,有助于正确衡量人力资本的实际作用,正确评估人力资本投资的政策价值,为国民经济长期可持续发展提供保障。

人力资本体现为人体中具有经济价值的知识、技能和健康状况等质量因素之总和,具有创新性和创造性,对经济活动有直接影响;同时也会通过提高劳动力和物质资本质量,对经济产生间接作用,即间接效应。此间接效应的大小,取决于人力资本对劳动力和资本之间,以及劳动力和资本对经济产出之间的作用方向和强度。合理区分人力资本的直接影响和间接效应,对于全面认识人力资本的作用至关重要。习惯上,人们更倾向考量人力资本的直接贡献,这方面的研究成果颇丰,而人力资本的间接效应则常常被忽略。这种忽略可能导致对人力资本价值的低估,进而可能削弱对人力资本政策的科学判断。

本文拟通过对OECD成员国的历史数据,基于经济增长的动力源泉,从直接与间接两个方面对人力资本的增长贡献展开实证检验。经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD),是由36个市场经济国家组成的政府间国际经济组织,旨在共同应对全球化带来的经济、社会和政府治理等方面的挑战,并把握全球化带来的机遇(1)http://www.oecdchina.org/index.html。。2017年,按现价计算的OECD成员国GDP总额为527248亿美元,占同期世界现价GDP总额(806838亿美元)的65.35%;2017年OECD成员国总人口129773.5万人,占全世界总人口(753036.0万人)的17.23%。与此相对应,2017年中国大陆现价GDP总额为122377亿美元,占世界GDP总额的15.17%;总人口138639.5万人,占全世界总人口的8.41%(《国际统计年鉴(2018)》)。可见,OECD成员国作为主要发达经济体的联盟,在世界经济发展总格局中占有举足轻重的地位,其发展经验对其他经济体尤其是发展中国家和地区,具有重要的借鉴价值。特别是中国作为世界上最大的发展中国家,人口规模与OECD成员国人口总量大体相当,但经济总量却仅为其成员的23%左右,尚有较大的发展空间。对OECD成员国经济增长源泉的探索,特别是对其中最重要要素之一的人力资本的科学考察,可为中国经济发展提供有益的理论启示与政策借鉴。本文的主要贡献在于,首次从直接影响与间接效应两个方面,对OECD成员国的人力资本对经济增长的贡献进行系统的实证检验,以实现对人力资本真实价值的全面评估,为世界各主要经济体,特别是中国这样的最大发展中国家在制定科学的人力资本投资政策,促进国民经济持续、稳定、高质量增长方面提供科学依据和经验借鉴。

本文以下部分的安排为:第二部分对与本研究相关的现有主要文献进行梳理,厘清其文献基础;第三部分对检验方法进行介绍,并设定检验的实证模型,奠定研究的方法基础;第四部分是数据来源,对主要变量的数据收集进行详细介绍,并整理获得样本数据集;第五部分是实证结果与分析,并对结果进行稳健性检验;主要结论在第六部分。

二、文献综述

人力资本作为经济增长的重要源泉之一,始终是经济增长理论研究的重要内容。Schultz(1961)[2]、Becker(1964)[3]和Mincer(1970)[4]等学者的开创性工作,促进了人力资本理论研究的迅速发展,有关人力资本对经济增长的贡献也逐步受到广泛重视。Uzawa(1965)[5]将人力资本引入索洛模型,建立了包含知识生产在内的两部门经济增长模型,明确了人力资本积累在经济增长理论中的重要地位。

20世纪80年代末,新古典经济学和内生增长理论兴起,再次激发了经济学家们对经济增长的研究热情,而人力资本作为经济增长的一个核心变量也就成为学者们关注的重点内容(Barro,1991[6]; Aisen and Veiga,2013[7])。Romer(1986)[8]通过建立包含人力资本在内的内生增长模型,突出了人力资本的研发能力对经济增长的贡献。Robert等(1988)[9]基于Uzawa模型的分析技术,建立了人力资本外溢效应模型,区分了经济增长中人力资本的内部效应和外溢效应。Hanushek(2013)[10]对发展中国家的研究表明,人力资本是发展中国家经济增长的重要推动力量,但是,单纯的学校教育年限并不能完全表征人力资本的作用,而以教育投入、家庭、以及其他结构性变量所综合测度的认知技能所表达的人力资本,则可更能准确刻画人力资本对经济增长的作用。Manuelli and Seshadri(2014)[11]采用标准人力资本理论对人力资本存量进行估算,在允许各国人力资本有质量差异的情形下,评估了人力资本在决定国家财富方面的作用,发现工人个人的有效人力资本在各国之间差异巨大。Alani(2018)[12]对肯尼亚的研究发现人力资本的长期正向作用是该国经济保持持续增长的最重要因素。

Romer(1990)[13]、Teixeira and Fortuna(2006)[14]和Bodman and Le(2013)[15]等学者的研究,均发现人力资本因为直接提高了劳动者的生产效率和创新能力而使产出增长,表现出对经济增长的直接贡献。此外,Silva and Teixeira(2011)[16]对部分欠发达国家的实证研究发现,人力资本通过与其他经济变量例如经济结构等相结合,能有效促进生产效率的提升和产出的增长,表现出人力资本对经济增长的间接效应。Teixeira and Queirós(2016)[17]从供给侧和需求侧层面,通过将人力资本与经济结构变量相结合,检验发现人力资本对经济增长具有显著的直接效应和间接效应。

中国作为世界上人口最多的发展中国家,人力资源丰富,且对经济增长有很大的需求,近年来研究中国人力资本与经济增长的文献颇为丰富。邱晓华等(2006)[18]的研究发现中国人力资本存量对经济增长的贡献有提高趋势,由1996年的5.12%上升到2004 年的6.14%。王小鲁等(2009)[19]研究发现人力资本的溢出效应在1999—2007年间带来超过1个百分点的全要素生产率的增长,与人力资本数量扩大所合计产生的经济增长贡献约为3个百分点。李建民(2015)[20]从中国经济新常态下的人口与经济关系结构入手,考察了人口新常态对经济新常态的影响,认为人力资本对中国新常态下的经济发展具有重要作用。刘智勇等(2018)[21]研究认为,相较于人力资本存量,人力资本结构高级化对中国经济增长具有更大促进作用,也是中国东、中、西部地区差距的重要影响因素。苏妍、逯进(2018)[22]从省级层面考察了中国31个省份人力资本与经济增长之间的耦合关系,发现人力资本对经济增长具有线性和非线性的影响关系。张秀武、赵昕东(2018)[23]指出在人力资本的结构中,教育人力资本对经济增长有显著的提升作用,而健康人力资本的提高则对经济增长有显著的抑制作用,其原因在于人口老龄化所引致的健康人力资本的积累会对实物资本和教育人力资本造成挤占,从而不利于经济的长期增长。

除了考察人力资本对经济增长的直接贡献外,人力资本的间接效应同样也引起了部分学者们的关注。王永齐(2006)[24]、魏下海(2009)[25]、王菲(2014)[26]等发现人力资本水平的提高将提升贸易对经济增长的贡献,意味着人力资本可以通过贸易溢出对经济增长产生间接影响。魏下海、王跃龙(2010)[27]的研究结果同样证实了人力资本有助于提高全要素生产率,从而有助于经济增长。胡凤玲、张敏(2014)[28]采用微观调研数据,考察了人力资本异质性与企业创新绩效之间的关联性,发现异质性的人力资本通过知识创造的中介作用对企业创新绩效产生显著的正向影响。

现有文献关于人力资本对经济增长贡献的研究是丰富而卓有成效的,但诚如 Robert等(2015)[1]所言,“人力资本积累对经济增长的贡献应具有其自身的生产函数”。并且进一步指出,尽管已经有一些研究人员开始了对人力资本生产函数的积极探索,但“相关研究还远远不够”。特别是,当我们综观现有关于人力资本对经济增长贡献的研究,直接以OECD成员国为研究对象的文献十分匮乏。然而,OECD成员国作为发达经济体的代表有深入研究的价值,不仅因为其自身的经济体量巨大,而且OECD成员国的生产模式与经济规律,对世界其他国家和地区有较强的辐射和启示作用。鉴于此,本文从直接影响与间接效应两个方面,对OECD成员国人力资本对经济增长的贡献展开实证检验,以期对人力资本的真实价值进行全面捕捉,为制定人力资本政策以促进国民经济持续增长提供科学依据。

三、检验方法与模型设定

(一)检验方法

为了检验人力资本对经济增长的直接和间接效应,借鉴温忠麟等人提出的中介效应检验方法(温忠麟等,2004)[29]。假设针对被解释变量Y,考查只有一个解释变量X和一个中介变量M的简化情形,且Y、X、M均为中心化变量(即均值为0),则可建立以下序贯检验模型:

Y=cX+e1

(1)

M=aX+e2

(2)

Y=c′X+bM+e3

(3)

其中,系数c为变量X对Y的总影响,c′为X对Y的直接影响,M为中介变量,a×b即为X通过M对Y的中介效应,也即间接效应。各系数之间满足如下关系:

c=c′+a×b

(4)

为了检验间接效应(中介效应)是否显著存在,温忠麟等人提出的序惯检验方法如下(温忠麟等,2004)[29]:

第一步:对模型(1)进行回归,检验系数c的统计显著性。如果c显著,则继续下一步。如果c不显著,说明变量X对变量Y整体上没有显著作用,检验停止。

第二步:采用Baron and Kenny的方法作“部分中介效应”检验(Baron and Kenny,1986)[30],即依次检验系数a、b的显著性。如果a、b均显著,说明X对Y的影响,至少有一部分是通过中介变量M实现的,存在中介效应。如果a、b至少有一个不显著,则转入第四步。

第三步:采用Judd and Kenny的方法进行“完全中介效应”检验(Judd and Kenny, 1981)[31],即检验系数c′的统计显著性。如果c′显著,表明X对Y的影响,只有一部分是通过中介变量M实现的,故存在部分中介效应。如果c′不显著,表明X对Y的影响全部是通过中介变量M实现的,故存在完全中介效应。

第四步:Sobel检验。在第二步中当a、b至少有一个不显著时,则进行Sobel检验(Sobel,1982)[32],即检验H0:a×b=0。在H0成立的条件下,构建统计量Z:

(5)

式(5)的判断规则为:如果Z显著,则存在中介效应; 如果Z不显著,则不存在中介效应。

以上检验,仅针对一个解释变量和一个中介变量的情形。这一方法可以推广到多个目标解释变量或多个中介变量的情形。在多个目标解释变量或中介变量的情形下,可根据需要适当添加变量的交叉项。

(二)模型设定

参照Lucas人力资本外溢效应模型(Robert等, 1988)[9],将人力资本引入索洛生产函数模型,建立扩展的CD生产函数模型:

GDP=ALαKβHγeμ

(6)

其中,GDP为国内生产总值,表示经济产出;A为外生技术水平;L、K、H分别表示劳动、资本和人力资本。

对模型(6)进行对数化变换,得到双对数模型:

LnGDP=A0+γLnH+αLnL+βLnK+μ

(7)

以模型(7)为基准模型,根据中介效应检验的理论方法,可建立人力资本对经济增长的直接影响和间接效应的完整实证检验模型:

LnGDP=A1+γ1LnH+μ1

(8)

LnL=A2+γ2LnH+μ2

(9)

LnK=A3+γ3LnH+μ3

(10)

LnGDP=A4+γ4LnH+α4LnL+β4LnK+μ4

(11)

其中,模型(8)的参数γ1测度了人力资本对经济增长的总效应;模型(9)和(10)中的参数γ2和γ3分别刻画了人力资本对劳动与资本的影响;模型(11)是进行增长核算的最终目标模型,这是一个扩展的CD生产函数模型,也是卢卡斯(1988)人力资本外溢效应增长模型的基本方程。参数γ4为人力资本对经济增长的直接贡献,乘积项γ2×α4、γ3×α4分别表示通过中介变量劳动和资本的中介作用,是人力资本对经济增长的间接效应。

四、数据收集与整理

(一)数据来源

以目前OECD 36个成员国为研究对象,数据范围为1990—2014年,数据来源于Penn World Table 9.0,即WPT 9.0(2)数据来源:https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt。(Feenstra等,2015)[33]。

根据理论模型与实证分析的需要,根据WPT 9.0,整理获得如下数据。

1.产出

采用国内生产总值(GDP)作为产出变量。在WPT 9.0数据库中,提供了2种方法测算GDP:一是支出法GDP(GDPe);二是产出法GDP(GDPo)。支出法GDP重点在于衡量一国或地区的生活水平,产出法GDP则在于测度一个经济体的生产能力。由于本文的研究目的主要考察投入要素对产出的贡献,因此实证分析的产出变量采用产出法GDP(GDPo)。另为检验实证结果的可靠性,采用支出法GDP(GDPe)作为产出GDP的替代变量,对实证结果的稳健性进行检验。

GDP作为价值量指标,一方面受同一国家或地区内部不同时期价格指数的影响,另一方面在进行跨国比较研究中,受到不同国家购买力水平的影响。为保证不同国家不同时期的GDP数据具有可比性,WPT 9.0提供了经由ICP项目提供的全球购买力平价(PPP)汇率指数调整后的实际GDP,其价格基期为2011年。经整理,得到OECD 36个成员国1990—2014年的产出法实际GDP(GDPo)和支出法实际GDP(GDPe)(单位:百万美元)。

2.劳动投入

以WPT 9.0提供的OECD成员国的总就业量(L,百万人)作为劳动投入要素。另外,WPT 9.0也提供了各经济体劳动者的年平均工作时间(avh,小时),由此可计算得到OECD 36个成员国1990—2014年年均实际的总劳动时间:

LH=L×avh

(12)

实证分析中,用总就业量L作为解释变量;而在结果分析中,我们用实际的总劳动时间LH作为L的替换变量,以对模型结果的稳健性进行检验。

3.物质资本

WPT 9.0提供了按永续盘存法(Perpetual Inventory Method,PIM)计算物质资本存量。在采用PIM计算时,WPT 9.0考虑到不同资本使用寿命不同,不同时期对于不同经济体的投资也具有显著差异性,因此将投资分成建筑、机械、运输设备和其他等4种类型,并通过分别设定其折旧率来计算物质资本存量。在此基础上,采用累积购买力平价转换法,得到具有相同购买力平价的物质资本存量。由于PWT 9.0提供的是按当期购买力平价指数(current PPP)折算的物质资本存量(CK),为使资本数量在时间上具有可比性,采用由PWT 9.0提供的以2011年为基期的资本价格指数(pl_k)进行价格平减,得到以2011年为基期的各国实际资本存量(K),即:

K=CK/pl_k

(13)

经整理,得到OECD 36个成员国1990—2014年的实际物质资本存量(K)(单位:百万美元)。但需要注意的是,PWT 9.0提供的物质资本只包括生产性资本,比如厂房建筑和机械设备,并不包括土地及地下资源等自然资本。

4.人力资本

WPT 9.0提供的人力资本指数由劳动力的平均受教育年限及教育回报率表示。根据数据的可获得性,WPT 9.0中的人力资本数据来源有:BL指数,该指数基于Barro and Lee(2013)[34]提供的平均受教育年限,以及基于世界各地的Mincer方程估计得到的教育回报率计算而得(Psacharopoulos, 1994)[35];CSL指数,该指数是由Cohen and Leker(2014)[36]在Cohen and Soto(2007)[37]基础上所构建的平均受教育年限数据集。对于样本数据集中的国家或地区,如果只有BL或者CSL数据,则采用BL或CSL。如果经济体同时有BL和CSL数据源,WPT 9.0则设立了5条原则,并据此从BL或CSL中选择最佳序列作为人力资本指数。经整理,得到OECD36个成员国1990—2014年的人力资本指数(HC)。

(二)数据描述

对前述收集整理获得的变量进行对数化变换,并将对数化后的产出法实际国内生产总值(GDPo)、支出法实际国内生产总值(GDPe)、劳动投入数量(L)、总劳动时间(LH)、实际资本(K)及人力资本指数(HC)分别记作LnGDPo、LnGDPe、LnL、LnLH、LnK和LnHC。

对前述主要变量进行统计描述,结果如表1。

表1 主要变量的基本描述统计(3)面板数据的统计描述包含三个层次。其中,“overall”表示对变量yit(i=1,2,…,N;t=1,2,…,T)进行堆栈成一个普通的截面数据yi(i=1,2,…,NT)或时间序列yt(t=1,2,…,NT),然后对其作描述统计;“between”表示对yit按个体进行平均,并对均值进行统计描述;“within”表示对yit先作组内均值之差,再加上变量的总均值,其变换公式为:然后对所得序列zi作统计描述。由于在三种情形中,其描述统计量中的均值均相同,故表中“Mean”一列只出现一个数值。

五、实证结果

(一)模型选择

对于面板数据模型,首先需要在混合回归模型(Pooled OLS)、固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)之间进行选择,以确定回归模型的适当类型。

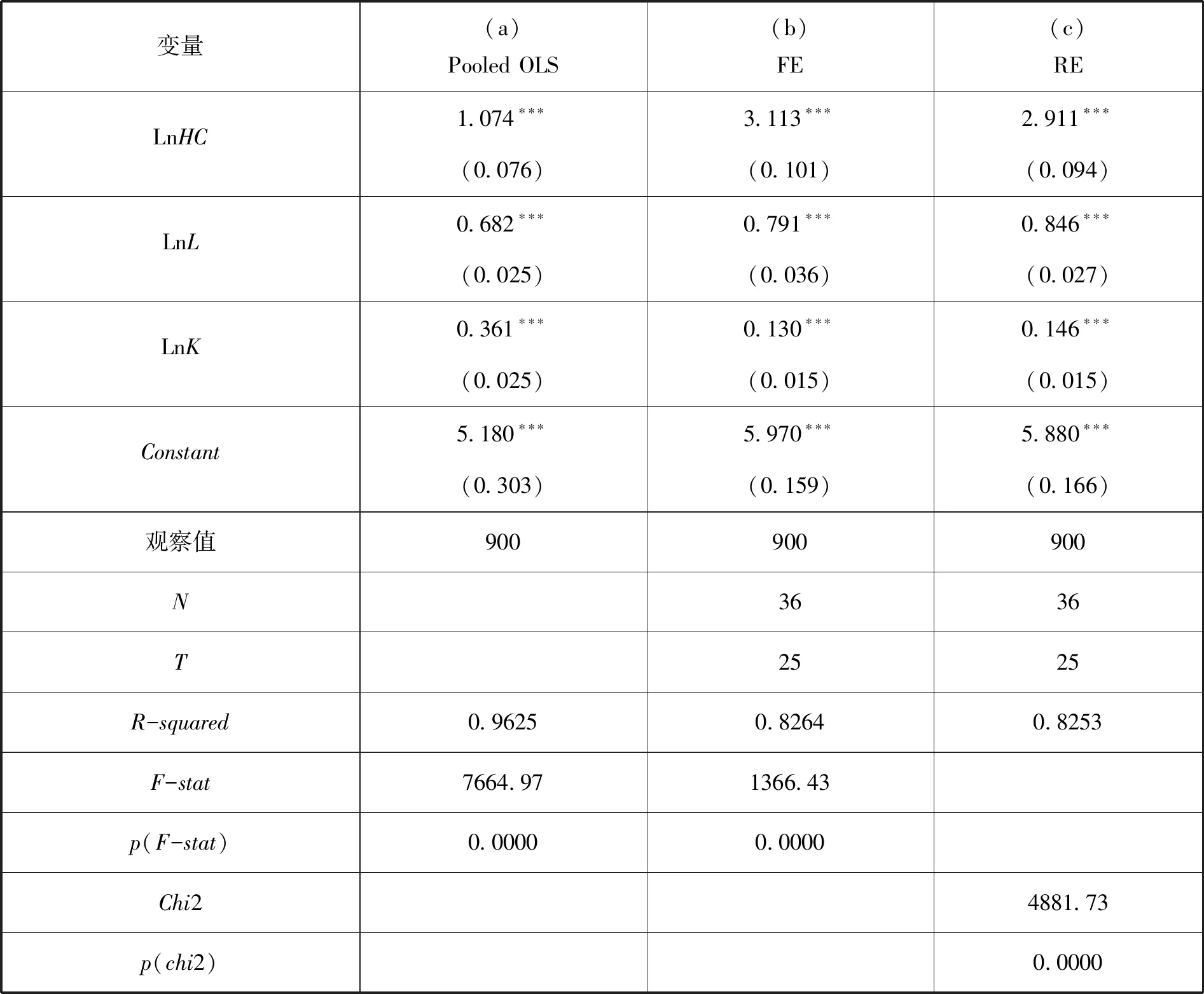

采用STATA 14软件平台,以LnGDPo为被解释变量,对基准模型(7)分别进行Pooled OLS、FE及RE回归。结果如表2。

表2 模型类型选择:基准模型(7)

根据表2的实证结果,可对基准模型(7)的最佳类型进行判断。首先,通过实施Chow检验,对混合回归模型(Pooled OLS)与固定效应模型(FE)进行比较。结果显示,F(35, 861) = 177.27,大概率拒绝了Pooled OLS的回归结果。

其次,采用Hausman检验对固定效应模型(FE)与随机效应模型(RE)进行选取。结果显示,Hausman统计量= 90.93,大概率拒绝了随机效应模型。

综上所述,在实证分析中,模型宜采用固定效应的面板数据回归模型(4)由于模型(7)为本文研究的基准模型,故在Pooled OLS、FE及RE模型选择过程中,仅对模型(7)进行筛选;后续模型皆以其为基准,其模型类型与模型(7)相一致,不再单独进行检验和筛选。。

(二)实证结果

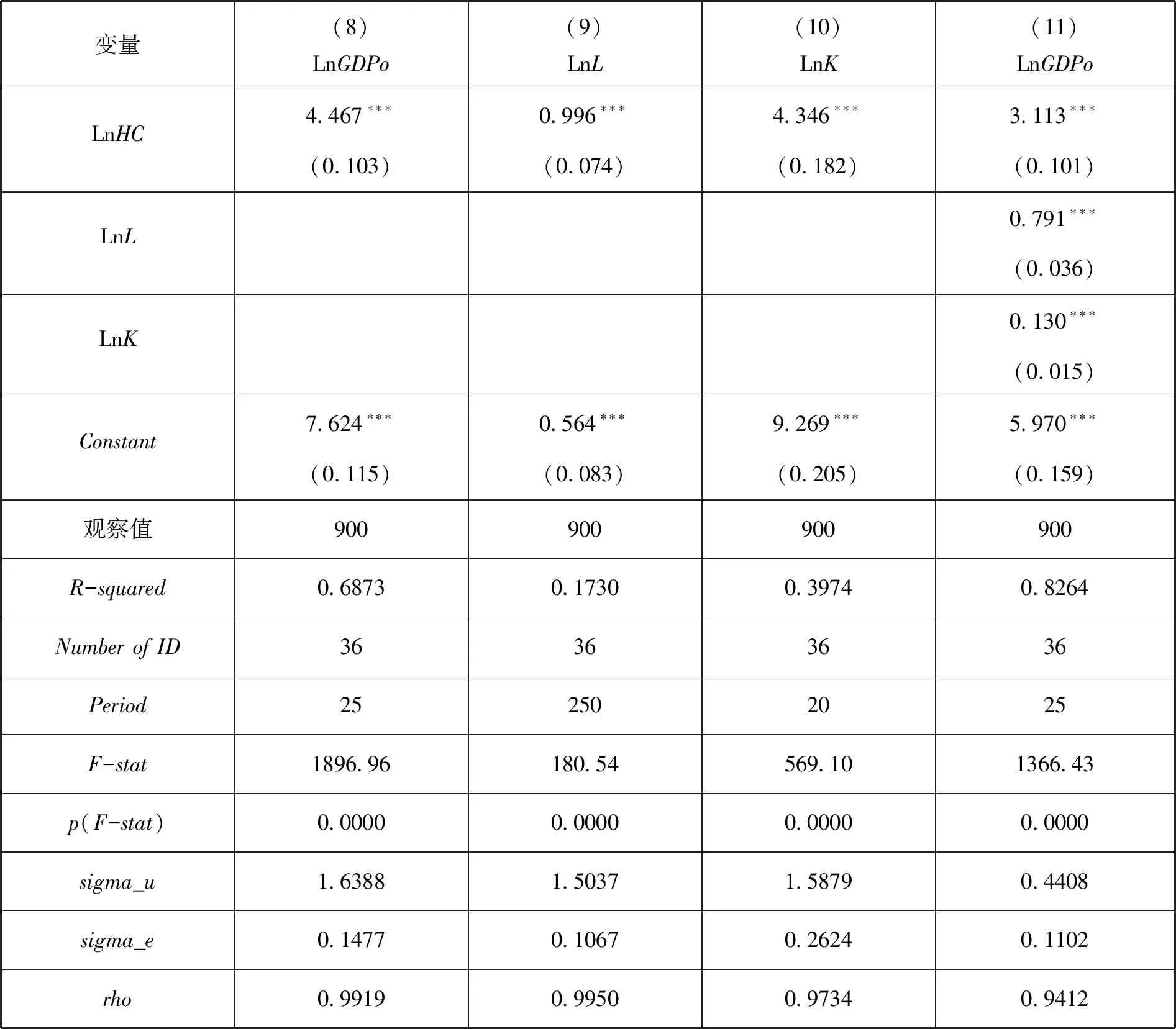

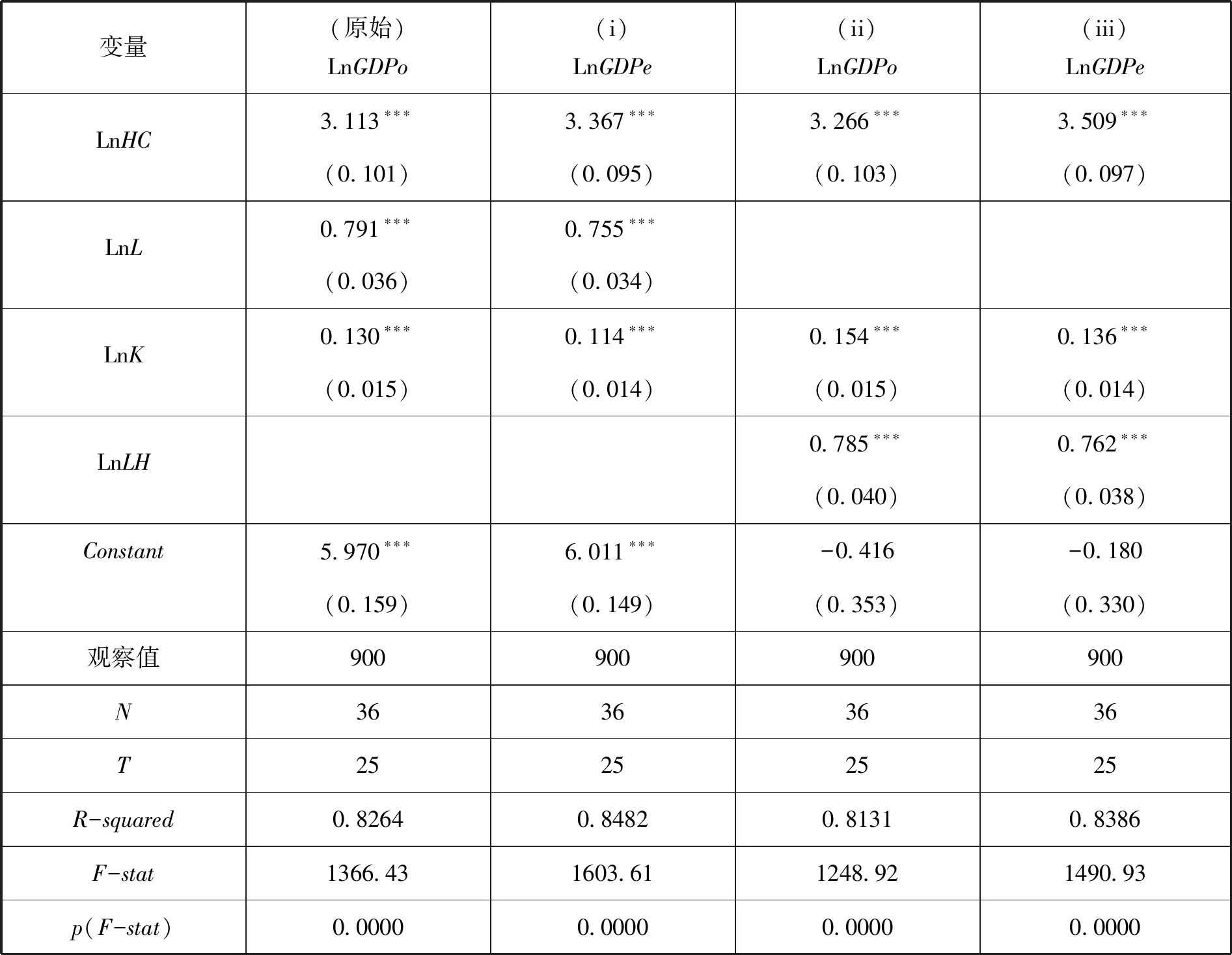

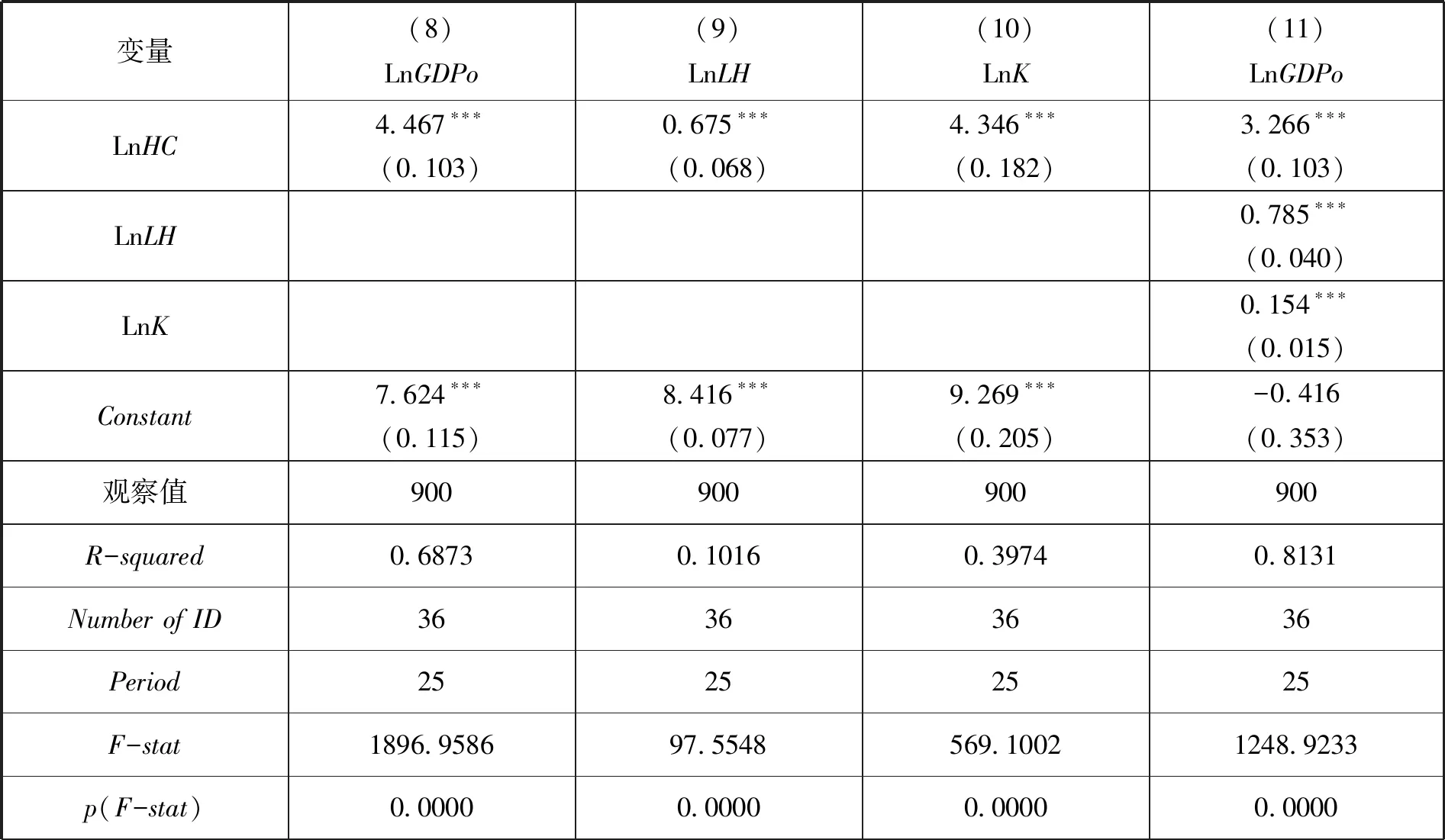

基于样本数据和理论方法,采用固定效应模型(FE)对模型(8)~(11)进行回归估计,得到实证结果,如表3。

表3 实证结果:直接影响与间接效应估计

根据表3的实证结果,基于温忠麟等(2004)[29]提出的中介效应检验方法,可对人力资本对经济增长的直接和间接影响进行分析。分析发现,由表3中的模型(8)可知,进行人力资本对经济增长的一元回归,其回归系数在1%水平具有统计显著性,系数为正。同时,在模型(11)中,人力资本对产出的回归系数同样高度显著,系数同样为正,这证明了人力资本对产出具有显著的正向直接影响。

另一方面,由模型(9)、(10)可知,人力资本对劳动投入与物质资本均具有显著正向影响;同时由模型(11)知,劳动与物质资本对产出的影响具有统计显著性,其回归系数均为正。根据前述检验方法可知,人力资本通过劳动与物质资本的中介作用对经济产出产生了显著的间接效应。

综上所述,人力资本对经济增长既有直接贡献,也有间接效应,这些影响是正向的,且在1%水平上具有统计显著性。这一结果表明人力资本作为重要的生产要素,对经济增长有直接的促进作用。同时,人力资本作为劳动者知识与技能的综合体现,能够有效提高劳动者素质和物质资本质量,即通过劳动投入与物质资本的中介作用,间接促进经济增长。

(三)直接影响与间接效应的数量分析

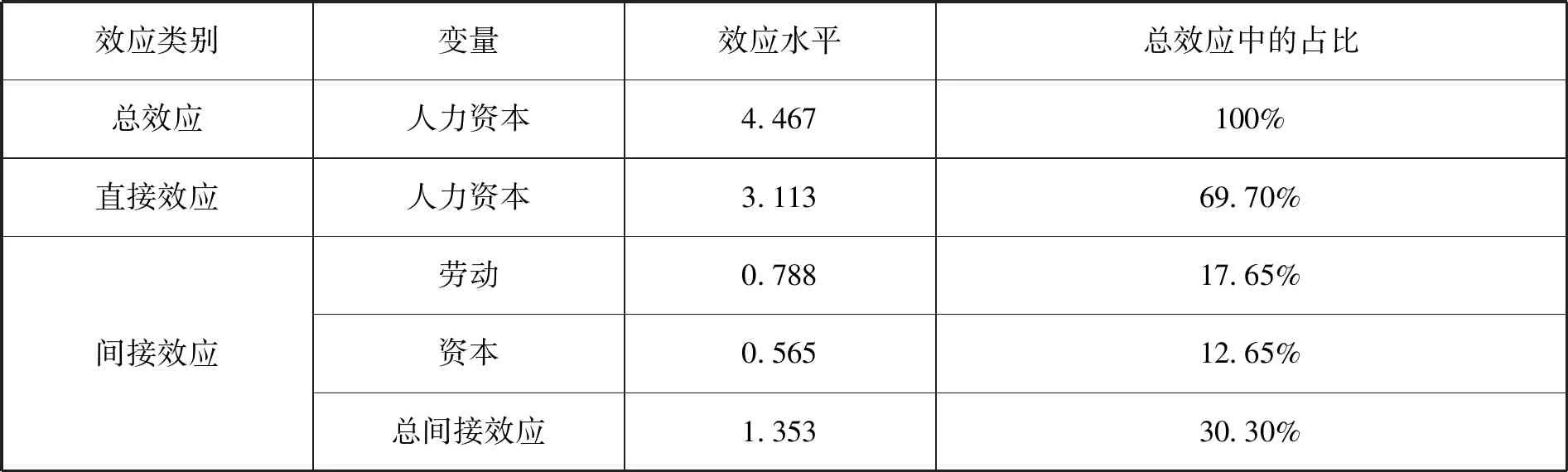

基于表3中模型(8)~(11)的实证结果,整理可得人力资本对经济增长的直接和间接效应的数量化结果,如表4。

表4 人力资本对经济增长的直接与间接效应

由表4可知,OECD成员国在1990—2014年间,人力资本对经济产出的总的产出弹性为4.467,意味着人力资本每增长1%,产出平均增长4.467%。其中,人力资本的直接产出弹性为3.113,即人力资本每增长1%,则产出的平均直接增长率为3.113%。

人力资本对经济增长的间接效应,分别由模型(9)~(10)与模型(11)的相应参数估计值的乘积得到。其中,人力资本通过劳动的中介作用而获得的间接效应为0.788,通过资本而获得的间接效应为0.565。这两个效应均显著为正,意味着人力资本的积累提高了劳动力素质和物质资本的质量,从而提高了生产能力,间接促进了经济的增长。人力资本的总的间接效应系数为1.353,意味着人力资本每增长1%,通过作用于劳动和资本从而使产出平均增长1.353%。这一作用是正向的,且具有高度的统计显著性。

进一步考察表4的结果发现,在人力资本促进经济增长的作用中,直接贡献占总作用的69.70%,间接作用占30.30%;二者之比为2.3:1。表明人力资本对经济增长的作用,除了传统意义上的显著的直接贡献之外,其间接作用同样不容忽视。仅仅测度人力资本的直接贡献,而将经济增长中其他“不可知因素”的作用作为“剩余项”,当成外生的“技术”贡献,显然是对人力资本对经济增长贡献的遗漏。这一研究结论与Lucas(2015)的判断高度一致。

(四)稳健性检验

为了考察前述研究结论的可靠性,分别从被解释变量和解释变量两个方面对模型结果的稳健性展开检验。具体检验策略如下:

(i)由于WPT 9.0提供了支出法实际GDP(GDPe),故可以考虑将目标模型中的被解释变量即生产法实际GDP(GDPo)替换为支出法实际GDP(GDPe),考察这一变换对模型估计结果的影响大小。

(ii)由于WPT 9.0提供了平均工作小时avh(单位:小时),故可考虑将原目标模型中的解释变量劳动投入由原先的总劳动数量(L)变换为总劳动时间(LH),满足LH=L×avh(单位:百万人/小时),考察由此带来的影响。

(iii)将上述(i)、(ii)两方面进行综合,考察被解释变量和解释变量同时变动对模型参数估计值的影响情况。

根据这一检验策略,首先以基准模型(8)为检验对象,通过上述三个方面的变换,对模型估计结果的稳健性展开检验,如表5。

表5中,第2列为原始模型(7)的估计结果;第(i)~(iii)列为采用前述稳健性检验策略下的对应估计结果。由表5 的实证检验结果可知,通过改变(i)、(ii)、(iii)发现,模型的核心解释变量即人力资本(HC)的系数估计值,由原始的3.113分别改变为3.367、3.266和3.509,其最大的变动幅度仅为12.72%。这表明,人力资本(HC)的系数估计值具有良好的统计稳健性,参数估计结果具有统计可靠性。

表5 稳健性检验(I):基准模型(7)

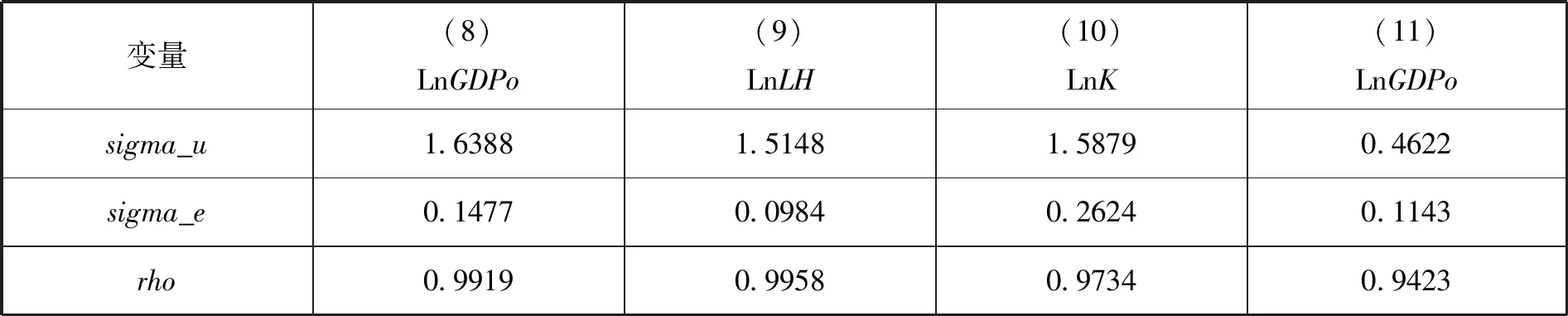

进一步,根据前述(i)~(iii)的检验策略,对表3中模型(8)~(11)的实证结果的稳健性作如下检验。

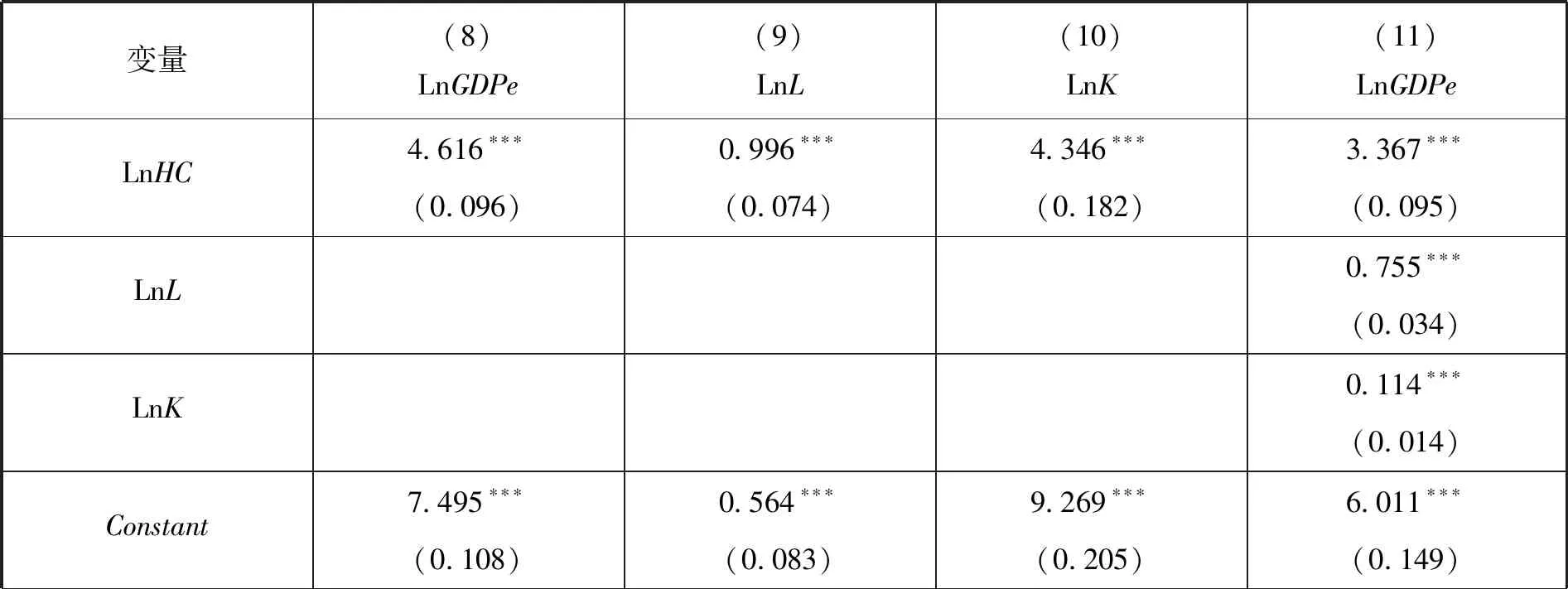

策略(i)的检验结果。将被解释变量由GDPo替换为GDPe,对模型(8)~(11)作回归估计,结果如表6。

表6 稳健性检验(II):模型(8)~(11)

表6(续)

对比考察表6的列(8)、(11)与表3的列(8)、(11)发现,当模型的被解释变量由产出法GDP(GDPo)替换为支出法GDP(GDPe),回归结果中核心解释变量人力资本(HC)的参数估计值分别由原模型的4.467和3.113变为4.616和3.367,变动幅度分别为3.33%和8.16%;劳动的系数估计值由0.791变为0.755,变动幅度为4.55%;资本的系数估计值由0.130变为0.114,变动幅度为12.31%。由此可见,在策略(i)的检验下,模型主要参数估计值的变动较小,模型结果具有统计稳健性。

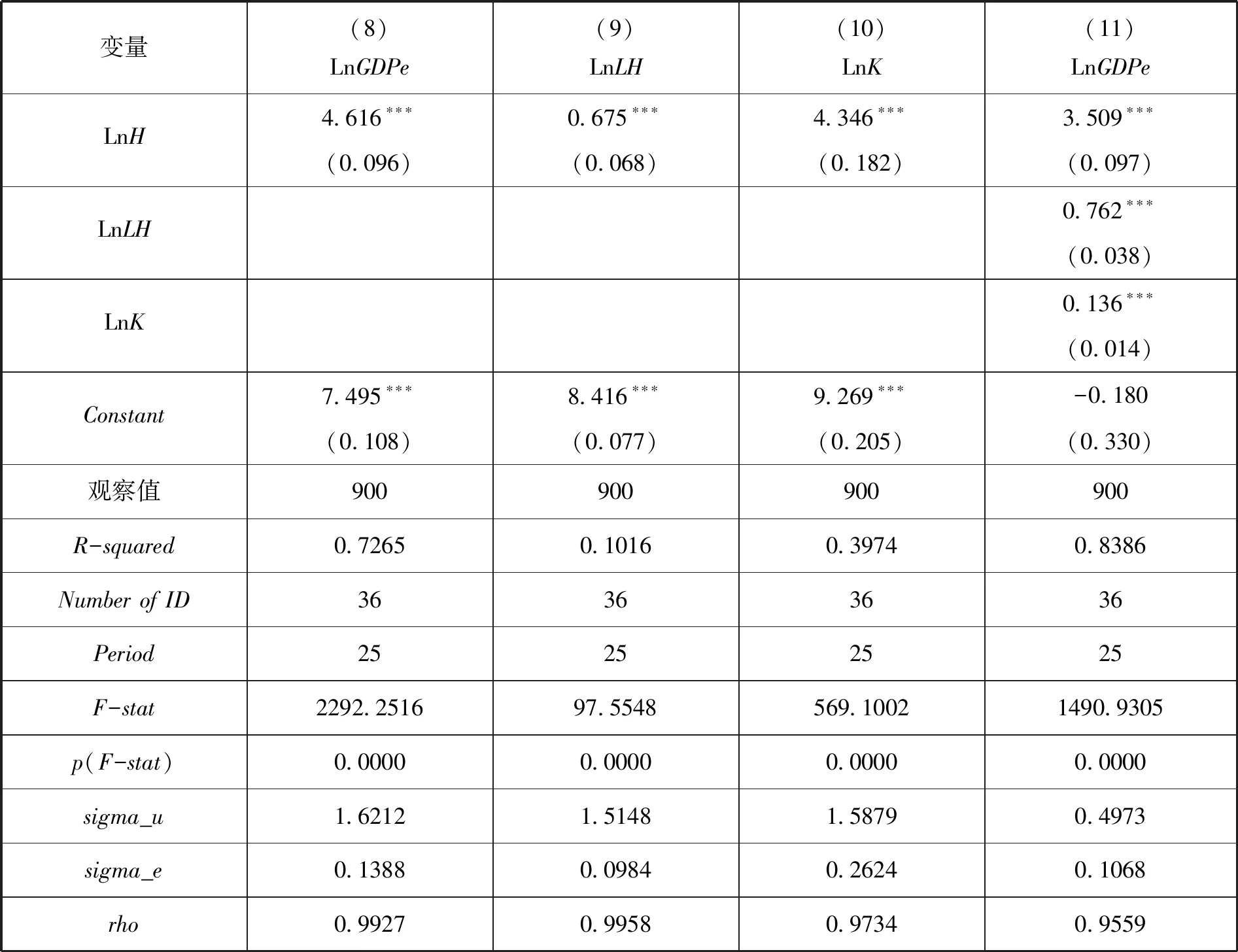

策略(ii)的检验结果。将原模型中的解释变量劳动投入由总劳动数量(L)替换为总劳动时间(LH),被解释变量保持不变,考察人力资本(HC)通过总劳动时间(LH)、物质资本(K)对GDPo的间接影响。结果如表7。

表7 稳健性检验(Ⅲ):模型(8)~(11)

表7(续)

对比考察表7的列(11)与表3的列(11),结果发现,当模型的解释变量劳动投入由总劳动数量(L)替换为总劳动时间(LH),而被解释变量保持不变时,人力资本(HC)的参数估计值由原来的3.113变为3.266,变动幅度为4.91%;劳动和资本的系数估计值分别由0.791和0.130,变为0.785和0.154,变动幅度分别为0.76%和18.46%。尽管资本回归系数的变动幅度略偏大,但这显然与其估计值的绝对值较小有关。整体而言,在检验策略(ii)下,模型估计结果同样具有统计稳健性。

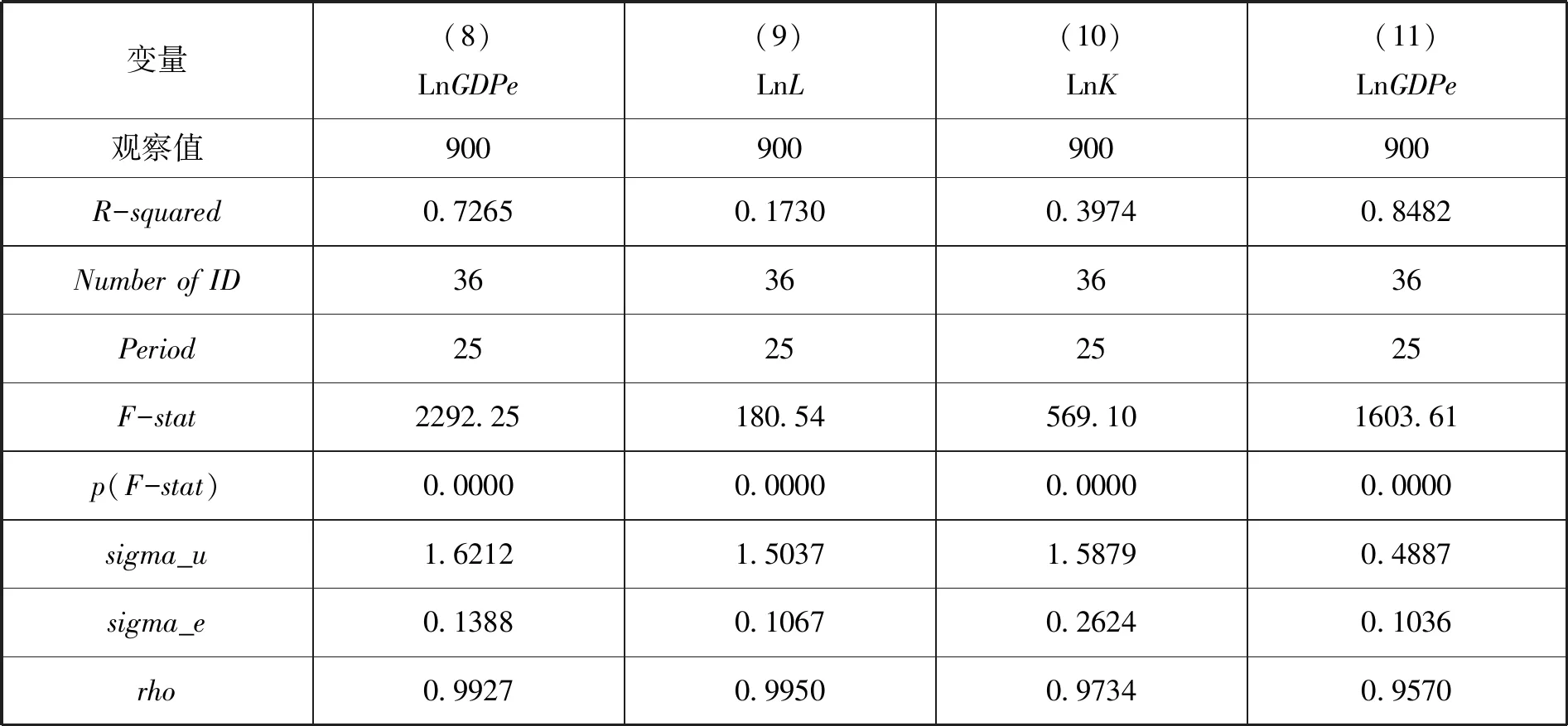

策略(iii)的检验结果。将原模型中的解释变量劳动投入由总劳动数量(L)替换为总劳动时间(LH),同时被解释变量由GDPo替换为GDPe,考察人力资本(HC)通过总劳动时间(LH)、物质资本(K)对GDPe的间接影响。结果如表8。

表8 稳健性检验(Ⅳ):模型(8)~(11)

对比考察表8的模型(8)、(11)与表3的模型(8)、(11)发现,在检验策略(iii)下,人力资本的参数估计值分别由原模型的4.467和3.113变为4.616和3.509,变动幅度分别为3.33%和12.72%;劳动和资本投入的参数估计值分别由0.791和0.130,变为0.762和0.136,变动幅度分别为3.67%和4.61%。由此可见,在检验策略(iii)下,模型主要参数估计值的变化幅度较小,模型结果具有统计稳健性。

上述稳健性检验结果一致表明,表3中各模型的实证结果具有显著的统计稳健性,有关人力资本对经济增长的直接和间接影响的分析,具有统计可靠性。

六、主要结论

人力资本作为经济活动中最具活力的因素,是经济发展的内在动力与源泉。人力资本的投资与增长,是突破发展障碍,实现经济由要素投入型增长向创新创造内涵式发展的核心与关键。本文采用Penn World Table 9.0(WPT 9.0)数据集,从直接影响与间接效应两个方面,对OECD 36个成员国在1990—2014年间人力资本对经济增长的贡献展开实证考察,得出如下主要研究结论。

第一,人力资本对经济增长具有显著的直接效应。1990—2014年间,OECD 36个成员国的人力资本对经济增长的直接产出弹性为3.113。这一系数为正,且具有高度的统计显著性,表明人力资本对经济增长的直接拉动效果显著,表明人力资本的投资和积累能够有效提高生产效率,对经济增长产生正向促进作用。

第二,人力资本对经济增长具有显著的间接效应。在样本期间,人力资本的总间接效应系数为1.353,其中通过劳动的中介作用而获得的间接作用为0.788,通过资本而实现的间接效应为0.565。人力资本的间接效应,源于人力资本的积累有效提高了劳动力素质与物质资本质量,从而提高劳动与资本的生产效率,间接促进经济增长。

第三,人力资本对经济增长的直接和间接作用,具有统计稳健性。通过采用改变解释变量和被解释变量的方法,对相关的模型结果展开稳健性检验,结果显示,人力资本的直接影响与间接效应均具有高度的统计稳健性。这表明,对于OECD成员国而言,人力资本对经济增长的作用,不是偶然和随机的,而是具有确定性和必然性。

第四,区分人力资本的直接影响和间接效应,具有明确的政策含义。样本期间,OECD 36个成员国的人力资本对经济增长的总作用中,直接贡献占69.70%,间接作用占30.30%,二者之比约为2.3∶1。这意味着,对于经济增长而言,人力资本的直接贡献和间接作用都不能忽视。在传统的研究中,人们更多地将注意力集中于人力资本的直接贡献上,对其间接作用则重视不够。本文的研究结果显示,人力资本对经济增长的间接效应同样是不容小觑的。对任何一方特别是对间接效应的忽视,必然低估人力资本的真实价值,进而可能对人力资本投资政策造成误判。

第五,OECD成员国人力资本的发展实践对我国具有重要的经验价值。从直接与间接作用的视角正确认识人力资本的作用,对于OECD成员国正确评估人力资本的价值、进而制定科学的人力资本政策以促进国民经济持续稳定健康增长具有一定的实践意义。这一结论对于其他国家和地区同样具有重要的政策启示和经验价值。特别是中国作为世界上最大的发展中国家,人口规模与OECD成员国人口总量大体相当,但经济总量尚不足其1/3,发展空间尚大。丰富的人力资源,为我国经济发展提供了充盈的潜在动力源泉。积极借鉴OECD成员国发展经济的先进经验,科学制定人力资本投资政策,大力提升人力资本在经济增长中的作用,对于经济新常态下我国经济增长由投入型向创新型转型、实现经济高质量发展具有重要的政策和实践价值。